クシー君の夢の町(3) ― 2025年09月08日 05時57分13秒

さて、「夢の町」には当然クシー君が必要だし、レプス君にもいてもらわないと困ります。そこでふたりに来てもらいました。

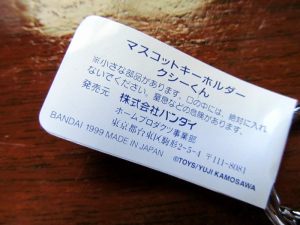

届いたのはふたりのマスコットキーホルダーで、私は2セット購入したので、1セットはキーホルダー部分を外して、フィギュアとして使うことにします。

どうやらトーイズが企画し、バンダイが1999年に発売したものらしく、当時は鴨沢さんも健在でしたから、当然その制作に関わられたでしょう。

この2体は、もともと自立することを目的としていないので、立たせてもすぐに倒れてしまいます。でも、二人を並べるとちゃんと立つ…というのがミソ。両者の関係性がよく表れています。

★

「夢の国」にはもう一人、ぜひいてほしいキャラがいます。

銀色のロボットです。こうして並べても、サイズ的に違和感はないですね。

仲間には赤いロボットもいます。いずれもブリキ製。

頭部からひもが出ていますが、この2体の「正体」はクリスマス・オーナメントです。

メーカーはマサチューセッツのシリング社。

同社は1975年創業なので、格別「老舗」というほどでもありませんが、当初からレトロ玩具に力を入れており、このオーナメントもその線上にある品です。現在は中国で生産している模様。

コピーライト表示が1997年なので、クシー君たちと年恰好も合いますね。

このオーナメントシリーズは、どれもカラフルで、ポップで、レトロで、「夢の町」 にふさわしい気がしたので、せっせと買い込みました。

★

でも、私が頑張ったのもここまでです。

これらを並べても、まだ「夢の町」には程遠いし、懐事情も含めて先の見通しが立たなかったので、計画はやむなく中断し、これらの品もすべてお蔵入りになったのでした。「夢の町」というより、これぞ「夢の跡」、いかにも中途半端です。

でも目をつぶれば、今もあの町の情景がぼんやりと浮かぶし、耳をすませば、彼らの洒落た会話や靴音が、かすかに聞こえてきます。

(この項おわり)

クシー君の夢の町(2) ― 2025年09月07日 09時00分08秒

以前、1枚の幻灯スライドを載せたことがあります。

(元記事: 無理矢理な月(第4夜)…夢の町へ)

1900年代初頭のアメリカのどこかの町らしいのですが、昼間写した普通の写真を、手彩色で無理やり夜景に仕立てたため、図らずも強い幻想性を帯びた1枚です。

記事の中で、私はやっぱり「夢の町」という言葉を使って、「この光景は、かつて鴨沢祐仁さんが筆にした夢の町そのもの」だと書いています。

(鴨沢祐仁「流れ星整備工場」の一コマ。出典: 同上)

ということは、過去のアメリカの某市こそ、クシー君の夢の町なのか?…と一瞬思いますけれど、でも「夢の町」は「幻の夜景」の中にのみ存在するので、仮にタイムマシンで100年余り遡って某市を訪ねても、それが昼だろうが夜だろうが、クシー君の世界を目にすることは決してないでしょう。

★

ともあれ、クシー君の夢の町に欠かせないのが路面電車です。

初期から晩年の作品に至るまで、クシー君はいつも電車通りを歩き、路面電車は電気火花をまき散らしながら、その脇を走り抜けていきました。

その躯体はたいていボギー車【LINK】で、ボギー車という言葉は別に路面電車に限るものではありませんが、私の中では何となく同義になっています。

私が「夢の町」を作るため手にしたのも、ミントグリーンを基調にした、まさしくボギー車。長さは約19センチ、鋳鉄製でずっしりと重いです。

売り手はウィスコンシンの業者で、1950年ころの品という触れ込みでしたが、メーカー名の記載がどこにもなく、値段もごく安かったので、これはレトロ市場を当て込んだ、今出来の中国製かもしれません。まあ無国籍なところが、夢の町にふさわしいといえばふさわしい。

(造りはかなり粗っぽいです)

クシー君を乗せてガタンゴトン、パンタグラフから火花がバチッバチッ。

★

それにしても、作者・鴨沢さんにとって、路面電車はどういう存在だったのでしょう。

新装版『クシー君の発明』(PARCO出版、1998)のあとがきで、鴨沢さんは次のように述べています(太字は引用者)。

「当時〔注:1975~77年〕のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベークライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

鴨沢さんにとって、路面電車は何よりも無垢なノスタルジーの世界の住人でした。

ただ、それが単なるインファンタイルな存在を超えて、「カッコいいもの」へと転じたのは、晩年の1970年代になって俄然ブームとなった稲垣足穂の影響が及んでいる気がします。足穂の「夢の町」――それは現実の神戸の反映でしたが――にも路面電車は欠かせぬ存在でした。

(西秋生(著)『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇』見返しより。作画は戸田勝久氏。元記事: 神戸の夢)

★

今日の記事は、妙に過去記事からの引用が多くなりました。

まこと、「地上とは思い出ならずや」。

(この項つづく)

クシー君の夢の町(1) ― 2025年09月06日 19時01分29秒

ひさしぶりにクシー君の話題が出て、ちょうどよい折なので、これまでなかなか記事にできなかったことを書きます。

★

以前、「クシー君の夢の町」を作ろうと思ったことがあります。

方向性としては、「『銀河鉄道の夜』に登場する時計屋のショーウィンドウの再現」とか、「長野まゆみさんの『天体議会』に出てくるモノ探し」とかと似た趣向で、要はフィクショナルな世界にモノを通じて分け入ろうという試みです。

でも、結果的にこれはうまくいきませんでした。

クシー君の世界は、その「平面性」や「人工性」が重要なので、そもそも立体化に向かないし、無理に立体化すると、安っぽいものになる気がします。「鴨沢さんの絵は、すでに絵として自立しているのだから、そんな無理を願わず、素直に絵のまま楽しむのが正しいあり方なのだ」…とも思いました。いずれにしろ、あの人工的で、湿度の低い世界に、生身の人間が分け入るのは相当難しいことです。

というわけで、頓挫したこの計画。

でも、せめてそのときの努力のあとだけでも、ブログの片隅に書き残しておきます。

★

「クシー君の夢の町」を作ろうと思った最初のきっかけは、ダイキャスト製の乗り物玩具で知られる、シカゴのトゥーツィートイ(Tootsietoy)製のミニカーを見たことで、「あ、これってクシー君っぽいな」と、見た瞬間に思いました。

私が見たのは、いずれも同社の「愉快シリーズ(Funnies Series)」(1932~33)に含まれるもので、

コミカルなアメリカン・コミック『スミティ(Smitty)』の主人公・スミティと、その幼い弟・ハービーが乗ったサイドカーと、

「ウォルト伯父さん」と題されたミニカーです。(上記2枚は購入時の商品写真の流用)

なんとなくこういう車の行き交う町が、クシー君の住む町なんじゃないか…と思ったわけです。

この古び具合はいかにも味があるし、きっと鴨沢さんも嫌いじゃなかったでしょう。いや、鴨沢さんは、おもちゃコレクターの北原照久氏とも一緒に仕事をされたわけですから、むしろ大いに好きだったと思います。

ただ、これは単品で見る分には非常にいいですが、このトーンで町全体を貫徹するのは、私には非常にハードルが高かったです。

(この項つづく)

BOMB! ― 2025年08月06日 06時03分06秒

eBayを見ていて、「ひどいじゃないか」と思いました。

ずばり「原爆投下ゲーム」です。

いくら何でもひどいと思って、それを忘れないために購入しました。

遊びとしては玉転がしゲームの一種で、本体を前後左右に傾けて、薬のカプセルのような形をした玉(すなわち原爆)を、広島と長崎の穴に落とし込むという遊びです。カプセルの中には小さな鉄球が入っているため、玉の動きが不規則になるのを巧みに操るところに遊びとしての面白さがあるのでしょう。

(2個の玉のうち1個は破損して、鉄球が飛び出しています)

おそらく1950年代のものと思いますが、アメリカの子供たちが(ときに大人も)、「そら、もう少しだ…よし、やったー!ヒロシマとナガサキが吹っ飛んだぞ!!」と、ワイワイきゃーきゃー言いながら、これで遊んでいる光景を想像すると、腹の底から苦いものがこみあげてきます。

無言で張り飛ばしてやりたいような気もするし、人間はここまで理解し合えないものかと知って、ひどく虚無的な気分にもなります。何にせよ、「いい加減にしておけ」と思います。

(原爆を体験した多くの一般市民による画集『原爆の絵 HIROSHIMA』。㈶広島平和文化センター編、童心社発行、1977)

(上掲書より。「校庭に朝礼中とみえる全児童が、整列したまま、いちようにうずくまって、黒く焼けて死んでいた。」)

★

このゲームを作ったのはコネチカットのA. C. ギルバート社です。

同社は1967年に倒産して消滅していますが、20世紀の前半、アメリカではそこそこ羽振りのよかった科学玩具メーカーだそうです。1950年には、ガイガーカウンターと放射性物質のサンプルから成る「Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory」という危なっかしい科学玩具も扱っており、この原爆ゲームもそんな時代の空気の中で生まれたのかもしれません。

(Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory。出典Wikipedia)

★

…と言いつつも、アメリカの世論調査では、広島・長崎への原爆投下を正当化できないと考える人が増えており、しかも若い人ほどその傾向が強いという結果が出ているのは救いです。アメリカの人がトランプ氏をかつぐ一方で、原爆ゲームの能天気さから脱しつつあるのであれば、大いに結構なことです(でも共和党と民主党支持者でも、結果は分かれるのかもしれません)。

(中日新聞・2025年7月29日夕刊より。原調査は米調査機関のビュー・リサーチ・センターが7月28日に実施)

★

能天気といえば、先日、参政党の議員候補(現・議員)が、「核武装が最も安上がり」と発言して、強い批判を招きました。あのあっけらかんとした感じ、何も考えてない感じ、そして想像力の完全なる欠如が、むしろこのゲームとよく似ていると感じます。核武装の件もそうだし、その粗雑な歴史認識もまた同様です。アメリカの心配をするより先に、足元がだいぶ危ない感じです。

(『原爆の絵 HIROSHIMA』、扉)

月の賭場 ― 2024年02月24日 10時53分43秒

青年の面立ちをした上弦の月というと、こっちの方がそれっぽいですね。

1920年頃にイタリアのミラノで売り出された、月をデザインしたゲームボード。

49×33cmの多色石版刷りで、裏打ち布で補強してあります。…と言っても、現物がどこかに入り込んで出てこないので、ここに記すことは、画像も含め購入時の商品説明の流用です。

タイトルの「Il dilettevole giuoco della Luna」は「イル・ディレッテーヴォレ・ジュオッコ・デラ・ルーナ」と読むらしく、音楽的な響きが心地よいですが、意味の方は「月の面白いゲーム」という、あまりひねりのないものです。

ゲームは2個のサイコロを使って、2人以上で遊びます。

一人がサイコロを振り、出た目の合計と等しい数字のところにコインを置きます(このゲームは現金を賭けて遊びます)。もし既にコインの置かれた数字が出たら、次の人に交代。ただし赤い旗の「7」のマスは例外で、ここにはいくらでもコインを置くことができます。ボードに数字のない「2」と「12」はラッキーナンバーで、2が出たら月面上のコインを、12が出たら月面プラス赤い旗のコインを総取りできるというルール。

★

というわけで、ゲームの内容自体は月とは全然関係がなくて、これは以前も書いた「デザインとしてだけ天文モチーフを採り入れたゲーム」の一例です。

でも、「今日はツイている」というときの「ツキ」は「憑き」の意で、「月」も同じ語源だそうですし、イタリアの人にしたって、月面に賭場を開帳して、「さあ張った、張った!」なんていうのは、だいぶ正気を失ったルナティックな振る舞いと言うべきでしょう。

天上の三目ならべ ― 2024年02月11日 13時42分30秒

1月19日の記事【LINK】で、ドイツのマックス・エッサーがデザインした天体モチーフのチェスセットを紹介しました。

その記事の末尾で、「これを見て思案をめぐらせていることがある…」と、ちょっと思わせぶりなことを書きましたが、それはエッサーのチェス駒に似た、Tic-Tac-Toe、つまり日本でいうところの「マルバツゲーム」や「三目ならべ」の駒を見つけたからです。

(元はMetzkeというメーカーが1993年に発売した製品です。同社は玩具メーカーというよりも、ピューターを素材にしたアクセサリーメーカーの由。→参考リンク)

まあ、似ていると言っても当然限界はあるんですが、このピューター製の太陽と月には、重厚かつ古風な味わいがあって、それ自体悪くない風情です。

このセットには上のような鏡面仕上げのガラス盤が付属しますが、せっかくなのでエッサー風の盤を自作することにしました。

この配色を参考に、出来合いのタイルと額縁を組み合わせてみます。

お手軽なわりには、なかなか良くできたと自画自賛。

このブルーとグレーの交錯する盤を天空に見立て、その上で太陽と月が無言の戦いを繰り広げるわけです。

これがエッサーのチェスセットよりも、明らかに優っている点がひとつあります。

それはチェスを知らない私でも、そしておそらく誰でも、これならゲームを存分に楽しめることです。

天上のチェス ― 2024年01月19日 17時34分04秒

この前、「天文古玩の書斎」の絵をAIに描かせたら、「古玩」を「古いおもちゃ」と解釈して云々…ということを書きました。それは確かにAIの認識不足なんですが――「古玩」という言葉は「骨董」とほぼ同義です――私は天文モチーフの玩具やゲームにも強く惹かれているので、これはまあ悪くない誤解です。

ここで「天文モチーフの玩具やゲーム」といい、あえて「天文玩具」や「天文ゲーム」と言わないのは、そうした品の中には、内容的に天文と全然関係のない、単にデザイン上の工夫として天文モチーフを取り入れているだけの品が結構多いからです。しかし、たとえ後者であっても、ときに目を見張るような効果を挙げている例もあって、見ればやっぱり食指が動きます。

以下は、以前も触れた【LINK】サリダキスさんによる8年前のツイートですが、これを見たときの衝撃は大きかったです。

画像はメトロポリタン美術館(MET)からの引用なので、オリジナルページにもリンクを張っておきます。

この極美のチェスセットは、ドイツの彫刻家/メダル製作者であるマックス・エッサー(Max Esser、1885-1945)がデザインし、チェス駒をリヒャルト・バルト(Richard Barth)が、盤のエナメル細工をフリーダ・バスタニア(Frieda Bastanier)が手掛けた逸品です(あとの二人は経歴未詳ですが、たぶん専門の工匠でしょう)。

サリダキスさんにならって、私もMETの画像をお借りして貼っておきます。

うーむ、すごいですね。

上で述べたように、チェスという遊びは別に天文とは関係ないはずですが、こうして天文モチーフで仕上げると、とたんに「天上の神々の戦い」みたいになって、壮大なドラマをそこに感じます。

駒はあきれるほどカッコいいし、この盤の造形もすさまじいです。

私はチェスのルールをまったく知らないので、仮にこれが手元にあっても眺めることしかできませんが、もしこのレプリカが売り出されたら、万難を排して入手に努めるかもしれません。これこそ「天文古玩の書斎」にはぜひあって欲しい品です。

…と書きながら、ぼんやり思案をめぐらせていることがあるので、それについてはまた後日書ければと思います。

景気のいい話 ― 2023年10月07日 18時11分46秒

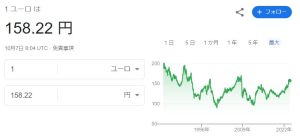

この円安で、多くの人が苦しんでいます。

とりわけ、海外から直接モノを買い入れてナンボという人は、それが商売であれ、趣味の領域であれ、大変な苦境に陥っていることでしょう。そこに輸送費の高騰が追い打ちをかけて、私も最近は「君たちはどう生きるか」と自問を続ける毎日です。

先日届いた本が、カタログの記載よりも、収録図版数が大幅に少なくて、今、先方とややこしいことになってるんですが、そんなことでゴタゴタするのも、結局は懐が貧しいからで、昔から「金持ち喧嘩せず」とはよく言ったものです。

★

あまり貧乏じみた話ばかりでも何ですから、ちょっと景気のいい話をします。

今から7年前に、17世紀に出た星座トランプについての記事を書きました。

■天文トランプ初期の佳品: ハルスデルファーの星座トランプ(1)

このうち「補遺」というのは、この珍しいトランプがサザビーズのオークションに登場したことを話題にしたもので、自分は「この星座トランプ。販売当時は安かったかもしれませんが、今では相当なことになっていて、サザビーズによる評価額は1万~1万5千ポンド。ポンド安の今でも126万~190万円に相当します。実際の落札額は不明ですが、価格だけ見れば、今や本家・バイエルの星図帖に迫る勢いです。」と書いています。しかも今のレートだと、その評価額は183万~274万円に跳ね上がるのですから、ため息しか出ません。

で、今回、同じトランプがeBayに出品されているのを見て、おっ!と思いました。

「同じ」といっても、サザビーズで落札されたのが巡り巡ってeBayに出たわけではありません。サザビーズに出品されたのは、星座を構成する恒星の脇に、元の持ち主がバイエル符号をペン書きしていましたが、今回の品にはそういう書き込みがありません。しかも、当時のオリジナルの革ケースに収まっているという大珍品です。

スタート価格は16,000ユーロ、日本円にして253万円。

ちょうどサザビーズの以前の評価額と同じ価格帯ですね。ただしサザビーズだと、落札者がサザビーズ側に多額の手数料(バイヤーズ・プレミアム)を払わないといけないので、それを考えると今回のほうが大分お得です。

しかも、この品は先日期限までに入札がなかったため、今回再出品になったもので、今回もスタート価格で落札できる可能性は高く、しかも「価格応談」となっているので、実際はもっと安い価格で入手できるかもしれません。

…と、まことに景気のいいことを言っていますが、もちろん私にそんなお金があるわけはありません。でも、ほんの10年ちょっと前だったら、1ユーロが100円を割り込んでいたので(本当に嘘みたいな話です)、当時のレートなら、今より100万円も安く買えたのになあ…とは思います。

でも考えようによっては、1ユーロが200円を付けていた時期もあるし、今後もそうならない保証はないので、それを考えれば、今のこの価格でもまだまだ十分お買い得かもしれんぞ…と脳天気に考えてみると、何となく景気のいい感じが漂ってこなくもないです。(あくまでも感じだけですが。)

【補足】 この品に誰も入札しなかったのは、普通ならちゃんとしたオークションハウスに登場すべき品が、eBayにポンと出てきたのが、そもそも不審だし、出品者であるドイツの人が自己紹介欄に何も記載せず、これまでにわずか4つのフィードバックを獲得しただけという、完全に謎の人だから…というのが大きいと想像します。

太陽を射る ― 2023年09月30日 13時25分13秒

昨晩は月が美しく眺められました。

盗っ人と天文マニアを除いて、月明かりが一般に歓迎されるのは、それが涼やかな光だから…という理由も大きいでしょう。彼岸を過ぎてなおも灼けつく太陽を見ていると、一層その感を強くします。

平安末期に編まれた漢詩アンソロジーに『本朝無題詩』というのがあります。

無題詩というぐらいですから、すべて題名のない詩ばかりですが、便宜上テーマ別に類纂されていて、その卷三には「八月十五夜翫月(はちがつじゅうごやに つきをめづ)」の詩が集められています。そこに、「一千餘里冷光幽(いっせんより れいこうかすかなり)」の一句を見出して、はたと膝を打ちました。作者は不明ですが、青みを帯びた月の光が、どこまでも海のように広がっている様を詠んだものとして、実に美しい一句です。

★

さて、中国の古代神話に、羿(げい)という弓の名人が登場します。

羿は太陽を射落としたことで有名です。伝説によれば、かつて天には10個の太陽が存在し、最初は1個ずつ順番に世界を照らしていたのが、あるとき秩序に乱れを生じ、10個の太陽が同時に空に輝くようになりました。途端に地上は灼熱の世界と化し、耐え難い状況となったため、皇帝の命を受けた羿が10個の太陽のうち9つを射落とし、世界は事なきを得た…という話です。

今年の猛暑の最中、空を見上げては「今の世に羿はおらぬものか…」と思ったりもしました。でも、残り1個のかけがえのない太陽ですから、迂闊にそんなわけにもいきません。せいぜいおもちゃで、太陽を射る羿の気分でも味わうか…と思い出したのが、下のドイツ製の玩具です。これは以前も登場済みですが【LINK】、そのときは購入時の商品写真でお茶を濁したので、今回は撮り下ろしの写真で再度紹介します。

戸棚から出してきたら思いのほか大きくて、箱の横幅は約43.5cmあります。

箱の中には、射的の的と的を机に固定する金具、それに弓矢のセットが入っています。

ゴム製の吸盤がついた矢をつがえ、竹製の弓をきりきりと引き絞り…

見事太陽(左)に当たると、的がくるっと上下に回転して、裏面に隠れていた月が顔を出す(右)という仕組み。まあ、他愛ないといえば他愛ないし、ちゃちいといえばちゃちいゲームですが、それが表現するものはなかなか気宇壮大です。

★

なお、以前の記事では、この品を大雑把に1950~60年代のものと書きましたが、今回改めて箱を見たら、下のようなラベルが貼られているのを見つけました。

製造元は東ドイツの「BEKA」で、「EVP 7.90 MDM」というのは、「小売販売価格7.90ドイツ中央銀行マルク」の意味だそうです。この「MDM」という通貨単位が使われたのは、1964~67年のごく短い時期なので、この品も1960年代半ばのものということになります。

リリパット・プラネタリウム ― 2023年09月20日 18時22分59秒

プラネタリウムの模型というのは、ありそうでないものの1つです。

もちろん、小型のホームプラネタリウムは山のようにありますが、あの古風なダンベル型のフォルムをした、机辺に置いて愛玩するに足る品は、ほぼ無いと言っていいでしょう。

ここで「ほぼ」と頭に付けたのは、以前、古い真鍮製のペーパーウェイトを見たことがあるからで、絶対ないとも言えないのですが、あれは極レアな品ですから、まあ事実上「無い」に等しいです。

(Etsyで見つけた商品写真。見つけたときには既に売り切れでした。ねちっこく探したら、過去のオークションにも出品された形跡がありましたが、稀品であることに変わりはありません。)

あれを唯一の例外として、あとは自分で図面を引いて3Dプリントした方とか、100均で手に入るパーツを組み合わせてDIYされた方とか、皆さんいろいろ工夫はされているようですが、入手可能な製品版というのは、ついぞ見たことがありません。プラネタリウム好きの人は昔から多いことを考えると、これはかなり不思議なことです。

★

…という出だしで記事を書きかけたのは、今年の春のことです。でも、そんなボヤキだけでは記事にならないので、それは下書きで終わっていました。

しかし、昨日次のような情報に接して衝撃を受けました。

本文には、「タカラトミーアーツから、プラネタリウム100周年記念事業の公認企画商品「プラネタリウム100周年記念 ZEISS プロジェクター&ミニチュアモデル」がカプセルトイに登場! 2023年9月から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売」とあります。

★

ナポレオン・ヒル『思考は現実化する』…というのは一種の自己啓発本で、昔はしょっちゅう新聞に広告が出ていましたが、さっきアマゾンで見たら、今でも着実に版を重ねているらしく、「へえ」と思いました。あの手の本としては古典中の古典なので、コンスタントな人気があるのかもしれません。

私は自己啓発が苦手なので、もちろん読んだことはありませんが、「思考は現実化する」というフレーズだけは記憶に残っていて、ふとした折に口をついて出てきます。今回も半ば呆然としながら、このフレーズを呟いていました。

★

この手のものを買うのは久しぶりですが、この機を逃すときっと後悔するでしょうから、さっそく予約しました。

最近のコメント