年古りた絵巻は語る ― 2025年12月29日 18時02分41秒

大掃除をしていて、腰をやられました。

いったんこうなると、くしゃみをするのも気を使います。そういえば今年の正月は、やっぱり肉体労働の結果として腰痛になり、さらには坐骨神経痛まで発症して、ひどく苦しめられました。こんな風にしばしば不調をきたすのは、もちろん老化のせいです。

坂道は上るより下るほうが楽ちんです。でもそれはカロリー消費量が少ないだけで、膝や筋肉にかかる負担は、むしろ下りの方が大きいとも聞きます。人生の下り坂も、主観的には特に努力せず勝手に下る一方ですが、その実、あちこちに負担がかかっているのかもしれません。齢をとるのも大変です。かといって下る以外の選択肢はありませんから、ここは慎重に歩を進めるのみです。

★

そんなわけで、身体を安静にしながら、先日、徳川美術館で行われた源氏物語絵巻展の図録を見ていました。

源氏物語絵巻については、印刷技術の観点から、約90年前に作られた原色複製版に焦点を当てた記事を既に書きました。

■原色版の雄、田中松太郎

今回、改めて2025年に発行された最新の図録を眺めるうちに、この90年前の複製版には、その高度な印刷術がもたらす審美的・技術的価値以外にも、ある大きな意義があることに気づきました。

それは記録性です。この絵巻の歴史を900年とすれば、90年間はざっとその1割。これは決して短い時間ではありません。どんなに保存に気を使い、丁寧な補修をしても、顔料の剥落や紙の劣化の進行は避けられません。

この複製は90年前の時点の絵巻の姿を正確に記録しており、この90年間で絵巻がこうむった変化を確認することができます。

具体的に見てみます。

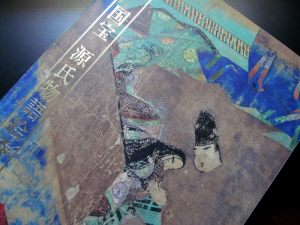

まずは図録の表紙になっている、第四十九帖「宿木(寄生木とも)二」の絵。

光源氏の娘である明石の中宮が今上帝に嫁して生んだ子、すなわち源氏の外孫である「匂宮」が、新妻である「六の君」と昼日中に初めて対面した場面。左が2025年、右が1936年の画像です。

よーく見て下さい。特に黒塗りの箇所で顕著ですが、解像度の違いだけでは説明できない剥落の進行が見られます。

同じ事は、図録の裏表紙に掲載された第四十五帖「橋姫」についても言えます。同じく左が2025年、右が1936年です。描かれているのは、源氏の姪に当る大君(おおいきみ)と中の君に伺候する女房達の後ろ姿。

★

こうなると、「複製はたくさんあるけれど、本物は1つだ」という陳述も少し考えないといけません。複製がたくさんあるのはその通りですが、果たして本物は1つなのか。

ある特定の時点で考えれば、確かに本物は一つですが、上で確認したように、今目の前にある本物と、90年前の本物は別物です。だから「本物は1つ」とは、そう簡単に言えないわけです。

我々にしたって、昨日の自分と今日の自分は、いずれも本物の自分ですが、その中身は違います。「同一性」というのは、常に難しい哲学的問題をはらんでいますが、下り坂を急いで下っている人間にとって、このことは言葉遊びなんぞでなく、実に切実なものがあります。

好奇心の部屋で考えたこと ― 2025年11月23日 08時50分14秒

久しぶりの休日です。でも、昨日は40数年ぶりの高校の同窓会が東京の大手町であったので、のんびり寝ていたわけではありません。

その40数年ぶりで会った知人・友人の話を聞きながら、歳月の歩みと懐かしさを感じつつ、同時に記憶というのは不思議なものだな…とつくづく思いました。もちろん共通する記憶もあります。でも、相手に指摘されても、こちらはまるで覚えていないことや、あるいはその逆の例が想像以上に多くて、「事実」というもののあやふやさ、あるいはいっそ危うさを強く感じました。きっと民族の記憶とか一国の記憶とか称されるものも、事情は同じでしょう。

★

同窓会に出席する前、場所柄、東京駅前のインターメディアテクを再訪して、ここでもいろいろ物思いにふけっていました。

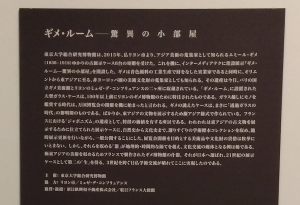

インターメディアテクは、アートに振れたり、学術に振れたりしながらも、「驚異の部屋」をその出自としていることは疑いようがなく、その一角に設けられた「ギメ・ルーム」には、今も「驚異の小部屋」の看板がかかっています。

でも、「果たしてここに驚異はあるのだろうか?」というのが、インターメディアテクに久しぶりに足を踏み入れてみての感想でした。どれもこれも古馴染みの品のような気がして、かつてのような圧倒されるワクワク感を感じられなかったからです。

ギメルームに置かれたソファに腰掛けながら、「驚異の反対語って何だろう?」と考えていました。「日常的」とか「陳腐」とか「familiar」とか、いろいろ考えているうちに、「それは確かに『驚異』が<新奇>や<珍奇>と同義ならばそうだろうけれど、でも『驚異』ってそんなものなのかな?」ということに思い当たりました。

「新奇性」というのはまさに水物で、それに接した瞬間からどんどん失われていき、いつのまにか影も形もなくなってしまいます。言葉は似ていますが、「珍奇性」の方は概してもう少し長もちします。「よそでは滅多に見られない品」は、似たような品が次々出てこない限り珍奇であり続けるからです。ただ見れば見るほどそこに既視感が生じて、陳腐化することはやはり避けがたいです。

「なるほど…」と思考は続きます。「たしかに日常性やfamiliarityは驚異の対義語ではないな。たとえ日常的で見慣れた存在でも、そこに驚異を感じる例はいくらでもあるからなあ」と。

結局、その場の結論は、「驚異とはモノの側にあるのではなく、モノに触発された自分の内部から湧いてくるものだ」という、わりと常識的なものでした。驚異の部屋(独 Wunderkammer)は、英語の「Chambers of Curiosities」を直訳して、ときに「好奇心の部屋」とも呼ばれます。上の論旨からすれば、「好奇心の部屋」の方がたぶん良い訳語ですね。好奇心はモノにあるわけではなく、純粋に見る側の問題ですから。

インターメディアテクに驚異を感じられないとしたら、それは私自身の好奇心がやせ細り、驚異生成能力が低下している証拠でしょう。

インターメディアテクにディスプレイされている骨格標本は、何も珍奇一辺倒ではありません。ヒキガエルにしろ、スズメにしろ、これ以上ないというぐらいの普通種です。でも、そこにあふれるような好奇心があれば、そうした普通種でも、とたんに驚異に満ちたものになるはずなのです。

★

以下、おまけ。

上のような結論をお土産に、ある意味いい気分で家路についたのですが、家で新聞を開いたら、下のような記事が目に付きました。

(中日新聞、2025年11月22日夕刊)

「京大 沖縄・奄美から持ち出し466体 遺骨リスト突如公開」

「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」

「東大にも?有無答えず」

「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」

「東大にも?有無答えず」

人類学の研究資料として、戦前の京大や東大の研究者が琉球・奄美で遺骨を採取し、大学に持ち帰ったことについて、返還運動が進められていることを報じる内容です。その東大側の関係者として名前の挙がっているのが、人類学者の鳥居龍蔵(1870-1953)で、その名はインターメディアテクでの展示でもしばしば目にします。

「あふれるような好奇心の発露」で、すべてが免責されるわけではありません。もちろん「権利」や「差別」が論点になったからといって、その前ですべての議論が無化するわけではありません。仮にそうなると、あたかも「不敬」の一語で天皇機関説が排撃されたような事態にもなりかねませんから。

要は常に思考を止めないことだと思います。

思考停止状態は好奇心から最も遠いものです。好奇心至上主義を唱え、それに疑問を感じないとしたら、それ自体好奇心の死を招きかねないと思います。

地獄唯心 ― 2025年11月18日 19時19分50秒

5秒間、息を止めることは簡単です。

息継ぎしながらなら、100回連続で止めることだってできるでしょう。

合計すれば500秒。じゃあ、3分間呼吸を止めるのは楽勝だろう…ということには当然なりません。

★

先週からずっとバタバタして、この土日もフル勤務でした。

今週もずっと代休が取れず、あたかも「息継ぎ」せずに水中を行くが如し。

年齢的な要因もあるし、こういう状況がなかなかしんどいです。

★

紅蓮の炎。

永劫の責め苦。

悲鳴と叫喚。

この世は必定地獄ぞかし…と思うには、まだまだ全然余裕がありますけれど、気分的にそういう方向に傾きがちというのが、そもそも良くありません。

「テレイドスコープ」タイプの万華鏡【過去記事】で、地獄絵を眺めるという思いつきは、最近ある方からのお便りで、万華鏡に注意が向いたからです。

いったんそうなると、万華鏡のことが急に気になって、そわそわ出物を探したりして、しんどいと口にしながら、やっぱり多少は余裕があるのでしょう(あと3日で休日と、先が見えてきたのも大きいです)。でも、まとまった記事を書くだけの余裕はないので、しばらく記事の方は間遠になります。

気息奄々 ― 2025年10月26日 07時41分50秒

私が利用しているブログサービス、「アサブロ」。

プロバイダ会社のASAHIネットが、会員に提供しているサービスで、素朴な構成ながら、広告が一切表示されない点が気に入っています。でも、最近動作が異様に重い。これは私だけなのか、他の方にとってもそうなのか?

何となくサーバーのメンテナンスがうまくいってない気がしますが、だとすると、予算的な制約がいちばん大きな要因でしょう。そして、その先にはブログサービスの終了と、「天文古玩」のデータがすべて消滅…ということも現実的に視野に入ってきます。

さすがに閉鎖前に、データの一括ダウンロードサービスぐらいは提供してくれるだろうと思うのですが、実際どうなるかは分かりません。何だかひどく陰鬱な気分です。

(この件はASAHIネットに現在問い合わせ中です)

★

…と書いたそばから、回答がありました。

ご不便をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。

現在、アサブロのサーバーの負荷が高い状況が慢性的に続いておりブログが表示されにくい等といった状況が発生しております。

お客様がご申告の現象も、上記が要因と思われます。

弊社でも対策を検討しておりますが、誠に恐れながら、現時点では具体的な改善予定をご案内出来かねる状況です。

お客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。

このようなご回答しか差し上げられないことを心よりお詫び申し上げます。

現在、アサブロのサーバーの負荷が高い状況が慢性的に続いておりブログが表示されにくい等といった状況が発生しております。

お客様がご申告の現象も、上記が要因と思われます。

弊社でも対策を検討しておりますが、誠に恐れながら、現時点では具体的な改善予定をご案内出来かねる状況です。

お客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。

このようなご回答しか差し上げられないことを心よりお詫び申し上げます。

うーむ…

原因がアサブロ側にあるとはっきりしたのは一歩前進ですが、しかしこれは全く安閑としていられない状況です。具体的な改善予定がないということは、もうそこに予算はかけないぞという態度表明とも読めます。どうも杞憂は杞憂で終わらない感じです。

まあ、今さら嘆くにも及びませんが、「天文古玩」というブログも、書き手である私も、アサブロも、ASAHIネットも、そしてブログ文化そのものも、みんなみんな齢をとってしまったのです。

★

とりあえず現状の告知と、他のアサブロユーザーのご参考までに。

季節のたより ― 2025年10月12日 19時28分11秒

一番風邪、二番風邪、三番風邪…と、毎年だいたい3回ぐらい風邪をひきますが、最近の寒暖差で、どうやら一番風邪をひいたようです。身近な人の葬儀が続いて、ちょっと気弱になったことも影響しているかもしれません。

そんなわけで、記事の方はしばらくお休みです。

皆さまもどうぞご自愛ください。

父蜂、母蜂 ― 2025年10月01日 19時47分17秒

(今日は2連投です)

今朝、メダカに餌をやるため庭に出ました。

視線は自ずと例のハチの巣に向きましたが、今朝はなんだか様子が違いました。

いつもより羽音が激しいので、目をこらしたら、巣の周りに15匹あるいはそれ以上のハチがぶんぶん飛び回っていました。中には2匹がもつれあうように、飛んでいるものもいます。

あっと思いました。まぎれもなくハチの結婚飛行です。

10月に入ると、新世代の女王バチと雄バチの巣立ちがあるだろうと、先日書いたばかりですが、まさか10月の第一日にそれが起きるとは思いもよりませんでした。

家族にそれを告げ、15分後に再び見に行ったら、ハチたちの姿はすでに消えていました。結婚飛行は、本当にごく短時間で終結するもののようです。偶然それを見られたのは幸運でした。こうして雄バチはじきにその短い生涯を終え、女王バチは越冬体制に入り、来春新たな巣作りにチャレンジすることになります。

ハチの結婚飛行を目にしたのは、生まれて初めてのことです。

少なからず感動もしたし、これはハチの巣の駆除を思いとどまったことに対する、ハチからの贈り物だと思いました。

★

ところで、これは後から気が付いたことですが、今日の明け方、私は亡き父母の夢を見ていました。随分と込み入ったストーリーの夢です。両親の夢を見ることはめったにないので、そのことが強く印象に残ったのですが、改めて考えると、何やら不思議な暗合のようでもあります。

Geminiの絵心から考えたこと ― 2025年08月31日 19時18分57秒

徒然なるままにグーグルの生成AI「Gemini」と対話していました。

2025年のAIは、さすがにこなれた応答で、何を聞いてもたちどころに答えてくれるし、何と賢いのだろう…と思いましたが、一部にちょっと奇異なやりとりがあったので、メモしておきます。

★

まず私があれ?と思ったのは、テキストベースのやり取りのあとで、以下のような質問を投げかけたときでした。

なるほど、アスキーアートならOKなのか…と思って、早速オーダーしてみました。お題は「海辺の男女」です。

なんじゃこりゃ…とは思いましたが、ここまでは以前、Chat-GPTの旧バージョンでも同様の体験をしていたので、それ自体、あまり驚きはありません。問題は次の質問に対する答です。

Geminiは、自分の出力結果に自信満々で、まったく何の疑問も感じていないのは明らかです。ここで更に聞いてみます。

ものすごい自画自賛です。その自信はいったいどこから生まれるのか?釈然としないまま、質問を重ねてみます。

なるほど、「統計的な評価」に基づく限り、このアスキーアートらしきものは、完璧に自然な表現だと、Geminiは言い張るわけです。

もちろん、言い訳のように「人間は、アスキーアートの線の太さ、配置のバランス、そして作品が持つ雰囲気や感情によって、その「自然さ」や「芸術性」を感じ取ります。私の評価は、そうした主観的な要素を考慮したものではありません。」と言い添えるのも忘れてはいません。

しかし、そういうレベル以前の問題として、そもそもこの記号列はどう見ても「海辺の男女」ではない、という可能性を、Geminiは1ミリも考慮していないようです。

★

これは他愛ないアスキーアートだから、まだ笑い話で済むし、そのおかしさも目に見え易いわけですが、この調子でより深刻な問題について回答を出力されたら、本当に怖い話で、洒落にならんぞ…と思いました。もちろん、同じことはテキストベースのやり取りでも常に生じうるし、今後、生成AIのバージョンがどれほど上がろうとも、それは常につきまとうはずです。

「まあAIにも当然、得意不得意はあるよ。大事なのはAIをどう使いこなすかさ。まさにAIとハサミは使いようじゃないの?」…とは思うものの、人間が容易に使いこなせないほど強力なAIが登場するのは、たぶん時間の問題でしょうし、そのとき上のアスキーアートと相同の問題が起きたら?…という懸念を強く抱きます。

今の私は、その懸念に対する答を持ち合わせません。

もちろんAIに聞けば、たちどころに答えてくれるのでしょうけれど…。

夏、鎌倉 ― 2025年08月11日 14時29分34秒

もう20年以上前のことです。

この時期になると、まだ小さい子供2人を連れて、一家4人で鎌倉旅行したときのことを、ときどき思い出します。あのときは鎌倉から江ノ電に乗って、途中、大仏様を拝んでから、江の島観光に向かったのでした。

夏の盛りの、緑の濃い時期です。何せ人気の鎌倉ですから、観光客は当時も多かったはずですが、まだ外国からの旅客は少なかったので、今よりはのんびりした時間が流れていた気がします。

★

大仏様を拝んだということは、我々は長谷の駅で乗り降りしたはずで、私がそれを見たのはその隣駅だったと記憶しています。隣といっても、一つ手前なら由比ヶ浜だし、一つ向こうなら極楽寺になるわけですが、その辺の時系列が、今では曖昧になっています。

その由比ヶ浜だか、極楽寺だかのホームに電車が滑り込む間際、私は日差しの明るいホームに、白い和服を着た女性が立っているのを見ました。日盛りのホームはがらんとして、ほかに電車を待つ人は少なかったです。その着物姿は、鎌倉という土地に至極似つかわしい気がして、私はそこに一種の旅情を感じました。

電車が止まり、その女性も当然、我々が乗った電車に乗り込むのだろうと思いましたが、ドアが開いてもその人の姿は見えませんでした。おや?とホームに目をやっても、そんな人の姿はどこにもないのでした。何だか妙な気がしました。

私はそのことを同行した家族にも言いませんでした。わざわざ言うには、あまりにもとりとめのない話だし、当然自分の見間違いだろうと思ったからです。ただ、改めて考えると、その日はちょうど8月15日で、何かそこに意味があるようにも感じられました。

★

何だか出来の悪い怪談話をするようで恐縮ですが、ここに怪談的なプロットは何もありません。たしかに鎌倉という舞台設定と、消えた白衣の女性という点に、何となく怪談的要素がありげに感じられますが、出来事としては、女性の姿がふと見え、ふと消えただけのことです。

ただ、私には不思議体験みたいなものがほとんどないので、あの日のことはとても印象深く、今でも思い出すたびに不思議な気がします。

この思い出は、以前もこの場で書いた気がするのですが、今検索しても見つかりませんでした。書いた気がするだけで、本当は書いてないのかもしれません。でも本当に書いていたら、そのとき書いたことと、上の文章を比較することで、記憶というのが歳月とともにどれだけ変形加工されるものか、それを実証する材料にはなるはずです。

(※写真は鎌倉ではなくて、名古屋市内)

家路へ ― 2025年05月31日 10時45分55秒

4月13日付けの直前の記事で、自分がひどく鬱っぽいようなことを書きました。たしかにそれは嘘ではなくて、自分が定年を迎えたという事実が、有無を言わさず私の心を陰鬱な方向に引っ張っていたのです。

ふつうに考えると、定年を迎えたといっても、そのまま同じ職場で再任用となっているわけですから、表面上は何も変わらないし、責任のない立場になって、かえって気楽になったんじゃないの?と言われればそのとおりなのですが、そこには老耄と頽落に対する不安と恐怖もあって、やはり気楽一辺倒とはいきません。

★

でも、記事が中断していたのはそれだけが原因ではありません。

鬱の気分を振り払うため、しばらく旅に出ていたからです。

旅といっても、例によって脳内の旅ですが、自分がこれまで知らなかった世界――古典籍や古写経、あるいは古裂(こぎれ)や料紙なんかの世界――を覗いて回っていたのです。和骨董への関心は元からありましたから、自分はそれらを既に知っている気がしたのですが、実際に覗いてみると、自分が何も知らなかったことに気づいて、大いに驚きました。それらはまことに刮目すべき一大世界です。でも近時においては顧みられることの少ない世界でもあり、そこがたぶん今の自分と重なって感じられ、少なからずシンパシーをおぼえたのでしょう。

そして、これぞ旅の効用でしょうが、こうして新しい世界に触れたことで、古血はふたたび鮮血となり、脳髄のシナプスも放電を始め、こころは自由を取り戻しました。こうなれば旅もひとまず終わりです。

★

しばらくぶりに家に帰ってみれば、spamコメントが埃のように堆積しており、なんじゃこりゃ…と思いましたが、これも己の不徳の致すところ。まずは掃除機をかけて、コーヒーを一杯淹れてから記事を再開することにします。

春なのに ― 2025年04月13日 16時17分08秒

どうも完全に鬱っぽいです。

ただし、内因性の「うつ病」ではなく、いわゆる外因性の「抑うつ状態」というやつです。その原因もあらかた分かっているので、状況が変わるまでは、じっと我慢です。こういうときはジタバタしても、あまりいいことはありません。

1つ前の記事でお伝えした京都のイベントも、無理すれば別ですが、無理をする性格のものでもないので、前言を翻して恐縮ですが、今回はオンライン参加に切り替えました(それでも参加できるかどうか、我ながら不確かです)。

それにしても、このもって行き場のない気持ち。

夜中にふと「畜生!」と叫んだりするんですが、畜生呼ばわりの対象は他ならぬ自分自身なので、もう本当に救いがないというか、「やるせない」というのは、こういうときに使う言葉かもしれませんね。

最近のコメント