クシー君の夢の町(2) ― 2025年09月07日 09時00分08秒

以前、1枚の幻灯スライドを載せたことがあります。

(元記事: 無理矢理な月(第4夜)…夢の町へ)

1900年代初頭のアメリカのどこかの町らしいのですが、昼間写した普通の写真を、手彩色で無理やり夜景に仕立てたため、図らずも強い幻想性を帯びた1枚です。

記事の中で、私はやっぱり「夢の町」という言葉を使って、「この光景は、かつて鴨沢祐仁さんが筆にした夢の町そのもの」だと書いています。

(鴨沢祐仁「流れ星整備工場」の一コマ。出典: 同上)

ということは、過去のアメリカの某市こそ、クシー君の夢の町なのか?…と一瞬思いますけれど、でも「夢の町」は「幻の夜景」の中にのみ存在するので、仮にタイムマシンで100年余り遡って某市を訪ねても、それが昼だろうが夜だろうが、クシー君の世界を目にすることは決してないでしょう。

★

ともあれ、クシー君の夢の町に欠かせないのが路面電車です。

初期から晩年の作品に至るまで、クシー君はいつも電車通りを歩き、路面電車は電気火花をまき散らしながら、その脇を走り抜けていきました。

その躯体はたいていボギー車【LINK】で、ボギー車という言葉は別に路面電車に限るものではありませんが、私の中では何となく同義になっています。

私が「夢の町」を作るため手にしたのも、ミントグリーンを基調にした、まさしくボギー車。長さは約19センチ、鋳鉄製でずっしりと重いです。

売り手はウィスコンシンの業者で、1950年ころの品という触れ込みでしたが、メーカー名の記載がどこにもなく、値段もごく安かったので、これはレトロ市場を当て込んだ、今出来の中国製かもしれません。まあ無国籍なところが、夢の町にふさわしいといえばふさわしい。

(造りはかなり粗っぽいです)

クシー君を乗せてガタンゴトン、パンタグラフから火花がバチッバチッ。

★

それにしても、作者・鴨沢さんにとって、路面電車はどういう存在だったのでしょう。

新装版『クシー君の発明』(PARCO出版、1998)のあとがきで、鴨沢さんは次のように述べています(太字は引用者)。

「当時〔注:1975~77年〕のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベークライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

鴨沢さんにとって、路面電車は何よりも無垢なノスタルジーの世界の住人でした。

ただ、それが単なるインファンタイルな存在を超えて、「カッコいいもの」へと転じたのは、晩年の1970年代になって俄然ブームとなった稲垣足穂の影響が及んでいる気がします。足穂の「夢の町」――それは現実の神戸の反映でしたが――にも路面電車は欠かせぬ存在でした。

(西秋生(著)『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇』見返しより。作画は戸田勝久氏。元記事: 神戸の夢)

★

今日の記事は、妙に過去記事からの引用が多くなりました。

まこと、「地上とは思い出ならずや」。

(この項つづく)

クシー君の夢の町(1) ― 2025年09月06日 19時01分29秒

ひさしぶりにクシー君の話題が出て、ちょうどよい折なので、これまでなかなか記事にできなかったことを書きます。

★

以前、「クシー君の夢の町」を作ろうと思ったことがあります。

方向性としては、「『銀河鉄道の夜』に登場する時計屋のショーウィンドウの再現」とか、「長野まゆみさんの『天体議会』に出てくるモノ探し」とかと似た趣向で、要はフィクショナルな世界にモノを通じて分け入ろうという試みです。

でも、結果的にこれはうまくいきませんでした。

クシー君の世界は、その「平面性」や「人工性」が重要なので、そもそも立体化に向かないし、無理に立体化すると、安っぽいものになる気がします。「鴨沢さんの絵は、すでに絵として自立しているのだから、そんな無理を願わず、素直に絵のまま楽しむのが正しいあり方なのだ」…とも思いました。いずれにしろ、あの人工的で、湿度の低い世界に、生身の人間が分け入るのは相当難しいことです。

というわけで、頓挫したこの計画。

でも、せめてそのときの努力のあとだけでも、ブログの片隅に書き残しておきます。

★

「クシー君の夢の町」を作ろうと思った最初のきっかけは、ダイキャスト製の乗り物玩具で知られる、シカゴのトゥーツィートイ(Tootsietoy)製のミニカーを見たことで、「あ、これってクシー君っぽいな」と、見た瞬間に思いました。

私が見たのは、いずれも同社の「愉快シリーズ(Funnies Series)」(1932~33)に含まれるもので、

コミカルなアメリカン・コミック『スミティ(Smitty)』の主人公・スミティと、その幼い弟・ハービーが乗ったサイドカーと、

「ウォルト伯父さん」と題されたミニカーです。(上記2枚は購入時の商品写真の流用)

なんとなくこういう車の行き交う町が、クシー君の住む町なんじゃないか…と思ったわけです。

この古び具合はいかにも味があるし、きっと鴨沢さんも嫌いじゃなかったでしょう。いや、鴨沢さんは、おもちゃコレクターの北原照久氏とも一緒に仕事をされたわけですから、むしろ大いに好きだったと思います。

ただ、これは単品で見る分には非常にいいですが、このトーンで町全体を貫徹するのは、私には非常にハードルが高かったです。

(この項つづく)

Flying to the Planets ― 2025年08月01日 17時41分05秒

こんな不思議な絵を見つけました。

大地と雲、そして太陽と惑星がひとつの画面に描かれ、遠い惑星に向けて複葉機が飛び立つのを子供たちが見送っています。

複葉機が登場するのは、惑星がどれほど遠いかを教えるための方便で、当時の「速い乗り物」の代表が複葉機だったのでしょう。この(時速96kmの)超速飛翔体でも、木星までは740年もかかるよ…云々というわけです。描かれているのは、ファルマンっぽい草創期の複葉機ですから、この絵も1910年代前半の出版物から取ったもののようです。

しかもよく見ると、地上から見上げる空に、もう一つの地球が浮かんでいます。これは惑星の大きさを比較するために描いたのだとキャプションは述べていますが、それにしたってシュールというか、不条理というか、言い知れぬ幻想味をたたえた絵です。

(薄雲をまとった土星)

題して「惑星までの飛行機の旅」(An airship voyage to the planets)。作者はCharles Ketchum という伝未詳の人物で、さらにこの絵自体の出典も不明という(※)、何だか全体に謎めいた感じです。

★

とは言え、この絵は初見ではありません。

前回(7月27日)、10年前の過去記事をネタにしましたが、この絵はさらに以前、早20年にもなろうかという昔に、mistletoeさん(子羊舎)のブログで拝見し、強烈な印象を受けた絵です。

ある年代の方はよくご存知でしょうが、20年前は個人ブログが大層流行った時期でした。私もいろいろなブログをのぞき見しては、ときにコメントを残し、やがて相互訪問の関係になり…という交流をしていたのです。ですから、上の絵は尋常の天文アンティーク的郷愁を誘うと同時に、そうした個人的郷愁とも結びついています。

…と、妙に懐古モードに入るのもいかがなものかと思いますが、20年はやっぱり長いです。当時、私の心と体は今よりもだいぶ若かったし、天文アンティークの世界は、広大な未知の大陸のように眼前に横たわっていました。

★

当時欲しかった絵を、こうして約20年ぶりに手にして、往時の気分が束の間よみがえったことを素朴に喜んでいる自分がいます。

--------------------------------------------

(※)画像検索したら、「for an article on astronomy in the American Reference Library, Vol. 10, 1924. (Collection of Adam Levine)」という注釈とともに紹介されているページ【LINK】に行き当たりました。でも、この絵は明らかに科学や天文に関する児童書の挿絵に見えるし、そんな渋い定期刊行物には、どうも似合いません。未確認のままウロンなことを書きますが、上の出典にはさらにオリジナルの原典がある気がします。

世界に驚異を取り戻すために ― 2022年01月03日 13時42分54秒

実感をこめて言いますが、人間は齢とともに必ず変化するものです。

その変化が「円熟」と呼びうるものなら大いに結構ですが、単なる老耄や劣化という場合も少なくありません。この「天文古玩」と、その書き手である私にしても、全く例外ではありません。それはある意味避けがたいことでしょうけれど、せめて新年ぐらいは初心に帰って、昔の新鮮な気持ちを思い出したいと思います。

★

下は、時計の針を捲き戻して、自分が子どもだったときの気分が鮮やかによみがえる品。

1932年に発行された、『Wunder aus Technik und Natur(テクノロジーと自然界の驚異)』と題された冊子です。時の流れの中で大分くすんでしまっていますが、その表紙絵がまず心に刺さります。

峡谷をひた走る弾丸列車が何とも素敵ですし、その周囲にも夢いっぱいの景色が広がっています。

空には巨大な星々。その光に白く、また赤く浮かび上がる断崖絶壁と山脈。

その間を縫って自在に舞い飛ぶプロペラ機。

そして大地の下に眠る太古の生物。

★

ページをめくると、さらに鮮やかな世界が広がっています。

冒頭は「第1集・自然界の怖ろしい力」と題されたページ。そこに流星、稲妻、火の玉(球電)、雪崩、竜巻、トルネードという、6枚の絵カードが貼付されています。(ちなみにドイツ語では、海上の竜巻(Wasserhose)と地上のトルネード(Tornado)を区別して表現するようです。)

この冊子はシガレットカードのコレクションアルバムで、発行元はドレスデンの煙草メーカー、エックシュタイン・ハルパウス社(Eckstein-Halpaus)。

シガレットカードは、煙草を買うとおまけに付いてくるカードで、そのコレクションは昔の子供たち(と物好きな大人たち)を夢中にさせました。そしてカードがたまってくると、こうした別売のアルバムブックに貼り込んで、コレクションの充実ぶりを自ら誇ったわけです。

この「テクノロジーと自然界の驚異」は、第1集から第48集まであって、各集が6枚セットなので、全部で288枚から成ります。手元のアルバムは、そのコンプリート版。

その内容は実に多彩で、

カラフルな世界の動・植物もあれば、

子どもたちが憧れる乗り物もあり、

神秘的な古代遺跡の脇には、

ピカピカの現代建築物がそびえ、

あまたの巨大なマシンが、目覚ましい科学の発展を告げています。

★

ここに展開しているのは、90年前の子どもたちの心を満たしていた夢です。

もちろん、煙草メーカーは純粋無垢な心でこのカードを作ったわけではなく、もっぱら商売上の理由でそうしたのでしょうが、それは当時の少年少女が求めたものを知っていたからこそできたことであり、その夢は50年前の子どもである私にも、少なからず共有されています。

このアルバムブックを開くと、私の内なる子どもの目が徐々に開かれるのを感じます。

そして、世界がふたたび驚異を取り戻す気がするのです。

A Ticket to the Crescent Station ― 2020年10月04日 18時42分21秒

アルバムの隅に、こんな切符がはさまっていました。

「三日月駅」の入場券です。

銀色に光る三日月にはポツンと駅舎が立っていて、この切符があれば、いつでもそこに行けるんだ…。いくぶん幼い夢想ですけれど、そう悪くないイメージです。

それに、夢想といっても、現実に「三日月駅」は存在するのです。

そして、三日月駅を訪れ、この古風な硬券入場券をかつて手にした人がいるのです。

もし夢想の要素があるとすれば、「発売当日限り1回有効」の券を、いつでも使えると思ったことことぐらいでしょう。

★

三日月駅は、兵庫県にあります。

姫路と岡山県の新見を結ぶ「姫新線」(きしんせん)に乗り、列車が岡山との県境に近づくと、その手前が佐用(さよう)の町で、その町域に三日月駅は立っています。

江戸時代には、代々森家が治めた「三日月藩」1万5千石の土地ですが、ご多分に漏れず過疎化が著しく、現在は無人駅です。1日平均の乗車人員は140人だと、ウィキペディアには書かれていました。

(グーグルマップより)

とはいえ、駅舎の風情はなかなか素敵ですね。

この駅がある限り、夢のような「三日月への旅」が、いつでも可能なのですから、ぜひ今後も末永く存続してほしいです。

(左下は三日月駅への始発駅…のような風情を見せる、今はなきアポロ劇場(デュッセルドルフ)の建物)

気球に乗って(後編) ― 2020年08月09日 12時38分10秒

今日も気球の旅を続けます。

第14図 「エーベニフルーとグレチャーホルン」

我々はスイスのベルン州を出発し、その南のヴァレー州に入ろうとしています。エーベニフルー(3962m)とグレチャーホルン(3983m)は、その州境にそびえる峰々。

山々を覆うのは白雲ばかりではありません。不気味な黒雲も飛来して、気球に迫ります。

第18図 「ユングフラウから見たメンヒとアイガー」

「オーバーラント三山」と呼ばれる、ユングフラウ(4158m)、アイガー(3970m)、メンヒ(4107m)を一望しながらの空の旅。写真に写っているのは、アイガーとメンヒで、ユングフラウは、今我々の真下にあります。現在の高度は4300m。(オーバーラント三山の名を意訳すれば、「乙女岳」、「剱岳」、「坊主岳」ですから、こうして見ると、山の名前というのは東西よく似ていますね。)

第21図 「フィンシュターアールホルン」

高度は4500mに上がりました。どちらを向いても万年雪をいただく山また山です。中央の峰は4274mのフィンシュターアールホルン。気球の位置からは、おそらく7~8km東に位置するはずですが、ここまで広い視野を獲得すると、すぐ間近に感じられます。

★

ひょっとしたら、山岳写真を見慣れている人には、上の写真もあまりインパクトがないかもしれません。テレビの山番組を見ても、似たような画像には事欠きませんから。

しかし、ここで想像力を働かせてください。我々は今、グイヤーのカメラの目を借りて、114年前の気球に乗ってるんですよ。あたりは身も凍る冷気に包まれ、風の音だけがヒューヒューと鳴り、頭上には青黒い空が広がり、目の前には巨大な入道雲が見え、眼下には雪をいただく高山が果てしもなく連なっているのです。

しかも、我が身を託す「かご」はフラフラと覚束ないし、ちょっと歩けばギシギシいうし、何か突発事態が生じたら一巻の終わりだし、想像力を発揮しすぎると、即座に恐怖で縮み上がってしまいます。こんなに避暑にふさわしい場所も他にちょっとありません。

★

第22図 「北東から見たアレーチュホルン」

これまた4193mの高峰です。山もすごいが、雲もすごいですね。凄絶といおうか、凄涼といおうか、間近で見たらかなり怖いでしょう。

第26図 「アレッチ氷河とメルイェレン湖」

毎年高山に供給される雪が氷となって流れ下るのが氷河です。ヴァレー州――その南はもうイタリア――にあるアレッチ氷河は、ヨーロッパ・アルプス最大の氷河。写真の手前が氷河で、そこから直角に切れ込んだ谷筋に、小湖が連なっているのがメルイェレン湖。氷河を間近で見るために、降下しながらの撮影。

第27図 「牽引してアレッチ氷河を縦走」

一行は、南北に延びるアレッチ氷河に沿って、地面すれすれの高さを飛び、一部は地上から気球を牽引して進みました(単純に、より近くから氷河を見たかったからです)。

第28図 「アレッチ氷河」

地上から見た光景。

第29図 「アレッチ氷河を振り返ったところ」

一行は氷河をあとにし、ふたたび気球に乗って上昇します。

昼過ぎに出発した旅は、現在午後6時を回ったところです。6月のスイスの日の入りは、午後9時過ぎですから、まだ辺りは明るいです。

第31図 「ブリーク上空の黄昏」

谷あいの町ブリークに差し掛かりました。日が長いとはいえ、山の端に日が沈むと、山麓は、早くも夕闇に包まれます。現在午後7時、高度は4400m。イタリアとの国境が徐々に近づいてきます。

第32図 「ベルナー・アルプス〔スイス側〕を振り返ったところ」

ブリークを過ぎ、もう一山越えればイタリアです。高度4500mから振り返ったスイスの山々。この後、本格的に夜を迎えますが、夜間も気球は休まず南下を続け、その間にイタリア入りをします。当然のことながら、夜間は写真撮影も休止です。

第33図 「アルプスの南、高度6000m」

イタリアに入り、標高1000m前後のなだらかな丘陵が続きます。夜間は低高度を保った気球ですが、夜明け前に一気に上昇し、午前8時30分には、これまでで最高の高度6000mに達しました。ちっぽけな入道雲なら、その頭頂を見下ろす高さです。これが冒険のフィナーレ。

第34図 「ジニェーゼに着陸」

その後、気球は一気に降下態勢に入り、午前9時30分、ジニェーゼの村(標高707m)に無事到着。野花の咲き乱れる下界に帰ってきました。正味21時間の空の旅でした。この後、気球もロープも一切合財をかご詰めして、陸路帰還します。

★

非日常から日常に戻るのはちょっぴり寂しいような、ホッとするような、微妙な感情が交錯しますね。今年の夏は、帰省もまかりならぬという、これまた非日常の夏ですが、こちらの方は、極力早く日常に戻ってほしいです。

ともあれ、こうして文字にしたら、暑中にちょっとした涼が得られました。

(この項おわり)

気球に乗って(中編) ― 2020年08月08日 13時26分37秒

前回、「さっそく見てみましょう」と調子のいいことを言いましたが、ドイツ語がネックになって、気球の旅はいきなり逆風を受けています。まあ、あまり深く考えず、雰囲気だけでもアルプス気分を味わうことにします。

★

この本には、全部で48枚の記録写真が収められています。いずれも大判の2LないしKG判相当で、1ページにつき1枚、裏面はブランクという贅沢な造り。ですから、本書は「写真集」と呼んだ方が正確です。

そのうち第1図から34図までが、この1906年6月29日から30日にかけての冒険飛行の記録で、第35図から48図までは、著者グイヤーが別の機会に空撮した、同様の山岳写真になっています。

冒険の記録は時系列に沿って並べられています。

(上の写真を含め、以下周囲に余白がないものは、原図の一部をトリミングしたもの)

第1図「充填開始」。

6月29日朝、アイガーの高峰(3974m)を背景に、いよいよ「コニャック号」にガスの充填が始まりました。場所はユングフラウ鉄道のアイガーグレッチャー駅の脇です(現在は延伸されていますが、当時はここが終着駅でした)。

第3図「出発前」。

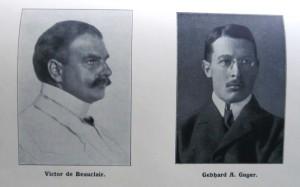

飛行直前の記念撮影です。気球のバスケットに立つのが、船長のド・ボークレア。その手前、腰に手をやった偉丈夫はファルケ。左側の男女二人が、ある意味、今回の主役であるゲプハルト・グイヤーと婚約者のマリーのカップル(マリーは恥ずかしいのか顔を伏せています)。

(使用したインクの違いによって、同じ本の中でも写真によって色合いがずいぶん違います。以下、手元のディスプレイ上で、なるべく原図に近くなるよう調整しました。)

第4図「アイガーグレッチャー駅の鳥瞰」。

いよいよ気球は上昇を始めます。

★

ここで改めて、今回の旅の航跡を確認しておきます。下がその地図。

といっても、これだけだと画面上では何だか分からないので、航跡を書き入れた図と、グーグルマップを並べてみます。

右側の地図で、青い三角形がユングフラウ。その右上、丸で囲ったのがスタート地点・アイガーグレッチャー。そして右下の丸がゴール地点であるジニェーゼの村。

グーグルマップの方は、両地点を今なら最速4時間で車で移動できることを示していますが、グイヤーたちは、気球に乗ってのんびり1泊2日の空の旅です。でも、結構危なっかしい場面もあって、途中風にあおられたかして、航跡がグニャグニャになっている箇所があります。そして、イタリア国境を越えた後で大きく南に迂回し、いったん地図の外に飛び出してから、再び北上してジニェーゼに到達しています。

この旅の途中で、グイヤーがバスケットの中でパチリパチリと撮ったのが、一連の雄大な山岳写真です。

第6図「ユングフラウ」。

気球はスタート直後からすみやかに高度を上げ、高度4000mに達したところで、目の前の乙女の姿を捉えました。大地の峰々と、雲の峰々の壮麗な対照に心が躍ります。

ユングフラウは、アイガー、メンヒと並ぶ「オーバーラント三山」の一つで、その最高峰。高さは4158m。(…というのは知ったかぶりで、私はユングフラウがどこにあるのか、さっきまで知らずにいました。以下の説明も同様です。)

モノとしての本にも言及しておくと、この図はフォトグラビュール(グラビア印刷)で制作されています(全48枚中6枚がフォトグラビュール)。

「グラビア」と聞くと、今の日本では安っぽいイメージがありますけれど、本来の「グラビア印刷」は、それとは全く別物です。その制作は、腐食銅版画を応用した職人の手わざによるもので、そこから生まれる網点のない美しい連続諧調表現は、高級美術印刷や、芸術写真のプリントに用いられました。

ですから版画と同じく、版の周囲に印刷時の圧痕が見えます。

第7図「雲の戦い(Wolkenschlacht)」。

高度はさらに4300mに達し、ユングフラウ(画面左端)を足下に見下ろす位置まで来ました。しかし、その上にさらに積み重なる入道雲の群れ。雲は絶えず形を変え、雷光を放ち、自然の恐るべき力を見せつけています。

(後編につづく)

気球に乗って(前編) ― 2020年08月06日 19時38分19秒

この時期にふさわしい、素敵な本を見つけました。

■Gebhard A. Guyer(写真・解説)

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

何と言っても、タイトルがいいですね。

『気球に乗って。ユングフラウを越えてイタリアへ』―

夢を誘う、涼しげな感じがあります。

本書は、文字通り気球によってアルプス越えをした冒険飛行の記録です。

本の表情も魅力的で、凝った空圧し模様や、

立体感のある「窓」に写真を貼り込んだ、実にぜいたくな造本。

内容は後で見ることにしますが、写真印刷がこれまた見事で、テーマといい、内容といい、当時としてはかなり破格な本だと思います(これは著者グイヤーが、下記のような事情から、相当お金を出したんじゃないでしょうか)。

この冒険に参加したのは、ユングフラウ鉄道支配人で、写真術に長けたゲプハルト・グイヤー(Gebhard A. Guyer、1880-1960)、有名な登山家で気球乗りのビクトール・ド・ボークレア(Victor de Beauclair、1874-1929)、スイスの著述家コンラート・ファルケ(Konrad Falke、1880-1942)、さらにグイヤーの婚約者であるマリー・レーベンベルク嬢(Marie Löbenberg、1878-1959)の総勢4名。

驚くべきは、この冒険がゲプハルトとマリーの婚約旅行を兼ねていたという事実で、なんと破天荒なカップルでしょうか。

(ボークレアとグイヤーの肖像。本書より)

彼らが気球「コニャック号」に乗ってアルプス越えをしたのは、1906年6月29日から30日にかけての2日間です。

彼らが見下ろした、峩々たる山並みと白雲の群れ。

その壮大な光景を、我々もさっそく一緒に見てみましょう。

(この項つづく)

飛行機から見た星(前編) ― 2018年01月21日 08時47分40秒

星座早見盤は、もちろん天文趣味人が星見の友に使うものですが、昔の早見盤を探していると、それとはちょっと違う性格のものに頻繁に出会います。

それは飛行機乗りのための星図盤です。

その方面にうといのですが、おそらく1950年代、朝鮮戦争のころから、飛行機の世界では電波航法が主流となり、天文航法はすたれたように思います。でも、それ以前は、夜間飛行の際、星を手掛かりに方位を見定めたので、飛行機乗りには星の知識と専用の星図盤が不可欠でした。

eBayによく出品されているのは、主要な星を印刷した円盤と、緯度に応じた方位グリッドを印刷したプラ板を重ねて用いるタイプの品です。

(eBayの商品写真を寸借)

星と飛行機に縁のあるもの…という点では、一寸気になりましたが、さすがに本来の蒐集フィールドとは遠いし、プラスチックの質感も気に入らないので、これまで手にすることはありませんでした。

でも、先日こんな素朴な紙製の星図盤を見つけました。

■Francis Chichester

The Observer’s Planisphere of Air Navigation Stars

George Allen & Unwill Ltd. (London), 1942.

The Observer’s Planisphere of Air Navigation Stars

George Allen & Unwill Ltd. (London), 1942.

著者のフランシス・チチェスター(1901-1972)は、手練れのパイロットにして天文航法の専門家。星図出版当時は、英国空軍志願予備軍(Royal Air Force Volunteer Reserve)に所属する空軍大尉でしたが、年齢と視力の関係で、大戦中、実戦に就くことはありませんでした。そして、戦後は空から海に転身し、ヨットマンとして後半生を送った人です。(英語版Wikipedia「Francis Chichester」の項を参照)

★

で、この飛行機乗り向けの簡便な星図盤を眺めていて、大いに感ずるところがあったので、以下そのことを書きます。

(この項つづく)

足穂氏、フランスで歓喜す(3)…空へ、高く。 ― 2018年01月18日 07時09分10秒

夕べは雨上がりの町を、夜遅く歩いていました。

雨に洗われた空の透明度がすごくて、鮮やかに輝く星たちの姿に、一瞬昔の視力が戻ったような錯覚すら覚えました。そして、星の配置に春の気配を感じました。

★

さて、自動車レースで、マダム・ジェンキーが優勝を決めた2日前の1928年5月15日。

この日、ステレオカメラの持ち主は、ディジョンの飛行場で、複葉機の前に立っていました(何だかやたら活動的な人ですね)。

(うっすら見える細かい縦じまは、スキャン時についたもの)

そのカメラが捉えた複葉機と関係者たちの横顔。

垂直尾翼に見える「BRE.19 No.60」の文字は、「ブレゲー(Breguet)19型 60番機」の意でしょう。ネット情報によれば、ブレゲー19は、1924年に開発され、軽爆撃機や偵察機として活躍したフランスの軍用機です。

ディジョンと軍用機の取り合わせはごく自然で、ディジョンには、フランス空軍の大規模な基地がありました(ディジョン=ロンビック空軍基地。ロンビックはディジョンの隣町の名です)。

画面右手、飛行服に身を包んだ人が、ブレゲー19を操ったパイロットでしょう。画面を引っ掻いて書いたキャプションには「Wizen」という名が見えます。ドイツ系っぽい名前ですが、当時はれっきとしたフランスの空の勇士。

★

さて、この写真を撮った無名氏。飛行機をカメラに収めただけでは終わらず、何と自ら飛行機に乗り込んで、機上からステレオ写真撮影に挑戦しています。

機上から見るロンビックの町。

操縦かんを握る、精悍なウィーゼン飛行士。

では、その後ろに座って、盛んにシャッターを押していたのは誰かといえば…

ウィーゼン氏の隣で、これまた飛行服を着込んでにこやかに笑っている男性がそれに違いありません。この1枚だけは、他の人にシャッターを押してもらったのでしょう。

では、軍用機に乗り込んだ、この無名氏もまた軍人だったのか?

最初はそう思いました。でも、軍人がカメラを機内に持ち込み、遊山気分でパシャパシャやるのは不自然なので、彼は何らかの伝手で、たまたま同乗の機会を得た民間人、おそらく報道関係者では…というのが、私の推測です。

眼下に見下ろす遥かな大地

ゆっくりと蛇行する河

機械的なプロペラ音

冷たい風を切る翼の音――

ゆっくりと蛇行する河

機械的なプロペラ音

冷たい風を切る翼の音――

それにしても、これらの写真乾板は、いずれも世界に1枚きりの原板ですから、まさに無名氏とともに空を飛び、その光景を目にした「生き証人」に他なりません。そのことを思いつつビュアーを覗いていると、「自分は今まさに90年前の空を飛んでいるのだ…」という奇妙な感覚に襲われます。

(レンズの向こうに見えるのは、昨日見たレースの光景)

「空中飛行はたしかに人生最高のほまれにぞくするもの」とまで語った足穂氏とともに、今しばらくその余韻を味わうことにします。

最近のコメント