ガラスの海(後編) ― 2025年10月01日 19時32分00秒

(昨日のつづき)

この品を見たとき、これは「ガラスの海」だと思いました。

透明なガラスの中に、紺碧の波涛がどこまでも続くガラスの海。

そして「ガラスの海」といえば、たむらしげるさんの同名の作品をただちに思い浮かべます。

(「ガラスの海」より。『スモールプラネット』(青林堂、1985)所収。初出誌は「ガロ」1982年4月号)

透明なガラスの海の上を歩む旅人。

その海面は一見不動に見えますが、よく見るとゆっくりと上下動しており、旅人はその表面をつるはしで割ってイワシを捕えては腹を満たし、巨大な船を見送り、ガラスを突き破って昇った月を眺めます。

★

このガラスの海のモチーフは、その後、たむらさんの中でさらに深化を遂げて、「クジラの跳躍」という作品に生まれ変わります。後者において、ガラスの海は、単に硬質で透明な存在というばかりでなく、「時間の流れ」の隠喩ともなります。

(「クジラの跳躍」より。『水晶狩り』(河出書房新社、1986)所収。初出誌は1985年7月刊「小説新潮臨時増刊/書下ろし大コラム Vol.2 個人的意見」)

こちらの作品にも、ガラスの海を歩む男が登場します。

彼にとって、海上を飛ぶビウオは凍り付いたように静止しており、その描写から、トビウオと男は別の時間の流れを生きていること、そのために海もまたガラスの相貌を帯びていることが示唆されます。

このガラスの海からジャンプするクジラは、何時間もかけてその巨体を海面上に現し、再びゆっくりと没していきます。

(2つの作品にともに登場する巨大客船のイメージ)

一方、ガラスの海をゆく巨大客船の乗客にとって、クジラの跳躍はごく一瞬の出来事に過ぎず、これら2つの世界の住人は、決して交わることがありません。

ある意味哲学的なこの作品を、私はひどく気に入っていて、9年前も話題にしたことがあります。

■平行世界

たむらさん自身にとっても、「クジラの跳躍」はきわめて重要な作品とおぼしく、上記のように1985年にコミック作品として発表された後、1995年にリブロポートから同名の絵本が出版され、さらに1998年には、CGによる23分間のアニメ作品として、劇場公開もされました。(このときは、先行してCG化された「銀河の魚」(1993)および「ファンタスマゴリア」(1995)からセレクトした4編と併映されました)。

(「クジラの跳躍」の映画パンフレット表紙)

(同上より)

★

「この小さなオブジェの向こうには、そうした不思議な世界があり、それは不思議であると同時に、確かにこの世界の真実でもあるのだ…」と、ガラスの立体を眺めながら、ぼんやり思います。

ガラスの海(前編) ― 2025年09月30日 06時31分27秒

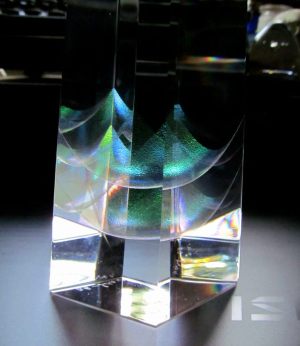

しばらく前から机の上に置かれているガラスのオブジェ、ないしペーパーウェイト。

(高さは約11cm)

その外形は、底面が菱形の四角錐を底面に平行な面で切った「四角錐台」形をしています。ガラスの中に複雑な模様が見えていますが、これがなかなか写真に撮りにくいです。

その色は青から緑、金から虹色へと変化し、その形もガラスの内面に反射して、いろいろ複雑な表情を見せます。

底面には作者のサインが彫られていて、ちょっと読みにくいですが、これはアメリカのガラス工芸作家、Michael O'Keefe 氏の1998年の作品です。氏の作品については以下のページに解説がありました。

■Mostly Glass Gallery: Michael O'Keefe

オキーフ氏の作品は、表面に金属薄膜を蒸着したダイクロイック・ガラス(ダイクロイックとは「二色性」の意)を応用したもので、その変幻する複雑な色合いは、金属薄膜による光の干渉から生じます。

このオブジェはご覧のとおり、なかなか美しいものですが、この品を手にしたのは、単に美しいという以上に、そこに「ガラスの海」を連想したからです。

(この項つづく)

Dr. Parallel ― 2025年09月10日 05時37分12秒

鴨沢祐仁さんに続いて、たむらしげるさんのことを書こうと思います。

たむらさんのこういう↓作品をご存じでしょうか。

「ご存じも何も、ファンタスマゴリアに出てくるお店でしょ」

…たむらファンなら、そう即答されるでしょう。

たしかにこの店は、夢の惑星「ファンタスマゴリア」を描いた、たむらさんの映像作品に登場します。

(書籍版 『ファンタスマゴリア』(架空社、1989)より)

でも、本当にそうでしょうか。

今一度じーっと見ていただくと、どうでしょう?

そう、片方は「Coffee Bar」で、ファンタスマゴリアに登場するのは「Liquor Shop」です。コーヒーとリカーでは大違いなので、これは似て非なるお店です。

でも、このコーヒーバーは別にたむら作品のパチモンではありません。やっぱり、たむらさんの正規作品で、いうなればスピンオフ、あるいはセルフオマージュ。

以前(正確な時期は不明)、ドムドムバーガーが景品として、フープ博士のコーヒーカップを配ったことがあって、上の絵はその外箱に描かれたものなのでした。

★

まあ、そうと知って見れば、ふーん…と、あまり奇異な感じはしないと思いますが、ただ改めて考えると、これはあのファンタスマゴリアの世界にも「平行世界」が存在することを意味しているんじゃないでしょうか(単に商売が傾いて、転業しただけの可能性もありますが、それはないと信じましょう)。

ファンタスマゴリアとは別の時空に、それとよく似ているけれど、微妙に違う町や人物が息づいている…と想像すると、まさに夢のまた夢で、なんだかとても不思議な気がします。

★

このコーヒーカップは最近見つけました。カップとしては比較的小ぶりのものです。

(反対側のデザイン)

これは普通にコーヒーを飲むのに使うか、あるいはペン立てにしてもいいかな…と思案中。もし私に絵心があるなら、青系の色鉛筆を立てるのに使うのが、いちばんいいと思いますが、その案は平行世界に住む「絵心のある私」に任せることにします。

天文小間物…チェコのハットピン ― 2025年09月04日 06時12分51秒

天文古玩趣味といっても、その範囲は広いです。

その中でも、私の個人的な嗜好が強く出ていると思うのは、ピンバッジ等のこまごました品です。私は昔からこまごましたものが好きで、なぜ好きか?と問われても答に窮しますが、たぶん昆虫好きとか、標本好きとかと根っこは一緒でしょう。世界の断片を集めることで、世界を再構成する気分を味わっているのかもしれません。

こういうこまごましたものを表す便利な言葉が日本語にはあります。

すなわち「小間物」。こまかい物だから小間物という、非常にわかりやすいネーミングですね。そして小間物に対する言葉が「荒物」で、昔は日用雑貨を商う店に「小間物屋」と「荒物屋」の区別がありました。

その伝でいうと、ピンバッジとか、おまけカードとか、あるいは幻燈スライドなんかは「天文小間物」で、天球儀や望遠鏡やアストロラーベ、掛図などは「天文荒物」と呼べるかもしれません。(片手に乗るかどうかが、私にとって両者の境目です。)

★

さて、天文小間物のひとつにハットピン(ラペルピン)があります。

今ではあまり区別しませんが、元は文字通り帽子に付けるのがハットピンで、ラペル(上着の襟の胸元に近い部分)に付けるのがラペルピンだそうです。(以下、ハットピンで統一します。)

このハットピンは、1961年、チェコ北部の町フラデツ・クラーロヴェーに建てられた「フラデツ・クラーロヴェー天文台」(チェコ語:Hvězdárna Hradec Králové)に併設されたプラネタリウムの記念グッズです。

(裏面は何も書かれていません)

上で同天文台の完成年を1961年と書きましたが、公式サイト【LINK】によれば、その建設はすでに1947年から始まっており、カールツァイス・イエナ製ZKP-1を機材とする併設のプラネタリムは、1957年に先行オープンしていました。

このハットピンも、全体の雰囲気からすると、1950年代末から1960年代にかけての品だと思います。当時はまだチェコスロバキアの時代。

幅15ミリの小世界は、まさに天文小間物。

左は日・月食と星象図、右はドームを表現しているのかな?と思いますが、黒と白の地に金色が映える、全体に渋いデザインです。

先日の旧ソ連の人工衛星「プロトン4号」のピンバッジとほぼ同じ時代、同じ共産圏の国で生まれた品ですが、両者を見比べると、そこに書かれた文字がそもそも違うことに気づきます。

チェコ語はスラブ語派に属し、ロシア語とは親戚ですが、文字はキリル文字ではなく、ラテン文字。そのことは、宗教的に東方正教会ではなく、ローマ・カトリックの勢力圏内にあったことの間接的反映です。

首都プラハは、かつて神聖ローマ帝国の首都として、繁栄をきわめました。

その後、権勢の中心がウィーンに移るとともに、チェコの人はオーストリアに敵愾心を抱くようになりましたが、文化的には依然オーストリアと近しいものがありましたから、このハットピンの造形感覚にも、そうした歴史がひそかに影響しているのかもしれません。

★

天文小間物もまた世界の断片です。

赤い星の中に ― 2025年08月30日 18時02分35秒

ウィキペディアには「ソビエト連邦の国旗」という項目があって、そこには以下のように書かれています(太字は引用者)。

「金の鎌と槌と金の縁取りを持つ赤い五芒星を表示した赤旗である。赤は社会主義と共産主義の構築へ向かう、ソビエト連邦共産党に指導されたソビエト人民の果敢な闘争を、鎌と槌は労働者階級と農民との絶えざる団結を、赤い五芒星は五大陸における共産主義の最終的勝利を象徴する。」

ソ連の国旗というと、特徴的な鎌とハンマーに目が向きがちですが、その脇にある「金の縁取りを持つ赤い五芒星」こそ、旧ソ連の理念と目標を象徴しており、小なりといえども、なかなか大した意味を背負っているのでした。

その理念は時の流れとともに覇権主義へと変質し、最終的勝利も結局なかったわけですが、とにもかくにも、戦後、アメリカと並ぶ超大国として、東側陣営の盟主の座にあったことは事実ですから、その存在は歴史の中にきちんと定位されなければなりません。

★

さて、今回の主役は画像の隅に置かれた赤い星です。

「Протон-4」、すなわち「Proton-4」をモチーフにしたピンバッジ。

プロトンは1号(1965年)から4号(1968年)まで打ち上げられた大型の人工衛星で、(超)高エネルギー宇宙線を観測することを目的としていました。

シリーズの最後を飾ったプロトン4号は、プロトンシリーズの中でも最重量で、12.5トンの科学観測機器を含む総重量は17トンに達しました(ロシア語版Wikipedia「Протон」の項参照)。

その実際の姿は下のようなもので、ピンバッジの絵とはだいぶ違います。しかし円筒形のずんぐりした胴体、そこから突き出た太陽電池パネル、とんがった頭部のアンテナ…といったあたりに共通するものがあって、いい加減な造形なりに、実物に寄せて描いた努力の跡はうかがえます。

(ツィオルコフスキー記念国立航空宇宙博物館に展示されているプロトンの模型。出典:同上)

プロトンは本格的な宇宙望遠鏡のはしりと言っていいと思いますが、何しろそれだけの重量物を打ち上げる大型ロケット(=プロトンロケット)と、世界をリードする最先端の宇宙物理学的研究が、1960年代のソ連には確かにあったわけです。

胸元を飾った、金のふちどりの赤い星とプロトンの勇姿。

ソ連の少年少女の誇らしい気持ちを、ここは思いやって然るべきだと思います。

ソォダ色の少年世界、ふたたび ― 2025年07月27日 07時58分14秒

平成の初め、1991年から92年にかけて出た、長野まゆみさんの「天球儀文庫」。

「月の輪船」、「夜のプロキオン」、「銀星ロケット」、「ドロップ水塔」から成る四連作です。

長野作品の定番である、二人の少年を主人公にした物語。

本作では、それぞれアビと宵里(しょうり)という名を与えられています。

二人が暮らすのは、波止場沿いの町。

(イラストは鳩山郁子さん)

物語は夏休み明けから始まり、再び夏休みが巡ってきたところで終わります。

例によって、筋というほどのものはなく、二人の会話と心理描写で物語は進みます。

その世界を彩るのは、ルネ文具店のガラスペンであり、スタアクラスタ・ドーナツであり、プロキオンの煙草であり、砂糖を溶かしたソーダ水です。

学校の中庭で開かれる野外映画会、流星群の夜、銀星(ルナ)ロケットの打ち上げ。

鳩と化す少年、地上に迷い込んだ天使、碧眼の理科教師、気のいい伯父さん…

永遠に続くかと思われた、そんな「非日常的日常」も、宵里が遠いラ・パルマ(カナリア諸島)への旅立ちを決意したことで、幕を閉じます。

宵里が去って数週間後、アビが宵里から受け取ったのは、「手紙のない便り」でした。

それは、どこかでまた「はじめて逢おう」と告げるメッセージであり、アビもあえて返事を書きません。その日が来ることを期待して、二人はそれぞれの人生を再び歩み始める…というラストは、なかなか良いと思いました。

★

これはひたすら甘いお菓子のような作品です。

格別深遠な文学でもなく、そこに人生の真実が活写されているわけでもありません。

(いや、真実の断片は、やはりここにも顔を出していると言うべきでしょうか?)

とはいえ―。

お菓子は別に否定されるべきものではありませんし、どちらかといえば、私はお菓子が好きです。

--------------------------------------------------

上の文章は、10年前に書いた記事の一部再掲です。

なぜそんなことをしたかといえば、10年前、私の心の中で別れを告げたアビと宵里が、今年の夏休み、ふたたび私の心の中で出会ったからです。

この澄んだソォダ色のガラス玉。

アメリカの売り手は、これをカナリア諸島の海岸で採取されたシーグラスと記載していました。それを知って、私はすぐカナリア諸島の宵里からの便りだと思いました。

この手紙には、やっぱり文字が書かれていません。

でも光にかざすと、カナリア諸島から見える光景が、青い空と海が、そして水平線上に浮かぶ雲がぼんやりと浮かび上がり、宵里がアビに何を伝えたかった分かるような気がしたのです。つまり「世界はこんなふうにつながっているんだよ」と。

この水色のガラス玉を通して、彼らの目と心が一瞬重なったと思うのは、もちろん一読者の勝手な思い入れに過ぎません。理屈も何も通ってないし、それこそお菓子のように甘ったるい妄想といわれればそのとおりです。それでも夏休みは、私にとってそんな空想をふとしてみたくなる時期なのです。

★

今日も朝から降るような蝉時雨。

パサチョフ博士の夏休み ― 2025年07月26日 09時46分45秒

ジェイ・パサチョフ(Jay Myron Pasachoff 、1943 –2022)という人がいます。

主に太陽と惑星大気の研究で知られた天文学者です。ハーバードで学んだ後、マサチューセッツのウィリアムズ・カレッジに籍を置きながら、サバティカルを利用して各地の大学や天文台で研究生活を送り、また天文教育にも情熱的で、多くの教科書を著した…というのは主にWikipediaの同氏の項目の受け売りですが、そこには彼がルネッサンス期以降の絵画における日食描写の分析といった、いわば「天文美術史」的研究にも手を染めていたことが書かれており、その関心の幅広さを知ることができます。

そのパサチョフ博士の書斎に置かれていたであろう、かわいい品を見つけました。

(台座の長辺は約18cm)

望遠鏡を操作する女性をかたどったオブジェで、その銘板に博士の名前があります。

アメリカで1959年以来続いている「サマー・サイエンス・プログラム(SSP)」という教育プログラムがありますが、その2004年の開講時に、博士がゲスト講師として招かれた際、記念品として博士に贈られたものです。

SSPは、アメリカ内外から集まった優秀な高校生が、5週間の共同生活を送りながら、第一線の研究者をはじめ、大学院生や学部生のサポートを受けつつ、専門的な研究を体験するプログラムです。研究や講義の合間には、各種のレクリエーションも用意されており、ここで共に学んだ仲間とは一生の友情がはぐくまれる…と聞くと、自分もそんな体験がしてみたかったなあと、羨ましい気がします。(プログラムについていく能力があれば、の話ですが。)

★

ときに、この小像のテーマになっている望遠鏡は何だ?ということですが、これはWikipediaの「Summer Science Program」の項に掲載されているのと同じものです。

昔はこの画像がSSPのシンボルであり、ロゴでもあったようですが、現在のSSP Internationalの公式サイトからは消えています。

たぶん…ですが、最近になってプログラムの内容が天文学にとどまらず、生物学や化学分野にまで広がったこと、そして開催地も南カリフォルニアのハイスクールを間借りする形から、全米各地の大学キャンパスを使った大規模なものに変わったことから、SSPのシンボルとして、最早そぐわなくなったからだろうと想像します。

以前のSSPの様子が、「Sky & Telescope」の2001年3月号にリポートされており、この望遠鏡も写真に写り込んでいます。それによれば、この望遠鏡は最初カリフォルニア州オーハイのサッチャー・スクールに置かれ、その後近くのベサントヒル・スクール(旧称ハッピーバレー ・スクール)に移設された、口径7インチのツァイス製アストログラフ(=写真撮影専用望遠鏡)で、ガイド用の屈折望遠鏡を同架しています。SSPの参加者はこれで小惑星を撮影し、位置測定と軌道計算をするのが定番だったようです。

★

アメリカも最近は貧乏くさい話が増えてきましたが、こういう物心伴う豊かさは、多様性を当然のものとして受け入れる度量の広さとともに、失ってほしくないものです。

(ちなみに、望遠鏡の操作者が女子学生として造形されているのは、1969年以来女性に門戸を開放してきたSSPの矜持でもあり、開明さの表明でもあるのでしょう。)

黒い太陽の幻 ― 2025年06月17日 19時19分37秒

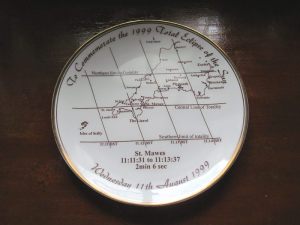

今から27年前、1998年の8月11日。

イギリスの人たちは、92年ぶりに国内で皆既日食が見られるというので、大いに活気づいていました。下はそれを記念する絵皿。

(径20.5cm)

このときの皆既帯は、グレートブリテン島の西南端に位置するコーンウォール地方を通過しました。皆既帯の中心に位置するセント・モーズ村では、11時11分31秒から11時13分37秒まで、2分と6秒の天体ショーが見られることを、絵皿は詳細に告げています。

★

(皿の裏面)

この皿を作ったのは、地元コーンウォールの陶磁器メーカー「Cornish Ceramics」社で、同社の所在するセント・アイヴスの町も皆既帯の中心に近かったので、絵皿づくりにも一層力がこもったことでしょう。(ちなみに、セント・アイヴスは古くから素朴な器が焼かれた土地で、濱田庄司とバーード・リーチが日本式の登り窯を築き、民藝的作品をせっせとこしらえたのもこの町です。)

★

皆既日食はいつだって「ああ!」という嘆声に包まれています。

ひとつは、神秘の黒い太陽と壮麗なコロナに対する「ああ!」

もうひとつは、雲に隠れた太陽を見上げての「ああ!」

このときも、大勢の人がコーンウォールに詰めかけ、BBCも中継のため現地入りしたのに、非情な雲は人々の口から嘆きの「ああ!」を漏らさせるのみでした。コーンウォールの人も、こんな記念のお皿まで作って楽しみにしていたのに、まったく残念なことでした。

★

雲は勝手気ままな気まぐれ者。

しかしその雲を生み出し、動かしているのは他ならぬ太陽ですから、太陽がそれを望んだのだ…と思って、ここは納得するしかないかもしれません。

あれがポラリス ― 2025年06月15日 11時47分54秒

昨日の品からの連想ですが、星石先生の蔵書印と一寸似たものが手元にあります。

(全長78mm。私の手と比べたら、ちょうど中指の長さと同じでした)

まあ、見た目はご覧のとおり全然似てないんですが、似ているのはその機能です。

このデコラティブな金属細工の先が、やっぱり印章になっているのでした。

これは書状を蝋封するためのシーリングスタンプで、たぶん19世紀の品でしょう。

スタンプのヘッドはオニキス(縞めのう)を陰刻したものですが、ここまで寄っても図柄が分かりにくいので、購入時の商品写真をお借りします。

(コントラスト調整+左右反転画像)

星を指し示す手と「Bear」の文字が、約1cm四方の石面にきっちり彫り込まれています。

何となく謎めいた図柄で、その意味するところは想像のほかありませんが、その文字はたぶん持ち主が「Bear」家の一員であることを示すものでしょう(Bear という姓は特に稀姓ではありません)。

そしてその名前から「天空の熊」、すなわちおおぐま座・こぐま座(英名は Great Bear と Little Bear)を連想し、それを北極星を指し示す手として表現したんじゃないでしょうか。そこからさらに、“我らBear一族は、常に志操の極北を示す指針たらん”…とまで説教臭い意味をこめたかどうかは分かりませんが、でもヴィクトリア朝の人だったら、それぐらいのことは考えたかもしれません。

★

大ぐまのあしを きたに

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

上の想像の当否は不明ですが、賢治の「星めぐりの歌」を聞きながら眺めれば、ここにも天文古玩的情趣が流れるのを感じるし、そしてこの品もまた星と石の取り合わせであることを、天上の星石先生に報告したくなるのです。

星石先生の書斎へ ― 2025年06月14日 09時28分36秒

宋星石(1867-1923)にほれ込んだ結果として(ほれ込んだのはその作品というよりも名前ですが)、その後さらに星石の蔵書印を手にしました。

(持ち手を除く高さは52mm)

この小さな「岡持ち」のような木箱に入っているのがそれです。

蓋には 「山陽翁遺愛 印材」 の墨書があって、

けんどん式の蓋を開けると…

蓋の裏にも墨で箱書きがあります。

「壬寅春日贈呈 星石公以為好 頼潔(印)」

併せ読むと、この印は江戸時代の学者・文人である頼山陽(らい・さんよう、1781-1832)が大事にしていた印材を使ったもので、印材の贈り主は山陽の孫にあたる頼潔(らい・きよし、1860-1929)、贈ったのは壬寅の年、すなわち明治35年(1902)の春です。二人はほぼ同時代を生きた人で、生年は頼潔のほうが星石より7歳年上。「星石公以為好」とありますから、贈られた星石も大いに喜んだのでしょう。

もみ紙に包まれたその印は…

こうした不思議な形状のものです。

私は最初「印材」とあるので、「石印材」を想像したのですが、実際には印面も含め総体が金属製(古銅)です。雰囲気的には、骨董界隈でいう「糸印(いといん)」【LINK】に似ています。

あるいはこれはまさに糸印そのものであり、元の印面を磨りつぶして「印材」として山陽が手元に置いていたのかもしれません。

よく見ると印面の側面にも銘が彫ってあり、そこには

「山陽翁遺愛 星石先生得之蔵(1字不明)刻 時甲辰夏日」

とあります。これによれば、印が彫られたのは、甲辰=明治37年(1904)の夏、すなわち印材を贈られてから2年後に、星石はそこに刻を施したことになります(ここで星石が自ら「星石先生」と称するのは奇異な感じもしますが、「先生」には師匠や偉い人の意味のほか、「自ら号に連ねて用いる語」という用法があって(大修館『新漢和辞典』)、ここもおそらくそれでしょう)。

印に彫られた文字は「藏之名山」(之を名山に蔵す)。

司馬遷の『史記』冒頭の「太史公自序」(太史公とは司馬遷のこと)にある「藏之名山 副在京師 俟後世聖人君子」に由来する文句です、明治書院のサイト【LINK】によれば、「この書の正本は帝王の書府に収めて亡失に備え、副本は京師に留めおいて、後世の聖人君子の高覧を俟ちたいと思う」という意味だそうです。

今日の記事の冒頭、この品を「蔵書印」と呼びましたが、それは売り主の古書店主の言い方にならったもので、本当に蔵書印かどうかは分かりません。自作に捺す普通の引首印や落款印だったかもしれないんですが、印文の意味を考えると、まあ蔵書印とするのが妥当だろう…と推測されるわけです。

★

この品を見ていて思い出すシーンがあります。

漱石の「草枕」(1906)で、主人公の画家が、逗留中の宿の隠居から茶を振る舞われる場面です。その場にいるのは、他に近所の禅寺の和尚と、隠居の甥にあたる20代半ばの若者、久一(きゅういち)の4人。

隠居は正統派の煎茶をたしなむらしく、上等の玉露を染付碗にごく少量注いで出し、その後は隠居と和尚の骨董談義がにぎやかに続きます。床の間には荻生徂徠の書、古銅の花器には大ぶりの木蓮、そして目玉は隠居が秘蔵する頼山陽遺愛の硯です。この「山陽遺愛」という点で、手元の品と連想がつながるのですが、ともあれ江戸の文人趣味が、明治の後半、日露戦争のころまでは、十分リアリティをもって人々に共有されていたことが分かるシーンです。

とはいえ、それもある一定の世代までです。

若者代表の久一は、隠居から「久一に、そんなものが解るかい」と聞かれて、「分りゃしません」とにべもなく言い放ち、日露戦争で出征が決まった彼を一同が見送る中、久一の死を暗示する描写で物語は終わります。

時代は容赦なくずんずん進み、日本も急速に重工業化し、頼山陽の時代は遠くに霞みつつありました。手元の印材に星石が熱心に印刀をふるったのも、ちょうど同時期です。

宋星石は夏目漱石と同い年になりますが(慶応3年=1867生まれ)、南画やら文人趣味というのも、彼らの世代をもって終焉を迎えたんじゃないかなあ…というのが、個人的想像です。

(星石と漱石)

もちろん今でも煎茶をたしなむ人や、文人趣味を標榜する人はいますけれど、その精神はともかく、肌感覚において往時とはずいぶん違ったものになっているはずです。ネット情報を切り貼りして、何となく文人を気取っている私にしても又然り。

寂しい気はしますが、それこそが抗い難い時代の変遷というものでしょう。

最近のコメント