人体模型の面相学 ― 2011年08月19日 17時46分41秒

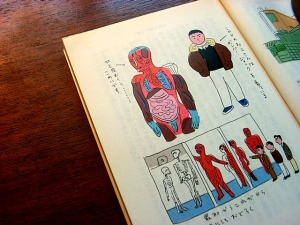

(新潮文庫版・『日出る国の工場』 より)

夏休みが終わる前に、これだけはぜひ書いておきたい。

それは人体模型の話です。

話題が天文からも、鉱物Barの風情からも遠ざかっていくようで、ちょっと気がひけますが、今しばらくは夏休みの理科室気分を味わうことにしましょう。

★

かつてこのブログにいただいたコメントに、「人体模型の少年の顔は、どこか東京神宮館の高島暦に出てくるイラストみたいな、ちょっと昭和八年ふうの、どこかおどろしいような、周波数のずれたような味わい」という一節がありました。

私もこれを読んで、我が意を得たり!とハタと膝を打ちました。

蛭子能収のサラリーマン漫画の主人公のように、無個性なんだけれども、妙にじめっとした不気味さを漂わせている面貌に、人体模型の魅力の一端はあると、その時は考えていたのです。

しかし、その後人体模型との関わりが長くなるにつれて、これは事実の半面に過ぎないことが徐々に見えてきました。どういうことかというと、現代のモデルやアイドルの顔のように、人体模型もマスマーケットに受け入れられる顔立ちを追求し、試行錯誤を繰り返した結果、互いによく似た顔立ちを獲得するに至ったのであって、実は歴史をさかのぼると、かつては驚くほど多様な容貌の人体模型が作られ、しかもいずれも愛すべき連中であることがわかってきたのです。

★

作家の村上春樹さんに、『日出る国の工場』という単行本があります。

1987年、『ノルウェイの森』が出る直前に出たもので、イラストレーターの安西水丸さんと組んで、日本各地の特徴ある工場 ―といっても「結婚工場」と称して玉姫殿を取り上げたりしていますが― を紹介したルポルタージュ作品です。

その中で、人体模型を製造する京都科学標本(株)も取り上げられていて、昭和末期の同社の様子がよく分かります。上の問題を考える出発点として、このルポから少し引用をさせていただきます。

★

村上氏は人体模型が好きだ、少なくとも嫌いではない、と公言しています。

「さて全国数百万…そんなにはいないか…数十万の人体標本ファンの皆さん、いよいよ人体標本工場の登場です。正直言って、僕もこういうのが決して嫌いな方ではない。好きな女の子の十二指腸をティッシュペーパーにくるんで持ち歩きたいというような倒錯した趣味はもちろん持ちあわせてはないけれど、それでも前出の友人と同様、少年時代にはあの理科室にずらりと並んだ骸骨や分解できる人体標本やホルマリン漬けのわけのわからない白っぽい動物たちに妙に心をひかれ、食い入るようにそれを眺めたものである。」

村上氏は昭和24年(1949)の生まれなので、昭和30年代の理科室大躍進期の恩恵を受けた一人だと言えます。

子供たちは理科室の標本を通じて、<生と死>と向き合い、<自己>という存在を相対化することを学ぶのだ…と村上氏は説きます。自分たちが、大作家の誕生になにがしか影響を及ぼしたと知れば、理科室の標本や人体模型も、さぞ鼻が高いことでしょう。

さて、話を元に戻して、人体模型の顔について。

(話が長くなりそうなので、ここで記事を割ります。)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。