蟹と月と琴(中編) ― 2024年09月08日 13時29分00秒

蟹と月と琴の三題噺の続き。

★

「月と琴」だけなら、昔から風雅な取り合わせとして、その典拠には事欠きません。

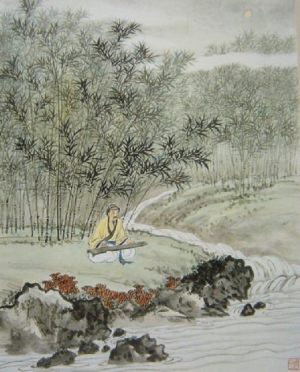

たとえば、唐の詩人・王維の古来有名な五言絶句「竹里館」。

獨坐幽篁裏 独り坐す 幽篁の裏(うち)

彈琴復長嘯 琴を弾じて復た長嘯す

深林人不知 深林 人知らず

明月來相照 明月 来りて相照らす

彈琴復長嘯 琴を弾じて復た長嘯す

深林人不知 深林 人知らず

明月來相照 明月 来りて相照らす

日本の古典だと、『源氏物語』「横笛」巻で、源氏の嫡男・夕霧が「月さし出でて曇りなき空」の下、女二宮(落葉の宮)の邸を訪問し、琵琶と琴で「想夫恋(そうぶれん)」の曲を合奏するシーンだとか、『平家物語』巻六で、嵯峨に隠れ住む高倉帝の寵姫・小督局(こごうのつぼね)を、源仲国が「明月に鞭をあげ」て訪ね、これまた「想夫恋」を琴と笛で合奏するシーン。後者は能「小督」の題材ともなり、広く人口に膾炙しました。

(作者不明の小督仲国図。以前、オークションで売られていた商品写真を寸借)

★

問題は「琴と蟹」で、蟹が出てくると途端にわけが分からなくなります。

なぜここで蟹なのか?

前回の記事の末尾に掲げた、「特別展 日・月・星(ひ・つき・ほし)―天文への祈りと武将のよそおい」の図録に書かれた解説文を再掲します。

「満月のもと、琴と蟹を蒔絵で表す。主題の意味ははっきりしないが、万葉集に、葦蟹(あしがに)を大君が召すのは琴弾きとしてか、と詠んだ歌がある。あるいはまた琴弾浜を表すとも考えられる。」

★

話の順序として、まず「琴弾浜」由来説から先に検討しておきます。

琴弾浜(琴引浜)は京都府の日本海側、現在の京丹後市にある観光名所で、摩擦係数の大きな石英砂を主体とする浜であるため、ここを歩くとキュッキュッと音がすることから、その名を得たそうです(いわゆる「鳴き砂」)。

(ウィキペディアより)

で、ここが古来歌枕として名高く、万葉歌人がここで蟹と月を詠み込んだ歌を作っていたりすれば、すぐに問題は解決するのですが、もちろんそんな都合のいい話はありません。

そもそも、琴引浜の名が文献に登場するのは、江戸時代もだいぶ経ってからのことで、そうなると例の硯箱の方が地名より古いことになり、話の辻褄が合いません。どうもこの説は成り立ちがたいようです。

(長くなるので、ここでいったん記事を割ります。この項つづく)

蟹と月と琴(後編) ― 2024年09月08日 13時35分09秒

(今日は2連投です)

もう一つの万葉集云々ですが、これは『万葉集』巻十六に収められた「乞食者(ほかひひと)が詠(うた)ふ歌二首」のうちの一首を指します。

新潮日本古典集成(青木生子他校注)の注釈によれば、「乞食者(ほかひひと)」とは、いわゆる路傍で物乞いする人ではなく、「家々の門口を廻って寿歌(ほぎうた)などを歌って祝い、施しを受けた門付け芸人」とあります。

万葉集は、その寿歌を2首採録していて、1首目は鹿の歌、2首目が蟹の歌です。

いずれも捕らえられた鹿と蟹が、やがて我が身が大君のお役に立つであろうと、彼ら自身が述べる体裁になっています。まあ、鹿や蟹にとっては災難ですが、人間側から見れば、豊猟や豊漁を予祝する歌といったところでしょうか。

煩をいとわず、蟹の歌を全文掲げれば以下の通りです(新潮日本古典集成による。太字・改行は引用者)。

おしてるや 難波の小江(をえ)に

廬(いほ)作り 隠(なま)りて居る

葦蟹(あしがに)を 大君召すと

何せむに 我を召すらめや

明(あきら)けく 我が知ることを

歌人(うたびと)と 我を召すらめや

笛吹きと 我を召すらめや

琴弾きと 我を召すらめや

かもかくも 命(みこと)受けむと

今日今日(けふけふ)と 飛鳥に至り

置くとも 置勿(おくな)に至り

つかねども 都久野(つくの)に至り

東(ひむがし)の 中の御門(みかど)ゆ

参入(まゐ)り来て 命(みこと)受くれば

馬にこそ ふもだしかくもの

牛にこそ 鼻縄(はななは)はくれ

あしひきの この片山(かたやま)の もむ楡を

五百枝(いほえ)剥き垂れ

天照るや 日の異(け)に干し

さひづるや 韓臼(からうす)に搗き

庭に立つ 手臼(てうす)に搗き

おしてるや 難波の小江の 初垂(はつたり)を からく垂れ来て

陶人(すゑひと)の 作れる瓶(かめ)を

今日行きて 明日取り持ち来(き)

我が目らに 塩塗りたまひ

腊(きた)ひはやすも 腊(きた)ひはやすも

廬(いほ)作り 隠(なま)りて居る

葦蟹(あしがに)を 大君召すと

何せむに 我を召すらめや

明(あきら)けく 我が知ることを

歌人(うたびと)と 我を召すらめや

笛吹きと 我を召すらめや

琴弾きと 我を召すらめや

かもかくも 命(みこと)受けむと

今日今日(けふけふ)と 飛鳥に至り

置くとも 置勿(おくな)に至り

つかねども 都久野(つくの)に至り

東(ひむがし)の 中の御門(みかど)ゆ

参入(まゐ)り来て 命(みこと)受くれば

馬にこそ ふもだしかくもの

牛にこそ 鼻縄(はななは)はくれ

あしひきの この片山(かたやま)の もむ楡を

五百枝(いほえ)剥き垂れ

天照るや 日の異(け)に干し

さひづるや 韓臼(からうす)に搗き

庭に立つ 手臼(てうす)に搗き

おしてるや 難波の小江の 初垂(はつたり)を からく垂れ来て

陶人(すゑひと)の 作れる瓶(かめ)を

今日行きて 明日取り持ち来(き)

我が目らに 塩塗りたまひ

腊(きた)ひはやすも 腊(きた)ひはやすも

以下、同じく現代語訳。

難波入江の葦原に廬りを作って、潜んでいるこの葦蟹めなのに、大君がお召しとのこと、どうして私などお召しなのか、私にははっきりわかっていることなんだけど、歌人にとお召しになるものか、笛吹にとお召しになるものか、琴弾きにとお召しになるものか、でもまあ、お召しは受けましょうと、今日か明日かの飛鳥に着き、置いても置勿(おくな)に辿り着き、杖も突かぬに都久野(つくの)に着き。さて東の中の御門から参上して仰せを承ると、馬にならほだしを懸けて当りまえ、牛になら鼻緒をつけて当りまえ、なのに蟹の私を紐で縛りつけてから、傍(そば)の端山(はやま)の楡の皮を五百枚も剥いで吊し、お天道様でこってり干し上げ、韓臼で荒搗きし、手臼で搗き上げ、故郷(ふるさと)難波江の塩の初垂り、その辛い辛いやつを溜めて来て、陶(すえ)の人が焼いた瓶を今日一走りして明日には持ち帰り、そいつに入れた塩を私の目にまで塗りつけて、乾物にし上げて舌鼓なさるよ、乾物にし上げて舌鼓なさるよ。

この歌に関連して、国文学者の吉田修作氏は、

「三八八六番歌には「琴弾き」の前に「歌人」「笛吹き」とあり、それらの歌舞音曲の担い手として「吾を召すらめや」という文脈の中に位置付けられている。これらに対し、代匠記〔※引用者注:江戸時代の国学者・契沖による『万葉集』の注釈書、『万葉代匠記』のこと〕は蟹が白い沫を吹く動作や「手ノ数モ多ク爪アリテ琴ヲモ引ツベク見ユル故ナリ」との解答を与えている。蟹の動作を擬人化、戯画化したということだが〔…〕」

と述べられています(吉田修作『古代文学表現論―古事記・日本書紀を中心にして』(おうふう、 2013)、25頁)。

★

結局、万葉集の蟹は琴を弾くこともなく、干物にして食べられて終わりで、あんまり風流な結末ではないんですが、蟹と琴の関係を古典に求めると、確かにこういう細い糸があります。

しかし、この糸はいかにも細く、頼りなげです。

そしてあまり風雅・富貴な歌ともいえません。

それにこれだけだと、蟹と琴はいいとしても、月の存在が宙に浮いてしまいます。

ここまで追ってきても、依然この硯箱の謎は深いです。

★

うーむ…と腕組みしながら、しばし考えました。

ひょっとしたら、この硯箱は万人向けの、いわば普遍的な風雅や吉祥をテーマにしたものではなく、注文主(最初の持ち主)の属人的な記念品として制作されたのではあるまいか?

なんだか最後の最後で、ちゃぶ台返しのような結論になりますが、そうでも考えないと、この硯箱が存在する意味が分かりません。

(画像再掲)

たとえば、これは可児氏ゆかりの女性が、亡夫追善のため「想夫恋」を下敷きに作らせた硯箱であり、蟹は仏を象徴する「真如の月」を拝んでいるのだ…といったようなストーリーです。まあ出まかせでよければ、ほかにいくらでもストーリーは作れますけれど、そうなると、この絵柄の意味は注文主だけに分かる「暗号」であり、その謎は永遠に解けないことになります。

(関ケ原合戦図屏風に描かれた戦国武将・可児吉長(才蔵))

ここまで頑張ってきて残念ですが、今のところはこれが限界のようです。

(不全感を残しつつ、この項いったん終わり)

蟹と月と琴(補遺) ― 2024年09月08日 19時11分18秒

記事を書き上げた後で、脳内の歯車がカチッと回った気がします。

強力な鋏と固い甲羅を持つ蟹は、尚武のシンボルとして武家で好まれたデザインであり、武具や調度にも取り入れられた…というのが、ここでは重要なヒントかもしれません。

私はこれまで、この画題を「風雅」「吉祥」に引き付けて解釈しようと努めたことから、蟹の位置づけに苦しめられましたが、それ以外の要素もここにはあると考えると、また別の解釈が可能かもしません(それが何かはまだはっきりしませんが…)。

(『平安紋鑑』より蟹紋各種)

ちなみに蟹を紋所にする家もいくつかあって、可児氏も確かにその一つとのこと。

最近のコメント