雑誌『シリウス』のこと(2) ― 2025年10月10日 14時31分44秒

ルドルフ・ファルプ(Rudolf falb、1838-1903)が1868年に創始した一般向け天文雑誌、『シリウス(Sirius. Zeitschrift für populäre Astronomie)』。同誌の書誌はWikimrdia Commonsの当該項【LINK】に載っており、それによれば終刊は1926年だそうです。時代の嗜好に合ったのか、とにもかくにも半世紀以上続いたのは立派です。

ただしファルプが編者だったのは 創刊から1878年までの10年間で、以後は、Hermann Joseph Klein(1879~1914)、Hans-Hermann Kritzinger (1915~1926)が、編集を引き継いだとあります。したがって、手元の4冊のうち1902年の号だけは、別人であるヘルマン・クラインの手になるものです。

1902年になると、図版も網点による写真版になったりして、科学雑誌としては進化かもしれませんが、味わいという点では石版刷りによる初期の号に軍配が上がります。(まあ、当時の人は別に「味」を求めて石版を採用していたわけではなく、それがいちばんマスプロダクトな手段だったからだと思いますが。)

(火星かな?と思いましたが、1863年6月1日の皆既月食の図でした)

この何ともいえない色合い。

地球の影に入った「赤い月」は、恰好の天体ショーであり、雑誌の見せ場でもありました、

(1877年2月27日の月食3態。月の動きに連れて刻々と変わるその表情)

★

1870年代は、イギリスの場合だと、トーマス・ウィリアム・ウェッブ(1807—1885)による天体観測ガイドの古典『普通の望遠鏡向けの天体』(1859)が出た後で、天文趣味が面的広がりを見せつつあった時期です。アマチュア向けの天体望遠鏡市場も徐々に形を整えつつありました。たぶんドイツでも事情は同じでしょう。

『シリウス』にも、いわゆる「趣味の天体観測」的な記事が登場します。

(さそり座の二重星たち)

(時代を隔てたほぼ同じ月齢の月。左:1865年、ラザフォードが撮影した月、右:1644年、ヘヴェリウスによるスケッチ)

(巨大クレーター「プラトン」を囲む環状山脈の偉観)

(1876年の木星表面の変化。モスクワ大学のブレディキンのスケッチに基づく図)

もちろん小口径望遠鏡では、月にしろ、木星にしろ、かほどにスペクタキュラーな光景が見られたわけではないでしょうが、それでもイマジネーション豊かなアマチュアたちの目には、それがありありと見えたはずです。

そして仮に望遠鏡を持たなくても、美しい星空は常に頭上にあり、星への憧れを誘っていたのです。

(北極星を中心とした北天星図)

(同上部分。よく見ると、星がところどころ金で刷られた美しい仕上がり)

★

「雑誌『シリウス』のこと」と銘打って、(1)(2)と書き継いできましたが、とりあえず19世紀の星ごころの断片は伝わったと思うので、ちょっと尻切れトンボですが、連載は(2)で終わりです。

(この項おわり)

あれがポラリス ― 2025年06月15日 11時47分54秒

昨日の品からの連想ですが、星石先生の蔵書印と一寸似たものが手元にあります。

(全長78mm。私の手と比べたら、ちょうど中指の長さと同じでした)

まあ、見た目はご覧のとおり全然似てないんですが、似ているのはその機能です。

このデコラティブな金属細工の先が、やっぱり印章になっているのでした。

これは書状を蝋封するためのシーリングスタンプで、たぶん19世紀の品でしょう。

スタンプのヘッドはオニキス(縞めのう)を陰刻したものですが、ここまで寄っても図柄が分かりにくいので、購入時の商品写真をお借りします。

(コントラスト調整+左右反転画像)

星を指し示す手と「Bear」の文字が、約1cm四方の石面にきっちり彫り込まれています。

何となく謎めいた図柄で、その意味するところは想像のほかありませんが、その文字はたぶん持ち主が「Bear」家の一員であることを示すものでしょう(Bear という姓は特に稀姓ではありません)。

そしてその名前から「天空の熊」、すなわちおおぐま座・こぐま座(英名は Great Bear と Little Bear)を連想し、それを北極星を指し示す手として表現したんじゃないでしょうか。そこからさらに、“我らBear一族は、常に志操の極北を示す指針たらん”…とまで説教臭い意味をこめたかどうかは分かりませんが、でもヴィクトリア朝の人だったら、それぐらいのことは考えたかもしれません。

★

大ぐまのあしを きたに

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

上の想像の当否は不明ですが、賢治の「星めぐりの歌」を聞きながら眺めれば、ここにも天文古玩的情趣が流れるのを感じるし、そしてこの品もまた星と石の取り合わせであることを、天上の星石先生に報告したくなるのです。

朝顔と彦星 ― 2024年10月20日 09時26分20秒

ちょっと箸休めです。

今朝、露地に朝顔が咲いていました。

特に植えた記憶はないのですが、野生化して毎年実生で勝手に生えてきます。

さらにその隣には桔梗も一輪咲いていました。

こちらは2年前に植えたものが、うまく根付きました。

朝顔はその種子が下剤になるというので、平安時代に薬用植物として渡来し、以後「あさがお」といえば、このヒルガオ科の可憐な花を指すようになりましたが、それ以前、万葉集に出てくる「あさがお」は、今の桔梗ないし槿(むくげ)を指すと、ものの本には書かれています。

こうして新旧の「あさがお」が並んで咲いているのは、興の深いことと思いました。

★

ときに朝顔は上のような次第で、最初は「あさがお」と呼ばれず、漢名で「牽牛」と呼ばれたと聞きます(薬品名としては、「牽牛の種」の意味で「牽牛子(けんごし)」)。

この名は七夕の牽牛(彦星)と関係があるのかないのか?

今のように温暖化する前は、朝顔はたしかに旧暦の七夕の時期(おおむね8月頃)に咲いたので、そこに結びつきを感じるのは自然なことで、実際「そういう説もある」みたいなふわっとした記述もネット上では散見されます。

まあ無責任な伝聞や噂話の類はとりあえず脇に置いて、ちゃんと典拠を示して解説されているページがあったので、ようやく合点がいきました。

■ほーほの落穂ひろい:アサガオの別名

著者hoch氏によれば、平安時代の『倭名類聚抄』にその記述があり、もとの漢文を読み下すと「陶隠居本草に牽牛子と云う。此田舎に出て凡人之を取る。牛を牽いて薬に易(か)う。故に以って之を名づく」とあり、ここに出てくる「陶隠居本草」とは、中国六朝時代の陶弘景(456-536)が著した『本草集注』〔神農本草経集注/集注本草〕である由。

つまり、中国の古い医書ないし本草書に、名前の由来とともに出てくるのが大元で、朝顔が貴重だった時代、牛を引っ張って行って、それと換えるほど高価だったから…というのが、その由来のようです。

結局、ともに「牛を牽(ひ)く」という共通点はあるものの、七夕の牽牛と植物の牽牛の間に直接の関係はない…というのが話の結論です。

(他人のふんどしばかりでもいけませんので、江戸時代に編まれた貝原益軒の『大和本草』からも該当箇所を挙げておきます。ただし、ここに牽牛の由来はありませんでした。出典:中村学園大学・貝原益軒アーカイブ)

★

なお、hoch氏の考証は、“「けんごし」は元々「牽牛子」ではなく「牽午子」ではなかったろうか?”という仮説を追及されるためのものでしたが、牛黄(ごおう)、牛頭天王(ごずてんのう)等、牛を「ご」と読む例はあるので、「牽牛子」もそれと同類かもしれません。

でも、ここでさらに「うし(牛)」と「うま(午)」は、なんで漢字がそっくりなんだろう?という疑問が湧きます。字書によれば、「牛」は角を生やしたウシの頭部を、「午」は「杵」の元字で、本来「きね」の形を表す、いずれも象形文字だそうです。

十二支は本来動物とは無関係に生まれた概念で、そこに牛やら馬やら鼠やらを当てはめたのはかなり時代が下ってからのことなので、「牛(うし)」と「午(うま)」が似ているのも、これまた偶然といえば偶然です。

星のかさね色目(後編) ― 2024年04月09日 05時37分41秒

夜空を彩る星のかさね色目の続きです。

キャプションには、「7 Étoile double du Navire(船の二重星)」とあって、「?」と思いますが、「Navire」とは、今は廃された「Navire Argo(アルゴ船座)」のこと。現在のりゅうこつ座、とも座、ほ座の3つの星座を合わせた巨大な星座です。その二重星といえば、まず「りゅうこつ座イプシロン星」に指を屈さねばなりませんが、正しい答は未詳。

色目としては「紅菊(くれないぎく)」が好いですね。

ギユマンの図とはだいぶ違いますが、現実の「りゅうこつ座イプシロン星」はこんな配色です。

「8 エリダヌス座32番星」。

図版の印刷がかすれているのか、このままでいいのか、判然としない図ですが、

色目を当てるなら「柳」でしょうか。

「9 カシオペヤ座シグマ星」。

すっきりとした寒色の取り合わせなので、「夏萩」を選んでみました。

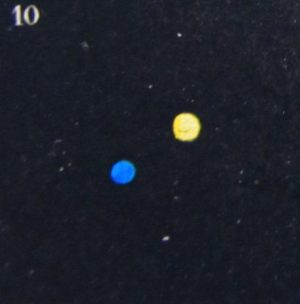

「10 はくちょう座ベータ星」。言わずと知れたアルビレオです。

あまりしっくりきませんが、とりあえず「移菊(うつろいぎく)」を当てておきます。

主星と伴星の関係を考えると、これは表地と裏地を入れ替えた方がいいのですが、残念ながら、そういう色目が見つかりませんでした。

天上の宝石にたとえられるアルビレオ。今だと「ウクライナカラー」が真っ先に連想されるかもしれません。

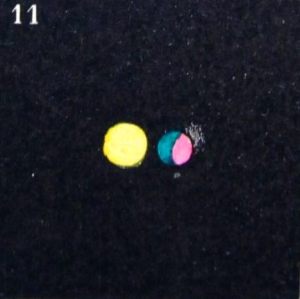

「11 しし座ガンマ星」、固有名はアルギエバ。なんだか妙ちきりんな図ですが、これはいったいどういう状態を表現してるんですかね?

望遠鏡で覗くとこんな感じで、何も妙なことはないんですが…。

この奇妙な図とぴったり同じものはありませんが、このトリコロールに注目して「比金襖(ひごんあお)」を挙げておきます。これは表地と裏地に中倍(なかべ)を加えた3色のかさね色目です。

袷(あわせ)を仕立てるとき、裏地を表地よりちょっと大きくして、表地のふちを覆うように折り返して縫い合わせると、裏地が表地のへり(袖口や裾)を彩ることになりますが、中倍とは、表地と裏地の間に、さらにもう1色加えた布地のことをいいます。

「12 ヘルクレス座アルファ星」。

とりあえず「青朽葉(あおくちば)」とします。緑にもう少し青みがあるとなお良かった。

とはいえ、写真でも伴星の青はそれほど感じません。

最後は「13 ペルセウス座イータ星」です。

赤と青で「薔薇(そうび)」。

★

こうして星のかさね色目は、「桜」で始まり「薔薇」で終わりました。

改めて見返すと、かさね色目の名称はすべて植物にちなむものばかりです。

衣服の染料や、繊維そのものが植物由来だから…ということもあるかもしれませんが、日本にだって鉱物顔料の伝統はあるし、美しい色合いを表現するのに、瑠璃やら辰砂やら碧玉やらを登場させない法はないと思うんですが、まあこの辺が日本らしい感覚なのでしょう。

天上には豊かな山野があり、あまたの花が咲き誇るかと思えば、若葉が芽吹き、濃い樹陰をつくり、やがて紅葉して朽葉となり、静かな冬木立の季節を迎える…。星を眺めながらそんな想像をするのも、王朝人にインスパイアされた風雅な天文趣味のありようだという気がします。

星のかさね色目(中編) ― 2024年04月08日 05時42分31秒

さて、ギユマンの『Le Ciel』掲載の二重星を順次ながめていきます。以下、かさね色目については、長崎氏の前掲書からお借りします。またWikipedia(英語版、日本語版)に写真が掲載されている二重星は、その画像も載せておきます(アトリビュートが必要なものを除き、撮影者名は省略)。

まずは「2 ペガスス座カッパ星」です。

これはもう「桜」で決まりでしょう。

お次は「3 はくちょう座61番星」。

これは「黄朽葉(きくちば)」がピッタリです。

「かさね色目」には、こんな風にあえて同色を取り合わせたものもあります。

写真に写った61番星を見ても、この色目はかなりリアルであることが分かります。

次いで青い双子星、「4 へび座デルタ星」。

この鮮やかな青は、日本の伝統色にない色調で、強いて挙げると、この「朝顔」がわりと近い感じです。これも縹(はなだ)の同色のかさねです。

「5 アンドロメダ座ガンマ星」、固有名はアルマク。ここではオレンジの主星とグリーンの小二重星の「三重連星」として描かれていますが、グリーンの方は実際には三重星で、全体として「四重連星」を構成している由。

これもうまい色目が見つかりませんが、この「黄柳(きやなぎ)」なんかはどうでしょう。

(撮影:NVN271)

望遠鏡ごしに眺めると、はくちょう座のアルビレオばりの美しい多重星です。

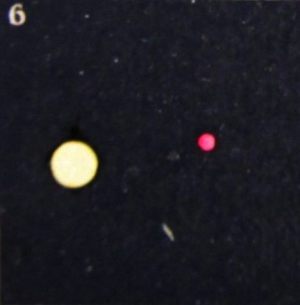

「6 カシオペヤ座イータ星」。

これは「裏山吹(うらやまぶき)」がよさそうです。

最初は下の「莟菊(つぼみぎく)」を当てたんですが、目立つ主星を表地に、差し色となる伴星を裏地に当てた方がいいいと思い直して、改めて「裏山吹」としました。

ちなみに、「かさね色目」という言葉は、装束の表地と裏地の色の配合をいう場合と、重ね着した装束が生む襟元や袖口の美麗な色彩配列をいう場合があって、引用書の著者・長崎盛輝氏は、前者を「重色目」、後者を「襲色目」と書き分けています。拙記事で採り上げているのは、もっぱら前者の意味ですが、二重星に対して「重色目」の用字はまさにぴったり。

(この項つづく。次回完結)

星のかさね色目(前編) ― 2024年04月07日 06時46分38秒

ふと思いついて、1877年に出たギユマンの『Le Ciel』(第5版)を開いてみます。

その<図版41>には、美しくも愛らしい二重星(多重星)が描かれています。

図版タイトルの「étoiles colorées」は、英語でいう「colored stars」のことで、鮮やかな色味を帯びた恒星を指します。まあ、どんな星でも何らかの色はあるので、ことさら「colored」と呼ぶ必要もないわけですが、眼視とモノクロ写真の時代には、白く輝く星々の中にあって色味の強い星はやっぱり目立つので、こう呼ばれたのでしょう。いずれにしても、これは古風な言い回しで、現在日本語の定訳もないと思いますが、強いて訳せば「有色星」でしょう。

★

最近のマイブームに合わせて、二重星の色彩のコントラストを、平安装束の「かさね色目」に当てはめてみてはどうか?と思いつきました。というよりも、「かさね色目」の本を読んでいて、二重星のことを思い出したというのが正確ですが、いずれにしても、これは我ながら風雅な試みと自画自賛。

ギユマンの図版は、望遠鏡ごしに見る現実の二重星の色とはずいぶん違う気がしますが、ここではあくまでも図版を基準に、下の本と対照してみます。

(長崎盛輝・著『新版かさねの色目―平安の配彩美』、青幻社、2006)

(この項つづく)

赤い巨人との対話 ― 2023年10月29日 12時28分38秒

閑中自ずから忙あり―。

いろいろゴタゴタして、ブログも放置状態でした。でも、昨日とても嬉しいお便りをいただいたので、これはぜひ文字にせねばなりません。内容は本格的な天文学に関するもので、お便りの主は変光星観測家の大金要次郎氏です。

★

今、冬の巨人オリオンは、午後10時頃に東の大地からゆっくりと姿を現します。そして高々と南中するのは午前3時頃。これから寒さが募るにつれ、オリオンは徐々に「早起き」になり、見頃を迎えます。

オリオン座の特徴的なフォルムの左上――星座絵だとオリオンはこちら向きの姿に描かれるので、その右肩に赤く輝くのが超巨星ベテルギウスです。これは宇宙全体を見渡しても堂々たる巨人で、仮にベテルギウスを太陽の位置にもってくると、木星軌道まですっぽり飲み込まれてしまうと聞きます。

星の一生の終末期にある、この老いた巨人は、明るさが変化する変光星としても知られます。ウィキペディアの「ベテルギウスの項」に掲載された写真↓を見ると、なるほど確かにずいぶん変るものです。

(左は0.5等級で輝く通常運転のベテルギウス(2012年2月22日撮影)。右は2019~2020年にかけて1.6等級まで大きく減光した際の姿(2020年2月21日撮影)。H.Raab氏による同一撮影条件の比較像)

ベテルギウスがバイエル符号では「オリオン座α星」と呼ばれ、その対角で輝くリゲル(0.1等級)が「オリオン座β星」に甘んじているのも、バイエルが生きた17世紀初頭には、実際ベテルギウスの方がリゲルよりも明るかったせいではないか…とも推測されています。(リゲル自身も小幅ながら光度が変動する変光星です。)

大金氏からのお便りには、氏が20年以上にわたって、ベテルギウスの光度測定を継続され、それを論文にまとめられたことを称えて、「2022年度日本天文学会天文功労賞」が授与されたことが記されていました。

★

星の光度測定と聞くと、門外漢は測定器を星に向けて「ピッ」とやれば、それで終わりと思うかもしれませんが、これはなかなか容易な作業ではありません。

星の明るさは、もちろん星自身の変化で生じる場合もありますが、同時に空の状態によっても大きく変化します。後者の影響を除くには、明るさが恒常である基準星を同時に観測して、それをもとに結果を補正しなければなりません。大気減光の影響を除くため、高度に応じた補正も必要です。

また一口に「星の明るさ」といっても、それはどの波長のことを言っているのか、厳密な定義が必要です。赤い星と青い星では輝いている波長が異なり、また色味によって人間の目の感度も違ってきます。この問題は人間の目を機械の目に置き換えても同じことで、装置によって各波長に対する感度は違うので、測定値から「真の光度」を得るには、複数のフィルターを使って、光を波長域別に分けて観測するという手間が必要です(大金氏は紫外域から赤外域に至る範囲を5つの波長域に分けて観測されています)。

その上で初めて光度変化を論じることができるわけで、そうした骨の折れる作業を長年継続することは、文句なしに大変な作業です。そして、大金氏の観測結果で最も価値が認められたのは、現在観測機器の主流になっているCCDやC-MOSと云われる検出装置では観測がしにくい紫外域の観測が長期にわたって行われた点にあるとされています。

大金氏自身によるこれまでの経過報告は、以下で読むことができます。

■大金要次郎 「ベテルギウスの5色測光を続けて」

『天文月報』 2023年11号, pp.591-597.

https://www.asj.or.jp/jp/activities/geppou/item/116-11_591.pdf

『天文月報』 2023年11号, pp.591-597.

https://www.asj.or.jp/jp/activities/geppou/item/116-11_591.pdf

【10月29日付記】 本稿掲載後、大金氏ご自身から頂戴したコメントに基づき、上記の文面を一部修正しました。

★

大金氏は『天文月報』への寄稿文中、「ベテルギウスの測光観測をしようとした当初の目的は、変光周期が諸説あって不確定であったことについてこれを確定してみたいということにありました」と述べておられます。

しかし、ウィキペディアの「ベテルギウス」の項を見ると、以下の記述が目に飛び込んできます。「ベテルギウスの明るさの変化は、1836年にジョン・ハーシェルによって発見され、1849年に彼が出版した著書『天文学概要』(Outlines of Astronomy)で発表された。」

さっそく問題の『Outlines of Astronomy』(1849年初版)を開くと、果たしてp.559にそのことが出ています。

(p.558から続く表の後半部。最上段に「α Orionis」、すなわちベテルギウスが見えます)

そう、ベテルギウスの光度変化の発見こそ、天文一家ハーシェル家の二代目、ジョン・ハーシェル(1792-1871)の偉業の一つに数えられているものなのです。そして、大金氏も私も日本ハーシェル協会の会員であることから、今回お便りを頂戴したわけで、全てはハーシェルの導きにほかならず、私が今回の吉報をいっそう嬉しく思ったのもその点でした。

なお、ここでハーシェル協会員としてこだわると、ベテルギウスの変光が発表されたのは、ウィキペディアが言うように1849年ではなく、1840年のことです。以下はギュンター・ブットマン著 『星を負い、光を愛して―19世紀科学界の巨人、ジョン・ハーシェル伝』(産業図書)より。

「1840年春、彼〔ジョン・ハーシェル〕はある発見で世界中の天文学者を驚かした。それは空で最も目立つ天体に関する発見だったが、不思議なことに今まで全ての天文学者が見逃していた。すなわち彼はオリオン座α星・ベテルギウスが、周期的に光度を変える長周期変光星であることを発見したのである。」(pp.146-7)

その出典として挙がっている、ジョン・ハーシェルのオリジナル論文は以下です。

■J.F.W. Herschel, “On the variability and periodical nature of the star Alpha Orionis,” Memoirs of the Royal Astronomical Society, 11, 269-278 (1840) ; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 5, 11-16 (1839-43).

★

今年の冬は、オリオンの右肩の見え方も、個人的に少なからず変わるでしょう。

宇宙のスケールでいえば、間もなく訪れるベテルギウスの「死」。

人間のスケールでいえば、私がこの世界から消滅するのも、そう遠くないでしょうが、それまでの間、しばし赤い巨人と向き合って、四方山の話をしたいと思います。

ネズミの星 ― 2020年01月01日 07時29分03秒

新年明けましておめでとうございます。

あっというまに1年が過ぎ、干支もイノシシからネズミにバトンタッチです。

(イノシシ頭骨(奥)とマウスの全身骨格(手前))

★

子年ということで、ネズミに関する星の話題がないかな…と思いましたが、どうもネズミの星座というのはなさそうです。(さっき検索したら、尾っぽの長いネズミのような形をした「マウス銀河」というのが出てきましたが、もちろんこれはごく最近ネーミングされたものでしょう。)

でも、日本にはちゃんと「子の星(ねのほし)」というのがあって、これは誰もが知ってる星です。十二支を方位に当てはめると、「子」は真北になるので、子の星とはすなわち北極星のこと。(真北の「子」と真南の「午」を結ぶのが「子午線」です。)

野尻抱影によれば、これは青森から沖縄まで全国的に広く分布する名前で、渡辺教具の和名星座早見盤(渡部潤一氏監修)にも、ずばりその名が載っています。

(元旦22時の空。中央上部に「ねのほし」)

「子の星」の名が、かくまで広く普及しているのは、漁師や船乗りにとって、それが操船上不可欠な目当てとして重視されたからでしょう。

その光は、決してまばゆいものではありません。それでも波立ち騒ぐ海をよそに、常に天の極北に座を占め、人々の指針となる姿は実に頼もしい。

今のような混乱した世の中にあっては、そうした存在を、人間社会にも求める気持ちが切です。

★

さあ、新しい年への船出です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

星の色 ― 2019年07月27日 18時02分29秒

肉眼で見る星は、一部の例外を除いて、だいたい白っぽいです。

人間の目は、暗い対象には色覚がうまく働かないからです。大口径の望遠鏡で光量を集めれば、だんだん色味も感じられてくるのでしょうが、それにしたって鮮やかな天体写真のような具合には、とてもいきません。

それでも、19世紀以降の天文趣味人は、星の色に強く惹かれ、望遠鏡を使って空の宝石箱を眺めることに喜びを見出してきました。

特に色を感じやすいのは、二つの星の対比効果によって、色合いが強調される場合です。旧来の二重星ファンは、たぶん二重星という存在への興味よりも、その色彩に興味を持って観望してきたように思います。

★

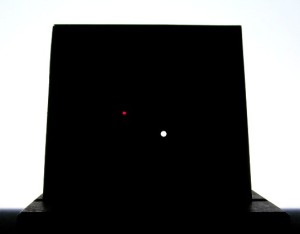

ときには、その喜びを家族や友人で分かち合うための幻灯会も催されました。

星好きの人にとっては、曇りや雨の晩の恰好の慰みだったでしょう。

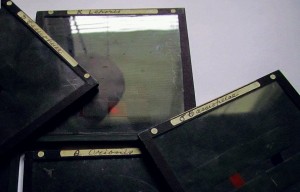

そんなふうに想像したのは、実際にそうした幻灯スライドを見つけたからです。

暗黒の空をバックに光る、うしかい座エプシロン星。

赤色巨星に寄り添う青緑の星が美しい二重星です。

その実体は、黒いラシャ紙に半透明の色紙を貼り付けたお手製のスライド。

そう、星の幻灯会は、こんなにも簡単な工夫で上演できるのでした。

幻灯スライドといえば、写真だったり、手描きの凝った絵だったりというのを見慣れていたので、最初見たときは、虚を衝かれた思いがしました。

こちらはカシオペヤ座エータ星。本によっては「黄色の主星とオレンジ色の伴星」と書かれますが、ここでは白色とルビーとして表現されています。

星群(アステリズム)のかたわらで、ひときわ鮮やかな深紅の星は、ミラ型変光星のひとつ、うさぎ座R星。その大きな光度変化は、死を迎える間際の星の荒い息遣いに他なりません。

オリオン座シータ星。

オリオン座大星雲中のいわゆるトラペジウム。複雑な多重星です。

フレームには「カシオペヤ座シグマ星」とラベルが貼られています。

でも、同星は確かに連星ですが、美しい色合いで有名だとは聞きません。

このオレンジと青は、どうみてもアルビレオ(はくちょう座ベータ星)だと思うんですが、今となっては詳細不明。

★

これらの素朴なスライドは、一括して「Stars & Glusters」(星ときらめき)というシールが貼られた元箱に入っていました。国はイギリス、時代はたぶん19世紀末~20世紀初頭頃。

その晩の賑わい、歓声とため息を想像すると、100年後の私まで何だか愉しくなってきます。

【関連記事】

■天空の色彩学(その1)

■(その2)

■(その3)

天と地にアークトゥルスが輝く夜 ― 2017年05月23日 06時43分33秒

春は北斗の季節。

北斗の柄杓の柄が描くゆるいカーブを、そのままぐっと延長すると、ちょうど北斗と同じぐらいの間を置いて、うしかい座のアークトゥルスに到達し、さらにその先にはおとめ座のスピカが明るく輝いています。この空を横切る雄大なカーブが、いわゆる「春の大曲線」。

アークトゥルスは、日本では「麦星(むぎぼし)」の名でも知られます。

これは野尻抱影が、一時熱心に取り組んだ星の和名採集の成果で、当の抱影も、知人に教えてもらうまで、「麦星」のことはまるで知らずにいましたが、彼はこの名を耳にするや、いたく感動したようです。

「わたしはこれを季節感の濃やかないい名だと思った。麦生の岡に夕ひばりが鳴き、農夫が家路につくころ、東北の中空で華やかな金じきに輝き出るこの星を表わして、遺憾がないし、麦の赤らんだ色にも通じていると思った。」 (野尻抱影、『日本の星』、中公文庫p.51)

たしかに、農事の土の匂いとともに、可憐な美しさをたたえた良い名前で、スピカの「真珠星」とともに、これぞ抱影のGJ(グッジョブ)。

★

ところで、「アークトゥルス」の名を負ったモノで、土の匂いとはおよそ対照的な、硬質なカッコよさを感じさせる逸品があります。

それがアメリカで、1920年代後半~40年代初頭まで操業していた真空管メーカー「アークトゥルス」と、その製品群です。(ただし、真空管ファンは「アークチューラス」の呼び名を好むようなので、真空管を指すときは、ここでも「アークチューラス」と呼ぶことにします。)

単に真空管というだけでも十分カッコいいのに、この天文ドームと星々のイメージデザインは、何だかカッコよすぎる気がします。

しかも、上のアークチューラスは「ふつうの真空管」ですが、同社が真空管ファンの間で有名なのは、青いガラスを使った「ブルーバルブ」(バルブとは真空管のこと)の製造を手がけていたことです。

こうなるとカッコよすぎる上にもカッコよすぎる話で、いい歳をした大人が「カッコイイ」を連発するのは、あまりカッコよくないと思いますが、そんな反省をする暇もないほどです。

もちろん手元にはブルーバルブもしっかりホールドしていますが、それはまた別の機会に登場させます。

最近のコメント