小さなアストロラーベ ― 2021年01月08日 13時23分49秒

冷え込みのきつい日。今日は一日巣ごもりです。

★

世界は広いですから、アストロラーベを個人でコレクションしている人も、きっといるでしょう。まあ、それができるのは、間違いなく大富豪ですね。

私も含め、多くの人は大富豪でも小富豪でもありませんから、アストロラーベに惹かれても、レプリカで満足するしかありません。そして同じレプリカなら、できるだけ気の利いたものを手に入れたいと思うのが人情です。その点、前回のアストロラーベはなかなか気が利いていました。

★

下のレプリカも、なかなか良くできています。

良くできているというのは、取りも直さず、細工が細かく正確であるということです。

直径53ミリという、ごく小さな懐中アストロラーベですが、その目盛りは極めて正確で、各パーツもしっくり滑らかに回転する点に、作り手の本気具合が現れています。

★

この品も、きっと歴史的なモデルがあると思いますが、残念ながらその点は未詳。

ただ、その出所・由来は分かっています。これを譲ってくれたのは日本の方で、その方は、パリの老舗百貨店で購入されたそうです。改めてその方の話に耳を傾けてみます(商品説明文の一節です)。

「12年前にパリのギャラリー・ラファイエット・デパートで購入した物だと思います。購入当時、説明書と証明書のような物をもらった記憶がありますが、残念ながら紛失してしまいありません。購入当時、10年ぐらい前に製作された骨董のレプリカだと説明を受けた記憶があります。製作されたのは今から22年前ぐらいだと思います。」

私がこれを購入したのは8年前です。8年前の22年前ですから、今からちょうど30年ぐらい前に、フランスで作られたレプリカのようです。

「真鍮と説明を受けた記憶もありますが曖昧です。購入金額は当時の日本円で87,000円ぐらいでした。騙されていたのかもわかりませんが、綺麗だと思っただけで買ったので、商品について良くわかっておりません。」

正直な書きぶりからも、おそらくこれは事実そのままなのでしょう。

それにしても「綺麗だな…」の印象だけで、ポンと87,000円はずまれたのというのは、それだけ時代に余裕があった証拠です。(私はそれよりもはるかに低価格で譲っていただいたので、ちょっと申し訳ない気もしますが、庶民にとって安さは美徳です。)

この品が前回のものに優っている点があるとすれば、その「綺麗」な色合いがそれで、このまばゆい金色は、古いアストロラーベを彷彿とさせます。これはおそらく銅の比率が高い「ゴールドブラス(丹銅)」を使っているためで、銅の比率が高いと金属加工が難しくなるそうですから、その意味でも、これは手間が掛かっています。

★

巣ごもりの巣から、外の世界に目を向けると、日本もアメリカも、無惨な政治があらわです。ただ、それを無惨なものとして、現に多くの人が指弾しているのは心強いことです。考えてみれば、まともなものが「地」になっているからこそ、異常なものが「図」として目立つわけで、このところ異常なものが目立つのは、世の中がまともさを取り戻しつつある証拠かもしれません。

アストロラーベの素性を知る ― 2021年01月03日 12時19分54秒

世の中はますます大変な状況になってきましたが、強いて記事を書きます。今日は過去記事の蒸し返しです。

2017年に「第5回 博物蒐集家の応接間」が神保町で開催されたとき、雰囲気作りのお手伝いとして、アストロラーベのレプリカを飾らせていただいたことがあります。

■空の旅(4)…オリエントの石板とアストロラーベ

そのときは、このレプリカの素性がよく分かってなかったのですが、先日ふとその正体というか、そのオリジナルの存在を知りました。これまで何度か言及したツイッターアカウントHistrory of Astronomy(@Histro)さんが、3年前にそれを取り上げているのに気づいたからです(LINK)。

ツイ主のサリダキス氏に導かれてたどりついたのは、シカゴのアドラー・プラネタリウム。その世界有数のアストロラーベ・コレクションの中に、件のオリジナルは含まれていました。

(アドラー・コレクションのページより https://tinyurl.com/ydfk24vf)

所蔵IDは「L-100」、その故郷はパキスタンのラホールで、作られたのは17世紀と推定されています。当時はムガル帝国の最盛期で、ラホールは帝国の首都として華やぎ、壮麗なモスクや廟が次々と建てられていた時期に当たります。このアストロラーベも、そうした国力伸長を背景に生まれた品なのでしょう。

手元の品は、デザインも寸法もオリジナルとピッタリ同じ。彫りが浅いのと、おそらく真鍮成分の違いで、あまり金ピカしていませんが、構造を見る限り、正真正銘の精巧なレプリカです。

細部に目を凝らしても、本当によく作ったなあ…と感心する仕上がりです。

以前も書いたように、これは「レプリカ」と明示して販売されていたので、贋作ではありませんが、目の利かない人に見せたら、あるいはだまされてしまう人も出てくるかもしれません。

インドのどこかには、今もこういう品をこしらえる工房があって、職人の手元を離れた品々は、ときに真っ当なレプリカとして、ときに後ろ暗い贋作として、今も世界中のマーケットを渡り歩いているのではないか…と想像します。

★

他の人からすれば、どうでもいいことでしょうが、持ち主としてはこうして正体が分かったことで、ちょっとホッとしました。

----------------------------------------

【閑語】

感染症の中でも特に「伝染病」と呼ばれるタイプのものは、ヒトが媒介して拡大するので、その増減を決定する最大の要因は、人と人との接触頻度です。

裏返せば「大規模な流行のあるところ、人の盛んな交流あり」。中世のペスト大流行も、モンゴル帝国の成立によって、東西交易が活発化したことの反映だと、ウィキペディアの「ペストの歴史」に書いてあって、なるほどと思いました。今のコロナの世界的流行も、構図はまったく同じですね。

だからこそ、接触頻度を下げるためにロックダウンしろと、識者は盛んに述べるわけです。もちろん、一方には「経済を殺すな」という人もいます。まあ、ロックダウンにも強弱・濃淡はありうるので、どこまで経済(平たく言えば商売)の回転数を下げるかは思案のしどころですが、ネット社会が到来しても、経済活動が人間同士の直接接触なしでは行えないという意味で、2021年の社会も、前近代と何ら変わらないという事実を、今さらながら噛み締めています。

仮に将来、直接接触なしでも経済が回る世の中になったら、感染症の様相は大きく変わるでしょうが、でもそれが良い世の中と言えるのかどうか。そうなったらなったで、今度は「孤」の問題が、感染症以上に人々を苦しめるかもしれません。

特に結論のない話ですが、こういう時期だからこそ、いろいろ考えておきたいです。

オーラリーを手に、ちょっと月まで(後編) ― 2020年08月30日 07時55分03秒

このオーラリーを作ったのは、米・マサチューセッツに本拠を置く Van Cort 社です。

■Van Cort 社公式サイト

同社は1970年代の創業。今では業態を変更して、本物のアンティークの修理と販売をメインにしているようですが、以前は主にアンティーク望遠鏡の復刻をビジネスにしていました。インド生まれの、いい加減なアンティーク風望遠鏡は、今でも山のようにありますが、ヴァン・コート社が手掛けたのは、それとは対照的な、時代考証に忠実な製品でした。

同社は、望遠鏡の他に古い科学機器の復刻も行っており、このオーラリーもそのラインナップの一部として売り出されたものです。

(同封のユーザー登録カードは1997年発行。オーラリーの販売も同時期でしょう。)

(写真がうまく撮れなかったので、購入時の商品写真をお借りします)

説明書によると、このオーラリーのオリジナルは同社が所有しており、元のメーカー名は不明ですが、おそらくはオランダ製、製作年代は1770年代と推定されます。(1781年に発見された天王星の不存在が、その最大の根拠です。)

(同上)

本体は金ないし銀でメッキされた真鍮パーツからできており、マホガニー製の台座は約10×25cm、最長の土星を支えるアームは、伸ばすと約43cmあります。

(土星本体は金、輪っかと衛星は銀で表現されています)

★

以下、ちょっとした余談。

ヴァン・コート社のオーラリーは、当時普通に売っていた品ですから、今でもわりと目にします。そこに若干の付加価値があるとすれば、ひとえにフランク・シナトラJrのおかげですが、不思議に思ったのは、最近拝見した下のツイート。

「むむ、不届きな業者が、ジュニアの名をかたって一儲けたくらんだのか…」と一瞬思いましたが、この品はそんなに大きな利幅を狙えるものではありません。それに、ジュニア旧蔵のオーラリーが世にあふれていたら、いかにも変ですが、今のところ検索しても出てくるのは、上の品(と手元の品)だけです。

となると、彼はこれを複数持っていたのか?

わりと見場がいいので、ファンの贈り物がたまたまかち合ったとか?

★

ともあれ、フランク・シニアの歌声を背に、しばし銀色の月に下り立ち、金色の惑星のダンスを眺めることにします。

(これまた商品写真の流用)

…というのは束の間の空想にすぎず、実際は写真撮影が終われば、そそくさとまた箱詰めしなければなりません。侘しいことです。

オーラリーを手に、ちょっと月まで(前編) ― 2020年08月29日 16時47分22秒

しばし暢気に記事を書きます。

今週、エヴァンゲリオン(ヱヴァンゲリヲン)の新劇場版をNHKでやっていて、往時の記憶を新たにした人も多いんではないでしょうか。オリジナルのテレビ版が放映されたのは、今から25年も前ですから、ずいぶん昔のことです。

ストーリーもさることながら、私が個人的に強い印象を受けたのは、エンディングで「Fly Me to the Moon」が流れたことで、あの番組でこの曲を知った人も少なくないでしょう。無数のアーティストがカバーした名曲ですけれど、カッコよさという点では、フランク・シナトラに軍配が上がります。あの伊達な歌いっぷりはテープに吹き込まれて、アポロ10号と11号に乗って実際月まで行った…というのも、悪くないエピソードです。

(動画にLINK)

★

ここまでは前置きで、以下本題。

フランク・シナトラ(1915-1998)には、同名のフランク・シナトラ・ジュニア(1944-2016)という息子がいて、やっぱり歌手として活躍しました。亡くなったのは2016年、わりと最近のことです。

ジュニアの死後、その遺品の査定を行ったのがJason Preston Art Advisory & Appraisals社で、相続対象とならなかった物品の販売を任されたのも同社です。相続対象とならなかったぐらいですから、まあ十把一絡げの感はありましたが、それらはeBayで大規模に販売され、私もそのひとつを入手した…というのが話の本題。2017年のことです。

それは1台の折り畳み式オーラリーでした。

(木星と土星を支えるアームが折尺のようになっています)

別に古いものではなくて、現代の復刻品ですが、何せジュニアの向こうには御大が控えているし、少なからず月にちなむ品なので、「Fly Me to the Moon...」とハミングしながら眺めるには、格好の品と思ったわけです。

(モノの紹介は次回に回し、この項つづきます)

星時計(4) ― 2020年01月06日 06時54分12秒

一定の品質のものを、安価に安定的に供給するのも立派な技術ですから、ヘミスフェリウム社やアンティクース社を貶める必要は全くありません。とは言え、その製品はやはり土産物的な色彩があって、「本物」とは懸隔があります。

そうしたリプロメーカーとは一線を画すのが、スイスのアストロラーベ作家、Martin Brunold の衣鉢を継ぐ、ドイツのクロノス工房です(CHRONOS-Manufaktur、http://www.chronos-manufaktur.de/en/index.html)。

彼らは製品に古色を付けることを一切しません。彼らが作っているのは、「懐かしのリプロ」ではなく、「現代における本物のアストロラーベ」だからです。だからこそ、その製品はエレガントで美しい。ちょっと大げさに言うと、両者の違いは、観光地で売っている模造刀と、現代の刀工が鍛えた日本刀の差だ…というと、そのニュアンスをお分かりいただけるでしょうか。

★

そのクロノス工房のノクターナルがこちら。

上述のMartin Brunold の設計になるもので、1520年ころのオリジナルを元に、新たに計算し直した目盛りを刻んであります。

これも実際に使うときは、取っ手を下にして、垂直に立てて使います。

この品で特徴的なのは、目当ての星がこぐま座の「コカブ」である点、そして最外周の目盛りは十二宮を表しているので、月日で合わせるには、更にその内側の各月の三分線(数字は書かれていません)を基準にしないといけない点です。

それ以外の操作法は、これまでの記事の内容から、贅言不要でしょう。

(ノックス・ポインタは4月7日頃、こぐま座の位置は午後8時を示しています。なお、ノックス・ポインタの他に、8時のところのギザが一寸飛び出しているのは、おおぐま座用です。おおぐま座で測時するときは、こちらを日付に合わせます。)

(木製台座付き)

★

…というわけで、手元のノクターナルを一通り眺めてみました。

ノクターナルはわりと単純な器具だと思いますが、それでもここまで書いて、ようやく理解できたことも多いので、やっぱり書けば書いただけのことはあります。

(この項おわり)

星時計(3) ― 2020年01月05日 08時51分52秒

今回の一連の記事は、我ながらかなりくどい感じがします。

自分でも分かってなかったことを、ひとつひとつ確認しながら書いているからで、どうにもやむをえません。

今日はアンティクース社のノクターナル。

アンティクース社のノクターナルは、付属の解説書を見ても、オリジナルの記載がありませんが、やっぱり16世紀あたりの品にモデルがあるのでしょう。

下の出っ張りは「持ち手」で、使うときはこの向きに立てて使います。

(付属解説書より)

このノクターナルの特徴は、おおぐま座α、β星の「ドゥーベ、メラク」以外に、こぐま座β星の「コカブ」や、カシオペヤ座α星の「シェダル」を使っても時刻が測れるようになっていることです。そのため、真夜中を示すノックス・ポインタの代わりに、3星座に対応した3つのポインタが、羽状に突き出ています。

(上に突き出ているのはおおぐま座、左側はこぐま座用のポインタ。画面の外にカシオペヤ座用のポインタもあります。)

2つの星を使う分、ドゥーベとメラクを目当てにするのが、たぶん最も精度がいいはずですが、観測条件によっては、建物や樹木、あるいは雲に隠れて、思うようにいかない場合もあるので、こういう工夫が求められたのだと思います。

★

使用法は、まず3つの目当ての内、どれを使うかを決めて、そのポインタを外周の日付目盛りに合わせます。次いでハンドルを回して、そのエッジを目当ての星に合わせ、時刻盤の数字を読み取る…という操作法は、他のノクターナルと共通です。

昨日と同じく1月4日・午後9時に、おおぐま座で時を測ったと想定して、目盛りを合わせてみました。十二宮の内側の数字が時刻目盛です。当たり前ですが、昨日の画像↓とほとんど同じ配置になります。

★

ここまでは特に問題ないでしょう。でも、この品には時刻目盛の内側にさらに目盛があって、1~29の数字が刻まれています。

目盛には小さなつまみが付いていて、「Index Lunae et Aspectuum Plan」と書かれています。当然、これは月齢を意味しているのでしょう。でも、この部分の使い方が、解説書を見てもさっぱり分かりませんでした(負け惜しみじゃありませんが、この解説の英文はかなり怪しげです)。

ハンドルをグルグル回すと、その付け根にある円孔にムーンフェーズが現れ、例えば23の位置に合わせると、確かに下弦の二十三夜月が見えます。

でも、それが星時計とどう関係するのか、そして、つまみに書かれた後半部分「惑星のアスペクト(Aspectuum Plan[etarum?])」は、一体どこに表現されているのか、たぶん占星術と関係するらしい、このパーツの用法は今のところ謎です。

(この項さらにつづく)

星時計(2) ― 2020年01月04日 14時28分09秒

アストロラーベや、四分儀、八分儀、あるいは古い日時計とか、昔の測器や航海用具にロマンを感じる人は多いようで、そういう人向けに、お手頃価格でリプロを作っているメーカーがあります。まさに需要があるところに供給あり。

いずれもスペイン・マドリードに本拠を置く、ヘミスフェリウム社(Hemisferium)とアンティクース社(Antiquus)はその代表です。

両社の製品は、ラインナップも、価格帯も、とてもよく似ているので、どっちがどっちか分からなくなることがあります。それも道理で、両社はもともと同じ会社でした。

1980年代に創業したビジャルコル社(Villalcor, S.L.)が双方の母体。

その後、経営をめぐってお家騒動があったらしく、創業社長のホアキン・アレバロ氏(Joaquín Carrasco Arévalo)が、社を割って2005年に新たに立ち上げたのがヘミスフェリウム社で、残った方が新たに掲げた看板がアンティクース社…ということらしいです。まあ、青林堂と青林工藝社とか、似たようなことはどこにでもあります。

★

(左:ヘミスフェリウム社、右:アンティクース社の製品)

ここで両社のノクターナルを順番にみてみます。

まずはヘミスフェリウム社から。

こちらは1568年、フィレンツェのジローラモ・デラ・ヴォルパイア(Girolamo della Volpaia)が製作したものがモデルになっていて、現物は同地の科学史博物館に収蔵されています。

同館のカタログ(https://www.slideshare.net/marcelianyfarias/catlogo-do-museo-galileo)では、p.45にある「目録番号2503」がそれ。何から何までそっくり同じとはいきませんが、何となく雰囲気は出ています。

使い方は、ヘイデン・プラネタリウムの星時計とほぼ同じです。

深夜12時の目盛りに相当するのが、「Media Nox(ラテン語で‘真夜中’の意)」と書かれたポインタで、これは時刻盤たる中円盤と一体化しています(以下、「ノックス・ポインタ」と呼ぶことにしましょう)。

まずノックス・ポインタを、最外周の日付目盛りに合わせます(ただし、改暦のゴタゴタと、ヴォルパイアの依拠した暦本に間違いがあったせいで、このノクターナルを使いこなすには、現代の暦日に38日を加えよ…と、付属の解説書に書かれています)。

(1月4日に使うときは、38日を足して、2月11日にノックス・ポインタを合わせます。)

次いで中心に北極星を入れて、「Horologium Nocturnum」と書かれたハンドルを回し、ハンドルのエッジと、北斗のマスの先端2星を結ぶラインを合わせます。あとはエッジ位置の時刻盤表示を読み取ればOK。

(付属解説書より)

ただし、ヘイデンの星時計と違うのは、ヘイデンの方はダイレクトに現在時刻が表示されているのに対し、このノクターナルの時刻盤は、「あと何時間で深夜になるか」が刻まれていることです。

したがって、上のように「3」の位置に北斗があれば、「あと3時間で24時」、すなわち現在21時であることを意味します。念のため、ヘイデンの星時計や、ふつうの星座早見でも確認すると、1月4日・21時の北斗の位置は、確かにこうなることが分かります。

★

ところで、このノクターナルは、中円盤のさらに内側にギザギザのついた小円盤が付属します。

これは、「日没から現在まで何時間経過したか」を知るためのものです。なぜそれが必要かといえば、昔は日没を基準に、「日没後一刻、二刻、三刻…」という時の数え方があったからだそうです。

小円盤の内側には、毎月の上旬と下旬の「日没~真夜中」までの時間が、丸い数表の形で載っています。例えば6月上旬だと「4時間28分」、12月上旬だと「7時間32分」という具合(このノクターナルは、フィレンツェの緯度に合わせて作られています)。

次に読み取った数字と、時刻盤の数字を合わせます(時刻盤の数字は、「深夜までの残り時間」なので、ダイレクトに合わせれば良いわけです)。

(薄赤で囲んだように、1月上旬の「日没~真夜中」時間は7時間20分です。その位置に小円盤のポインタを合わせたところ)

ギザギザの山の中に書かれた「1、2、3…」の数字が「日没後○刻」を示し、1月4日・21時の例だと、ハンドルのエッジの位置から「日没後五刻」と読めます。

(裏面)

(この項つづく)

星時計(1) ― 2020年01月03日 19時58分56秒

先日、「子の星(北極星)」のことを話題にしました。

不動の北極星を中心に、24時間でぐるっと空を一周する星たち―。

★

まあ、大ざっぱに言えばそうなのですが、厳密に言うとちょっと違います。

北極星は決して不動ではなく、ほんのちょっと動いているし、星たちもきっちり24時間周期で回っているわけではありません。

真夜中に頭上にあった星が、次の日も、次の日も、そのまた次の日も、ずーっと真夜中に頭上に来るのだったら、その星に限らず、真夜中に見える星景色は、毎日そっくり同じはずです。そこには、星座の季節変化の生じる余地がありません。

実際には、真夜中に頭上に輝いている星は、23時間56分で再び頭上に戻ります。

ちょっきり24時間後の位置で比べると、次の日には4分だけ先に(西寄りに)進んだ場所に位置することになります。

★

これはもちろん、地球が公転しているからです。

地球は自転しながら、同時に同じ向きに公転もしているので、両者の「合成回転速度」は、自転速度(や公転速度)単独よりも、ちょっぴり早くなります(エスカレーターを駆け上がっている人を想像してください)。

こうして、1日に4分、1か月で120分、半年経つ頃には12時間もずれて、かつて頭上にあった星は、今度は地面の真下となり、空を彩る星座はすっかり入れ替わってしまいます。そして1年たつと、ちょうど24時間ずれて、再び懐かしい星が頭上に輝く…というわけです。

★

以上のことは小中学校の理科のおさらいです。

上の説明は、太陽や月と同じく、星が「東から昇って西に沈む」イメージで語っています。その方が何となく分かりやすいからですが、これは南向きに空を見上げたとき限定の話です。

北極星周辺の「こぐま座」や「カシオペヤ座」なんかは、そもそも地面に沈まないし、方角で言うと西から東に動いて見える時もあって、上の説明は一寸そぐなわいところがあります。

でも、「星が天を一周する時間は23時間56分」で、「1日4分ずつ天球上の位置がずれていく」という事実は、北の星にも完全に当てはまります。

★

これを利用したのが、こぐま座やカシオペヤ座、あるいは北斗七星の位置から時刻を知るための「星時計」です。古くは「ノクタラーベ」や「ノクターナル」と呼ばれました。

ある日、ある時刻における、星座の位置は既知ですから、逆に日付と星座の位置が分かれば、そのときの時刻を知ることができます。(原理的には南の星座でもいいのですが、北の星座は、北極星との位置関係から、天球上の位置を見定めやすいので、いっそう便利です)。

上はニューヨークのヘイデン・プラネタリウムが1950年に発行した星時計(ずばり「スター・クロック」とネーミングされています)。

(全体は3層構造)

使い方は至極簡単。まず最外周の日付目盛りに、黄色い回転盤の「12」の位置を合わせます(これは時刻目盛りの基準となる「深夜12時」を表します)。

(1月3日に盤を合わせたところ)

この状態で、東西の水平・南北の垂直を保ちながら、中心孔に北極星を入れ、次に紺色の回転盤を回して、実際の星座の位置に合わせればOK。この星時計では、北斗のマスの先端の2星(ドゥーベとメラク)を結ぶ線が時針になっており、その指し示す数字が現在の時刻です(目盛りは午後6時から午前6時まで、反時計回りに振られています)。

(画像は1月3日、午後8時半の星座位置。北極星からこぐま座がぶら下がり、カシオペヤ座は北極星の左上、北斗は右下に位置します。)

★

よくよく考えると、この星時計は、普通の星座早見の北極星付近を拡大しただけのもので、普通の星座早見盤を星時計に使うこともできるわけですが、関係部分を拡大した分、こちらの方が使い勝手が良いのが味噌です。

★

ボーイスカウトのキャンプとかを除けば、これを実用にする現代人はいないでしょう。でも、持ち運びのできる時計がなかった頃は、昼間の日時計と併せて、なかなか重宝されたものだそうです。

(この項つづく)

金色の天文時計 ― 2019年06月10日 07時00分47秒

今日は時の記念日。

これは我が国で初めて漏刻(ろうこく、水時計)が使用されたという、天智天皇の故事に由来する日本限定の記念日ですが、ここでは金色まばゆい異国の時計に登場してもらいましょう。

★

昨日、つれづれにYouTubeを見ていて、下の動画に行き当たりました。

■An Astronomical Table Clock, Augsburg, Circa 1600, on Auction in London

これは、サザビーズ(ロンドン)の2013年6月オークションに登場した、卓上天文時計の宣伝用動画です。ドイツのアウグスブルクで1600年頃に作られたもので、巧みな金属加工技術と、優秀な時計製作術が合体した、まさに逸品中の逸品。

評価額は12万ポンド~18万ポンドと出ていて、今日のレートで換算すると、1,700万円~2,500万円。モノも驚きですが、世の中にはこういうものをポンと買う人がいるんだなあ…というのがまた驚きです。

検索したら、この品はサザビーズのサイトに、その詳細が載っていました。

■A gilt-metal quarter striking astronomical table clock, Augsburg, circa 1600

それによると、実際の落札価格は、評価額のちょうど真ん中、15万8,500ポンドでした。同じく日本円に換算して2,184万円也。やっぱりいいお値段ですね。

でも考えてみれば、億ではなくて2,000万円というのは、いくぶん微妙な数字です。普通の勤労者でも、小っちゃなマンションを買うつもりで、バーンと張りこんだら、買えないことはない額。しかもですよ、マンションはいずれ減価償却で、無価値になってしまいますが、この古時計はそんな心配はないのですから、はるかにお得です。

…という風に考えてみたらどうでしょう?

まあ私も含め、先立つものがなければどうしようもないですが、「長屋の花見」よろしく、とりあえず気分だけでもパーッと景気よく行くのはタダですから、梅雨のジメジメをしばし忘れて、夢を膨らませるのもいいんじゃないでしょうか。

★

そういえば、金融庁が「老後に備えて2,000万円貯蓄せよ」と言って、批判を浴びました。今や私の脳裏には、アウグスブルクの金時計が一家に一台、国中にずらっと並ぶ光景が思い浮かびますが、確かにそこまでしないと国民の生活が覚束ないというのは、相当危機的な状況です。

国の破綻を告げる漏刻の水は、今も刻一刻したたり続けています。

「それなのに今の政府は…」と、私なら続けたいですが、それに対する反論も当然あるでしょう。いずれにしても、この苦い現実は、各人がそれぞれの立場で、よくよく考えねばなりません。

ルンドの天文時計 ― 2019年05月04日 06時43分17秒

ルンドつながりの品。

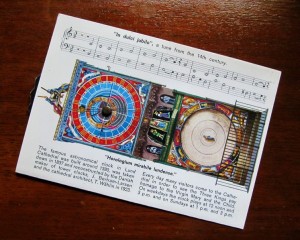

ルンド天文台のすぐ近くにあるルンド大聖堂の名物、天文時計の絵葉書です。

「ルンド旅行協会」が発行したお土産品で、このてっぺんのダイアルを回すと…

カードの「窓」から、人物像が順繰りに現れるという他愛ないもの。

いわゆる「メカニカル・ポストカード」、仕掛け絵葉書の一種です。

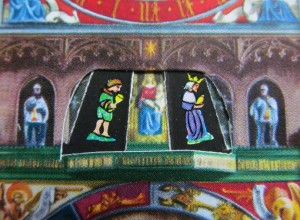

この人物像は、天文時計の出し物である人形行列を模していて、キャプションにその説明が書かれています。

「有名なルンド大聖堂の天文時計は、1380年頃に作られ、1837年に取り外された後、デンマークの塔時計製作者 Bertram-Larsen と、聖堂建築家 T.Wåhlin の手で、1923年に復元された。三賢王が処女マリアと幼子に礼拝するところを見るため、毎日大勢の見物客が大聖堂を訪れる。時計の演奏は、平日は正午と午後3時、日曜日は午後1時と午後3時に行われる。」

その実際の場面は、YouTubeにもアップされているので、簡単に見ることができます。

(YouTubeの当該動画にリンク。演奏は0:48から)

演奏される曲は、「In dulci jubilo(もろびと声あげ)」。

★

この絵葉書はごく新しい品だし、取り立ててどうということもないように見えますが、実はなかなか大したものです。

というのも、これは実際に探してみて分かったことですが、天文時計のメカニカル・ポストカードは、有りそうで無いものの一つだからです。以前も登場したストラスブールやプラハのそれを除けば(この両者は山のようにあります)、今のところ、このルンドの絵葉書が唯一のものです。

たしかに天文時計はヨーロッパのあちこちにあります。そして大抵は観光名所ですから、その絵葉書もたくさん売られています。でも、メカニカル・タイプのものは、ストラスブールとプラハの専売特許かと思うぐらい、他所ではふっつりと見かけません。他愛ない仕掛けですから、他にもあっていいはずですが、全く見ません。他愛なさ過ぎるからでしょうか?

まあ、だから何だという類の話ですけれど、モノと付き合っていると、こういうどうでもいいことが、ふと気になります。

最近のコメント