パリに持っていきなさい ― 2019年05月01日 09時19分06秒

貫く棒のごときもの。

年号が変わっても、日々の営みは変わらず続いていきます。

今日はアストロラーベのフェイクに関する話題のおまけ。

例のキング氏の文章に、ちょっとペーソスを感じるエピソードが載っていたので、それを引用して、アストロラーベの話題を終えます(以下、適当訳)。

「1990年代のある日、私はロンドンのクリスティーズで、テュンパンでも、レーテでも、あるいは他のどんなものでもいいから、何かホンモノはないか期待して、何ダースものフェイク・アストロラーベを眺めながら午前中を過ごしていた。私がそうしているところに、アストロラーベを携えた一人の男がやってきた。彼はそれをオークションに出そうとして果たせなかったのだ。相談を受けた私は、それが旅行者向けのガラクタだと教えてやった。彼は不満げだった。

その日の午後、私は同じことを考えて、今度はサザビーズにいた。すると驚いたことに、さっきと同じ人物が、例のフェイク・アストロラーベを抱えて入ってきたではないか。私は再度相談を受けた。しかし、今の彼はしょげかえっていた。「金が必要なんですよ。」と彼はこっそり打ち明けた。「何とかならんでしょうか?」 彼は感じのいい奴だったので、助けてやる気になった。「パリに持っていきなさい。」と私は言った。ジャコブ街のアラン・ブリウなら、直ちにそれが偽物だと告げることもできたろう。何せアランこそ、現代ヨーロッパの、ある科学機器贋作者を刑務所にぶち込んだ人物なのだから。だが、そんな時代は遠い昔のことだ。今や、フェイク・アストロラーベは、パリで大手を振ってまかり通っている。そしてロンドンでも。」 (前掲pp.160-161)

その日の午後、私は同じことを考えて、今度はサザビーズにいた。すると驚いたことに、さっきと同じ人物が、例のフェイク・アストロラーベを抱えて入ってきたではないか。私は再度相談を受けた。しかし、今の彼はしょげかえっていた。「金が必要なんですよ。」と彼はこっそり打ち明けた。「何とかならんでしょうか?」 彼は感じのいい奴だったので、助けてやる気になった。「パリに持っていきなさい。」と私は言った。ジャコブ街のアラン・ブリウなら、直ちにそれが偽物だと告げることもできたろう。何せアランこそ、現代ヨーロッパの、ある科学機器贋作者を刑務所にぶち込んだ人物なのだから。だが、そんな時代は遠い昔のことだ。今や、フェイク・アストロラーベは、パリで大手を振ってまかり通っている。そしてロンドンでも。」 (前掲pp.160-161)

クリスティーズだ、サザビーズだと言えば、フェイクが付け入る隙はないように思ってしまいますが、どうも現実はなかなかキビシイようで、まこと世に贋作の種は尽きまじ。

★

ときに、この一文を読んで、アラン・ブリウという名に親しいものを感じました。

(ストリートビューで覗いた店先)

ノートルダムにもほど近いジャコブ街48番地に店を構えた、博物系古書+アンティークの店「アラン・ブリウ書店(Librairie Alain Brieux)」については、このブログでも何度か触れた覚えがあります。でも、1958年に店を創業したブリウ氏その人のことは何も知りませんでした。

(Alain Brieux(1922-1985)、Dr Jean-François LEMAIREによる追悼記事より)

氏がすでに1985年に亡くなっていたことや、氏が科学史全般に通じていたのみならず、ことアストロラーベに関しては、並々ならぬ学殖の持ち主だった事実は、恥ずかしながら今はじめて知ったことです。毎度のことながら、斯道深し…の思いを新たにします。

★

それにしても、かの好人物はパリで上手くやりおおせたのでしょうか?

そして、ブリウ氏が贋作者を刑務所送りにしたエピソードも気になりますが、ちょっと調べた範囲ではよく分かりませんでした。

澁澤邸のアストロラーベ(4) ― 2019年04月30日 06時34分30秒

澁澤のアストロラーベを見て、真っ先に気が付くのは、その色合いです。

アストロラーベと聞くと、金色(真鍮色)に輝く姿が思い浮かびますが、それとはかなり異質な表情です。

(「astrolabe、museum」で画像検索するとこんな感じ )

「それは、博物館級の銘品だからピカピカしてるんでしょ?巷間伝来の素朴な品だったら、古びてても当然じゃない?」

…という意見もあると思いますが、昨日も書いたように、アストロラーベは本来的に貴重な品であり、やたらと巷間に伝来するものでもありません。そもそも戸外でのヘビーユースを想定していないし、さらに乾燥した土地柄ですから、あんな風に派手に緑青が吹くことは考えにくいのです。したがって、あれは意図的に古色を付けたのではないか…という疑念が浮かびます。

★

ついで細部を見てみます。

まずアストロラーベ全体の土台となる「母盤(マーテル)」の目盛に注目します。

ここに刻まれた度目盛の出来はどうか?

アストロラーベに限らず、天文測器はこの目盛の正確さが命で、目盛が不正確だと観測の役に立ちませんから、目盛が几帳面に刻まれていることは、ホンモノであることの必要条件です。…と言って、目盛が正確ならば即ホンモノとも言いがたいですが(つまり十分条件ではない)、しかしホンモノであれば、古い時代の品でも、その目盛はきわめて正確であり、逆に今出来の甘いフェイクは、その辺が雑なことが多いです。

ホンモノの場合、マーテルの外周には5度ないし10度の大目盛と、1度の小目盛が刻まれるのが普通で、場合によっては0.5度の細目盛が付加される場合もあります。

澁澤のアストロラーベの度盛がどうなっているか、試みに20度の角度で補助線を引いてみます(頼るべき画像がこれしかないので、再度お借りします)。

拡大すると、目盛は20度の範囲に40本読み取ることができ、これが0.5度の細目盛だと分かります。非常に細かい細工で、律義な仕事ぶりですが、細目盛だけでは角度をパッと読み取れませんから、これははなはだ実用性に欠けます。

★

次にマーテル上をくるくる回る、アストロラーベの「顔」とも言うべき、「網盤(レーテ)」を見てみます。

レーテはマーテルに接する大円と、それに内接する小円、そして隙間を埋める唐草模様から構成されています。アストロラーベにおいて、いちばん華麗なパーツであり、そのデザインは工匠の腕の振るいどころです。

しかし、レーテの本質は一種の星図盤であり、その唐草の一枚一枚の葉先が、特定の恒星と対応していなければなりません。そして唐草の下に透けて見える、経緯線を刻んだ「鼓盤(テュンパン)」によって、それらの星々の地上座標を確認することが、アストロラーベの本領ですから、レーテがそうした実用性を備えているかに、注目する必要があります。(そもそもレーテが唐草模様である必然性はなくて、もっと無機的/実用的なデザインを採用しているアストロラーベも少なからずあります。)

(元画像の明度とコントラストを調整しました)

そういう目で見ると、澁澤のアストロラーベは肝心の葉先が丸っこいので、恒星の位置がはっきりしません。また、本来であれば葉っぱの一枚一枚に恒星の固有名が刻まれているはずですが、どこにも文字らしきものが見えません(何か線条が刻まれていますが、はっきりしません)。

(同)

さらにレーテ内の小円は、星座の間を縫って進む太陽の軌道、すなわち黄道を示すもので、ホンモノならば、円周は必ず12の区画に分けられ、そこに十二星座の名称が刻まれているはずですが、このアストロラーベは、それもはっきりしません。

★

難癖が続きましたが、以上のことは実際にホンモノと比べると、よく分かると思うので、グリニッジのアストロラーベカタログから、しばしばフェイクを産んだ「Abd al-A’immaタイプ」の画像を挙げておきます。

(カタログ番号AST0536、直径12.2cm、1850年頃。出典:van Cleempoel(編)、『Astrolabe at Greenwich』、Oxford University Press、2005)

★

ついでに、澁澤が上のアストロラーベと同時に求めた、携帯用アストロラーベも見ておきます。

(前掲 『澁澤龍彦ドラコニア・ワールド』より)

この小アストロラーベは、形は普通のアストロラーベに似ていますが、レーテの形状から分かるように、星の位置を示す機能はありません。

正確なことは分かりませんが、これは天体の高度測定専用の「マリン・アストロラーベ」のように見えます。マリン・アストロラーベは、名前こそアストロラーベですが、両者の用途はまったく違うので、昨日登場したキング氏は、両者の混用を口を酸っぱくして戒めています。またマリン・アストロラーベは、西ヨーロッパ世界で発明され、大航海時代の船乗りが使った品であり、それがイスラム世界にどれぐらい逆輸入されたものか、その辺がちょっともやっとします。

★

結論として、澁澤邸のアストロラーベは、正真正銘のホンモノとは言えないように思うのですが、もちろん私は専門家でも何でもないので、以上のことは話半分に聞いてください。

しかし、仮にそうだとしても、澁澤がイランを訪問した1971年当時、日本人がアストロラーベの実物を目にする機会は少なかったでしょうし、関連する資料もごく乏しかったはずなので、澁澤にその真贋の見極めを迫ることは穏当ではありません。(それに、澁澤は「イスパハンでアストロラーブを購う」という行為そのものに興を覚えていたはずで、その真贋はどうでもよかったんじゃないか…という気もします。)

何はともあれ、あの時代にそういう奇矯な買い物をした澁澤の好事家ぶりこそ、ここでは大いに嘉(よみ)すべきで、やっぱり彼は憧憬の対象たりうる、昭和の大綺人です。

★

1987年に没した澁澤龍彦。

今年の8月5日が三十三回忌で、いよいよ彼も永遠の彼岸に向けて帆を上げることになります。その航海が、どうか絢爛たるものでありますように。そう、あの高丘親王のごとくに―。

澁澤邸のアストロラーベ(3) ― 2019年04月29日 07時10分34秒

澁澤がアストロラーベを購入したイスパハン(エスファハーン)。

この地はまさにアストロラーベのフェイク作りの本場であり、彼が目にしたのは、観光客目当てのスーヴェニア的アストロラーベが並ぶ、観光地にありがちな光景だったのではないか…というのが、私の現時点での想像です。

(エスファハーンのバザールでアストロラーベを商う老人。MiladMasoodi 氏撮影)

★

Sreeramula Rajeswara Sarma 氏の「A Descriptive Catalogue of Indian Astronomical Instruments – Abridged Version(インド製天文機器記述目録・要約版)」から引用してみます。

(→リンク)。

「博物館で見られる、アラビア語ないしペルシャ語を彫り込んだフェイク・アストロラーベの多くは、イラン ― 特にエスファハーンで作られたもので、Abd al-A’imma とその同時代人の様式を模倣している。シカゴのアドラー・プラネタリウムは、そうしたフェイク・アストロラーベを12点も所蔵している。

インドでアストロラーベと天球儀のフェイク作りが今も続いている中心地のひとつは、ウッタル・プラデーシュ州のモラーダーバード〔…〕で、ここは真鍮工芸で有名な土地だ。かつてはボンベイがそうした中心地だと目されていた。さらにジャイプールでも、同様にフェイク機器の製造が行われていると聞く。」 (p.4237)

アストロラーベの贋作の中心地はイランであり、それが今はインドに移ったらしいのですが、ここでさらに、David A. King 氏の「The Astrolabe: What it is & what it is not(アストロラーベとは何であり、また何ではないのか)」という論考を参照してみます。

(→ダウンロードページにリンク。「Download full text PDF」をクリック)

この辺の事情について、キング氏は「イスラムのアストロラーベのフェイク製作は、19世紀にイランで始まり、過去40年間でインドへと移った」と、より具体的年代を述べています(p.160)。

キング氏の文章は2018年に発表されたものですから、40年前といえば1970年代の後半。その頃を境に、フェイク作りのメッカはイランからインドへと‘聖遷’したのでしょう。とすれば、澁澤がエスファハーンを訪れた1971年は、その「栄光」の最末期に当たるわけです。

★

もちろん、以上のことはエスファハーンという地名を手掛かりとした憶測にすぎず、エスファハーンが19世紀以降、贋作の量産地だったとしても、澁澤の購入したアストロラーベが贋物だという証拠にはなりません。

現に、キング氏の論考の38ページには、エスファハーンが中世(8~13世紀)と近世(16~17世紀)の2度にわたって、正統派アストロラーベの主要産地だったとも書かれています。ここに由緒正しいアストロラーベが残っていても不思議ではないのです。

しかし…と、もう一度話をひっくり返しますが、「金属製の各種のアストロラーブらしきものが、どの店にも飾ってある」光景は、やっぱり不自然です。

★

アストロラーベは、ヨーロッパはもちろん、イスラム世界においても、そんなにたくさん作られたわけでも、使われたわけでもない…というのが、キング氏の説くところです。(ちなみに、キング氏は1941年生まれの、イスラム科学史のエキスパートで、あの『望遠鏡の歴史』を著したHenry C. King の息子さんだそうです。斯界の権威として、その意見には耳を傾けねばなりません。)

例えば、「アストロラーベは実際に使われたのか?」という節。

「デレク・プライスがすでに1970年代に述べているように、アストロラーベは人々が想像するよりも、はるかに使用されることが少なかったらしい。これまで何百もの品を調査した者として、そこに広範に使用された形跡が残るものは、ごく僅かしかないと私は断言できる。このことが意味するのは、アストロラーベとは所有するものであり、贈呈するものであり、その用法を学ぶものであり、そしてごくたまに使用されるものであった…ということである。」 (p.37)

昔のイスラム世界でも、誰も彼もがアストロラーベを持っていたわけではありません。むしろ、当時にあっても多分にシンボリックな存在で、贈答品になるぐらい稀少な品だったのです。そこには、アストロラーベがなくても、一般の人も学者も、さして困らなかったという事情があります。以下、「アストロラーベは重要なのか?」という節より。(文中「※」は参考ページへのリンク。)

「中世天文学史の観点からいえば、アストロラーベは多くの人が考えるよりも、はるかに重要性に乏しい。第一に、宇宙を表現するものとしては、天球儀とアーミラリー・スフィアがあったし、時刻を知ろうと思えば、他の機器――特に日時計やノクターナル、あるいはナヴィキュラ〔※〕の名で知られる汎用測時盤(universal horary dial)といった小型の手持ち式測盤(hand-dials)――を使うこともできた。また、太陽・月・肉眼で見える5大惑星の位置を決定するには、〔アストロラーベではなく〕イクアトリウム〔※〕という極めて特殊な用具が必要となる。

第二に、太陽と星を使って時刻を知ろうと思えば、少なくともイスラム世界においては、特定の緯度に対応した何千、何万、あるいは何十万という項目を備えた表が存在したし、あらゆる緯度に対応した汎用表もあった。同様に、太陽・月・惑星の位置を計算するための表を、天文学者なら誰でも使うことができ、特定の年の各日におけるそれらの位置を表示した天体位置表が、さまざまな中心都市で毎年編纂されていた。

実際のところ、可動式の機器が占めるのは、天文学の歴史のほんの一部(たしかに重要な一部ではあるが)に過ぎない。天文学の歴史を記した本の中で、アストロラーベは1つか2つのセンテンスで簡単に片づけられるか、あるいは全く言及されないことすらある。天文学上のパラメータを改良することを目的とした本格的な観測に、アストロラーベが使われたことはごく稀である。」 (pp.14-15)

第二に、太陽と星を使って時刻を知ろうと思えば、少なくともイスラム世界においては、特定の緯度に対応した何千、何万、あるいは何十万という項目を備えた表が存在したし、あらゆる緯度に対応した汎用表もあった。同様に、太陽・月・惑星の位置を計算するための表を、天文学者なら誰でも使うことができ、特定の年の各日におけるそれらの位置を表示した天体位置表が、さまざまな中心都市で毎年編纂されていた。

実際のところ、可動式の機器が占めるのは、天文学の歴史のほんの一部(たしかに重要な一部ではあるが)に過ぎない。天文学の歴史を記した本の中で、アストロラーベは1つか2つのセンテンスで簡単に片づけられるか、あるいは全く言及されないことすらある。天文学上のパラメータを改良することを目的とした本格的な観測に、アストロラーベが使われたことはごく稀である。」 (pp.14-15)

さらにキング氏はこう書きます。

「しかし世間は、往時の天文学者が観測と表と計算によって行っていたことには興味を示さない。計算と表はセクシーではないが、アストロラーベは成程たしかにセクシーだ。だから、当時の社会において、アストロラーベが天文学のごく小部分を構成するにすぎないことを人々に納得させることは難しいのだ。」 (p.164)

端的に言って、アストロラーベは、その見場の良さからかなり買いかぶられている、その歴史的実像を離れて後世の人間がいろいろなファンタジーを重ねている部分がある…というのが、キング氏の意見です。だからこそ、そこに需要が生じ、フェイク市場が生まれ、土産物屋の店先を軒並み飾ることになるのです。

★

ここで澁澤の書斎に戻って、彼のアストロラーベそのものに目を向けてみます。

(この項さらにつづく)

澁澤邸のアストロラーベ(2) ― 2019年04月28日 10時48分28秒

澁澤龍彦は、「イスパハンの昼と夜」という文章の中で、アストロラーベ購入の顛末を、こう記しています

----------------------------------------------------------------

1971年9月某日、私は慌しい中近東旅行の途次、イラン中部の古都イスパハンに立ち寄る機会を得た。(中略)

夜になって、私は、何という通りか忘れたが、骨董品屋がずらりと軒を並べている、かなり繁華な通りをぶらぶら歩いてみた。面白いものが見つかったら買ってもいい、という気持である。そしてショー・ウィンドーをのぞいたり、店の中へ入って冷やかしたりしているうちに、かねてアラビア天文学関係の書物の挿絵で見知っていた、金属製の各種のアストロラーブらしきものが、どの店にも飾ってあるのに気がついた。テヘランでは一向に見かけなかった品物である。直径30センチばかりの大きなものもあれば、7センチばかりの小型の携帯用とおぼしきものもある。私の好奇心が、にわかに頭をもちあげた。〔…〕

夜になって、私は、何という通りか忘れたが、骨董品屋がずらりと軒を並べている、かなり繁華な通りをぶらぶら歩いてみた。面白いものが見つかったら買ってもいい、という気持である。そしてショー・ウィンドーをのぞいたり、店の中へ入って冷やかしたりしているうちに、かねてアラビア天文学関係の書物の挿絵で見知っていた、金属製の各種のアストロラーブらしきものが、どの店にも飾ってあるのに気がついた。テヘランでは一向に見かけなかった品物である。直径30センチばかりの大きなものもあれば、7センチばかりの小型の携帯用とおぼしきものもある。私の好奇心が、にわかに頭をもちあげた。〔…〕

私がアストロラーブを買った店では、親父と息子が二人がかりで、何とかして少しでも多く買わせようと、いろんな品物を次から次へと持ち出してくるのだった。〔…〕

私は、この息子がショー・ケースから次々に出して見せる琥珀のネックレスだとか、翡翠の指環だとか、銀の腕輪だとかには一顧もあたえず、店のいちばん奥にひっそりとぶら下がっている、緑青の色でやや青く染まった、直径30センチばかりの蒼古たるアストロラーブに、ひたすら目を注いでいた。

やがて、それに気づいた息子が、「ははあ、アストロラーブがお気に入りですか?」と言って、いそいそと件の品物を釘から外して、私の前に重そうに持ってきた。それは手に取ってみると全く重い、ずっしりと重い真鍮のアストロラーブであった!

私はこれを手に入れたが、値段については記すのをやめよう。読者それぞれ、もしその気があれば、想像をたくましくしていただきたい。とにかく、向こうの言い値の3分の2ぐらいの線で、私たちのささやかな商談は成立した、とだけ申し上げておこう。

私は、この息子がショー・ケースから次々に出して見せる琥珀のネックレスだとか、翡翠の指環だとか、銀の腕輪だとかには一顧もあたえず、店のいちばん奥にひっそりとぶら下がっている、緑青の色でやや青く染まった、直径30センチばかりの蒼古たるアストロラーブに、ひたすら目を注いでいた。

やがて、それに気づいた息子が、「ははあ、アストロラーブがお気に入りですか?」と言って、いそいそと件の品物を釘から外して、私の前に重そうに持ってきた。それは手に取ってみると全く重い、ずっしりと重い真鍮のアストロラーブであった!

私はこれを手に入れたが、値段については記すのをやめよう。読者それぞれ、もしその気があれば、想像をたくましくしていただきたい。とにかく、向こうの言い値の3分の2ぐらいの線で、私たちのささやかな商談は成立した、とだけ申し上げておこう。

(引用は澁澤龍子(編)、沢渡朔(写真)『澁澤龍彦ドラコニア・ワールド』(集英社、2010)より。初出は「潮」1972年1月号。単行本『ヨーロッパの乳房』所収。なお、引用にあたり、漢数字はアラビア数字に改めました。)

----------------------------------------------------------------

(上掲『澁澤龍彦ドラコニア・ワールド』より)

「イスパハン」はテヘランから南に350キロほど内陸に入った、イラン中部の町です。グーグルマップだと「イスファハーン」、ウィキペディアだと「エスファハーン」と表示されます(以下、エスファハーンと呼びます)。

ついでにウィキペディアから切り貼りすると、エスファハーンは遠く紀元前に溯る古い町で、近世にサファヴィー朝の首都となった、文字通りの古都です。ただし、18世紀にサファヴィー朝が滅亡した後は急速に衰え、19世紀に漸次復興したものの、もはや昔日の面影はなく、今は観光メインの一地方都市という位置づけのようです。

面白いのは、「町の住人は出費に厳しい「倹約家」「吝嗇家」として良くも悪くも有名であり、他の地域の人間からは敬遠されることがある。イランでは「エスファハーンはいいところだ。エスファハーン人さえいなければ」という住民を揶揄する言葉も知られている。」という記述。まあ、どことは言いませんが、日本にもありそうな町です。

★

さて、そんな「しわい」町で、澁澤は骨董屋とやりあった末に、アストロラーベを手に入れました。

この文章を一読して、真っ先に気になるのが、「金属製の各種のアストロラーブらしきものが、どの店にも飾ってあるのに気がついた。テヘランでは一向に見かけなかった品物である。」という一文です。なんぼ古都でも、貴重なアストロラーベが、骨董屋の店先に軒並みごろごろしているというのは、いかにもアヤシイ感じがします。

(長くなるので、ここで記事を割ります。この項つづく)

澁澤邸のアストロラーベ(1) ― 2019年04月27日 13時50分08秒

稀代の文人、澁澤龍彦(1928-1987)。

その生没年を年号でいえば、すなわち昭和3年と昭和62年です。いわば、彼はまるまる昭和を生きた人。まあ、いちいち年号にとらわれる必要もないですが、平成が終わろうとする今、澁澤なき時代も早30年を超えたんだなあ…と思うにつけ、当時のことがしみじみ思い出されます。

★

彼の書斎については以前も書いたことがあります。

あのたたずまいに憧れた人、そして深い影響を受けた人は少なくないでしょう。私もその一人で、今でもふと、自分が「澁澤ごっこ」をしてるだけなんじゃないかと、後ろめたく感じるときがあります。

しかし澁澤の場合、「オブジェ好き」を自認してはいても、コレクター的偏執は薄かったので、わけもなく物量に走ることなく、あの洒落た部屋に見苦しいまでにモノが堆積することがなくて済んだのは、彼自身にとっても、彼のファンにとっても甚だ幸いなことでした。

★

ところで、澁澤が手元に置いた品の性格に関していうと、彼は自然万般への関心は強かったでしょうが、特に天文に傾倒した形跡はないので、その収集物にも天文関係の品はごく少ないように見えます。そうした中で異彩を放つのが、彼が自らイランの古道具屋で求めた、大小のアストロラーベです。

(澁澤の書斎の一角。篠山紀信撮影「季刊みづゑ」1987年冬号より)

(同拡大)

「昭和の日」を前に、澁澤のアストロラーベに一寸こだわってみます。

(この項つづく)

ギザギザの額縁に入った細密画 ― 2019年03月05日 19時20分27秒

eBayの商品カテゴリーを見ると、絵葉書やら、おまけカードやら、マッチラベルやら、雑誌広告やら、その他およそ蒐集の対象となりそうな「紙モノ」は、全部ひっくるめて「Collectible」というカテゴリーに含まれます。

しかし、切手は別格で、他のもろもろの紙モノとは別に、「Stamp」という独立のカテゴリーが作られています。個人的には、切手も他の紙モノも、そう違いを感じないのですが、切手は趣味としての歴史も長いし、何せ国が発行した立派な「証紙」ですから、コレクターに言わせれば、「ほかの紙切れ風情と一緒にしないでくれよ」という気分なのかもしれません。

★

だから、切手の蒐集というのは安易に踏み込んではいけない領域で、私も積極的に集めることはしてないんですが、天文モチーフだったり、理科趣味的なものは、時々手にすることがあります。そして切手に関しては、あまり時代にこだわらず、最近のものでも、いいなと思うものはパッと買ってしまいます。

そんな切手たちがストックブックに少しずつ増えていき、たまにストックブックを開くと、「ああ、切手もなかなかいいものだなあ…」と、しみじみ思います。

何といっても、あの小さな画面にきっちり絵が収まっているのがいいし、その絵柄も国がお金をかけているだけあって、秀逸なデザインが多いです(凝ったデザインには、偽造防止の意味もあるらしい)。そしてあのミシン目の美しさ。ミシン目がない切手は、只のシールみたいで、魅力半減だと思うのは、私一人にとどまらないでしょう。

★

私が子供時代に経験した昭和の郵趣ブームは、多分に投機的な色彩がありました(値上がりを期待して買う人が多かったそうです)。だから、ちょっと不純なものがあったのですが、今はそういうのが(たぶん)下火になったおかげで、心静かに切手を愛でることができます。そして、やっぱり個人的に子供時代の記憶と結びついているので、そこに甘いノスタルジーが漂います。

★

たとえば、以前も登場した「プラハのオルロイ(天文時計)」の切手。

そこに最近付け加わった、新顔切手の伊達者ぶりといったらどうでしょう。

(2010年発行のチェコ切手)

とにかく切手の世界は広いですから、こんな「カッコいい」切手がザクザクあって、しかも総じて安価だと聞けば――切手の実売価格の規定因は、どうも「カッコよさ」ではないらしい――、切手収集に精を出す人がいるのも、むべなるかなです。

★

政情不穏の折柄、小市民的な、まことに「こまい」話で恐縮です。

でも、私のような小市民が、こういう小芸術を心おきなく愉しめる世こそあらまほしけれ…と、いつもの繰り言ですが、強く望みます。

手のひらのオルロイ ― 2018年04月25日 05時42分20秒

オルロイへのこだわりから、こんなプラハ土産も買いました。

台座からてっぺんの十字架まで、全高約12cmのミニ・オルロイ。

もちろん今出来の品で、現地に行けば、今でも売ってるかもしれません。

素材はオール金属のダイカスト・モデルです。

(文字盤の直径は約2cm)

オルロイの中で一番目立つ、アストロラーベ風のカラフルな文字盤は、金属印刷で再現。その下の12か月の農事と星座を描いた「暦表」と呼ばれる部分は、小さな時計に置き換わっています。

★

土産物というのは、それを買った時の愉しい思い出とか、届けてくれた人の心遣いなどと結びついて、初めて意味を持つものでしょう。ですから、こんなふうに見知らぬ人からお土産だけ譲ってもらっても…という思いもあります。でも、当面プラハに行く機会もありませんし、土産物というのは現地にはあふれていても、それ以外の土地では意外と手に入らないものですから、オルロイ好きとして、つい食指が動きました。

机上でカチコチ時を刻む、まだ見ぬオルロイの似姿。

これは過去の思い出ではなく、未来の夢と結びついた、一風変わった土産物と言えるかもしれません。

(クルッと後を向けたところ。背部や底部に「MADE IN CHINA」のシールがこっそり貼られている…というのも、ありがちなオチですが、原産国表示はどこにもありませんでした。)

オルロイの前で ― 2018年04月23日 06時49分44秒

プラハの旧市街で、毎日可憐なからくりショーを演じる天文時計。

「プラハのオルロイ」として知られる、著名な観光名所です。

「オルロイ(orloj)」はチェコ語で、これ一語で「天文時計」の意味。さかのぼれば、ギリシャ語の「ホーロロギオン(時を数えるもの、時計)」に由来し、英語の「horology(時計製作学)」も語源は一緒です。(英語の「hour」は、この「ホーロ」から来ています。)

★

プラハのオルロイのことは、以前も何度か記事にしました。その折に、オルロイを描いた、プラハ土産のメカニカル・ポストカードを紹介しましたが(LINK)、最近また違う絵柄の品を見付けました。

淡彩スケッチを元にした、優しい雰囲気の絵葉書です。

他の品と同様、脇のホイールを回すことで、上部の窓から聖人たちが順繰りに顔を出す仕掛けになっています。

時代を判別する手がかりに欠けますが、網目製版のオフセット印刷なので、そんなに古いものではなくて、おそらく戦後の1950~60年代の品じゃないでしょうか。

プラハのオルロイは、第2次大戦末期に、ドイツ軍によって破壊され(※)、1948年にようやく修復が成ったそうです。その後に訪れた、曲がりなりにも平和な時代に、この絵葉書は作られたのでしょう。

(※)その惨状は、「damaged Prague astronomical clock」で画像検索すると(LINK)、ありありと見ることができます。

★

今のプラハを訪れる人は、オルロイの前に立って、遠い中世のメルヘンに思いをはせることでしょう。私がその場に立っても、たぶん同じでしょうが、さらに鉄錆の味がする<東西冷戦>の記憶をそこに重ね、現代史の中で揺れ動いた、今はなき「チェコスロバキア共和国」の運命を思って、しばし立ち尽くすかもしれません。

透過式オーラリー ― 2018年01月28日 11時55分04秒

今更ですが、私はこれまで天文にちなむ古物を、随分買ったり眺めたりしてきました。

それでも、天文古玩界はまことに広く、「もはや日の下に新しきものなし」…なんて、チラとでも思ったら、それは慢心以外の何物でもありません。

今日も今日とて、「ウワー!コレハタマランナー!!」という品を見ました。

(これだから、天文古玩の世界から離れられないのです。)

1817年頃、イギリスのEltonというメーカー(伝未詳)が売り出した、一種の天文教具です。マホガニーのケースに仕組まれたカラフルな天文図が、ハンドルを回すとくるくるスクロールするようになっていて、それだけでも面白い工夫ですが、さらに背後から灯りで照らすと、星たちの姿が灯籠絵のように、一層あざやかに浮かび上がるという、まことに艶麗な「天文紙芝居」が楽しめる装置です。

そこに展開するのは、

①地球とその大気、②地球の二重運動(自転と公転のこと?)、③黄道12星座の記号、④オリオン座、⑤月とその見え方、⑥日食、⑦月食、⑧太陽系

の8つの光景です。

★

太陽系の惑星の動きをシミュレートする器械装置である「オーラリー」とは、その構造も目的も少なからず異なりますが、この種の教具を「透過式オーラリー(Transparent Orrery)」と称するそうです。

商品紹介文には、当時、ロンドンで天文学講演家として活躍した、アダムとディーンのウォーカー父子の名前が挙がっていて、彼らが透過式オーラリー、別名「エイドウラニオン(Eidouranion)」という装置を用いたことに触れて、上の品もその類品であると解説しています。

ここで「Eidouranion」を検索すると、Wikipediaにその項目がありました。

それによれば、父親であるアダム・ウォーカーは、1780年代に、直径27フィート(8.3メートル)の巨大な像を、背面投影でスクリーンに映写し、さらにその像を機械仕掛けで動かすという装置を発明して、ロンドンの大劇場で公演したそうです。(ちなみにその名称は、ギリシャ語のエイドス(形、姿)とウラノス(天空神)を組み合わせた造語です。)

(Wikipediaの上記リンク先より)

上の品は、ここに登場するエイドウラニオンともまた違いますが、現代のプラネタリウムと同様、透過式オーラリーにも、舞台用の大掛かりな装置から、家庭用の小型装置まで、大小さまざまな品が売られていたのでしょう。(書いているうちに思い出しましたが、天文古玩界の先達、トマス・サンドベリさんのサイトでも、フランス製の小型透過式オーラリーが紹介されていました。)

★

件の品はすでに売却済みで、果たしていくらで売れたのかは不明です。

まあ、買える買えないは別として、こういういかにもミュージアムピース的な品が、時に「売り物」としてマーケットに登場するのは、何となく嬉しい事実です。

値段のついでに言うと、この品は1817年当時、定価15シリングだった由。

もののサイトで、今のお金に換算すると、物価ベースだと50ポンド、邦貨にして8,000円ぐらい。あるいは賃金ベースだと、その10倍ちょっとになります(昔は多くの人が貧しく、物は相対的に高かったのです)。間をとって4~5万円ぐらいと考えれば、まあそんなものかという気がします。

今もその値段で買えるといいのですが、200年という歳月に敬意を表して、そこに歳月代を上乗せすれば、やっぱり相当な値段になってしまうことは、やむをえません。

ストラスブールの天文時計(後編) ― 2017年10月22日 08時15分36秒

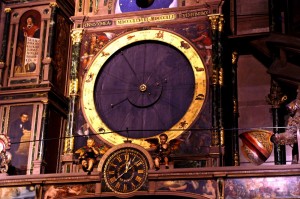

ストラスブール大聖堂の天文時計のつづき。

この中世ムード満点の天文時計は、実際には1838年の完成ですから、中世どころか、むしろ近代の作です。でも、これは1574年に完成した先代(2代目)の天文時計の外観を、かなり忠実に再現しているので、やっぱり相当古風は古風です。

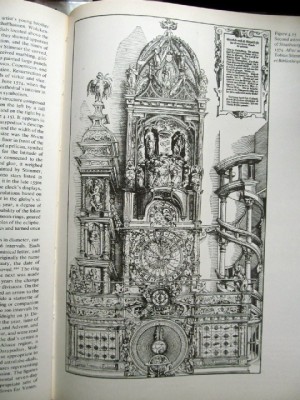

(ストラスブールの2代目天文時計。この時計の装飾を手がけた、シュティンマー兄弟による同時代の版画。H.C.Kingの『Geared to the Stars』より)

この2代目の天文時計は、そこに“或る人物”が描かれたことによって、14世紀に作られた初代とは、隔絶した存在となりました。これが中世ではなく、確かにルネサンスの産物であることを雄弁に物語る、その人物とは、ニコラウス・コペルニクス(1473-1543)。

カトリックの大聖堂に、堂々とコペルニクス像が描かれたことに、少なからず驚きますが、コペルニクスの地動説が、カトリックではっきりと異端視されるようになったのは、17世紀のガリレオの時代になってからだと聞けば、ことさら異とするに足りないのかもしれません。

上の版画に目をこらすと、たしかに左下のほうに、それらしい人がいます。

では、3代目の天文時計ではどうかと思って写真を見たら、以前よりも一段高い位置に、やっぱりコペルニクスがいました。(なお、その下の、元コペルニクスがいた場所にいるのは、3代目の製作者であるジャン=バティスト・シュヴィルゲ(Jean-Baptiste Schwilgué、1776-1856)だそうです。)

(画面左上に注目。英語版Wikipedia、「Strasbourg astronomical clock」の項より)

そして、2代目天文時計の中央に鎮座し、古人の目を奪ったアストロラーベ式文字盤は、3代目になると、惑星の運行を直接表現した、巨大なオーラリーに改変されていることが分かります。

★

古風な天文時計こそ、かつての最新テクノロジーであり、当時最先端の宇宙論を人々にアピールするツールでもありました。

現代の技術で、現代の宇宙論を表現した、巨大な天文時計が作られ、都市ごとにデザインを競う…なんていう風になったら、ちょっと素敵ですね。(でも今は、科学博物館やプラネタリウムが、その役割を担っているのかもしれません。)

★

さあ、天が動くか地が動くか、ひとつ投票に行って来ましょう。

最近のコメント