時計の版画集(後編) ― 2021年02月01日 06時58分34秒

堀田良平氏の『自鳴鐘書票廿四時』の内容を見てみます。

ちなみに書名の「自鳴鐘」とは、昔のボンボン時計のように、報時機能の付いた時計のことですが、いかにも語感が古めかしいですね。何でも、戦国時代には南蛮より渡来していたそうですから、まあ古いのも道理です。

時計がきざむ時刻の数にちなんで、ここに集められたのは22作家、24枚の蔵書票です。

巻頭の一枚。京都の徳力富吉郎(1902-2000)による板目木版画。

以下に登場する蔵書票は大小さまざまですが、それらが1枚ずつ和紙に貼付されています。この徳力氏の作品は大きい方で、紙片全体のサイズは13.5×8cmあります。

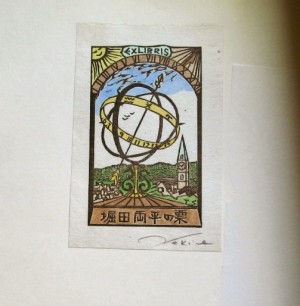

関根寿雄作の板目木版画。

アーミラリースフィア型の日時計を描いた作品。関根氏については、以前『星宿海』という星座の版画集を紹介したことがありますが(LINK)、天文モチーフに関して一家言ありそうな方です。

栗田政裕作、木口木版画。

栗田氏は、黒々とした木口木版によって、夜の世界や宇宙をテーマにした作品を多く手掛けている方らしく、この作品も星空を背景に、幻想的な時計が造形されています。

清水敦作、銅版画。

壁面日時計を描いた優しい雰囲気の作品。鶏はもちろん「時を告げる者」の寓意でしょう。隅にエディションナンバーが「4/100」と入っていて、この蔵書票は100枚刷られたようです。この『自鳴鐘書票廿四時』は、全部で15部刊行されただけなので、残りの85枚が本来の蔵書票用という計算です(たぶん)。

神崎温順(かみさきすなお)作、染色作品。

これは染物を応用した「型絵染」で、型紙と顔料で和紙を染めて作るので、版木を使った版画とは工程が異なります。

★

時計の話題は、何よりも太陽と地球の動きとの関連で取り上げているわけですが、そればかりでなく、時計はそれ自体興味深いものです。

人間の作った品で、最も複雑なものが機械式時計…という時代が長かったので、時計は見る者の空想をいろいろ誘いました。金属ケースの中で、絶えず部品がカチカチ、クルクル動いているのを見ると、いろいろな事物――たとえば人体――をそこに重ねて見たくなるし、さらに「この世界には、人間には窺い知れないけれども、確かに見えざる機構があるはずだ」という観念を誘発し、時計は宇宙の比喩にも使われました。

果たして“究極のウォッチメーカー”である<神>はいるのか、いないのか。

まあ、いないのかもしれませんが、作り手なしに、これほど複雑な「時計」が自ずと出来上がったとしたら、それはそれで驚くべきことです。

アトラスは時を背負う ― 2021年02月02日 06時22分32秒

さて、今日も時計の話題です。

時計と天文の結びつきを気にしている最中に、ひとつ新しい発見がありました。

記事中、「この像は元々独立した彫像として制作されたのではなしに、何か別の用途(建物や細工物のデコレーション)に使われていたのを取り外して、後からこんな風に一本立ちさせたのではないでしょうか」と推測しましたが、この推測は確かに当たっていて、この像はかつて時計のてっぺんを飾っていたことを、今回知りました。

★

さっそく「Atlas clock」で検索すると、問題の「時計のてっぺんに乗ったアトラス像」はもちろん、アトラスが(地球や天球ではなく)時計そのものを支えている品も続々と見つかり、天空を支えるアトラス神と、時計との強固な結びつきが、ここにはっきりしたのでした。

(Googleの画像検索画面)

それら時計に乗ったアトラス像は、みなよく似ていますが、似ていながらも微妙に違っています。どうやら同一メーカーでも、新しい製品を作るたびに、新たに型を起こしていたようです。それらを見て回るうちに、手元のアトラス像に酷似したものを見つけました。

上記は米ウィスコンシン州のアンティークショップ、The Harp Galleryさんの商品ページで、その説明によると、この時計は2017年を去ること約60年前、すなわち1950年代末頃に作られたもので、オランダのWarmink社が、WUBAのブランドで製造販売していたものの由。手元のアトラス像も、同社由来と見てほぼ間違いないでしょう。

(同上掲載画像の部分拡大)

まあ酷似とはいっても、仔細に見ると微妙に違うので、手元の品のオリジンを完全に特定できたわけではありません。でも、Warmink社は1929年の創業だそうですから(参照リンク)、手元の像もそれ以降の品であることは確実で、少なくとも過去記事で書いたような「19世紀」は誇大です。

★

ただ、Warmink社の時計自体は、20世紀生まれだとしても、そこにはさらに古いモデルがあります。

例えば、上もWUBAブランドの壁掛け時計ですが、これは下のような時計をお手本にしたものでしょう。

後者は以前クリスティーズのオークションに出たもので、クリスティーズの説明によれば、1700年頃のオランダ製だそうです。(ちなみに上のWUBAは80ユーロ、クリスティーズの方は4,000ユーロで落札されました。)

★

手元のアトラスは、時代が思ったよりも若かったし、いささか高い買い物だったかな…という思いもありますが、それ以上に、今回その正体が分かってホッとしました。謎解きの突破口を与えていただいたLECURIOさんに、改めて感謝いたします。

お手軽な天文時計 ― 2021年02月03日 18時13分51秒

本物の天文時計を手にするのは、なかなか大変なことです。

ネックとなるのはもちろんお金。手元で愛でようと思えば、必然的に小型の置時計、ないし掛時計ということになりますが、どちらにしても昔の王侯貴族の身辺にあったような品は、それこそ天文学的値段ですし、今出来のものでも、ちょっと気の利いた品となれば、やっぱりウン十万円要求してくるので、気軽に楽しむことは難しいです。

しかし、何事も道はあります。例えば下の時計はどうでしょう。

ガラス蓋付きの木枠の向こうに中世チックな文字盤が見えます。

上の文字盤では、時刻と月の満ち欠けを、

下の文字盤では、黄道上における太陽の位置を教えてくれるというもので、天文時計の基本を押さえています。「Astrology Clock」の名の通り、カラフルな星座絵のほかに、惑星記号を随所にあしらって、なかなかそれらしいムードを醸し出しています。

★

この時計について、たぶん最も詳しい説明は、「全米時計コレクター協会(National Association of Watch & Clock Collectors, Inc.)」のページに掲載されているものです(LINK)。

発売は1975年ごろで、当然そう古いものではありません。

ですから裏面を見ると、ちょっと散文的というか、安手な感じがありますが、それはやむを得ないでしょう。電源はAC電源で、アメリカ製なので、定格電圧は120ボルト。100ボルトでも普通に動く気はしますが、モノが時計だけに変圧器をかませた方が良いかもしれず、まだ実際に動かしたことはありません。

製造元はアメリカのコネチカット州の電化製品メーカー、メカトロニクス社(Mech'a'tronicsではなく、社名はMechtronicsと綴ります)で、同社の「フェアフィールド時計製造部門」が手掛けたものです。しかしネット情報が至極乏しくて、ここは今のところ謎のメーカーです。

乏しいネット情報を総合すると、同社は1967年創業で、オーナーのRichard J. Fellinger氏は既に2017年に77歳で亡くなられた由。いずれにしても、同社が時計製造を手掛けたのは、1970年代半ば~80年頃の、ごく短期間に限られるようです。そのわりに今でも製品をよくeBayで見かけるのは、一時相当大量に作られたことを物語りますが、それほど繁盛していた時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎です。

ちなみに、この「アストロロジー・クロック」、eBayだと1万円台で手に入るので、相当なハイ・コストパフォーマンスです。

★

ついでながら、本製品の特許番号から、特許申請書類を見つけたので、資料としてリンクしておきます(LINK)。

とりあえず、冒頭のアブストラクトとメカニズムの概略図は以下。

チェーンとホイールを上手く使うことで、1個のモーターで3つのダイヤルを正確かつ安価に動かせるというのが味噌のようです。ハイ・コストパフォーマンスの理由はこれです。

でも…と思います。上で「時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎」と書きましたが、ひょっとしたら、この工夫こそが、その理由なのかもしれません。というのも、こんな簡単な仕組みで乗り切れるほど、時計製造は甘い世界ではなかろう…という気がするからです。つまり、発想は良かったけれども、精度が十分出せなかった、それが同社の時計部門が短命で終わった理由ではないでしょうか。まあ、1秒も動かさない前から決めつけてはいけませんが、なんとなくそんな気がします。

月に漕ぎだす ― 2021年02月05日 21時14分19秒

月夜の幻灯スライド。

静かな夜の湖。数隻のボートが入江を離れ、ひと連なりに漕ぎだしたところです。

湖面には月光がきらきらと反射し、その光をかき分けるように進むボートの櫂の音、水しぶきの音。「幻灯」の名の通り、幻のように美しい、そしてまた謎めいた情景です。

澄んだ月夜の光景が、見る者の裡に広がり、こちらの心も森閑と澄んできます。

(手書きの文字は「Boating on Lower Lake」)

このスライドは、長方形をしたアメリカン・サイズなので、北米のどこかの景色だと思います。でも、Lower Lakeと名の付く湖はあちこちにあるので、どこを撮った写真かは分かりません。でも、それでいいのです。これはどこにでもあり、どこにもない、「心の中の湖」として眺めるのが良いように思います。

----------------------------------------------

【閑語】

美しいボートから目を転じて、我らが乗り合わせた阿呆船。

こちらもなかなか人材が豊富で、順調に迷走を続けています。

船頭多くして、船、山に登る――。

いったい目的の地、「阿呆国ナラゴニア」にたどり着くのはいつなのか。それともとっくにナラゴニアの奥深くまで達し、さらにエッチラオッチラ山を登っているところなのか。

こちらも幻のように奇なる光景ではあるのですが、もちろん心が澄むことはありません。

Sonne Mond und Sterne … 8年目のありがとう ― 2021年02月06日 14時39分06秒

こういう見る人の少ないブログでも、長く続けることには少なからず意味があります。

長く続ければそれ自体が歴史となり、そしていったん歴史となれば、そこに不思議な偶然や嬉しい偶然が折々生じて、私の生活(大げさに言えば人生)を彩ってくれるからです。

先日、時計モチーフの蔵書票の話題の中で、関連する過去記事を見返していました。

それは関根寿雄氏の版画集『星宿海』を採り上げた記事ですが、思えば今からもう8年も前になるのですね(LINK)。

その記事へのコメント欄の中で、ハンドルネーム ao さんから頂いたコメントを再読し、「そうだ!この本に言及するのを忘れていた!」と思い出した本があります。それは星空を抒情的に描いた作品として、決して落とすことのできない絵本で、aoさんに教えていただき、当時さっそく入手したのでした。

■Lore von Recklinghausen(著)

『Sonne, Mond und Sterne(太陽・月・星)』

Volksverband der Bücherfreunde Wegweiser Verlag (Berlin), 1925.

32p.

『Sonne, Mond und Sterne(太陽・月・星)』

Volksverband der Bücherfreunde Wegweiser Verlag (Berlin), 1925.

32p.

(タイトルページ)

著者のローレ・フォン・レックリングハウゼンは伝未詳ですが、この1925年の『太陽・月・星』をはじめ、1930年代~40年代初めにかけて、数冊の児童書を著わした女性。

ご覧のように横長の判型で、左側に文章、右側に挿絵が来る体裁で全体が統一されています。

(北極星の話に耳を傾けるグレーテ)

ストーリーはごく単純です。

ある晩、グレーテという少女が、お母さん(お母さんもグレーテという同じ名前)から星々の物語を聞かされて興味津々、もっともっととせがむのですが、「お母さんだって何でも知ってるわけじゃないのよ」と、軽くいなされてしまいます。その夜、彼女は不思議な星の車に乗って天界を訪問し、太陽や月、惑星や星座たちの物語をたっぷり聞かされて、途中で道に迷いながらも、最後は無事我が家に戻り…ラストはお約束の夢オチです。

この本で特筆すべきは、何といってもその美しい挿絵。

この本の発行は1925年ですから、アール・ヌーヴォー(ドイツ風にいえばユーゲントシュティール)の時代からは、いささか外れますが、その余流を思わせる流麗で繊細な絵柄は心憎いばかりです。そしてもう一つの特長は、挿絵がすべて石版だという点。絵柄ばかりでなく、その刷り上りも実に美しいです。

この美しい本は、特に稀本ではありません。今でも普通に古書マーケットに流通しており、値段もそう張らないので、星好きの人はぜひお手元に置かれてはどうでしょうか。

素敵な出会いをいただいたaoさんに、改めて8年目のありがとうを捧げます。

甘く苦い星図 ― 2021年02月07日 11時54分07秒

昨日の『Sonne, Mond und Sterne』と似た、横長の判型の本が本棚に並んでいます。

こちらももっと早くに登場させるべきでしたが、その機会がありませんでした。満を持しての登場になります。

■Kakao-Compagnie Theodor Reichardt(編)

『Monats-Sternkarten(毎月の星図)』

刊年なし(1900年頃)

星図12枚+付属解説書14p.

『Monats-Sternkarten(毎月の星図)』

刊年なし(1900年頃)

星図12枚+付属解説書14p.

ドイツのハンブルクにあった、テオドール・ライハルト・ココア社(1892年創業)というチョコレートメーカーが出版した、異色の星図集です。

布製のポートフォリオを開くと、

中に、月ごとの星図カードが12枚入っています(カードサイズは19×27cm)。

ひとつ上の写真も、この写真もそうですが、星図は全部同じデザインのように見えて、よく見ると文字と地平環の色が薄青磁色だったり、灰茶色だったり、月々で微妙に違っていて、そこに渋い美しさがあります。

1月の空拡大。一見して分かる通り、星図は星座早見盤を模した形式で、ヨーロッパ中部付近の緯度に対応しています。そこに表現されているのは、各月の半ば、夜10時ころの空です。

カードの裏面には、その月の星座と見どころの解説が載っています。

★

ところで、なぜチョコレート会社が星図を売っていたのか?

容易に予想されるように、これも販促グッズの一種で、要はシガレットカードや紅茶カードの大型版です。ただし、煙草や紅茶の場合は、商品そのものにカードを同梱していたのに対し、こちらは客寄せとして、店頭でカードをバラ売りしていた点が違います。

そして全部カードを集めると、おまけとして、このポートフォリオと解説書の購入特典が得られる仕組みだったのかな…と想像します。そうすれば、子供にせがまれたお父さん・お母さんが、毎月必ず店を訪れたでしょうし(毎月店頭に並ぶカードが変わるわけです)、店に来れば来たで、カードだけ買って済ますこともできなかったでしょうから、これはなかなか上手い商売です。

「こんな手間暇をかけずに、最初から星座早見盤を売り出した方が早いのに…」と、最初見たときは思いましたが、上のような事情を考えれば、そうしなかった理由は明らかです。渋く美しい星図の背後には、客を呼び込む巧みな商策がひそんでおり、その意味では、甘い中にも一寸苦いものがまじります。

★

(解説書表紙)

(同裏表紙)

付属の解説書は天文の基礎知識を説く、いわば「総説編」。

そのブックデザインも、ユーゲントシュティールっぽい洒落たデザインです。

裏表紙の内側には夜空を飛ぶ複葉機が描かれています。

その特徴的なシルエットは、ライトフライヤー号に間違いなく、アメリカ生まれの同機が空のヒーローだったのは、1903年からわずか2~3年のことでしたから、この星図カードが生まれたのも、きっとその頃なのでしょう。

解説書にはさまっていた切り抜き。水星から海王星までの惑星データ表です(1930年発見の冥王星は当然まだ載っていません)。どうといことのない紙片ですが、この星図の以前の持ち主が熱心な星好きだったことを示すようで、昔の人と心が通うような気がするのは、こんな瞬間です。

100年前の原始世界 ― 2021年02月11日 20時39分08秒

これもついでと言えばついでですが、前回の星図と同じ意図のもと作られた、テオドール・ライハルト・ココア社の別シリーズのカードを見てみます。

(巨大な肢骨を手に、感慨にふける古生物学者)

■Kakao-Compagnie Theodor Reichardt(編)

『Tiere der Urwelt in 30 Kunstblättern nach wissenschaftliche

『Tiere der Urwelt in 30 Kunstblättern nach wissenschaftliche

Material bearbeitet.』

(科学的資料に基づく全30枚の美しい図版で見る原始世界の動物たち)

刊年なし(1900年頃)、多色石版画 全30枚

(科学的資料に基づく全30枚の美しい図版で見る原始世界の動物たち)

刊年なし(1900年頃)、多色石版画 全30枚

これまた上の写真に写っているのはポートフォリオで、この中に30枚の図版カードがはさまっています。

静かにまたたく星座よりも、太古の動物は一層子供たちの心を捉えたのでしょう。

この動物セットは、その後すぐに続集が出ました。

その辺の書誌がいくぶん複雑なのですが、まず手元にあるのは、1900年ごろに出た同シリーズの第1集です。その後、あまり間をおかず、同じポートフォリオ・デザインで第2集が出て、全60枚のセットになりました。

その後、1910年代になってからだと思うのですが、上記60枚に新たに30枚を加えた全90枚を、図版の順序等を入れ替えて、新たに全3集に編集しなおした新シリーズが出ました。こちらはポートフォリオ・デザインが翼竜の表紙絵に変わっています。

(全3集からなる新シリーズ。ネット上で拾った画像です)

★

さて、実際の図版をさらに見に行きます。

原始世界の動物…というと、恐竜が思い浮かびますが、その前に新生代の哺乳類もいろいろ登場します。編集の方針としては、あたかも地表から化石を掘り進めるように、新しい時代から古い時代へと、時間をさかのぼるように図版が配列されているようです。

カラフルな多色石版は、目で見て愉しいのですが、100年後の目で見ると、どれも微妙に変な感じがします。

その「変な感じ」の大きな要素は、もちろん化石骨から生体を復元する、学的水準の変化でしょう。ステゴサウルスの姿もその例にもれません。

(犬塚則久(著)『恐竜復元』、岩波書店、1997より)

上の本も、今となってはちょっと古いかもしれませんが、左上のマーシュによる1891年の復元図と、右下の1990年代の復元図とを比べれば、頭部から尻尾まで大きく逆U字を描いた「昔のステゴサウルス」と、頭をぐっと反らし、尻尾もピンと持ち上げた「今風のステゴサウルス」の違いに目を見張ります。この動物シリーズに出てくるステゴサウルスは、もちろん「昔のステゴサウルス」です。(実のところ、私の中のステゴサウルスも、こちらに近いです。)

このイクチオサウルスも、いかにも変です。今だと完全にイルカ化した姿で描かれますが、当時はそこに「恐竜っぽさ」を加味しないと、何だか落ち着かなかったのでしょう。

★

ただ、ここに漂う「変な感じ」は、どうもそれだけではなさそうです。

最初は分かりませんでしたが、しばらく考えたら、その理由が分かりました。

そう、動物たちがやたらと同種で、あるいは異種で、戦っているのです。

100年前の人々にとって、原始の世界は「絶えざる闘争の世界」とイメージされており、そこらじゅうで阿鼻叫喚が上がっていた…と考えていた節があります。

そこには現実の帝国主義的な植民地獲得競争と、社会的ダーウィニズムの流行が、当然影を落としているのでしょう。

★

それと、もう一つ「変な感じ」の理由を挙げることができます。

岩礁に上がり、沈む夕日をじっと見つめる古生代の甲冑魚。

甲冑魚がこんなふうに陸に上がったのかどうか、そこも不審ですが、それよりも気になるのは、この図に典型的に見られる「不自然な擬人化」です。これまた100年前の博物学には、たっぷりあった成分だと思います。

★

原始世界のタイムスケールに比べて、100年という時間はいかにも短いです。

それでも結構な勢いで、原始世界のイメージは上書きされ続けています。それは取りも直さず人間世界の変化の速さの反映でしょう。

ただ、今日の記事は何となく現代の目線で、100年前の世界を指弾する調子で書いていますが、擬人化傾向ひとつとっても、本当に現代は100年前よりも「正しい」対象の捉え方に近づいているのか…というと、何だか心もとないところもあります(だからこそ「新型コロナとの戦い」みたいな言い方が好まれるのでしょう)。

地震禍、津波禍 ― 2021年02月14日 15時52分53秒

コロナ禍の日本をまた地震が襲いました。まさに泣き顔を狙って刺す蜂のようです。

直接被害に遭われた方々に、改めてお見舞いを申し上げます。どうか平穏な日々が早く戻りますように。

★

ここで、ゆくりなく10年前を思い出します。

あのときは最大震度7を記録した地点もありましたが、東北地方の多くの市町を襲ったのは最大震度6強の揺れで、今回の地震と同じでした。

地震の揺れで山が崩れ、家屋が倒れ、ライフラインが途絶え…というのも深刻な出来事です。でも、もし10年前のあの日、東北を襲ったのが「地面の揺れ」だけだったら…。もし津波さえなかったら…。もしそうだったら、三陸があれほどの悲劇に見舞われることはなかったし、原発事故もありませんでした。東日本大震災の惨禍は、「地震被害」というよりも、むしろ「津波被害」と呼んだ方が適切なのではありますまいか。

夕べの地震で津波が来なかったのは、あえて不幸中の幸いと言うべきでしょう。(地震を「幸い」というと語弊がありますが、英語でいえばconsolation(慰藉)、不運の中に見出されるわずかな慰めです。あるいは、地震に加えて津波も襲った世界を考えれば、津波のない世界線を歩んだ我々は、まだ幸いだったとも言えます。)

(1908年12月28日、シチリア島のメッシーナを地震と津波が遅い、町は壊滅状態となりました。頑丈な石造りの建物も、地震と津波の前にはまったくなすすべがありませんでした。当時の絵葉書より)

★

ときに、地表の津波の恐ろしさもさることながら、地球そのものも、過去に宇宙規模の津波の洗礼を受けたらしいことを、さっき知りました。

それが「近地球超新星(Near-Earth supernova)」という概念で、以下はウィキペディアの受け売りです(LINK)。

それによると、地球近傍で超新星爆発が起こると、その揺れ(重力波)が地球に及ぶだけでなく、大量のガンマ線が潮のごとく押し寄せ、生物の大量絶滅を引き起こす恐れがあるのだとか。現に、4億年前に起きたオルドビス紀の大量絶滅の原因はそれだとする研究者もいる由。

…というふうに話を大きくすると、地震に対する恐怖も多少は相対化されるのではと思いつつ、ちっぽけな人間にとっては、やっぱり地震も津波も恐ろしいものです。

天文台と時刻決定 ― 2021年02月20日 16時21分40秒

口に糊する仕事に忙殺されていましたが、ぼちぼち再開です。

このところ時計と天文の関係について、いくつか話題にしましたが、最近こんな絵葉書を見つけました。

時計メーカーのL. Leroy & Cie(1785年創業)が、1910年に出した記念絵葉書です。

何を記念しているかといえば、同社の天文用振り子時計が、フランスの報時業務に使われるため、パリ天文台に納入されたことを記念するもので、当然そこには自社の技術力の高さを誇示する意味合いがあったのでしょう。

この年、パリ天文台発のフランス標準時は、ただちにエッフェル塔から無線電信によって、遥か5000キロ彼方の船舶にまで伝えられるシステムが完成しました。正確を期すと、1910年3月23日のことです。

エッフェル塔というのは、そもそも高層建築の技術的デモンストレーションのために作られたもので、当初はこれといった用途がなかったそうですが、このとき初めて「電波塔」という性格が付与されたのです。

★

昔は天体の南中を観測して時刻を求めるのが最も正確でしたから、標準時の決定も天文台の管掌でした。これは地球の回転を、時計として用いることに他なりませんが、19世紀半ばに、地球の自転速度は一定ではないことが分かり、さらに20世紀に入ると、地球の回転よりも正確な時計が人の手で作られるようになって、時刻の決定は天文台の専売特許ではなくなりました。

それでも、歴史的経緯によって、たとえば日本の国立天文台は、「中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務」という役目を、現在も法律(省令)で負わされています。肝心のフランスでは現在どうなのか不明ですが、上の絵葉書は、かつてあった天文台と時刻決定の強固な結びつきを、明瞭に教えてくれます。

さらに、H. Benckerという人の論文(LINK)を参照すると、フランスは自主の気風が強いのか、他国がグリニッジを基準とする時刻体系を導入した後も、時刻の基準地点をパリと定めて、これが1891年から1911年まで続いたそうです。エッフェル塔からの報時自体も、結局、1910年3月23日から1911年3月9日までの1年弱で終わったので、この絵葉書はその意味でも貴重な歴史の証人です。

★

絵葉書の裏面は、こんな↓感じです。

流麗な筆記体を凝視すると、宛名(受取人)は、当時、パリ物理化学高等専門学校(l'École de physique et chimie de Paris)の教授をつとめた、シャルル・フェリー(Charles Fery、1866-1935)と読み取れます。絵葉書の絵柄も、宛名も渋い顔触れなので、差出人と葉書の文面も気になりますが、こちらは凝視不足で、今のところ判読不能です。

火星探検双六(1) ― 2021年02月21日 15時00分39秒

NASAの火星探査機「パーサビアランス」が、無事火星に着陸しました。

火星では、これによって複数の探査車(ローバー)が同時にミッションに励むことになり、いよいよ火星有人飛行も視野に入ってきた感じです。

★

イギリスのH・G・ウェルズが『宇宙戦争』を発表したのは1898年で、その邦訳は1915年(光用穆 みつもちきよし)、1929年(木村信児)、1941年(土屋光司)と、戦前に限っても3回出ています(LINK)。

アメリカのオーソン・ウェルズが、1938年に『宇宙戦争』をネタに、ドキュメンタリー風ラジオ番組を制作して、多くの人がパニックになった…と、面白おかしく語り伝えられていますけれど、少なくとも1900年代初頭まで、火星の運河が真顔で語られ、天文学者の一部は、火星人の存在にお墨付きを与えていましたから、それを笑うことはできません。(ちなみにイギリス人作家はWells、アメリカ人監督はWellesと綴るそうで、両者に血縁関係はありません。)

虚実の間をついて、人々の意識に大きな影響を及ぼした火星物語は、当然子ども文化にも波及し、日本では海野十三(うんのじゅうざ)が、『火星兵団』を1939~40年に新聞連載し、火星人と地球人の手に汗握る頭脳戦を描いて、好評を博しました。

★

ちょっと前置きが長くなりましたが、そうした時代のムードを背景に作られた珍品を見てみます。1927年(昭和2)の「少年倶楽部」の付録、「火星国探検競争双六」です。

(双六だから畳でもいいか…と思って、背景は畳です)

原案は同誌編集局、絵筆をとったのは斯界の権威・樺島勝一画伯(かばしまかついち、1888-1965)。

正月号の付録ですから、当然前年中に発行準備が進んでいたのですが、何せ1926年という年は、大正天皇が12月25日に没するまでが「大正15年」で、「昭和元年」はほとんど無いに等しく、すぐ「昭和2年」となりましたから、修正が効かなかったのでしょう。欄外の文字を見ると、これは幻の「大正16年」新年号付録となっています。

振り出しは地球、それも東京のようです。

上部が見切れていますが、地球の上にもやもやと黒雲がかかり、2本の足が見えます。

その正体は何と太鼓をもった雷様。

火星探検と雷様が併存しているところが、大正末年の子ども文化の在りようでした。

ついでに言うと、この火星双六の裏面は「宮尾しげを先生画」の「弥二さん喜多さん東海道中滑稽双六」になっていて、これも時代を感じさせます。

さあ、雷様の妨害にも負けず、この雄大な飛行艇で火星に向けて出発です。

(この項つづく)

最近のコメント