水色天球儀の秘密 ― 2013年11月23日 16時16分14秒

さあ、水色の天球儀と向き合うぞ…と思い立ったところで、折よくコメント欄でS.Uさんに大切なご指摘をいただいたので、触発されて記事を書いてみます。

★

天球儀になじんだ方には周知のことですが、天球儀に描かれた星座と、実際の星空の最大の違いは、星座の向きが左右反転していることです。

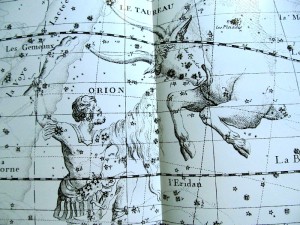

たとえば身近なオリオン座とおうし座。

夜空に浮かぶオリオンは、棍棒を振り上げ、右手から突進してくる雄牛と睨みあっています。すなわちオリオンは右向き、雄牛は左向き。オリオンの後に続く星座は、おおいぬ、こいぬ、いっかくじゅう、しし、うみへびなど、たいてい頭を右にしています。星の日周運動を考えると、ちょうど頭を前に、右へ右へと前進する形になるので、自然にそういう見立てになったのでしょう。

(見慣れたオリオン。出典:恒星社厚生閣版『フラムスチード天球図譜』)

ところが、天球儀ではそれがすべて逆になります。

すなわち、オリオンが左向きで、雄牛は右向き。おおいぬ以下も、皆オリオンにならって左向きです。頭の向きだけでなしに、星座の配列もすべて左右逆。要するに、天球儀では東西の向きが地上から見るのと反対になっているわけです。(ですから、この場合、星座たちは頭を前に左へ左へと前進する形になり、決してバックするわけではありません。)

この逆転現象は、「天球」をどこから見るのか、球の内部から見るのか、外から見るのかの違いによります。地上の我々は、本来球の中心にいて、天球を内部から見上げているわけですが、天球儀は、天球の外(宇宙の外!)から、天球を見下ろすように描かれています。いわば神の視点。そのせいで、天球儀に描かれたオリオンは、ふだん決して見ることのできない背中を見せて描かれています。

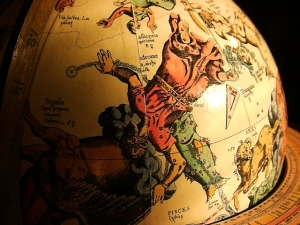

(天球儀上のオリオン。メルカトル天球儀(1551)のレプリカ)

★

さて、ここまでは常識的な話ですが、S.Uさんが挙げられた、この水色天球儀の第一の特徴、それは「星座が反転していない」ことです。

(オリオン(左)とおうし(右)の位置関係に注目。見慣れた配置になっています。)

そのメリットは明らかです。実際に空に見える星座と向きが同じなので、初学者にも対照が容易だからに違いありません。しかし、その割に類例が乏しく、これはかなりレアな作例のようです。

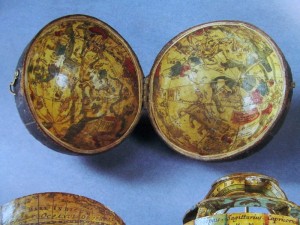

実は、最初パッと類例を挙げられそうな気がしたんですが、改めて探したら見つかりませんでした。辛うじて引っかかったのは、下のようなポケットグローブです。18世紀頃に流行ったもので、ミニチュアの地球儀を収めるケースの内面に天球図が描かれています。いわば「逆さ天球儀」。

(1715年後頃。ニュルンベルグのJohan Baptist Homann作。出典:Elly Dekker & Peter van der Krogt, GLOBES FROM THE WESTERN WORLD, 1993)

これは実際の天球と同じ凹面に描かれているため、星座を反転させる必要がないので(反転させた例もあります)、天球儀とはちょっと事情が違います。でも、これを見ているうちに、「この凹を凸に置き換えたら、分かりやすい天球儀ができるんじゃないか?」と思いついた知恵者がいて、そこから「非反転天球儀」(※)が生まれたのかなあ…とも想像します。

★

この非反転天球儀、水色天球儀に先行する例が、きっとどこかにあるはずですが、いずれにしてもあまり流行らなかったのは、この球体の存在論的不可解さというか、“結局この球は何を意味しているのか?”と問われたときに、妙に居心地の悪い感じがするからではないでしょうか。

「宇宙を外から見る」というのも大胆ですが、「宇宙をクルッとひっくり返す」というのは、いっそう大胆です。普通の天球儀ならば、「この球の中心には、地球があるんだよ」と言えば済みますが、非反転天球儀の場合、この球の中心に何があるのか即答できますか?そして、この球体を満たしている空間が何を意味するのか?

★

…というわけで、この水色天球儀は、なかなか含蓄に富んだ、真に向き合うに足る存在だったのです。そのことに注意を向けていただいたS.Uさんに、改めて感謝申し上げます。

(※)たぶん英語だと、celestial globe depicted by geocentric orientation といった表現になると思いますが、定訳を知りません。(ちなみに通常の天球儀は external orientation。)

大きな水色の天球儀 ― 2013年11月22日 20時48分19秒

唐突に天球儀の登場です。

我が家でいちばん大きな天球儀(全体の高さは約60cm)。

我が家でいちばん大きな天球儀(全体の高さは約60cm)。

木製の架台に載った姿は、なかなか堂々としています。

フランスで作られたもので、星座の名前もすべてフランス語(星座の名前はラテン語表示が正式という通念があるので、これは必ずしも当たり前のことではありません)。

星座の境界が曲線で描かれていることから、国際天文学連合(IAU)が星座の境界を確定した、1928年以前の品であることが分かります。おそらくは世紀の変わり目ごろのものでしょう。

天球儀の仲間には、美麗な星座絵を描き込んだものも多いですが、これは簡単な線画のみで星座を表現しています。もっぱら実用的な教育目的の品のように思われ、そのシンプルな表現と、スッキリした水色の地色が、理科室備品として至極相応しいように思います。

メーカーの Forest については、以下に記述があります。19世紀後半から20世紀前半にかけて、主に学校や一般家庭向けの球儀を販売していたメーカーのようです。

http://www.georgeglazer.com/globes/globeref/globemakers.html#forest

★

ここまでは大いに結構な話なんですが…

大宇宙に歴史あり。その似姿である天球儀もまた然り。

この天球儀には仄暗い歴史があって、私はいたましい思いなしにこれを眺めることができません。

喜び勇んで開梱したものの、架台が大破しているのを知ったときの衝撃。延々と続く憂鬱な補償交渉。意図したものかどうかは分かりませんが、その後露見した重大な売り手側の瑕疵(天球儀本体にも大きな補修痕が!)。

思い描いていた夢が、シュー…と音を立ててしぼんでいくのを感じました。

★

とはいえ、よくよく考えてみれば、ガラクタばかりの我が家に、ガラクタがもう1個増えたからと言って、今さら動揺するには及ばないのでした。

それに、天球儀自身には本来何の罪もない話ですし、人間界のいざこざを押し付けられて、天球儀もさぞ迷惑でしょう。

…と気を取り直して、この明るい水色の宇宙と、今一度向き合うことに決めました。

ガラスの天球儀 ― 2013年10月19日 18時11分26秒

…というのは斉藤由貴の歌のタイトルですが(作詞は谷山浩子)、今日、部屋の片づけをしていたら、以前買ったガラスの天球儀を見つけたので、写真に撮ってみました。

この写真だと大きく見えますが、天球儀本体は直径11cmですから、わりと小ぶりのものです。

装飾的な台座部。

この辺の造りからお分かりの方もいるでしょうが、これはフランクリン・ミント社が売り出した今出来の品です。

日本にも新聞に大きな広告を打って、美術工芸品や宝飾品、特製コインなどを販売している会社がありますが、フランクリン・ミントはあれのアメリカ版といえばいいでしょうか、その製品はちょっと金満的な、と同時に微妙な安手感があって、本当に愛蔵に足る品は少ない印象が個人的にあります。

でも、この天球儀はなかなかいいんじゃないでしょうか。

星座も律儀にプリント(手描き?)されています。

球体を覗き込めば、瑠璃色の空一面に星が散り…

青一色の不思議な世界が眼前に広がります。

天球儀メダル(おまけ) ― 2013年04月01日 21時04分48秒

昨日の天球儀メダルには、実は兄弟がいて、こうしてみるとほとんど区別がつかないくらいですが、ただし頭に城壁を模した王冠をかぶっているのが一寸違います。

で、これも小学校の卒業記念メダルなのかなあ…と思って裏面を見ると、何やらいろいろ書いてあります。

いちばん下にある「VERVIER ヴェルヴィエ」はベルギー東部の町。

その町で1882年に作文コンクールか何かがあって、このメダルはその受賞記念か参加賞かなんかだろうと思うのですが、どうもよくわかりません。

その町で1882年に作文コンクールか何かがあって、このメダルはその受賞記念か参加賞かなんかだろうと思うのですが、どうもよくわかりません。

仮に上の想像が当たっているとしたら、そもそも望遠鏡もレトルトも、それにアーミラリースフィアだって、あまり賞とは関係なさそうだし、同じフランス語を話すからといって、ベルギーの人がフランスで使われているメダルのデザインに義理立てする必要もなかろうと思うのですが、うーん、なんだか謎が謎を呼びます。

もし、その辺の事情をお分かりになる方がいらっしゃったら、ぜひご教示ください。

ちなみに、ベルギー版の大きさは直径5センチと、フランス版よりずっと大きいので、一方が他方から型を取って模鋳したわけでもなさそうです。

いろいろ謎は多いですが、ともあれ、あまり関係なさそうなところまで顔を出すぐらい、アーミラリーはかの国の人々に愛されていたのは確かだろうと思います。

天球儀の卒業メダル ― 2013年03月31日 09時55分42秒

今日で3月も終わり。

今日も昨日につづき、卒業にちなんだ話題です。

今日も昨日につづき、卒業にちなんだ話題です。

下の写真は、昔の(1900年ごろ?)フランスの初等教育修了章、つまり小学校の卒業記念メダルです。当時の初等教育は6歳から13歳まで。その間に読み書き計算、それに歴史と地理と理科を習って卒業したので、メダルにはそれらにちなむ品々が鋳込まれています。三角定規、コンパス、分度器、望遠鏡、書物、実験用レトルト、一番下は羊皮紙の巻紙か地図かなんかでしょうか。

それらの中心にあって、ひときわ大きく目立つのがアーミラリースフィア。

天球上での星の位置や動きを示すための道具で、一種の天球儀です。

当時のフランスの小学校で、どれだけ天文学が教えられたかは分かりません。少なくとも主要教科でなかったことは確かでしょう。それなのに、アーミラリーがデンと鎮座しているのは、それが天文学のみならず、「人間の知識・学問の総体」を象徴するものという約束事(記号体系)があったからだと思います。学問とはイコール世界を理解することであり、その究極の成果として、こうした宇宙モデルがある…という暗黙の了解があったのでしょう。

それにしても、画像を拡大して初めて気が付きましたが、このアーミラリーには黄道星座も表現されているし、中心の地球儀にはちゃんと経緯線があるし、ほかの物たちもそれぞれ相当細かく表現されています。直径わずか35ミリの円盤上に、小さな小さなレリーフをこしらえた原型師の技もなかなか見事。

ちなみに裏面は月桂樹のリースが表現されています。

【付記】

聞くところによるとフランスの卒業式は6~7月だそうですから、日本とはちょっと雰囲気が違うかも。でも卒業に伴う喜び、不安、哀感…は、万国共通ではないでしょうか。

コペルニカン・アーミラリー ― 2012年09月09日 19時33分41秒

今日は一日ボーっとしていました。

夏は過ぎましたが、何となく蒸し暑くて気鬱なので、実験室の記事はお休みにします。

その代わりに、夕闇せまる中、部屋の隅にたたずんでいるモノを撮影しました。

夏は過ぎましたが、何となく蒸し暑くて気鬱なので、実験室の記事はお休みにします。

その代わりに、夕闇せまる中、部屋の隅にたたずんでいるモノを撮影しました。

銀色のオブジェと背後の闇の対比を狙ってみたのですが、これはちょっと狙いすぎ。分かりにくい写真になったので、パチンとライトをつけると、全形はこんなモノです。

表面はクローム仕上げで、全体の高さは約63cm。

銀色の球を中心に、9つの輪が周囲をクルクル回るようになっています。言うまでもなく、中心にあるのが太陽で、周りのリングは惑星(冥王星を含む)の軌道を表現しています。といっても、リングそのものが軌道を表しているわけではなくて、各リングの「赤道」が空中に描く、まあるい軌跡が、惑星の軌道に相当します。

通常のアーミラリー・スフィア(↓)が、天体の動きを地球中心に表現しているのに対して、これは太陽中心のコペルニクス的宇宙像を表現しているので、「コペルニカン・アーミラリー」と呼ばれます。

銀色の球を中心に、9つの輪が周囲をクルクル回るようになっています。言うまでもなく、中心にあるのが太陽で、周りのリングは惑星(冥王星を含む)の軌道を表現しています。といっても、リングそのものが軌道を表しているわけではなくて、各リングの「赤道」が空中に描く、まあるい軌跡が、惑星の軌道に相当します。

通常のアーミラリー・スフィア(↓)が、天体の動きを地球中心に表現しているのに対して、これは太陽中心のコペルニクス的宇宙像を表現しているので、「コペルニカン・アーミラリー」と呼ばれます。

(出典: Wikipedia アーミラリー・スフィアの項より。http://en.wikipedia.org/wiki/File:EB1711_Armillary_Sphere.png)

天文アンティークの老舗、ニューヨークのGeorge Glazer Galleryのサイトにも、ほぼ同じ品が紹介されていますが(http://www.georgeglazer.com/globes/archive-planetary/chromearm.html)、そちらは中心の太陽が金色ブラス仕上げのバリアント。George Glazer Galleryは、「20世紀第4四半期の品」と律儀に記載していますが、要するに今出来のものです。

ここまでデザイン化が進むと、もはや天文学習とは関係のない、純然たるデコレーション用と思えるので、理科室趣味的にはちょっと微妙な存在です。

それにこの品、重心が高いので、けつまずいてよくガシャンと倒します。

見ようによっては渋いのですが、最近はやや持てあまし気味。

理想の理科室風書斎を求め、世界のライブラリーに分け入る ― 2012年08月19日 18時19分49秒

私は書斎や図書館の写真集やウェブサイトが好きで、わりと見ているほうだと思いますが、このサイトの存在は、今日はじめて知りました。

■Beautiful-Libraries.com : The Most Beautiful Libraries in the World

http://www.beautiful-libraries.com/index.html

管理人のBeth さんは、かなり執念を持ってこれらの画像を集めたのでしょう。画像ソースもネットあり、雑誌あり、写真集ありと、多様です。私もまったく初めて見る画像がたくさんあって、見ていて驚きの連続でした。

一般家庭から大邸宅まで、さまざまな規模の個人ライブラリー。大学や教会や国家が威信をかけて築いた巨大な図書館。どれもそれぞれに素晴らしい空間です。

で、私の最大関心事は、「理科室風書斎」づくりの参考になるような、理科趣味、あるいはヴンダー趣味と、書斎空間を融合させたような例はあるだろうか?という点にあったので、膨大な量の画像を見て回りながら、そこに興味を一点集中させていました。

しかし、これがなかなかありません。

博物コレクションの形成は、19世紀にあっては非常にポピュラーな趣味だったので、そうしたものが本の山と共存している例が、今でもちょっとぐらいあってもいいはずなのに、現時点では非常に稀なようです。それ自体一つの発見でした。

私は敢然と我が道を行くほど強くないので、どうしても何かお手本が欲しいのですが、どうもなかなか道は険しいです。

★

そんな中、いくつかお気に入りの画像を見つけたので、とりあえずメモ代わりに貼っておきます。

(English Country House Libraries>page1より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-1.html)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-1.html)

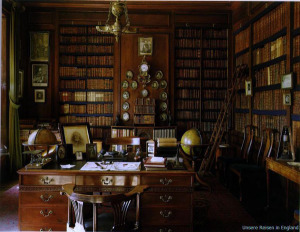

イングランド北西部、リバプールとマンチェスターの中間にある旧領主館「ダナム・マジー Dunham Massey 」に設けられたライブラリーの光景。専用のガラスケースに入ったアーミラリー・スフィア(左)とオーラリー(右)が、天文古玩的に心惹かれます。古風な科学機器類がさらに充実していたら、言うことなしですね。

(English Country House Libraries>page9より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-9.html)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-9.html)

こちらは、ウェールズの北方、イングランドとの境に近いレクサム郊外に立つ、Erddig House(Erddig はアーシッグまたはエアシッグと発音するらしい)の邸内。天球儀と地球儀のペア、それと写真右端の机上に、18世紀前半のものと思われる古風な顕微鏡(通称カルペパー・タイプ)が見えるのがポイントです。

(それと、いろいろ画像を見比べてみて、こういうダークブラウンを基調とした部屋が、自分としてはいちばん落ち着くことを再認識しました。こういう点では意外に保守的です。)

(English Country House Libraries>page11より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-11.html)

顕微鏡が出たので、望遠鏡のある書斎の例も見てみます。

写真は、アイルランド中部のウェストミースにあるタリナリー(Tullynally)城の書斎。

窓辺に真鍮製の小さな屈折望遠鏡が置かれていますが、この手の望遠鏡は、文字通り ”library telescope” とも呼ばれます。書斎の主はここに腰を下して、昼間は地上の景色を、夜は月を眺めたりしたのでしょう。(はっきりしませんが、像は正立かな?と思います。)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-11.html)

顕微鏡が出たので、望遠鏡のある書斎の例も見てみます。

写真は、アイルランド中部のウェストミースにあるタリナリー(Tullynally)城の書斎。

窓辺に真鍮製の小さな屈折望遠鏡が置かれていますが、この手の望遠鏡は、文字通り ”library telescope” とも呼ばれます。書斎の主はここに腰を下して、昼間は地上の景色を、夜は月を眺めたりしたのでしょう。(はっきりしませんが、像は正立かな?と思います。)

この写真から思い出すのは、アイルランド貴族のウォード夫人が著した『望遠鏡指南』(1859)(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/03/26/304129)の表紙絵↓です。

ささやかなベランダ観望派の方も、いっときアイルランド貴族になったつもりで筒先を天に向ければ、豪奢な気分が味わえるのではないでしょうか。

★

敢然と、とはいきませんが、これからも少しずつ手探りで、我が道を進みたいと思います。理想に達することは永遠にないにしても…。

新天文対話…昭和30年代の天文教育のすがた(3) ― 2012年06月18日 21時41分56秒

先生の星ごころが爆発すると、自作教具がとめどもなく量産されて、それだけで独立したコーナーが作られる場合もありました。

↑は滋賀県のある小学校に作られた「子ども天文科学館」の入口。

内部の様子が気になりますが、残念ながら不明です。でも、なんとなく昨日のミニプラネタリウム(天体投影器)が設置されていそうな予感。

下は小学校ではなくて、京都市教委が設置した科学教室の光景です。

月旅行の想像画や、日食観測表、大型の電飾星図など、もう何でもありです。もはや何を伝えたいのか、よく分からないぐらいですが、情熱だけはたっぷり伝わります。

それに、『手引』によれば、これはこれで良いらしく、とにかく子どもたちの興味を引きつければ、それで良いのだとする傾向も見られました。

「天体教材の指導は困難であり、特に常置した科学室が必要である。空室を利用したり、廊下のすみ、階段の踊り場を改造して、天体に関するサイエンス・コーナーをつくり、天体に関する資料観測用具を集めて展示したりして、いつでも学習に利用できるようにしておくとよい。

天文科学室には星座板を窓や、壁間や天井にとりつけたり、月の観察板、自作模型をとりつけ、スイッチなどの点滅装置をつけておくと印象的で子どもの興味を高めるのにも役立つ。」 (『手引』p.98)

↑は兵庫県の小学校の一室ですが、どうも、当時はこういう光景があちこちで見られたようです。PCとプロジェクター一つで、どんなリアルな映像でも簡単に見せられる現代からすると、これはちょっと想像しにくい情熱かもしれません。ともあれ、先生たちの奮闘ぶりがよく分かります。

★

先生ばかりでなく、生徒も手作りに燃えていました。

神戸市の小学生理科作品展に出品された天球儀。

金属でかご状の天球を作り、表面に星座を取り付けてあります。市販品にも似たものがあったので、それを参考にしたのかもしれません。まあアイデアはともかく、手先の器用さに関しては、昔日の小学生の方がやはり長けていた気がします。

(この項つづく)

Broken Globe, Broken Heart... ― 2012年05月13日 18時11分01秒

突然ですが、理科室の話題はお休みです。

★

古い天球儀を買いました。

子供のように毎日ワクワクしながら、届くのを待っていました。

オランダからはるばる届いた荷を開けたら…

木の架台がバラバラにこわれていました。

うまく言葉が出てきません。

しばらくこの衝撃から立ち直れないでしょう。

(傷心の中で補償交渉を進めねば。それもまたとても気が重いことです。)

リプロ考 ― 2012年01月27日 22時39分27秒

机の脇に置かれている、リプロの天球儀。

球径18cmと、あまり場所をとらないのが利点。この品は、以前登場したミニ天球儀(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/10/12/558353)の上位バージョンで、図柄は同じ16世紀のメルカトル天球儀が元になっています。

こうして見ると、何となくもっともらしくも見えますが、近くで見るとけっこうずさんです。

球に貼り付けた星図(ゴア)の継ぎ目がずれて、アンドロメダ姫は袈裟斬りだし、王妃カシオペアは、哀れにも顔が途中で切れてしまっています。また、球の重心が偏っているせいで、好きな星座を見ようと思っても、球から手を離すと、くるっと回って、必ずしし座が上に来てしまいます。

細部はなかなか凝っているんですが、肝心の天球儀としての機能はいまひとつ。雰囲気作りの小道具というのがせいぜいです。まあ、これは同じリプロでも、ごく粗略な部類で、世の中にはもっとよく出来たリプロもたくさんあることでしょう。

★

ところで、リプロの価値や効用とは何でしょう。

もちろん、リプロは貧者の味方で、懐に優しいという大きな利点があります。

本物志向とは相容れませんが、しかしそれも物によりけりで、本物が途方もない値段だったら、リーズナブルな価格で、それらしい雰囲気を味わえるリプロは、やはり心強い存在です。ただ、これはいわば後ろ向きの利点ですね。つまり、「本当は本物が欲しいけれど、しょうがないからリプロ」という。

しかし、リプロにはもっと積極的な価値もあります。

たとえば、相手がリプロなら、肩の力を抜いて、気楽に付き合うことができます。本物のアンティークだと、紫外線とか、湿気とか、いろいろ神経を使わないといけませんが、安価なリプロなら全然平気です。アンティークの天球儀を、小さな子どもと一緒にクルクル回すのは勇気が要りますが、リプロなら回し放題で、きっと親子のふれあいにもなるでしょう。(リプロでも高級な品になると、いくぶん微妙ですが。)

さらに、リプロの「見かけは古いがモノは新品」という点を、好ましく思う人もいるはずです。というのも、古いものには、やはり正体の知れない染みや、虫食いや、亡者の念などが付きまとうので、それを不安に思う人には、リプロがお勧めです。

とはいえ―。

こう書いていても、やっぱり心のどこかに「無理してる感」があるのは事実で、何とかならんかなあ…と思うのですが、私にとっては、最初に書いた「後ろ向きの利点」が依然最大のメリットだと認めざるを得ません。

最近のコメント