水色天球儀の秘密 ― 2013年11月23日 16時16分14秒

さあ、水色の天球儀と向き合うぞ…と思い立ったところで、折よくコメント欄でS.Uさんに大切なご指摘をいただいたので、触発されて記事を書いてみます。

★

天球儀になじんだ方には周知のことですが、天球儀に描かれた星座と、実際の星空の最大の違いは、星座の向きが左右反転していることです。

たとえば身近なオリオン座とおうし座。

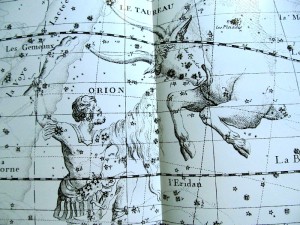

夜空に浮かぶオリオンは、棍棒を振り上げ、右手から突進してくる雄牛と睨みあっています。すなわちオリオンは右向き、雄牛は左向き。オリオンの後に続く星座は、おおいぬ、こいぬ、いっかくじゅう、しし、うみへびなど、たいてい頭を右にしています。星の日周運動を考えると、ちょうど頭を前に、右へ右へと前進する形になるので、自然にそういう見立てになったのでしょう。

(見慣れたオリオン。出典:恒星社厚生閣版『フラムスチード天球図譜』)

ところが、天球儀ではそれがすべて逆になります。

すなわち、オリオンが左向きで、雄牛は右向き。おおいぬ以下も、皆オリオンにならって左向きです。頭の向きだけでなしに、星座の配列もすべて左右逆。要するに、天球儀では東西の向きが地上から見るのと反対になっているわけです。(ですから、この場合、星座たちは頭を前に左へ左へと前進する形になり、決してバックするわけではありません。)

この逆転現象は、「天球」をどこから見るのか、球の内部から見るのか、外から見るのかの違いによります。地上の我々は、本来球の中心にいて、天球を内部から見上げているわけですが、天球儀は、天球の外(宇宙の外!)から、天球を見下ろすように描かれています。いわば神の視点。そのせいで、天球儀に描かれたオリオンは、ふだん決して見ることのできない背中を見せて描かれています。

(天球儀上のオリオン。メルカトル天球儀(1551)のレプリカ)

★

さて、ここまでは常識的な話ですが、S.Uさんが挙げられた、この水色天球儀の第一の特徴、それは「星座が反転していない」ことです。

(オリオン(左)とおうし(右)の位置関係に注目。見慣れた配置になっています。)

そのメリットは明らかです。実際に空に見える星座と向きが同じなので、初学者にも対照が容易だからに違いありません。しかし、その割に類例が乏しく、これはかなりレアな作例のようです。

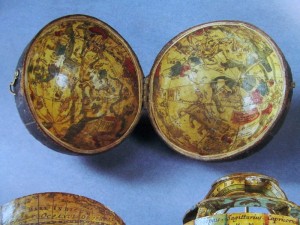

実は、最初パッと類例を挙げられそうな気がしたんですが、改めて探したら見つかりませんでした。辛うじて引っかかったのは、下のようなポケットグローブです。18世紀頃に流行ったもので、ミニチュアの地球儀を収めるケースの内面に天球図が描かれています。いわば「逆さ天球儀」。

(1715年後頃。ニュルンベルグのJohan Baptist Homann作。出典:Elly Dekker & Peter van der Krogt, GLOBES FROM THE WESTERN WORLD, 1993)

これは実際の天球と同じ凹面に描かれているため、星座を反転させる必要がないので(反転させた例もあります)、天球儀とはちょっと事情が違います。でも、これを見ているうちに、「この凹を凸に置き換えたら、分かりやすい天球儀ができるんじゃないか?」と思いついた知恵者がいて、そこから「非反転天球儀」(※)が生まれたのかなあ…とも想像します。

★

この非反転天球儀、水色天球儀に先行する例が、きっとどこかにあるはずですが、いずれにしてもあまり流行らなかったのは、この球体の存在論的不可解さというか、“結局この球は何を意味しているのか?”と問われたときに、妙に居心地の悪い感じがするからではないでしょうか。

「宇宙を外から見る」というのも大胆ですが、「宇宙をクルッとひっくり返す」というのは、いっそう大胆です。普通の天球儀ならば、「この球の中心には、地球があるんだよ」と言えば済みますが、非反転天球儀の場合、この球の中心に何があるのか即答できますか?そして、この球体を満たしている空間が何を意味するのか?

★

…というわけで、この水色天球儀は、なかなか含蓄に富んだ、真に向き合うに足る存在だったのです。そのことに注意を向けていただいたS.Uさんに、改めて感謝申し上げます。

(※)たぶん英語だと、celestial globe depicted by geocentric orientation といった表現になると思いますが、定訳を知りません。(ちなみに通常の天球儀は external orientation。)

最近のコメント