ここらで一服 ― 2013年10月01日 22時00分52秒

神無月の初日。

「天体議会」関連の記事が一段落して、さて次に何を書こうかな…と思案中。

何だか、何を書いてもつまらない気がするし、こういう時はしばらく休憩するのが吉と見ました。記事の方はちょっとお休みします。

「天体議会」関連の記事が一段落して、さて次に何を書こうかな…と思案中。

何だか、何を書いてもつまらない気がするし、こういう時はしばらく休憩するのが吉と見ました。記事の方はちょっとお休みします。

図鑑史逍遥(1) ― 2013年10月05日 17時01分01秒

道を歩いていて、おや?と思いました。

その理由は一瞬分かりませんでしたが、すぐに気づきました。

「ああ、もう金木犀の香る季節になったのか…」という意外感でした。

★

このブログには「埋もれている企画」がいくつもあります。つまり、「いずれ○○について書きます」と言いながら、言いっぱなしで終わっている企画の数々です。そういうのは、私自身、言ったそばから忘れていることが多くて、過去記事を読み返して、ふと「あ、そういえばこんなことを書いたな」と、己の放恣と怠慢を恥じることも度々です。

その理由は一瞬分かりませんでしたが、すぐに気づきました。

「ああ、もう金木犀の香る季節になったのか…」という意外感でした。

★

このブログには「埋もれている企画」がいくつもあります。つまり、「いずれ○○について書きます」と言いながら、言いっぱなしで終わっている企画の数々です。そういうのは、私自身、言ったそばから忘れていることが多くて、過去記事を読み返して、ふと「あ、そういえばこんなことを書いたな」と、己の放恣と怠慢を恥じることも度々です。

最近、コメント欄でS.Uさんや蛍以下さんから、昔の図鑑に関する話題が出た際、ふと思い出した埋没企画がありました。

上は3年近くも前の記事ですが、その中で自分は牧野富太郎のことに触れつつ、「私なりに「図鑑史」をレビューしてみたいのですが、現在他に注文している本もあるので、この件はもうちょっと寝かせておこうと思います。」と書いています。

ここで云う「現在他に注文している本」というのが何を指すのか、今となってはさっぱり思い出せませんが、せっかくの機会ですので、ここで「図鑑史」の話題をサルベージすることにしましょう。

★

そもそも図鑑というのはいつからあるのか?

「図鑑」という言葉自体はなかなか古く、例えば『江戸方角安見図鑑』(延宝8、1680)や『本朝武林系禄図鑑』(元禄12序、1699)のように、江戸時代の前半から書名の一部に使われてきました。ただし、前者は地図、後者は武鑑(一種の武家総覧)であり、現在のいわゆる「図鑑」とは意味が異なります。

名称にこだわらず、モノとしての図鑑の方はどうか。

図鑑の定義もなかなか難しいですが、ここでは「主として自然物についての知識を、図が主、文が従という形で伝える書物」という風に単純に考えることにします。

そういう本の歴史もずいぶんと古いことでしょう。

★

西洋に目を向ければ、16世紀以降、各種の博物図譜が刊行され、それらの多くは上の定義に十分当てはまります。

ウィキペディアの「図鑑」の項(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E9%91%91)を見ると、「諸外国にも図版を多用した博物学、自然史学の類似した側面を有する書籍はあるが、日本で独自の発展を遂げた博物学書籍の様式だといわれている」とあります。しかし、その形態においても、性格においても、日本の図鑑と諸外国の博物図譜を区別する、合理的な理由はないように思います。(でなければ、荒俣宏氏の『図鑑の博物誌』(1984)という快著は成立し得なかったでしょう。)

下は日本の図鑑と同一の位相にある博物図譜の例。

ドイツの一般家庭で愛好された博物図鑑「Naturgeschichte des Tierreichs für Schule und Haus(学校と家庭のための動物界の博物誌)」(von Schubert 著、1886)の表紙です。

いずれも同書の図版ページで、モノクロの解説ページが別にあるのですが、一見して、これは図鑑以外の何物でもありません。日本だったら、さしづめ『動物大図鑑』のようなタイトルで刊行されたことは必定です。

別に世界は日本と西洋だけでできているわけではありませんが、とりあえず西洋に次いで日本に目を向けてみます。

(この項続く)

図鑑史逍遥(2) ― 2013年10月06日 10時27分43秒

(飯沼慾斎 『草木図説稿本』より。以下出典:『江戸の動植物図』、朝日新聞社、1988)

日本でも江戸時代には西洋の博物図譜に相当するものが盛んに作られました。たとえば、岩崎灌園の『本草図譜』(文政13、1830)とか、栗本丹洲の『千蟲譜』(文化8、1811)とか。その広がりの実態は、例えば以下のページで瞥見することができます(「展示資料一覧」のリンク先をたどってください)。

■平成23年度東京大学附属図書館特別展示

総合図書館貴重書展 「江戸 いきもの彩々」

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2011/index.html

(奥倉辰行 『水族四帖』より)

美しい彩色を施した精緻な図は、西洋の博物図譜にもおさおさ劣るものではありません。

(飯室楽圃 『蟲譜図説』より)

★

では、こうした江戸の博物図譜、本草学書の類を、現代の図鑑の直接のルーツとみなしてよいか?

西洋と日本では、この点においていささか事情が異なっていると思います。

結論からいうと、日本の図鑑文化はやはり近代のもので、我々が今見る図鑑は、明治になって新たに生み出されたのだと考えます。それは江戸期の本草学と、明治期の動・植物学とが、学問的営為として事実上断絶していることの反映であり、こうした学問的断絶の有無が、彼我の大きな差だと思います(これは江戸時代の天文方の活動と、明治以降の天文学との不連続性についても言えることでしょう。―もっとも本草学については、蘭学系の伊藤圭介のように、明治以降も官学の世界で重用された人もいるので、完全に断絶しているわけではないかもしれませんが)。

★

明治期における図鑑の誕生と発展というテーマを考える際、分野を植物にしぼると、すでに非常に詳細な考証がなされています。それが、以前の記事でも触れた、俵浩三(たわらひろみ)氏の『牧野植物図鑑の謎』(1999、平凡社)です。

同書は、牧野富太郎の影に隠れた存在である、村越三千男(1872-1948)という市井の植物学者/図鑑制作者に光を当てつつ、「牧野植物図鑑こそが図鑑の元祖」という<伝説>が生まれた背景や、明治40年ごろに植物図鑑ブームが起きた理由を探る、一種の謎解き本で、新書版の薄い本ですが、内容は非常に濃いです。村越三千男という異能の人を取り上げた成書としては、現在においても唯一のものかもしれません。

(以下長くなるので、いったんここで記事を割ります)

図鑑史逍遥(3) ― 2013年10月07日 19時02分12秒

俵浩三氏の『牧野植物図鑑の謎』は、図鑑史を考える上で非常に示唆に富んだ本なので、自分なりにその知見を要約しておきます。

1)村越三千男という人について

村越は埼玉の師範学校を卒業し、県内の高等女学校や旧制中学校の教諭(植物学、絵画担当)を務めたあと、東京に出て「東京博物学研究会」という団体を設立し、植物関連本の出版を企てた人物。

明治39年(1906)に同研究会名義で『普通植物図譜』を刊行したのを皮切りに、以後、村越の個人名で出したものも含め、数多くの植物図鑑を世に送り出したものの、現在はほぼ完全に忘却されている人でもあります。

(『普通植物図譜』第1巻第12集表紙。同書は5年間に全60集が刊行されました)

2)村越と牧野富太郎の協働と離反

村越と牧野は、当初、協力関係にありました。それは村越の処女出版『普通植物図譜』の校訂を牧野(当時は東大の助手)に依頼したことに始まり、明治41年(1908)に牧野富太郎校訂・東京博物学研究会編の『植物図鑑』(参文舎、後に北隆館)が刊行された辺りまで続きましたが、その後両者は距離を置くようになりました(その原因は不明)。

3)村越と牧野の図鑑競争勃発

以後、別個に植物学の世界を歩んでいた二人ですが、大正14年(1925)9月に、牧野が『日本植物図鑑』(北隆館)を、村越の方は『大植物図鑑』(大植物図鑑刊行会)を、同時に上梓。このとき村越の図鑑を応援して、序文を寄せた1人に、牧野の仇敵である東大名誉教授の松村任三がいたため、牧野と村越の関係も、以後、明らかに敵対的なものとなりました。(松村と牧野は、東大では教授と助手という関係にありましたが、学問的にも人間的にも激しく反目し合っていました。)

4)「図鑑の元祖は牧野植物図鑑」という<伝説>

2)に記したように、明治41年発行の『植物図鑑』は、実質的には村越の著作ですが、後に校訂者である牧野の名が高まり、この『植物図鑑』は牧野の著作であるという誤った言説が広まりました。そして、タイトルに「図鑑」と付く著作はこの本を最初とするという(これまた誤った)言説と合体して、「図鑑の元祖は牧野植物図鑑だ」という<伝説>が生まれました。

5)明治40年代の図鑑ブーム

村越の初期の出版物を含め、明治40年頃は植物図鑑(たとえ「図鑑」と銘打っていないにしろ)の出版が盛んでしたが、大正時代に入ると、その勢いは失われてしまいます。これは植物学以外に博物学全般がそうでした。

その背景にあったのは、理科教育の変化です。明治37年(1904)、文部省は小学校における理科の教科書の使用を禁止し、理科の学習は身近な自然観察によるべしと通達しました。これによって、教える側の教師を中心に、身近な植物名を知りたいというニーズが高まり、また同じ時期に西洋植物の園芸熱の高まりもあって(小学校における学校園の普及はその余波)、植物図鑑は大いにもてはやされました。しかし、明治44年(1911)に、改めて理科の国定教科書が作られると、植物図鑑の出版ブームは沈静化していきました。

6)再度の図鑑ブームと村越と牧野の到達点

その後、牧野と村越による「図鑑競争」が始まった大正14年以降、再び植物図鑑の新刊が続きました。その最高峰が、昭和15年(1940)に出た『牧野日本植物図鑑』(北隆館)であり、他方、村越も昭和8年(1933)から3年かけて、「印刷、装丁ともに昭和戦前のよき時代を反映した豪華版」(俵氏)である『内外植物原色大図鑑』(全13巻、植物原色大図鑑刊行会)を完成させました。

引用めいた内容が長くなりましたが、ここには図鑑史を考える上でカギとなる指摘がいくつもなされています。特に(2)の<伝説>の真相解明と、(5)の図鑑ブームの時代的限定は重要でしょう。

★

日露戦争の後、日本の社会は本格的な工業化社会に突入し、社会のあり様がかなり変わった気がします。この後さらに第1次大戦期から昭和戦前にかけて、列島の重化学工業化は着実に進展していきますが、そうした「ホップ・ステップ・ジャンプ」の、いわば「ホップ」の時期に際して、時代の変化に応えるかのようにして、新たな図鑑文化が誕生した…というのが、ここではポイントでしょう。

前回、昔の本草学の本が自然に進化発展して図鑑文化を生み出したわけではなく、両者の間には断絶がある…と書きましたが、上のことを考えると、その断絶には二重の意味があるわけです(江戸と明治の断絶、および日露戦争の前と後の断絶)。

当時、産業発展の礎として「科学立国」を呼号する声はいよいよ喧しく、私はその流れの中に「理科少年」の誕生と発展を位置付けたいと考えているのですが、それと図鑑ブームの発生が軌を一にしているのは、もちろん偶然ではなく、必然であると思います。

★

さて、抽象的な話はひとまずおいて、日本における近代の図鑑文化のスタートラインともいえる、村越・牧野合作の『普通植物図譜』の実物を見てみます。

(この項つづく)

図鑑史逍遥(4)…『普通植物図譜』 ― 2013年10月09日 20時59分49秒

何となく眉根にしわを寄せたような話が続きましたが、図鑑の揺籃期の姿を眺めることにします。

(明治39年(1906)6月発行の第1巻第1集表紙)

その第1図がこちら。

(クリンソウとサクラソウ)

パッと見どうでしょう、私はずいぶん稚拙な絵だな…と思いました。

他にもたとえば、同年同月に発行された第2集に出てくるミツバツチグリ(左)とヘビイチゴの図。

表現が妙に平面的で、いわゆる「図鑑の絵」には見えません。

各図の部分拡大も見てみます。

各図の部分拡大も見てみます。

一種のデザイン画と見れば、可愛らしくも見えますが、いずれもボタニカルアートと呼びうる水準には達していません。これは村越三千男の原画が拙かったのか、それとも印刷技術の問題なのか?結論から言うと、どうも答は後者らしく思えます。

『普通植物図譜』第1集の巻頭に載っている、「発行の辞」には、「色彩の配合、印刷の方法、吾人の意に満たざるところ多し、会員諸君中また吾人と均しく不満の感を懐くものあらざるなき乎。吾人切に之を憂ふ。」と書かれていますが、これは正直な感想でしょう。

★

もう少し『普通植物図譜』の出版事情に立ち入って見てみると、この図譜はその趣意書によれば、「一箇月に少なくとも五十種、一箇年間に六百種、二箇年間に千二百種の標本画を作成せん」という計画でした。しかし、実際に始めてみると、上のような次第で困難が続き、実際に出た第1集には35種を載せ得ただけでした。

(第1集目次)

私の手元には第1巻の第1~12集までしかないので、『普通植物図譜』の全容は分からないのですが、12集までの各冊を見ると、1冊あたりの収録図版数は16~20葉、各葉には通例2種類の同科植物を載せており、掲載種数は全400種です。これだけだと、当初の計画の3分の2と、ずいぶん少なく思えますが、『図譜』は予想以上の長期刊行物となり、最終的には5年がかりで全60集が刊行されるに至りました。第1巻から類推すれば、掲載種数は全体で2,000種内外に達した計算になります。

それだけ息長く続いたのは、もちろん村越の商才もあったでしょうが、出版を続ける過程で印刷の質が大いに向上し、それが読者に歓迎されたという要因もあったと考えます。

これは故なき憶測ではなくて、同じく村越が「東京博物学研究会」の名義で明治41年に出した『有毒植物図譜』を見ると、たしかにそうだと思えるのです。

(この項つづく)

図鑑史逍遥(5)…『普通植物図譜』と『有毒植物図譜』 ― 2013年10月11日 20時53分49秒

村越の仕事の変化を見るために、明治39年(1906)、彼が最初に出した『普通植物図譜』の第1巻から、さらにいくつか図を掲げます。

(サンシキスミレ 第1集)

(ヒマワリとタンポポ、第6集)

(ミヤマスズメノヒエとヌカボシソウ、第12集)

(ゼニゴケとジャゴケ、第12集)

(同拡大)

(ゲジゲジシダとトラノオシダ、同)

(マツヨイグサとオオマツヨイグサ、第2集)

(同拡大)

(ソラマメとヤブマメ、第12集)

下手とは言いません。むしろ上手いと感じる絵もあります。しかし、立体感の乏しさ、絵の平板さという点では共通しています。

★

次に、明治41年(1908)に出た『有毒植物図譜』を見てみます。

こちらは1冊こっきりのものですが、体裁はB5版で共通。

発行は、『普通植物図譜』の方が「京橋区北槇町2番地 参文舎」になっていましたが、『有毒植物図譜』では「篠崎純吉」という個人名になっています。ただし、住所は同じなので、発行元もこれまた同じなのでしょう。

(ヤツデ、サツマフジ、コショウノキ、オニシバリ)

(同拡大)

(シュロソウ、ヒガンバナ、キツネノカミソリ、ツクバネソウ、スイセン)

(ミズバショウ、ユキモチソウ、マムシグサ、テンナンショウ、ムサシアブミ)

どうでしょう。こちらはちゃんと「図鑑の絵」に見えます。色彩や葉の光沢表現も自然ですし、立体感にも富んでいます。

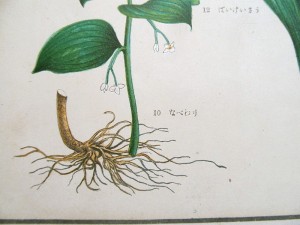

さらに分かりやすいところで、植物の「根」の表現を比べてみます。

(『普通植物図譜』第1集より、タネツケバナの部分拡大)

(『有毒植物図譜』から、ナベワリの部分拡大)

これが同じ作者の絵かと疑うほどですが、その多くは印刷技術の進歩に負っているのでしょう。現物を見てないので断言はできませんが、同じ時期に並行して出ていた『普通植物図譜』の後期の巻も、同様の水準に達していたのではないでしょうか。

『普通植物図譜』刊行当時の状況を、俵氏は前掲の『牧野植物図鑑の謎』で、こう書いています。

「東京に出てきた村越は、植物図鑑を発行してくれそうな出版社を探したが見つからないので、自費出版を考え「東京博物学研究会」という組織をつくり、京橋の木挽町に家内工業のような石版印刷工場を設けた。そして植物図鑑の解説文を書くことは埼玉師範の同級生で親友の高柳悦三郎(後年の昭和初期には埼玉県久喜高等女学校長)にも依頼し、村越は野山をかけめぐりながら植物標本を採集し、石版工場の二階を写生室として植物画の制作にあたった。」(p.79)

ほとんどゼロから手探りで始めた<原色図鑑>の刊行事業でしたが、それが誕生からごくわずかの間に、長足の進歩を遂げたという事実は、当時の印刷事情を考える上でも興味深く思います。

図鑑史逍遥(6)…『普通動物図譜』(前編) ― 2013年10月12日 18時06分45秒

「図鑑史逍遥」といいながら、あまり逍遥もせず、こんなんだったら最初から「図鑑王・村越三千男」とでもした方が良かったかもしれませんが、今更タイトルを変更するのもなんですし、もうしばらく村越の後をついてウロウロしてみます。

★

『普通植物図譜』の勢いをかって、村越と東京博物学研究会は、その動物編の刊行を企図し、明くる明治40年(1907)から『普通動物図譜』の発行を始めました。

植物編の方は牧野富太郎に校訂を依頼しましたが、こちらは動物学者で、帝大教授の石川千代松(1860-1935)を校訂者に担ぎ出し、麗々しく表紙に刷り込みました。単なる箔付けのためか、実質的に指導を受けたのかは定かでありませんが、いずれにしても村越の商策的狙いがそこにあったことは間違いないでしょう。

(第1号巻頭「発行の辞」)

今、手元には明治40年3月刊の第1号から、8月に出た第6号まであります。図書館の横断検索だと、第10号までは存在が確認できますが、その後は不明です。予定では2年間で24号まで出す計画でしたが、こちらは植物編ほど売れ行きがはかばかしくなかったのかもしれません。

★

『普通植物図譜』では、絵の巧拙よりも印刷技術を問題にしましたが、『普通動物図譜』に関しては、絵そのものを問題にしないわけにはいきません。

上は第1号の最初に登場する「ダイショウジョウ(大猩々)」、すなわちゴリラです。

うーん、これは…

ペラッとめくると、次に「獅子」が来ます。

これも何というか、確かにライオンには見えるのですが、じっと見ていると、微妙な居心地の悪さを感じます。

では何でもダメかというと、そうでもなくて、上手い絵もあります。

(この項つづく)

図鑑史逍遥(7)…『普通動物図譜』(後編) ― 2013年10月13日 11時23分05秒

『普通動物図譜』の第1号をめくっていくと、鳥は普通に鳥の絵になっています。

(キビタキ、ノビタキ、ジョウビタキ、ルリビタキ)

蝶の絵もよく描けていると思います

(アゲハ、イチモンジチョウ)

日本には花鳥画の伝統がありますから、植物や鳥、それに虫なんかは、形にしろ、ポーズにしろ、絵とする際に一種の「型」が出来上がっていて、描きやすかったのかもしれません。

この連載の第2回(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/10/06/7001476)で、『江戸の動植物図』(朝日新聞社)という本から図を引用しましたが、あの本の巻末で、植物学の木村陽二郎氏、昆虫学の小西正泰氏、鳥類学の柿沢亮三氏らが、江戸の博物図について座談会形式で論じています。

------------------------------------------------------

木村 古い絵をみると植物よりも鳥とか魚が上手なように思いますね。

小西 鳥がいちばんうまいですね。

〔…〕

小西 〔…〕見てきた図譜のなかでは、けものは少ないしへたですね。

〔…〕

柿沢 けものはふつう夜行性のが多いですから見られない。でも家畜の場合はどうですか。

木村 牛や馬はよく描いていますね。江戸より前の鎌倉時代なんかにも立派な牛馬の図がある。それはしょっちゅう見ているから。しかし他の動物はあまり上手じゃない。〔…〕

小西 川原慶賀のヤマイヌなんかもへたですね。

木村 鳥がいちばん上手で、最下にくるのがけものでしょうね。

〔…〕

木村 鳥は死んでからも写生はしてるでしょう。それを生かしたように描く。魚だって新鮮で色がいいうちに描けば立派に描けますしね。虫なんかはつかまえてじっくり描けますから正確に描けると思うんです。植物は庭にすわったり、鉢うえにしたものをじっくり見て描けますから。そういう意味でけものがたいへんへただというのはまずつかまえるのがむずかしいし、死んでしまうと違うし、生きたままを生きたように描くのがとてもむずかしいのではないかと思います。(pp.149-150)

小西 鳥がいちばんうまいですね。

〔…〕

小西 〔…〕見てきた図譜のなかでは、けものは少ないしへたですね。

〔…〕

柿沢 けものはふつう夜行性のが多いですから見られない。でも家畜の場合はどうですか。

木村 牛や馬はよく描いていますね。江戸より前の鎌倉時代なんかにも立派な牛馬の図がある。それはしょっちゅう見ているから。しかし他の動物はあまり上手じゃない。〔…〕

小西 川原慶賀のヤマイヌなんかもへたですね。

木村 鳥がいちばん上手で、最下にくるのがけものでしょうね。

〔…〕

木村 鳥は死んでからも写生はしてるでしょう。それを生かしたように描く。魚だって新鮮で色がいいうちに描けば立派に描けますしね。虫なんかはつかまえてじっくり描けますから正確に描けると思うんです。植物は庭にすわったり、鉢うえにしたものをじっくり見て描けますから。そういう意味でけものがたいへんへただというのはまずつかまえるのがむずかしいし、死んでしまうと違うし、生きたままを生きたように描くのがとてもむずかしいのではないかと思います。(pp.149-150)

-------------------------------------------------------

ここで語られている江戸時代の話は、この村越の図鑑にもそっくり当てはまる気がします。日本の博物画の伝統は、江戸と明治で断絶があると前に書きましたが、この点では共通する部分がありそうです。

ついでに第2巻からも鳥と魚、それにカエルの図を見てみます。

(コガラ、シジュウカラ、ヒガラ)

(マアジ、シマアジ、ムロアジ、ヒラアジ、メアジ)

(トノサマガエル、ヒキガエル)

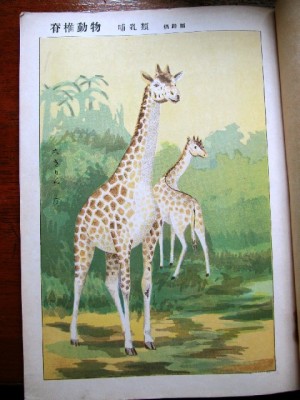

鳥はやはり手慣れた感じです。カエルは哺乳類と同様、四足の生き物ですが、身近で見慣れているせいか、うまく感じを捉えています。魚はうまいと褒めそやすほどでもないですが、下の何となく締まりのないキリンの図と比べれば、まだマシに見えます。

(余談ですが、日本にキリンが初めて来たのは、『普通動物図譜』発刊と同時の明治40年3月。和名をキリンとしたのは、校訂者の石川千代松自身。しかし、この絵は実物を見て描いたものかどうか?熱帯を記号的に表現するためか、背景にヤシの木のようなものが茂っているのも違和感があります。さらに余談ですが、図譜の巻末解説を読むと、キリンの「効用としては〔…〕肉は食用、其骨は工業上に応用する等、需要広しとす」とあって、昔の人は何でも食べちゃったんだなあ…と驚きます。)

★

以上の点からすると、日本の図鑑史上、最大の難関が哺乳類で、哺乳動物を自然に、正確に描けるようになることが大きな目標だったと言えるかもしれません。たぶんこの目標が達成されたのは、戦後もしばらく経ってからではないかと想像します。

(おまけ。海綿の仲間であるホッスガイとカイロウドウケツ。この図譜はあらゆる動物を網羅することを意図しており、腔腸動物、蠕形(ぜんけい)動物、有孔虫などにも紙幅を割いています。)

図鑑史逍遥(8)…『内外植物原色大図鑑』(前編) ― 2013年10月14日 08時22分53秒

(箱入りの『内外植物原色大図鑑』(左)と『内外動物原色大図鑑』)

ここまで来たら、村越三千男の仕事をひたすら追いかけて、一気に昭和まで時代を下ることしましょう。すでに五十の坂を越えた村越が、足掛け3年かけて刊行した畢生の大作『内外植物原色大図鑑』全13巻について次に見てみます。

■村越三千男(編・画)、『内外植物原色大図鑑』

植物原色大図鑑刊行会(東京)、昭和8-10(1933-1935)

(外箱。箱の背は80年の歳月ですっかり茶色くなってしまいましたが、元は白い箱だったようです)

(内容の完璧さを力説する序文)

全巻の構成は、第1~3巻が合弁花類、第4~8巻が離弁花類、第9~10巻が単子葉類、第11~12巻が隠花植物、そして第13巻が総覧(総索引)という完備したものです。

その成立の事情や、図鑑史における位置づけを、またまた俵氏の『牧野植物図鑑の謎』から引用してみます。

「村越はこのような小型の植物図鑑を実現すると、次はよりデラックス化することを考えた。『大植物図鑑』よりさらに掲載種類を増やし、原色化に踏み切ったのが『内外植物原色大図鑑』全13巻(植物原色大図鑑刊行会 1933~35)である。これは、「常に渇望せられつつある完全なる彩色図版と、之に対する完全なる説明」という、二つの希望を満足しようとの抱負の下に、「従来の出版界に於いて未だ一回も実現せられざる程の大事業」として出発した。原色図版数約5000種のほか単色図版約4000種が掲載されたもので、野外植物だけでなく、園芸植物など応用面も充実したものである。印刷、装丁ともに昭和戦前のよき時代を反映した豪華版である。」(p.137)

(緑のクロス張りに背革装のしっかりした造本)

もちろん村越に牧野富太郎程ほどの学殖を望むのは無理で、牧野から暗に非難されることも少なくありませんでしたが、その植物図鑑にかける情熱はすさまじく、学問的水準はしばらくおき、少なくともその外形面に関しては、これこそ戦前における最大の植物図鑑であることは間違いありません。

★

では、さっそく中身を覗いてみます。

全体のイメージは大体こんな感じで、右側に図版、左側に解説というのがスタンダード。

しかし、中には図版が見開きになっているページもあります。

(サボテンのページ。サボテンというのは間欠的に流行するのか、私のお祖父さんも熱心に育てていたのを覚えています。シャボテンと呼ぶといっそう懐かしい感じ。)

(部分拡大)

(さらに拡大)

印刷に関しては、さすがに石版画の時代は過ぎ、普通のハーフトーン(網点)です。

当時としては丁寧な印刷の部類でしょう。今の目で見るとちょっと粗く感じますが、何となくそこに郷愁を覚えたりもします。

(この項つづく)

図鑑史逍遥(9)…『内外植物原色大図鑑』(後編) ― 2013年10月15日 05時59分24秒

とにかく大部な図鑑ですので、ずらずら画像を貼ってその紹介に代えたいと思います(全体に光量不足で暗い写真になりました)。

(ユキノシタの仲間)

(「内外」を謳うだけあって、ヤシの仲間も登場します)

(穂のバリエーションに目を奪われるイネ科植物)

(隠花植物の代表、シダ。緑が美しい)

(藻類)

(当時は菌類を独立させる考え方がなかったので、キノコも隠花植物。…といって、生物の分類法は日進月歩、ポピュラー・サイエンスの本で馴染んだ「5界説」も、とっくに過去の学説になっているそうで、今や何が正しいのかよく分かりません。)

(当然の如くに細菌も植物の一種)

(インフルエンザ菌というのは、インフルエンザ・ウイルスの間違いではなくて、かつてインフルエンザの病因と誤認された細菌のこと。誤解が解けた今も、そのままの名称で呼ばれているそうです。ちなみにインフルエンザの原因がウイルスと判明したのは、この『内外植物原色大図鑑』発刊と同じ1933年のこと。←ウィキペディア情報)

★

こういうのを見ていると、「図鑑美」とか「図鑑趣味」ということを改めて考えます。

たとえば、世の中には図鑑少年(少女)と呼ばれる存在がいます。彼らは日がな一日飽かず図鑑を眺めて、果てはすべてのページを暗記するに至りますが、図鑑は少なくとも一部の人の心を強烈に捉えることは紛れもない事実。

それはなぜか?

…といえば、おそらく世界を秩序づけたいという、人間の深い衝動に根差しているのでしょう。この世界に最初から<意味>があるのかどうかは分かりませんが、少なくとも人間はそこに意味を欲するし、理解したいという欲があります。これはもう人間の本能というか、業(ごう)のようなものだと思います。

人間のすべての知の営みは、そのためのものとすら言えるでしょうが、その入り口にあるのが、具体的に目に見え、手で触れることのできる対象を、秩序付けたいという分類欲求であり、それが図鑑の作り手と読み手の双方を、強く動機付けていることは間違いないでしょう。

しかし、対象を分類して並べると、それだけで「美」が生じる(ように感じる)のは一体どうしてか?

「図鑑美」というのは、描かれた対象の美醜とは別に、そこに存在する秩序そのものが美しいという感覚が大きいのかなあ…と思います。秩序そのものという言い方は、はなはだ抽象的に感じられますが、本来抽象的なはずの<秩序なるもの>が、しかと目に見える形をとっている点が図鑑の特質であり、その意味で、良き図鑑制作者とは、すなわち良きデザイナーであるのでしょう。

最近のコメント