図鑑史逍遥(10)…学習図鑑の時代 ― 2013年10月16日 05時31分20秒

夜来風雨の声。台風お見舞い申し上げます。

★

図鑑の話題も、だんだん疲労を覚えて来たので(何も考えずに書き始めると、たいていそうなります)、そろそろ終わりにしようと思います。紙数を費やしたわりには、結局何が言いたかったのか、ちっとも要領を得ないのですが、まあ、そこが「天文古玩」らしいところかもしれません。

それと村越三千男にこだわりすぎたせいで、話が植物図鑑に偏りました。本当は、『内外植物原色大図鑑』の姉妹篇である『内外動物原色大図鑑』(動物原色大図鑑刊行会、1936-1937)全13巻についても触れたかったし、昆虫図鑑や鉱物図鑑、キノコの図鑑のことなんかも当然話題にすべきだったのですが、それらはまた後日。(これまた埋没企画になってしまうかもしれませんが…)

最後に図鑑史を語る上で避けて通れない、「学習図鑑」について自分へのメモ代わりに書き添えておきます。

★

今、国会図書館のデータベースで「学習図鑑」を検索すると、

塩田紀和(監修) , 橘健二(著)

『少国民学習図鑑 : 国語科・社会科・理数科』

東雲堂出版部、1947

というのがいちばん古い本として挙がっています。古いと云っても戦後のものです。

そのあと、東洋図書から、『昆虫学習図鑑』(神戸伊三郎著、1949)、『植物学習図鑑』(同)、『天文学習図鑑』(鏑木政岐・清水彊著、1950)、『音楽学習図鑑』(地主忠雄著、1951)など、一連の『○○学習図鑑』という本が出され、その最後は『化石学習図鑑』(井尻正二・藤田至則著、1957)で終わっています。

最後に名前の挙がった『化石学習図鑑』については、以前、記事で詳しく触れました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/02/13/5679727)。これは図鑑とは云っても、中身は「図解入り学習読み物」といった体裁の本で、いわゆる図鑑とはちょっと違います。他の巻もおそらくはそうなのでしょう。

★

戦後の子供たちに深い影響を及ぼした学習図鑑といえば、小学館とか、学研とかの一大シリーズを思い浮かべますが、あの手の「ホンモノの図鑑」はいつからあるんでしょうか?

…という書き方は理解されにくいと思うので補足すると、私は戦後の学習図鑑は、戦前からあった図鑑(仮に大人向け図鑑と呼んでおきます)とは出自が違って、理科の副読教材が発展したものという仮説を持っています。たとえば、国会図書館のデータベースからは漏れていますが、戦前にも学習図鑑と称する本(というか冊子)はあって、それがまさに理科の副読教材そのものでした。

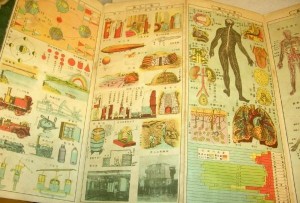

下は関原吉雄(編)『最新 理科学習図鑑』(慶陵社、昭和4(1929))という折本形式のものですが、こういった教材が、戦後の学習図鑑の祖型ではないかという気がします。

(手元に現物があるはずですが、探しても見つからなかったので、購入時の紹介ページから売り主氏の写真を拝借。以下同)

大人向け図鑑は戦前から連綿として続いていますが、それらはいずれもその分野の専門家が手ずから編んだもの。いっぽう教育畑の人が手掛けた学習図鑑(専門家が監修者として名前を貸すことはあっても、実質的には小・中学校の先生と編集部員の合作でしょう)は、同じ「図鑑」を名乗ってはいても、ずいぶん性格が異なるのではないかと思います。

★

さて、真に学習図鑑の名にふさわしい図鑑の登場ですが、この分野で先行したのは講談社です。昭和28年(1953)に、「講談社の学習図鑑」シリーズがスタートし、『花の世界』、『大むかしの人々』、『電気の世界』、『鳥の生活』等々が出ています(講談社の場合、書名自体は「〇〇図鑑」と名乗らないものが多いようです)。

以後、国会図書館のデータベースに従えば、以下のような順で次々に配本が始まり、昭和30~40年代はまさに図鑑の花盛りでした。

「講談社の学習図鑑」 昭和28(1953)~

「保育社の学習図鑑」 昭和29(1954)~

「小学館の学習図鑑シリーズ」 昭和31(1956)~

「北隆館の学習図鑑」 昭和33(1958)~

「旺文社カラー学習図鑑」 昭和43(1968)~

「学研の図鑑」 昭和45(1970)~

「小学館の学習図鑑デラックス版」 昭和47(1972)

小学館「新学習図鑑シリーズ」 昭和48(1973)~

「旺文社学習図鑑」 昭和51(1976)~

こうして眺めていると、自分もずいぶんお世話になったことを思い出します。

そのうちのいくつかは、それこそ暗記するほど読んだので、とても懐かしいです。

そしてこれらの図鑑に加えて、各社から「学習百科事典」も出ていて、多くの子供部屋の本棚を占領していましたから、当時は子ども文化においても教養主義が幅を利かせていたことを強く感じます。(とはいえ、それも大半は親の願望の投影であり、当の子供はその脇で漫画やら何やらを読みふけっていることが多かったと記憶しています。かく言う私は、図鑑や百科事典も耽読しましたが、他方漫画も相当読んでいたので、ちょうどバランスが取れたような次第です。)

冴え返る白い世界 ― 2013年10月17日 22時19分52秒

急に冷え込んできました。

今年もあと2か月あまりですから当然ですね。

暑さで緩んだ心と体がきゅっと引き締まり、もっと気力が充実してもいい頃合いですが、自分に関してはどうも弛緩しっぱなしで困ります。

今年もあと2か月あまりですから当然ですね。

暑さで緩んだ心と体がきゅっと引き締まり、もっと気力が充実してもいい頃合いですが、自分に関してはどうも弛緩しっぱなしで困ります。

そんな主を尻目に、毎年この時期、この小さな部屋で1つのドラマが演じられます。

壁にかけた天気管の結晶が一気に析出することです。

今年もいよいよその開演。ついこの間まで無色透明だった天気管ですが、ふと気が付けば今日は半分以上が白くなっていました。

ただし、結晶の形状はいつもの美しい羽毛状ではなく、何だかやけに長細い、「さらしねぎ」のような散文的な形で、天気管も少々弛緩気味のようです。

…と最初は思いましたが、別角度から見たら「格子と矢羽」の奇妙な構造が見えてきました。

雪博士・中谷宇吉郎は「雪は天からの手紙である」と言いました。

天気管の結晶の産状も(現実の天気予報に役立つという実感は今のところありませんが)屋内の気象条件について、何かを物語るメッセージではあるのでしょう。その手紙を読む術がないのが、いかにも残念です。

青銅の空、金の星 ― 2013年10月18日 21時12分41秒

天気管はさらに成長を続け、今や全体の8割方が白くなりました。

★

写真はネブラ・ディスクの縮小レプリカ(直径12.5cm)。

以下、ウィキペディアの「ネブラ・ディスク」の項より転記。

「ネブラ・ディスクとは、2002年にドイツ中央部、ザーレラン地方の街で発見された円盤。直径約32cm、青銅製で約3600年前に作られた人類最古の天文盤であると2005年ドイツの研究チームが結論づけた。盤の上には金の装飾で太陽と月、星(プレアデス星団)が模られ、太陽暦と太陰暦を組み合わせた天文時計である。日本では、愛知万博で展示されたことがある。

チェコ、ドイツ中部・南部、ポーランド西部に広がっていた、中央ヨーロッパ青銅器時代の中心的文化であるウーニェチツェ文化のもの。」

上の記述はやや簡に過ぎるので(ウィキ自身も「書きかけ項目」と注記しています)、英語版(http://en.wikipedia.org/wiki/Nebra_sky_disk)もあわせて参照してください。

(2002年は専門家がその存在を「認知」した年であり、「発見」は1999年に盗掘者によってなされたこと、現在見るネブラ・ディスクは4期にわたる改変を経た姿であること等、興味深い事実が書かれています。)

エーゲ海にミノア文明が生まれ、ブリテン島ではストーンヘンジが建立された頃。

そんな遠い昔に、中央ヨーロッパの森で暮らす民が夜空に目を向け、天体の動きに十分注意を払っていた…という事実が、この美しい円盤から分かります。

そして、おそらく天体―少なくとも太陽と月―に対しては、「空の大海原を漕ぎ渡ってゆくもの」というイメージを抱いていたであろうことも。

でも、実際のところ、彼らは満天の星空を、どんな気持ちで見上げたのでしょう?

きっと、今では失われてしまった、星にまつわる「炉辺話」が夜ごと語られ、子供たちは目を輝かせて、時には恐ろしさに震えながら聞き入ったことでしょう。

まあ、すべては想像するほかない、遠い遠い過去の世界の話です…

(闇の中で金色の光を放つ天体たち)

〔それにしても、その「遠い遠い過去」の25倍も遠い遠い未来に、放射性廃棄物を押しやろうという現代人の営みとはいったい…?〕

ガラスの天球儀 ― 2013年10月19日 18時11分26秒

…というのは斉藤由貴の歌のタイトルですが(作詞は谷山浩子)、今日、部屋の片づけをしていたら、以前買ったガラスの天球儀を見つけたので、写真に撮ってみました。

この写真だと大きく見えますが、天球儀本体は直径11cmですから、わりと小ぶりのものです。

装飾的な台座部。

この辺の造りからお分かりの方もいるでしょうが、これはフランクリン・ミント社が売り出した今出来の品です。

日本にも新聞に大きな広告を打って、美術工芸品や宝飾品、特製コインなどを販売している会社がありますが、フランクリン・ミントはあれのアメリカ版といえばいいでしょうか、その製品はちょっと金満的な、と同時に微妙な安手感があって、本当に愛蔵に足る品は少ない印象が個人的にあります。

でも、この天球儀はなかなかいいんじゃないでしょうか。

星座も律儀にプリント(手描き?)されています。

球体を覗き込めば、瑠璃色の空一面に星が散り…

青一色の不思議な世界が眼前に広がります。

デンマークの秋景色 ― 2013年10月20日 14時31分22秒

冷え冷えとした雨の一日。

北国では雪の便りも聞かれる季節です。

今日は部屋の中でも上着が欲しいと思いました。

北国では雪の便りも聞かれる季節です。

今日は部屋の中でも上着が欲しいと思いました。

★

私の手元には、まったく読めない本が少なからずあります。

もっぱら造本や挿絵の美しさに惹かれて買った本たちですが、こういう購書の愉しみは紙の本ならではのものでしょう。

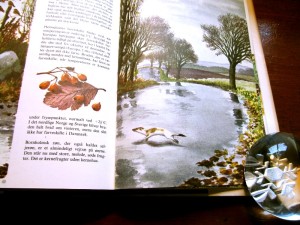

上もその1冊。デンマーク語で書かれた、ナチュラリスト向けのフィールドガイド。

■Poul Holm Joensen(文)、Claus Bering(画)

Årstiderne-3:Efteraret(叢書『四季』、第3巻「秋」)

Gyldendal 社、1967

この美しい本は、以前、胡蝶書坊さん(http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/01/05/)にその存在を教えていただきました。

こうして開いても、言葉はまったく分かりません。が、分からないながらも1頁ずつめくっていると、その繊細な水彩の自然描写に思わず引き込まれます。

秋の浜辺。

かつて生きていたものたち。

ここにもひっそりとした「死」が。

留まる鳥と旅立つ鳥。

つなぐ命。

花ならぬ花。

そして冬へ。

★

冷めたお茶を入れ替えて窓の外に目をやれば、黄ばんだ木々の葉が雨に打たれ、うなだれているのが見えます。

日本の秋とデンマークの秋は、いろいろ違いもあるのでしょうが、命の営みという点では大いに共通するものがあると、ぼんやり思いました。

スキャパレリの肉声…『アストロノミア・ポポラーレ』 ― 2013年10月21日 20時36分30秒

読めない本といえば、これなんかもそうです。

火星研究史において、「運河論」の火付け役として忘れることのできない、イタリアのジョヴァンニ・スキャパレリ(1835-1910)― 彼の存在を身近に感じたいという、ただそれだけのために買った本。

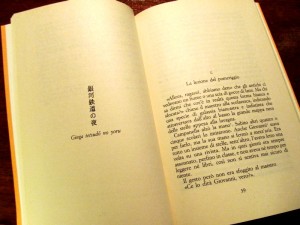

■Giovanni Schiaparelli(著)、Luigi Gabba(編)

Le più belle pagine di Astronomia Popolare. (一般天文学精選集)

Hoepli(Milano)、初版1925. 371p.(第2版1927. 456p.)

左側のきれいな方が1925年に出た初版で、右側はその2年後に出た第2版です。

初版を買った後で、第2版の方が図版が多いことに気づいて買い直したという、ずいぶんご苦労な話なんですが、最初からあまり意味のある買い物ではないので、無駄ついでに買ったようなわけです。

(第2版タイトルページ)

この本はスキャパレリの没後に出たものですから、当然書き下ろしではなく、彼が生前、雑誌等に発表した文章を編んだ選集です(たとえば火星についての章は、1893年にミラノで出た「Natura ed Arte(自然と芸術)」誌が初出)。

スキャパレリ(スキアパレッリとも)と火星の運河論争については、以前以下のような記事を書いたので参照していただければと思いますが、ともあれ彼の主張は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、天文学者たちを大いにエキサイトさせた一大テーマなので、彼の「生の」言葉とスケッチに触れたいという思いは前からありました。

(スキャパレリが見た運河のオリジナルスケッチ)

Queste linee o strisce sono i famosi canali di Marte di cui tanto si e parlato. Per quanto si e fino ad oggi potuto osservare, sono certamente configurazioni stabili del pianeta.

「これらの線ないし縞模様が、かの有名な火星の「カナリ」(水路)であり、これについては多くの語るべきことがある。観測可能な限りにおいて、現在〔注:1893年〕に至るまで、カナリは確かにこの惑星上に安定的に存在するパターンである」云々。

…グーグル先生によれば、大略そんなようなことが書かれているようです。

まあ、グーグル先生がいなければお手上げなのは確かですが、タイトルの「Astronomia Popolare」が、英語の「Popular Astronomy」に相当し、「アストロノミア・ポポラーレ」と読むのだろう(いかにもイタリア的語感です)ということは辛うじて分かるので、「読めない」と言っても、そこにはいろいろ程度の差があります。

少なくとも、スキャパレリの体温はこの本から十分感じ取ることができるので、素朴な天文史の愛好者としては、それを以て満足すべきなのでしょう。

Una notte sul treno della Via Lattea (天の川の列車に乗った夜) ― 2013年10月23日 05時55分59秒

「銀河鉄道の夜」の登場人物は、ジョバンニにしろ、カンパネルラにしろ、なぜイタリアっぽい名前なのか?その答は単純で、「銀河鉄道の夜」にはイタリア語の原作があり、それを翻訳したものだからです。

…なんていうことはあるはずありませんが、最初、このイタリア語版を見たとき、一瞬そんなありうべからざる錯覚におそわれました。何せジョバンニやカンパネルラがイタリア語で会話するのですから、いかにもはまりすぎというか。

(「銀河鉄道の夜」冒頭)

表題作の他、「やまなし」、「注文の多い料理店」、「土神と狐」、「まなづるとダァリア」、「なめとこ山の熊」を収録。

この本の最大の長所は、スキャパレリの本とは違って、読めなくても何が書いてあるのか分かるところです。。。

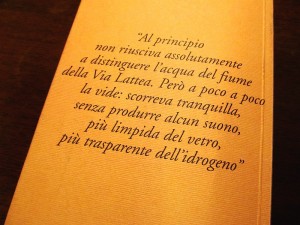

(裏表紙。「六、銀河ステーション」の一節より。「その天の川の水を、見きわめようとしましたが、はじめはどうしてもそれが、はっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって、〔…〕声もなくどんどん流れて行き」)

■宮沢賢治(著)、Giorgio Amitrano(編・訳)

Una notte sul treno della Via Lattea e altri racconti.(銀河鉄道の夜・他)

Marsilio (Venezia), 第2版 2005(初版 1994), 175p.

恒例の… ― 2013年10月24日 18時17分01秒

今シーズン初風邪。

のどは痛むし、なんだか寒気もします。

今日はお粥を食べたら、早々に寝るつもりです。

明日は足穂忌ですから、久しぶりに何かお供え記事を…と考えていますが、その辺は体調次第です。どうかすっきり起きられますように。

皆様もどうぞお気をつけて。。。

のどは痛むし、なんだか寒気もします。

今日はお粥を食べたら、早々に寝るつもりです。

明日は足穂忌ですから、久しぶりに何かお供え記事を…と考えていますが、その辺は体調次第です。どうかすっきり起きられますように。

皆様もどうぞお気をつけて。。。

円錐、彗星、光の都(前編) ― 2013年10月26日 11時14分51秒

どうやら復調しました。

昨10月25日は稲垣足穂の命日だったので、1日遅れですが、そのことを書きます。

昨10月25日は稲垣足穂の命日だったので、1日遅れですが、そのことを書きます。

以前は毎年この日になると、幽冥界を旅する足穂氏を偲んで、その好みそうな品をお供えするのが、このブログの慣例でした。しかし、足穂氏も今年で没後36年。弔い上げが済んだから…というわけか、このところその慣例も沙汰やみとなっていました。

でも、ふと思い立って、今年は旧慣に従います。

今年お供えするのは、1個の円錐体。

今年お供えするのは、1個の円錐体。

足穂氏は円錐が好きでした。

過去圏と未来圏を表す2個の円錐が、「現在」を表す頂点で対称的に接しているミンコフスキーの光円錐。そんな時空モデルも愛していましたし、円錐の切断面に表れる形状(円錐曲線)から、非ユークリッド幾何学に談が及ぶこともありました。

(稲垣足穂「宇宙論入門」の一節。筑摩版「稲垣足穂全集5」より)

そして円錐曲線、すなわち円・楕円-放物線-双曲線は、天体の軌道をも示すものですから、足穂氏は円錐の表面を疾駆する彗星を幻視することもたびたびでした。

そんな足穂氏に飽かず眺めてほしい、これは円錐の数学授業用の分割模型です。

★

足穂氏の空想はさらに続きます。

タルホ世界の重要なキャラクター、ポン彗星。これは19世紀に発見された「ポンス・ヴィネッケ彗星」という実在の周期彗星ですが、足穂氏にかかると大いに擬人化されて、その楕円軌道を狭めつつ、仮想の円錐上を、いつかその頂点にまで上り詰めることを夢見ている彗星ということになります。

そのポン彗星が円錐体の頂点に描いている夢が「美しい都」であり、それは彗星の尾が地球に触れるか、はたまた神戸のさる秘密倶楽部において特殊な装置を作動させるかすると、我々の目に映じるのだといいます。

“いや、そうではない。この円錐は決して仮想のものではなく、この地のどこかに巨大ならせん状の円錐体が「二十世紀須弥山」として聳え立っており、その頂上にこそ、光の乱舞する天体国「パルの都」はあるのだ”…という説もあります。

ポン彗星の都か、パルの都か、ともあれ足穂氏の脳髄には昔から円錐が住み着いており、その頂点には不思議な光の都が存在するらしいのです。

その都市のモデルとなったのは、1枚の絵葉書でした。

(後編につづく)

円錐、彗星、光の都(後編) ― 2013年10月27日 08時53分44秒

足穂氏が幻想した、巨大な円錐の頂点に存在する霊妙不可思議な都市。

「これより前に、パナマ太平洋万国大博覧会の夜景の絵葉書を知っていた。それは会場で呼物の宝玉塔から五彩のサーチライトが、夜空を蔽うて放射している原色版だった。これを「ポン彗星の都」の見本にしようと考えた。」(「私の宇宙文学」)

ここで足穂氏が言及しているのは、1915年、サンフランシスコで開かれた「Panama-Pacific International Exposition」のことであり、宝玉塔とは上の「Tower of Jewels」のこと。それにしてもビジュアル的にすごい絵葉書ですね。

こちらも同じ対象を捉えた絵葉書。

上の絵葉書に比べてインパクトは弱いですが、虚空を思わせる闇の中に白々と浮かぶパビリオン群は、いっそう美しく、幻想的です。

足穂氏の脳裏に宿ったのは、あるいはこちらのイメージだったかもしれません。

最近のコメント