空色の宇宙、金のロケット ― 2024年07月13日 08時03分09秒

雨が上がり、セミが盛んに鳴いています。

昨日は気分がふさぐ記事を書いたので、何かすっきりするものを探しているうちに、こんな品が目に留まりました。

(全長47mm)

空色の宇宙を背景に、金の星と金のロケットが美しいエナメルのピンバッジ。

チェコの人から入手したもので、「Astronomický kroužek」というチェコ語は、英語にすると「Astronomical circle」、要するに天文クラブ、天文同好会のことです。

1960年代頃の品と思いますが、当時はまだ「チェコスロバキア」だった同国の某天文クラブの会員章。当時の星好きの少年少女たちの胸元を飾ったのでしょう。

天文クラブの会員章にロケットが登場する、要するに星好きは同時にロケット好きでもある…と無条件に思われていたところが、時代を感じさせます。

世はスペースエイジ、陣営の東西を問わず、ロケットのフォルムと宇宙イメージは分かちがたく結びつき、子どもたちの憧れを誘ったのです。

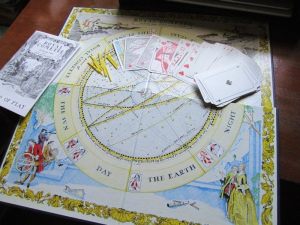

彗星ゲームをめぐる旅 ― 2024年07月14日 10時46分22秒

このブログも長くなったので、最近は何を書いても二番煎じのような気がします。限られた世界で右往左往しているので、やむを得ない面もありますが、それでも単なる二番煎じではなく、少しずつ前に進もうという殊勝な思いもあります。

実際ちょっとは前進しているぞ…と最近思ったことがあります。

10年前のことですが、自分は下のような記事を書きました。

■ちょっと気取った彗星ゲーム

イギリスのゲームメーカーが1996年に発売した「ロイヤル・コメット」というボードゲームを紹介したものです。

そしてゲームの内容もさることながら、そのデザインが天文古玩的になかなか典雅で好いね…ということを書きました。

それから5年が経ち、今から5年前、その続報を書きました。

「ロイヤル・コメット」のパッケージデザインの元絵を見つけたという内容です。

■古画発見

元絵は1766-1775年ごろロンドンで出版された、ずばり「Astronomy」というタイトルの版画で、オックスフォード科学史博物館に収蔵されている一枚が、現在オンラインで公開されていることを紹介しつつ、あの典雅な絵の出所が分かって、まずは良かったと胸をなでおろしたのでした。

★

それからさらに5年が経った今年、問題の版画が売りに出ているのを見つけました。しかも非常にリーズナブルな価格で。もちろん、これを買わない手はありません。

(ガラスの反射がきついので、不自然な構図になっています)

手彩色なので、色合いには個体差がありますが、まぎれもなくあの「Astronomy」の現物です。18世紀のロマンチックな、そしておそらくは理想化された天文学の営みが、こうしてわが家にやって来たのです。

なんとなく落ち着くべきところに落ち着いたと言いますか、「ロイヤル・コメット」に始まった旅は、10年かけて今ようやく目的地に着いた感があります。やっぱり長く続ければ、続けただけのことはあります。

★

でも、10年前に記事で紹介した「ロイヤル・コメット」の版元解説↓に出てくる、18世紀のオリジナルのゲーム盤とはどんなものか、その現物はどこで見られるのか、はたまたそれを入手するなどということは可能なのか…と、まだまだ旅は続きそうな気配もあります。

「1682年のハレー彗星出現後、イギリスの上流階級の間で天文学への関心が高まり、それは宮廷での娯楽の在り方にも広範な影響を及ぼしました。「ロイヤル・コメット The Royal Game of Comette」の名で知られるカードゲームが、英国の宮廷に紹介されたのも、こうした天文ブームの一例です。

1684年までには、ロイヤル・コメットは「ご婦人方も含め…宮廷における最も熱い流行」となっており、ずっと後の1748年になっても依然として愛好されていました(この年に、ゲーム盤を用いる、より複雑な遊び方が流行りだしました)。」

★

お茶の二番煎じはあまり感心しませんが、世の中には徐々に味わいの濃くなる「蔗境(しゃきょう)」という言葉もあります(サトウキビをかじるとき、あえて甘みの薄い先端部からかじり始める理由を問われ、「漸入佳境」と答えた六朝時代の画家・顧愷之(こがいし)の逸話に由来)。

「天文古玩」もこんなふうに蔗境を楽しみつつ、「まだ見ぬ目的地」に向けて、終わりなき旅を続けたいと念じています。

--------------------------------------------------

【補遺】

ちなみに、ゲーム盤が生まれる以前の「ロイヤル・コメット」は、こちらのページで解説されている、単に「Comet」と呼ばれるトランプゲームと同じものだと思います。

17世紀のフランスで考案された遊びで、手札をルールに従い数字の小さい順に場に捨てていき、最初に手札をなくした人が勝ち…というのは、20世紀の「ロイヤル・コメット」ゲームと共通です。「Comet」の名は、場に捨てられた自分のカード列がだんだん伸びていく様を、彗星の尾に見立てたのが由来だとか。

18世紀の版画「天文学」を読む ― 2024年07月15日 15時51分07秒

昨日の「天文学(Astronomy)」と題された18世紀の版画を、天文風俗史の観点から眺めてみます。全体としてこの絵は実景ではないと思いますが、この絵には当時の天文学が帯びていた文化的コンテクストが象徴的に表現されていると想像します。

(正面像がガラス反射で撮れないので、オックスフォード科学史博物館の画像をお借りします。出典:https://mhs.web.ox.ac.uk/collections-online#/item/hsm-catalogue-7467)

これを見てまず気になるのは不思議な背景で、これは明らかに同時代のロマン主義的廃墟趣味の表れでしょう。18世紀から19世紀にかけて、廃墟にロマンを感じる感性が西欧を席巻し(いわばヨーロッパ版わびさびの感覚です)、果ては人工的に廃墟っぽいものをこしらえて、それを庭園の景物に据えて喜ぶなどということも富裕層の間で流行したと聞きます。この絵に描かれているのも、おそらくそれでしょう。

(オーストリアのマリア・エンツァースドルフに作られた人工廃墟、1810-11年。Wikipedia 「Artificial ruins」の項より。撮影 C.Stadler/Bwag)

人工廃墟というのは、見かけは古くても、それを楽しむこと自体はお洒落でファッショナブルな行為ですから、その前で繰り広げられる紳士淑女の天文趣味にも、同様にファッショナブルな意味合いがあった…という風に読めます。彼らの気取ったポーズ、あでやかな服装にもそのことは表れています。

★

この版画に登場する天文機器類は、まずアーミラリースフィアと天球儀、

そして、足元に散らばるディバイダ、物差し、バックスタッフ(背杖)といった航海用天測具類です。

これらは通時代的に天文学のシンボルですから、「天文学」というタイトルの絵に登場するのは、ある意味当然ですが、傍らで仲睦まじく語らう男女に対して、アーミラリーと天球儀を手にした男性二人は、何だか孤立していますね。

虫眼鏡片手の学者先生と、メランコリックな若者といったところでしょうか。とはいえ、虫眼鏡でアーミラリーを覗く必然性は全くないので、これはいくぶん戯画化された学者像だと感じます。

★

こちらも男女のペアです。天文学がロマンスを連想させる――つまり、星を語ることは、当時すでにロマンチックなことであったことを示すものでしょう。

と同時に、この男性が女性をやさしく教え諭す姿は、一つの時代の型みたいなもので、女性が質問し、男性が答えるという問答体の科学入門書が、当時盛んに出版されましたが、そうした趣向を絵画化すると、こんな絵面になるのでしょう。(問答体の科学入門書はその後も健在ですが、時代の変化に応じて、対話するのは<子供と親>へ、さらに<素人と専門家>へと変わっていきました)。

(1772年にロンドンで出た『The Young Gentlman and Lady’s Philosophy』口絵)

そして、このカップルが手にするのが、近代天文学のシンボル・望遠鏡ですが、ここでこの絵の最大の謎にぶつかります。なぜ彼らは望遠鏡を反対向きに覗いているのか?

最初は、近くのものを遠くに眺めて楽しむ、一種の視覚玩具として望遠鏡を使っているのかな?とも思いましたが、もう一人の男性もやっぱり反対向きに覗いているので、ここには明瞭な作画意図があるのだと思います。

当時、「望遠鏡を反対向きに覗く」というのが、何か一般的なアレゴリーとして成立していたのかどうか、そこがはっきりしませんが、そこに意図があるとすれば、おそらくは皮肉な意図でしょう。

★

私はこの絵を最初、18世紀の典雅な天文学の営みを描いたもの…と素朴に考えていましたが、何かもうちょっと複雑な背景――例えば上流階級の浮薄さを揶揄するような意図を持った絵なのかもしれません。

【2024.7.21付記】 この図は「逆さ覗き」ではなく、こういう形状の、すなわち太い方から覗く古式の望遠鏡を描いたものであろうと、コメント欄で「パリの暇人」さんにご教示いただきました。状況証拠に照らしてそれが妥当と考えます。したがって、記事の後段は誤解に基づく無意味な文章ということになりますが、記録的意味合いからそのままにしておきます。

2枚の「天文学」 ― 2024年07月16日 19時13分41秒

昨日は素知らぬ顔で記事を投稿しましたが、実は記事を書いている途中で「あること」に気付いて、かなり衝撃を受けました。そして、自分の目がいかに当てにならないかを痛感しました。

(画像再掲)

上が昨日のオックスフォード科学史博物館所蔵の品、そして下が手元の品です。

(購入時の商品写真を台形補正しました)

こうして見比べるとどうでしょう、明らかに違いますよね。タイトルは同じ「天文学」でも、両者は明らかに異版、ヴァリアントです。

左右の男女像を見れば、それは一目瞭然ですが、一目瞭然といいながら、記事を書くまでそれにまったく気付かなったのは迂闊な話。

★

それにしても、いったいこれはどういうことでしょう?

手元の品の刊記は以下のようになっています。

London, Printed for Robt.〔=Robert〕Sayer Map & Printseller, at the Golden Buck near Serjeants Inn Fleet Street.

この版元の名を検索すると、すぐに大英博物館による詳細な伝記事項がヒットします【LINK】。それによると、ロバート・セイヤー(Robert Sayer、1725-1794)は、生前なかなか羽振りのよかった地図・版画の版元で、手元の品に記された住所、すなわちロンドン中心部、フリート街のサージェンツ・イン(弁護士会館)近くにあったGolden Buck(金鹿亭?)に店を構えたのが1748年頃で、1760年には近くの別の建物に移転していることから、この版画が刊行されたのは、ほぼ1750年代と特定できます。

一方、オックスフォード科学史博物館所蔵の品は、「London Printed for & Sold by F. Bull on Ludgate Hill, J. Boydell in Cheapside, & W. Herbert on London Bridge.」となっていて、3人の業者による共同出版です。

F. Bull は未詳ですが、John Boydell(1720–1804)と William Herbert(1718–1795)は上記セイヤーとほぼ同世代の人で、版画商売を営んでいたのも同時期ですから、この2つの作品の関係、および出版の先後は相当微妙です。

オックスフォード科学史博物館は、自館の所蔵品を1766~75年ごろの作品としていますが、これもどこまで裏取りできているのか、もしこれが正しければ、私が購入した作品の方が先に出版されたことになりますが、さてどんなものでしょうか。(あるいは女性の服装は流行の変化が速いので、その辺が手掛かりにならないかとも思いましたが、まったく不案内なので、もしお分かりになる方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。)

★

穏便に版権を譲渡したのか、どちらかが海賊版なのか、あるいは金に窮した下絵作者が、同じ絵を複数の業者に渡してしまったのか…。真相は今のところ不明ですが、当時の出版事情を考えるエピソードとして、とりあえず事実のみ提示しておきます。

聖夜を翔ぶ星 ― 2024年07月19日 13時52分45秒

わが家の年寄りが熱中症(疑い)で救急搬送され、右往左往しました。

幸い病院での処置が功を奏して大事には至らず、まずはホッと一息です。まあ、世間ではありふれた出来事だと思うんですが、身近で起こるといろいろ焦ります。

★

何か涼しくなるものはないかな…と思って、こんな絵葉書を見つけました。

Weihnacht(ヴァイナハト)、英語にすれば Holy Night。

楽しかるべきクリスマスの晩に、ひとり雪山をゆく兵士。その背には銃が、足元にはスキーが見えます。姿勢を低くして辺りをうかがう斥候兵でしょうか。

その視線の先には、澄み切った冬の夜空と、それを切り裂くように飛ぶ彗星ないし流星の姿があります(彗星なのか流星なのかは、例によって曖昧です)。

兵士の緊張感も相まって、なんだか見るだけで、キーンと冷えた空気が感じられるようです。

★

裏面を見ると、版元はゲオルグ・D・W・カールヴァイ(Georg D.W. Callwey)で、ここは 1884 年創設の、建築関係では有名なミュンヘンの出版社だそうです(今は単なるCallway社。海外展開する中で、読み方もコールウェイになっているかもしれません)。

さらに目をこらすと、上部に「Bayerische Kriegsinvaliden=fürsorge.」の文字が見えます。少し言葉を足すと、「バイエルン戦傷病者福祉向上絵葉書」の意味でしょう。第1次世界大戦中、ドイツの傷痍軍人、中でもミュンヘンを州都とするバイエルンの軍人たちを慰撫するために発行された愛国絵葉書で、 そう聞くと涼しいとばかり言ってられないような気もします。

絵の作者はリヒャルト・クライン。同一人物かどうか、今一つはっきりしませんが、これが芸術家のRichard Klein(1890-1967)だとすれば、彼は後にミュンヘン応用美術学校の校長を務め、ヒットラーとナチス政権の覚えめでたかった人。国威発揚の「大ドイツ美術展」(1937)にも出品したし、ナチスの勲章をいくつもデザインした…と聞くと、今度はなんだか別の意味で涼しくなってきます。

★

1910年代は、1910年のハレー彗星を除き、特に目立つ彗星のない時期でしたから、描かれたのが彗星だとすると、これは純粋に画家の想像に基づく絵ということになります。

人は彼女の法則に反抗するときといえども、それに服従する ― 2024年07月21日 08時37分58秒

昨日の名古屋の最高気温は35.2度。

そんな中で外仕事をしたら、年寄りに続いて、今度は自分が救急車のお世話になるかも…とは思いましたが、木を伐るのは休日しかできないので、身ごしらえをしてパチンパチンとやってました。しんどかったですが、これまで淀んでいた一角に日差しと風が入るようになり、少し気持ちが軽くなりました。

★

とはいえ、樹木の剪定というのは、たとえ園芸家や造園家がどう理屈をつけてみても、植物の世界の営みに、人間の都合や価値観を一方的に押し付けることに他ならず、いささか後ろめたい気持ちもまじります。(適正に管理された「健全な森」とか、管理の行き届かない「荒れた森」という言い回しにも、似たような感じを受けます。)

「庭」そのものが、そもそも人間が人間のために作ったものなので、そこでは万事人間が王様であり、人間の都合でやりたいようにやってもいいのだ…という理屈なのかもしれませんが、こうあからさまに書くと、いかにも傲慢な感じですね。

(植物は逆光で見るのがきれいだな…と思いますが、これも人間側の価値観でしょう)

そこにも自然のルールは働いているという意味で、庭は確かに小さな自然ですけれど、それ以上に、人がその自然のルールに抗い続ける場であり、人為の極とも言えます。

(人間によって維持されている小さな生態系)

★

まあ、庭木の枝を払ったぐらいで、「大自然に挑む人類の代表」みたいな顔をしなくてもいいのですが、そうとでも思わんと、この炎暑の中で庭仕事なんかとてもやれんぞ…と思ったのも事実です。

★

今日の記事のタイトルは、ゲーテの「自然についての断片」(1782)の一節から採りました。「彼女」とはもちろん自然のことです。

■出典:ARCHIVEプロジェクト

ゲーテ(著)・恒藤恭(訳)『自然についての断片(ほか6篇)』

ゲーテ(著)・恒藤恭(訳)『自然についての断片(ほか6篇)』

『日本産有尾類総説』を読む(1) ― 2024年07月23日 17時46分20秒

学校が夏休みに入りました。今や長期の夏休みとは無縁ですが、それでもこの時期は電車も空いているし、通勤の道々、蝉時雨を聞きながら歩いていると、やっぱり夏休み気分を感じます。

★

季節柄、水に関係のある話題です。

以前、戦時下の日本の出版事情を調べていて、平成17年に国会図書館で行われた「第135回 常設展示<戦時下の出版>」の解説パンフレットを目にしました。

そこに書かれた往時の出版事情は、もちろんそれ自体興味深かったですが、そこに挙がっている書物の中で『日本産有尾類総説』というのが、ぱっと目に飛び込んできました(「有尾類」とは両生類の下位区分で、イモリやサンショウウオの仲間をいいます。もう一群がカエルの仲間である「無尾類」)。

「15. 『日本産有尾類総説』

佐藤井岐雄著 日本出版社 昭和18年3月 <487.8-Sa85ウ>

日本出版会第 1 回表彰図書(昭和 19 年 4 月発表)。美しい彩色の図版が豊富に入った本書は、戦況厳しい折の出版とは思われないほどであるが、序文には、当初欧文で出版の予定であったところ、時局をはばかり邦文での上梓となった経緯が記されている。」 (上掲資料p.8)

佐藤井岐雄著 日本出版社 昭和18年3月 <487.8-Sa85ウ>

日本出版会第 1 回表彰図書(昭和 19 年 4 月発表)。美しい彩色の図版が豊富に入った本書は、戦況厳しい折の出版とは思われないほどであるが、序文には、当初欧文で出版の予定であったところ、時局をはばかり邦文での上梓となった経緯が記されている。」 (上掲資料p.8)

文中の「日本出版会」とは、昭和 18 年に設立された特殊法人で、要は出版統制のための国策団体です。出版企画の事前審査や印刷用紙の割当査定を行い、その背後では内閣情報局が目を光らせていました。…というと、非常にまがまがしい印象を受けますが、同会の推薦図書は、「必ずしも軍や政府の御用向の図書のみが候補にのぼるということはなかった」ともパンフレットには書かれているので、まあ一定の許容度はあったのでしょう。

とはいえ暗く重苦しい時代であったことは間違いなく、そんな時代に有尾類についての充実したモノグラフが出版され、国もそれを是としたということ、そしてその本が「美しい彩色の図版が豊富に入った」、「戦況厳しい折の出版とは思われないほど」のものであったというのですから、これは強い興味をそそられます。さらに「時局をはばかり邦文での上梓となった経緯」とは、どんなものであったのか…?

さっそく調べてみると、この本は昭和18年(1943)に出たオリジナルと、昭和52年(1977)に第一書房から出た復刻版があって、いずれも古書市場に流通していることが分かりました。ただ、オリジナルはもちろん、復刻版もずいぶん高価な本で、普通だったらあきらめるところですが、運良く手の届く範囲に1冊の出物を見つけました。しかもオリジナルです。こうなると辛抱することは難しく、また辛抱する理由もないので、早速注文することにしました。

(古書店がパラフィン紙のカバーをかけてくれました)

(B5判、本文520頁+カラー図版31葉+索引7頁の堂々たる本です)

(次回その中身を見にいきます。この項つづく)

『日本産有尾類総説』を読む(2) ― 2024年07月25日 21時49分57秒

私は『日本産有尾類総説』という本を偶然知ったので、著者・佐藤井岐雄についても、恥ずかしながら何も知りませんでした。そこで『総説』を読む前に、佐藤のことを予備知識として知っておこうと思い、ウィキペディアの該当項目に立ち寄り、その記述を読んだ瞬間、しばし言葉を失いました。

そこには、佐藤が両生類研究の分野で非常に高名な人であり、42歳の若さで亡くなったことが書かれていました。彼はいったん中学校の教師になったあと、再度学問の道に志し、旧制広島文理科大学(現在の広島大学)に入学後、1941年に博士号を取得。『総説』を上梓した1943年には、同大学の助教授に昇進し、戦時下にあっても研究に余念がありませんでした。しかし、その未来は突如断たれてしまいます。以下、ウィキペディアからの引用。

「佐藤は妻・清子との結婚後、広島市錦町(現在の広島市中区広瀬町)の妻の実家に妻の両親と同居していたが、戦争が激化すると家族を広島県世羅郡広定村(現三次市)に疎開させた。1945年8月には大学の重要書類が疎開先に送り出されるのに立ち会うため、妻とともに錦町の実家に戻り、教授への昇進を2日後に控えた8月6日朝も、大学に向かうため広電十日市町電停(爆心地から約800m)で電車を待っていたため原爆に被爆、全身火傷を負った。その後自宅で被爆した妻とともに、広島市古江(現・西区)にあった同僚の土井忠生教授宅に避難、妻たちによる看護を受けながら5日間苦しんだのち死去した。」

(十日市町電停付近(1946) Wikimedia Commonsより)

その妻も「佐藤が亡くなって間もない1945年8月26日、被爆時の傷が急に悪化して死去」。さらに「佐藤はオオサンショウウオの生態に関する研究を進めていたが、その研究は原爆死により中断した。さらに自筆原稿・標本の多くが焼失したため、オオサンショウウオの生態解明が遅れたといわれる」ともあります。

嗚呼、なんということでしょうか。

この佐藤の最期を知った上で『総説』の序文を読むとき、深い悲しみを覚えます(以下、改段落は引用者。引用にあたって新仮名遣いに改めました。)。

「もうかれこれ十数年も前のことである。後を見返りながら鎗の大雪渓を下ったのは昼を少し過ぎた頃であったろうか。今しがたまでくっきりと聳えていた鎗の尖峰が濃霧の帷帳〔とばり〕にとざされて、追っかけるように雨霧の流れが雪渓へも匐い降りて来た。物凄い唸りをたてて断崖が崩れ落ちるのは穂高側である。しばしは立ちすくんだが、それから点々とする落石の間を一目散にすべり下りて、鎗沢に着いてはじめてほっと一息ついた――その頃のことが想い出される。

そういう想い出の中から殊にも強く予の網膜に印されていることがある。ちょうど雪渓が渓谷に消えうつろうとする辺りであったが、雪の一塊に渇を医〔いや〕そうと足下に手をおろした時のことである。従容として迫らずというか、いとも泰然と雪の上に佇む一匹の動物を見出したのであった。嵐の中からでも生れ出たようなこの動物が予の出逢った最初の日本の名宝、山椒魚だったのである。」

そういう想い出の中から殊にも強く予の網膜に印されていることがある。ちょうど雪渓が渓谷に消えうつろうとする辺りであったが、雪の一塊に渇を医〔いや〕そうと足下に手をおろした時のことである。従容として迫らずというか、いとも泰然と雪の上に佇む一匹の動物を見出したのであった。嵐の中からでも生れ出たようなこの動物が予の出逢った最初の日本の名宝、山椒魚だったのである。」

この涼やかな経験と、原爆の業火との無限の距離感。

平和な世であったならば、佐藤の学問はその後どれほど花開いたことか。

ただただ無惨であり、佐藤その人も無念だったことでしょう。

★

『日本産有尾類総説』は佐藤の主著であり、事実上の遺著でもあります。

この畢生の大著が残されたことは、佐藤にとっても我々にとっても、「不幸中の幸い」と言うべきですが、でもその「不幸」はあまりにも大きなものでした。

ともあれ『総説』は、今の時期こそ読むのにふさわしいことが分かりました。

この小文を佐藤博士へのささやかな手向けとします。

『日本産有尾類総説』を読む(3) ― 2024年07月26日 11時10分32秒

前々回も書いたとおり、この本は本文520頁、カラー図版31葉、さらに序・凡例・目次が21頁、巻末の索引が7頁という堂々たる本です。さっき目方を量ったら2.4kgありました。

(カバーを取った本の表情。題字は佐藤の父親、與之助(号・翠園)が揮毫したもの)

(本書奥付)

(著者検印。この小紙片はおそらく佐藤自身が手に触れ、自ら押印したものでしょう。手元の一冊は限定1000部発行のうち717の番号が入っています)

私のような門外漢にとって、本書のハイライトは一連の美麗なカラー図版ということになりますが、もちろん本書の価値はそれにとどまりません。手間のかかる調査と観察から得られた精緻で膨大なデータ、そしてそれを整約した末に見えてくる日本産有尾類の見通しの良い全体像――それこそが研究者にとって得難い宝物だと思います。

それを補強するのが各種の図版で、本書には別刷りのカラー図版以外にも、本文中に149点のモノクロ挿図と87点の表が含まれています。

(オオダイガハラサンショウウオ(大台ケ原山椒魚)の発生図。著者自身による作画)

★

本書の目次から細目を割愛し、その章題のみ掲げれば、

日本産有尾類研究の歴史

日本産有尾類の分類

日本産有尾類分類表

日本産有尾類の生態

日本有尾類の分布〔ママ。本章のみ‘産’の字なし〕

日本産有尾類の核型

日本産有尾類の類縁系統

文献

学名索引

和名索引

日本産有尾類の分類

日本産有尾類分類表

日本産有尾類の生態

日本有尾類の分布〔ママ。本章のみ‘産’の字なし〕

日本産有尾類の核型

日本産有尾類の類縁系統

文献

学名索引

和名索引

…という構成になっており、その記載の徹底ぶりが知れます。

本文末尾近くには「日本産有尾類の核型」という章があって、ここに佐藤の尖端的な志向がよく表れているように思います。佐藤は生物個体の外形的特徴のみならず、その細胞に含まれる染色体構成(染色体の数や形態)を調べる「核形態学」によって、有尾類の進化と類縁関係を明らかにしようとしました。これはゲノム解析によって塩基配列を決定し、それに基づいて生物の種間距離を決定する現代的な手法の前駆的アプローチでしょう。

佐藤がその生を全うし、戦後の分子生物学の発展を目にしたら、そこからさらにどんな成果をつかみ取ったろう…と思わずにおれません。歴史に“if”を持ち込みたくなるのは、こういうときです。

(次回は本書の白眉、カラー図版を見に行きます。この項つづく)

『日本産有尾類総説』を読む(4) ― 2024年07月27日 06時35分46秒

本書のいちばんの見どころが、31葉のカラー図版で、これらはすべて本文の後にまとめて綴じられています。

(第2図版。チョウセンサンショウウオ)

「31葉」という言い方は、「31頁」だとしっくりこないからで、実際どうなっているかというと、上のように厚手のアート紙に刷られた図版が向かって右、その対向頁(向かって左)に薄手の紙に刷られた説明文が並んでおり、それが都合31組あるわけです(図版の裏面は白紙になっています)。

これらの図について、凡例ページには、「本書の原色図版は総て画伯吉岡一氏の筆になるものである。十余年にわたって終始一貫、予が各地から活きたまま齎〔もたら〕したものを写生された御厚意御努力に対して深謝の意を表する」と書かれています。吉岡一画伯については未詳。検索すると、1930年生まれの同名の洋画家がすぐにヒットしますが、もちろん別人でしょう。(たぶん地元・広島の画人だと思います。)

★

その印刷の精度を見るため、上の図版を拡大してみます。

さらに拡大。

さらに拡大鏡で覗くと網点が見えてきます。

技法としては、現在も広く使われる青(シアン)・赤(マゼンダ)・黄・黒の4色分解で、そこに何か特別な技があるわけではありません。しかし、太平洋戦争の真っ只中、印刷用紙の入手すら困難だった時代に、これだけ上質の紙を揃え、インクが匂い立つような原色図版を刷り上げることが、どれほど大変だったか、そのことに思いをはせる必要があります。

そして、この図版には原色版という以外に、ある贅沢な細工が施されています。

各図版は全体を囲む圧痕が見られるのですが、この図版はおそらく平版ですから、印刷のために圧をかける必要はなく、これは図を引き立てる装飾的なフレームとして、エンボス加工を施したのだと思います。

よく見ると、図版右肩の図版番号も空押しになっていて、ものすごく凝っています。著者と関係者が、いかにこの図版に愛情と熱意を注いだか分かります。

同じく凡例には、「本書は日本出版社社長脇阪要太郎氏の義侠的厚意により茲〔ここ〕にその形を見るに至った。初めて印刷に着手されてから三年目を迎えて漸く世に出るここととなった」ともあります。

ということは、本書の刊行は昭和18年(1943)3月なので、印刷にとりかかったのは、昭和15~6年(1940~41)にかけて、すなわち太平洋戦争が始まる直前です。その後、世相は窮迫の一途をたどりましたから、まさに出版社の「義侠的厚意」がそこにはあったと想像します。

★

サンショウウオ類は色彩がおしなべて地味なので、ちょっとカラフルな図として、普通種であるイモリ(アカハラ)の図も掲出しておきます。

(第30図版。イモリおよびシリケンイモリ)

(同拡大)

また変わったところでは、こんな図もあります。

(第13図版。サドサンショウウオの卵塊)

★

この連載の1回目で、国会図書館による本書の紹介文を引用しました。

そこに「美しい彩色の図版が豊富に入った本書は、戦況厳しい折の出版とは思われないほどであるが」云々とあった意味が、これでお分かりになると思います。

上記の紹介文は、さらに続けて「序文には、当初欧文で出版の予定であったところ、時局をはばかり邦文での上梓となった経緯が記されている。」と書いていましたが、次回はその「経緯」を見てみます。

(この項、次回完結予定)

最近のコメント