野間仁根とタコと星(補遺) ― 2024年10月02日 18時06分29秒

毒を食らわば皿まで。

先日話題にした、画家の野間仁根によるエッセイを載せた、雑誌「改造」の昭和22年(1947)9月号を古本屋で見つけたので、送ってもらいました。

雑誌「改造」は、政治も経済も文芸もという、いわゆる総合雑誌のくくりに入る雑誌で、野間の文章は、「欧州における民主人民戦線」とか、「日本経済安定の重心」とかのお堅い記事にはさまって、箸休め的に載っています。それが以下。

ご覧の通り見開き2ページ完結で、ボリューム的にはイラストが主、文章が従です。

野間は愛媛県今治の対岸の島、伊予大島の出身で、東京に住んだ時期もありますが、この当時は一家で郷里に戻って暮らしていたようです。(野間の家は地元の豪家であり【参考LINK】、彼はその当主でしたから、その方が焼け跡の東京で暮らすよりも、暮らし向きははるかに良かったでしょう。)

文意から察するに、野間の娘さんは、船で四国本土の学校に通学しており(寄宿生活かもしれません)、その友人であるひとつ年上の女の子が野間の家に泊りがけで遊びに来ることになった、そしてみんなで磯遊びをして、エビを捕ったり、タコを捕ったりした…というのが、話の前段です。

そして話の後段は、「野間仁根とタコと星(中編)」で、草下英明氏が書写した通りの内容です。

★

このエッセイに触発されて、草下氏が「野間仁根と星」という一文を書いたというのは、「同(後編)」に書いたことですが、リンクをたどるのがめんどくさい方のために、再掲しておきます。

「野間仁根と星 「改造22.9より」

仁根といふのはどう読むのか知らなくて、私はジンコン、ジンコンと呼んでゐた。絵は上手なのか、下手なのか、サッパリ分らないが、この人とか、小山内龍(死んでしまった)、清水嵓の動物画、鈴木信太郎などの絵には何となく好感を持ってゐる。

最近改造九月号の広告を見てゐたら、「タコと星」野間仁根といふ標題を見つけた。「タコと星」か、「イカと星」なら分らんこともないがとくびをひねりながら、人に借りて見たら、何処かの海岸でタコを捕へてよろこぶ話が書いてあり、その晩はすてきな星空で、私は何んにも星のことは知らないが、小学生全集の星の巻をたよりに楽しみにしてゐるとか書いてあり、子供二人が砂浜に坐り、無雑作な天の川が流れ、天の川のわきにカシオペアとぺガススがハッキリ書いてあるのを見て、思はず微笑した。

その時ふと、新潮社版の宮澤賢治童話集「銀河鉄道の夜」のさし絵を書いたのはこの人だっけと思った。星の絵などといふものは、どうせいくら実感を出したところで、本物の星と比較するに由なき様な代物なのだから、かへって仁根のこんな風な絵の方が面白味もあるし、我々などにはともかく絵画の中に星座を発見出来たといふことは、日本画壇では始めてなのではないかと思はれて嬉しくなった。

ところが最近、友人と数寄屋橋際の日動画廊といふのをのぞいてみたら、野間仁根の「白夜」「星」と題して二つの絵に星が描かれてあるのを発見した。「星」の方は何んの星座を書いたものかよく分らなかったが、「白夜」と題する方は昭和二十二年の七月二十日(?)とかの夜の作品とかで、何かビルマか南方の風俗を思はせる人物と海浜の景色の上に、一杯に例の如き荒ッポイ星座がひろがってゐたが、それは正しく蝎座であり、アンタレスは赤く、木星もハッキリと輝いており、その間に六、七日位の月が書かれてあった。その他の星座も、特に射手座などもシッカリ書かれてゐる筈なのであらうが、ハッキリ認められなかったが、ともかく蝎座だけは見事に現れてゐた。

絵画としての星座は本当にこれが始めてなのではないか。が、それにしてももう少しなんとか他に書きようはないものか。仁根の絵は、好感は持つが、私としては星の美をそこなふ以外の何物でもないやうな気がするのだが。

氏の星に対する開眼をよろこび、一日も早く小学生全集からおそらく未知の野尻さんへと進展することを期待する。」

仁根といふのはどう読むのか知らなくて、私はジンコン、ジンコンと呼んでゐた。絵は上手なのか、下手なのか、サッパリ分らないが、この人とか、小山内龍(死んでしまった)、清水嵓の動物画、鈴木信太郎などの絵には何となく好感を持ってゐる。

最近改造九月号の広告を見てゐたら、「タコと星」野間仁根といふ標題を見つけた。「タコと星」か、「イカと星」なら分らんこともないがとくびをひねりながら、人に借りて見たら、何処かの海岸でタコを捕へてよろこぶ話が書いてあり、その晩はすてきな星空で、私は何んにも星のことは知らないが、小学生全集の星の巻をたよりに楽しみにしてゐるとか書いてあり、子供二人が砂浜に坐り、無雑作な天の川が流れ、天の川のわきにカシオペアとぺガススがハッキリ書いてあるのを見て、思はず微笑した。

その時ふと、新潮社版の宮澤賢治童話集「銀河鉄道の夜」のさし絵を書いたのはこの人だっけと思った。星の絵などといふものは、どうせいくら実感を出したところで、本物の星と比較するに由なき様な代物なのだから、かへって仁根のこんな風な絵の方が面白味もあるし、我々などにはともかく絵画の中に星座を発見出来たといふことは、日本画壇では始めてなのではないかと思はれて嬉しくなった。

ところが最近、友人と数寄屋橋際の日動画廊といふのをのぞいてみたら、野間仁根の「白夜」「星」と題して二つの絵に星が描かれてあるのを発見した。「星」の方は何んの星座を書いたものかよく分らなかったが、「白夜」と題する方は昭和二十二年の七月二十日(?)とかの夜の作品とかで、何かビルマか南方の風俗を思はせる人物と海浜の景色の上に、一杯に例の如き荒ッポイ星座がひろがってゐたが、それは正しく蝎座であり、アンタレスは赤く、木星もハッキリと輝いており、その間に六、七日位の月が書かれてあった。その他の星座も、特に射手座などもシッカリ書かれてゐる筈なのであらうが、ハッキリ認められなかったが、ともかく蝎座だけは見事に現れてゐた。

絵画としての星座は本当にこれが始めてなのではないか。が、それにしてももう少しなんとか他に書きようはないものか。仁根の絵は、好感は持つが、私としては星の美をそこなふ以外の何物でもないやうな気がするのだが。

氏の星に対する開眼をよろこび、一日も早く小学生全集からおそらく未知の野尻さんへと進展することを期待する。」

★

こうして若き日の草下氏の追体験をし、氏の目に映じた野間仁根の姿を再確認できたこと、そして昭和22年の社会の空気をリアルに感じられたことが、今回のちょっとした収穫でした。

洋星と和星 ― 2024年10月04日 18時32分13秒

先日、『野尻抱影伝』を読んでいて、抱影の天文趣味の変遷を記述するために、「洋星」と「和星」という言葉を思いつきました。つまり、彼が最初、「星座ロマン」の鼓吹者として出発し、その後星の和名採集を経て、星の東洋文化に沈潜していった経過を、「洋星から和星へ」というワンフレーズで表せるのでは?と思ったのです。

★

骨董の世界に西洋骨董と和骨董(中国・朝鮮半島の品を含む)の区別があるように、星の世界にも「洋星」と「和星」の区別がある気がします。もちろん星に洋の東西の区別はありませんが、星の話題・星の文化にはそういう区別が自ずとあって、ガリレオやベツレヘムの星は「洋星」の話題だし、渋川春海や七夕は「和星」の話題です。

(Wikimedia Commons に載っている Occident(青)vs. Orient(赤) の図)

もっとも洋の東西とはいっても、単純ではありません。

たとえばエジプトやメソポタミアは「オリエント」ですから、基本的に東洋の一部なんでしょうが、こと星の文化に関しては、古代ギリシャ・ローマやイスラム世界を通じて、ヨーロッパの天文学と緊密に結びついているので、やっぱり「洋星」でしょう。

じゃあ、インドはどうだろう?ぎりぎり「和星」かな?

…と思ったものの、ここはシンプルに考えて、西洋星座に関することは「洋星」、東洋星座に関することは「和星」と割り切れば、インドは洋星と和星の混交する地域で、ヘレニズム由来の黄道12星座は「洋星」だし、インド固有の(そして中国・日本にも影響した)「羅睺(らごう)と 計都(けいと)」なんかは「和星」です。

その影響は日本にも及び、以前話題にした真言の星曼荼羅には黄道12星座が描き込まれていますから、その部分だけとりあげれば「洋星」だし、北斗信仰の部分は中国星座に由来するので「和星」です。つまり、星曼荼羅の小さな画面にも、小なりといえど洋星と和星の混交が見られるのです。

近世日本の天文学は、西洋天文学の強い影響を受けて発展したものの、ベースとなる星図は中国星座のそれですから、やっぱり「和星」の領分です。いっぽう明治以降は日本も「洋星」一辺倒になって、「銀河鉄道の夜」もいわば「洋星」の文学作品でしょう。

★

とはいえ世界は広いので、「洋星」と「和星」の二分法がいつでも通用するわけではありません。サハラ以南のアフリカや、中央アジア~シベリア、オセアニア、あるいは南北のネイティブアメリカンの星の文化は、「洋星」とも「和星」とも言い難いです。

非常に偏頗な態度ですが、便宜的にこれらを「エスニックの星」にまとめることにしましょう。すると、私が仮に『星の文化大事典』を編むとしたら、洋星編、和星編、エスニック編の3部構成になるわけです。一応これで話は簡単になります。

★

「洋星」と「和星」をくらべると、一般に「洋星」のほうが人気で、「和星」はちょっと旗色が悪いです。まあ「洋星」の方が華やかで、ロマンに満ちているのは確かで、対する「和星」はいかにも地味で枯れています。

しかし抱影と同様、私も最近「和星」に傾斜しがちです。

「ふるさとへ廻る六部は気の弱り」という古川柳がありますけれど、元気な若い人はまだ見ぬ遠い世界に憧れ、老いたる人は懐かしい故郷に自ずと惹かれるものです。

たしかに私は抱影ほど伝統文化に囲まれて育ったわけでもないし、幼時からなじんでいるのはむしろ「洋星」ですが、それでもいろいろ見聞するうちに、抱影その人へのシンパシーとともに、「和星」思慕の情が徐々に増してゆくのを感じています。

抱影の短冊 ― 2024年10月06日 08時14分34秒

野尻抱影は、あの世代の文人にしては、短冊をあまり書かなかった人だと思います。彼は無数の随筆を書き、それが散文詩の域に達している感もありますが、あまり俳句や短歌の類は詠まなかったので、短冊を乞われても断っていたのかもしれません(一応、「銅駝楼」という俳号を持っていましたが、「どうだろう?」というのは、あまり真面目に付けたとは思えません)。

ですから、先日抱影の短冊を目にしたとき、「おお、これは珍しい」と思い、そそくさと購入の手続きをとりました。

雪すでに 野麦を断てり 稲架の星 抱影

金砂子を散らした雲紙短冊に抱影が自句を筆で記したもので、抱影の肉筆物はたいていペン書きですから、筆文字というだけでも珍しい気がします。

野麦に註して「(峠)」とあるので、これは飛騨高山と信州松本を結ぶ野麦街道の最大の難所である「野麦峠」を詠んだものです。信州に出稼ぎに行く製糸女工の哀話を記録した山本茂美(著)『あゝ野麦峠』で全国的に有名ですが、この本が出たのは1968年と意外に遅いので、たぶん抱影の句の方が同書に先行しているでしょう。

(『新版 あゝ野麦峠』、朝日新聞社、1972)

(野麦峠関連地図。山本上掲書より)

季語は雪、もちろん冬の句です。里に先駆けて降る雪で、早くも野麦峠は通行不能となり、空には稲架(はざ)の星が冷たい光を放っている…というのです。

ここにいう「稲架の星」とは、「稲架の間(はざのま)」のことで、これはオリオンの三つ星をいう飛騨地方の方言です。以下は抱影の『日本の星 星の方言集』からの引用です(初版は1957年、中央公論社。ここでは2002年に出た中公文庫BIBLIO版を参照しました)。

「ハザは稲架で、普通はハサである。田の中やあぜに竹や木を組んで立て、刈った稲をかけて乾すものである。ハザノマは、おそらく、三つ星が西へまわって横一文字になった姿に、三本の柱でくぎったハサの横木を見たものであろう〔…〕

わたしは、この名から信飛国境の連山の新雪が朝夕の眼にしみて来るころ、もう棒ばかりとなったハザの彼方に、三つ星のさし昇る光景を思い浮かべた。その後高山に住んでいた女性から、そこで見る三つ星は、乗鞍の平たい頂上から現れると報ぜられて、この方言の実感がいっそう濃くなった。そして、それ以来長くたつが、他の地方からはハサノマ、または類似の名を入手していない。方言は面白いものである。」

わたしは、この名から信飛国境の連山の新雪が朝夕の眼にしみて来るころ、もう棒ばかりとなったハザの彼方に、三つ星のさし昇る光景を思い浮かべた。その後高山に住んでいた女性から、そこで見る三つ星は、乗鞍の平たい頂上から現れると報ぜられて、この方言の実感がいっそう濃くなった。そして、それ以来長くたつが、他の地方からはハサノマ、または類似の名を入手していない。方言は面白いものである。」

(文庫版 『日本の星「星の方言集」』 pp.228-9より)

上の句はまさに抱影が「信飛国境の連山の新雪が朝夕の眼にしみて来るころ、もう棒ばかりとなったハザの彼方に、三つ星のさし昇る光景を思い浮かべ」て詠んだ想像句でしょう。しかし想像句とはいえ、彼は若い頃、甲府中学校の英語教師を務め、登山にも親しんでいましたから、山ふところで見る星の姿には深い実感がこもっている気がします。

★

ところで、この短冊でひとつ気になることがあります。

それは、こうした藍と紫の雲形を漉き込んだ短冊を用いる場合、空を意味する藍が上、大地を意味する紫を下とするのが定法だからです。それをあえて天地逆に用いるのは、人の死を悼むような特殊な場合に限られるそうなので【参考LINK】、抱影がそれを知ってか知らずか、もし知ってそうしたなら、何か只ならぬものをそこに感じます。

★

…というような情趣が、いわゆる「和星」の味わいで、私はしみじみいいなあと思うんですが、どうでしょう、やっぱり地味でしょうか。

Snore or Die. ― 2024年10月08日 18時54分54秒

文字通りの身辺雑記。

最近とみに睡眠の質が良くないので、睡眠外来で検査入院してきました。

その結果を昨日聞いてきたんですが、結果は「軽度の睡眠時無呼吸症」でした。私の場合、完全に呼吸が止まることはないものの、頻繁に低呼吸の状態になっていて、そうなるとやっぱり睡眠時無呼吸の診断がつくんだそうです。「まあこの程度なら、CPAP(シーパップ。管から陽圧をかけて気道を強制拡張する治療法)は適応外なので、とりあえずマウスピースを作って様子を見ましょう。」…というお医者さんの話。

最近、仕事が捗らないのは、もっぱら齢のせいかと思っていましたが、睡眠の問題も大きかったようです。そのことが分かっただけでも良かったし、マウスピースでグッスリ眠れるなら、これは大いに試みる価値があります。さっそく歯科への紹介状を書いてもらいました。

★

とはいえ、これまで私なりに努力もしてきました。

仰向け寝が良くないと聞けば、うつぶせ寝を練習して、それはだいぶ上手になりました。でも、うつぶせ寝はやっぱり少し苦しいので、寝ている途中で自然と上向きになってしまい、抜本的な解決には至りませんでした。

考えてみると、うつぶせ寝の苦しさは、身体の前面(ないし全面)で地球の重力を感じる経験でもあります。目を閉じて、その苦しさを味わっていると、「ああ、自分はいま地球に引っ張られているんだなあ」としみじみ感じます。そして、この重力こそが、寝ている間に私の舌根をひっぱって睡眠時低呼吸を引き起こす根本因でもあります。国際宇宙ステーションで暮らす宇宙飛行士は、たぶん気道閉塞型の無呼吸とは無縁でしょう。

★

私の小さな舌根が地球の重心と引き合うとき、心臓は全身の酸素不足を解消しようと絶望的に鼓動し、酸素を断たれた脳は不思議な夢を生み出すわけですが、それもこれも巨大な質量の存在によって生じた時空のゆがみが原因であり、私の命脈はこの宇宙の基本構造にがっちり握られているだなんて、本当に信じがたい事実です。

巴里の天象儀 ― 2024年10月12日 16時05分16秒

最近はずっと円安なので、海外からモノを買うことがめっきり減りました。「洋星」にくらべ「和星」の話題が多かったのも、それが原因のひとつだと思います。

別にそれも悪くはないんですが、それだけだと幾分世界が狭くなるので、今月は久しぶりに何点か海の向こうに発注をかけました。もちろん予算が限られるので、他愛ない品ばかりですが、他人の目にはともかく、自分の目には魅力的に映ったモノたちですから、届くのが待ち遠しいです。

★

下の紙モノは、今回購入したものではありませんが、以前買った品をぱらぱら見ていて、きれいな色合いが目に留まったリトグラフ。厚手の用紙にたっぷりとインクが載っています。

(シートサイズは31.5×24cm)

シートの裏面は白紙で、おもて面にも制昨年は書かれていませんが、アメリカの売り手は1959年という年次を挙げていました。隅っこに「29」という番号が見えるので、他にも一連の作品があって、その全体が1959年に作られたのかもしれません。いずれにしても、何か根拠があるのでしょう。

ここでテーマになっているのは。パリの科学博物館「Palais de la Découverte(発見の殿堂)」に併設されたプラネタリウムです。

冒頭「パリ大学」を冠しているのは、1940年から1972年まで、ここが組織上パリ大学に属したからのようです。「発見の殿堂、パレ・ド・ラ・デクヴェールト」は、1900年のパリ万博の折に建てられた、壮大な「グラン・パレ」の一部を利用して、1937年に開設された科学博物館で、ツァイスの投影機を備えたプラネタリウムも同時にオープンしています(これがフランスで最初の光学式プラネタリウムだそうです)。

「投影は金曜日を除く毎日午後。火・木・土曜日は午後9時まで」…と具体的な事項まで書かれているのは、これが純粋な宣伝用ポスターだからだと思うんですが、だとしたら、ずいぶん贅沢なポスターですね。しかも洒落ています。さすがはパリです。

原画の作者は、「色彩の魔術師」の異名をとった野獣派の画家、ラウル・デュフィ(Raoul Dufy、1877-1953)。

そしてデュフィの没後に、その作品を美しいリトグラフとして刷り上げたのは、アートポスターの制作で有名なパリの「ムルロ工房」です。

ばら色のパリの上空には、澄んだ紺碧の宇宙がひろがり、星や銀河が輝いています。さらにその上に雲があり、太陽があり…というところで、最初「ん?」と思いましたが、すぐに「ああそうか、プラネタリウムとはそういうものだったな…」と気づきました。

江戸のコメットハンター(1) ― 2024年10月14日 11時16分16秒

紫金山・アトラス彗星の話題で、一般向けメディアも賑わっています。やっぱり彗星は人気者ですね。まあ、これは彗星の正体がわかって、この「宇宙の旅人」を歓迎するムードが高まってからのことで、それ以前はもっぱら不気味で不安を掻き立てる存在だったことは、洋の東西を問いません。

★

日本で彗星に対する科学的関心が生まれたのは江戸時代中期、宝暦年間(1751~63)以降のことで、この頃から幕府天文方による正確な位置観測に向けての努力が始まった…と渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』には書かれています(p.692)。

もっとも天文方の本務は暦の作成でしたから、彗星観測はいわば余技で、それでも結構なエネルギーを注いだのは、彗星のようなぼんやりした対象の位置を正確に決定することは、非常にチャレンジングなことであり、彼らの研究者魂や技術者魂を強く刺激したからでしょう。

★

そんな「江戸のコメットハンター」にちなむ品を手にしました。

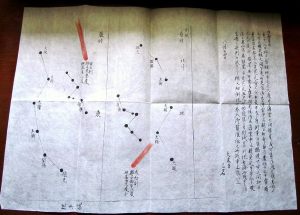

浅草天文台を観測拠点として活動した、幕府天文方による彗星発見の第一報である「御届書付」です。天文方は若年寄の直属だったので、直接には若年寄に対して差し出したものでしょう。

美濃判サイズの和紙(実寸は28×38.5cm)に、細筆を使って丁寧に書かれています。図中の直線は、おそらく墨糸を打ったものでしょう。字体と紙質から、江戸期の文書と見て間違いないと思いますが、もちろん現物は若年寄に提出してしまったので、これはその写しということになります。

現物では彗星の位置は別紙に描かれていたようですが。ここでは同じ一枚にまとめて描かれています。また現物では、末尾に報告者である天文方3名の署名があったはずですが、写しでは単に「天文方三名」となっています。

ただ、写しにしても、ここまで丁寧に書かれているのは、「写しの写しのそのまた写し」とかではなく、現物を直接脇に置いて書いたものではなかろうかと、もちろん正解は分からないですが、今のところそんなふうに考えています。したがって天文方自身、あるいはその周辺の者が、控えとして作成したもの…という可能性もなくはありません。

★

この文書が報じている彗星は、大崎正次氏が編纂した『近世日本天文史料』(原書房、1994)を見たらすぐに分かりましたが、この文書の素性に関しては、他にもいろいろ考えるべき点があるので、地味な話題ですが、のんびり筆を進めます。

(この項つづく)

君の名は…? ― 2024年10月14日 17時47分31秒

以下、小ネタです。

彗星が登場する映画というと、2016年に公開された新海誠監督の「君の名は。」をまず思い出します。

(主人公が高校生の姿のままで描かれた宣伝用のカット)

今でも印象に残る映画ですが、物語のラストで主人公の三葉と瀧が再会した階段のシーン、あれは東京の四谷須加神社の階段だ…というのは、ファンの間ではよく知られた事実と思います。

ストリートビューに投稿された写真を見ると、「なるほど」と思うんですが、こないだ地元・名古屋のストリートビューを見ていて、「あれ?」と思った眺めがあります。

千種区内の階段坂からの眺めですが、その高低差や「抜け感」でいうと、こっちの方が似てないですかね?

まあ、そうこだわるほどのこともないですが、階段の向こうに広がる光景をディスプレイ越しに眺めながら、映画のことを懐かしく思い出しました。

★

再会という点では、周期彗星そのものが再会を体現する存在です。

たぶん映画のストーリーはそのことも下敷きにしていると思いますが、作中のティアマト彗星(架空の彗星)は、周期1200年という設定だそうです。

紫金山・アトラス彗星の場合は、推定約8万年。

8万年後に「紫金山・アトラス彗星」の名を記憶している人がいるのかどうか、たぶんいないんでしょうけれど、だとするとあの彗星が「紫金山・アトラス彗星」と呼ばれるのは、彗星の生涯においてただ一度きりのことであり、なんだか無性にいとおしい気がします。

江戸のコメットハンター(2) ― 2024年10月17日 05時43分09秒

さて、話をもとに戻して江戸時代の彗星の話。

話が2回ないし3回で終わるか定かでないので、前回のタイトルを「江戸のコメットハンター(前編)」から「同(1)」に改めました。

★

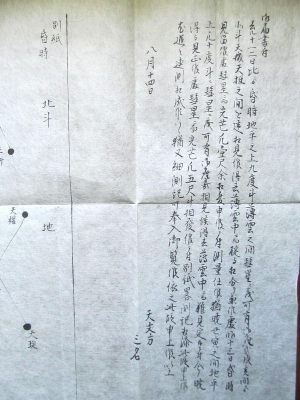

この「御届書付」は、まったく同じものが大崎正次(編)『近世日本天文史料』(原書房、1994)に出てきます(本文p.490、巻末附図p.615)。

(巻末附図11)

この彗星の正体は、「1811年の大彗星(C/1811 F1)」と呼ばれるもので、1811年の3月に発見後、時と共に明るさを増し、4月~12月まで8か月余りにわたって目視可能だったという顕著な彗星です(10月に最大光度0等級に達しました)。

『近世日本天文史料』には、1811年9月10日(和暦:文化8年7月23日)から始まって、同時代の諸書(ex.「若杉家日記」、「春波楼筆記」、「続王代一覧後期」…etc.)に出てくる計14件の記録を収録しており、「御届書付」もその一つです。

「御届書付」が提出された「8月14日」は、グレゴリオ暦だと10月1日に当たります。また観測を行った8月11日~13日は、同じく9月28日~30日なので、この天文方の報告が日本で最初の記録というわけではありませんが、天文方としては第一報のようです。

その内容を『近世日本天文史料』の翻刻によって見てみます。

「去ル十一・二日頃より昏時地平之上九度斗薄雲之間彗星ニ而も可有御座候哉、戌亥より北斗天璣天枢之間を建相見候得共、薄雲中ニ付碇と相分り兼候処。昨十三日昏時見留候処、彗星ニ而光芒凡一尺余相発申候ニ付測量仕候。猶又昨暁丑寅之間地平上凡十度斗ニ彗星ニも可有御座哉相見候得共、薄雲中ニ而難見定候ニ付、今暁篤と見出候処、彗星ニ而、光芒凡五尺斗相発候ニ付別紙略測記相添此段申上候。尤追々連測相成候て、尚又細測記可奉入御覧候。依之此如奉申上候以上。/天文方/三名」

口語に直せば、大要次のような意味かと思います。

「(旧暦)8月11、12日頃から、夕暮れ時の地平線上約9度の高さに、薄雲を通して彗星らしきものがあり、北西方向から北斗七星の天璣(フェクダ)と天枢(ドゥーベ)に寄った位置に、直立して見えたが、何しろ薄雲中のことではっきりとは分からなかった。しかし、昨13日の夕暮れに見たところ、たしかに彗星であり、光芒が約1尺余りも伸びていたので、測量を実施した。また昨日の夜明け方、北と東の間の方角、地平線上約10度の高さに彗星らしきものを認めたが、薄雲中でこれまた見定め難かったので、今日の夜明け方に改めて観測したところ、やはり彗星であり、光芒が約5尺ばかりも伸びていたので、別紙の略測記を添えてご報告申し上げる。今後さらに連続観測を実施して、一層詳細な観測記録をご覧に入れたい。以上ご報告まで。天文方三名より」

(ウィキペディア掲載の図に北斗各星の中国名を付加。原図出典:

★

ここで気になったのは、上の翻刻と手元の史料とで、一部文字の異同があることです。以下に異同を赤字で示します(〔 〕内が手元の史料の表記。ゟ(より)、茂(も)等の変体仮名の違いは省略)

「去ル十一・二日頃〔比〕より昏時地平之上九度斗薄雲之間彗星ニ而〔而の1字欠〕も可有御座候〔候の1字欠〕哉、戌亥〔間の1字有〕より北斗天璣〔機〕天枢〔桓〕之間を建相見候得共、薄雲中ニ付〔而〕碇と相分り兼候処、昨十三日昏時見留候処。彗星ニ而光芒凡一尺余相発申候ニ付測量仕候。猶又昨〔又昨の2字欠〕暁丑寅之間地平上凡十度斗ニ彗星ニも可有御座哉相見候得共、薄雲中ニ而難見定候ニ付、今暁篤〔得〕と見出〔正〕候処、彗星ニ而、光芒凡五尺斗相発候ニ付別紙略測記相添此段申上候。尤追々連測相成候て、尚〔猶〕又細測記可奉入御覧候。依之此如〔段〕奉〔奉の1字欠〕申上候以上。/天文方/三名」

(手元の書付全文)

こう見ると結構違いますね。このことは、『近世日本天文史料』の典拠と、手元の書付との「史料的距離」を物語るもので、たしかに元は同じでも、人間のやることですから、書写を繰り返しているうちに、これぐらいの差は生じるということでしょう。

★

ここで、『近世日本天文史料』に収められた史料の出典を確認しておくと、「聞集録」となっていて、これは現在、東大史料編纂所が所蔵しています。

この『聞集録』の成立事情も絡めて、江戸の情報網の中で、彗星の話題がどう拡散していったのか、その中で手元の書付をどう位置づけるか…みたいなことを、あまりしっかり論じることもできませんが、さらにつぶやいてみます。

(この項つづく)

江戸のコメットハンター(3) ― 2024年10月19日 17時35分31秒

前回のつづきを書くつもりでしたが、ちょっと話が脱線します。

そもそも『近世日本天文史料』という書物はどのようにして生まれたか?

前述のとおり、この本は大崎正次氏(1912-1996)の編纂によって1994年に出たものですが、そこにはさらにその「原本」ともいうべき稿本がありました。

その間の事情は、同書冒頭の「本書の成立と内容」に書かれています(引用にあたり漢数字の一部を算用数字に改めました)。

「本書成立の第一歩は旧稿の発見からはじまった。旧稿とは、神田先生〔※引用者註:江戸時代以前の天文古記録を集めた『日本天文史料』(1935)の編者、神田茂博士(1894-1974)〕が亡くなられた数年後、先生の遺書の整理売却が一応終わったあと、先生の遺書の一括整理をまかされた古書店主児玉明人氏の倉庫にあった段ボールの数箱に、反故同様につめられた残品の中から、私が発見して買い求めた古ぼけた書き抜き原稿用紙(200字詰)約一千枚のことである。1983年6月のことであった。それは1601年以後の近世天文史料の書き抜き原稿の一束だった。」

なかなかドラマチックな話ですね。

上の一文の続きを読むと、この旧稿は、神田博士自身の収集になる部分も当然あったのでしょうけれど、当初から神田博士の仕事を手伝っておられた、他ならぬ大崎氏自身の手になる部分が多かったように読めます。結局、大崎氏はご自身の成果を、神田氏の遺稿から“再発見”されたのではないでしょうか(大崎氏の書きぶりには、ちょっと曖昧な部分もありますが)。

そしてこれを核として、さらに大崎氏や大谷光男氏らの関係者が、新史料の収集増補を続け、結果的に旧稿の2倍余りのボリュームになったものが、『近世日本天文史料』として上梓されることになったのです。

★

今回私が改めて疑問に思ったのは、「幕府天文方による公式記録類は、今どこにあるのか?」ということです。

もし、その記録類が一括して江戸城に保管され、明治新政府に引き継がれ、今は国立天文台や国会図書館が所蔵しているのだとしたら、それを参照すればよいわけです。しかし、こんなふうに苦労して史料収集をしなければならないということは、すなわち現実はそうなっていないことを意味し、結局、原史料は失われてしまったということです。

たしかに、江戸幕府から新政府の手に渡った史料もあります。

幕府の「御文庫」に蔵された貴重な蔵書類は、新政府に引き継がれ、現在は内閣府が保管しています(紅葉山文庫旧蔵書)。また町奉行所関係の記録類は、東京府庁に引き継がれ、現在は国会図書館に収められています(旧幕引継書)。寺社奉行・評定所関係の書類は、いったん東京帝大に収まったものの、関東大震災で焼失してしまいました。

しかしそうした例外を除き、多くの行政文書は、明治維新の折に廃棄(一部は意図的に焼却)あるいは散逸してしまい、天文方の記録類もその一部だったのでしょう。

渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史(下)』を見ると、485頁に「浅草天文台の終末」という一節があって、この天文方の観測拠点が、明治維新後にどういう運命をたどったか書かれています。それによれば、天文台の建物や器械類は、明治2年の段階でいったん東京府の管理下に入ったものの、結局「新しい天文台を建てるにしても、今の土地は不適当だから」という理由で取り壊しが決まり、器械類の方は、東大の前身である開成学校が引き渡しを願い出て、それが許可され…ということまでは文書で分かるのですが、その後の消息は不明だそうです(※1)。仮に天文台に記録類が当時残されていたとしても、おそらく同じ運命をたどったはずです。

残る希望は、天文方関係者の家に残された家蔵文書類ですが、幕府の役人の自宅は要するに「官舎」ですから、幕府がなくなればすぐに立ち退かねばならず、明日の生活も見えない中、転居の際に不要不急の文書がどうなったかは想像に難くありません。おそらく多くは反故紙として、二束三文で下げ渡されたのではないでしょうか。

そんなわけで、江戸の天文記録の跡をたどるのは大変な仕事です。

今、国立天文台の貴重資料展示室に収まっている資料類も、その主体は平山清次、早乙女清房、小川清彦、その他の各氏が多年にわたって収集し、寄贈した古書・古文書類です。各地の博物館・図書館にまとまって存在するものも、同様の経緯でコレクションに加わったものが多いと思います(東北大学狩野文庫や、大阪歴史博物館所蔵の羽間文庫(※2)等)。

何だか知ったかぶりして書いていますが、こういう基本的なことも、私は今まで知らなかったことを、こっそり告白しておきます。

★

さて、そうした片々とした史料のひとつが、東大資料編纂所にある『聞集録』です。

これは近江の名望家であり、川越藩の近江分領の差配に関わった高岡家の当主が、方々で入手した情報を書き留めた「風説留」と呼ばれる性格の史料で、維新後に高岡家から明治新政府に全108冊が献納され、それが今東大にあるわけです。

(次回、話をもとに戻して続く)

-----------------------------------------

(※1)浅草天文台の払い下げ入札と、それに開成学校が待ったをかけた一件について、東京都公文書館のFacebookページに記述がありました。

■ 【浅草元天文台の管理】2018年2月18日

(※2)羽間文庫の伝来については下記を参照。

■井上智勝 「羽間文庫の高橋至時関係資料」

「天文月報」第98巻第6号(2005年6月)pp.384-390

朝顔と彦星 ― 2024年10月20日 09時26分20秒

ちょっと箸休めです。

今朝、露地に朝顔が咲いていました。

特に植えた記憶はないのですが、野生化して毎年実生で勝手に生えてきます。

さらにその隣には桔梗も一輪咲いていました。

こちらは2年前に植えたものが、うまく根付きました。

朝顔はその種子が下剤になるというので、平安時代に薬用植物として渡来し、以後「あさがお」といえば、このヒルガオ科の可憐な花を指すようになりましたが、それ以前、万葉集に出てくる「あさがお」は、今の桔梗ないし槿(むくげ)を指すと、ものの本には書かれています。

こうして新旧の「あさがお」が並んで咲いているのは、興の深いことと思いました。

★

ときに朝顔は上のような次第で、最初は「あさがお」と呼ばれず、漢名で「牽牛」と呼ばれたと聞きます(薬品名としては、「牽牛の種」の意味で「牽牛子(けんごし)」)。

この名は七夕の牽牛(彦星)と関係があるのかないのか?

今のように温暖化する前は、朝顔はたしかに旧暦の七夕の時期(おおむね8月頃)に咲いたので、そこに結びつきを感じるのは自然なことで、実際「そういう説もある」みたいなふわっとした記述もネット上では散見されます。

まあ無責任な伝聞や噂話の類はとりあえず脇に置いて、ちゃんと典拠を示して解説されているページがあったので、ようやく合点がいきました。

■ほーほの落穂ひろい:アサガオの別名

著者hoch氏によれば、平安時代の『倭名類聚抄』にその記述があり、もとの漢文を読み下すと「陶隠居本草に牽牛子と云う。此田舎に出て凡人之を取る。牛を牽いて薬に易(か)う。故に以って之を名づく」とあり、ここに出てくる「陶隠居本草」とは、中国六朝時代の陶弘景(456-536)が著した『本草集注』〔神農本草経集注/集注本草〕である由。

つまり、中国の古い医書ないし本草書に、名前の由来とともに出てくるのが大元で、朝顔が貴重だった時代、牛を引っ張って行って、それと換えるほど高価だったから…というのが、その由来のようです。

結局、ともに「牛を牽(ひ)く」という共通点はあるものの、七夕の牽牛と植物の牽牛の間に直接の関係はない…というのが話の結論です。

(他人のふんどしばかりでもいけませんので、江戸時代に編まれた貝原益軒の『大和本草』からも該当箇所を挙げておきます。ただし、ここに牽牛の由来はありませんでした。出典:中村学園大学・貝原益軒アーカイブ)

★

なお、hoch氏の考証は、“「けんごし」は元々「牽牛子」ではなく「牽午子」ではなかったろうか?”という仮説を追及されるためのものでしたが、牛黄(ごおう)、牛頭天王(ごずてんのう)等、牛を「ご」と読む例はあるので、「牽牛子」もそれと同類かもしれません。

でも、ここでさらに「うし(牛)」と「うま(午)」は、なんで漢字がそっくりなんだろう?という疑問が湧きます。字書によれば、「牛」は角を生やしたウシの頭部を、「午」は「杵」の元字で、本来「きね」の形を表す、いずれも象形文字だそうです。

十二支は本来動物とは無関係に生まれた概念で、そこに牛やら馬やら鼠やらを当てはめたのはかなり時代が下ってからのことなので、「牛(うし)」と「午(うま)」が似ているのも、これまた偶然といえば偶然です。

最近のコメント