ユピテルの神殿を拝す ― 2024年12月27日 06時06分24秒

クリスマスも終わりましたが、気になるプレゼントはどうなったか?

サンタさんは、良い子ばかりではなく、良い大人のところにもプレゼントを届けてくれます。特に私の場合、鏡を見ればいつでもそこにサンタさんがいるので、鏡の向こうのサンタさんにお願いすれば、プレゼントが届くことは必定。ただし、サンタさんの懐にも限界があるので、なんでも願いが叶うわけではありません。

その辺のさじ加減を考えながら、今年お願いしたプレゼントがこちらです。

どうでしょう、このメカメカしいガラス円筒の表情は。

このガラスの塔を登った先は…

小さなガラスドームになっていて、そこに極小のオーラリーが鎮座し、

実際にくるくると回るのです。

★

嶋村亮宏氏が主宰するOlenoides(オレノイデス)の「vitro jupiter」。

その細部と諸元は、メーカーサイトをご参照いただければと思います。

■vitro jupiter

このオーラリーは、太陽系ではなく、木星の周囲を回る四大衛星を表現しており、その動きは各衛星の公転周期を正確に反映しています。

同社のオーラリーは以前も話題にしましたが【LINK】、今回もまた「やられたなあ」感が強く、感嘆のほかありません。こんなものをよく思い付き、よく形にしたと思います。

羊飼ひもすなる日時計といふものを… ― 2024年12月15日 11時40分18秒

日時計といえば、最近こんな日時計を見つけました。

(頂部のつまみを含む全高は約24cm)

ロンドンのブルックブレイ社(Brookbrae Ltd)から1976年に出たものです。

てっぺんから横に突き出た真鍮製の「時針」が作る影で時刻を読み取るタイプの日時計で、その形状から「柱状日時計(Pillar sundial)」とか、「円筒形日時計(Cylinder sundial)」と呼ばれるものです。あるいは 「羊飼いの日時計(Shepherd's dial)」の別名もあって、これはピレネー山脈の羊飼いが、こういう形式の日時計をわりと近年まで常用していたことに由来するそうです。

★

柱状日時計は。言うまでもなく日の出から日没まで、太陽の日周運動に応じて、影の長さと位置が規則的に変化することを利用しているわけですが、太陽の高度は季節によっても変わるし、緯度によっても変わります。

前者に対応するため、柱状日時計は時針の付いたパーツが可動式になっており、これをクルクル回して、その日の日付けに合わせて使います。

この日時計も、てっぺんが蓋になっていて、取り外すことも、かぶせた状態で回すこともできます。

日付け合わせは、本体下部の月名をたよりに行います(ここに見える「A M J J」は、April、May、June、Julyの意味)。厳密は期しがたいですが、まあ大体合ってれば用は足ります。

一方、後者の問題はにわかに解決することが難しく、個々の柱状日時計は、基本的に特定の緯度でしか使えません。この日時計はイギリス製なので、北緯41度用に作られています。

柱状日時計の便利なところは、普通の日時計のように盤面を南北に合わせる手間が不要なことで、その辺にポンと立てて、本体に影が落ちさえすれば、時刻を読み取ることができます。

そのための工夫として、同一時刻に落ちる影の先端の位置(それは日時計の置かれた向きによって変化します)を結んだ曲線(時刻線)が、あらかじめ本体に描かれているわけです。

(ゆるやかなカーブを描く時刻線)

この日時計には、いちばん下から午後1時、正午&午後2時、…、午前8時&午後6時、午前7時まで、計7本の時刻線が描かれています。まあこれも厳密は期しがたく、大体の時刻が読み取れるだけですが、羊飼いならばそれで十分なのでしょう。

なお、いちばん下の曲線は、太陽がいちばん高く昇り、影がいちばん(鉛直方向に)伸びる時刻ですから、本来「正午」の時刻線のはずです。私も一瞬「?」と思いましたが、これはサマータイム表示だからで、箱裏の説明書には「冬期には表示時刻から1時間引くこと」とちゃんと書かれています。

★

(外箱のイラスト)

この日時計は、蓋をとれば筆立てにもなるという便利グッズですが、製造元のブルックブレイ社は、1973年から2016年まで営業していた日時計専業メーカーで、グリニッジの「ミレニアム日時計」を据え付けたのも同社だそうです。したがって、この品も単なるアクセサリーやお土産用というよりも、「まじめな」日時計なんだと思います。

(”Millennium Sundial”, Park Vista, Greenwich. Constructed by Brookbrae Ltd & Christopher Daniel (1933–2022). © Andy Smith / Art UK. 出典:https://artuk.org/discover/artists/brookbrae-ltd-active-19732016)

-------------------------------------------------------

【参考】 「羊飼いの日時計」については、以下に非常に詳しい説明がありました。ヨーロッパ天文教育連合(European Association for Astronomy Education;EAAE)のサイトに掲載されたものです。

■Simón García("EAAE Summerschools" Working Group)

The Pyrenean Shepherds' dials

The Pyrenean Shepherds' dials

「日時計」とケプラーの第二法則 ― 2024年12月14日 11時04分58秒

今週は身辺が沸騰して、どうにも身動きができませんでした。

しかもひどいことに、来週もそれは続くのです。

まあ、他人の苦労話はつまらないもので、私も他の人が「大変だ」と言うのを聞くと、「そんなもの、シベリア抑留の苦労に比べれば、苦労のうちには入らん」とうそぶいたりするのですが、しかし自分の身にそれがふりかかるとやっぱり心が乱れて、救いを求める声を上げたくなります。

主よ、我に仇(あだ)する者のいかに蔓延(はびこ)れるや

我にさからひて起こり立つ者多し

主よ、願はくは起きたまへ

わが神よ、われを救ひたまへ

なんぢ曩(さき)にわがすべての仇の頬骨(つらぼね)をうち

悪しき者の歯を折りたまへ (詩編第三篇より抜粋)

我にさからひて起こり立つ者多し

主よ、願はくは起きたまへ

わが神よ、われを救ひたまへ

なんぢ曩(さき)にわがすべての仇の頬骨(つらぼね)をうち

悪しき者の歯を折りたまへ (詩編第三篇より抜粋)

しばらくは神の袂にすがり、頑張るしかありません。

そんな日々の中で、今日はやっと一日のんびりできます。

★

さて、コメタリウムの話を唐突にしたのですが、あれは直前に読んだネット記事からの連想が働いていました。

■Meridian Line of Basilica di San Petronio/Bologna, Italy

イタリア、ボローニャ/サン・ ペトロニオ聖堂の子午線

イタリア、ボローニャ/サン・ ペトロニオ聖堂の子午線

記事によると、このボローニャ最大の教会の床には、67メートルに及ぶ長々とした線が引かれており、それを作ったのは、当時イタリアのボローニャ大学で天文学を講じたジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ(Giovanni Domenico Cassini、1625-1712)で、1655年のことだそうです。カッシーニは、その後パリ天文台に転じて、子孫は代々天文学者として活躍しましたが、ジョバンニ(フランス名はJean-Dominique Cassini)はその初代で、土星の環の「カッシーニの間隙」の発見者として知られます。

で、この線が正確に南北を指す「子午線 meridian line」と呼ばれるのはいいとして、記事はこれを「日時計 sundial」とも呼んでいます。「え?子午線が日時計?」と思いながら先を読むと、下のように書かれていました。

「左の通路の上にある 4 番目の天井の小さな穴から、毎日正午ごろに太陽の像が下の子午線に投影されます。太陽の像の位置は年間を通じて変化し、冬は教会の北端近くに、夏は教会の南側近くに現れます。

この子午線を使って、カッシーニは太陽の位置と相対的な大きさを測定することができました。これらの測定により、彼は太陽の周りを回る地球の軌道が楕円形であると判断しました。さらに、彼は地球の動きが太陽に近いときには速く、遠いときには遅くなることを実証し、太陽系の物体の軌道を説明する3つの法則の1つである ケプラーの第二法則の初めての観測的証拠を提供しました。

現在、この子午線は英語で「日時計」と呼ばれることが多く、教会内で人気の名所となっています。大理石の床に刻まれた目印は、一年のさまざまな日や月における太陽の予想位置を示しており、さらに太陽が通過する星座や、春分・夏至・冬至の太陽の位置を示す目印もあります。訪れるのに最も人気の高い時間は正午近くで、人々は太陽の姿が現れるのを待ちながら集まります。」

この子午線を使って、カッシーニは太陽の位置と相対的な大きさを測定することができました。これらの測定により、彼は太陽の周りを回る地球の軌道が楕円形であると判断しました。さらに、彼は地球の動きが太陽に近いときには速く、遠いときには遅くなることを実証し、太陽系の物体の軌道を説明する3つの法則の1つである ケプラーの第二法則の初めての観測的証拠を提供しました。

現在、この子午線は英語で「日時計」と呼ばれることが多く、教会内で人気の名所となっています。大理石の床に刻まれた目印は、一年のさまざまな日や月における太陽の予想位置を示しており、さらに太陽が通過する星座や、春分・夏至・冬至の太陽の位置を示す目印もあります。訪れるのに最も人気の高い時間は正午近くで、人々は太陽の姿が現れるのを待ちながら集まります。」

なるほど、「日時計」といっても、時刻を知るためのものではなくて、南中時の太陽位置の季節変化を知るための装置ということですね。そして、それを厳密に測定すれば、太陽の年周運動の不等性、およびケプラーの第二法則が地球でも成り立つことが実証されるわけです。(その意味では「ひどけい」よりも「ひごよみ」のほうがしっくりきますが、それもひっくるめて、英語では「sundial」と呼ぶのでしょう。それに、<地方時+視太陽時による正午決定装置>という意味では、やっぱり「ひどけい」なのかもしれません。)

★

ただ、上の説明を聞かされても、今一つ具体的な姿がイメージできませんでした。

でも、あれこれ検索しているうちに、これと類似の装置がパリにもあることを知りました。

それはパリの「サン・シュルピス教会」の日時計で、英語版wikipediaにその説明があります。

(上記ページより)

これを読んで、ようやくボローニャの件も得心がいきました。

ちなみに、このサン・シュルピスの子午線は、映画「ダ・ヴィンチ・コード」で「ローズライン」、すなわちイギリスのグリニッジと「国際本初子午線」の座を争ったパリを通る子午線の一部として登場し、何か謎めいた古代の秘儀の伝統を引くものみたいな説明がありましたが、これは仮構で、この子午線はローズラインとは無関係だし、かつて異教の寺院がここにあった事実もないと、教会内には掲示されている由。

黄金のコメタリウム ― 2024年12月08日 07時30分46秒

わが家にはコメタリウムが2台あります。

ひとつはSiiTaaさんからご恵贈いただいた純白のコメタリウム。

これは世界でただ1台のカスタムメイドで、それを持てたことを大いに誇っています。【LINK】。

「求不得苦」―求めて得ざる苦―と表裏して、「求めて得たる喜び」というのもあります。お釈迦様はきっとそれも迷いだと言われるでしょうが、でも、苦しみも喜びもあるのが凡夫であり、私はもちろん凡夫なので、それでも好いのです。

そしてもう一台は、アメリカのArmstrong Metalcrafts社(以下、Armstrong社)の黄金のコメタリウムです。こちらは世界で1台ということはありませんが、製品として販売されているコメタリウムとしては、今のところこれが唯一のものでしょう。

(古色が付いて「黄金」とも言い難いですが、昔はたしかに黄金色でした)

上の写真だと暗くてよくわかりませんが、メーカーの商品写真↓でお分かりのように、手前にクランクがあって、

これをくるくる回すと、

本体下部のギアが滑らかに回転し、上部にセットされた小球が、時には速く、時にはゆっくりと、リズミカルに楕円運動をします。

(下部の指針は、時計の時針のように等速運動して時間スケールを表示します。1回転に要する時間は、上部の非等速運動をする小球と同一です)

★

ところで、コメタリウムって何のために作られたか、つまり何をデモンストレーションするために工夫された装置か?というのは以前も書きました。

「え、コメタリウムなんだから、彗星の動きをシミュレートするためでしょう?」

…というのは事柄の半面にすぎず、本当の目的は「ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)」を視覚的に教えるためのもので、Armstrong社のコメタリウムの盤面にケプラーの肖像がエッチングされているのも、そのためです。

ケプラーの第2法則は、「惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に掃く面積(面積速度)は、一定である」というもので、要は彗星に限らず、楕円軌道を描く各惑星は、太陽に近い時は素早く、遠い時はゆっくり動くということです。

(線分で区切られた長短さまざまな扇形の面積はいずれも同一)

ケプラーがそれを見出したのは、惑星の動きの精密観測データからであり、彗星からではありません(彼は彗星が惑星の間を直線運動していると考えていました)。彗星が楕円軌道(+放物線軌道を含む円錐曲線)を描くことが分かったのは、ニュートンの時代になってからのことです。

したがって「コメタリウム(彗星儀)」という名称には、ちょっと微妙なところもあるんですが、ケプラーの第2法則が劇的に観察されるのは他ならぬ彗星だし、彗星は宇宙の人気者なので、これはやっぱりコメタリウムと呼ぶのが穏当であろうと、私が言っても何の説得力もありませんが、そう思います。

【付記】 Armstrong社の個人経営者であるジェームズ・ドネリー氏には、ちょっとした思い出があって、今でも温かなものを感じます。

■小さな世界の不思議

18世紀の版画「天文学」を読む ― 2024年07月15日 15時51分07秒

昨日の「天文学(Astronomy)」と題された18世紀の版画を、天文風俗史の観点から眺めてみます。全体としてこの絵は実景ではないと思いますが、この絵には当時の天文学が帯びていた文化的コンテクストが象徴的に表現されていると想像します。

(正面像がガラス反射で撮れないので、オックスフォード科学史博物館の画像をお借りします。出典:https://mhs.web.ox.ac.uk/collections-online#/item/hsm-catalogue-7467)

これを見てまず気になるのは不思議な背景で、これは明らかに同時代のロマン主義的廃墟趣味の表れでしょう。18世紀から19世紀にかけて、廃墟にロマンを感じる感性が西欧を席巻し(いわばヨーロッパ版わびさびの感覚です)、果ては人工的に廃墟っぽいものをこしらえて、それを庭園の景物に据えて喜ぶなどということも富裕層の間で流行したと聞きます。この絵に描かれているのも、おそらくそれでしょう。

(オーストリアのマリア・エンツァースドルフに作られた人工廃墟、1810-11年。Wikipedia 「Artificial ruins」の項より。撮影 C.Stadler/Bwag)

人工廃墟というのは、見かけは古くても、それを楽しむこと自体はお洒落でファッショナブルな行為ですから、その前で繰り広げられる紳士淑女の天文趣味にも、同様にファッショナブルな意味合いがあった…という風に読めます。彼らの気取ったポーズ、あでやかな服装にもそのことは表れています。

★

この版画に登場する天文機器類は、まずアーミラリースフィアと天球儀、

そして、足元に散らばるディバイダ、物差し、バックスタッフ(背杖)といった航海用天測具類です。

これらは通時代的に天文学のシンボルですから、「天文学」というタイトルの絵に登場するのは、ある意味当然ですが、傍らで仲睦まじく語らう男女に対して、アーミラリーと天球儀を手にした男性二人は、何だか孤立していますね。

虫眼鏡片手の学者先生と、メランコリックな若者といったところでしょうか。とはいえ、虫眼鏡でアーミラリーを覗く必然性は全くないので、これはいくぶん戯画化された学者像だと感じます。

★

こちらも男女のペアです。天文学がロマンスを連想させる――つまり、星を語ることは、当時すでにロマンチックなことであったことを示すものでしょう。

と同時に、この男性が女性をやさしく教え諭す姿は、一つの時代の型みたいなもので、女性が質問し、男性が答えるという問答体の科学入門書が、当時盛んに出版されましたが、そうした趣向を絵画化すると、こんな絵面になるのでしょう。(問答体の科学入門書はその後も健在ですが、時代の変化に応じて、対話するのは<子供と親>へ、さらに<素人と専門家>へと変わっていきました)。

(1772年にロンドンで出た『The Young Gentlman and Lady’s Philosophy』口絵)

そして、このカップルが手にするのが、近代天文学のシンボル・望遠鏡ですが、ここでこの絵の最大の謎にぶつかります。なぜ彼らは望遠鏡を反対向きに覗いているのか?

最初は、近くのものを遠くに眺めて楽しむ、一種の視覚玩具として望遠鏡を使っているのかな?とも思いましたが、もう一人の男性もやっぱり反対向きに覗いているので、ここには明瞭な作画意図があるのだと思います。

当時、「望遠鏡を反対向きに覗く」というのが、何か一般的なアレゴリーとして成立していたのかどうか、そこがはっきりしませんが、そこに意図があるとすれば、おそらくは皮肉な意図でしょう。

★

私はこの絵を最初、18世紀の典雅な天文学の営みを描いたもの…と素朴に考えていましたが、何かもうちょっと複雑な背景――例えば上流階級の浮薄さを揶揄するような意図を持った絵なのかもしれません。

【2024.7.21付記】 この図は「逆さ覗き」ではなく、こういう形状の、すなわち太い方から覗く古式の望遠鏡を描いたものであろうと、コメント欄で「パリの暇人」さんにご教示いただきました。状況証拠に照らしてそれが妥当と考えます。したがって、記事の後段は誤解に基づく無意味な文章ということになりますが、記録的意味合いからそのままにしておきます。

夢の収蔵庫 ― 2024年04月27日 14時32分13秒

せっせと資料を集めていると、なんだか「自分だけの小さな博物館」を作っているような気分になることがあります。

自分だけのミュージアムを持てたら…。

これは私にとっての夢であると同時に、多くのコレクターにとっての夢でもあるでしょう。そこにどんなものが並ぶかは、人それぞれだと思いますが、お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたいというのが、そのモチベーションになっていることは共通しているはずです。

まあ、中には例外もあります。たとえば“私設戦争犯罪資料館”があったとして、そこに並ぶ品がオーナーにとって「お気に入りのモノ」とは思えないし、江戸の春画コレクターにしても、その世界にずっと身を置きたいとは思わないでしょう。

そんな例外はあるにしても、「お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたい」というのは、わりと普遍的な観望だと思います。

★

今の私の部屋はさながらコックピット状態で、「お気に入りのモノに囲まれる」という部分だけ取り出せば、すでに目標達成といってもいいですが、じゃあこれが理想の姿かと言われれば、もちろん違います。

たとえ小さな博物館でも、博物館を名乗るからには、「展示」と「収蔵」、さらに「調査研究」のためのスペースが分離していてほしいわけで、今の環境はそのいずれも満たしていません。たしかにモノはそこにあります。でも、単にモノが堆積している状態は「展示」とも「収蔵」とも言わないでしょう。収蔵とは、きちんとモノが整理され、必要な時に必要なモノにアクセスできることをいうのだと思います。

★

そんな願望から、7段のトレイが付いた小引き出しを手に入れました。

これが私のイメージする収蔵庫のミニチュアで、何だかいじましい気もしますが、千里の道も一歩からです。

これを購入したのはもちろん実際的な理由もあって、ウクライナのブセボロードさんを知って以来、アストロラーベやそれに類する天文機器が急に増えたので、それを効率的に収納する必要に迫られたからです。

平面的なモノを収めるには、こういう浅いトレイの引き出しが便利で、ほかにも対象に応じて、いろいろな物理的収納形態が考えられます。中には気密性の有無が重要になる品もあるでしょう。

いずれにしても、深浅大小さまざまな引き出しが壁一面にあって、モノを自由に取り出したりしまったりできたら嬉しいですね。そして(もちろん)ゆったりとした書棚があり、ガラス戸つきの大きな戸棚があり…となると、だいぶ理想のミュージアムに近づいてきますが、いかんせんそれらを置く空間を作り出すことが難しいので(神様ならできるかもしれませんが)、今のところは単なる夢想に過ぎません。

(スミソニアン国立自然史博物館の鉱物標本収蔵庫。出典:Abigail Eisenstadt,、「Iconic Photos Give Rare Glimpse of Smithsonian’s Storage Rooms」、Smithonian Magazine、2022年5月18日号)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒

写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。

「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。

前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。

たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。

あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。

あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。

そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)

上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。

(この項、次回完結)

天上 影は変わらねど ― 2024年03月05日 17時42分12秒

今日も時計の話題。

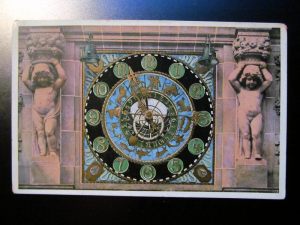

今回登場するのは、美しい天文時計の絵葉書です。

時計自体のデザインも美しいし、絵葉書のほうも金のインクがきらめく美しい仕上がり。ハーフトーンのモノクロ版に(おそらく)石版で色を乗せるという、折衷的な方法で印刷されています。

版元のカール・ブラウン社は「美術研究所」を名乗るだけあって(正式な名乗りはKunstanstalt Karl Braun & Co.)、その印刷に相当意を用いたのでしょう。ネット情報によれば、同社は1898年にミュンヘンで生まれ、1911年にベルリンに移転したとのことですが、この絵葉書はベルリン移転後の1914年頃の発行です。

★

ちょっと驚くのは、この古風な天文時計が古いものでもなんでもなくて、絵葉書が刷られた当時、出来立てほやほやの新品で、しかも、場所が教会とか市庁舎とかではなくて、ビクトリア保険会社という一営利企業の社屋だという事実。

まあ日本でもそうですが、銀行とか保険会社は信用が大事…というわけで、当時はことさらに重厚な建物が求められたのかもしれませんが、そこに天文時計を取り付けるというのは、日本人にない発想でしょう。近代に入っても、ヨーロッパでは依然として、天文時計にシンボリックな――たとえば技術と叡智の象徴とか、所有者の財力と高尚さを示すものといった――意味合いを込めていた例だと思います。

ビクトリア保険会社の巨大なネオバロック様式の社屋は、ベルリン中心部で1893年から1913年にかけて延々と建設が続けられ(それもすごい話です)、現在も地元のランドマークらしいです。でも、同社も保険会社再編の波とともに「エルゴ」社に統合され、この社屋も今では「旧社屋」に過ぎず、天文時計にいたっては、むなしく錆びついた文字盤を残すのみ…と聞くと、そぞろ哀れを催さないわけにはいきません。

青龍を招く ― 2024年01月29日 20時27分03秒

思い付きで記事を書き継いでいるので、まとまりがなくなりましたが、今年の正月には干支にちなんで、どこから見ても龍という品を登場させようというのが、昨年末からの構想でした。

もちろんこれだけでも十分なのですが、上の元記事を書いてから月日が経つうちに、この渾天儀もパワーアップし、今や新たな龍がそこに加わっています。

それがこの青銅の青龍。

渾天儀というのは、いわば「この世界全体」を表現しているものですから、世界を守護する霊獣をその四方に配置したら、さらに世界は全きものになるだろうと思ったのです。

霊獣とはいうまでもなく「東方・青龍、南方・朱雀、西方・白虎、北方・玄武」の四方神です。

この渾天儀をゆったり置けるだけのスペースが部屋にあれば、四方神もこの世界を守る守り甲斐があろうというものですが、残念ながら今は下の写真のように、ゴチャゴチャとその足元に押し込められています。

とはいえ、本場・中国の渾天儀だって、これだけの備えはしてませんから、私の部屋の隅っこに在る「世界」は、その全一性において無比のものだと自負しています。(もちろん真面目に受け止めてはいけません。)

ガリレオの木星盤 ― 2024年01月06日 17時05分16秒

明日の日曜日から月曜日にかけて、能登は雪ないし氷雨の予報です。

高齢の方も多い地域です。寒さがどうか御身体に障りませんように。

★

ジョヴィラーベ(Jovilabe)という天文器具があります。

かなりマイナーな装置なので定訳もありませんが、語義から「木星盤」と訳すのが良いように思います。

上はフィレンツェのガリレオ博物館(Museo Galileo)が所蔵するジョヴィラーベのレプリカです。ポータブルな器具とはいえ、約39×19cmと結構大きいので、手に持つとズシッときます。

ジョヴィラーベとは、木星の四大衛星(ガリレオ衛星)の動きを知るためのアナログ計算機です。

ジョヴィラーベの動作原理を図示した、ガリレオの手稿が残されているので、これが彼の発明になることは確かです。ただし、彼がこのような真鍮製の完品を製作した記録はありません。ガリレオ博物館に残されているのは、メディチ家の一族であるレオポルド・デ・メディチ(1617-1675)の旧蔵品で、ガリレオの死後に作られたものだそうです。

ジョヴィラーベは、大円盤と小円盤という主に2つのパーツから成ります。

上部の大きな円盤の中央にあるピボットは木星を表し、その周囲に描かれた4つの円は各衛星(内側からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)の軌道です

地球からは、ガリレオ衛星の各軌道をほぼ真横から見る形になるので、衛星は線分上を往復運動する4つの光点として観測され、ガリレオも最初はこれが木星の衛星とは気付きませんでした。それでも、光点の位置を連続して記録しているうちに、これが衛星であることを確信し、その公転周期を割り出すこともできました。

光点(衛星)と木星の距離を測定する際、ガリレオは木星の視半径を単位にそれを記録しました。大円盤に刻まれた平行線スケールがそれで、線の間隔は木星の視半径と等しくなっています。(ですから中央のピボットは単なる金具ではなく、木星のリアルな模式図にもなっています。要するに大円盤は木星近傍を上から見たチャート図です。)

各軌道とスケールの交点に書かれた小さな数字は、衛星が軌道上のその位置に来たとき、木星から何ユニット(1ユニット=木星の視半径)離れて見えるかを示しています。

逆に言うと、地球から観測したとき、木星と衛星が何ユニット離れているか分かれば、衛星の軌道上での位置が求められます。(ただし、1本の目盛り線は軌道円と2箇所で交わるので、衛星が今どちらの交点にいるのか、1回の観測では決定不能です。でも連続的に観測していれば、木星との距離が現在拡大中か縮小中かはすぐわかるので、その位置は容易に決定できます。)

そして、ある時点における衛星の軌道上の位置が分かれば、それぞれの公転周期から、1時間後、2時間後…、さらに1日後、2日後…の位置もただちに求められます。それを知るためのツールが、ジョヴィラーベの下部に用意された数表です。

たとえば上の画像は、ガリレオが「第3衛星(Medij Motus Tertiae)」と呼んだガニメデの運動量を表にしたものです。「in Diebus」すなわち日数を単位にすると、1日後(24時間後)には軌道上を50度14分18秒、2日後には100度28分36秒移動していることを示し、隣の「in Horis」は同じく時間を単位にして、1時間後には2度5分36秒、2時間後には4度11分12秒移動することを表しています。

★

ただし、上記のことには保留が必要です。

例えばガニメデは上記のような具合で、軌道を1周するのに約7日間かかります。さらに外側を回るカリストだと、公転周期は16日半にもなります。この間、地球と木星の位置関係が不変なら問題ないのですが、カリストが軌道上をグルッと1周して元の位置に戻ってきても、その間に地球の方も動いている(公転運動)ため、カリストの見かけの位置は違って見えます。

これは衛星が木星面を横切ったり、その背後に隠されたりする現象(掩蔽)の予測にも影響するので重大です。(そもそも、ガリレオが四大衛星の動きにこだわったのは、それを地球上の特定地点の経度決定に必要な「ユニバーサル時計」として使えないかと考えたからです。)

それを補正する工夫が、ジョヴィラーベの下部にある小円盤であり、それと大円盤をつなぐクランク機構です。小円盤の中心は太陽で、円周は地球の公転軌道、円周上にあるツマミが地球の位置を表します。

地球の公転軌道はガリレオ衛星の公転軌道よりもずっと大きいので、大円盤と小円盤は同一スケールにはなっていませんが、重要なのは、装置の上で<太陽―地球>の距離と、<太陽―木星>の距離が同一スケールで表現されていることです(木星の軌道長半径は地球のそれの5倍強です)。

(Aはプラス、Sはマイナス補正を意味します)

そのため、クランクを回すと太陽・地球・木星の位置関係に応じた視線方向の変化が分かり、装置最上部の目盛りでその変化量(-12度~+12度)を読み取ることで、衛星の見かけの位置を補正して、軌道上での「真の位置」(※)を知ることができるわけです。

★

なんだか分かったようなことを書きましたが、どうも一知半解の感がぬぐえないのと、説明がいかにも拙いので、より正確な情報を下に挙げておきます。

■Guido Dresti and Rosario Mosello

Rethinking and Rebuilding Galileo’s Jovilabe

Bulletin of the Scientific Instrument Society No. 139 (2018) pp.12-16

Rethinking and Rebuilding Galileo’s Jovilabe

Bulletin of the Scientific Instrument Society No. 139 (2018) pp.12-16

※以下からフリーダウンロード可能

(※)【1月7日付記】 ここでいう「真の位置」の基準は、天球ではなく、太陽と木星を結ぶラインです。したがって、ガリレオがいう木星の衛星の公転周期は「恒星月」ではなく、「(木星から見た)朔望月」です。また小円盤上を地球が1周するのに要する時間も、地球の1年ではなく、地球と木星の会合周期=約399日になります。

最近のコメント