ツェッペリン、来襲! ― 2012年03月23日 05時54分23秒

(前々回のつづき)

硬式飛行船(=風船式にガス圧で膨らんでいるのではなく、頑丈な構造体を持ち、その内部にガス袋を納めた飛行船)の実用化に取り組んだのが、ドイツのツェッペリン伯爵(1838-1917)で、彼の創業した「ツェッペリン社」は、戦前、多くの硬式飛行船を建造しました。

(フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵。ウィキペディアより。)

各飛行船は、それぞれ「LZ-○○」という船体符号を持ち、愛称として固有名詞を与えられたものもあります。たとえば「LZ-129」といえば、あの悲劇の爆発事故(1937)を起こした「ヒンデンブルグ号」のこと。これはツェッペリン伯爵の死後に作られた飛行船です。

今日の話題の主、昭和4年(1929)に来日した飛行船の符合は「LZ-127」。

1928年の新造船で、これもツェッペリン伯爵の死後にできたものですが、伯爵の名前をとって「グラフ・ツェッペリン号」と命名されました。(「グラフ」とはドイツ語で「伯爵」の意。日本では「ツェッペリン伯号」とか「Z伯号」とも呼ばれました。)

これこそが、全長235m、航続距離1万キロ余という、途方もない姿と圧倒的スペックを誇った、ツェッペリン社の旗艦機です。

★

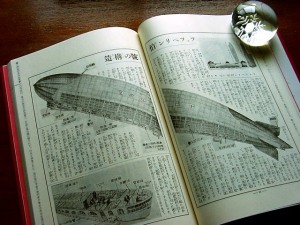

そのグラフ・ツェッペリン号の来日は、「子供の科学」誌でも大きく取り上げられました(昭和4年10月号)。

★

そのグラフ・ツェッペリン号の来日は、「子供の科学」誌でも大きく取り上げられました(昭和4年10月号)。

(「子供の科学」 昭和4年10月号より)

「科学と勇気の結晶 空の王者Z伯号を迎ふ」

というタイトルからして、「科学」を前面に押し出していますが、内容もまさに科学賛歌の趣。

「ウラルの険を越え、オーロラの麗光に浴し、シベリヤの荒野を飛翔して、航程一万一千キロ、一路地球を半周した、この精緻新鋭なる科学の女王、俊明雄偉なる天空の王者、グラフ・ツェッペリン!

今それは我等の眼前にあるのだ。完全に我等のものとなったのだ。優麗な鱗状雲の表に燦爛として映え出た銀白の巨体。悠容として颯爽として驀進する。流動する。

ゴンドラの窓から顔を出してゐるのが見える。

「おゝ」「おゝ」

感極まった人々は三百米の上空に声を限りに呼びかける。

それも瞬時、いつかZ伯号は格納庫を過ぎて帝都の空へと飛んでゐるのだ。」

〔注:飛行船の日本での着陸地は茨城県霞ヶ浦。しかし霞ヶ浦の格納庫にはすぐ着陸せず、いったん東京上空を旋回してから、再び霞ヶ浦に戻ってきました。上の文章はそのことを書いています。〕

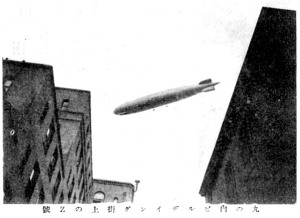

(同、「丸の内ビルディング街上のZ号」)

記者の興奮は、そのまま当時の人々の興奮でしょうが、こんな超高層ビルを横倒しにしたような巨体が頭上を飛んだら、今の人でも度肝を抜かれるに違いありません。

この巨体の前では、飛行機も形なしで、「小さくて見えなかった誘導の飛行機が、やっと見えて来た。トンボの様な、否蚊の様な数台」と記事には書かれています。

★

さて、その雄姿を生で見ることは叶わぬ夢ですが、今、手元に小さなグラフ・ツェッペリン号があります。全長約30センチの木製ソリッドモデル。

これを眺めながら、自分もぐんと小さくなって、誘導の飛行機に乗っている場面を想像することはできます。

「後ろから大気を振動させて、巨大な砲弾のような銀色の雄姿が迫ってきたかと思うと…」

「こちらには目もくれずに、Z伯号は悠然と私の脇を通りぬけていきました。

危うくバランスを崩しそうになって、私は思わずチェッと舌打ちをしましたが、

それでも、その素晴らしく優美な曲線、小山のような量感、まばゆい輝きに圧倒されて、空の新時代の幕開けに、思わず胸が高鳴るのでした。」

【付記】

前々回、今回の記事中で、「子供の科学」誌からの引用は、すべて

『復刻ダイジェスト版 子供の科学1924-1943』、誠文堂新光社(1987)

からの再引用です。

最近のコメント