A black hen lays a white egg. ― 2013年07月14日 16時25分55秒

ザッと一雨きて、暑さが幾分やわらぎました。

遠くでは蝉が静かに鳴いています。

遠くでは蝉が静かに鳴いています。

★

タイトルは「黒い雌鶏が白い卵を産む」。

英語のことわざで、「人は見かけによらない」「外見は当てにならない」という意味らしいです。けだし名言。かと言って、「白い雌鶏が黒い卵を産む」わけでもないので、結局ヒトも、トリも、「見かけは様々でも、中身や行動はそう変わらない」という、一大真理を読み取るべきなのでしょう。

★

下は我が家に住む黒い雌鶏。

つぶらな瞳がなかなか可愛いトリですが、でも、彼女はただのトリではありません。

くるっと反対を向けば、身体の構造を惜しげもなく見せてくれる、非常に教育的なトリなのです。

台座のラベルによれば、旧東ドイツ製。

人体解剖模型と同じように、内臓の一部を取り外して、より詳細な構造を調べることもできます。

トリは脳が小さいとよく揶揄されますが、むしろこれだけあれば、生きていくには十分であり、ヒトの方が無駄に大きいのだと思います。

★

今日の画像は、HDの隅から見つけた、ずいぶん前に撮った写真です。

涼を誘う…かどうかは分かりませんが、盛夏の時期に、ちょっとヴンダー味を添えてみました。

天文古書の挿絵に見られるコピー文化 ― 2013年07月15日 08時51分41秒

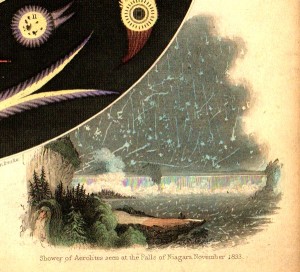

先日のザイファートの『少年天文読本』(1865頃)の記事の中で、ナイアガラの滝の上に舞い飛ぶ流星群の挿絵が登場しました。

これをめぐって、「そういえば、この絵って他でも見たことあるよね」というやりとりが、例によって常連コメンテーターのS.U氏とコメント欄でありました。

たとえば、私がすぐに思い出したのが下の絵です。出典はヴァイスの『星界の絵地図』(1892)。ご覧のとおり左右が反転している以外、ほとんど同じです。

(画像再掲 元記事 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/22/455498

ただし、元記事の画像は小さいので↑は同じ絵をウィキから引っ張ってきたもの。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_Storm_1833.jpg)

ただし、元記事の画像は小さいので↑は同じ絵をウィキから引っ張ってきたもの。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_Storm_1833.jpg)

当時は、こういう「パクリ」が普通に行われていたので、ひょっとしたら、『少年天文読本』の挿絵にしても、どこかに元絵があるんじゃないか…と思ったのですが、それがすぐには分かりませんでした。

★

「あ、そういえば…」と、さっきふと思い出しました。「こういう時のための画像検索じゃないか!」と。

さっそく「1833 leonid」で探したら、1枚の絵に行き当たりました。“灯台下暗し”、これまた英語版のウィキに、ふつうに掲載されていた図です。

説明を読むと、年次や巻号の記載がありませんが、出典は「Mechanics' Magazine」という雑誌で、この挿絵は直接その光景を目撃した、同誌の編集者・ピカリング氏の手になるものだ、とあります。たぶん1833年のしし座流星群に関して、それからあまり間をおかずに掲載された記事に付けられた図でしょう。

もちろん、このピカリングの絵と、冒頭のザイファートの本の挿絵とでは、滝を見る方向が、正面からか、横からかという基本的な構図の違いをはじめ、パッと見ずいぶん印象が違います。本当にこれを元絵と言い切っていいかどうか?

しかし、ここに下のような絵を介在させると、両者の連続性が見えてきます。

(1850年頃に出た、レイノルズの『天文学および地理学図集』より。

元記事は以下。 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/984369)

元記事は以下。 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/984369)

だいぶ景観描写に手が入っていますが、それでも、これがピカリングの絵の模倣であることは明らかでしょう。

そして、ここで注目すべきは、手前の岩(茶色く彩色されています)の先端近くにいる二人の人物です。…え?人に見えない? ええ、私の目にも人には見えません。単なる岩のでっぱりのように見えます。

しかし、この本のフランス語版がベルギーで出た際(1862年頃)には、これがなぜかはっきり人の姿に変化しているのです。

そして、この絵と最初のザイファートの絵を比べると、ザイファートの絵になぜ2人の人物が描き込まれているのか、この絵の由来そのものを、2人の後ろ姿が雄弁に物語っているように思うのですが、はて、どんなもんでしょうか。

【付記】

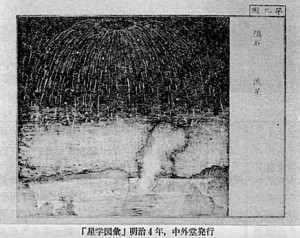

ピカリングの元絵の出典は、S.Uさんによれば、ちょっと疑問符が付くようですが(コメント欄参照)、この絵はその後、A・スミスの『図解天文学』(1867)を経て、その邦訳である『星学図彙』(1871)として、日本にまで伝わっていました。

コピー文化は太平洋を越えて…という、ちょっと驚きの事実。

(出典:高橋健一(著)『星の本の本』より)

しかし、これを描いた日本の画工は、元絵が何を表現しているのか理解していたんでしょうか?何だか朦朧として、さっぱり分からない絵に仕上がっています(まるで温泉場の景色のようです)。

特報、近日公開 ― 2013年07月16日 23時02分42秒

次の企画に向けて鋭意努力中。

今、ちょっと難所にさしかかっているので、更新までもう少し時間がかかります。

今、ちょっと難所にさしかかっているので、更新までもう少し時間がかかります。

「天体議会」の世界へ (前口上) ― 2013年07月20日 16時47分12秒

「次の企画に向けて鋭意努力中」

そう予告しながら、まったく記事が書けない精神状態でした。

苦しみのない人生はなく、だからこそ、死は大きな安らぎとなり得るのでしょう。

とはいえ、死ぬことが人生の目的なのではない。

そう予告しながら、まったく記事が書けない精神状態でした。

苦しみのない人生はなく、だからこそ、死は大きな安らぎとなり得るのでしょう。

とはいえ、死ぬことが人生の目的なのではない。

蝉しぐれの季節。蝉が教えてくれることもある…とボンヤリ思いました。

ともかく前に進まねば。

ともかく前に進まねば。

★

さて、「次の企画」とは、長野まゆみさんの名作、『天体議会』を正面から取り上げることでした。

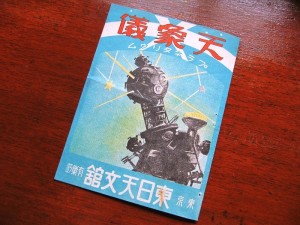

(「天体議会」は、「文藝」1991年春季号に初出。同年、河出書房新社より単行本化。その後、1994年に文庫化されました。上は単行本(ハードカバー)の表紙)

同作品については、これまでも何度か話題にしました。舞台のモデルが神戸ではないかと考え、そのモデル地を巡るという試みをしたこともあります。(左欄のカテゴリーから「長野まゆみ」を見ていただければ、過去の関連記事を見ることができます。)

(ハードカバー版より。雲母摺(きらずり)風の光沢紙が涼しげな扉)

今回は、あの不思議な世界、つまり近未来的な、それでいて妙にノスタルジックな理科少年世界に、具体的な形を与えてみたらどうだろう…ということを考えてみました。

もちろん、モデル地をたどるというのも、その1つの方法ですが、今回はこのブログの基本である「モノにこだわる」というアプローチに徹してみようと思います。

もちろんピッタリのモノが見つからない場合も多いでしょう。でも、「ジョバンニが見た世界」という試みを長期にわたって続けてきて、モノ探しの嗅覚がちょっとは鋭敏になった気がするし、少なくとも、あの世界を想像する手がかりぐらいは得られるはずだという、漠然とした予感があります。

『天体議会』を既読の方も、未読の方も、いっとき炎暑を忘れて、涼やかな理科少年世界の空気を感じ取っていただければと思います。

★

ところで余談ですが、この『天体議会』という表題には、「プラネット・ブルー」というルビ(?)が振られています。私は一貫して、この作品を「テンタイギカイ」と呼んでいますが、本当は「プラネットブルー」と呼ぶべきなんでしょうか?

図書館の親玉、国会図書館の登録情報ではどうなっているのか?と思い、さっそく蔵書検索システムに当たってみました。すると、単行本のタイトルは『天体議会』、タイトルの読み方は「プラネット ブルー」と登録されていました。

なるほど!やっぱり「プラネットブルー」と読むのが正しいようですね。

しかし、念のため、その後に出た文庫版もチェックしてみたら、あにはからんや、そちらはタイトルが『天体議会:プラネット・ブルー』で、読み方は「テンタイ ギカイ」となっていました。

というわけで、結局どちらでもいいのでしょう。

いずれにしても、私はこれからも引き続き「テンタイギカイ」と呼ぶことにします。

天体議会の世界…「南へ」(1) ― 2013年07月21日 11時54分46秒

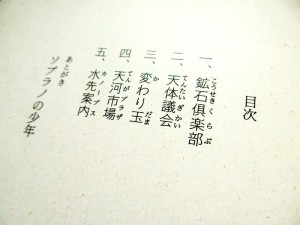

(『天体議会』文庫版・目次)

『天体議会』の世界に、モノを通じて分け入る、この企画。

基本的にストーリーの順を追って眺めることにします。(以下、引用はすべて文庫版より。〔 〕内は原文ルビ。一部のルビは省略。)

★

白鳥〔シグナス〕が天河〔てんが〕を翔ける九月の第一月曜日、うんざりするほど暑い地下鉄の大混雑で夏の休暇が明けた。(p.7)

…という名調子で始まる第1章、「鉱石倶楽部」。

主人公である二人の少年、銅貨と水蓮(ともに13歳)が、久しぶりに地下鉄のプラットホームで再会する場面から物語は幕を開けます。

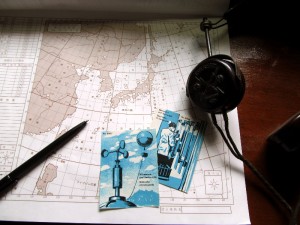

ホームで水蓮を待つ銅貨がぼんやり考えるのが、父の赴任先である「南」の情景。

南の海域に浮かぶ小さな島で、父はラヂオ・ゾンデを飛ばして記録を取ったり、観測用の飛行船を操作する気象台の仕事をしている。もともとは銅貨の住む都市〔シテ〕の海洋気象台で同様の仕事をしていたのだ。(p.10)

(気象モチーフによるインスタレーション。「日本気象協会版・ラジオ用天気図用紙(初級用)」、1939年発行のチョコカード(気象観測シリーズ)、昔の鉱石ラジオ用ヘッドフォン)

銅貨は南〔1字傍点〕という地域に好奇心を覚え、あれこれと想像してみることがあった。都市〔シテ〕とは随分違うだろう。一年に一度、休暇で戻る父の話では、自動車〔ミシュリン〕など殆ど使わず、蝶凧〔パピイ〕と呼ばれる乗り物で島じゅうを移動するそうだ。蝶型の翅を持ち、地面すれすれの低空を飛ぶらしい。自分の翅で飛んでいるようで、さぞ気持ちいいだろう。澄明で目の醒める碧霄〔へきしょう〕、翠色〔すいしょく〕の水平線。温〔ぬる〕んだ空気。まだ見ぬ光景を思いながら、溜め息をついた。(p.10)

(大きいのは1920年代に出たリービッヒカードの「雲シリーズ」より。

参照: http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/08/15/4515029。

小さいのは1950年発行のチョコカードで、これも12枚セットの雲シリーズ)

参照: http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/08/15/4515029。

小さいのは1950年発行のチョコカードで、これも12枚セットの雲シリーズ)

★

「南」というのは、この作品を読み解くキーワードの1つになっていて、少年たちは「南」の世界に憧憬を、ときには銅貨の兄である藍生(あおい)のように反発を感じながらも、「いつか南へ」という思いを共有しています。この作品において「南」は、「大人の世界」を象徴しているのではないか…という人もいます。あるいはそうなのかもしれません。

(この項つづく)

クイズ認証について ― 2013年07月22日 20時41分36秒

どうも、一時的にスパムコメントが集中しているようなので、クイズ認証制を導入しました。

質問は、

「このブログのタイトルを平仮名で書くと、「○○○○こがん」です。

○○○○に入る4文字は?」

というものです。まあ、答は書かずとも良いですね。

余分な手間をおかけして恐縮ですが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

質問は、

「このブログのタイトルを平仮名で書くと、「○○○○こがん」です。

○○○○に入る4文字は?」

というものです。まあ、答は書かずとも良いですね。

余分な手間をおかけして恐縮ですが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

天体議会の世界…「南へ」(2) ― 2013年07月23日 15時21分04秒

銅貨の父が住む南方の小島に、少年らしい夢を描くのは、親友の水蓮も同じです。

銅貨をつかまえて、さっそく問いかける水蓮。

銅貨をつかまえて、さっそく問いかける水蓮。

「それで、休暇はどうしてた。南へ行ったのか。」

「行ってないよ。兄にその気がないものだからさ。」

「そうか、南の話が聞けるかと期待してたんだぜ。あの島ぢゃ、真昼でも人工天体を見つけられるって云うだろう。それに淡貝色〔うすかいいろ〕の古代ヒルガヲ。」(p.27)

ここに出てくる「古代ヒルガヲ」という植物が、本当にあるのか、あるいは作者の創作なのかは、いまだに謎です。また、普通のヒルガオにしろ、浜辺に咲くハマヒルガオにしろ、その分布域はきわめて広いので、「南」の象徴とするのは、ちょっと苦しいところもあります。

でも、長野氏にとって、夏の日盛りに可憐なピンクの花をつけるヒルガオは、言いようもなく「南」を感じさせる存在なのでしょう。一般には雑草扱いですが、私もヒルガオは好きな花です。

【7月24日付記】

コメント欄で、このヒルガオは「グンバイヒルガオ」ではないかとご教示をいただきました。日本では主に鹿児島~沖縄に分布し、ウィキペディアの記述、「この植物が一面の群落を作るのは熱帯域の砂浜海岸の普遍的な風景である」というのを読むと、銅貨と水蓮が憧れた南の光景に、いかにもふさわしく思えます。ここでは「古代ヒルガヲ = グンバイヒルガオ」説を最有力候補としたいと思います。

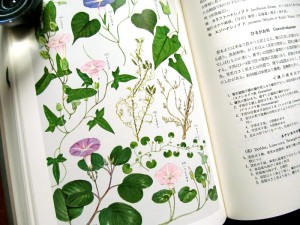

なお、グンバイヒルガオは、下の図鑑の写真でいうと(名前が画面からはみ出して写っていませんが)、左下のハート形の大きな葉を持った種類がそれです。

(図が繊細な、保育社版 『原色日本植物図鑑・草本編Ⅰ』)

同じような表現は、銅貨がラジオの気象通報を聞く場面に、もう1回出てきます。作者がいかにヒルガオを愛好しているかが伺えます。

定点の最南端にあるのが、銅貨の父の赴任している島だ。その島の天候を聞くたび、温〔ぬる〕んだ風や甘く匂う淡貝色の植物〔ヒルガヲ〕のことを思った。気温や湿度を伝える単調な声の向こうに、父の声が聞こえるような気がする。ラヂオの雑音は珊瑚〔コラール〕の海岸に打ち寄せる波の音に似ている。(p.44)

★

ところで、前回引用した文章の中に、南の島で重宝されている「蝶型の翅を持ち、地面すれすれの低空を飛ぶ」、「蝶凧〔パピイ〕と呼ばれる乗り物」というのが登場します。

「蝶凧」と名の付くモノは、確かにこの世に存在していて、検索すると下のような中国の伝統凧が出てきますが、「天体議会」の世界に登場する乗り物としては、いかにも場違いな気がします。

私が漠然とイメージするのは、「風の谷のナウシカ」で、主人公のナウシカが操るメーヴェという、一人乗りの飛行機械で、あれと凧、さらに南方のイメージを私なりに重ねると、マレーシアの空を翔ぶ「マレー凧」の姿が思い浮かびます。

(マレー凧の切手)

なかなか颯爽としていますが、でも、あまり「蝶」という感じはしないですね。実際、マレー凧は蝶をモデルにしたものではありません(尻尾の形に応じて、月とか、鳥とか、猫などを表しているらしいです)。

では、もっと昆虫っぽいイメージで何か…というと、これまたジブリの「天空の城ラピュタ」に出てくるフラップターなどを思い浮かべます。

ただし、蝶がモデルであるからには、もっとのんびり飛ぶ感じの乗り物なのでしょう。

ここで問題は、どんな蝶をモデルにするかです。

(こんな風に話を続けていると、いつまで経っても終わりそうにありませんが、南の島の話題ですから、ここはのんびり進めることにしましょう。この項つづく)

天体議会の記念切手 ― 2013年07月24日 20時57分55秒

ちょっと話題が逸れますが、相当ディープな長野まゆみファンでも、かつて「天体議会」の記念切手が発行されたという事実をご存知の方は少ないでしょう。

私がそれを知ったのも、つい最近のことです。

私がそれを知ったのも、つい最近のことです。

何でも、天体議会が創設されたアニヴァーサリーを記念して、主人公である水蓮(彼は天体議会の議長でもあります)がデザインをし、銅貨たち天体議会の仲間が、議会招集の通知に貼るため、理化学校舎の一室で手ずから刷った…という、非常に凝った設定を伴いつつ販売されたものらしいです。

私は長野ファンではありませんが、少なくとも「天体議会」のファンではあるので、これはぜひ入手したいと思い、先日ようやくの思いで手に入れました。

★

…というのは、例によって冗談ですが、この前、「天体議会」をキーに画像検索していたら、この切手が引っかかったのは事実です。

「え?これは何じゃろう?」と、一瞬うろたえました。

もちろん、文字を見れば、これは国会(帝国議会)の開設70年を記念して、1960年(昭和35)に発行された切手だと分かります。でも、70年のお祝いが、なぜ満天の星をバックにした議事堂のシルエットでなければならないのか…?

何だかカッコよすぎる気がしました。

そして、本当に「天体議会」の記念切手が出たら、こんなデザインになるんじゃないかと思いました。

★

素敵に能天気なことを書いていますが、参院選が終わって、政治家が人当たりの好い仮面を脱ぎ捨てる時期が来ました。

現実の議会も、いよいよ注意深く見守らねばなりません。

天体議会の世界…天象儀館(1) ― 2013年07月25日 20時54分42秒

突如の雷鳴と豪雨。遠くの街の明かりが霞んで見えないほどです。

さて、「蝶凧(パピイ)」の話題は、ちょっと画像の準備の都合で、後程もういっぺん触れることにして、少しストーリーを先に進めます。

さて、「蝶凧(パピイ)」の話題は、ちょっと画像の準備の都合で、後程もういっぺん触れることにして、少しストーリーを先に進めます。

★

地下鉄のホームで、水蓮と銅貨が毎朝待ち合わせる場所は決まっています。

そこは、二人にとっては思い出のある、お気に入りの場所。

二人が出会ったのは3年前、こちらの世界で言えば、小学校高学年の頃の、ある冬の日でした。転校生然とした真新しい制服に身を包んだ水蓮に、銅貨の方から声をかけると、水蓮も笑いながら答えました。

「よろしく、ぼくは第七学級〔クラス〕だけど、きみ同じ学年。」

そう云った水蓮は、頬など透徹るほど白く、端正な顔だちをしていた。

「生憎と、そうらしい。」

銅貨の人を喰った返事に、ふたりは同時に噴き出した。そのあとプラネタリウムの広告燈〔ネオン〕のことに話がおよび、すぐに意気投合した。銅貨がそれとなく勘づいたとおり、水蓮は偶然ではなく意識してこの広告燈〔ネオン〕の見える場所を選んで、地下鉄を待っていたのだと云う。

ほとんど乗客のない地下鉄の車内で、銅貨と水蓮は互いに鉱石や天体に強く興味を持っていることを確認しあった。(p.18)

このプラネタリウムの広告が見える場所が、今でも二人の暗黙の定位置。

たいてい水蓮のほうが先に来て、あのプラネタリウムの広告燈〔ネオン〕が正面に見える花崗岩〔みかげ〕の円柱にもたれかかっていた。(p.10)

ここに繰り返し出てくる「プラネタリウムの広告燈」こそ、「未来の世界なのに懐かしい」、この作品世界を象徴する存在だと言えます。かと言って、それはいわゆる「レトロフューチャー」とも違います。いうなれば文字通りのレトロ。つまり近未来に設定された舞台に、異様に古めかしいものが突如顔を出し、しかも全体として違和感がないという、独特の世界描写です。

そのうちに七時半発の地下鉄が近づいて、轟音にかぶさるように入線案内が繰り返される。

重く響く鉄輪〔クランク〕とともに闇を突き進んでくる燈火は、地下道の黒ずんだ拱門〔アーチ〕を俄に明るく照らしだした。正面に見えるプラネタリウムの広告燈〔ネオン〕が、ぱッと黄昏〔たそがれ〕のように染まる。銅貨と水蓮がプラットフォームのこの地点を好んでいるのは、ひとえにこの広告燈〔ネオン〕を見たいがためである。南十字の煌〔かがや〕く夜天〔よぞら〕を背景に旧式の投影機を描いた広告燈〔ネオン〕は、もう相当に古びていたが“天象儀館〔プラネタリウム〕”と書いてあるところなど、少年たちはおおいに気に入っていた。(pp.12-13)

★

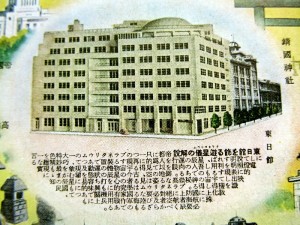

前にも書きましたが(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/03/05/277997)、この古風な広告燈のイメージは、戦前、東京・有楽町にあった「東日天文館」(1938年オープン。戦災で焼失)のパンフレットに拠るものと思えてなりません。

(天象儀館の文字が、いかにもそれらしい1940年版のパンフ)

(パンフの裏面。「年中無休 晴雨不論」と、わざわざ断っていますが、当時は「今日は雨だからプラネタリウムも休みだろう」と思う人がいたんでしょうか?)

(この項つづく)

天体議会の世界…天象儀館(2) ― 2013年07月26日 20時57分12秒

理科少年たちの交友を描いた『天体議会』。

天体観測の場面は作中いろいろ出てきますが、プラネタリウムの描写は、この「広告燈」以外には出てきません。でも、当然ながら、少年たちはプラネタリウムに出かける折もあったことでしょう。

昨日登場した、現実の東日天文館は、こんな建物です。

天体観測の場面は作中いろいろ出てきますが、プラネタリウムの描写は、この「広告燈」以外には出てきません。でも、当然ながら、少年たちはプラネタリウムに出かける折もあったことでしょう。

昨日登場した、現実の東日天文館は、こんな建物です。

(東日天文館の絵葉書・部分)

いろいろプラネタリウムの効用が謳われている中、「国民教化上に国防上に絶対必要なる国家有用機関」とあります。たしかに戦地では星座の知識が有用であり、そういう時代的要請があったのでしょうが、いかにもキナ臭いですね。

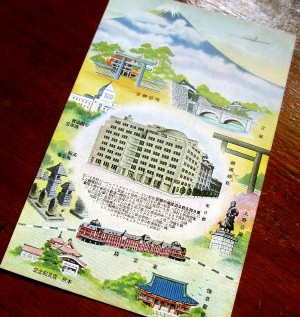

絵葉書の全体はこんな感じです。

富士山をバックに、二重橋や西郷さんと並んで「東京名所」扱いになっているのは微笑ましいですが、銅貨や水蓮が闊歩する「あの街」には、ちょっと似つかわしくない気もします。(建物も、何だかのっぺりした感じで、面白みに欠けます。)

★

ですから、彼らが行きつけの天象儀館は、できればこんな外観をしていてほしい。

プラネタリウムの本場、ドイツの戦前の絵葉書です。

いずれも1920年代の表現主義建築の流れをくむ建物。

左は、ハノーファーのホッホハウス(1928年完成)で、最上階のドームがプラネタリウムになっていました。また右は、1926年にデュッセルドルフで開かれた「健康・福祉・体育大博覧会」(ドイツ語の頭文字をとってGeSoLei)のパビリオンとして作られたプラネタリウム。

いずれも建物は現存しますが、今ではドーム部分はプラネタリウムではなく、多目的ホールとして使われているようです。(昔はプラネタリウムが今よりずっと「偉い」存在で、国威発揚的意味合いもあったのでしょう)。

当時の機材は不明ですが、置かれていたのは、当然ドイツが誇るツァイス社の製品だったはずです。

ところで、左側の絵葉書の裏面には1942年の消印が押されています。

それと「例のあの人」の顔と、いかめしい鉄十字のスタンプ

「キナ臭さ」は、残念ながらこちらも逃れ難いようです。

最近のコメント