『鳥類写生図譜』の世界(4) ― 2016年04月05日 06時48分55秒

本書は、大野麥風の『大日本魚類画集』のような木版画ではなく、印刷によるものです。だから古書価もリーズナブルで、私にも買えたのです。とはいえ、その印刷の質の高さは驚くべきもので、これまで掲載した少数の図版からも、それは十分伝わると思います。

昨日登場した「案内パンフレット」には、第1~4期の「体裁」が書かれているので、それを挙げておきます。

■第1期

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

■第2期

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第3期

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第4期

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

時期によって微妙に紙質や印刷の精度が異なりますが、要はその時々で最上の選択をして印刷したということでしょう。

★

ここに出てくる「原色版」とは、デジタル大辞泉で次のように解説されています。

「黄・シアン・マゼンタの三原色インキ、またはこれに墨を加えて、原画と同じ色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。3枚または4枚の版を作り、3回または4回刷り重ねる。細密な色彩効果が得られ、美術複製に適する。」

普通なら3~4回刷りで済むところを、5回も6回も7回も重ねて刷ったというのですから、これが当時最高の印刷水準であったことは容易に想像されます。(三原色と墨版以外の版は「特色」といって、三原色の混色ではきれいに再現できない色を、別版に起こして刷り重ねるものです。七度刷りの場合、その「特色」を3枚余分に用いたことを意味します。)

★

ここで、改めて印刷の細部を見ておきます。

まず原色七度刷りの第3期に含まれるオナガの本図です(紙は「鳥の子」と称する手漉き和紙)。

拡大すると網点が見えてきますが、普通に見る分には全くそれを意識させない、美しい図版です。

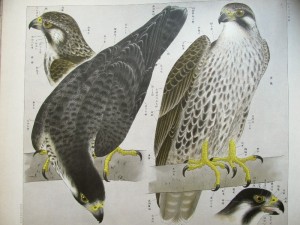

これも第3期のハヤブサ。こちらは附図なので、オフセット印刷です。

同図の拡大。ハヤブサ細部の名称が目を惹きます。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

こちらは五六度刷りの第2期に含まれるイソヒヨドリ(単にイソヒヨとも。周辺部をトリミング)。羽毛はもちろん、若葉の微妙な色合いも見事に再現しています。

こちらは平滑なアート紙に刷られているので、斜めから写すと、光が反射しているのが分かります。

★

こんなふうに一点一点見ていくと本当にキリがありません。

春郊は日本画家であると同時に、美校卒業後は、百貨店の宣伝部に籍を置く商業デザイナーとしても活躍した人で、そのせいか、この図譜にはデザインの巧みさを強く感じます。構図もうまいし、線もきれいだし、何より色彩に冴えがあります。

リアルな生態描写とアーティスティックな表現が融合した、精妙無比の鳥類図譜として、江湖諸賢に広くお勧めする次第です。

コメント

_ TAK ― 2017年02月27日 00時10分13秒

突然のコメント失礼します。以前ツイッターでこの図譜の博物画を紹介した際、こちらのブログ記事を参照先として、事前承諾なくアドレスを記載してしまいました。このツイートについて、できれば残すことをお許し頂ければと思いますが、もしも問題がございましたらただちに削除させていただきますので、ツイッターでお知らせいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

_ 玉青 ― 2017年02月28日 07時02分15秒

TAKさま、お問い合わせいただき、ありがとうございました。

拙記事をご参照いただくのは、もちろん全く構いませんので、どうぞどんどん参照してやってください。こんな取り散らかした内容でも、お役に立つのであれば幸いです。

(ツイッターの方は自動投稿以外ほぼ活用できていないので、こちらでお返事とさせていただきます。)

拙記事をご参照いただくのは、もちろん全く構いませんので、どうぞどんどん参照してやってください。こんな取り散らかした内容でも、お役に立つのであれば幸いです。

(ツイッターの方は自動投稿以外ほぼ活用できていないので、こちらでお返事とさせていただきます。)

_ TAK ― 2017年02月28日 22時08分30秒

ツイッターの件、お許しいただき深謝致します。ところで私の手元にある第4期には「おおたか きんけい やまむすめ こうらいきじ きれんじゃく せいけい おかめいんこ しまひよどり だるまいんこ あをさぎ ぎんけいちょう らいちょう うみねこ はくかん きゅうかん しゃも おなががも とび あおげら ともえがも るりかけす たしぎ まがん ちゅうさぎ まがも」が収録されています。「大鳥・小鳥篇」のみと書かれていたきれんじゃく、おかめいんこ、うみねこが収録され、さらにやまむすめ、せいけい、だるまいんこ、たしぎが入っている一方で、あおばずく、かもめ、ささごい、さんじゃく、しちめんちょう、やましぎは第1~4期のいずれのセットにもありませんでした。収録された鳥が異なる複数の版があるということなのかも知れません。

_ 玉青 ― 2017年03月01日 06時38分11秒

げげ、これは謎が謎を呼びますね。

記事のソースは、この連載の第3回で紹介した、『鳥類写生図譜・第4期』に先立って出た出版案内のパンフレットと、『大鳥篇・小鳥篇』の目次で、それぞれ掲載種をエクセル表に打ち込んで整理したのですが、今冷静に考えると、第1期~第3期はいいとして、第4期分として挙がっていた種類は、このパンフレット作成の時点では、あくまでも<収録予定種>ですから、その後、実際に刊行された際に、異動が生じたのではないかと想像します。拙記事が、世間を惑わす元になってはいけませんので、できれば正確を期したいのですが、この点はにわかに確認がとれません。ぜひTAKさんの手で解明していただければと、切望いたします。(他力本願、スミマセン。。。)

記事のソースは、この連載の第3回で紹介した、『鳥類写生図譜・第4期』に先立って出た出版案内のパンフレットと、『大鳥篇・小鳥篇』の目次で、それぞれ掲載種をエクセル表に打ち込んで整理したのですが、今冷静に考えると、第1期~第3期はいいとして、第4期分として挙がっていた種類は、このパンフレット作成の時点では、あくまでも<収録予定種>ですから、その後、実際に刊行された際に、異動が生じたのではないかと想像します。拙記事が、世間を惑わす元になってはいけませんので、できれば正確を期したいのですが、この点はにわかに確認がとれません。ぜひTAKさんの手で解明していただければと、切望いたします。(他力本願、スミマセン。。。)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

最近のコメント