3-D宇宙…立体星図の到達点『恒星と銀河の3-Dアトラス』(1) ― 2018年04月10日 07時09分34秒

いろいろ時代が前後しますが、時計の針を新しい方に一気に進めます。

立体星図の歴史を語る上で絶対に落とせないのが、2000年にSpringerから出たこの星図帳です。

(表紙サイズは32.5×24cm。A4よりもさらに一回り大きいサイズです)

■Richard Monkhouse & John Cox(著)

3-D Atlas of Stars and Galaxies

『恒星と銀河の3-Dアトラス』

Springer, 2000. 95p.

3-D Atlas of Stars and Galaxies

『恒星と銀河の3-Dアトラス』

Springer, 2000. 95p.

星の世界を3次元的に体感するという試みは、今後もVR技術等を応用して、よりリアルに、より正確さを増していくことでしょう。「しかし」というか、「だから」というか、このアトラスは、紙の本の形をとった立体星図集としては、ひょっとしたら最後のものになるかもしれません。そうなれば、まさに空前絶後の存在です。

★

実際、これはなかなかすごい本です。そして至れり尽くせりの工夫を凝らしています。

この星図帳では、地球から眺めた星の光景を、近景・中景・遠景に分けて描いています。何せ宇宙は広大で、大層奥行きがありますから、そうでもしないことには、宇宙の隅々まで立体的に把握することはとてもできないのです。

まず<近景>に当たるのが、「近傍星図(The Near Star Maps)」です。

ここでは全天を6つに分割し、北天・南天用のキーマップ(概略図)を加えて、合計8組(通常の星図と立体星図のペア)計16枚の星図が、このパートには含まれます。

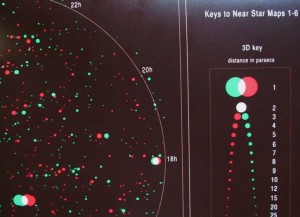

(キーマップ(部分))

(同じく立体星図(同))

「近傍星図」にプロットされているのは、地球から25パーセク(約80光年)以内にある星たちで、この範囲にあれば、肉眼では見えない矮星も含めて表示しています。そうした星々を、両眼距離1光年の巨人が見たときの光景がこの星図です。

(オリオンといっかくじゅうを中心とする星図)

ご覧のように、立体星図の方は、左目で見た赤い像と、右目で見た緑の像が重ね刷りされており、赤と緑のメガネをかけることで立体視ができます。(福音館の『立体で見る星の本』と同じ、「アナグリフ」と呼ばれるタイプですが、福音館の方は赤と青のメガネを使用します)。

この「近傍星図」は、通常の星図とは異なり、ドットの大きさによって<明るさ>ではなく<距離>を表示しています。すなわち大きいのは近い星で、小さいのは遠い星です。上記のように、近傍星図には25パーセク以内の星が描かれていますが、それだけだと星座の形をイメージしづらいので、見かけの明るさが5.25等級以上の星は、25パーセク以遠のものでも、ポチッと小さな点で描かれています。立体視すると、そうした遠方の星を背景に、太陽系のご近所の星たちが、立体的に浮かび上がって見える仕掛けです。

(この項つづく)

最近のコメント