ウソかマコトか ― 2018年04月01日 10時18分49秒

エイプリールにちなんで、何か出まかせを言おうかと思いましたが、特に気の利いた嘘も思いつかないので、嘘にちなんで、こんな品を載せます。

『錯視(Optical Illusions)』と題されたシガレットカードのシリーズ、全25枚。

1923年に、イギリスの煙草メーカー、オグデンズ社が発行したものです。

適当に抜いた4枚のカード。左から順に、

*No.6「欺瞞的な形」 …5切れのバウムクーヘンのような形は、全て同形同大ですが、下の方が細長く見えます。

*No.2「長短の線」 …有名な「ミュラー・リヤーの錯視」。矢印中央の線分は同長ですが、右のほうが長く見えます。

*No.11「本と筒」 …子供のころ、紙筒を掌の脇にくっつけて、両目を開けたまま覗くと、手のひらに穴が開いて見えるという遊びをやりましたが、あれと同じもの。

*No.9「遠近法に置かれた柱」 …3本の柱は同長ですが、奥の方が長く見えます。

★

この品を載せるにあたって、演出として、眼球模型と並べようかと最初は思いました。

でも、よく考えたら、下の方が一層適切だと気づきました。

そう、錯視とは目で見るものではなくて、脳で認識するものですね。

★

ところで、錯視って本当なんでしょうか、嘘なんでしょうか?

物理的実体こそマコトと考えれば、それと異なる知覚経験である錯視はウソです。

でも、ヒトの知覚システムは、一定の条件下で錯視を見るように構成されているので、ヒトの主観的経験としては、何のウソ偽りもなく、錯視こそマコトです。「たしかにこの2本の線分は、物差しで測れば同じ長さだが、私の目にはこっちの方が長く見える」という陳述の正しさを疑うことはできません。

モノの世界と心の世界の絡み合いは中々ややこしくて、うっかりすると直ぐ迷路にはまってしまいます。錯視現象はそれを考える恰好の手掛かりであり、このシガレットカードなんかは、さしずめ迷妄界にある人を導く、有り難い御札かもしれませんね。

眼と脳のサーカス(前編) ― 2018年04月03日 07時21分23秒

錯視図形とは違うんですが、以前こんな品を見つけました。

カラフルで楽しい絵柄が左右に並んだカードセット。

さらに、2枚の絵が単純に並んでいるだけではなく、片方がホイール式になっていて、クルクル回転する仕掛けのもあります。上のカードだと、左側のホイールが回転するにつれて、「小窓」に小鳥やら、

猿やら、

花やらが次々に現れます。

こんなカードが全部で68枚、黒いボックスに収まっています。

付属の解説書によれば、アメリカのサイエンティフィック・パブリッシング社(ボルチモア)が、1951年に出版した品です。

★

大方想像がつくように、これらをステレオ写真用のビュアーで覗くと、そこに1枚の絵が浮かび上がります。ただ、いわゆる立体画像が見えるわけではなくて、左右を重ね合わせることで、そこに新たな意味を持った絵が浮かび上がる…というのがミソ。

例えばこのカード。

動物たちがプラカードを掲げて、盛んに気勢を上げていますが、よく見ると左右の絵は、それぞれプラカードの文字が欠けていて、意味がとれません。両方を重ねると、はじめてそこに「ニッキーマウスを大統領に」「大衆の選択」「列に続け」といった、メッセージが読み取れます。(さすがにミッキーはまずかったみたいですね。)

あるいは、上のホイール式カードだと、手品師が箱の中に、いろいろなものを次々に出して見せる趣向になっています。

★

でも、そうとは分かっても、依然として、何だか謎めいたカードだなあ…という印象は残ります。話を引っ張りますが、これが一体何なのかは、次回に回します。

(この項つつく)

眼と脳のサーカス(後編) ― 2018年04月05日 06時29分04秒

この品はカード以外にも、いろいろこまごましたものが一式セットになっています。これが単なる視覚的玩具でなしに、「サイエンティフィック・パブリッシング」を名乗る会社から出た所以です。

箱のラベルには、「Dvorine Animated Fusion Training Charts」とあって、強いて訳せば、「デヴォリン式動的融合訓練図」といったところでしょうか。そして、その後に続く説明文を読むと、これが斜視の矯正訓練用具であることが分かります。

★

斜視とは、左右の瞳の位置(眼位)がずれてしまう状態です。そのままだと、対象と正対する利き目しか使わないことになるので、もう一方の眼の視力が落ちてしまいます。そのため、大掛かりには眼筋の手術をしたり、それほどではない場合は、あえて利き目をアイパッチで覆って、もう一方の目を意識して使う訓練をしたりします。

このカードセットは、両目を同時に使わないと、正しい絵柄が見えないことを利用して、斜視の矯正訓練をしようというものです。最近でもこういう道具があるのかどうか。ひょっとして、あまり効果がないため廃れたのかもしれませんが、それでも子供が主体的に訓練に取り組めるよう、訓練を楽しいものにしようという発想自体は、正しいと思います。

★

斜視のことは脇において、ここに描かれた絵柄を見ると、1950年代初頭の子供たちが、何を以て楽しいと感じていたかが逆照射されているようで、興味深くもあり、懐かしくもあります。そこには、ベースボールがあり、擬人化された動物の姿があり、何よりも「サーカス」のシーンがたくさん含まれています。そう、天幕を張り、ピエロが登場し、像が玉乗りをする、あのサーカスです。

私自身は、巡回サーカスを心待ちにするという甘美な実体験を持ちませんが、その華やぎは何となく想像できるし、「曲馬団」という言葉に哀調を覚えたりします。

アメリカのサーカス文化は、日本のそれとはまた一寸違うかもしれませんが、少なくとも1950年代初頭のアメリカでは、まだサーカスがまばゆい光を放ち、子供たちの心を捉えていたことが、このカードを見ると伝わってきます。たぶん、もうちょっとすると、ロケットブームとテレビ時代の到来で、サーカス一座は、子供たちの心から急速に遠ざかっていくことになるのでしょう。

★

こうして時代の変遷とともに、『ちいさいおうち』は、もはや都会では存在を許されなくなるし、『ひとまねこざる』もロケットに乗って宇宙進出を果たすことになるのです。そして21世紀の日本では、いい年輩の男性が、かつての簡明素朴なアメリカ社会を、いくぶん美化して懐古したりするわけです。

(注) さっき調べたら、バージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』は、アメリカでは1942年に、日本では1954年に岩波から出ています。同じく岩波から出た、レイ夫妻の『ひとまねこざる』と『ろけっとこざる』は、いずれもアメリカ初版が1947年、日本語版は1954年。そう聞くと、日米のノスタルジア感覚は微妙に違うかなあ…とも感じます。

自惚れ(うぬぼれ)を やめれば他に 惚れ手なし ― 2018年04月07日 15時40分22秒

…という古い川柳があります。

アゴ足つきで遠い国から人を呼んできて、ひたすら日本を褒めてもらおうという、なんだか妙な番組がありますが(そのための人選がまた大変なんだそうです)、あれを見るたびに、この川柳を思い出します。

あんな夜郎自大的な番組を、汗水たらして作らなくても、もっと等身大の日本を見てもらって、いいところも、悪いところも、等身大の評価をしてもらえばいいと思うんですが、それだけの自信もないのでしょうか。

★

そんなことを思ったのは、次のようなレポートを読み、「やっぱり見ている人は見ているな」と思ったからでした。

■A Tour of Tokyo’s Bookstores(by Colin Laird)

東京の書店めぐり(コリン・レアード)

東京の書店めぐり(コリン・レアード)

古書検索サイトのAbeBooksが時々配信している古書関連ニュースのひとつで、その周辺的話題である古書店を紹介する内容です。

「神保町は大学に囲まれた町で、町名は17世紀のサムライの名にちなむ〔註:神保長治という旗本の屋敷があったそうです〕。この地区は1913年の大火で焼け、その焼け跡から最初に復興した商売の1つが本屋であり、これは後に岩波書店へと発展した。

その後、さらに多くの書店と出版社が続き、さらに喫茶店やバー、レストランも開店して、この町は読書家・蒐書家・学生たちの活動の中心地となった。今では約175軒の書店があり、そのうちの約50軒は古書専門店である。」

その後、さらに多くの書店と出版社が続き、さらに喫茶店やバー、レストランも開店して、この町は読書家・蒐書家・学生たちの活動の中心地となった。今では約175軒の書店があり、そのうちの約50軒は古書専門店である。」

レポーター役のコリン・レアードさんは、この「愛書家の天国(pure heaven for booklovers)」を2015年に訪れ、何軒かの古書店主にインタビューして、記事をまとめているのですが、その前に、いかにも日本らしい読書風景を紹介しています。

「多くの東京人は電車や地下鉄で移動するので、どこでも物理的な本を読んでいる人の姿を見かける。しかし、彼らが何を読んでいるのか知ろうと思っても難しい。多くの書店では本に専用のカバーをかけてくれるからだ。これには本を良い状態に保つことと、人出の多い街中の雑踏でプライバシーを護ることの二つの目的がある。また、本を「さかさまに」読む人の姿に慣れるまでに、しばらく時間がかかる。というのは、日本の本は読み手に対して、文章が右から左へ、そして上から下へと提示されるからだ。そのため日本の読者は、英語の本の読者なら本の裏表紙と考える位置から本を読み始めるのだ。」

なるほど。

ブックカバーの習慣も、文字の書き方も、今さら感はありますが、でもやっぱり英語圏の人からすると珍しいのでしょう。考えてみれば、漢文の本家・中国でも、横書きがスタンダードになって久しいですし、今や文字を縦書きするのは、日本の専売特許のようです(モンゴル語も縦書きですが、こちらは行が左から右に並ぶそうです)。

そして、電子書籍以外の本をわざわざ「物理的な本(physical books)」と呼んでいるのも、こちらからすると意外です。アメリカあたりでは、そんなに紙の本が減少しているんでしょうか。

★

さて、コリンさんの古書店探訪記。

彼が紹介しているのは、老舗の一誠堂書店、小川図書、それから神保町を出て駒形橋の近くにある「Infinity Books」、それに日本橋丸善の中にある「ワールド・アンティーク・ブック・プラザ」の4軒です。

一誠堂は、明治36年(1903)に新潟県の長岡で創業し、後に神田に移転。関東大震災(1923)後に、最初に再建された書店の1つで、今や神保町の顔とも言える店です。

★

…というところで、私の下書きは終わっています。

この記事を書きかけたのは、今から2年前です。何となく他のことを書いているうちに、記事にするタイミングを逃して、そのままになっていたのでした。

そのことを思い出したのは、今朝の新聞を開いたら、番組欄に「ニッポン視察団!こんなに豊かな食文化はない…私たちが毎日食べる“普通の食事”に今、世界が大注目!」というのが載っていて、それが3時間半もの時間を費やして放映されると知ったからです。

世帯のエンゲル係数が上昇し、子ども食堂に頼らざるを得ない今の日本。

「私たちが毎日食べる“普通の食事”」に、「世界」(とは何?)が「大注目!」しているとは思えないし、端的に言ってこれは虚言でしょう。でも、半ばウソと知りつつも、少なからぬ人が、この手の番組にチャンネルを合わせるのはなぜでしょう?

★

2018年現在、改めて考えると、こういう日本スゴイ系の番組を、幼稚な夜郎自大番組と嗤うことは簡単ですが、その一方で日本人、特に若い世代の自己肯定感の低さや、自信の顕著な乏しさを指摘する記事に接することも多くて、この2つの現象をどう整合させるかが、悩ましい問題として残ります。

いちばんシンプルな捉え方は、ああいう夜郎自大的発想や発言は、極端な自信のなさの裏返しであり、それを補償するためにある…というものでしょう。もし、自分の価値の不確かさを補ってくれるものとして、人々がああいう番組を好んで見るのだとすれば、何だか涙ぐましい話です。

そして、ことはテレビに限らず、書籍にしても、評論家の言説にしても、人々が「日本スゴイ」的観念に縋(すが)りたいとき、その人の心中に分け入ってみれば、そこには非常に索漠とした不安が広がっているのではないか…と想像します。

さらに連想を進めれば、安倍政権を支持する心意にも、そうした要素があるのかもしれません。私はこれまで、安倍政権が日本の国運を傾けたことに、再三抗議してきましたが、視点を変えると、実は国の衰運に際会した人々の無意識こそが、安倍政権というダークなファンタジーを生んだのではないか…という疑念も湧きます。

もちろん、それによって現政権の正統性が示されるわけではなくて、人々の不安につけ入って、やりたい放題やっているとすれば、いっそうその罪は深いと言うべきでしょう。でも、普通に考えれば、安倍氏は自他の不始末によって、何度退陣してもおかしくないのに、いまだにあの顔をテレビで見るということは、そこに何か理性を超えた機序が作用しているのではないか…という気がするのです。いずれにしても、あの生命力は尋常ではありません。

★

無意識の力と働きは正しく畏れるべきですが、それを理性に優先させては、人の人たる基礎が掘り崩されてしまうし、蛮勇を捨てて真の勇に従うことを私は欲します。

3-D宇宙…ファウトとヴォルフの作例を見る ― 2018年04月08日 16時00分59秒

両眼視から立体視へと話題を移し、ここで以前の話題に戻ります。

昨年の暮れから、今年の初めにかけて、「3-D宇宙」という続き物がありました。昨年12月30日の「序章」から、本年1月9日の「『Our Stellar Universe』三部作のこと(2)」まで、前後5回にわたる記事です。

あのときは、1986年に出た日本の『立体で見る星の本』から、1977年にアメリカで出た『DEEP SPACE 3-D: A Stereo Atlas of the Stars』へ、さらに時代を一気に遡って、1905年にイギリスで出た『Our Stellar Univerese: A Road to the Stars』という本を紹介しました。

私自身が現時点で抱いているパースペクティブはこうです。

まず、宇宙を立体視するという試みは、19世紀中葉から流行りだした「月の立体写真」にその萌芽を見ることができます。つまりその歴史は、立体写真そのものの歴史とほぼ重なります。

その後も、巨大な望遠鏡の威容とか、立派な天文台の建物とか、天文に絡む被写体を収めた立体写真はいろいろ作られましたが、広大な恒星宇宙の広がりと奥行を、実際に目で見ようという大胆な発想は、この1905年のトーマス・エドワード・ヒースの本を以て嚆矢とします。そして、ヒースの非凡な才は、この「立体星図」という趣向を、そのスタート時点から一気に完成形態まで持っていきました。後人の試みは、すべてその修正と精緻化の範疇にあると言っても、過言ではないのではないでしょうか。

★

私の理解は、その後も特に変わっていませんが、1905年のヒースから1977年のデイビッド・チャンドラーの著作の間の空白を埋める作業が、まだ残されていて、結論から言うと、この間をつなぐ立体星図には、まだ出会えずにいます。

ただし、星図以外なら、空白を埋めるものはいろいろあります。

話のとっかかりとして、ここで1つのサイトに注目してみます。それは他でもない、天文古玩界の偉大な先達、スウェーデンのトマス・サンドベリ氏のサイトです。氏の個人コレクションについては、これまで何度も言及してきました。

■SCIENTIFIC Curiosities

自分の蒐集――というほど大層なものではありませんが――に自信が持てなくなると、何度でもサンドベリ氏のコレクションの前に立ち帰り、天文アンティークが放つ魅力や多様性を確認するという作業を、これまで何度繰り返したかしれません。

ただ、それは主に「Astronomy」のページと「Planetaria」のページに限られており、それ以外の「Vampires」とか「Occult」とかは、大いに興味はそそられるものの、一通り眺めただけで、あまり足を踏み入れずにいました。

しかし、ふと思い立って「Stereo Views」のページに入ったら、そこにも天文関係の品が大量に並んでいて、これまでの自分の怠惰さを大いに恥じました。これはもっと早くに注目するべきでした。

★

何といってもサンドベリ氏のコレクションです。

そこには、アメリカのヤーキス天文台が一種の「私家版」として制作したらしいステレオ写真のセットといった、極め付きのレアな品をはじめ、ドイツの熱心なアマチュア天文家、フィリップ・ファウト(Philipp Johann Heinrich Fauth、1867-1941)が、1916年に出したステレオ天文図集とか、また新天体の発見に写真術を応用した、かのマックス・ヴォルフ(Maximilian Franz Joseph Cornelius "Max" Wolf、1863-1932)によるステレオ天体写真集(第1集1920、第2集1921)とかが登場します。

このファウトやヴォルフの作品は、私の手元にもあります。

そのことを自慢に思いますけれど、そんな自慢に先んじて、独立してこのテーマを追った人間が、同じ品に行き着いたということが、ここでは一層重要です。それらは3-D宇宙の話題を語るとき、やはり時代を物語るスタンダードな品なのでしょう。

ファウトの作品は、写真ではなくて「絵」(ダイアグラム)によって、宇宙空間に浮かび上がる惑星や彗星の軌道等を立体視させるというもので、青地に白く浮かび上がる天体と、その軌跡がなかなか美しい作品です。

(外袋と解説書)

(全15枚の図版のうち、第1図~4図)

(同じく第13図ほか。左は解説書記載の図版目次)

一方、ヴォルフの方は、時間間隔を置いて同一天体(ないし同一空域)を撮影し、それらを重ね合わせることで、立体感を得ようというもので、その被写体は近くの月や小惑星から、遠くの星雲・銀河にまで及びます。

(第1集とその内容(一部))

(同じく第2集)

(図版目次。左は第1集、右は第2集)

このヴォルフの写真集はずいぶん売れたようで、私の手元にあるのは、第1集が第7版(1920)、第2集が第3版(1922)と表示されています。そのせいか、第2集の方はサンドベリさんのものと、刊年が1年ずれています。また、第1集の初版は1906年に出たらしく(※)、これはまさにヒースの立体星図集と同時期の作ということになります。いろいろな意味で、この時期が宇宙を立体視する歴史の画期だったのでしょう。

(※)『Astrophysical Journal』 誌の1907年号に、その書評が載っています。

3-D宇宙…立体星図の到達点『恒星と銀河の3-Dアトラス』(1) ― 2018年04月10日 07時09分34秒

いろいろ時代が前後しますが、時計の針を新しい方に一気に進めます。

立体星図の歴史を語る上で絶対に落とせないのが、2000年にSpringerから出たこの星図帳です。

(表紙サイズは32.5×24cm。A4よりもさらに一回り大きいサイズです)

■Richard Monkhouse & John Cox(著)

3-D Atlas of Stars and Galaxies

『恒星と銀河の3-Dアトラス』

Springer, 2000. 95p.

3-D Atlas of Stars and Galaxies

『恒星と銀河の3-Dアトラス』

Springer, 2000. 95p.

星の世界を3次元的に体感するという試みは、今後もVR技術等を応用して、よりリアルに、より正確さを増していくことでしょう。「しかし」というか、「だから」というか、このアトラスは、紙の本の形をとった立体星図集としては、ひょっとしたら最後のものになるかもしれません。そうなれば、まさに空前絶後の存在です。

★

実際、これはなかなかすごい本です。そして至れり尽くせりの工夫を凝らしています。

この星図帳では、地球から眺めた星の光景を、近景・中景・遠景に分けて描いています。何せ宇宙は広大で、大層奥行きがありますから、そうでもしないことには、宇宙の隅々まで立体的に把握することはとてもできないのです。

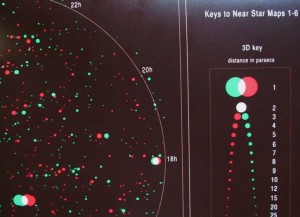

まず<近景>に当たるのが、「近傍星図(The Near Star Maps)」です。

ここでは全天を6つに分割し、北天・南天用のキーマップ(概略図)を加えて、合計8組(通常の星図と立体星図のペア)計16枚の星図が、このパートには含まれます。

(キーマップ(部分))

(同じく立体星図(同))

「近傍星図」にプロットされているのは、地球から25パーセク(約80光年)以内にある星たちで、この範囲にあれば、肉眼では見えない矮星も含めて表示しています。そうした星々を、両眼距離1光年の巨人が見たときの光景がこの星図です。

(オリオンといっかくじゅうを中心とする星図)

ご覧のように、立体星図の方は、左目で見た赤い像と、右目で見た緑の像が重ね刷りされており、赤と緑のメガネをかけることで立体視ができます。(福音館の『立体で見る星の本』と同じ、「アナグリフ」と呼ばれるタイプですが、福音館の方は赤と青のメガネを使用します)。

この「近傍星図」は、通常の星図とは異なり、ドットの大きさによって<明るさ>ではなく<距離>を表示しています。すなわち大きいのは近い星で、小さいのは遠い星です。上記のように、近傍星図には25パーセク以内の星が描かれていますが、それだけだと星座の形をイメージしづらいので、見かけの明るさが5.25等級以上の星は、25パーセク以遠のものでも、ポチッと小さな点で描かれています。立体視すると、そうした遠方の星を背景に、太陽系のご近所の星たちが、立体的に浮かび上がって見える仕掛けです。

(この項つづく)

3-D宇宙…立体星図の到達点『恒星と銀河の3-Dアトラス』(2) ― 2018年04月12日 07時13分31秒

次いで<中景>に当たるのは、「輝星星図(The Bright Star Maps)」です。

これは近傍星図で取り上げた星も含めて、6.5等級までの(すなわち肉眼で見える)星をプロットしたもので、中には地球から1万パーセク(3万2600光年)の距離にある超巨星なんかも含まれています。

(輝星星図のキーマップ(部分))

「輝星星図」は、肉眼で見えるかどうかだけがプロットの基準なので、遠くても明るい星は描かれるし、近くても暗い(見えない)星は省略されています。何だか恣意的な選択のようですが、これは表示限界等級をどこに置くかの違いはあっても、「普通の星図」はおしなべてそうなので、この「輝星星図」は本書の中で、いわば最もスタンダードなパートと言えます。全天を16組の星図を使ってカバーしており、近景・遠景に比べ、表現もいっそう精細であり、各天体が表示される大きさも、「近傍星図」とは違って、見かけの明るさを反映しており、これも通常の星図と同様です。

(天の北極周辺を描いた星図)

上記のように、輝星星図にはきわめて遠方の星も含まれますが、大体は1000パーセク(3,260光年)以内に収まるので、視差の階調表現もその範囲で設定されています。これは両眼距離2.5光年の巨人が眺めた光景に相当します。

(星までの距離を示す視差のスケール。5パーセクを基準面とし、これより近い星は印刷された紙面よりも手前に浮き上がり、遠い星は紙面の向こうに引っ込んで見えます。)

★

そして最後の<遠景>は、もはや恒星世界を超えて、遠く系外銀河の世界です。題して「銀河分布図(The Galaxy Maps)」。

(銀河星図のキーマップ(部分))

見かけの明るさが16等級までの系外銀河をプロットした星図で、全天を10組の星図でカバーしています。

その視差の階調表現は、10メガパーセク(3260万光年)を基準面として、1000メガパーセク(32億6千万光年)まで設定されています。これは両眼距離500万光年の巨人の視界に相当します。

(ひときわ銀河が濃密なおとめ座~しし座の空域)

(中央に大きく明るく光るアンドロメダ銀河と、それを取り巻く銀河の群れ)

(この項さらに続く)

3-D宇宙…立体星図の到達点『恒星と銀河の3-Dアトラス』(3) ― 2018年04月14日 16時23分55秒

先に記したように、この本には「ご近所の星一覧」、「目に見える星のすべて」、「系外銀河大観」という、3種類の星図セットが含まれます。いわば、これ1冊で通常のアトラス(星図帳)3冊分に相当するわけで、それだけでも十分に中身が濃いですが、さらにダメ押しするかのように、「特殊星図(Special Views)」と称するオマケ星図が8枚付属します。

特殊星図のNo.1~3は、過去10万年間に生じた恒星の固有運動を立体視しようというもの。プレアデスとヒアデス星団が一団となって宇宙を移動する様や、太陽自身の固有運動によって生まれる星流(車窓の光景が後方に流れるのと同じ理屈です)を描いています。

(特殊星図No.1~3)

特殊星図No.4と5は、320度の広視界にわたって、<近景>に当たる明るい恒星、<中景>に当たる星雲・星団、そして<遠景>に当たる系外銀河を1枚の図に重ねてプロットした壮大な図で、天の川銀河の立体構造や、遠方の天体を遮蔽する暗黒帯の存在を感じさせてくれます。

(特殊星図No.5(部分))

そして、最後の特殊星図No.6~8は、本編に含まれる「銀河分布図」の補遺として、基準面(すなわち印刷紙面)までの距離を、10メガパーセクの代わりに、50メガパーセクないし20メガパーセクに設定して、遠くにある銀河の相対的遠近感を強調した図です。(それぞれ、かみのけ座銀河団、アンドロメダ座近傍の銀河が織りなすフィラメント構造、ケンタウルス座銀河団の様子が図示されています。)

★

何だかすごい熱意だなと感じ入ります。

この力作を生んだリチャード・モンクハウス(1950-)とジョン・コックス(1947-)は、本書以外にも何冊か星図帳を手掛けているので、私はてっきりプロの天文学者だと思っていました。でも、今回記事を書くために調べたら、二人ともプロの天文学者ではなく、それどころか、本来天文学とはおよそ畑違いの人だと知って、大いに驚きました。

モンクハウスは、ケンブリッジ出の電子技術者で、本業はビデオ・アーティストという、異色の経歴の人です。一方のコックスは、ヨーク大学で景観学を学び、カートグラファー(地図製作)として活躍している人。

彼らは1980年代からコンビを組んで星図づくりに取り組んできましたが、それは彼らの関心がいずれも科学とアートの交錯する領域にあったからで、この立体星図も、彼らの一種の「アート作品」と見た方がよいのかもしれません。(福音館の『立体で見る星の本』を手掛けたのも、グラフィックデザイナーの杉浦康平氏だったことを思い出します。)

およそ、天文学者が重んじるのは、星図よりも星表、すなわち星のデータカタログでしょう。もちろん天文学者にしても、大宇宙の構造を把握するために、手元のデータを視覚化して表現することもあるでしょうが、でも、それはあくまでも「知る」という目的に資する手段として、そうしているわけです。でも、この立体星図は「見る」こと自体が目的であるように感じられます。

この作品の背後にある膨大な観測と計算を想像すると頭がクラクラしますが、その試みを後押ししている<見ること-見せること>への衝迫性が、また一層の凄みをそこに与えています。

★

生物が視覚を獲得して、およそ5億年。

眼の進化は明暗の感知からスタートし、やがて形と色の弁別能力を獲得し、対象までの距離把握も可能となりました。そしてヒトは、生物学的進化をはるかに上回るスピードで、「見る」ための補助手段の強化を続け、今やその視界は、可視宇宙の限界付近にまで広がっています。

その果てに生まれた1冊の星図帳。

ページに落とした目を上げて、再び夜空を振り仰ぐと、無言で光る星も、闇色に沈む虚空も、何だか愛しいような、ただならぬような、不思議なものに感じられます。

(この項おわり)

無理矢理な月(第1夜) ― 2018年04月16日 07時17分06秒

「月夜の幻灯」というのは、個人的に気になるアイテムです。

月光そのものが大いに妖しいのに、それを画題にした幻灯(Magic lantern)の夕べだなんて、二重の意味で魔術めいている感じです。

19世紀~20世紀初頭、幻灯会が盛んに催された頃、月光で写真を撮ることは相当難しかったと思います。もちろん明るい月本体を撮影することはできましたが、月光に照らされた地上の景色を写真に収めることは、当時の機材では事実上不可能だったのではないでしょうか。

したがって、「月夜の幻灯」はたいてい昼間に撮影した写真を元に、それを手彩色で夜景に仕立てたものです。それは「実際にはない景色を在るように見せている」という意味で、二重どころか幾重にも魔術っぽい存在で、アヤシイうえにもアヤシイ雰囲気が漂い、それが「月夜の幻灯」の魅力でもあるのです。

★

先日も、いかにもアヤシイ幻灯を手にしました。

3枚とも、シカゴのボズウェル社(Boswell Manufacturing Co.)が売り出したもので、月夜をテーマにした一連のセット物の一部のようです。

ボズウェル社については特に知るところがありませんが、その活動期は1900年代初頭に限られるようなので、これらもその時期のものでしょう。

美しい金彩を施した黒いフレームに囲まれ、かすかに青く覗かれる幻の夜。

いずれもかなり無理矢理感のある月景色で、いかにもアヤシサに満ちています。

さあ、アヤシイ幻灯会の始まりです。

(この項つづく)

無理矢理な月(第2夜) ― 2018年04月17日 07時17分19秒

ボズウェル社の月光幻灯の1枚目。

海辺の崖の先端で、枯木に寄りかかって、物思いにふける女性。

「海辺」は湖畔かもしれず、「枯木」は奇岩かもしれません。

シチュエーションは今一つ不明ですが、水平線から顔を出した満月の光が、水面にきらきら反射して、女性の憂い顔を照らしている…という情景です。

でも、このさざ波に反射する月光は、乾板を針のようなものでガリガリ引っ掻いた跡に過ぎませんし、実際ここには月も夜空もありません。

それによく見れば、この「崖」も「枯木」も、撮影済みの写真を切り抜いて、後からこしらえたもののように見えます。そう思ってさらに眺めると、この「海」もかなり怪しくて、背景を薄青く塗りつぶして、海っぽく見せてるだけなんじゃないか?という疑問もわきます。

となると、この幻灯はほとんどが<虚景>であり、<実景>は女性だけだ…ということになりかねません。これを無理矢理と言わずして、何と言いましょう。

★

でもですね、こんなふうに光と闇を操って、「無いはずの景色」を現出せしめる幻術こそマジック・ランタンの真骨頂であり、、これぞ筋目正しい<幻灯>と呼ぶべきかもしれません。それに、これがたとえ「ウソ」だとしても、俗世のウソにくらべ、何と美しいウソであることか―。

(この項つづく)

最近のコメント