円錐、彗星、光の都(前編) ― 2013年10月26日 11時14分51秒

どうやら復調しました。

昨10月25日は稲垣足穂の命日だったので、1日遅れですが、そのことを書きます。

昨10月25日は稲垣足穂の命日だったので、1日遅れですが、そのことを書きます。

以前は毎年この日になると、幽冥界を旅する足穂氏を偲んで、その好みそうな品をお供えするのが、このブログの慣例でした。しかし、足穂氏も今年で没後36年。弔い上げが済んだから…というわけか、このところその慣例も沙汰やみとなっていました。

でも、ふと思い立って、今年は旧慣に従います。

今年お供えするのは、1個の円錐体。

今年お供えするのは、1個の円錐体。

足穂氏は円錐が好きでした。

過去圏と未来圏を表す2個の円錐が、「現在」を表す頂点で対称的に接しているミンコフスキーの光円錐。そんな時空モデルも愛していましたし、円錐の切断面に表れる形状(円錐曲線)から、非ユークリッド幾何学に談が及ぶこともありました。

(稲垣足穂「宇宙論入門」の一節。筑摩版「稲垣足穂全集5」より)

そして円錐曲線、すなわち円・楕円-放物線-双曲線は、天体の軌道をも示すものですから、足穂氏は円錐の表面を疾駆する彗星を幻視することもたびたびでした。

そんな足穂氏に飽かず眺めてほしい、これは円錐の数学授業用の分割模型です。

★

足穂氏の空想はさらに続きます。

タルホ世界の重要なキャラクター、ポン彗星。これは19世紀に発見された「ポンス・ヴィネッケ彗星」という実在の周期彗星ですが、足穂氏にかかると大いに擬人化されて、その楕円軌道を狭めつつ、仮想の円錐上を、いつかその頂点にまで上り詰めることを夢見ている彗星ということになります。

そのポン彗星が円錐体の頂点に描いている夢が「美しい都」であり、それは彗星の尾が地球に触れるか、はたまた神戸のさる秘密倶楽部において特殊な装置を作動させるかすると、我々の目に映じるのだといいます。

“いや、そうではない。この円錐は決して仮想のものではなく、この地のどこかに巨大ならせん状の円錐体が「二十世紀須弥山」として聳え立っており、その頂上にこそ、光の乱舞する天体国「パルの都」はあるのだ”…という説もあります。

ポン彗星の都か、パルの都か、ともあれ足穂氏の脳髄には昔から円錐が住み着いており、その頂点には不思議な光の都が存在するらしいのです。

その都市のモデルとなったのは、1枚の絵葉書でした。

(後編につづく)

プラトンの立体 ― 2011年07月09日 21時49分40秒

さて、ケプラーの宇宙モデルから、正多面体にちなむモノへと話をつなげていきます。

ぬっと出た、棺のような木箱。

一木造りで、なんだか堂々としていますが、さしわたしは17cmちょっとですから、そんなに大きなものではありません。

一木造りで、なんだか堂々としていますが、さしわたしは17cmちょっとですから、そんなに大きなものではありません。

そっと蓋を開けると、中には5つの円孔が穿たれ…

それぞれにコロンした物体が入っています。

入っているのは、指先でつまめるぐらいの、小さく透きとおった正多面体。

天然水晶を削り出して作られています。

そのため、内部に曇りがあったり、縁が欠けているものもあります。

この品は、水晶本来の結晶形とは無縁の、人工的な造形なので、鉱物趣味の徒からすればあまり感心できないかもしれませんが、多面体という抽象的な形象を表現するのに、水晶という素材はごく相応しいような気がしなくもない。

★

ところで、正多面体が5種類あることは古代ギリシャの頃から知られていて、プラトンもそれについて解説していることから、別名「プラトンの立体」と呼ばれているそうです。

古代中国では「陰陽五行説」、すなわち【木・火・土・金・水】の5元素説をとっており、これは当時知られていた、地球以外の5つの惑星とぴたりと対応します。

さらに、もし中国人が正多面体が5つであることを知っていたら、彼らは【多面体-元素-惑星】を関連づけて、古代の科学を大いに賑わしたことでしょうが、残念ながらそうはなりませんでした。

さらに、もし中国人が正多面体が5つであることを知っていたら、彼らは【多面体-元素-惑星】を関連づけて、古代の科学を大いに賑わしたことでしょうが、残念ながらそうはなりませんでした。

いっぽう、ギリシャ人は【土・水・空気・火】の4元素説を唱えたので、これを多面体と関連付けて、正4面体=火、正6面体=土、正8面体=空気、正20面体=水と、ここまではいいですが、余った正12面体の処置に困って、これは「宇宙」を表すのだと、ちょっと苦しい解釈になりました。

いっぽう、多面体と惑星を対応づけるという考えは(5対5でちょうど据わりがいいはずなのに)ついに浮ばなかったらしいのは、不思議といえば不思議です。

★ 7月10日付記 ★

要するに、中国では「元素-惑星」、ギリシャ以来の西洋では「元素-多面体」の対応は論じられてきたものの、「惑星-多面体」の対応は、ケプラーの脳内で結びつくまで放置されていたらしい…ということです。

で、これは全くの思い付きですが、ケプラーが多面体宇宙モデルを発表したのは、彼が25歳の時(1596年)、その第1主著『宇宙の神秘 Mysterium cosmographicum 』の中においてで、時代背景を考えると、ひょっとしてそこには、宣教師経由の中国に関する知識が影響していないかなあ…と思うのですが、どうでしょう。

陰陽五行説は、地上界のすべての現象を、5大惑星と太陽・太陰(月)と関連付けるという、すぐれてコスモロジカルな理論ですから、占星の術を能くしたケプラーがそれを耳にしたら、いたく興味を引かれたことでしょう。

もうひとつの世界 ― 2011年06月12日 18時01分39秒

今日は明るい曇日で、涼しい風も吹いていたので、ゆっくり昼寝をしました。

体の奥にあった疲れが大分取れました。

体の奥にあった疲れが大分取れました。

★

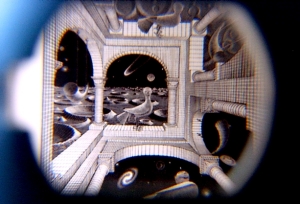

さて、エッシャー・シリーズが何となく続きますが、彼が1947年に発表した、「もうひとつの世界」という作品があります。

下は、前掲 『ゲーデル、エッシャー、バッハ』 に掲載の図。

(さらに大きなサイズの原画はこちら [link] )

本の中では、禅(とゲーデルとの関連)について考察する章に登場するのですが、前後を拾い読みしただけでは、著者ホフスタッターの真意も、エッシャーの創作意図も、まったく分かりません。ただ、次のような一節があって、ここだけは辛うじて分かりました。

本の中では、禅(とゲーデルとの関連)について考察する章に登場するのですが、前後を拾い読みしただけでは、著者ホフスタッターの真意も、エッシャーの創作意図も、まったく分かりません。ただ、次のような一節があって、ここだけは辛うじて分かりました。

「エッシャーはまた『もうひとつの世界』〔…〕のように、矛盾した画像を作り上げるのを楽しんでいた。これらの絵画は、禅が実在性と非実在性を弄ぶのと同じように、実在性と非実在性を弄んでいる。エッシャーをまじめに受け止めるべきだろうか? 禅をまじめに受け止めるべきだろうか?」

★

上下左右のねじれた空間(あるいは併存する異空間)の中心で羽を休める人面鳥。「窓」の外には、月面のような光景と、漆黒の宇宙空間が、互に重なり合いながら無限に広がっています。

「では、この絵を見ているキミは、はたしてどこにいるのか?」

怪鳥は、謎めいた笑みを浮かべて、我々にそう問いかけているようです。

その答を知るために、この絵の「中」に我々を連れて行ってくれるのが、このステレオ・ビュアー。

Courtesy Graphics(http://www.courtesy.nl/)というオランダの会社が「The Amazing Card」 という商品名で売り出しているシリーズの1つで、これまたどこのミュージアム・ショップでも、最近では定番になっているので、ご覧になる機会は多いでしょう。

このエッシャー版もなかなかよく出来ていて、この矛盾した、あり得ない視角を臨場感たっぷりに見せてくれます。

この窓をそっと覗けば、

そこには、もうひとつの世界が!

(※怪鳥に対する私の答は、コメント欄に書いておきます。)

空と水 ― 2011年06月09日 18時36分03秒

エッシャー物の第2弾は、「空と水(Air and Water)」。

一昨日の品と同じく、彼のオリジナル版画作品(1938年発表)を、Parastone社がレリーフに仕立てた品です。

今の季節にはぴったりのタイトルですね。

青と黒の対比もシャープで涼しげな感じです。

★

エッシャーの名を聞くと、数学基礎論やら、システム論やら、認識論やらを詰め込んだ、ダグラス・ホフスタッターの大著、『ゲーデル、エッシャー、バッハ』(白揚社、1985)を思い出します。この本のあちこちに登場するのが、エッシャーの美術作品とバッハの音楽作品で、読者はそれによって議論の本質を目の前にぬっと突き出されるという趣向でした。

…と知ったかぶりをして書いていますが、実はこの本、いまだに積ン読本の山に埋もれています(要するに未読です)。20年以上も塩漬けになっていて、本には申し訳ないと思いますが、でもこういう風に、読めそうで読めない本ってありますよね。(この場合、読めなさそうで、やっぱり読めない本と言うほうが適切かもしれませんが。)

私の場合は、どうも電車の中で読めない本は、結局読めないことが多いようです。

★

ところで、皆さんは淡い青のことを、「空色」と呼びますか?

それとも「水色」?

天使と悪魔 ― 2011年06月07日 21時24分23秒

昨日の夕刊に「反物質」の話題が載っていました。

東京大学や理化学研究所などの国際研究グループが、電気的性質が通常とは逆の「反物質」の一種、「反水素」原子を1千秒(約16分間)閉じこめることに成功した。〔…〕反物質は物質とぶつかると、大量の熱エネルギーを放出して消えてしまうため、磁気を利用した真空の装置の中で、壁などにつかないよう、宙に浮かせて閉じこめる必要があった。

…という内容。最近、地上波で放映された「天使と悪魔」(ダヴィンチ・コードの続編映画)をまざまざと思い出しますが、記事もその点に言及していました。

★

ところで、「天使と悪魔」というタイトル。

これは、物質と反物質のメタファーなのでしょうか。

あるいは、さらに人間の心にひそむ光と影とか、“客観的事実”も、見る角度によって正反対に見えることもあるとか、いろいろな意味を含んでいるようにも感じます。

「人間の認識や概念は、常に相対的なものでしかない。」

「悪魔がいるからこそ天使もいるし、その逆もまた真である。」

こうした言い回しはあるいは陳腐かもしれませんが、でも確かに真理だと思います。

★

仏家の説に曰く、認識の相対性を看破し、差別の念を滅却するとき、そこに悟りがあり、涅槃があるのだ、と。

「さすれば!」 と、熱病に浮かされたように、街頭で熱弁をふるう男の姿が、先日都内某所で目撃されました。「物質と反物質が対消滅するとき、存在は一種のニルヴァーナに達するのであります! 宇宙創成のとき、世界は大いなる光とニルヴァーナに満たされておりましたが、時空に生じたわずかな歪のために世界に迷妄が満ちあふれ、我々のあらゆる苦悩もここに出来(しゅったい)するのであります!! 人々に究極の救いをもたらすもの、それこそが反物質であります!!」

人々の嘲笑をよそに、男はさらに狂的な観念に取り付かれ、ついには某研究施設に侵入し…というような、「天使と悪魔」の東洋的バリエーションを考えてみたのですが、どうでしょうか(梅雨に入ったせいか、脳がだいぶカビてきたようですね)。

★

さて、今日のモノは、M.C.エッシャー作の「天使と悪魔」(この作品には、いろいろなバリエーションがあります)を立体化した品。

作ったのはオランダのParastone(http://www.3d-mouseion.com/en/)というメーカー。同社の商品は、これら名画の3Dシリーズが大受けして、近頃あちこちのミュージアムショップで見かけるので、ご覧になった方も多いでしょう。

★

「だまし絵」でくくられるエッシャーですが、

その作品は、数学的テーマを内包していることが少なくありません。

端的に、「絵画化された数式」を見るような思いがするときすらあります。

理知的であり、神秘的であるところが、まさに数学的だと感じられます。

(この記事のために、「数学」のカテゴリーを新設しました。)

ケプラーの銀星 ― 2008年07月06日 08時55分26秒

黒部に挑む―。

唐突にそんな古いフレーズが口をついて出るほど、今抱えている仕事はなかなかの難工事です。トップページを7月10日に設定してありますが、それまでに終わるかどうか…。

そんなわけでブログは完全に沈黙していますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

暑中お見舞い申し上げます。

★

さて、明日は七夕なので、キラキラ光る「お星さま」を載せます。

中央に光るのが、ケプラーが発見した多面体、通称「ケプラースター」。

「光の万華鏡 ペンタキス」という名で商品化されたもの。

外形はアルミでできた三角錐状をしており、底の方から覗くと、上のような驚異的な映像が見えます。

◆販売元エクスプランテのページ

http://www007.upp.so-net.ne.jp/xpl/pentakis1.htm

どういう経緯でできた会社なのかは知りませんが(いろんな人が係わっていそう)、商品ラインナップを見ると、何とも酔狂な会社ですね。

ペンタキスは、もともとスイス出身の造形作家、カスパー・シュワーベという人が考案したもので、チューリッヒには、このシュワーベさんらが始めたAHA(アハー)という、これまた奇妙なショップがあるんだとか。おもちゃとアートの境界領域にあるような、不思議な作品の数々が並び、その一部はオンラインショップでも購入可能のようです(AHAには上のページからリンクが張られています)。

★

ケプラーは宇宙の数的調和を唱え、多面体宇宙モデルを考案しましたが、幾何学的造形というのは、何か人を瞑想的にさせるものがありますね。「幾何好み」は、曼荼羅とか、五輪塔とか、仏教的な宇宙観とも親和性が高いような気がします。

唐突にそんな古いフレーズが口をついて出るほど、今抱えている仕事はなかなかの難工事です。トップページを7月10日に設定してありますが、それまでに終わるかどうか…。

そんなわけでブログは完全に沈黙していますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

暑中お見舞い申し上げます。

★

さて、明日は七夕なので、キラキラ光る「お星さま」を載せます。

中央に光るのが、ケプラーが発見した多面体、通称「ケプラースター」。

「光の万華鏡 ペンタキス」という名で商品化されたもの。

外形はアルミでできた三角錐状をしており、底の方から覗くと、上のような驚異的な映像が見えます。

◆販売元エクスプランテのページ

http://www007.upp.so-net.ne.jp/xpl/pentakis1.htm

どういう経緯でできた会社なのかは知りませんが(いろんな人が係わっていそう)、商品ラインナップを見ると、何とも酔狂な会社ですね。

ペンタキスは、もともとスイス出身の造形作家、カスパー・シュワーベという人が考案したもので、チューリッヒには、このシュワーベさんらが始めたAHA(アハー)という、これまた奇妙なショップがあるんだとか。おもちゃとアートの境界領域にあるような、不思議な作品の数々が並び、その一部はオンラインショップでも購入可能のようです(AHAには上のページからリンクが張られています)。

★

ケプラーは宇宙の数的調和を唱え、多面体宇宙モデルを考案しましたが、幾何学的造形というのは、何か人を瞑想的にさせるものがありますね。「幾何好み」は、曼荼羅とか、五輪塔とか、仏教的な宇宙観とも親和性が高いような気がします。

最近のコメント