虫愛づる七夕 ― 2017年08月01日 20時22分11秒

前に紹介したのとは別の、『七夕和歌集』という和本があったので、話の流れで記事にしようと思いました。

この江戸後期の出版物は、楓園賤丸(伝未詳)なる人物が編み、江戸の須原屋茂兵衛らが版元となって出版されたもので、たまたま昨年秋に見つけたものです。

それを久しぶりに――というか、購入時にパラパラやって以来初めて――開いてみました。

しかし、冒頭の牽牛と織女を描いた口絵を見た瞬間、「あっ」と声が出ました。

ページの角に描かれた、この見事な抽象紋様はいったい?

そうです、虫です、虫にやられたのです。

当然、本文もただでは済みません。

不思議な生命の営みは、この部屋の内部でも、私の気づかぬ所で確実に行われていたのです。精妙な小甲虫の生態を、こうして居ながらに観察できるとは!

(ゴマ粒大の歓迎されざる小甲虫)

この食痕の主は、書物の代表的な加害昆虫、「シバンムシ」で、さらに細かく言い分けると「ジンサンシバンムシ」というのに当ります。「ジンサン」とは「ニンジン」の別音で、漢字で書けば「人参死番虫」。何だか字面からして微妙な印象を抱かせる虫です。

何でも、昔、高価な高麗人参に害をなしたことから「人参」、そしてヨーロッパ産の仲間のうちに、材木の中でコツコツ妙な音を立てる種類があって、それを時計片手に人の寿命を司る死神になぞらえて「死番虫」と命名された由。そう聞いて、興味深くは思いますが、あまり印象は好転しません。

★

昔は野外で枯死した樹木なんかを齧ってた、穏便な、そして生態学的にも重要な地位を占める連中だったわけですが、その特性を「ヒトの巣」の内部で発揮されると、巣の主としては大いに困ります。

とはいえ、シバンムシは本当にどこにでもいる虫で、完全に防除することは難しいようです。私のように管理能力の乏しい人間にとっては、「安からぬ和本を、風雅を気取って安易に買い込むことは控える」ことが、唯一有効な方策かもしれません。

まこと風雅の道は険しいものです。

そして、こうした連中にめげず、風雅な文化を守り伝えてきた先人の努力には、本当に頭が下がります。そして、次代に無事伝えることができなかった己の非を悔います。

賢治、銀河より帰省す ― 2017年08月05日 18時23分12秒

今から25年前、宮沢賢治だけをテーマにした雑誌『アルビレオ』というのが、賢治の故郷岩手で産声を上げました。ビジュアル面を重視した、なかなか洒落た感じの雑誌でしたが、俗に言う「3号雑誌」の例に漏れず、『アルビレオ』もわずか3号で休刊を余儀なくされたのでした。

以前の記事でも触れましたが、日の目を見ることのなかった、その幻の第4号では、「長野まゆみ――私の賢治」というインタビュー記事が載るはずでした。

■「アルビレオ」 という雑誌があった

上の記事を書いた時、貴重な機会が失われたことを知って、とても残念に思いました。

その後も、長野氏が賢治作品を常に手元に置き、繰り返し読まれていたことを知り(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/09/18/)、長野氏が賢治に向けた思いに、いっそう興味を覚えましたが、氏が実際のところ、賢治をどう評価しているのか、その肉声はちょっと遠い感じがしていました。

★

しかし、この度ついに長野氏が正面から賢治に取り組んだ「評伝」が世に出ました。

(装幀:名久井直子、装画:山下陽子)

長野まゆみ(著)、『銀河の通信所』、河出書房新社、2017

この本は今日届きました。

奥付の発行日は「8月30日」となっているので、本当に出たばかりの本です。

この本は、上述のとおり、長野氏による賢治の「評伝」と言っていいと思うのですが、その結構が変わっていて、関係者へのインタビュー集の体裁をとっています。

インタビューを受けるのは、賢治本人、賢治の同時代人、そして賢治の作中人物に仮託した純粋な空想的存在。そして、インタビューするのは、「銀河通信速記取材班」に所属する児手川精治氏ら。

児手川氏は、河出書房の前身「成美堂」に勤務されていた方です。

当時の成美堂は、農事関係の出版物に力を入れており、児手川氏は、賢治の師匠に当る恒藤規隆博士の講義録の編纂なども手掛けた関係で、賢治の科学的知識の背景をよく知り、また速記術にも長けた、今回のインタビューにはうってつけの人です。

…といって、児手川氏が本当に実在の人なのか、そこが何となくボンヤリしています。仮に実在の人としても、児手川氏は昭和16年に病没したと書かれているので、結局、このインタビューは「非在の人物による、非在の存在への聞き書き」であり、死者とも自在に交信できる銀河通信所以外には、なし得ない仕事です。

★

こう書くと、何だかフワフワした、大川ナントカ氏による駄法螺的書物を想起されるかもしれませんが、それは全く当りません。むしろ、これはファンタジックな設定とは裏腹に、相当手堅い作品です。その記述はすべて賢治作品からの引用、歴史的事実、状況証拠を踏まえた推論に基づくもので、ここであえて「評伝」と呼ぶ所以です。

賢治の同時代人として、稲垣ATUROH、北原百秋、内田白閒といった人物が、語り手として登場しますが、これは作者のちょっとした韜晦(とうかい)で、文中に引用されているのは、全て足穂、白秋、百閒その人の文章です。

★

結局のところ、ここに書かれているのは、全て彼らの口を借りた、長野まゆみ氏の賢治評です。長野氏の描く賢治像は、歴史的にも、人間的にも実にリアルです。また作品と作者の関係をめぐる考察も、深く頷けるものがあります。こうしたことは、長野氏の賢治像が一朝一夕にできたものではないことを、はっきりと示しています。

★

長野氏ほどの文才がないせいで、いかにも抽象的な評言に終始しましたが、この本は新たな賢治論として、また長野まゆみという作家を評価する上で、見落とせない一書だと思います。

ミクロの銀河 ― 2017年08月06日 17時51分00秒

「視点の置き所によっては、巨大な銀河もちっぽけな点に過ぎないし、反対に、針の先ほどの物体の中にも、実は広大な宇宙が蔵されているのだ。」

子供はよく、そんなことを夢想します。

まあ、大人になってからも、そんなことを考えていると、一種の現実逃避と嗤われたりしますが、でも「現実」なんて薄皮一枚のもので、そんなに大したものじゃないよ…というのも真実でしょう。(むしろ、薄皮一枚の破れやすいものだから、大切に扱わないといけないのです。)

★

宇宙を揺曳する賢治さんや足穂の面影を追って、今日はアンドロメダ銀河を覗いてみました。

ただし、望遠鏡ではなしに顕微鏡で。

これは19世紀に流行った「マイクロフォトグラフ」の復刻品で、他の天文モチーフのスライドとセットになっていました。

カバーグラスの下に見える、米粒の断面よりも小さな四角い感光面。

その黒は宇宙の闇を表わし、中央に白くにじむように見えるのが、直径20万光年を超えるアンドロメダ銀河です。

レンズの向うに見える、遥かな遠い世界。

その光芒は、1兆個の星が放つ光の集合体であることを、我々は知っています。

★

望遠鏡を通した像をカメラで撮影し、それを縮小して焼付け、それを再度拡大して覗く。―― リアルな現実からは幾重にも隔てられた、人工的な経験に過ぎないとは言え、いろいろ空想を誘う品であることは確かで、しかも空想力さえ働かせれば、ここから世界の真実を、いかようにでも掴み出すことができるのではないでしょうか。

【参考】

上のスライドと同じセットに含まれていた、満月のマイクロフォトグラフと、マイクロフォトグラフの歴史については、以下の記事で取り上げました。

■驚異の名月(上)(下)

■極微の写真のものがたり

この世の内と外を往還す ― 2017年08月08日 18時14分21秒

一昨日の記事の結びは、「空想力さえ働かせれば、ここから世界の真実を、いかようにでも掴み出すことができる」とか何とか、一寸いい加減なことを書いてしまいました。

改めて考えると、そのときボンヤリ考えた「世界の真実」というのは、「大きいものは小さくて、小さいものは大きい」という認識の相対性とか、世界とそれを認識する人間の入れ子構造とか、世界が結像するフィルムとしての人間の意義とか、そんなようなことです。

★

それと、顕微鏡を覗きながら考えたのですが、顕微鏡で微小な天体写真を覗くことが、「リアルな現実からは幾重にも隔てられた、人工的な経験」に過ぎないのは確かにしても、それを言ったら、いわゆる「リアルな経験」だって、感覚器官という極めて狭いチャンネルを通して受信したものを、言語という大雑把な記号体系を援用して固定したものに過ぎないので、そうリアル、リアルと口やかましく言わんでもいいじゃないか…とも思いました。

★

さらにまた、「いったん縮小した像を拡大して眺める」というのは、普通の望遠鏡でもやっていることですから(つまり、直径20万光年のものを、対物レンズを使って、わずか数ミリの実像として結び、それを接眼レンズで大きくして見ているわけです)、その意味で、この「縮めて伸ばす可笑しさ」は、我々の光学的経験の奇妙さを、いささか戯画的に、分かりやすい形で提示してくれているようでもあります。

★

お盆近し…というわけで、この世ならざる世界の気配を感じて、ボーっとすることが多いです。と同時に、「下手の考え休むに似たり」という古人の言葉の正しさを噛みしめています。

(ついでなので、例のマイクロフォトグラフのセットを、この機会に眺めておきます。以下つづく。)

この世ならざる天体写真展 ― 2017年08月10日 06時06分05秒

人気のない小学校の校庭、誰かの家のホオズキの朱い実…そんなものに、そこはかとない詩情を感じる時期です。立秋も過ぎ、昨日は青い空に赤とんぼが一匹飛んでいるのを見ました。

★

さて、前回、前々回の続きです。

遠い宇宙を極微の世界に眺める、不思議な天体写真展。

手元にあるのは、以前5枚セットで売っていたものです。

画題となっているのは、以前もご紹介した「満月」と「アンドロメダ銀河」のほか、「半月」、「モアハウス彗星」、そして「土星」という顔ぶれ。

月、彗星、土星、銀河…と来れば、ポピュラーな宇宙イメージは尽くされており、写真展の開催に不足はありません。でも、ラベルに振られたナンバーを見ると、1番のアンドロメダ銀河から、12番のモアハウス彗星まで、番号が飛び飛びです。ですから、本来はもっと充実したセットで(12番以降もあったかもしれません)、私が持っているのは、その一部に過ぎないのでしょう。

★

オリジナルは1910年に、シカゴ近郊のヤーキス天文台で撮影された写真。

ごつごつした、良い面構えの月ですね。硬派な感じです。

それにしても、この小さな感光面に、顕微鏡でようやく見えるぐらいのクレーターまで鮮明に写し込むとは、写真術とは大したものだなあ…と改めて驚きます。

なお、この写真は、マイクロフォトグラフの創始者、J.B.ダンサーが1896年に店を閉じた後に撮影されたものですから、マイクロフォトグラフ化したのも、ダンサー以降の人ということになります。

★

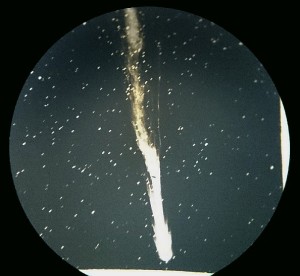

1908年に接近したモアハウス彗星。

この彗星は、世界中で競って写真に収められましたが、このマイクロフォトグラフの原版は、月と同じくヤーキス天文台で撮影されたものです。

その姿は身をくねらせる竜を思わせ、今にも「シュー」という飛翔音が聞こえてきそうです(上下反対にすると、花火っぽい感じもします)。

★

むむ、これは…?

これも現実の写真を元にした画像だと思うのですが、露骨に補筆したせいで、まったくマンガチックな表情の土星になっています。

なんだか不真面目な気すらしますが、でも、足穂先生に言わせれば、「本当の星なんてありゃしない、あの天は実は黒いボール紙で、そこに月や星形のブリキが貼りつけてあるだけだ」そうですから、むしろこの方が真を写しているのかもしれません。

★

首をひねりつつ接眼レンズを覗き、

レンズから目を離して、ふたたび首をひねり、

スライドグラスに載った粒状のフィルムを見て、みたび首をひねる。

―夏の夜の夢、不思議な写真展にようこそ。

鉱物博覧会 ― 2017年08月11日 09時25分47秒

今年も、“鉱石(イシ)を見ながら酒をのむ”、あの「鉱物Bar」の季節がやってきました。DMを拝見し、今回は記念すべき第10回であることに、少なからず感慨を覚えます。

■鉱物Bar vol.10 「 鉱物博覧会 」

“鉱物好きに贈る、鉱物のための祭典” (イベント紹介ページより)

○会期 2017年8月11日(金)~8月20日(日) <会期中は月・火休>

15:00~21:00(8月19、20日は20:00閉廊)

○会場 GALLERY みずのそら

東京都杉並区西荻北5-25-2(最寄り駅 JR西荻窪)

○参加メンバー (敬称略)

鉱物アソビ(鉱物標本)、COVIN(Antique Box)、

ROUSSEAU(Mineralium)、涙ガラス制作所(結晶accessory)、

coeur ya.(同)、なの(鉱石菓子)、彗星菓子手製所(同)、青洋(同)

○WEB (GALLERY みずのそらさんのイベント紹介ページ)

★

鉱物Barは、永続性のある鉱物と、それを愛でる短夜の夢のような催しとの対比に、個人的な妙味を感じていましたが、その催しが10年に及ぶと伺えば、もはや短夜の夢は夢たることを超え、確かな実体を獲得したように感じます。

何しろ10年といえば、ある種の鉱物がきらきらした結晶として析出するのに、十分な時間なのですから。

★

そんな個人的な思いとは別に、今回のテーマである「鉱物博覧会」には、主催者のフジイキョウコさんにとって、一種原点回帰的な意味合いも込められているのかな…と想像します。

というのも、これまでの鉱物Barのテーマは、「玻璃」にしても、「結晶実験室」にしても、また「天体嗜好症」にしても、鉱物を何かと対比することで、その美に迫っていましたが、今回は鉱物を、まさに鉱物それ自体として愛でることを宣言――あるいは再宣言――しているように感じられるからです。

色、形、硬さ、質感、光沢、透明度…

美しく、多様で、にぎやかなミネラル・キングダムの住人たち。

美しく、多様で、にぎやかなミネラル・キングダムの住人たち。

この10年間、鉱物趣味にもいろいろな波があったでしょうが、このあたりで一度心を白紙にして、鉱石(イシ)とゆっくり酌み交わすのも又愉しからずや。

それによって、相手の新たな魅力、新たな謎、新たな驚異に気が付いて、大きく目を開かれるのは、相手が人間だろうと、鉱物だろうと同じでしょう。(…と、何だか偉そうに書いてますが、実際そういうことってあるよと、10年の年輪を重ねた私は思うのです。)

「鉱石倶楽部」の会員章(前編) ― 2017年08月12日 16時08分25秒

あまり意味がないとは思いながら、つい集めてしまうものがあります。

例えば以前、鉱物クラブやミネラル・ショーのバッジ類を盛んに集めていました。

それは既に箱一杯で、これ以上増えることもないでしょうが、なぜ鉱物そのものではなく、バッジに執着したかといえば、それによって長野まゆみさんの『鉱石倶楽部』の世界に、ちょっとでも近づけるような気がしたからです。

「鉱石倶楽部」は、長野さんの鉱物エッセイのタイトルであり、また同氏の小説『天体議会』に登場する、博物標本・理化学器材を扱う店舗の名前でもあります。

もちろん、見も知らぬ鉱物クラブのバッジを胸に付けたからといって、「鉱石倶楽部」のドアを開けることはできませんが、少なくとも、現実世界に「鉱石倶楽部」を名乗る団体がある――しかも、あるところには山のようにある――ことを目の当たりにするだけでも、心を慰められる気がして、せっせとバッジ集めに興じたのでした。

★

手元にあるのは、そんなに古いものではなくて、1970年代以降の、主にアメリカの団体やイベントに関係するものです(ただし、団体の創設自体は、それ以前に遡るところが多いです)。

現実の「鉱石倶楽部」の名称は様々です。

たぶん、「宝石・鉱物協会 Gem & Mineral Society」というのが最も一般的で、他にも興味の主眼によって、「岩石クラブ Rock Club」もあれば、「宝飾クラブ Lapidary Club」もあり、「鉱物学徒 Mineralogist」の上品なグループがあるかと思えば、「ロックハウンド(「虫屋」や「星屋」と並ぶ「石屋」、岩石コレクターの意) Rockhound」を自称するマニア集団もある――といった具合です。

日本でも、ここ20年間で、鉱物趣味はすっかりポピュラーになりましたが(長野さんの功績も大きいです)、アメリカのそれは、歴史的にも、愛好家の層の厚みにおいても、やはり一日の長ありと言うべきでしょう。

ただ、こうした趣味の団体は、今や汎世界的に、会員の高齢化と新入会員の減少に悩んでいるらしく、アメリカの鉱物クラブも例外ではないと想像します(本当のところは、聞いたことがないので分かりません)。

となると、これらのバッジ類も、既になにがしか歴史の影を帯びつつあり、さらにそのデザインからは、「鉱物趣味の徒のセルフイメージ」が読み取れるので、たかがバッジとはいえ、鉱物趣味史を考える上で、なかなか貴重な資料と言えなくもない…という風に、これを書きながら思いました。

★

バッジの中で目につく一群として、当然のごとく結晶をデザインしたものがあります。

日本の我々が「鉱物クラブ」と聞いて真っ先にイメージするのも、こうした形象でしょう。

一方、ちょっと日本と違うかな?と思えるのは、鉱物趣味と宝石趣味の距離が近い(むしろ一体化している)ので、水晶の群晶的形態と並んで、ブリリアントカットを施したダイヤのようなイメージが、頻繁に登場することです。

そして、さらにアメリカ的と思えるのは…

(ここでちょっと勿体ぶって、後編に続く)

「鉱石倶楽部」の会員章(後編) ― 2017年08月13日 10時57分38秒

アメリカで血なまぐさい争乱が起きています。

アメリカに限らず、争乱の絶えたためしがない人間世界ではありますが、穢土を厭離し、浄土を欣求するのもまた人間です。逆説的に、だから争乱が絶えないのかもしれませが、そんな穢土の真ん中にあって、無言の鉱物に、深い救いを感じる人も少なくないでしょう。一種の「鉱物浄土」です。

★

さて、アメリカの鉱物クラブのバッジを眺める後編。

アメリカの鉱物趣味人のセルフイメージといえば、何と言ってもこれです。

ハンマー、つるはし、スコップの三種の神器。

アメリカの鉱物趣味人の特質は「自採」にあり、「鉱物趣味」と「鉱物採集趣味」はイコールで結べる…というのが、少なくともちょっと前までの共通認識でしょう。

もちろん、アメリカはミネラルショーの本場で、趣味人ともなれば、会場で珍品の品定めに余念がないでしょうし、逆に日本でも、昭和の鉱物愛好家は、こつこつ自採する人が多かったと思います。

しかし、現今の日本では「鉱物はお金を出して買うもの」という観念が一般化し、「一切自採しない鉱物ファン」が圧倒的に多い現況からすると、この「ハンマーとつるはしこそ、我らがアイデンティティ」という、アメリカの鉱物ファンの強烈な自負は、いささかまぶしく感じられるのではないでしょうか。

とにかくバッジに描かれた彼らは、掘って掘って掘りまくります。

(「フープ博士」の物語に登場しそうな、陽気な鉱物採集家)

彼らは山でも、

海でも、

絶えず鉱物探しに余念がありません。

上のバッジを見ると、そんな彼らのセルフイメージの背後には、ゴールドラッシュ時代の金採掘人のイメージもあることが伺われます。これは単なる言葉のアヤではなくて、実際、アメリカ西部には、今もそんな探鉱者の流れを汲む男たちがいて、「現代の金」たる希少な隕石や鉱物探しに余念がないことを、以前の記事で引用しました。

■火星来たる(3)

要するに、彼らの一部は「Mineralogist(鉱物学徒)」である以上に、「Miner(鉱夫、探鉱家)」気質の者たちであり、このことも日本の鉱物趣味人からすると――購入派はもちろん、自採派にとっても――少なからず肌合いが違って感じられる点でしょう。(確かに、日本にも「山師」の伝統はありますが、それが今の鉱物趣味に多少なりとも影響を及ぼしているのかどうか、寡聞にして聞いたことがありません。)

★

最後に、個人的にいちばん嬉しかったバッジ。

1979年、カリフォルニアのサクラメントで、ヒスイに特化したフェアがあったらしく、そのときに配られたバッジです。「碧い玉」のバッジは、まるで私のために誂えてくれたかのようで、今後外出するときは、これを常に胸に着けることにします…というのは嘘ですが、何かのアイコンとして使うかもしれません。

医は仁術なりしか ― 2017年08月14日 07時22分27秒

昨日のNHKスペシャルは、例の731部隊の特集でした。

まさに「鬼畜の所業」であり、これぞ「戦時下の狂気」であった…という定型的な表現も、たしかに半面の真実でしょうが、それだけでは語りえない闇も深く、放送終了後もしばし腕組みをして考えさせられました。

★

担当者が熱のこもった取材をする中で、ぽっかり穴のように開いていたのが、この件への東大の関与です。

積極的に取材に協力姿勢を見せた京大に対し(実名入りで当時の医学部実力者の動きを報じるのですから、これは相当勇気が要ったことでしょう)、東大については、「組織的関与はなかった」とする大学側のコメントが読み上げられただけでした。

当時の文脈に照らして、大学側のコメントは不自然であり、そこに横たわる闇の大きさが改めて想像されて、なおさら不気味な感じでした。

★

東大の総合研究博物館やインターメディアテク(IMT)は、アカデミズムと政治との緊張関係について、そして東大が負う「負の歴史」について、どう向き合うのか?

IMTの一ファンとしては、今後同館を訪れる度に、そんなことも頭の隅で考えながら、展示を見て回ることになると思います。

さて、例の首尾は? ― 2017年08月16日 11時09分32秒

8月も後半に入りました。

いかに呑気な子供でも、そろそろ名状しがたい不安と圧迫感で、心がザワザワしだす頃ではないでしょうか。もちろん宿題の話です。まあ、今から始めれば十分間に合うでしょうが、まだ間に合うと思ううちは取り掛からないもので、私の場合、そうした習性が大人になっても治らないどころか、ますます甚だしくなってきているので、子供たちにものを言う資格は全くありません。

でも、せめてものエールに、ちょっと素敵な賞状を載せておきます。

★

バカンスには何もしないはずのフランスでも、子供たちはせっせと自由研究や自由工作の類に取り組んだらしく、そのコンテストもありました。下は教育書の版元、マグナール出版(Editions Magnard)主催の、「夏休みの宿題コンクール」の受賞者に贈られた賞状です。

堂々「最優秀賞」に輝いたのは、フランス東部の小さな町、カンシエ(Quincié-en-Beaujolais)に住む、ミッシェル・ピエール君。賞状の日付が、1937年4月20日になっているので、審査にはかなり時間をかけたようです。

浅緑と紺の涼し気な色合いもいいし、空を飛ぶ飛行機や飛行船のシルエットも素敵です。そして、左右に並ぶモノたちのオブジェ感―。いかにも少年の夢を誘う絵柄です。

こんな賞状がもらえるなら、子供たちも、ちょっとは宿題に力が入るんじゃないでしょうか。(ちなみに賞状のサイズは、A4よりもちょっと小さい21×27cm)

(1935年の賞状はちょっと暑苦しいデザイン。こちらは9×14cm の葉書大)

ピエール君は、その2年前(1935)にもコンテストに応募しており、そのときは4等賞の小さな賞状をもらっています。彼はその後も黙々と努力を続け、今回の金星に結びついたのでした。相当な努力家であり、聡明な少年でもあったのでしょう。

★

ピエール君のことを思うと、「とにかく出せばいいだろう」と、毎年やっつけ仕事だった自分が恥ずかしくなりますが、なに、それでもちゃんとこうして生きているよ…と、あんまり慰めにもならないでしょうけど、子どもたちに語りかけたい気も一方ではします。

まあ、明けない夜はない。とにかく頑張りましょう。

最近のコメント