木の葉石と木の葉化石園のはなし(1) ― 2011年03月05日 20時29分52秒

もうちょっとで、気持ちや時間に余裕が持てるのではないかと思います。

そんな中、今日は休日なので、気分転換を兼ねて記事を書くことにします。

この頃はまた天文関係の品や、銀河鉄道の世界へのカギを地道に探していて、その方面に話をもっていきたい気もしますが、書きかけの話題があるので、化石の話をもう少し続けます。

★

先日の一連の記事の中で、戦前の化石趣味は、まだ‘趣味’というほどポピュラーではなかったんじゃないか…ということを書きました。その当否はさておき、戦前にあって化石のポピュラライズに敢然と奮闘していた施設が、少なくとも1か所あります。

栃木県の那須塩原に今もつづく、「木の葉化石園」です。

「木の葉石」は今から数十万年前、第四紀更新世中期に現在の塩原の温泉街付近にあった古塩原湖(塩原化石湖)に堆積した地層(塩原湖成層)の中に含まれる化石を指します。〔…〕この湖に周りから土砂や火山灰が流れ込み、湖水の中で繁殖していたケイソウの殻なども加わって形成されたのが、塩原湖成層です。箒川に沿って、バウムクーヘンのような薄い葉理が発達した塩原湖成層の露頭が点々と見られます。

塩原湖成層からは百数十種類の植物の他、昆虫、魚、カエル、ネズミなど多数の化石が産しています。これらは葉の葉脈が細かなところまでわかったり、動物の体毛が残されていたりするなど、化石としては例外的に保存がよいもので、学界の注目を集めています。

木の葉石が、近代の学問の俎上に乗ったのは、明治の半ばのこと。明治21年(1888)に、スウェーデンのAlfred G. Nathorstが、塩原産の15種類の植物化石を報告したのが最初で、ナトールストはその論文の中で、スイスの有名な化石産地になぞらえて、塩原を「日本のエーニンゲン」たりうる土地と称揚しました。その後、塩原の木の葉石の研究も進み、現在では植物化石だけでも170種以上が知られているそうです。

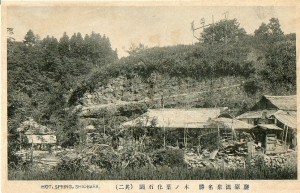

さて、ここに「木の葉化石園」が開園したのは、ナトールストの研究からさして経っていない、明治38年(1905)と言いますから、すでに100年以上の歴史を有する施設です。考えてみればスゴイですね。化石の一般向け展示施設としては、当然国内でも最古ではないでしょうか。

塩原温泉という観光地を控え、そこから足をのばす人も多かったのでしょう。土地柄、化石を‘土産物’として販売するというのは、ごく自然な発想で、それによって化石を身近に感じた人も当時多かったと思います。

<この項つづく>

【参 考】 植村和彦 「塩原の木の葉石」、国立科学博物館発行「milsil (ミルシル)」、 2009年5月号、pp.20-21.

木の葉石と木の葉化石園のはなし(2) ― 2011年03月06日 17時19分04秒

ふたを開けると、ビニールのラッピングが、‘ご当時物’の情緒をかもし出している感じです。温泉饅頭よろしく並んだ化石は全部で7種類。

この標本セットを、昨日は漠然と「昭和40年頃?」と書きましたが、こういうのは、古いようで新しかったり、新しいようで古かったりするので、時代がよく分かりません。

謎の暗号、「…の…たし…」

化石を守る綿の隙間から、下に敷かれた新聞紙がわずかに見えています。

これを引っぱり出せば、いつごろ箱詰めされたか分かるかもしれないのですが、まあ、そこまでする必要もないですね。

(この項つづく)

木の葉石と木の葉化石園のはなし(3) ― 2011年03月07日 21時42分00秒

余談ですが、木の葉石については、長野まゆみ氏も思い入れがあるらしく、たとえば2002年に出た『文藝別冊~三日月少年の作り方~』では、笙野頼子氏との対談において、次のよう回想しています。

★

笙野 鉱物や植物との出会いはどのあたりですか。

長野 石は小学校一年生の夏休みの自由研究のときですね。

栃木県の塩原にある親戚の家に行ったら、旅館をやってて、木

の葉石っていう化石が出るんですよ。子供にわかりやすいんで

すよね、割ると葉っぱが入ってる、わあきれい、って。それは自

分で割ってもなかなか葉っぱが入ってる石なんか拾えないんで

すけど、おとながうまく拾えるように置いといてくれるんですね。

おとなっていっても中高生ですけど、それくらいになると子供に

はサービスしてくれるんですよ。それを標本にして学校にもって

いったんです。見事に盗られましたけどね、その一番気にいって

いた木の葉石が。盗まれたって先生に訴えたんですけど、「もう

しょうがないわね、欲しい人がもってっちゃったのね」ですまされ

ちゃって。〔後略〕

★

文庫版 『鉱石倶楽部』 のあとがきでも、「どこの誰だかわからない石泥棒にたいしていまだに思いだすたび怨念を送っている」と書かれているので、木の葉石を失ったことは、氏にとってかなりトラウマチックな経験だったようですね。

★

長野氏流の、すぐれて感覚的な鉱物受容のあり方(美晶を菓子に見立てるような)は、メディアに乗って広く流通したこともあって、その後の鉱物趣味のスタイルに、きわめて大きな影響を及ぼしたと思いますが、それもすべては木の葉石との出会いから始まった…と聞けば、木の葉石の存在は、なかなかどうして大したものだと思えてきます。

<話題を木の葉化石園にもどして、この項つづく>

木の葉石と木の葉化石園のはなし(4) ― 2011年03月09日 20時15分31秒

1905年(明治38)に開園したという、堂々たる歴史を誇る化石の園、「木の葉化石園」。

同園は現在、日本博物館協会や、全国科学博物館協議会に所属する、正式な博物館であり、教育施設です。

ふつう、それだけの星霜を経た施設であれば、サイトの中で自らの沿革を謳い上げることが多いと思いますが、同園のサイト(http://www.konohaisi.jp/)は、その辺がごくあっさりしていて、開設年以外の事項は特に書かれていません。開設者の名前も不明です。

うーむ…木の葉石の研究が緒に付いたばかりの明治時代に、それに注目し、太古への一般の関心を喚起すべく努力した具眼の士は、いったい誰だったのか?

その点にいたく興味を惹かれた私は、栃木県立図書館のリファレンスサービスを利用することにしました。郷土誌関係の本を見れば、その歴史が詳述されているはずと思ったからです。しかし、後日担当の方からいただいた回答は意外なものでした。

「お問い合わせの件について、『首都圏の博物館』(昭和56年 東京新聞出版局)には明治38年開園の記述のみ。『地質ニュース』(1990年9月号<ユニークな地質系博物館 p55-56>)にも経緯の記述はありません。また『塩原町誌』、『那須の文化誌』(2006 随想舎)等も調べましたが名称が出てくるのみで同様に経緯や解説などの記述はありませんでした。

大変申し訳ありませんが園のHPも充実しているようですので、直接お問い合わせいただけたらと思っております。〔後略〕」

むむむ…。一瞬たじろいだものの、厚顔な私は、「では」とばかりに、さっそく木の葉化石園に電話をかけてお話を伺うことにしました。

(もったいぶってこの項つづく)

木の葉石と木の葉化石園のはなし(5) ― 2011年03月10日 21時55分56秒

さて、勇んで木の葉化石園に電話をかけ、待つことしばし。

お忙しい中、しかも突然の電話にも関わらず、館長さん(ここは博物館なので、園長ではなく館長という肩書きになるそうです)から、貴重なお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。

以下は館長さんよりお聞きした話。

「化石園の歴史ですか…。当園の沿革をこれまでまとめたことはありませんね。ホームページに書いてあること以外、公の記録は特にないはずです。

まあ、これは申し上げても差し支えないと思いますが、当園は代々家業として継いでおりまして、私で四代目になります。

初代は加藤安次郎といって、元は旗本の三男坊だったんですが、造り酒屋に養子に入った後、そこを飛び出して、塩原で製材所を始めたんですね。化石について、当時はまだ科学的な理解が進んでない頃ですから、安次郎がどこまで木の葉石のことを理解していたかは分かりません。ともあれ、商売向きのこともあり、一帯の地所を買い上げて木の葉化石園として開園したわけです。」

なるほど。

化石園を開いたのは、旗本の三男坊という経歴の人物だったと。

江戸から明治へと移りゆく世相を反映し、いかにも時代を感じさせる話ですね。

(この項つづく)

被災地の皆さんのご無事をお祈りします。 ― 2011年03月12日 15時59分37秒

これは手垢のついた、陳腐な言い回しだと思っていました。

しかし、今は心底そう思えます。

すさまじい被害を前にして、この一句しか出てきません。

ともあれ、今はその小さな人間にできることを尽くしましょう。

すべての方のご無事を祈ります。

そして亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

★

身辺が落ち着かれましたら、コメント欄にでも、皆さんのご無事をお知らせください。

天地有情 ― 2011年03月16日 21時47分07秒

頭の中がそういう状況ではないからですが、本当はこういう時こそ動じないで、「日常」を維持することが大切なのかもしれません。

人類の歴史はざっと200万年。だとすれば、1000年に1度の大災害といえども、すでに2000回は経験しているはずで、それを乗り越えたから今があるわけです。地震も津波も、そも何するものぞ。

…と、自分が本気でそんなことを言ったら、私は自分のことを不気味に思うか、少なくとも信用できない人間だと思うことでしょう。こういうときは、迷い、うろたえ、涙を流し、それでも歯を食いしばって生きようと思ってこそ、人間なんじゃないでしょうか。

とは言え、今日ふと気づいたことがあります。

そうやって右往左往している間にも、木々の芽はふくらみ、枯れ草の間に青い物が鮮やかに見えたことです。まこと自然の営みは日々休むことがありません。

天空の巡りもそうですね。

被災地の方は、夜をいったいどんな思いで過ごされているのでしょうか。

ぐったりと疲れ、泥のように眠りたくても、寒さが足元から這い上がって、眠ることもままならない方も大勢いらっしゃることと拝察します。

寒さに耐えかねて身を起こした時、目に飛び込んできた星々が、せめていっときの慰藉を与えてくれればと、祈るような気持ちでいます。

グスコーブドリの伝記 ― 2011年03月17日 21時09分42秒

冷えてほしい所だけが冷えない。

★

戦後の混乱がつづく昭和23(1948)年、小山書店の童話シリーズ「梟文庫(ふくろぶんこ)」の1冊として出た、宮沢賢治の『四つの物語』。ごく粗末な紙に刷られた本ですが、それだけに、なおさら子どもたちを慈しむ心がにじみ出ているようです。

この本の中には、名作「グスコーブドリの伝記」が入っています。

★

飢饉によって孤児となったグスコーブドリ。

ブドリは苦労の末にイーハトーヴにたどり着き、そこでクーボー大博士の教えを受け、火山局でペンネン技師の助手として働くことになります。

イーハトーヴには、活火山が70あまり、休火山が50あまり、そして死火山が160あまり、合わせて300いくつもの火山があります。火山局ではそれらの精密観測を続け、大爆発が迫った火山に決死隊を送り込んで、爆発を未然に防いだり、クーボー大博士の計画によって建造された潮汐発電所群と一体となって、窒素肥料の空中散布で成果を上げたり、人々の生活をゆたかにするための活動を続けます。

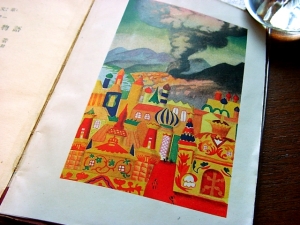

(↑ 『四つの物語』、口絵より)

しかしある年、深刻な冷害がイーハトーヴを襲います。このままでは、再び大飢饉が起きて、自分のような孤児が増えてしまう…。ブドリは熟考の末、ある考えを思い付きます。火山を故意に爆発させたら、空気中の炭酸ガスの量が増えて、温暖化が生じるのではないか?ブドリは、さっそくクーボー大博士に相談をもちかけました。

(以下、青空文庫より転載。全文はこちらhttp://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/1924_14254.html)

「それはなるだろう。地球ができてからいままでの気温は、たいてい空気中の炭酸ガスの量できまっていたと言われるくらいだからね。」

「カルボナード火山島が、いま爆発したら、この気候を変えるくらいの炭酸ガスを噴くでしょうか。」

「それは僕も計算した。あれがいま爆発すれば、ガスはすぐ大循環の上層の風にまじって地球ぜんたいを包むだろう。そして下層の空気や地表からの熱の放散を防ぎ、地球全体を平均で五度ぐらい暖かくするだろうと思う。」

「先生、あれを今すぐ噴かせられないでしょうか。」

「それはできるだろう。けれども、その仕事に行ったもののうち、最後の一人はどうしても逃げられないのでね。」

「先生、私にそれをやらしてください。どうか先生からペンネン先生へお許しの出るようおことばをください。」

「それはいけない。きみはまだ若いし、いまのきみの仕事にかわれるものはそうはない。」

「私のようなものは、これからたくさんできます。私よりもっともっとなんでもできる人が、私よりもっと立派にもっと美しく、仕事をしたり笑ったりして行くのですから。」

クーボー大博士もペンネン技師も、ブドリを必死に慰留します。しかし、しブドリは静かに決心を固め、火山に赴きます。

すっかりしたくができると、ブドリはみんなを船で帰してしまって、じぶんは一人島に残りました。

そしてその次の日、イーハトーヴの人たちは、青ぞらが緑いろに濁り、日や月が銅(あかがね)いろになったのを見ました。

けれどもそれから三四日たちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちょうど、このお話のはじまりのようになるはずの、たくさんのブドリのおとうさんやおかあさんは、たくさんのブドリやネリといっしょに、その冬を暖かいたべものと、明るい薪で楽しく暮らすことができたのでした。

★

今のタイミングでは、まさに1つの寓話としか思えないこの作品。

冷徹な人からすれば、あるいはブドリはヒロイズムに酔った愚か者と見えるかもしれません。しかし、ブドリは生身の人間というよりも、一人ひとりの心の中に住んでいる「象徴」なのではないでしょうか。今も必死の働きをしている多くの人の姿と、ブドリが重なって見えます。そして、私の中に住むブドリを通して、彼らの思いがじかに伝わってくるような気がするのです。

アトミック・エイジ ― 2011年03月19日 20時36分16秒

あちこちに水色のオオイヌノフグリ、白いハコベ、黄色いタンポポが咲き、そこにモンキチョウが、つがいでひらひらと飛び、まさに春本番です。

青空を白い雲が流れ、吹く風が心地よく感じられるぐらい温かい日でした。

のどかで、平和で、まるで震災などなかったかのようです。

本当に、あの日の出来事が夢であってくれたら…

★

「原子=物質の最小部位」。

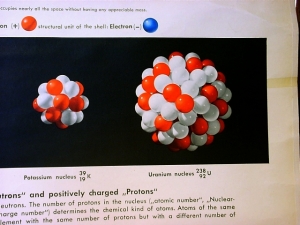

1955年に、旧・西ドイツで出版された教育用掛図です。

原子というのは、モノ自体は変わらないのに、イメージの方は、時代に連れて大きく変わったものの1つではないでしょうか。何と言うか、昔の原子は「どっしり・カッチリ」していました。

つやつやした陽子(赤)と中性子(白)の粒が固まった原子核。左はカリウム、右はウラニウム。

そして、その周りを青い電子がヒュンヒュン軽やかに回っているという、いわゆる「惑星型モデル」。今では、何だかフワフワと雲のようにつかみどころのない存在になってしまいましたが、でも、原子はやっぱりこうでなくちゃ…と思わせるものがあります。

★

神とか、正義とか、善とか、家族とか、かつてはあんなに強固だった概念の多くが、今ではあやふやになってしまい、そのこと自体悪いとも言いきれませんが、でもそれを不安に思う人も多いことでしょう。

原子だけでなく、「原子力」の社会的意味合いも大きく変わりました。

かつては、東海原発が誇らしげに、輝かしい存在として語られた時代もあったような気がします。

★

この掛図が出た1955年には、「惑星型モデル」は学問的には既に過去のものとして、単なる比喩以上の意味を失っていたはずですが、でも、子供たちの脳裏では、こういうクールな姿の原子が、依然として鮮やかに輝き続けていたのでした。

極微のクラウド・コレクター ― 2011年03月21日 15時46分18秒

息切れすることなく、足元を見ながら、一歩一歩進むことが大切な時期だと思います。

★

個人的な述懐ですが、理科の第1分野、すなわち物理と化学がさっぱり振るわず、「理科趣味」を標榜しながら、このブログで第1分野の出番が少ないのは、そのためです。

★

そんなわけですから、原子の話題になると一寸腰が引けますが、ここはムード先行で、原子鑑賞の旅に出ることにしましょう。

原子はどんな姿をしているのか?

電子が原子核の周りをクルクル回っている「惑星型モデル」は、20世紀の初めにラザフォードらが提唱したもので、素粒子というのは文字通り小さな粒なんだということが仮定されていました。

しかし、ちょうど同じころに産声を上げた量子力学の発展によって、「粒々した素粒子観」は変更を迫られることになり、粒子は同時に波動でもあるし、その一方で、エネルギーという形のないものも、実は不連続な値しか取り得ない「粒々した」ものなんだということになりました(この辺が、分かったような分からないような話です)。

そんなわけで、電子はもはや惑星のように原子核の周りを回るのをやめて、原子核の周りの一定領域に一定の確率密度で存在する、モヤモヤした存在へと衣替えし、これを電子雲(でんしうん)と呼びます。

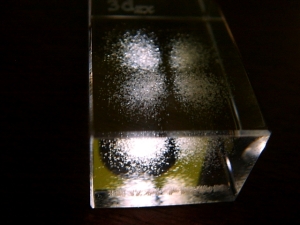

その雲の形を、ガラスキューブの中にレーザー加工で表現したのが、この「電子雲3次元ガラス彫刻模型 NEBULA(ネビュラ)」です。埼玉大学と上野の科学博物館のコラボ商品で、以前、科博のミュージアム・ショップで買いました。

キューブの大きさは、3×2×1.5センチですから、ちょうど親指大のかわいいサイズ。

これらはいずれも水素原子の電子雲を表しています。

同じ水素原子でも、いろいろな電子雲があるのは、原子というのは、通常の安定した状態(基底状態)以外にも、一時的な高エネルギー状態(励起状態)をいろいろ取りうるので、それによって電子雲の形状も変わってくるらしいです。

暗がりで光を当てると、電子雲がボンヤリと浮かび上がり、不思議な表情を見せてくれます。

以下は何だかよく分からないながらも、波動関数の解として得られた、さまざまな電子雲の形。

「惑星型モデル」の電子軌道の簡明さとは違いますが、ここにはまた別の美しさがあるようです。

最近のコメント