豊郷小学校に見る、昭和の理科教育空間(11) ― 2012年06月08日 17時42分25秒

昨夜は急な仕事で、街から少し離れた場所に出向きました。

目的地に着いたら、久しぶりにちゃんと星が見えて、いっとき疲れを忘れました。

まあ、それにしたって中等度の光害地にすぎないのですが、いつも市街地の貧弱な空しか見ていない者の特権で、ちょっと空の状態がいいと、ものすごく感動できます。

(何という、さみしい特権でしょうか…)

目的地に着いたら、久しぶりにちゃんと星が見えて、いっとき疲れを忘れました。

まあ、それにしたって中等度の光害地にすぎないのですが、いつも市街地の貧弱な空しか見ていない者の特権で、ちょっと空の状態がいいと、ものすごく感動できます。

(何という、さみしい特権でしょうか…)

★

さて、豊郷小の理科教育空間めぐりも、そろそろ終わりに近づいてきました。

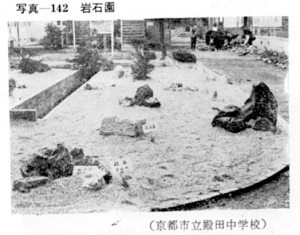

これまで見てきたのは、私自身大なり小なり見知っている存在ですが、今日取り上げるのは、まったく未知の施設です。その名は「岩石園」。

火成岩、堆積岩、変成岩…各種の岩石を屋外に展示した施設です。

『手引』には、「現在のところ岩石園をまだ設けていない学校が相当見受けられる」とあって、これは当時にあってもレアな施設だったようです(p.116)。

最初その存在を知った時、なんで岩石を屋外に陳列する必要があるのか、その理由が分かりませんでした。産地で実地観察するならともかく、岩のかけらを屋外に並べて、苔がむすのに任せるぐらいなら、屋内で岩石標本を観察する方がよっぽどいいじゃないか…と思ったからです。

しかし、先生たちはあえて屋外で観察させたかったようです。

「色、沢〔たく〕、面の粗滑などの外観については、やむを得ないときは、小形標本を回覧して観察させることで、一応その目的を達することができるとしても〔…〕これらの岩石を大観して、外観、性状はもとより、産状、成因、有機界との相関性や地史的考察にまで学習を広め、深めていくためには、どうしても標本にだけ依存することはゆるされない。」(同上)

なんとなれば、「岩石は、他の部門のように個別の精細な観察や実験の対象であると同時に、自然を大観する立場で学習しなければならない」からです(同上)。

その意気やよし。しかし、「自然を大観する」という掛け声のわりに、各地の岩石園はどうもチマチマしています。結局のところ、何をどうすれば「自然を大観」できるのか、誰も答を持っていなかったからだと思います。あきらかに企画倒れという気がします。

★

結果的に、出来上がったものは、枯泉水風のスペースに岩石の名札を立てただけのものになりがちでした。以下は豊郷小以外の岩石園の例です。

『手引』もその点は認めており、「やむを得ず、すくない種類の岩石を羅列したり、庭園式に布石するにしても、一方に理科学習の本道に立った科学的根拠をうしなわないと同時に、美的環境の創作という一役も背おうようにしたいものである」と書いています。なんとなくどっち付かずの態度です。

かんじんの豊郷小の場合は、「岩石や鉱石をある区域にまとめて展列した方式」の例として紹介されています。

一見、盆栽・盆石の即売場のような雰囲気ですが、「石庭」よりは、このほうがまだ科学的だと先生は考えたのかもしれません。

★

豊郷小では、岩石園のほかに「地形パノラマ」というのも設置されていました。

「地質関係屋外施設として、地形パノラマ、地質断面模型、流水景観園などがあるが、これらを総合させて、岩石園とは別に設けている例がある。

〔…〕とくに学校所在地域の地層、地形を例にしてつくることは効果的で、滋賀県犬上郡豊郷小学校、西宮市立甲東小学校などにこれがみられる。豊郷小学校では流水エネルギーの利用面として水力発電の模型も配している。」 (p.120)

どうやらダムの模型などをあしらった、箱庭チックな展示のようです。しかし、これについては写真がないので、実態は不明。

★

あとは、屋内に置かれた天文教具を、他校の分も合わせて拡大版で紹介すれば、このシリーズは完結です。しかし、その前にリアル豊郷小を訪問することが急きょ決まったので、そちらの話題が先になるかもしれません。

最近のコメント