天文古書の挿絵に見られるコピー文化 ― 2013年07月15日 08時51分41秒

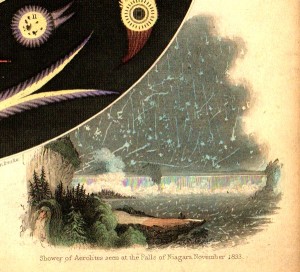

先日のザイファートの『少年天文読本』(1865頃)の記事の中で、ナイアガラの滝の上に舞い飛ぶ流星群の挿絵が登場しました。

これをめぐって、「そういえば、この絵って他でも見たことあるよね」というやりとりが、例によって常連コメンテーターのS.U氏とコメント欄でありました。

たとえば、私がすぐに思い出したのが下の絵です。出典はヴァイスの『星界の絵地図』(1892)。ご覧のとおり左右が反転している以外、ほとんど同じです。

(画像再掲 元記事 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/22/455498

ただし、元記事の画像は小さいので↑は同じ絵をウィキから引っ張ってきたもの。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_Storm_1833.jpg)

ただし、元記事の画像は小さいので↑は同じ絵をウィキから引っ張ってきたもの。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_Storm_1833.jpg)

当時は、こういう「パクリ」が普通に行われていたので、ひょっとしたら、『少年天文読本』の挿絵にしても、どこかに元絵があるんじゃないか…と思ったのですが、それがすぐには分かりませんでした。

★

「あ、そういえば…」と、さっきふと思い出しました。「こういう時のための画像検索じゃないか!」と。

さっそく「1833 leonid」で探したら、1枚の絵に行き当たりました。“灯台下暗し”、これまた英語版のウィキに、ふつうに掲載されていた図です。

説明を読むと、年次や巻号の記載がありませんが、出典は「Mechanics' Magazine」という雑誌で、この挿絵は直接その光景を目撃した、同誌の編集者・ピカリング氏の手になるものだ、とあります。たぶん1833年のしし座流星群に関して、それからあまり間をおかずに掲載された記事に付けられた図でしょう。

もちろん、このピカリングの絵と、冒頭のザイファートの本の挿絵とでは、滝を見る方向が、正面からか、横からかという基本的な構図の違いをはじめ、パッと見ずいぶん印象が違います。本当にこれを元絵と言い切っていいかどうか?

しかし、ここに下のような絵を介在させると、両者の連続性が見えてきます。

(1850年頃に出た、レイノルズの『天文学および地理学図集』より。

元記事は以下。 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/984369)

元記事は以下。 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/984369)

だいぶ景観描写に手が入っていますが、それでも、これがピカリングの絵の模倣であることは明らかでしょう。

そして、ここで注目すべきは、手前の岩(茶色く彩色されています)の先端近くにいる二人の人物です。…え?人に見えない? ええ、私の目にも人には見えません。単なる岩のでっぱりのように見えます。

しかし、この本のフランス語版がベルギーで出た際(1862年頃)には、これがなぜかはっきり人の姿に変化しているのです。

そして、この絵と最初のザイファートの絵を比べると、ザイファートの絵になぜ2人の人物が描き込まれているのか、この絵の由来そのものを、2人の後ろ姿が雄弁に物語っているように思うのですが、はて、どんなもんでしょうか。

【付記】

ピカリングの元絵の出典は、S.Uさんによれば、ちょっと疑問符が付くようですが(コメント欄参照)、この絵はその後、A・スミスの『図解天文学』(1867)を経て、その邦訳である『星学図彙』(1871)として、日本にまで伝わっていました。

コピー文化は太平洋を越えて…という、ちょっと驚きの事実。

(出典:高橋健一(著)『星の本の本』より)

しかし、これを描いた日本の画工は、元絵が何を表現しているのか理解していたんでしょうか?何だか朦朧として、さっぱり分からない絵に仕上がっています(まるで温泉場の景色のようです)。

最近のコメント