虹のかけら(7)…虹の正体 ― 2014年02月15日 11時36分44秒

虹にちなんで、このシリーズも7回で語り納めにしますが、これまで書いたことには、実は大きな誤りがあります。というのは、虹の正体は決して光のスペクトルなどではないのです。この点に関して、読み手の誤解を招いたことを、幾重にもお詫びします。

★

虹が単なる光学現象ではない証拠に、北半球の中緯度地方にある、「虹の谷絵具工場」では、固形化した虹を削り取って絵の具の材料にしていることが、早くから報じられています。(1)

虹は明らかに手で触れることのできる、物質的存在です。

★

しかし、実は虹にも多くの種類があって、そのすべてが物質的存在というわけでもないことに注意してください。中には記号の連鎖から構成された、すぐれて抽象的な虹も存在することが分かっています。(2)

その記号を解析すれば、世界のすべての謎が解ける…そう確信した某少年は、記号の転写を熱心に試みますが、何度やっても途中でごちゃごちゃになってしまうことを嘆いていました。

しかし、ある日、少年はその目で見ます。山高帽の男たちが、精巧な装置を用いて、虹の記号をこの上なく正確に読み取っているのを。

男たちの正体と、虹の記号が物語る世界の真実が何であるかは、残念ながらまだ明らかではありませんので、少年のさらなる探求に期待したいと思います。

★

虹には、まだまだ多くの秘密があります。

虹の収集と分類こそ、21世紀の博物学にとって恰好のテーマではないでしょうか。

【参考文献】

(1)たむらしげる、『PHANTASMAGORIA』(架空社、1989)、p.13.

(2)コマツシンヤ、「記号の虹」、『睡沌気候』(青林工藝舎、2011)、pp.28-33.

聴け、そして震えよ ― 2014年02月16日 13時12分40秒

昨日、2月15日はガリレオ(1564-1642)の生誕450周年ということで、関連する情報がネット上を飛び交っていました。私はガリレオと400歳違いになるのですが、50年なんて本当にあっという間ですから、これを9倍したところで0×9=0で、やっぱりあっという間でしょう。そう思うと、彼は意外に最近の人のような気がします。

★

まあ、それは冗談で、やっぱり450年は遠い昔です。

天文学史上の人物で云うと、ガリレオと現代のちょうど中間地点を生きたのがウィリアム・ハーシェル(1738-1822)で、私は彼の存在を何となく身近に感じるのですが、そのハーシェルしたってずいぶん昔の人ですから、いわんやガリレオにおいておや。

(ハーシェルの曾孫の、そのまた孫にあたる方がイギリスにいて、私は日本ハーシェル協会の用務でお便りを頂戴したことがあります。その方ももう80歳近いご高齢ですから、時の歩みは容赦がないことを実感します。)

さて、そんなこんなでハーシェルのことを考えているうちに、しばらくぶりに彼の音楽を聞きたくなりました(彼はプロの音楽家を経て天文学者に転身した変わり種です)。この曲は以前もご紹介したことがありますが、そちらはとっくにリンク切れになっているので、改めて動画にリンクしておきます。

ウィリアム・ハーシェル作曲、交響曲第8番ハ短調。

いやあ、やっぱりいいですね。

荒野を疾駆する巨人のような冒頭のアレグロ・アッサイ。これが自らの手で巨大な望遠鏡を建造し、宇宙の奥の奥まで見通した男の作った音楽だ!…と思うと、本当にこみ上げてくるものがあります。

聴け、そして震えよ!

★

まあ、それは冗談で、やっぱり450年は遠い昔です。

天文学史上の人物で云うと、ガリレオと現代のちょうど中間地点を生きたのがウィリアム・ハーシェル(1738-1822)で、私は彼の存在を何となく身近に感じるのですが、そのハーシェルしたってずいぶん昔の人ですから、いわんやガリレオにおいておや。

(ハーシェルの曾孫の、そのまた孫にあたる方がイギリスにいて、私は日本ハーシェル協会の用務でお便りを頂戴したことがあります。その方ももう80歳近いご高齢ですから、時の歩みは容赦がないことを実感します。)

さて、そんなこんなでハーシェルのことを考えているうちに、しばらくぶりに彼の音楽を聞きたくなりました(彼はプロの音楽家を経て天文学者に転身した変わり種です)。この曲は以前もご紹介したことがありますが、そちらはとっくにリンク切れになっているので、改めて動画にリンクしておきます。

ウィリアム・ハーシェル作曲、交響曲第8番ハ短調。

いやあ、やっぱりいいですね。

荒野を疾駆する巨人のような冒頭のアレグロ・アッサイ。これが自らの手で巨大な望遠鏡を建造し、宇宙の奥の奥まで見通した男の作った音楽だ!…と思うと、本当にこみ上げてくるものがあります。

聴け、そして震えよ!

たそがれ部屋 ― 2014年02月17日 22時01分10秒

私の部屋は東向きに窓が付いているのですが、夕方になるとそこから西日が入ります。というのは、隣家の窓に反射した夕日が差し込むからで、西日といっても、太陽が一定の高さにある、ごく短い時間に限られるので、特に迷惑を感じることはありません。むしろ休日などは、「ああ今日も一日が終わってしまったなあ」と、一種の感慨を催すのが常です。

先週、西日が人体模型の面を明るく照らしているのを見ました。

その表情がとても優しく見えたので、カメラを構えたのですが、光は既にその額から頭上へと移りつつありました。夕日の動きは予想以上に早いものです。

こうなると夕闇が訪れるのもじきです。

日没前に一瞬感じる「さみしい明るさ」が写り込んでいるように思ったので、変わり映えのしない光景ですが、貼っておきます。

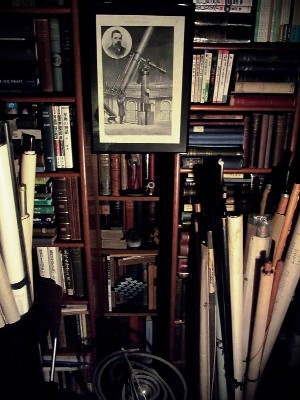

天文古書の黄昏(1) ― 2014年02月18日 20時42分29秒

昨日の「たそがれ部屋」は、一種の心象風景です。

そして、この部屋には、また別の黄昏がヒタヒタと忍び寄っているのです。

それは天文古書の黄昏。

そして、この部屋には、また別の黄昏がヒタヒタと忍び寄っているのです。

それは天文古書の黄昏。

「昨年、天文学史のコミュニティと固く結びついた貴重な店が、37年間に及ぶその歴史に幕を下ろした。

マサチューセッツ州バーナードストン在住の天文古書の専門家、ポール・ルーサーが本の売買を始めたのは、1976年のことだ。彼はカタログを発行し、資料探しを手伝い、本を値踏みし、店頭販売を行った。私が彼を知ったのは、1970年代の終わりに「スカイ・アンド・テレスコープ」誌に載ったその広告を通じてである。」

…という書き出しの投稿を、天文学史のメーリングリストで目にしたのは、今月8日のことです。投稿者の「私」とは、ルーサー氏と同じくマサチューセッツに住む天文家で、地元の科学館スタッフである、リチャード・サンダーソン氏。

私はかつてサンダーソン氏のコラムで天文アンティークの存在を知り、さらに直接メールで教えを乞い、天文古玩的世界に足を踏み入れたので、いわばその道の師匠に当たる人です(参照 http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/01/28/228802)。

サンダーソン氏はふだんメーリングリストの熱心な投稿者でもないので、そのお名前がパッと目についたのですが、話題の主であるポール・ルーサー氏も、私にとっては思い出深い名前であり、いったいどんなことが書かれているのか、思わず目をそばだてました。

「ルーサーは本を売ることで生活費を稼いだが、彼が提供したのは、単なる本以上のものだった。彼は多くの天文学史研究者、著述家、コレクターたちの友人であり、同僚でもあった。ポールは古い天文学書とその著者に関して、百科全書的知識を有し、その知識を惜しみなく分け与えてくれた。おかげで、私が長年購入してきた本たちの魅力も大いに増した。70年代当時の私にとって、天文古書の収集は芽吹いたばかりの趣味だったが、彼はそれを生涯にわたる情熱へと育ててくれたのだ。

ルーサーの書籍販売の経歴のうちには、多くの山場があった。1978年、彼はパーシヴァル・ローエルの有名な『火星』を、上質のハードカバー版として限定1000部で復刻した。同年、彼は「月刊・書籍と天文家」を発刊し、これは1980年まで続いた。ルーサーは「天文学史資料センター」の創設に努力し、もし必要な資金さえ集まっていたなら、それはきっと天文学史研究者のメッカになっていただろう。

このメーリングリストのメンバーの中には、1979年の7月14日と15日に、マサチューセッツ州グリーンフィールドで開催された、ポール・ルーサーの天文古書オークションに参加された方がおいでかもしれない。そこには16世紀まで遡る、500点以上もの文書が出品された。私の手元には、今でもこの記念すべきイベント会場から持ち帰った、ギャレット・サーヴィスの天文書全冊と、フラマリオンの『大気The Atmosphere』の美本が残されている。

ポール・ルーサーは何冊かの大部な書誌を出版し、天文古書研究に重要な貢献をした。彼が1989年に出した『天文家に関する書誌 Bibliography of Astronomers』は、500部限定で、19世紀の有名な天文著述家14名の著作を、微に入り細にわたってまとめたものである。2001年、ルーサーはコネティカットのマルチノ出版社と組んで、1890年に初版が出た『エジンバラ王立天文台クロウフォード文庫目録 Catalogue of the Crawford Library of the Royal Observatory, Edinburgh』の新装版を出した。その5年後、ルーサーとマルチノ社は、1884年にまとめられた『王立天文学会図書館 刊行蔵書目録集成 Printed Catalogues of the Library of the Royal Astronomical Society』を美しい2巻本として出版した〔引用者註:実際には1884年から1940年にかけて発刊された複数の目録をまとめたもの〕。これらの参考図書は、ルーサーが定期的に発行していた本のカタログと同様、天文古書のコレクターや書誌学研究者にとって無上の価値を持つものである。」

ここに出てくる天文書誌類は私の手元にもあります。こう書くと、何だかいっぱしの天文古書通のようですが、そうした本を座右において常に参照しているわけでもなく、「単にある」だけなので、無駄といえばまったくの無駄です。ただ、そうした本の向こうに仄見える「天文古書の壮大な森」に対する畏敬の念や、自分もそうした本を手元に置くことで、大いなる世界に参入する切符を手に入れたような気がして、何となく虚栄と自己満足の気配は感じましたが(その要素は十分あります)、思い切って購入したのでした。

それに、最後の2巻本の購入を勧めてくれたのはルーサー氏ご本人です。

以前、『天文家に関する書誌』についてメーリングリストで質問したところ、即座にルーサー氏がお便りをくれて、近刊の『王立天文学会…目録集』についても教えていただきました。そのときには、すでに氏の学殖が並々ならぬものであることが分かっていたので、迷わず予約注文しました。

…しかし、その頃にはルーサー氏の商売は、徐々に、そして急速に斜陽化しつつあったのです。

(長くなるので、ここで記事を割ります。この後、サンダーソン氏のメールは「黄昏」の核心に踏み込みます。)

天文古書の黄昏(2) ― 2014年02月19日 20時13分12秒

(昨日のつづき。リチャード・サンダーソン氏の投稿の後半)

「過去10年間にわたって、インターネットは専門家による書籍販売を圧迫し続けてきた。インターネット上にあふれる情報やサーチエンジンのおかげで、稀覯書も今では見つけるのが簡単になったいっぽう、専門家がそこそこの利益を上げられるほど安く本を手に入れることは難しくなった。その上、ベテラン蒐集家の自然減を補うほど、十分な数の若いコレクターが参入してくることもなかったため、天文古書の顧客の基盤は脆弱になってしまった。また、かつては(蒐書の価値ではなく)もっぱらその情報の中身を求めて貴重書を購入していた専門機関の買い手たちも、インターネット上でスキャン済みの本が簡単に読めるようになるにつれて、もはや専門家に頼る必然性が薄れてきた。」

そう、ご多分に漏れず、ここにもネットの功罪という問題が横たわっているのです。

サンダーソン氏が天文アンティークに関するコラムを書いた2001年、まだネットの光と影のうち、「影」の部分は顕在化していませんでした。以下、以前訳出した氏のコラムの一節(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/01/29/230490)。

「古書収集は非常にポピュラーな趣味だ。ビンテージ本マニアは、お宝本を求めて古本市やオークションをあさり、〔…〕ブック・ベアー書店(マサチューセッツ州ウェストブルックフィールド)やワットリー古書センターのような貴重書・絶版本を置く店を駆け巡る。彼らはインターネット上でも、eBayを覗いたり、bibliofind や abebooks のような本のデータベースにあたって、古書を探し求める。」

強力なツールの登場によって、天文古書収集のフィールドは拡大し、それはコレクターにとって手放しで福音だと受け止められていた気配があります。

しかし、ネットは天文古書の売買情報へのアクセスビリティを向上させたばかりではありません。それは「あらゆる情報の玉手箱」へと成長し、結果的に天文古書が持つ情報価値(これが他のアンティークと異なる性格を古書に与えています)と、それに対するニーズを大幅に減殺し、個人業者は利幅の縮小に悩むことになったのです。

(↑現在、古書検索サイトで幅を利かせているのはオンデマンド印刷を謳う業者。ネット上のオープンデータを印刷・簡易製本して、きわめて低廉な価格で提供しています。本来の古書はその隅っこで小さくなっているのが実態。さらにディスプレイ上で読めれば十分という人には、こうしたサービスすら不要なので、こうなっては古書業者が衰退するのも理の当然です。)

私自身は、こうした事態の推移をどう評価すべきか、大いに迷う部分があります。何しろネットがなければ、今手元にある天文古書の99%は手に入らなかったでしょうし、そもそもサンダーソン氏のコラムを目にすることもなかったでしょうから。

私がルーサー氏を知った頃、氏は古書販売目録を海外に送ることに否定的でした。アメリカ国内とのタイムラグで、海外の顧客が注文を入れても、ほとんど空振りに終わってしまうから…というのがその理由でした。しかし、その後オンラインでカタログを配信するようになり、今思えば、あのとき時代がはっきり変わったのでしょう。すなわち、「紙からデータへ」。それは紙の本を売買するルーサー氏自身の商売の基盤が揺らいでいることを、自ずと象徴するものでした。

「ポール・ルーサーは、最近バーナードストンの町役場書記に選出され、現在、町の帳簿整理に忙しい。彼の書棚に残っていた天文書も、最近のオークションですっかり整理された。しかし、ポールは今でも1冊の本を販売している。それは彼とヴァル夫人が最近出した、『癒すことと癒されること~傷ついた世界に捧げる祈り』という本だ。これは世界中の宗教的あるいは世俗的伝統に取材した65篇の話を編んだもので、「lutherastrobks」名義でeBayを通じて販売されている。

古書の専門家と熱心な顧客の間に築かれた貴重で永続的な関係は、非人格的なオンライン書店によって取って代わられることはない。ポール・ルーサーの「アストロノミー・ブックス」の閉店は、今後決して満たされることのない空白を生み出したといえよう。」

書き遅れましたが、以上のサンダーソン氏の投稿のタイトルは「1つの時代の終わり」と言います。本当にいろいろな意味で「時代の終わり」を感じる投稿です。

★

寂しくはあります。しかし、私は今後も天文古書を買うことをやめないでしょう。なぜなら私が買っているのは情報ではなく、あくまでも本というモノだからです。そして、モノとしての存在感がある本を、今後は一層探し求めることになるのでしょう。

美しい印刷、装丁職人のわざ、微笑ましいペン書きの献辞、そして何よりも百年、あるいは二百年も前の人が心躍らせてその頁をめくったという事実。こうしたものは電子データでは代替がききませんし、そうした本を慈しむ心は、今後も永く絶えることがないのではないでしょうか。

(うーん…我ながら少しムキになっていますね。こういう愛書趣味は、たぶん文学書だったら、もっと素直に主張できるのでしょうが、科学に関する本は、その点ちょっと分が悪いです。)

天文古書の黄昏(3) ― 2014年02月20日 22時36分58秒

(かつて東大で「驚異の部屋展」を催した、マーク・ダイオンのインスタレーション作品、「Antiquarian Book Shop」(2008)。出典:http://nonaorbach.com/blog/?p=3553)

サンダーソン氏の投稿は、別のアンティーク望遠鏡のメーリングリストにも転送されました。その上で自らの思い出を語ったのは、サイエンスライターのトゥルーディー・ベル氏。ルーサー氏の横顔を伝えるために、彼女の心温まる文章も併せて載せておきます。かつての天文古書界に流れていた ― といっても、そんなに昔のことではありません ― 空気が感じ取れる内容だと思いますので。

++++++++++++++++++

「サンダーソンの文章に、私も一言付け加えさせてください。

私は1970年代の半ばからポールの店で本を購入してきました。その中には、サンダーソンも挙げたポール自身が著した本も含まれます(ときに、現在販売中のポールとヴァルの本、『癒すことと癒されること』は、彼自身の写真で飾られています)。ポールの天文学の歴史と文献に関する深い知識は、19世紀米国における天文台・機材・天文家に関する私の研究に役立ったのはもちろん、彼との会話を、単なる本の注文以上のもの、ある種の喜びに変えてくれました。そこから私はいつもきらめく情報のかけらや手がかりを拾い上げたのです。

皆さんの多くがご承知のように、私のコレクション対象は機材ではなく、19世紀米国の天文台・機材・天文家に関する書籍です。それは今や高さ180センチのガラス戸付きの本棚4棹分に達しています。

サンダーソンが触れなかったイベントに、ポールが1979年に開催したオークションがあります〔引用者註:このオークションのことはサンダーソン氏も書いていたので、これはベル氏の勘違い〕。これはひょっとしたら、彼が開いた唯一のオークションかもしれません。そして間違いなく私が出席した唯一のオークションです。出品目録を見た後、私はたった1つの目的を持って会場に赴きました。すなわち、1810年に出た「王立協会哲学紀要1665-1800年」縮約版18巻セットという信じ難い出物を、確実にものにするためです。最終的に、手紙で入札してきた1人を相手に対抗したのは私だけでした。そして私は競り勝ちました。この計り知れない価値を持つセットは、今でも私の宝物であり、役に立っています。

ポールからは「ポピュラー・アストロノミー」誌の製本済みの全巻揃いも手に入れました。さらに私の関心領域に大きな研究上の価値を持つ他の資料類も。彼は、顧客が関心を持っている研究対象を知ると、その人にとって価値が乏しいと思えるものは遠ざけ、同時に、その顧客が強い興味を持っている資料は探し続けてくれました。

1970年代に、私は偶然見つけた書庫で、アメリカで最初の天文協会に関するメモやその他の資料を収めたスクラップ帳に出くわしました。その協会は、上級アマチュア天文家からなる短命に終わった団体で、ギャレット・サーヴィス、スティーブン・ヴァン・カレン・ホワイト、ヘンリー・パーカースト、その他多くのメンバーが参加しており、ニューヨークのブルックリンにありました。価値ある素材を含むそのスクラップ帳は、もちろん一編の記事を書き上げる題材となりましたが、その貼り込みがちょうど巻末で終わっていた事実から、ひょっとしたらそれに続く、埃まみれの分厚いスクラップ帳がもう1冊どこかに存在するのではないか?という推測を、私は上記の記事の最後で述べておきました。それから2、3年後、ポール・ルーサーが私に電話をかけてきて言いました。「どうやら第2のスクラップ帳を見つけたみたいなんだけど…。」まさにその通りでした。そのスクラップ帳は無事私のコレクションに加わり、もう一編の研究論文になるのを待っています。

彼の在庫を個人的に見せてもらい、夜を徹して熱心な歴史的議論をするべく、週末にマサチューセッツまで車を走らせたことが何度かありました。そんなとき、ポールと奥さんのヴァル、それにお嬢さんのレイチェルは、私を温かくもてなしてくれました。彼は常に恐るべきアイデアと知恵に満ちており、彼がたとえ数年かけて商売をたたみ、さらに自分の個人蔵書まで売り払ったとはいえ、彼は依然として知識と知恵の宝庫であり続けることでしょう。私は彼の友情を大切にしてきましたし、今後もずっとそうであることを期待しています。

ポール、これまで研究者として、友人として、お付き合いくださりありがとう。あなたが今後どんな道を歩むにせよ、ますますの発展をお祈りしています。」

++++++++++++++++++

心優しきトゥルーディー。

こういう人と人のつながりも羨ましいですし、チラッチラッと出てくる固有名詞にも豊かな滋味を感じます。天文古書が体現している、古き良き天文趣味の世界。やっぱり私は明るいディスプレイよりも、埃っぽい紙束の方が性に合っている気がします。

サンダーソン氏の投稿は、別のアンティーク望遠鏡のメーリングリストにも転送されました。その上で自らの思い出を語ったのは、サイエンスライターのトゥルーディー・ベル氏。ルーサー氏の横顔を伝えるために、彼女の心温まる文章も併せて載せておきます。かつての天文古書界に流れていた ― といっても、そんなに昔のことではありません ― 空気が感じ取れる内容だと思いますので。

++++++++++++++++++

「サンダーソンの文章に、私も一言付け加えさせてください。

私は1970年代の半ばからポールの店で本を購入してきました。その中には、サンダーソンも挙げたポール自身が著した本も含まれます(ときに、現在販売中のポールとヴァルの本、『癒すことと癒されること』は、彼自身の写真で飾られています)。ポールの天文学の歴史と文献に関する深い知識は、19世紀米国における天文台・機材・天文家に関する私の研究に役立ったのはもちろん、彼との会話を、単なる本の注文以上のもの、ある種の喜びに変えてくれました。そこから私はいつもきらめく情報のかけらや手がかりを拾い上げたのです。

皆さんの多くがご承知のように、私のコレクション対象は機材ではなく、19世紀米国の天文台・機材・天文家に関する書籍です。それは今や高さ180センチのガラス戸付きの本棚4棹分に達しています。

サンダーソンが触れなかったイベントに、ポールが1979年に開催したオークションがあります〔引用者註:このオークションのことはサンダーソン氏も書いていたので、これはベル氏の勘違い〕。これはひょっとしたら、彼が開いた唯一のオークションかもしれません。そして間違いなく私が出席した唯一のオークションです。出品目録を見た後、私はたった1つの目的を持って会場に赴きました。すなわち、1810年に出た「王立協会哲学紀要1665-1800年」縮約版18巻セットという信じ難い出物を、確実にものにするためです。最終的に、手紙で入札してきた1人を相手に対抗したのは私だけでした。そして私は競り勝ちました。この計り知れない価値を持つセットは、今でも私の宝物であり、役に立っています。

ポールからは「ポピュラー・アストロノミー」誌の製本済みの全巻揃いも手に入れました。さらに私の関心領域に大きな研究上の価値を持つ他の資料類も。彼は、顧客が関心を持っている研究対象を知ると、その人にとって価値が乏しいと思えるものは遠ざけ、同時に、その顧客が強い興味を持っている資料は探し続けてくれました。

1970年代に、私は偶然見つけた書庫で、アメリカで最初の天文協会に関するメモやその他の資料を収めたスクラップ帳に出くわしました。その協会は、上級アマチュア天文家からなる短命に終わった団体で、ギャレット・サーヴィス、スティーブン・ヴァン・カレン・ホワイト、ヘンリー・パーカースト、その他多くのメンバーが参加しており、ニューヨークのブルックリンにありました。価値ある素材を含むそのスクラップ帳は、もちろん一編の記事を書き上げる題材となりましたが、その貼り込みがちょうど巻末で終わっていた事実から、ひょっとしたらそれに続く、埃まみれの分厚いスクラップ帳がもう1冊どこかに存在するのではないか?という推測を、私は上記の記事の最後で述べておきました。それから2、3年後、ポール・ルーサーが私に電話をかけてきて言いました。「どうやら第2のスクラップ帳を見つけたみたいなんだけど…。」まさにその通りでした。そのスクラップ帳は無事私のコレクションに加わり、もう一編の研究論文になるのを待っています。

彼の在庫を個人的に見せてもらい、夜を徹して熱心な歴史的議論をするべく、週末にマサチューセッツまで車を走らせたことが何度かありました。そんなとき、ポールと奥さんのヴァル、それにお嬢さんのレイチェルは、私を温かくもてなしてくれました。彼は常に恐るべきアイデアと知恵に満ちており、彼がたとえ数年かけて商売をたたみ、さらに自分の個人蔵書まで売り払ったとはいえ、彼は依然として知識と知恵の宝庫であり続けることでしょう。私は彼の友情を大切にしてきましたし、今後もずっとそうであることを期待しています。

ポール、これまで研究者として、友人として、お付き合いくださりありがとう。あなたが今後どんな道を歩むにせよ、ますますの発展をお祈りしています。」

++++++++++++++++++

心優しきトゥルーディー。

こういう人と人のつながりも羨ましいですし、チラッチラッと出てくる固有名詞にも豊かな滋味を感じます。天文古書が体現している、古き良き天文趣味の世界。やっぱり私は明るいディスプレイよりも、埃っぽい紙束の方が性に合っている気がします。

何とてかかる憂き目をば見るべき ― 2014年02月22日 14時30分48秒

(なぜかパリにある「シェークスピア古書店」。 出典:http://sun-surfer.com/shakespeare-and-co-antiquarian-bookshop-paris-france-7707.html)

ある博物学関係の古書を買おうと思いました。

で、普通に古書検索サイトで見つけたものを、普通に注文しました。

すると今朝がた、そのペンシルバニアの古書店からメールが来ていました。

「この本は重量があるので、送料の追加が必要です。古書検索サイトから追加承認をお願いします。その場合は発送が3月7日以降になります。しかし、もしPayPalで支払っていただければ、週明けすぐにも発送します。」

え?いったいなぜ?…と、首をひねりつつ先を読むと、正直な業者はその理由も書き添えていました。

「こんな状況を残念に思います。しかし、私は今お金がないのです。商売は低調の上、この冬の天候はずっと悪いままです。」「問題の根本は、A検索サイトの支払いが遅いことなのです。」

こんなに明け透けに言われたのは初めてです。

正直面喰いましたし、本当に注文しても大丈夫なのかと思いましたが、人をだます気ならば、もっと上手に嘘をつくと思い、業者の言うとおりにしました(もちろんその前にいろいろ交渉はしました)。

「ありがとう。あなたは理解のある方です。それにしても、私は13年間本を売ってきましたが、こんな理由でお客さんに無理を言ったことはかつてありません。当地の経済は何と恐ろしい状態にあることでしょう。」

いったい古書業界はどんなことになってしまうのか、こんな瑣末なエピソードからも、その苦境が如実に感じられます。(例の店主氏が単に商売をしくじっただけという可能性もありますが、一般論として古書の世界が大変であるのは事実でしょう。)

バタバタ ― 2014年02月23日 22時44分59秒

どうも今月いっぱいバタバタしそうなので、ちょっと記事の間隔が開きます。

東京天文台の一断章 ― 2014年02月25日 22時28分19秒

忙中閑。バタバタに負けず記事を書いてみます。

★

ちょっと紙っぽい話が続いたので、ソリッドなモノに登場してもらいましょう。

重厚というよりは、むしろ鈍重な印象さえ受ける鋳鉄製の日時計。日時計としての実用性はおそらく無くて、これは文鎮として机上に置かれたものでしょう。

デザイン的にはちょっと垢抜けませんが、この日時計(型文鎮)が意味を持つのは、裏面の銘です。

これは三鷹の東京天文台(現・国立天文台三鷹キャンパス)の本館が完成したのを記念して、1966年(昭和41)に配られた記念品なのでした。

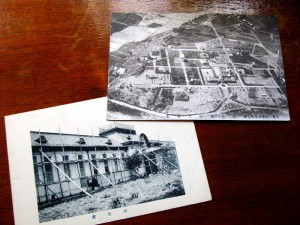

(ちょっと以前の東京天文台本館付近。出典:『東京大学 東京天文台の百年 1878-1978』、東京大学出版会、1978)

もちろん東京天文台にはそれ以前から立派な本館がありました。しかし戦争末期の昭和20年(1945)に火災で焼失してしまい(誤解されやすいですが、空襲被害ではありません)、その頃はもう世間も天文台どころではなかったので、戦後も長くにわか作りの仮庁舎で業務を続け、新本館が完成したときには、戦争が終わってから早や21年が経過していました。

(戦前の絵葉書。左:完成間近の旧本館(1917年ころ)、右:空からみた東京天文台全景(1930年代か))

(旧本館付近拡大)

(旧本館立面図。出典:『東京天文台の百年』)

★

東京天文台は明治11年(1878)に設立された、東京大学理学部観象台をルーツとする、日本で最も古い近代式天文台です。その後、明治21年(1888)に本郷から麻布に移り、さらに大正6年(1917)から7年がかりで、東京府下三鷹村に順次機能を移転しました。もちろん、当時の三鷹は都塵を遠く離れた武蔵野の真っただ中で、観測適地として特に選ばれたわけです。

東京天文台がスタートを切った1878年というのは、もちろんグリニッジやパリのような伝統のある天文台に比べれば、はるかに新参には違いありません。しかし、世界的に見れば、それほど後発というわけでもありません。にもかかわらず、同所に日本の近代天文学史を伝える資料が乏しい(ように見える)のは、度重なる移転、改組、そして何よりも上記の炎禍によるところが大きいのでしょう。

江戸と明治の断絶によって、それこそ天地明察の頃にまでさかのぼるであろう近世天文学の遺産が、明治以降の学界に引き継がれず、その多くが散逸してしまったことと並んで、天文学史に興味を持つ者にとって、これはいかにも残念な出来事でした。

最近のコメント