夏、標本、鉱石 ― 2016年07月15日 22時01分52秒

ピンクの百日紅が咲き、紅い夾竹桃が咲き、

その脇を「暑い、暑い」と言いながら出勤する毎日です。

でも、私は基本的に夏が好きなので、そんなに口で言うほど苦ではありません。

その脇を「暑い、暑い」と言いながら出勤する毎日です。

でも、私は基本的に夏が好きなので、そんなに口で言うほど苦ではありません。

そして来週からは、いよいよ夏休み。

夏休み向きの企画が、既にいろいろ始まっています。

夏休み向きの企画が、既にいろいろ始まっています。

★

横須賀美術館では、「標本」をテーマにした美術展が開催中。

■自然と美術の標本展――「モノ」を「みる」からはじまる冒険

○会期 2016年7月2日(土)~8月21日(日)

10:00-18:00 (7月4日(月)、8月1日(月)は休館)

○会場 横須賀美術館(http://www.yokosuka-moa.jp/index.html)

神奈川県横須賀市鴨居4-1

アクセスMAP http://www.yokosuka-moa.jp/outline/index.html#02

○出品参加

江本創、鉱物アソビ・フジイキョウコ、橋本典久、原田要、

画材ラボPIGMENT、plaplax、山本彌 (フライヤー掲載順)

○公式ページ http://www.yokosuka-moa.jp/exhibit/kikaku/1602.html

○会期 2016年7月2日(土)~8月21日(日)

10:00-18:00 (7月4日(月)、8月1日(月)は休館)

○会場 横須賀美術館(http://www.yokosuka-moa.jp/index.html)

神奈川県横須賀市鴨居4-1

アクセスMAP http://www.yokosuka-moa.jp/outline/index.html#02

○出品参加

江本創、鉱物アソビ・フジイキョウコ、橋本典久、原田要、

画材ラボPIGMENT、plaplax、山本彌 (フライヤー掲載順)

○公式ページ http://www.yokosuka-moa.jp/exhibit/kikaku/1602.html

フライヤーの解説に目をやると、「自然をテーマに、標本や自然を題材にする現代作家の作品」と、「横須賀市自然・人文博物館が所蔵する岩石や昆虫、植物などの標本」を取り合わせることで、「美術館と博物館という境界を越え、「モノ」を「みる」という純粋な行為に身を投じてみてはどうでしょう」と誘いかける企画です。

近年の博物ブームと、それをアートの文脈に位置づける試みが、公立美術館でも大規模に行われるようになった点で、この試みは大いに注目されます。

そしてまた、これまで主に「鉱物趣味の多様化」の文脈で語られてきたフジイキョウコさんの活動が、明確に<現代美術>の営みとして捉えられたことも、鉱物趣味の歴史を語る上で、画期的な出来事と思います。

★

さらに、フジイさん以外の方の作品も、興味を激しく掻き立てられます。

超高解像度人間大昆虫写真。

リアルといえば、これほどリアルなものもないですが、リアルを突き抜けた一種の幻想性が漂っています。

リアルといえば、これほどリアルなものもないですが、リアルを突き抜けた一種の幻想性が漂っています。

江本創氏による幻獣標本。

こちらは逆に幻想にリアルを注入した作品です。

氏の作品は、これまで写真等で見る機会はありましたが、残念ながらその現物を目にしたことはないので、機会があればぜひ直接拝見したいです。

こちらは逆に幻想にリアルを注入した作品です。

氏の作品は、これまで写真等で見る機会はありましたが、残念ながらその現物を目にしたことはないので、機会があればぜひ直接拝見したいです。

★

フジイさんからいただいたご案内には、これまた嬉しいDMが同封されていました。

■鉱物Bar (vol. 9) Alchemy ~錬金術~ 結晶が科学反応をおこす夜

○会期 2016年8月12日(金)~8月21日(日) 月・火休み

15:00-21:00 (8月20日、21日は20:00まで)

○会場 ギャラリーみずのそら(http://www.mizunosora.com/index.html)

東京都杉並区西荻北5-25-2

MAP http://www.mizunosora.com/map.html

○参加メンバー

鉱物アソビ(鉱物標本)、piika(博物系アンティーク)、

○会期 2016年8月12日(金)~8月21日(日) 月・火休み

15:00-21:00 (8月20日、21日は20:00まで)

○会場 ギャラリーみずのそら(http://www.mizunosora.com/index.html)

東京都杉並区西荻北5-25-2

MAP http://www.mizunosora.com/map.html

○参加メンバー

鉱物アソビ(鉱物標本)、piika(博物系アンティーク)、

coeur ya.(アクセサリー)、cineca(鉱石菓子)、彗星菓子手製所(同)、

「鉱石(イシ)をみながら酒をのむ」

――この文字を目にする季節が、ついにまた巡ってきたのです。

――この文字を目にする季節が、ついにまた巡ってきたのです。

鉱物とアンティーク、そして鉱物にちなんだリキュールとお菓子。

美しく不思議なモノを眺め、それにまつわる物語を聞きながら、舌の喜びを味わう。

美しく不思議なモノを眺め、それにまつわる物語を聞きながら、舌の喜びを味わう。

何と贅沢な宵の過ごし方でしょう。

今回のテーマは、「Alchemy 錬金術」です。

わりと近い過去まで、鉱物趣味の徒は、高価な光学機器に頼ることなく、劈開を調べ、条痕の色を見、石同士をすり合わせて硬度を決定し、いくつかの試薬や吹管による化学分析を行うという、どちらかといえば素朴な手段によって、鉱物を同定していたと聞きます。

こうした化学分析の営みこそ、8世紀のアラビアの錬金術師ジャビール・イブン・ハイヤーンから、16世紀のパラケルススへと至る、正統派錬金術の直系の子孫というべきものです。

透明な鉱物の向うに、自然を構成する始原の存在を思いつつ、アラビア科学の精華たる「アルケミー」と「アルコール」を併せて堪能する。今回の愉しみのひとつは、そこにあると想像します。

博物蒐集家の夏休み ― 2016年07月16日 13時58分57秒

雨模様なのに、蝉が盛んに鳴いています。

今鳴かなければ、他に鳴くときが無いことを知っているかのようです。

日本だけでなく、世界中が揺れ動き、流動化していますが、窓から見える景色はひどく静かです。

今鳴かなければ、他に鳴くときが無いことを知っているかのようです。

日本だけでなく、世界中が揺れ動き、流動化していますが、窓から見える景色はひどく静かです。

★

昨日につづき、夏休み向きのイベントのご紹介。

机上のDMに目をやれば、これまた本ブログではお馴染みの『博物蒐集家の応接間』の文字が。

神出鬼没の企画ですが、今回は東京池袋の三省堂書店が会場です。

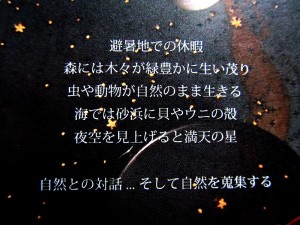

■博物蒐集家の応接間――避暑地の休暇 旅の始まり

○会期 2016年7月20日(水)~8月31日(水)

10:00-22:00 (年中無休)

○会場 三省堂書店池袋本店 4階 Naturalis Historia(ナチュラルヒストリエ)

東京都豊島区南池袋1-28-1

アクセスMAP http://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/access

○参加ショップ

Landschapboek(ランスハップブック)、piika(ピィカ)、dubhe(ドゥーベ)、

メルキュール骨董店、antique Salon

○公式ページ http://ameblo.jp/salon-histoire-naturelle/

○会期 2016年7月20日(水)~8月31日(水)

10:00-22:00 (年中無休)

○会場 三省堂書店池袋本店 4階 Naturalis Historia(ナチュラルヒストリエ)

東京都豊島区南池袋1-28-1

アクセスMAP http://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/access

○参加ショップ

Landschapboek(ランスハップブック)、piika(ピィカ)、dubhe(ドゥーベ)、

メルキュール骨董店、antique Salon

○公式ページ http://ameblo.jp/salon-histoire-naturelle/

★

第5回を迎える今回のテーマは、避暑地の休暇、そして旅。

鞄ひとつ手に、避暑地に向った博物蒐集家の夏の思い出。

物憂げな瞳と、孤独な背中の持ち主である彼は、そこで何を目にし、何を手に入れるのか。豊かな自然と匂い立つような生命。かりそめの出逢いと別れ。

物憂げな瞳と、孤独な背中の持ち主である彼は、そこで何を目にし、何を手に入れるのか。豊かな自然と匂い立つような生命。かりそめの出逢いと別れ。

★

今回は、私も会場のディスプレイで少し協力します。

それと7月23日(土)の夕方には、「天文趣味と天文アンティーク」の題目で、少しお話しする時間を作っていただきました(申込みはすでに終了の由)。

当日まであと1週間を切ったのに、まだ話の内容が決まってないという、実にゆるゆるな企画ですけれど、メルキュール骨董店さん秘蔵の幻燈器を使って、古い天体スライドを投影したりしながら、天文アンティークの魅力について、ぼそぼそと語る予定です。

せっかくの夏休みですから、何事も鷹揚にいきましょう。

照る日、曇る日 ― 2016年07月17日 20時59分20秒

今日はダメな日でした。

あ、これはいいな…というものを見つけて、無事購入にこぎつけたところまでは良かったんですが、その後がいけませんでした。支払いと発送の方法をめぐって、アメリカの売り手と最後まで話が噛みあわず、結局キャンセルせざるをえませんでした。

時間と労力をかけて、徒労感のみ残る結果に終わりましたが、まあそれはお互い様です。こちらに非があるとは思えないのですが、かと言って、先方が格別無茶を言ったわけでもなく、要は間が悪かったのでしょう。こういうときもあります。

――と、自分を納得させようとしても、やっぱり悔しい。逃がした魚は常に大きいものです。ああ、やっぱりダメな日だ。。。

★

しかし、です。

そんな気分を帳消しにする出来事が、今日はありました。

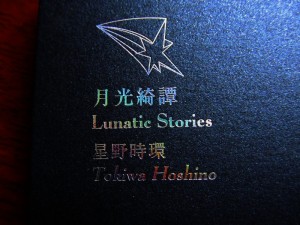

悄然とした気分でいるところに宅配便が届き、封を開けたら、中から現れたのがこの本でした。

そんな気分を帳消しにする出来事が、今日はありました。

悄然とした気分でいるところに宅配便が届き、封を開けたら、中から現れたのがこの本でした。

メタリックな光を見せる深い青の装丁。

アトリエ空中線の間奈美子さんがデザインされた、美しいオブジェのような本です。

アトリエ空中線の間奈美子さんがデザインされた、美しいオブジェのような本です。

本書は氏の掌編31編を収めた作品集です。

夜ごとに一作ずつ読めば、ちょうど一か月で読了する仕掛け。

私もこれからひと月かけて、その世界に沈潜する予定です。

その趣向といい、作品の色合いといい、星野氏もまた「タルホの子」であることは明白でしょう。

夜ごとに一作ずつ読めば、ちょうど一か月で読了する仕掛け。

私もこれからひと月かけて、その世界に沈潜する予定です。

その趣向といい、作品の色合いといい、星野氏もまた「タルホの子」であることは明白でしょう。

――というわけで、やっぱり今日は良い日でした。

人生、照る日もあれば、曇る日もありますね。

人生、照る日もあれば、曇る日もありますね。

(と、簡単に気分がころころする人は「お天気屋」と呼ばれて、軽侮の対象になったりしますが、でも今日はやっぱり良い日でした。)

夏の日の天文台 ― 2016年07月18日 12時07分19秒

博物蒐集家の夏休みに相応しい気分を整えるため、夏向きの品に目を向けます。

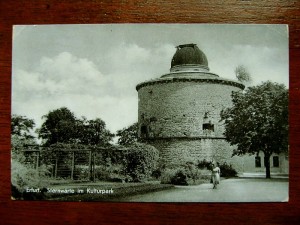

中世の城塞のような天文台。

その前をコツコツと歩く女性。

白い雲と濃い緑に、夏の匂いを感じます。

白い雲と濃い緑に、夏の匂いを感じます。

キャプションには、「Erfurt. Sternwarte im Kulturpark(エアフルト。文化公園内の天文台)」とあります。

エアフルトはドイツ・チューリンゲンの古都。

同地の市民公園の中に置かれた公共天文台の外観を写した絵葉書です。

エアフルトはドイツ・チューリンゲンの古都。

同地の市民公園の中に置かれた公共天文台の外観を写した絵葉書です。

★

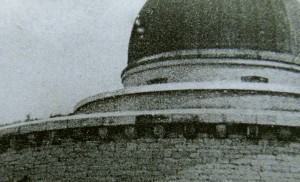

この絵葉書でちょっと驚いたのは、その発行時期。

この絵葉書は、オフセットの網点印刷ではなく、石版刷りなので、黙って見せられたら1910年頃の絵葉書か…と思ってしまいそうです。

(切手は旧・東ドイツのもの)

でも、裏面の消印は「1964年8月31日」付けで、戦後も戦後、戦争が終わって20年近く経ってからのものです。石版がこの頃まで絵葉書に使われていたのは意外でした。

★

(現在の天文台。出典:Wikipedia「Zitadelle Cyriaksburg」の項より)

ときに、「城塞のような」と書きましたが、これは1528年に建てられた、本物の城塞建築の遺構であり、この地には12世紀以来、都市防備の城壁が築かれていたのだそうです。

その支配者は時と共に変わりましたが、1919年に周辺緑地を含めて、市民のための公園として開放され、戦後は東独政権下で、さまざまなイベントを催す場となりました。

この絵葉書当時は、「文化公園(Kulturparkクルトゥルパーク)」と呼ばれましたが、現在は「エガパーク(Egapark)」の名で親しまれています。

この絵葉書当時は、「文化公園(Kulturparkクルトゥルパーク)」と呼ばれましたが、現在は「エガパーク(Egapark)」の名で親しまれています。

★

さて、気になる天文台の詳細ですが、この塔が天文台に改装されたのは、やはり戦後の1950年のことで、大規模なガーデン・ショーが開かれたのに合わせてオープンしました。

ドームはカール・ツァイス・イエナ製、そしてメイン機材は、口径130ミリ、焦点距離1950ミリの屈折望遠鏡…と聞くと、天文台にしてはずいぶん小さいと思われるかもしれませんが、これは元々同地の中等学校にあった古い望遠鏡を譲り受けたもので、その歴史性が尊重されたのでしょう。

ドイツ語版ウィキペディアの記事(egaparkの項)には、「この天文台は、偉大な天文学者ヨハン・ヒエロニムス・シュレーターの生誕地における、最初の、そして今日に至るまで唯一の公共天文台である」と記されていて、なるほどと思いました。

ヨハン・シュレーター(1745-1816)は熟練の観測家で、月や惑星の観測で名を残しましたが、たしかに彼が用いた機材も、これと大同小異のものでしたから、シュレーターを偲ぶには恰好の場かもしれません。

★

…というようなことを調べながら書いていると、1枚の絵葉書からでも、いろいろ学ぶことは多いです。まあ、低徊趣味といえば低徊趣味で、そこから何か新しいものが生まれるとは思えませんが、博物蒐集家の休暇には、こういうのんびりした、ちょっと物憂い時の過ごし方こそあらまほしいものです。

【参考ページ】

■egapark (Wikipedia)

https://de.wikipedia.org/wiki/Egapark

https://de.wikipedia.org/wiki/Egapark

夏雲 ― 2016年07月20日 06時04分53秒

自分は何に季節を感じるのかなあ…と考えたとき、パッと思いつくのは雲です。

何か季節の変化を述べるとき、雲への言及が有意に多い自覚があります。

(前回の記事もそうです。)

何か季節の変化を述べるとき、雲への言及が有意に多い自覚があります。

(前回の記事もそうです。)

春の柔らかい雲

夏の真っ白い雲

秋の突き抜けるように高い雲

冬のちぎれ飛ぶ雲

夏の真っ白い雲

秋の突き抜けるように高い雲

冬のちぎれ飛ぶ雲

ぽけーっと空を見上げていると、街中では星はさっぱり見えませんが、雲はよく見えるので、自ずとその印象が残るのでしょう。

★

夏の雲を写した幻灯スライドを見つけました。

欄外には「40 The rolling summer clouds (うねる夏雲)」のタイトル。

「40」の番号は、これがセットものの1枚であることを意味しており、おそらく雲をテーマにしたシリーズに含まれていた品でしょう。年代は1910年頃と思います。

「40」の番号は、これがセットものの1枚であることを意味しており、おそらく雲をテーマにしたシリーズに含まれていた品でしょう。年代は1910年頃と思います。

こうして見ても何だか分かりませんが、例によって、ディスプレイの光を透かして眺めてみます。

100年前、イギリスの田園地帯から見上げた空と雲。

タイトル通り、モクモクとうねるように盛り上がっているものの、日本の入道雲よりは一寸おとなしめです。でも、緯度の高いイギリスでは、これでも十分「夏雲、奇峰多し」の感を催したのかもしれません。

タイトル通り、モクモクとうねるように盛り上がっているものの、日本の入道雲よりは一寸おとなしめです。でも、緯度の高いイギリスでは、これでも十分「夏雲、奇峰多し」の感を催したのかもしれません。

樹々のシルエット。

夏なのに、ちょっと葉っぱがまばらな木もあります。

夏なのに、ちょっと葉っぱがまばらな木もあります。

夏の雲のさらに頭上には、早くも秋を感じさせる雲が浮かんでおり、これはもう夏も終わりに近い頃の光景なのかもしれません。

…そんな季節の移ろいを感じさせる、良い写真だと思います。

…そんな季節の移ろいを感じさせる、良い写真だと思います。

熱くて冷たいもの ― 2016年07月21日 09時38分19秒

「夏は暑い」

セオリーどおり暑いですね。

セオリーどおり暑いですね。

オーロラの海をゆくレーニン号。

全長134メートル、旧ソ連が1959年に完成させた、世界初の原子力砕氷船です。

全長134メートル、旧ソ連が1959年に完成させた、世界初の原子力砕氷船です。

砕氷船…と聞くと、南極観測船をパッと連想しますが、レーニン号が就航したのは北極海で、ソ連がその建造を急いだのも、冬の北極海で航路を確保するためでした。

3基の原子炉(後に2基に換装)が生み出す高熱は、44,000馬力のパワーを生み、その巨大な船体は、凍てつく氷をバリバリと砕きつつ、白一色の世界に黒い筋を付けながら、ゆっくりと進みました。(…その場を見たわけではありませんが、きっとそのはずです。)

このバッジは見た目が新しいので、当時のものではなくて、わりと新しいお土産品かもしれません。でも色合いがきれいで、レリーフの造形もなかなか秀逸です。

★

レーニン号は、まさに「熱くて冷たい」存在。

彼が氷海をゆく様を想像すると、いっとき涼を覚えますが、同船は深刻な原子炉事故も経験しており、1965年には乗組員が最大30名死亡した…などと聞くと、別の意味でもヒヤッとします。

彼が氷海をゆく様を想像すると、いっとき涼を覚えますが、同船は深刻な原子炉事故も経験しており、1965年には乗組員が最大30名死亡した…などと聞くと、別の意味でもヒヤッとします。

【参考】 ウィキペディア 「レーニン (原子力砕氷艦)」 の項

再びレーニン号 ― 2016年07月22日 06時16分39秒

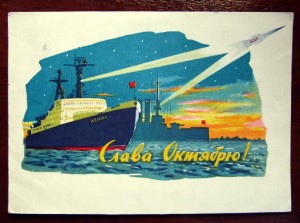

ついでに、レーニン号の絵葉書も載せておきます。

星のまたたく暁の空(それとも夕暮れ?)。

砕氷船レーニン号と、軍艦のシルエットから照射されたサーチライトが、ソ連のロケットを真一文字に照らしています。

砕氷船レーニン号と、軍艦のシルエットから照射されたサーチライトが、ソ連のロケットを真一文字に照らしています。

何か政治的プロパガンダなのだろうと想像はつくものの、こういうのは背景が分からないと、何を表現しているか、さっぱり分からないですね。

絵葉書の下に書かれたロシア語をグーグルに尋ねたら、「Glory to the October!」の意味だと教えてくれました。すなわち、1917年に勃発した十月革命を讃える言葉だそうです。そうは分かっても、依然謎めいた感じは残りますが、おそらくソ連の技術力と軍事力が新しい時代を照らし、かつ切り拓く…みたいなイメージなのでしょう。

裏面には1961年の消印が押されており、これまた「熱くて冷たい」冷戦期の空気を今に伝えています。

まあ、強権政治の暗い記憶はそれとして、この砕氷船と青い星空の取り合わせには、たしかに涼味を感じます。

照る日、曇る日、また照る日 ― 2016年07月23日 07時15分52秒

今週の初め、アメリカの売り手との買い物交渉が不調に終わり、泣く泣く購入をあきらめた…ということを書きました。

しかし、昨日先方からメールが来て、「家族の看護で、しばらくPCの前に座れませんでしたが、例の品にまだ関心はありますか?」とのこと。もちろん大ありです。こうして、以前こちらが提示した条件を先方が受け入れてくれて、無事成約。

こういう些細なことで口笛を吹いたりするのは、我ながら浮薄だと思いますが、まあ人生捨てたものじゃないですね。

★

そこで「天文趣味と天文アンティークの誕生」をテーマに、少し駄弁をふるうことになっていて、さすがに何も考えずに臨むのはまずいだろう…と、先日来腕組みをして沈思したものの、結局何も決まらぬまま、アドリブでいくことにします。

来場される方、そしてお膳立てをしてくれた antique Salon さんはじめ関係諸方面には、申し訳ないことですが、「下手の考え休むに似たり」の言葉通り、沈思したからといって、パフォーマンスの質が上がるわけでもなく、これはもうそういうものとしてお許しを願います。

こちらは照るか、曇るか予想がつきませんが、きっと人生捨てたものじゃないでしょう。

首都の週末(1)…インターメディアテク(前編) ― 2016年07月24日 20時50分06秒

味のある一日であった。

…昨日経験したさまざまな出来事を、そう総括したいです。

…昨日経験したさまざまな出来事を、そう総括したいです。

時間にすれば一日、いやわずか半日のことですが、人間によって生きられる時間は、物理的時間以上に伸縮・濃淡に富むものです。そして、昨日は大いに時間が濃くかつ長く感じられました。

昨日出かけた主目的は、既報のごとく、池袋のナチュラルヒストリエで開催中の「博物蒐集家の応接間」のレセプションに出席することでしたが、そこに至るまでにも、いろいろなプレ・イベントがあったので、ゆるゆると流れに沿って振り返ることにします。

★

東京駅に着いたら、何はともあれ、インターメディアテクを訪ねなければなりません。

一途にそう思いこんだわけは、昨年10月から始まった「ギメ・ルーム開設記念展“驚異の小部屋”」を見たかったからです。

「驚異の小部屋」と名付け、インターメディアテクという巨大な驚異の部屋の中に、さらに小さな驚異の部屋が作られているという、一種の入れ子構造が面白いのですが、この「小部屋」は、デザインがまた良いのです。

インターメディアテクは相変わらず写真撮影禁止なので、その様子は下のページに載っている写真を参照するしかありません。

■大澤啓:ギメ・ルーム開設記念展『驚異の小部屋』

「展示法」の歴史と交流―フランス人蒐集家エミール・ギメ由来の展示什器と

その再生

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v20n2/v20n2_osawa.html

「展示法」の歴史と交流―フランス人蒐集家エミール・ギメ由来の展示什器と

その再生

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v20n2/v20n2_osawa.html

(画像だけならば、手っ取り早くこちらで)

赤を基調としたメイン展示室とは対照的な、この浅緑の空間は、実に爽やかな印象を与えるもので、ヴンダーカンマー作りを目指す人に、新たなデザインの可能性を示唆するものでしょう。

(赤を基調としたメイン展示室。『インターメディアテク―東京大学学術標本コレクション』(平凡社)より)

…と、デザイン面だけ褒めるのも変ですが、実際、この展示室の目玉は、個々の展示物よりも、それを並べているフランス渡りの古風な什器(19世紀のフランス人実業家、エミール・ギメが自分のコレクションを展示するために誂えたもの)であり、それを配した「展示空間」そのものが展示物であるという、これまた奇妙な入れ子構造になっているのでした。

私は小部屋に置かれたソファに腰をかけ、展示されている「空間」を堪能しつつ、「ヴンダーカンマーとは実に良いものだ」と、今さらながら深く感じ入りました。

★

そして、これは全く知らずに行ったのですが、現在、特別展示として『雲の伯爵――富士山と向き合う阿部正直』というのをやっていて、これまた良い企画でした。

「雲の伯爵」というのは修辞的表現ではありません。

本展の主人公、阿部正直(1891-1966)は、華族制度の下、本物の伯爵だった人で、その家筋は備後福山藩主にして、安政の改革を進めた老中・阿部正弘の裔に当ります。

本展の主人公、阿部正直(1891-1966)は、華族制度の下、本物の伯爵だった人で、その家筋は備後福山藩主にして、安政の改革を進めた老中・阿部正弘の裔に当ります。

阿部は帝大理学部で寺田寅彦に学び、1923年には1年間ヨーロッパを遊学。1927年、御殿場に「阿部雲気流研究所」を設立し、本郷西片町の本邸内にも実験室を作り、富士山麓をフィールドとした雲の研究に専心しました。

…というと、何だか気楽な殿様芸を想像するかもしれませんが、阿部は戦後、中央気象台研究部長や気象研究所長を歴任しており、その学殖の確かさを窺い知ることができます。

(阿部正直が撮影した山雲の写真。藤原咲平・著『雲』(岩波書店)所収。『雲』は日本の代表的な雲級図(雲の分類図)で、初版は1929年に出ましたが、阿部の山雲写真は、1939年の第4版から新たに収録されました。)

展示の方は、阿部の研究手法の白眉といえる、様々な光学的記録手段――雲の立体写真や、映画の手法を用いた雲の生成変化の記録などをビジュアルに体感できるものとなっています。

(同上)

広大な富士の裾野、秀麗な山容、その上空に生じる雲のドラマ。

想像するだに胸がすくようです。

想像するだに胸がすくようです。

(同)

上で殿様芸云々と言いましたが、潤沢な資金を用いた阿部の研究は、まさに「殿様」ならではのものであり、その研究を殿様芸と仮に呼ぶならば、その内でも最良もの…と言ってよいのではないでしょうか。

(この項つづく)

首都の週末(2)…インターメディアテク(後編) ― 2016年07月25日 20時59分58秒

インターメディアテクは、ミュージアムショップがよくない…と、以前書きました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/10/14/7458230)。

さて、最近はどうであろうかと、例によってミュージアムショップ(正式には、「IMTブティック」と呼ぶそうです)に立ち寄ったんですが、品数も幾分か増え、オリジナルの品――以前とは違って、ちゃんと収蔵品にちなむもの――も並んでいたので、ちょっと嬉しかったです。

その中でも特に目を惹いたのが、この標本壜。

(つまみを含む全高は約33cm)

古くなった保存液の風情を出すため、黄褐色の透明シートを丸めて入れてあるのが、心憎い工夫です。

ショーケースには「オリジナル標本瓶 15本限定」という以上の説明はなく、また店番のバイト氏に聞くのも覚束ない気がしたので、特に聞かなかったのですが、若干擦れや汚れがあって、まっさらの新品ではなさそうです。おそらく東大のどこかから出て来たデッドストック品ではないか…と思いました(この点は定かではありません)。

ガラス蓋のつまみ。手わざを感じさせる涼し気な練り玉。

それを透かして見る景色を見ながら、「驚異の小部屋」で見かけた、分厚い半球状のガラスに覆われた標本をぼんやり思い浮かべました。

それを透かして見る景色を見ながら、「驚異の小部屋」で見かけた、分厚い半球状のガラスに覆われた標本をぼんやり思い浮かべました。

私が行ったときは、これがショーケースに4本並んでいました。

それぞれにエディション・ナンバーが入っているのですが、そのうちの1本を見たら、「お、一番やんけ」…と、別に河内弁にならなくてもいいですが、ちょっとラッキー感があったので、思い切って購入することにしました。

そして、包んでもらった壜を手に、いそいそとインターメディアテクのゲートを出ようとしたところで、館長である西野嘉章氏とすれ違いました。別に言葉を交わしたわけでもなく、本当にすれ違っただけですが、ほんの数秒時間がずれていたら、このすれ違いも生じなかったでしょうから、まさに「袖触れ合うも多生の縁」です。

★

今は漫然と窓際に立ててありますが、ここは「驚異の小部屋」を見習って、もうちょっとディスプレイの仕方を考えてみます。

(さらに、この壜だけでは飽き足らず、インターメディアテクの空気を求めて、帰宅後に画策したことがありますが、それはまた別の機会に書きます。)

(この項つづく。この後は西荻窪に向います)

最近のコメント