回転式星座指導盤 ― 2020年06月01日 05時39分52秒

このブログは、ブラブラ歩きの散歩のようなものです。

散歩なればこそ、途中でふとした発見があるのです。

★

2年前に「世界最大の星座早見盤」という記事を書きました。

そのとき日本の巨大星座早見の例として挙げたのが、京都のゲストハウスに飾られていた逸品です。そのゲストハウスは、あの異色の古道具カフェ、ラガード研究所の淡嶋さんが経営されている不思議な宿で、そこに泊めていただいたのは、さらにその2年前、2016年のことでした。

(画像再々掲)

その巨大早見の正体がふと知れました。

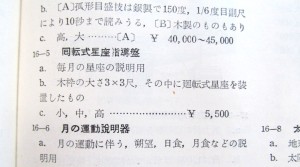

このところ星座早見盤のことを調べていて、一昨日の記事で引用した理科教材カタログ(1955年)の中に、偶然それを見つけたのです。

「回転式星座指導盤」というのが、その正式名称。

以前の記事では7~80cm四方と見込みましたが、実際には3尺すなわち90cm四方と、一層大きなものでした。時代は昭和30年代でほぼ間違いなく、ただ1955年(昭和30年)の出版物に載っているということは、売り出されたのは昭和20年代に遡るかもしれません。

写真で読み取りがたかった文字も、そうと分かれば「星座指導盤」とはっきり読めるし、その上の文字は「中村式」で、当時の中村理科工業(現・ナリカ)製と見当が付きます。

★

散歩は小さな旅であり、旅は大きな散歩―。

こうした小さな出会いの妙に人生を重ねて、いろいろ思うことが多いです。

世の中に落ち着きが戻ったら、懐かしい出会いと新たな発見を求めて、また京都に行きたいなあ…と、そんなことも思いました。

「星座」の誕生(前編) ― 2020年06月06日 14時52分18秒

野尻抱影は、星の民俗を考える上で非常に示唆的な話を、自著『星三百六十五夜』(改装新版1969〔初版1955〕)の中に綴っています。一夜一話形式のこのエッセイ集の5月16日の項に出てくる「マタギの星」というのがそれです。

「飯豊・朝日の山間、小国郷〔引用者注:山形県小国町〕はマタギ(猟夫)の本場として聞こえている。カモシカの皮の甚平に麻のたっつけ(袴)、村田銃と朱房のついた七尺ヤリを携えたのは、一時代昔のことだろうが、私のおいは、その奥も奥の、戸数八戸という越戸部落の山元、熊狩の統率では神の如く崇められていた、当時八十四才のM老人と親交があった。そして、私のために。その部族に伝わる星の名を問い合わせてくれた。」

(マタギ装束、大正6年。出典:新庄デジタルアーカイブ)

抱影が日本古来の星名に関心を持ったのは、大正末年からで、その蒐集活動は昭和20年代いっぱい続きました。これはその時期のエピソードです。文中の「山元」というのは、文脈からすると、山の狩猟権を保有するマタギの棟梁という意味合いのようですが、上の問い合わせに対して、山元のM老人とは別のAという人から返事が来ました(太字は原文傍点)。

「星さまでは、北極星を当方では北の明星といって、大そう崇めて、この方向には鉄砲を打たないことにしてあります。その星の近くにあるたくさんの星を当方では熊座と崇めて毎夜拝んでいます。山元の家では、この方角に当って不浄をさえしないように気をつけております。熊祭には特にこの熊座に灯明を捧げて一同礼拝します 云々」

マタギの古俗に根差したらしい、いかにも野趣に富んだ話です。

「私はこの手紙を手にして、一応は首をひねった。何よりも熊座の「座」が気になったからだ。けれど、これは北の明星(北極星)を熊猟でも北のしるべとして崇めるところから、自然その周囲の星々に熊の名をつけたもので、大熊・小熊とは偶然の符号だろうと思い返した。」

昔の囲炉裏を切った民家では、主人が座るのは「横座」、妻は「かか座」、客人は「客座」と、人々の座る位置が厳密に決まっていました。そこから類推すると、北極星のまわりで、神聖な熊が座を占めるべき位置を「熊座」と呼んだのは、さして突飛とも思われません。

でも、やっぱりこの話にはオチがあったのです。

翌年、抱影のおいは直接小国郷を訪ね、その真相を抱影に知らせて寄こしました。

「Aという人は、この部落で二十年からいる、六十を越した先生だったのは意外でした。字のたっしゃな人が居らぬため返信を頼まれたのだそうで、熊座が果して小学読本からのものだったのにはがっかりしました。」

そう、古俗でも何でもなく、「熊座」の名は小学校の副読本に出てくる「おおぐま座、こぐま座」の引用だったのです。

「もっとも先生の教育宜しきを得るためか、八十四の山元のMじいさんまで、大熊座と小熊座とは、シチョーノホシとネノホシ〔引用者注:北斗七星と北極星のこと〕附近の古来からの別称と思ってるらしいのです。この二つの名を、黄いろい前歯が一本だけの老人の口から聞い〔原文ママ〕時の感じを御想像下さい。云々

私も苦笑するほかはなかった。そして、教育もよくもまあ普及したものだと思った。」

★

その教育の片棒をかついだのは、他ならぬ抱影自身ですから、彼も苦笑いするばかりでは済まんぞ…と思いますが、まあこういうことは明治以降、各地で絶えず起こったでしょう。

近代に限らず、江戸時代も出版文化は非常に盛んでしたから、地方の知識人が書物から得た知識を元に、その土地の古俗に国学的解釈をまぶして、それがまた地誌に記録されて、いつのまにか確固たる「事実」に転化したり…なんてことは、いくらでもあったと思います。

こういう民俗調査の陥穽には、よくよく注意しなければなりません。

★

…ということを実は書きたかったわけではなく、今では当たり前の「○○座」という言い方が、明治以降、どのように普及したかを書こうと思ったのでした。前置きが長くなったので、本題は次回に。

(この項つづく)

「星座」の誕生(後編) ― 2020年06月07日 13時32分05秒

昨日のエピソードに似たことは、抱影の評伝を書いた石田五郎氏も自身の経験として述べています(『野尻抱影―聞書“星の文人”伝』、リブロポート(1989)、p.186)。

「また東北地方の山奥にこけしを買いに入ったとき老木地師に尋ねても

「サア、孫たちはオリオンとか北斗七星とかいってますが…」

という返事である。

小学校の天文教育やテレビの科学番組が、古きよき神々を追放したのであろう。」

「サア、孫たちはオリオンとか北斗七星とかいってますが…」

という返事である。

小学校の天文教育やテレビの科学番組が、古きよき神々を追放したのであろう。」

公教育の普及によって、古い星名が消滅することは、ひとつの文化が消え去ることに等しく、それを惜しむ気持ちはよく分かります。そして消え去る前に、それを記録しておくことは、同時代人の責務だと思います。

とはいえ、民間語彙を駆逐する立場にある、科学のボキャブラリーにしたって、やっぱり消長と盛衰があって、一つの言葉が生まれれば、一つのことばが消えていくのが常でしょう。

★

今回のテーマは「星座」という言葉の誕生をめぐってです。

これは、5月31日の記事に対する、S.Uさんのコメントが元になっています。

その中で、S.Uさんは constellation という外国語が「星座」と訳された時期、そして個々の星座を「○○座」と呼ぶようになった時期を問題にされ、明治30年代に画期があったのでは?という仮説を述べられました。

★

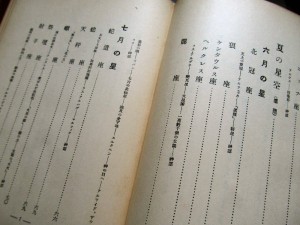

ここでもう一度抱影に登場してもらって、彼のヒット作、『星座巡礼』(研究社、大正14/1925)を開くと、そこには「北冠座」とか「蛇遣座」とかの項目が並んでいます。

(手元にあるのは昭和6年(1931)の第7版です)

「北冠座」というのは、今でいう「かんむり座」のことで、後者も今は「へびつかい座」とかな書きすることになっているので、古風といえば古風ですが、そう違和感はありません。そして、抱影以後は、誰もがこういう言い方に親しんでいます。「おおぐま座」とか「オリオン座」とか、個別の星座を「○○座」と呼ぶのは、確かに便利な言い方で、コミュニケーションにおいて言葉の節約になります。

でも、昔はそうではありませんでした。

そもそも「コンステレーション」に伝統的な日本語を当てれば「星宿」であり、実際そのように呼ぶ人が、昔は大勢いたのです。そして「星座」の訳語が生まれても、そこからさらに「○○座」の表現が使われるまでには、結構タイムラグがありました。

★

さっそく実例を見てみます。

明治時代の天文書における表記の変遷(「星座」vs.「星宿」、および個々の星座の呼び方)をたどってみます。ここでは便宜的に、明治時代を3区分して、「前期」(鹿鳴館の時代まで、1868~1883)、「中期」(日清戦争を経て日英同盟まで、1884~1902)、「後期」(日露戦争と大正改元、1903~1912)とします。

【明治前期】

〇関藤成緒(訳)『星学捷径』(文部省、明治7/1874)

「星座」(星座例:“「ヘルキュルス」星座”、“「オライオン」星座”)

〇西村茂樹(訳)『百科全書 天文学』(文部省、明治9/1876)

「星宿 コンステルレーション」

(星座例:“大熊 ウルサマジョル”、“阿良〔「オリオン」とルビ〕”

〇鈴木義宗(編)『新撰天文学』(耕文舎、明治12/1879)

「星宿」

〇内田正雄・木村一歩(訳)『洛氏天文学』(文部省、明治12/1879)

「星座」〔「コンステレーション」と左ルビ〕

(星座例:“ユルサマジョル グレートビール(大熊)”、“リブラ バランス(秤衡)”、“ヘルキュレス ヘルキュレス(神ノ名)”、“オリオン オリオン”)

(『洛氏天文学』より。下も同じ)

【明治中期】

〇渋江保(訳)『初等教育 小天文学』(博文館、明治24/1891)

「星宿」(星座例:“グレート、ビーア(大熊星)”、“ヅラゴン(龍星)”、“オリオン”)

〇須藤伝治郎『星学』(博文館、明治33/1900)

「星宿」(星座例:“ウルサメージョル(大熊)”、“シグナス”、“ライラ(織女)”、“ヲライヲン(参宿)”)

〇横山又次郎(著)『天文講話』(早稲田大学、明治35/1902)

「星座」(星座例:“大熊宮”、“かしおぺや宮”、“獅子宮”、“おりよん宮”)

【明治後期】

〇一戸直蔵(訳)『宇宙研究 星辰天文学』(裳華房、明治39/1906)

「星座」(星座例:“大熊星座”、“かっせおぺあ星座”)

〇本田親二(著)『最新天文講話』(文昌閣、明治43/1910)

「星座」(星座例:“大熊星座”、“獅子座”、“カシオペイア座”)

〇日本天文学会(編)『恒星解説』(三省堂、明治43/1910)

「星座」(星座例:“琴(こと)”、“琴座のα星”、“双子座β星”)

★

こうして見ると、「星座」という言い方は結構古くて、明治の初めにはすでに使われていました。しかし、「星宿」も頑張っていて、最終的に「星座」で統一されたのは、明治も末になってからです。日本天文学会が創設され(明治41/1908)、用語が統一されたことが大きかったのでしょう。

「星座」vs.「星宿」に関しては、最終的に新語が勝ち残った形です。

単に明治人が新し物好きだから…ということなら、「Astronomy」も、古風な「天文学」ではなしに、新語の「星学」が採用されても良かったのですが、結果的に定着しませんでした。この辺はいろいろな力学が作用したのでしょう。

いっぽう「〇〇座」の言い方ですが、これもいろいろ試行錯誤があって、「○○星座」とか、「○○宮」とかを経て、最終的に「○○座」が定着したのは、これも明治の末になってからです。

★

ときに先のコメント欄で、S.Uさんが「以下は私論ですが」と断られた上で、

「星座は境界のある「空の区域」を示すものですから、単に星座の絵柄の名前でなく「座」をつけるのが正式とされたのだと思います。」「少なくとも学術的には星座は常に空の区域の名称ですから、星座名としての「オリオン」は間違いではないとしても、正式名称は「オリオン座」でその省略形と見なされるのではないかと思います。」

と述べられたのを伺い、なるほどと思いました。

要は、棍棒を振り上げて、雄牛とにらみ合っているのは、たしかに空の狩人「オリオン」ですけれど、オリオンを含む空の一定エリアを指すときは「オリオン座」と呼ぶのだ…という理解です。たしかに、1930年に国際天文学連合が、星座間の境界を確定して以降は、このように星座のオリジナルキャラと、「○○座」という空域名は、明瞭に区別した方が便利で、実際そのように扱われることが多いのではないでしょうか。

(天界の土地公図。『Délimitation Scientifique des Constellations』(1930)表紙)

とはいえ、改めて考えてみると、東洋天文学で「参」と「参宿」を区別したように、現代の「空域としての星座」は、むしろ「星宿」の考え方に近く、オリオン座も「オリオン宿」と呼んだ方がしっくりするのですが、これはもうどうしようもないですね。

空の土地公図(前編) ― 2020年06月09日 06時31分03秒

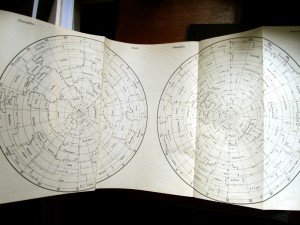

前回の記事に出てきた「空の土地公図」の中身を、参考のために見ておきます。

その名称を『Délimitation Scientifique des Constellations(諸星座の科学的分界)』と言います。後ほど見るように、その中身は地味ですが、その科学史上の意義は、はなはだ大なるものがあります。

★

そもそも、昔の星図における星座の扱いはどうだったか?

例えば1888年にドイツで出版された星図を見てみます。

(ヤコブ・メッサー著、『天体観測用星図帳(Stern-Atlas für Himmelsbeobachtungen)』表紙。貼り付けられた北天星図のうねうねした星座境界に注目)

(同書より、ふたご座付近)

昔も今も、星座の絵姿に関しては、一定の共通理解があったわけですが、その絵姿の「外側」の取り扱いがあいまいでした。言うなれば、星座の国土に付属する「領海」の範囲がはっきりしなかったのです。昔の星図で境界がうねうねしていたのは――そして、そのうねうね具合が、人によって違ったのは――その反映です。(しかも、星座の数自体一定していませんでした。メジャーな星座はいいとしても、過去の学者が提案した、様々なマイナー星座があって、その扱いが人によって違ったからです。)

★

それに対して、今の星図は、星座と星座の境界がかっちり決まっています。

(今のふたご座)

天文学者の国際組織、国際天文学連合(IAU)が、1920年代に、明確な意思を持ってそのように決めたからです。その具現化が、この『諸星座の科学的分界』なのです。

事の経緯を、手っ取り早くウィキペディアの「星座」【LINK】の項から転記してみます。

「1922年にIAUの第1回総会がローマで開催された際、〔…〕ベルギーのウジェーヌ・デルポルトとカスティールズは、北天の星座に対して赤道座標の経線と緯線に平行な円弧で境界線を設けることを提案した。」

ここに登場するデルポルト(Eugène Joseph Delporte、1882-1955)というのが、星座画定の立役者で、『諸星座の科学的分界』の著者。

「IAUは、1925年にケンブリッジで開催されたIAU総会で「星座の科学的表記」の分科会を設立し、デルポルトに赤緯-12.5°以北の天球上の境界線を策定するよう要請した。〔…〕IAUは、北天と同じく南天の星座の境界線も定めるように要請、これを受けたデルポルトは〔…〕境界線の改訂案を策定した。この案がIAUで承認され、1930年にケンブリッジ大学出版会から「Délimitation Scientifique des Constellations」と「Atlas Céleste」という2つの出版物として刊行されたことにより、現在の88の星座の境界線も確定された。」

こういうことは、得てして国家間の思惑が対立して紛糾しがちですが、この場合トントン拍子に事が運んだのは、誰しも不便を感じていたからでしょう。

「このようにして、各星座の名称と領域が厳密に決められたことによって、あらゆる太陽系外の天体は必ずどれか1つの星座に属することとな」り、まずはメデタシメデタシ。地上の国境線と違って、空の国境線はこうして無血確定したのでした。

…と前置きして、本の中身は次回に回します。

(この項つづく)

空の土地公図(後編) ― 2020年06月10日 06時41分18秒

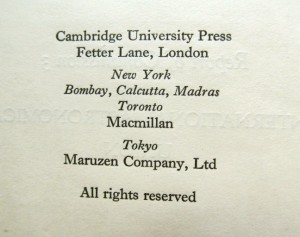

これが本のタイトルページです。

イギリスで出た本ですが、言語はフランス語で、著者はベルギー人と、この本の国際的な性格がよく出ています。

左側に見えるコピーライト表示に目を向けると、

ケンブリッジ大学出版局のほか、アメリカ・インド・カナダに展開していたマクミラン社、そして日本の丸善が版権を共同保有していて、こちらも非常に国際的です。

本書は前半が土地台帳というか、星座境界線の位置を示す詳細データが、ずらずら続きます。ページ数にして35ページ。まあ、見て面白いことはないんですが、興味深くはあります。デルポルト博士が眉間にしわを寄せて、苦労しながら数字を書き出していった様が想像されます。

そして、後半がいわば土地公図に相当する図面。

南北両天各13図、計26図が収載されています。

上から見ても↓

横?から見ても↓

パキパキとまっすぐな線が、まさに新時代です。

まあ、この図だけだと普通の星図とあまり変わりませんが、

巻末折込の図はまさ公図。そこには星がいっさい描かれておらず、境界線だけがカクカク引かれ、座標値が書き込まれています。

野を駆ける狩人オリオンも、今やすっかり塀の中に囲い込まれた観あり。

振り上げた棍棒まわりの区画が、いかにも細かいですね。ご近所と土地をめぐる相論がいろいろあったのでしょう。

南半球の星座は、北半球の星座とちがって、さしたる歴史的因縁もないので、もっとスパスパ境界を決めればいいように思いますが、「みなみのさんかく座(Triangulum Australe)」なんか、無駄とも思えるほど細かいです。

なんだかせせこましいような、世知辛いような気がしますが、科学の世界では「一義的に決まる」ということが、すこぶる重要であり、そうするだけの価値があったのでしょう。

★

以下余談ですが、今回、改めてしげしげと見たら、手元の一冊は、かのアルゲランダー(Friedrich Wilhelm August Argelander、1799-1875)が、「ボン掃天星表」を作った、ボン大学付属天文台の旧蔵書と気付きました。

時代的にはアルゲランダーとは全然関係ないし、だからどうだという話なんですが、私はこういう学問の香気をむやみと有難がる癖があります。1冊の本からも、天文学の歴史がいろいろ偲ばれて、興味は尽きず、こういうのも古書の魅力の一つでしょう。

ちなみに、同天文台は戦後徐々に観測拠点を他所に移して、旧天文台の建物は、現在、歴史的遺産として保存されているとのこと。

(ボン大学旧天文台。Wikipediaより)

星座ボタン ― 2020年06月12日 20時41分46秒

星座の範囲がカクカク定まって、科学がずんずん先に進んでも、人々の星座観は旧来のイメージを引きずっていて、その辺は今でもあまり変わりがなさそうです。(そもそも星座という存在が古代の残滓なので、古めかしくて当然です。)

上の写真に写っているのは、星座絵のガラスボタンです(直径2㎝)。

売ってくれたのはカリフォルニアの人ですが、ガラスボタンといえばチェコなので、元はチェコ製かもしれません。黒いプレスガラスに手彩色で仕上げてあります。

(ボタンの背面)

時代はよく分かりません。1930年代かもしれないし、1950年代と言われれば、そんな気もします。20世紀前半~半ばのものと言えば、大体当たっているでしょう。

それにしてもこのボタン、遠くから見たら何だかよく分からないし、近くから見てもやっぱり分かりません。至近距離でじっと見つめて、初めて星座の絵柄が分かるので、こうなると江戸小紋の美学みたいなものです。西洋の人も、こういうのを「粋」と思うんですかね。

星座スタンプ ― 2020年06月13日 08時34分36秒

星座にちなむ小物というと、こんなものを見つけました。

黄道12星座をデザインした、天球儀風の印刷ブロックです。

小物といっても、たてよこ8cm近くあって、印刷ブロックとしては結構大きいです。

おそらく1920~30年代の品。売ってくれたペンシルベニアの業者さんは、廃業した印刷屋の在庫をごそっと買い取ったらしく、他にもインクまみれの古い印刷ブロックを、たくさん売りに出していました。

刷り上がりのイメージ(左右とネガポジを反転)。

気になるのは、これを「何」に使ったかです。

もちろん印刷するために使ったわけですが、その刷ったものの用途は、はたして何であったか? まあ、普通に本の挿絵かもしれないんですが、ひょっとしたら、星占い用のシートを印刷するのに使ったのかな?…という想像もしています。

以前登場した、ホロスコープ用印刷ブロック【元記事】と似た感じを受けるからです。

(右側に写っているのがそれ。以前、記事を書いたときは、占星術師が手元でポンポンと捺して使うのだと考えましたが、これも町の印刷屋さんに一気に刷ってもらった方が便利そうです。)

上の想像の当否はしばし脇に置いて、なかなか素朴で愛らしい品です。

雨と月 ― 2020年06月14日 12時12分14秒

雨がやんで、少し空が明るくなりました。

それでも、空は依然として湿った灰色をしています。

★

今は官許の旧暦がないので、何を以て正しい日付とするか、そこに確かな答があるわけではありません。それでも日めくりを見れば、旧暦の日付が載っています。

旧暦は、新暦のだいたいひと月遅れですから、梅雨の今頃は、例年だと旧暦5月に入って幾日か過ぎた時分にあたります。ただし、今年は4月と5月の間に「閏(うるう)月」がはさまったせいで、来週の今日(21日)から、ようやく旧暦5月が始まるんだそうです(今日はまだ閏4月の23日です)。

例年でいえば、旧暦5月はたいてい梅雨の盛りなので、5月には「雨月(うげつ)」の異称があります。そして「雨月」は「雨夜の月」も意味し、雨雲に隠れた月を偲ぶ語でもあります(俳句の世界だと、お月見の晩に限って言うので、秋の季語です)。さらにまた、上田秋成は「雨が上がり、おぼろな月が顔をのぞかせた晩に編纂したから…」という理由で、自らの怪談集を『雨月物語』と命名しました。

雨と月の関係性もいろいろです。

両者は人々の心の中で、反発し合いながらも睦み合うところがあって、文学上の扱いが、なかなかこまやかです。

★

野口雨情の「雨降りお月さん」は、意味のよく分からない、不可解な歌ですが、私はずっと寂し気な「月の花嫁」が、雨の降る晩、天馬に揺られて空の旅路を行く場面を想像していました。そして、月に帰ったかぐや姫のことを思ったりしました。

たぶん、これは作者の意図とはずいぶん違ったイメージでしょうが、「雨情」と名乗るぐらいですから、彼が雨に思い入れがあって、月の横顔に麗人の姿を重ねて愛していたことは確かだという気がします。

★

明月もよく、おぼろ月もよく、そして雨月もまたよいのです。

(月と流水紋。京都十松屋製の舞扇。いっとき月にちなむ「和」の品にこだわった時期があって、今もその思いは伏流水のように潺湲(センカン)と続いています。)

日本の星座早見盤史に関するメモ(7)…ここまでの整理 ― 2020年06月16日 06時59分06秒

さて、時計を巻き戻して、ちょっと前に「日本の星座早見盤史に関するメモ」というのを書いていました。6回まで書いたところで放置していましたが、あれだけだといかにも中途半端なので、もう少し書き足します。

★

まず、これまでのところで分かっている事実を確認しておきます。

①製品版に限っていうと、戦前の星座早見盤は、三省堂の独占状態にあった。

②戦後は、複数のメーカーが星座早見盤の製作・販売を手掛けるようになった。

②戦後は、複数のメーカーが星座早見盤の製作・販売を手掛けるようになった。

ここまでは確実です。さらに、戦後の状況として、

③昭和50年(1975年)頃の主要メーカーとしては、三省堂、渡辺教具、恒星社、地人書館、大和科学教材、名古屋科学館、キング商会を挙げることができる。(太字は複数の資料に重複して挙がっているメーカー。また、赤字は複数の製品を出していた会社。)

これもはっきり分かっています(ただし、三省堂と渡辺教具を除く各製品の詳細や発売年は不明)。

★

さらに、ぼんやりしているけれども、おぼろげに分かっていることも挙げます。

ここで、以前紹介した、昭和30年(1955年)発行の学校教材カタログに、もう一度登場してもらいます。上記の①と③をつなぐ時代の証人です。

(画像再掲)

ここから分かることとして、

④昭和30年当時、学校向けに推奨されていた星座早見盤には3種類あり、サイズと価格の異なる3つのグレード、(A)セルロイド製盤径12cm(60円)、(B)金属製盤径17cm(80円)、(C)経緯線入20cm渡辺式(180円)があった。

これはカタログから直接読み取れる事実です。

ただし、各製品の細部は非常にぼんやりしています。

⑤(C)の製品は、メーカー名から渡辺教具製と推測され、直径20cmという盤のサイズも、後の同社の主力製品(「お椀型」)と同一である。しかし、同社WEBサイトは、自社の星座早見盤発売を1960年としており、そこに謎が残る。

また、

⑥(A)の製品は、メーカー名も商品名も不明だが、先に寄せられたtoshiさんのコメント【LINK】から、その有力候補として、ヘンミ計算尺(株)製の「星座早見盤」である可能性が浮上し、さらにネット情報によれば、同社は少なくとも昭和23年(1948)には星座早見を販売していた。

…という事実も判明しています。

三省堂、渡辺教具に続く、第3の有力メーカーの登場です。

⑦残る(B)については、カタログに写真が載っており、「北半球 全天星座」という商品名を読み取ることもできるが、メーカー名は不明。

順当にいけば、この(B)は三省堂製であるべきところです(同時代の雄だった三省堂製が載ってないのは、逆に不自然です)。しかし、後ほど見るように、「金属製盤径17cm」という形状や、「北半球 全天星座」という名称に合致する製品は、同社のラインナップに見当たらず、この点は今のところ完全に謎です。

★

わずか6~70年前のことですが、戦後の星座早見盤の初期進化の歴史は、一種のミッシングリンクで、今後の解明が強く待たれます。

まずはモノを発掘すること。そして土器の編年作業のように、いろいろな周辺情報と突合して、発掘したモノたちから、整合した矛盾のない歴史を編み上げること―。言うは易く、行うは難きことですが、今必要なのはそうした作業です。それを自分がやれるか…というと、全然自信はないですが、今後、気にかけていきたいです。

★

まずは手近なところから、その後いくつか手にしたモノを元に、メモ書きを続けます。

(この項つづく)

日本の星座早見盤史に関するメモ(8)…渡辺教具「第3期」細見 ― 2020年06月17日 21時13分32秒

その後、戦後の星座早見をいくつか手に入れました。こういうのはモノを手元に置いて、初めて分かることも多いので、調べようと思ったら、蒐集や審美とは別に、どうしても買わないわけにはいきません(とはいえ、この時代の品は今のところ数百円程度ですから、負担感は知れています)。

★

そのうちの1つが、渡辺教具製の古い星座早見盤。

以前の記事(連載第5回)だと、「第3期」に属する品で、メーカー名の記載がまだ「WATANABE」になる前、「渡辺教具製作所」時代のもの。

で、その際記事で掲げた「1960年代後半」というのは、言ってみれば単なる想像に過ぎなかったので、その裏付けを求めて購入したのでした。

今回購入したのは、元箱と元袋の付属する、考えうる限り最良の品です。

ですから、そこには必ずや発行年に関する情報があるだろうと思いました。

しかし予想はもろくも外れて、本体を見ても、袋を見ても、箱を見ても、隅から隅まで凝視しても、発行年はもちろん、それを暗示する記載や、年代特定に結びつくような文言は一切見られませんでした。

要するに、お椀型に発行年が入るようになったのは、「第5期」の「1980年第2版」が最初で、それ以前のバージョンには、年代を物語るデータは記載されてないようなのです(ちなみに、第4期の裏面も第3期と同一であることは、別の商品写真から確認できました)。

(第3期・裏面)

となると、古いバージョンの製品群の発行年は、同時代の雑誌広告等に当たるしか手がなさそうです。(もちろん、直接同社にお尋ねする手もなくはないですが、まずは自助努力です。)

★

うーむ…と思いましたが、もう一度モノを凝視したら、次のことに気づきました。

連載第5回に掲げた「第3期」の写真では見切れていましたが、現物を見たら、「渡辺教具製作所」の前に「(株)」の表示を見つけました。これは大きな手掛かりです。

(第3期・外箱裏面)

渡辺教具のサイトによれば、同社が株式会社になったのは昭和37年(1962)です。

そして、第2期に「(株)」の文字がなく、第3期にはあるならば、両者の間に昭和37年(1962)という年次が必然的にはさまっているはずです。すなわち、第2期の下限(そして第3期の上限)は1962年です。

★

さらに、その後分かったことを、元記事である連載第5回に付記しておきましたが、「第4期」については1970年代後半と、その時代幅を狭めることができたので、結局今わかっていることを編年整理しておくと、以下の通りとなります。

【渡辺教具製 星座早見盤編年表 2020.06.17版】

〇第1期 1955年頃?~1960年前後?(始期・終期とも曖昧)

〇第2期 1960年前後?~1962年頃(始期は曖昧)

〇第3期 1962年頃~1975年頃

〇第4期 1975年頃~1980年

〇第5期 1980年~2000年

〇第6期 2000年~?

〇第7期 ?~現在

※第6期と第7期は、現在両方とも市場に並んでいて、正確な交代時期は不明。

(この項つづく。次回は三省堂版のその後について)

最近のコメント