ヤーキスの夜明け ― 2020年05月02日 14時22分33秒

この連休は、草を植えたり、木を切ったり、網戸を張り替えたりして過ごしています。その合間にお茶を飲み、酒を飲み、本を読み…と、こう書くと、我ながら至極結構なご身分だねと思いますけれど、もちろんこれは強いて悠然としているからそうなので、心の底から寛いでいるわけではありません。

多くの人が感じているであろう、このヒリヒリする不安な思い―。

コロナのことも、コロナ後のことも、10年先のことも、いったん不安に思えば、不安ならざるはなしという今の有様です。

ただ、日本のことはさておき(こんな按配ですから、きっぱりとさておきましょう)、海の外に目を向ければ、理性と才覚で困難を乗り越えつつある地域も多いし、人間の営みの力強さを証する例には事欠きません。そのことは大きな希望です。ヒトというレベルで考えれば、ヒトはてんでダメなところもありますけれど、なかなか大したところもあるなあ…と、そんな当たり前のことを考えながら、今は珈琲を飲んでいます。

桜の話も結局尻切れトンボですが、無事来年の春を迎えることができたら、再び「自宅で桜を見る会」を開催することにします。

★

ときに、今年の2月にシカゴのヤーキス天文台の話題がありました。

■ヤーキス天文台の聖骸布

その存続をめぐって長いこともめていた同天文台ですが、ついさっき決着が着いたというニュースを耳にしました。

「人だかりも、テープカットも、シャンパンボトルのはじける音もなかったが、本日、ある祝典がヤーキス天文台前の階段で行われた。科学的探求と教育にかかる、この愛すべきランドマークを保存するための2年間にわたる努力の集大成として、私立ヤーキス未来財団が、シカゴ大学から土地建物の所有権を正式に引き継いだ。」

…という書き出しで始まる記事によれば、今後、同財団が建物の整備を行い、今秋には2018年の閉鎖以来、2年ぶりにヤーキスを再公開するとのこと(本当はもうちょっと早めの公開を予定していたらしいですが、コロナの影響でずれこんだそうです)。

何にせよめでたいです。私もヤーキス天文台のオーナーのひとりとして― タイル1枚のオーナーにすぎませんが ―、本当に喜ばしいニュースです。

明けない夜はなく、止まない雨もないのです。

もちろんコロナだって…と続けてもいいのですが、場合によっては「ヤーキスの存続交渉が決裂し、建物の取り壊しが決まった」というニュースだってあり得たわけですから、強引な我田引水は控えます。

古望遠鏡は時を超え、山河を越えて ― 2020年05月09日 09時28分38秒

この世界では、時に意外な偶然が生じます。

「そりゃそうさ。何せ世界は広いんだから。いくら確率の低いことだって、母数が大きくなれば、当然起こりうるわけさ。」と言われれば、“まあそんなものかな”と思いますけれど、しかし、その偶然が他でもない我が身に生じたとしたら…。しかも、この「天文古玩」という、ちっぽけなブログの中でそれが起こったとしたら…。やっぱり、これは不思議の感を催さないわけにはいかないでしょう。

★

ビンテージ望遠鏡界にその人あり。

香川県の「天体望遠鏡博物館」の創立メンバーとして、今もその中心で活躍されているガラクマ(白川)さんから、最近お知らせいただいたことが、その「偶然」です

ガラクマさんは、今春青森を旅行された際、明治の天文史に異彩を放つ奇想のアマチュア天文家・前原寅吉(1872-1950)が使用した望遠鏡の現物をご覧になったそうです。その望遠鏡というのは、下の絵葉書に写っている面々。

(キャプションにある「天文山」は寅吉の号。画面左はオリジナルの包み紙)

(絵葉書の拡大)

これらの望遠鏡のうち、少なくとも3台は現存しており、現在前原家のご子孫から「八戸ポータルミュージアム『はっち』」に寄託されています。

(出典:ガラクマの ウダ話 当該記事は2020/03/5掲載の「No.575 前原寅吉の望遠鏡」)

前原寅吉翁のことは、このブログで何度も取り上げており、下の記事からさらに過去記事へのリンクが張られています。

■前原寅吉、北の地で怪気炎を上げる(前編)

ですから、ガラクマさんからのお便りを読むなり、「ああ羨ましいなあ」と思ったのでした。でも、上で述べた「偶然」とは、そのことではありません。私が心底驚いたのは、「ところでTさんのお持ちの望遠鏡、前原寅吉の望遠鏡の一つと同じですね。」という一文を目にしたからです。

「!!」と、声にならぬ声をあげて、しげしげ見たら、なるほどたしかにそうです。

「はっち」に展示されている下の望遠鏡、古絵葉書だと左下に写っているのは、確かに以前記事にしたものに他なりません。

(ガラクマさん提供)

■ある望遠鏡の謎を追う(前編)(後編)

(上掲記事「前編」より)

ガラクマさんに教えていただくまで、まったく気づきませんでした。まさに灯台下暗し。かつて寅吉が覗いた望遠鏡と同じ型の望遠鏡が、いつの間にか私の部屋にあったという偶然。それも決してメジャーな望遠鏡でなく、メーカー名も知れない望遠鏡であるというのが、いっそう奇遇めいて感じられます。

★

こうして、敬慕して止まぬ寅吉翁との距離はいっそう縮まりました。

まあ、他人からすれば些細なことでしょうが、私にとっては大きな出来事で、このコロナ禍の中、心がポカポカ温まる快事となったのでした。(ガラクマさん、どうもありがとうございました。)

太陽の王冠(前編) ― 2020年05月10日 11時10分03秒

地にコロナあれば、天にもコロナあり。

以前、かんむり座のことを書きましたが、太陽のコロナのことはまだでした。

★

皆既日食の折り、太陽を包むように神秘の輝きを放つコロナ。

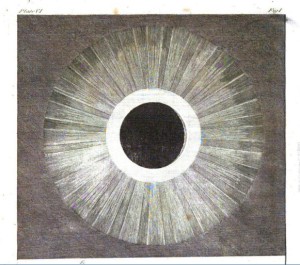

上の画像、右は1851年6月28日、バルト海沿いのリクスヘフト(現ポーランド領ロジェビエ)で観測された皆既日食の図。ヨハン・メドラーが1861年に出版した、『皆既日食、特に1861年6月18日の日食について(Über Totale Sonnenfinsternisse mit besonderer berücksichtigung der finsternis vom 18. Juli 1861)』所載の図で、原図は Dr. C. Fearnley によるものです。

また、左の幻灯スライドは、スコットランドの伯爵天文家のジェームズ・リンゼイが、1870年12月22日、スペインに日食遠征して撮影した像。太陽研究の記録手段も、スケッチから写真へと、急速に変わりつつあったことが分かって、興味深いです。

ところで、この「コロナ」という言葉。

太陽本体からパーッと王冠のように広がっているから、コロナと言うのだな…ということは分かりますが、でも、いつから天文用語として使われるようになったのでしょうか?

そんな些末なことを、自粛ムードのつれづれに考えてみます。

★

まず、ウィキペディアで「コロナ」の項を見ると、そこにはこう記されています。

「1809年、スペインの天文学者ホセ・ホアキン・デ・フェレールは「コロナ」という言葉を生み出した。デ・フェレールはまた、ニューヨーク州キンダーフックでの1806年の日食の観測に基づいて、コロナは月ではなく太陽の一部であると提唱した。」

念のため、デ・フェレール本人の項目(英語版)を見ても、

「1806年に、ニューヨーク州キンダーフックから観測した日食に関する記述の中で、彼は皆既日食中に観測される明るいリングを指すものとして、『コロナ』という語を作り出した」

…と書かれているので、たぶんこれが定説なのでしょう。でも、これで納得せずに、もうちょっとこだわってみます。

【2020.5.11付記】

太陽コロナの初出について、HN「パリの暇人」さんから本記事「中編」へのコメント欄でご教示いただきました。それによると、コロナの初出は、1809年どころか、さらに100年あまり前の1706年の由。一部を引用させていただくと、「南仏モンペリエで、Plantade と Clapiès の二人は、1706年の5月12日の皆既日食を観測し論文を書いていますが、その中で、≪"コロナ"(仏語でcouronne)の様な光≫と記述しています」。こうなると、以下に論ずることは抜本的に見直しが必要となりますが、その余力がないので、そのままとしておきます。

★

ウィキペディアは、デ・フェレールのオリジナル論文を典拠に挙げています。

■de Ferrer, Jose Joaquin (1809). “Observations of the Eclipse of the Sun, June 16th, 1806, Made at Kinderhook, in the State of New-York”. Transactions of the American Philosophical Society 6: 264. 【LINK】

リンク先の264ページ以下が、件の論文になります。

この中に以下のような形で「corona」という言葉が出てきます。

The disk had round it a ring or illuminated atmosphere, which was of a pearl colour, and projected 6' from the limb, the diameter of the ring was estimated at 45'. The darkness was not so great as was expected, and without doubt the light was greater than that of the full moon. From the extremity of the ring, many luminous rays were projected to more than 3 degrees distance. ― The lunar disk was ill defined, very dark, forming a contrast with the luminous corona; with the telescope I distinguished some very slender columns of smoke, which issued from the western part of the moon. The ring appeared concentric with the sun, but the greatest light was in the very edge of the moon, and terminated confusedly at 6' distance. (pp.266-7)

(太陽面は一種のリングないし輝く大気に囲まれていた。それは真珠色をして、辺縁部から角度6分のところまで広がり、リングの直径は45分と推定された。暗闇は思ったほどではなく、間違いなく満月のときよりも明るかった。リングの端からは、多くの光線が3度以上の距離まで伸びていた。一方、月面はぼんやりとして非常に暗く、明るいコロナとは対照的だった。望遠鏡を使って、私は月の西側から放出された非常に細い煙の柱を識別した。リングは太陽と同心円状に見えたが、最も明るいのはちょうど月の端の部分で、角度6分の距離でぼんやりと終っていた。)

デ・フェレールの言いたいことは、同誌の巻末に載っている以下の挿図を見ると、よく分かります。

(Transactions of the American Philosophical Society 6(1809)巻末に収録)

この「corona」という語は、同じ「luminous corona」という形で、p.275にもう1回出てきます。でも、上では「明るいコロナ」と一応訳したんですが、思うにこれは文字通り「光の王冠」という、一種の比喩的修辞に過ぎず、そのように訳すべきではないか?…という疑念が、私の中にくすぶっています。

というのも、文章の前後を見ても、彼が「コロナ」を、天文学上の新語として特に意味づけている箇所はありませんし、上図の説明にあたる箇所(p.274)には、次のような簡単な記述があるだけで、「コロナ」に全く言及されていないからです。

「図版6第1図は、皆既日食を描いたものである。ここで月の周りの輝くリング(luminous ring)は、日食の最中に見えたままを正確に描いたもので、また月面中に見える光は、太陽光線が最初に出現するよりも、6.8秒だけ先行していたと述べるにとどめよう。」(p.274)

(長くなったので、ここで記事を割ります。この項続く)

太陽の王冠(中編) ― 2020年05月10日 11時32分11秒

(今日は2連投です。)

デ・フェレールの言う「luminous corona(光の王冠)」が、同時代人にとっては単なる修辞に過ぎず、学術用語と感じられなかったであろうことは、以下の本からも読み取れます。

■Duncan Bradford,

The Wonders of the Heavens.

Amwrican Stationers Company (Boston), 1837

The Wonders of the Heavens.

Amwrican Stationers Company (Boston), 1837

ブラッドフォードのこの本は、一般向けの天文書としては、ごく早期に属するものですが、その中にデ・フェレールの文章をそっくり引用している箇所があります(p.233)。でも、その言い回しは微妙に変わっていて、原文の「The lunar disk was ill defined, very dark, forming a contrast with the luminous corona」は、「(…)forming a contrast with the luminous ring」に改まっています。また、その前後を見ても、「コロナ」という語は一切登場しません。

明らかに、ブラッドフォードは「コロナ」の語に特別な意味を認めず、「リング」と置換可能と捉えていた証拠です。

(ブラッドフォード、上掲書より)

★

では、「コロナ」が、明瞭に天文学上の用語となったのはいつか?

これまた余りはっきりしないんですが、例えば A. Keith Johnston の『School Atlas of Astronomy』(1855)を見ると、以下の挿図に寄せて、こう解説しています(p.7)。

「図3〔上図の中央〕は、あるドイツ人天文家のスケッチから写したものである。本図は1851年6月28日の皆既日食中に、月の暗い本体の周囲に見られたものを示している。〔…〕月は空に浮かんだ黒い球ないし円板として見えている。その周りには、あらゆる方向に向かう光の線が、輝く暈(ハロー)を形作り、これは『コロナ』と呼ばれる。」

原文だと、末尾の『コロナ』は、斜体字の corona で表示されており、1855年の時点では、「コロナ」が「王冠」の意を離れて、天文学上の用語として熟していたことが窺えます。

★

さらに下って、アグネス・ギバーン(Agnes Giberne)の『Sun, Moon, and Stars』(1882)を開けば、「太陽のコロナとプロミネンス」と題する見慣れた感じの図が載っていて、もう「コロナ」といえば、断然あのコロナのことなんだ…という風に、時代は変わったことが知れます。

(ギバーン、上掲書より)

★

だいぶゴチャゴチャしてきたので、話を整理します。

まず、皆既日食中に見られる光の暈を、最初に「王冠」に喩えたのは、おそらく定説通り、1806年(ないし1809年)のデ・フェレールなのでしょう。人類は皆既日食を目にするたび、コロナの光を見てきたはずですが、それに「王冠」を当てたのは、なかなか上手い見立てで、だからこそ後の人もこぞって採用したのでしょう。

でも、その呼び方がしっかり天文学の世界に定着するには、かなり長い時間が必要で、1830年代になっても、天文学入門書に登場するほどの普及ぶりには達していませんでした。その後、1850年代には、用語として明瞭な輪郭を備えるに至ったので、まあ間をとって、1840年代ころ天文学の世界に定着したんじゃないかなあ…というのが、現時点における大ざっぱな推測です。

もちろん、これはごくわずかな、しかも英語圏のみの資料に基づく想像なので、あまり自信はありません。でも、これぐらい目星をつければ、作業仮説としては十分です。

(この項さらに続く。次回完結編)

太陽の王冠(後編) ― 2020年05月11日 06時43分03秒

今回は、結論が見えぬまま、調べるのと書くのとを同時並行で進めているので、どうしてもくだくだしくなります。でも、ようやく出口が見えてきました。

前回を受けて、1840年代に目星をつけて、さらに深掘りしていきます。

★

自分で1840年代と書いて、ピンと来た本があります。

それは、ウィリアム・ハーシェルの息子で、当代随一の碩学と言われたジョン・ハーシェル(1792-1871)が出した天文学の教科書です。

ジョン・ハーシェル(以下ハーシェル)は、1833年に『天文学要論(Treatise on Astronomy)』という本を出しています。手元には1845年に出た、その「新版(New Edition)」というのがあります。しかし、彼は天文学の発展をカバーするのに、これでは全然不十分と思ったらしく、1849年にはこれを大幅に増補し、『天文学概論(Outlines of Astronomy)』と改題した<全改訂新版>を出しました。この本は、大いに歓迎され、1873年まで12回も版を重ねています。

それらを見ると、1845年の『天文学要論(新版)』には、コロナが全く登場しませんが、1849年の『天文学概論』には、「bright ring or corona of light is seen(…).This corona was beautifully seen in the eclipse of July 7. 1842」という風に出てきます(p.235)。

(ジョン・ハーシェル『天文学概論』(1849)より)

さらに、新たな挿図として、この1842年7月の皆既日食を口絵に加えています。

(同上)

★

1840年代は、やっぱり1つのターニング・ポイントだったと思います。

ここでさらに大胆に推論すると、ハーシェルをコロナづかせた(?)、この「1842年7月の皆既日食」の観測記録こそが、コロナ普及にあずかって大いに力があったのではないか…という想像も浮かびます。

天文学界への影響力、そしてハーシェル個人への影響力を考えると、その最有力候補はフランシス・ベイリー(Francis Baily、1774-1844)で、彼はハーシェルとともに王立天文学会を創設した古参メンバーです。

ベイリーの名は、日食の際、月面の凸凹(山谷)が背後の太陽の光をきれぎれに洩らし、あたかも光点の数珠のように見える現象、いわゆる「ベイリー・ビーズ」を記載した人として、天文ファンにはおなじみです。それは1836年5月15日の金環食の報告(LINK)に出てくるのですが、そこにはコロナに関する言及はありません。

ベイリーがコロナについて明確に述べているのは、彼の最晩年にあたる1842年の日食報告の中においてで、このとき彼はイタリア・ミラノの近郊、パヴィアの町に陣取って、当日を迎えました。

■Francis Baily, Esq.

Some Remarks on the Total Eclipse of the Sun, on July 8th, 1842

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 5, Issue 25, November 1842, Pages 208–220

Some Remarks on the Total Eclipse of the Sun, on July 8th, 1842

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 5, Issue 25, November 1842, Pages 208–220

報告の中で、ベイリーは例の1806年のデ・フェレールの業績にも言及しつつ、自らが見た日食をヴィヴィッドに叙述しています。

彼が前回(1836年)見たのは金環食で、皆既日食を見たのは初めてです。

彼はそれまで先人のコロナ記録を読んで、漠然と「太陽や月の暈のようなもの」を想像していましたが、実際目にしたのはまったく別物でした。「そのため、私は突如視界に広がった、その壮麗な光景に少なからず吃驚仰天してしまった」(I was therefore somewhat surprised and astonished at the splendid scene which now so suddenly burst upon my view.)と、彼は告白しています(p.211)。その上で、彼はコロナの色、広がり、形状等について、できるだけ正確に記載しようと言葉を尽くしています。

ここで注意すべきことは、彼はコロナを指すのに、すべて斜字体の「corona」――日本風に言えばカギかっこ付きの「コロナ」――を、文中一貫して用いていることで、ベイリーが「コロナ」という語に、一定の意味的負荷――「日食特有の光」というような――をかけて用いていることが明瞭です。

ハーシェルが、この論文を見たことは確実なので(『天文学概論』は、観測地にパヴィアを挙げています)、『天文学概論』に登場した「コロナ」の語も、おそらくベイリーに感化されて使用したものと想像します。

★

以上はラフ・デッサンで、この「太陽の王冠」をめぐる歴史物語には、当然もっと多くの人が絡むはずです(注)。しかし、あのベイリーが使い、ジョン・ハーシェルが教科書に記したとなれば、「コロナ」が学術用語として公認されたも同然ですし、この辺から一気に用例が増えたのも事実ですから、物語の絶対年代はあまり動かない気がします。

確かにクダクダしいと言えばクダクダしい―。

でも、「コロナ」という言葉が生まれたことで、人々の注意がコロナに向き、世紀の後半には多くの分光観測がなされ、太陽の層状構造論が進歩していったわけですから、言葉というのはやっぱり大事です。

★

さて、閑な人間(私のことです)が、天上のコロナを見上げている間も、地上のコロナの形勢は、刻一刻と変化しています。こちらは果たしてどんな歴史をたどるのでしょう?

(この項おわり)

(注) 19世紀の日食リスト【LINK】を見ると、デ・フェレールの1806年以降、ベイリーの1842年までに限っても、22回もの皆既日食が、地球上のどこかで起こっています。それらの観測記録の中で「コロナ」の語を用いた例は多いでしょうし、またそれを引用して論じた人はさらに多いでしょう。

閑語…風雅の技法 ― 2020年05月15日 18時26分49秒

私のツイッターのアカウント(https://twitter.com/astrocurio1)は、ブログ更新の自動通知用で、ツイッター固有のつぶやきというのはなかったんですが、ここに来てさすがに腹に据えかねたので、今週になって3回だけつぶやきました。ここではいつもと順序を逆にして、それをブログの方に転記しておきます。

1つめは5月10日です。

無理が通れば道理が引っ込むのはまっぴらです。

#検察庁法改正案に抗議します

#検察庁法改正案に抗議します

2つめは5月12日。

言うべき言葉を知りませんが、

あえて言えば

「薄汚い」

あえて言えば

「火事場泥棒の上に、盗っ人猛々しい」

あえて言えば

「破廉恥きわまりない」

#検察庁法改正案に抗議します

破廉恥すぎる。

あえて言えば

「薄汚い」

あえて言えば

「火事場泥棒の上に、盗っ人猛々しい」

あえて言えば

「破廉恥きわまりない」

#検察庁法改正案に抗議します

破廉恥すぎる。

そして3つ目は今日、5月15日でした。

これ人道に外れ、天道をも畏れぬ所業と申すべく、

奸佞邪知の輩、天網の逃れ難きを知らざるか。。。

#検察庁法改正案の強行採決に反対します

奸佞邪知の輩、天網の逃れ難きを知らざるか。。。

#検察庁法改正案の強行採決に反対します

★

いずれも掛値なしの正直な気持ちですが、つづめると「破廉恥」の一語に集約されます。私に他人のことをとやかく言う資格はありません。でも、少なくとも政を司る者には、それ相応の規矩が自ずとあるべきで、あまりと言えばあんまりです。

★

自分にないものに憧れるのは人の常。

私も廉恥心に欠けるからこそ、それを大いに涵養すべく、たまたまデパートの催事コーナーで見つけた、以下の印章を落款印として用いています。

「玉潔冰清(ぎょっけつひょうせい)」

訓みは「玉のごとく潔く、氷のごとく清らかなり」ということで、君子の心を、透き通った玉と氷に喩えた語句です。…というと、ますます私の濁った心からは遠ざかっていきますが、その最初の文字と最後の旁(つくり)をつなぐと、そこに「玉青」の名が浮かび上がるではありませんか。

牽強でも何でも、ここは君子にあやかって、気分だけでも大いに清廉の気を吐いて、奸佞に抗おうと思います。(印章の背景は竹林七賢図の拓本)

星座早見盤大全 ― 2020年05月17日 08時30分59秒

先達はあらまほしきものかな―。

これまで何度も繰り返してきましたが、これはやっぱり一大真理です。

先日、コロナの記事に関連して、HN「パリの暇人」さんからコメントをいただきました。氏は天文学史と天文アンティーク全般に通じた大変な人で、私にとっては先達も先達、大先達です。パリの暇人さんに教えていただいたことは山のようにありますが、その1つである天文アンティークの王道的資料を、ここで同好の士のために載せておきます。

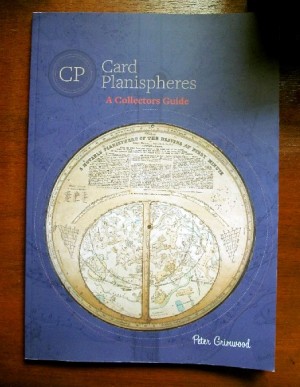

■Peter Grimwood(著)

Card Planispheres: A Collectors Guide.

Orreries UK, 2018.

Card Planispheres: A Collectors Guide.

Orreries UK, 2018.

書名の「Card Planisphere」は、日本語の「星座早見盤」と同義。

星図のコレクターガイドというのは、これまで何冊か出ていますが、本書は史上初の「星座早見盤に特化したコレクターガイド」です。本書の成立には、パリの暇人さんも直接関わっておられ、本書に収めた品のうちの何点かは、そのコレクションに由来します。

裏表紙に著者紹介と内容紹介があるので、まずそちらから一瞥しておきます(いずれも適当訳)。

「ピーター・グリムウッドは、工学士にしてオーラリー・デザイナー。彼は過去20年以上にわたって、古今の星座早見盤の一大コレクションを築いてきた。関連する参考書が全くないことに業を煮やした彼は、星座早見盤コレクターのためのガイドブックを自ら作ることにした。」

「本書は、著者自身の豊富なコレクションに加え、同好の士の所蔵品から採った星座早見盤の写真と解説文を収めたもので、1780年から2000年までに作られた、総計200種類にも及ぶ多様な星座早見盤が、その寸法や構造の詳細、考案者や発行者に関する背景情報とともに記載されている。

本書は徐々に増えつつある星座早見盤コレクター向けに出版された、このテーマに関する最初の参考書である。

本書が目指しているのは、コレクターが手元の星座早見盤を同定し、その年代を知る一助となることであり、さらにまだ見ぬ未知の品を明らかにすることだ!」

本書は徐々に増えつつある星座早見盤コレクター向けに出版された、このテーマに関する最初の参考書である。

本書が目指しているのは、コレクターが手元の星座早見盤を同定し、その年代を知る一助となることであり、さらにまだ見ぬ未知の品を明らかにすることだ!」

★

その紹介文にたがわず、この本は情報豊富な大変な労作です。アンティーク星座早見盤に惹かれ、自ら手元に置こうと思われるなら、ぜひ1冊あってしかるべきです。

(以下、画像はイメージ程度にとどめます)

内容を見るに、欧米の星座早見盤については、まことに遺漏がなく、例えば愛らしいハモンド社の「ハンディ・スターファインダー」や、定番のフィリップス社の星座早見盤のページを開くと、各年代のバージョン違いも含めて、詳細な解説があります。

ただし、そんな本書にも「穴」はあります。

本書の<セクション1>は、「Roman Alphabets」、すなわち通常のアルファベット(ラテン文字)で書かれた、主に西欧とアメリカで出版された星座早見盤が集められており、それに続く<セクション2>「Non Roman Alphabets」には、それ以外のもの――ロシア製、イスラエル製、スリランカ製、そして日本製――が紹介されているのですが、セクション2に登場するものを全部足しても、わずかに7種類です。

日本製に関しては、渡辺教具の製品が2種類と、三省堂から出た金属製の品(1970年代)が1種類出てきますが、同じく三省堂が戦前に出した逸品(↓)は載っていません。

他国は知らず、日本に限っても、戦後出た星座早見盤は無数にありますし、遡れば江戸時代の文政7年(1824)に、長久保赤水が出した『天文星象図解』所収の星座早見盤【LINK】のような、貴重で美しい作例もあります。したがって、名うてのコレクターであるグリムウッド氏にしても、この領域はほとんど手付かずと言ってよく、日本のコレクターの活躍の余地は大いにあります。(まさに本の紹介文にあったように、「さらにまだ見ぬ未知の品を!」というわけです。)

振り返って私自身はどうかというと、この本に出てくる早見盤のうち、手元にあるのは1割ちょっとぐらいですから、先は長く、楽しみは尽きません。まあ、楽しみが尽きるより前に、財布の中身が尽きるでしょう。

【2020.5.21 付記】 上記の長久保赤水(1717-1801)の著作に関する記述は不正確なので、訂正します。リンクした『天文星象図解』(1824)は、赤水の没後に出た「復刻版」で、赤水のオリジナルは、生前に『天象管闚鈔』(1774)のタイトルで出ています。このことは、本記事のコメント欄でtoshiさんにご教示いただきました。(さらなる書誌はtoshiさんのブログ記事で詳説されています。ぜひ併せてご覧ください。)

------------------------------------------------

【余滴】

漱石全集に「断片」の名の下に収められた覚え書きにこんなのがあった。或る病院で腸チフス患者が巻き紙に何事か記したのを、大切に枕の下にかくしている。医者が無理に取り上げて見たら、退院の暁きに食べ歩るいてみたいと思う料理屋の名が列記してあった。この一章の文もその巻き紙の類かもしれない。

…というのは、経済学者の小泉信三氏が書いた『読書論』(岩波新書)の一節です。最後に出てくる「この一章の文」というのは、「第9章 書斎及び蔵書」を書くにあたって、この本が出た1950年(昭和25)当時の日本では、理想の書斎を語ることがいかに困難であったかを物語るものです。

時代は違えど、2020年の令和の世も、なかなか生き難い世界です。

私も天文古玩にまつわるストーリーを、倦まず語ろうとは思うものの、世態に照らせば、これもやっぱり「巻き紙」の類なんでしょうね。それでも意志あるところに道あり―。和やかな時代の到来を夢見て、精一杯文字を綴ろうと思います。

宝石の町を訪ねて ― 2020年05月19日 09時16分03秒

こんなかわいらしい鉱物標本セットを見つけました。

蛇革調の紙を貼り込んだ薄手のブックタイプで、サイズは10×14cm、厚さは1cm弱。1930年ごろの品と聞きました。

並べてみると文庫本とほぼ同じ大きさです。

ラベルの文字は、「イダー=オーバーシュタイン近在で、名物の宝飾品に加工される世界の宝石・貴石の原石30種」と読めます。右側の水車小屋は、同地の古い瑪瑙の研削加工場。

イダー=オーバーシュタイン (Idar-Oberstein) はドイツ中西部の町で、西に100キロもいけば、ベルギーやルクセンブルクに入ってしまう所に位置します。ここは古来、瑪瑙と碧玉の産地で、豊かな水力と安価な労働力によって宝石加工を地場産業としてきた…ということが、英語版のwikipedia【LINK】に書かれていました。

鉱物生産量が低下した18世紀以降は、海外に活路を求めて、町の人々は遠く南米にまで出稼ぎに行き、そこで新たな宝石原料を掘り出しては、せっせと故国に送り、産業の主力は輸入石の加工にシフトしながら、現代にいたるまで「宝石の町」としての地位を保ってきたそうです。素敵な町ですが、何だか山師の里のようでもあります。この品は、そんな不思議な町のお土産品です。

(グルーグルマップで覗いたイダー=オーバーシュタインの町並み)

これを「ブックタイプ」と呼んだのは、表紙に続いて8ページほどの解説文がまずあって、その後に肝心の標本が来るからです。

(解説文の一部。左はブラジルのアメシスト採掘風景、右はイダー=オーバーシュタインの加工場内部。磨き砂でせっせと原石を研磨しているところ。)

小さな空間に小さな石がずらり。なかなか佳き眺めです。

小さな個室に収まった標本は、小指の爪にも満たないぐらいで、本当に小さいです。お土産的なジェムストーンのセットは、今でも大量にありますけれど、戦前のドイツ生まれと聞けば何となく有難みがあるし、第一こんな小さい「懐中標本セット」は、古今を通じて少ないでしょう。

何せ文庫本サイズに30種類ですからね。漢字の「ルビ」の語源は、宝石の「ルビー」で、昔のイギリスでは活字のサイズを宝石の名前で呼び分けたことに由来するそうですが、この品もまさに「宝石の活字集」みたいな趣きです。

(表面に透明な樹脂板(セルロイド?)が貼られているので、標本がこぼれ落ちる心配はありません。)

★

単なるお土産品と言ってしまえばそれまでですが、巨大な地殻のさまざまな場所に生じた美しい石のかけらが、多くの人の手で集められ、並べられ、次々に手渡され、時を超えて今ここにこうしてある―。考えてみれば不思議なことです。

その不思議の思いが心を満たすとき、小さな石の活字が綴る古い世界の物語が、にわかに浮かび上がるようです。

日本の星座早見盤史に関するメモ(1)…三省堂に始まるその歴史 ― 2020年05月23日 12時15分15秒

日本の星座早見盤の歴史は分かりそうで分からないものの1つです。

近世天文学史の本格的な話題もそうですが、わりと近い過去――戦後に各社から売り出されたさまざまな星座早見盤の歴史が、すでに茫洋としています。力こぶを入れて調べたわけではありませんが、以下は、今後のための覚え書きです。

★

国会図書館の所蔵資料を「星座早見」で検索すると、最初に出てくるのが1907年に出た2本の雑誌記事で、1つ目は東京社発行の「東洋学芸雑誌」10月号に載った「星座早見(家庭の敎育品)」と題する2頁の記事、2つ目は吉川弘文館発行の「歴史地理」11月号に載った「新刊紹介 星座早見」という、これまた2頁の紹介記事です。

現時点ではいずれもネット未公開なので、詳細は不明ですが、同年発行された日本天文学会(編)『星座早見』(三省堂、1907/明治40)に触れたものと見て間違いないでしょう。

江戸時代における前史は別にして、これが近代以降の日本で発行された最初の星座早見盤ということになります。話の便のため、以下これを「三省堂初期版」と呼ぶことにします。

(画像再掲)

(上の品の裏面)

三省堂初期版は非常なロングセラーでした。

手元にあるのは、実に終戦後の昭和20年(1945)10月に出たもので、この時点で77版。この間、半年に一度の割合で版を重ねていたことになります。地味な存在ながらも、三省堂にとってはドル箱。

冒頭に戻って、最初に星座早見の記事を掲げた「東洋学芸雑誌」というのは、自然科学にも力を入れた一般向けの学術総合誌で、その中で星座早見が当初から「家庭の教育品」と意味付けられていたことは興味深いです。三省堂初期版を支えたのも、そうした教育需要だったと思います。

国会図書館の資料のうち、時代順で3番目に登場するのが、日本天文学会が編纂した『恒星解説』(三省堂、明治43/1910)という単行本(冊子)で、その第3章「星座を如何にして学ぶか」の中で、「本会が曩〔さき〕に出版した星座早見〔4文字傍点〕は最も星座を知るに便利なものと信ずる。」(p.30)と、ちゃっかり宣伝をしています。

(『恒星解説』表紙。元記事 http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/07/25/4457500)

日本の星座早見盤は、当初から玄人向けの品でも、天文ファンに特化したニッチな品でもなくて、はなから一般向けで、少々「お勉強臭い」ところがありました。(まあ、これは諸外国の星座早見盤も、近代の商業ベースで発行されたものについては、同様だったかもしれません。)

(この項つづく)

日本の星座早見盤史に関するメモ(2)…三省堂『星座早見』の進化 ― 2020年05月23日 12時24分08秒

(本日は2連投です)

三省堂初期版の売れ行きに応えて、同社はさらに「普及版」というのを出します(「三省堂普及版」と呼ぶことにします)。

こちらは昭和4年(1929)の発行で、手元にあるのは昭和14年の第63版。

平均すると、ふた月に一遍の割で版を重ねるという、「初期版」以上の超ハイペースです。昭和戦前の星座早見盤市場は、これら初期版と普及版によって占められていました。

ちなみに、戦前の理科教材カタログを見ると、初期版は1円20銭(昭和7年、島津製作所「初等教育理化学器械目録210号」)、普及版は80銭(昭和13年、前川合名会社「理化学器械博物学標本目録」)でした。小学校の先生の初任給が50円の時代です。ソースの年代差を考慮して、今ならざっと普及版が3千円、初期版が5~6千円のイメージでしょうか。

★

普及版がその後いつまで発行が続いたのかは未詳ですが、初期版は戦後しばらく発行が続けられたことは上で述べたとおりです。しかし、さすがにパロマー天文台の時代に、明治のままのデザインは時候遅れですから、日本天文学会と三省堂のコンビは、新時代に向けた早見盤を売り出しました。昭和26年(1951)のことです(「三省堂戦後版」と呼びましょう)。

(同裏面。手元の品は昭和30年(1955)の第5版)

時代のデザイン感覚は争えないものです。これぞまさに戦後です。

まあ星図自体は、地紙がブルーに変わったぐらいで、あまり変わりがないんですが、よく見ると星座の名前が右書きから左書きに、そして漢字から仮名書きに変わっています。分点(星の座標表示の基準点)も、たぶん修正されているでしょう。

機能面に関しては、360度の地平線を示す「窓」の外側に、天文薄明線を示す小窓が2つ設けられたのが新しい工夫。

日の出が近づくと、あるいは日没後間もないと、太陽の光が地平線から洩れて観測に影響が出るので、何時から何時までが天文薄明に当たるかを見るため設けられたものです(外縁部の日付・時刻目盛りと、星図上に描かれた黄道目盛りを組み合わせると、任意の日付の天文薄明時間帯が読み取れます)。天文ファンを意識したらしい、通好みの機能です。

(この項さらにつづく)

最近のコメント