【閑語】小人、首都に蟠踞す ― 2024年06月15日 10時03分57秒

他人が話しているのを聞いていると、「言葉」と「心」の距離ということについて、時折考えさせられます。たとえば、相手は盛んに言葉を発しているんだけれども、「ああ、この人の心は今ここにないな」と感じられる瞬間とかです。

典型的にはお役人の答弁だったり、政治家の記者会見だったりですが、最近話題の小池百合子氏にも、それを強く感じます。彼女の場合、メディアに露出している場面では常にそういう感を抱かせるので、一種の解離性障害ではないか?と、真剣に心配しています。

“脳の一部が単語列を生成し続けているが、心を司る部位がそこに一切関与していない”という意味で、ネットで瞥見した「AI ゆりこ」は、小池氏ご本人に生き写しで、本当によくできているなあと、感心することしきりでした。

★

ただ、AIと違って生身の小池氏にも当然「心」はあるわけで、それが端無くも露呈する場面があります。すなわち、必要以上に薄ら笑いを浮かべて、人を馬鹿にする態度がありありと見て取れる場面です。あれはつまらないマウント取りなのか、それ以上の底意があるのかわかりませんが、たしかに不愉快ではあるけれども、そこには一人の生きた人間がいるという意味で、ちょっとホッとできたりもします。

とはいえ、そんな態度を露骨にとること自体、自分が愚昧な小人だと喧伝しているようなもので、もとより将の器に非ず、そんな人間が人の上に立とうなんておこがましいにも程があるぞ…と思わなくもありません。

好んであんな奸佞な人物を推戴するまでもなく、世間には立派な夫子(ふうし)も大勢いますし、首都に住まいする人々はよくよく考えていただきたいと、外野から願っています。

今ふたたびのグスコーブドリ ― 2024年01月17日 05時21分16秒

心を落ち着かせるために、1冊の本を購入しました。

■宮澤賢治(原作)、司修(文・絵)

グスコーブドリの伝記

ポプラ社、2012

グスコーブドリの伝記

ポプラ社、2012

この作品は賢治の原文のままではなく、司修氏の再話により文章は大幅に切り詰めてあります。それを補うものが氏の描く青い絵です。本書は文章を読むのと同じぐらい、あるいはそれ以上に「絵を読む」ことが大切な本かもしれません。

本書が出版されたのは2012年です。

作者がその制作を思い立ったのが、前年の東日本大震災の経験によるのかどうかは分かりませんが、私の中ではそれが直感的に結びついています。

思えば東日本大震災の折も、私はブドリを読んでいました【LINK】。

あのときは地震と津波に加えて原発事故もあったので、今回の能登半島地震よりもさらに焦燥感が強かったかもしれません。そして、祈るような気持ちで事態の収束を願い、命の危険を顧みず活躍するおおぜいの人に向けて、無言の声援を精いっぱい送っていました。

【閑語】

ここからはブドリと直接関係ない話なので、記事から切り離します。

たしかに今の我々は、当時と同様のシチュエーションを目にしています。

でも、何かが違う。そう思うのは、被害規模の違いだけにとどまらない、何か質的な違いを世間の空気に感じるからです。

いったいこの13年間で、何が変わったのでしょう?

あまり奥歯にものの挟まった言い方をせず、はっきり言わせてもらえば、この間に安倍という人物が日本を破壊しつくしたことが、その最大要因だと私は考えています。

以前も書きましたが、安倍氏の「負の功績」の最たるものは、社会の建て前を破壊したことだと、私は思います。社会正義とか文化的価値は言わずもがな、「一国の総理が嘘をついてはいけない」とか「人を愚弄してはいけない」とか、そんな当たり前のことを、彼はあえて分かろうとしなかった。彼が拝跪したのは、あけすけな「力」であり、新自由主義であり、自己責任論であり、それに迎合する者にはたっぷり飴を与え、異を唱える者は進んで排除しました。しかも、それを陰でこっそりやるのではなく、公然と人々に見せつけました。そして棄民政策とポピュリズムの奇妙な混合物をこしらえ、「パンなきサーカス」を延々と繰り広げて、人々の愚民化を推し進めたのです。

その結果、人々は彼の望み通り「愚民」となり、世の中から「尊い怒り」が消えて、愚かな怒りと冷笑があふれかえるようになりました。あるいは恐るべき無関心が―。今回の被災地支援をめぐって感じる違和感の正体は、たぶんそれだろうと、これを書きながら思いました。

★

なんでそんなことになってしまったのか?

ひとつには「貧すれば鈍す」で、社会の中間層がごっそり削り取られ、人々がおしなべて貧しくなったことがあります。もうひとつは安倍氏の振る舞いを見て、「へえ、こんなんでいいんだ」と、子どもも大人も誤学習してしまったこと。

でも、病根はそれだけではありません。

それだけなら話はむしろ単純なのです。

私が心配しているのは、もう何年にもわたって、人々は国を挙げての「学習性無力感の獲得実験」の被験者にされてしまったのではないか…という点です。

何をしても自分の力では事態を好転させることができない…そんな経験を延々と重ねれば、人は必然的に無気力と無感動を身に付けざるを得ません。苛酷な虐待経験もまた同様です。その被害者は、ときに意識を切り離す術を身に付け、傷つけられる自分をあたかも他人であるかのように眺めることで、辛うじて自らを守ることすらあります。いわゆる解離の現象です。

ここで大きな問題は、ネガティブな環境から逃れても、その影響が長く続くことです。我々もまた「安倍的なるもの」の被害者にしてサバイバーであり、安倍氏亡き後もその影響に苦しみ続けていると、私には感じられます。もちろんその影響は、私自身にも及んでいます。

しかし、たとえ苛酷な虐待の経験者でも、その経験に圧倒されっぱなしではなく――長い苦闘の末ではあれ――ついに「他の誰でもない、自分こそが自分自身のあるじなのだ!」という主体性の感覚を取り戻す人はいます。そこに適切な支援があれば、おそらく多くの人がそうでしょう。

その意味で、この国の人々が―そして私自身が―ふたたび自信と主体性を取り戻すことはできると信じたいです。そう、「粉々に砕かれた鏡の上にも、新しい景色は映される」のです。

アストロラーベで天意を読み解く ― 2024年01月07日 09時33分15秒

昨日登場したジョヴィラーベは、これまで何度か紹介したウクライナのブセボロードさん(屋号はMasterTerebrus)の製品です。ああいう渋い品を一般向けに供給してくれるブセボロードさんのような存在は本当に貴重です。

しかし、ウクライナの状況はご承知のとおり。

いろいろな出来事が立て続けに起きる中、メディアを通じて入ってくるウクライナ関連の情報も一時より薄くなっている気がしますが、情勢は緊迫したまま推移しており、東部諸州はもちろん、首都キーウへのロケット攻撃もやんではいません。ブセボロードさんが、制作活動に専心できる世の中が一日も早く訪れてほしいと願うばかりです。

★

先日、ブセボロードさんから新年のあいさつと共に、能登半島地震へのお見舞いの言葉をいただきました。自身が大変な中、他者を気遣えることは、彼の豊かな人間性を物語るものです。

メッセージの中でブセボロードさんは、MasterTerebrusが昨年1年間に稼いだお金の大半がウクライナ軍支援のために使われたと述べています。ヘルメット、発電機、チェーンソー、ストーブ…そうした多くの備品を、各部隊に寄贈するためです。

ウクライナでは、そうしたボランタリーな支援に感謝の意を表するために、当該部隊のバッジ(徽章)を贈るというインフォーマルな習慣があるそうで、ブセボロードさんは「どうです、これはなかなか高価なコレクションなのですよ…」と書き添えて、その写真を送ってくれました(それだけの費用がかかっているという意味でしょう)。

ということは、私がMasterTerebrusの製品を購入したことは、回りまわってウクライナ軍の支援にもなったわけです。私は平生、平和主義を唱えていますが、それと同じ重みで大国の膨張主義には反対しているので、これはあえて義挙として、自ら誇りたいと思います。

MasterTerebrusは、典型的な多品種少量生産のお店なので、いちどきに注文が重なると、かえってブセボロードさんの負担が増えてしまうかもしれませんが、その点を念頭におきつつ、アストロラーベや天文機器がお好きな方は、ぜひショップ【LINK】を覗いてみてください。(ジョヴィラーベも今ちょうど一点在庫があるようです。)

【おまけ】

緑したたる美しい路地。キーウの街の何気ない日常―。

Google ストリートビューが見せてくれるその世界は、しかし2015年当時のものです。仮に多くの建物がそのままだとしても、そののんびりした空気感はとうに失われてしまったことでしょう。痛ましいというほかありませんが、前年の2014年にはロシアのクリミア併合があり、現在へと至る種は、すでにまかれていたのかもしれません。

雑草のくらし ― 2023年12月17日 15時00分03秒

先日、新聞紙上でその訃が報じられた甲斐信枝氏(1930-2023)。

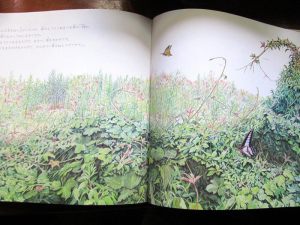

その代表作が『雑草のくらし―あき地の五年間―』(福音館、1985)です。

京都・比叡山のふもとの小さな空き地に、著者は5年間通い詰め、その観察とスケッチをもとに本書は作られました。甲斐氏の訃報を聞いて、すぐにこの本を再読したかったのですが、部屋の奥の奥にあったため、探すのに手間取りました。改めてページを開き、これはすごい本だと思いました。

1年目の春、むき出しの土から次々と顔を出し、勢いよく広がっていくのはメヒシバです。そして夏ともなれば、エノコログサとともに無数の種が地面にこぼれ落ちます。

2年目の春、メヒシバやエノコログサがいっせいに芽ぶくかたわらで、ナズナ、ノゲシ、ヒメジョオンなどがぐんぐん大きくなり、日光を奪われたメヒシバやエノコログサは死に絶えていきます。

しかし、それらをしのいで巨大化し、空き地を覆い尽くした植物があります。

その名のごとく、荒れ地に侵入して繁茂するオオアレチノギクです。

2年目の冬、空き地はオオアレチノギクに覆われ、それを見下ろすように、さらに巨大なセイタカアワダチソウがそびえています。

3年目。今度はカラスノエンドウが先住者に蔓をまきつけて伸び上がり、さしものオオアレチノギクも、日光を奪われてほとんど姿を消してしまいました。

夏にはさらに大物がやってきます。蔓を伸ばし、すべての草の上に覆いかぶさるクズとヤブガラシです。そして、つる草の攻撃にも負けず、さらに繁茂するセイタカアワダチソウ。

4年目の春。種子で増える一年草に代わって、冬も根っこで生き続けるスイバが勢力を広げます。

「やがて、地下茎をもつ草同士の、いっそうはげしいたたかいがはじまる。

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

「思い出してごらん、あのさいしょの春の畑あとを。

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

そして、5年目の春。草むらの草は取り払われ、ふたたび空き地となりました。

そこに最初に芽吹いたのは、あのメヒシバやエノコログサたちです。

「短いいのちを終わり、消えていったメヒシバやエノコログサは、

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

「命のドラマ」というと月並みな感じもしますが、身近な空き地でも、我々が日ごろ意識しないだけで、激しい命のドラマが常に展開しているのです。植物は無言ですが、耳をすますと、なんだか法螺貝や鬨の声が聞こえてくるようです。

★

この本は純粋な科学絵本ですから、そこに教訓めいたものを求める必要は一切ありません。しかしこれを再読して、思わず昨今の政治状況を連想したのも事実で、私も甲斐氏のひそみにならい、政治の主役たちの変遷をじっくり観察しようと思います。

ただ、甲斐氏は植物のドラマをいわば「神の視点」で捉えましたが、自らが暮らす国の行く末については、そんなわけにはいきません。我々は否応なくそのドラマに参加しているプレーヤーであり、そこに影響を与え、かつ影響を受ける存在だからです。いうなれば、草の上で暮らす虫や土中の生き物が、ホームグラウンドである空き地の五年間をじっと見守っている――私の立ち位置はそんな感じだと思います。

生死去来 落々磊々 ― 2023年11月18日 14時11分36秒

以前、こんなセピア色の写真を手にしました。

1890年に撮影された古写真です。被写体はピサの大聖堂脇にある墓所(カンポ・サント)の壁面を飾る、14世紀のフレスコ画、「死の勝利(Il Trionfo Della Morte)」。

ひたすら黙想する隠修士の群れ(左上)。

棺桶の中で腐朽する死体におののく貴族たち。

死者の魂を奪い合う天使と悪魔。

地上のあらゆる者に訪れる死―。

「夜明け前がいちばん暗い」といいますが、黒死病が蔓延し、中世的秩序が急速に崩壊しつつあったルネサンス前夜のヨーロッパにあって、人々は憑かれたように「死」をテーマにした作品を描き続けました。

★

歌手のKANさんの訃報に接して、「必ず最後に死は勝つ」の思いが深いです。

ガザ地区の映像を見て、無辜の子どもたちの死に歯噛みしつつ、それを指揮した老ネタニヤフも、手を下したイスラエル兵も、歯噛みしている自分自身も、遠からずすべては死に呑み込まれ、消えてゆく…。海辺にこしらえた砂のお城が、波に洗われて崩れ去るのを、ただ黙って眺めているような、今はそんな気分です。

(でも、たとえそうだとしても…と、ここで奮い立つのが、人として正しい振る舞いという気もしますが、なかなかそうなれない気分のときもあります。)

碧い彗星を見上げて ― 2023年10月15日 10時42分13秒

イスラエルの人から何か物を買ったことがあるかな?…と思って調べたら、買ったのはイギリスの人でしたが、イスラエル製の彗星ブローチを見つけました。

孔雀石をメインに、繊細な銀線細工を施した美しいブローチです。

売り手の人は、ミッドセンチュリーの品ではないかと言ってたので、第2次大戦後にイスラエルが建国されたしばらく後に、彼の地で作られたものと想像します。

★

今回のイスラエルとハマス件で、改めてイスラエル問題の輪郭を知ったという方も多いでしょう。私にしても、それほど明瞭なイメージを描けていたわけではありません。

ナチスの暴虐によるホロコーストの悲劇と、新たな希望の地としてのイスラエル建国。アラブとイスラエルの対立による数次の中東戦争。あるいは一挙に時代を遡って、旧約時代のエピソードの数々…。そんなものがぼんやり重なって、私の中のイスラエルイメージはできていました。でも、そこには旧約の時代と第2次大戦後の時代に挟まれて、膨大な空白の期間があります。

★

イギリスで1871年に発行された地図帳を開いてみます。

この地図の中で色が付いているのは、「Turkey in Asiaアジアにおけるトルコ」、すなわちオスマン帝国の版図です。「アジアにおける…」というのは、この地図帳にはもう1枚、「ヨーロッパとギリシャにおけるトルコ」という地図があるからで、当時のオスマン帝国はアジアとヨーロッパにまたがる広大な領土を誇っていました。

少し寄ってみます。今のイスラエルも当時はオスマン領内で、その「シリア地方」の一角を占めていました。

もちろん、エルサレムもガザもその一部です。

こうして近世以降、トルコ一強で固められた中近東でしたが、この大帝国もクリミア戦争(1853-1856)後の経済的疲弊と、相次ぐ国内の政治的混乱によって、半植民地化の進行がとまらず、特に第1次世界大戦(1914-1918)の最中、イギリスの後押しで蜂起したアラブ民族独立闘争を受けて――アラビアのロレンスのエピソードはこのときのことです――結果的にパレスチナがイギリスの委任統治領になった…というのが、その後の歴史を大きく左右したらしいのですが、この辺の叙述は、たぶん大部な書物を必要とすることでしょう。

まあ、イギリスばかり悪者にするのはアンフェアかもしれませんが、当時のイギリスが関係各国と後ろ暗い密約を重ねていたのは事実だし、はた目に「火事場泥棒」や「焼け太り」と見えるのも確かです。

★

今、彼の地の上空を一個の見えない彗星が飛んでいます。

ガザの人々にとって、この彗星は紛れもなく凶星でしょうし、多くのイスラエルの人にとってもそうかもしれません。

でも、孔雀石の石言葉は「魔除け」、そして「癒し」と「再会」だそうです。

どうか人間の心が、獣性によって蹂躙されることのありませんように。

そして、子どもたちの屈託のない笑顔が再び見られますように。

今はひたすら祈るような気持ちです。

嫦娥の詩 ― 2023年10月02日 17時46分36秒

昨日のおまけ。

嫦娥の故事は、日本の民間習俗にはあまり…というか、ほとんど影響しなかった気がしますが、知識層はもちろん文字を通じてよく知っていたでしょう。中でも晩唐の詩人、李商隠(りしょういん、812-858)には、ずばり「常娥」〔=嫦娥に同じ〕と題する詩があり、彼はその耽美な詩風で日本にもファンが多かったらしいので、影響は大きかったと思います。

「常娥」は五言絶句の短詩で、その点も日本人好み。今、岩波の中国詩人選集に収められた高橋和巳注『李商隠』を参考に、当該詩を読んでみます。

雲母屏風燭影深 (うんものへいふう しょくえいふかし)

長河漸落暁星沈 (ちょうが ようやくおち ぎょうせいしずむ)

常娥応悔偸霊薬 (じょうがまさにくゆべし れいやくをぬすみしを)

碧海青天夜夜心 (へきかい せいてん よよのこころ)

長河漸落暁星沈 (ちょうが ようやくおち ぎょうせいしずむ)

常娥応悔偸霊薬 (じょうがまさにくゆべし れいやくをぬすみしを)

碧海青天夜夜心 (へきかい せいてん よよのこころ)

起句 「雲母屏風燭影深 (うんものへいふう しょくえいふかし)」

「雲母の屏風」とは、注者によれば「半透明の雲母を一面に貼りつめた屏風」とのことですが、一寸分かりにくいですね。おそらく下のページで紹介されている「窓」と似た、白雲母を枠にはめて屏風としたものと思います。あるいは家具調度としての屏風ではなく、卓上に置かれた小型の硯屏(けんびょう)を指すかもしれません。いずれにしても、そこに蝋燭が深い影を落としているというのです。

(The Earth Story: Mica Windowより。画像はロシアで作られた白雲母製の窓)

承句 「長河漸落暁星沈 (ちょうが ようやくおち ぎょうせいしずむ)」

「長河」は銀河のこと。「漸く落ち」は、文字通り地平線近くに傾く意にも取れますが、次の「曉星沈む」と対になって、ともに薄明の中にぼんやり消えていく様をいうのかもしれません。一晩中蝋燭を灯し、星を眺め続けた男(作者)の夜想も、ようやくこれで一区切りです。

転句 「常娥応悔偸霊薬 (じょうがまさにくゆべし れいやくをぬすみしを)」

これぞ嫦娥奔月の故事。ここでは自分を裏切った恋人と嫦娥の姿を重ねて、「彼女もきっと今頃、自分の振る舞いを後悔しているにちがいない…」と、いくぶん未練がましい想像をふくらませています。

結句 「碧海青天夜夜心 (へきかい せいてん よよのこころ)」

注者の訳は、「青々と広がる天空、その極みなる、うすみどりの空の海原、それを眺めつつ、夜ごと、常娥は傷心してるに違いない。私を裏切った私の懐かしき恋人よ。君もまた〔…〕寒々とした夜を過ごしているのではなかろうか。」

月から見下ろせば、地上は空という名の海の底に他ならず、その海はときに青く、ときに薄緑を帯びて見えるという、いわば宇宙的想像力の発露ですね。まことに凄美な句です。もちろん、その「夜夜の心」は、空を見上げる男の心の投影でもあります。

(Pinterestで見かけた出所不明のコラージュ画像)

天空の美と人の心の陰影を巧みに重ねた名詩として、私も今後大いに愛唱したいと思います。

【おまけのおまけ】

このブログは個人のブログですから、つまらない自分語りをしても許されるでしょう。

「玉青」というのは私の本名ですが、その由来ははっきりしません。「昔、ある国に3人の王子がいて…」で始まる物語を、幼い日に聞かされたような気もします。そして、末の王子が手に入れた青い玉がどうとかこうとか…というのですが、すでに両親も亡くなり、今では詳細を確かめようがありません。

今回、李商隠の詩集を開き、注を担当した高橋和巳――あの作家の高橋和巳です――による解説を読んで、少なからず衝撃を受けたことがあります。李商隠の詩には、雅俗とりまぜた文学的引用が甚だ多く、その典拠を知らぬ者にはチンプンカンプンで、後世の注釈者泣かせであることについて解説した箇所です。

「…李商隠がなぜかくも夥しい故事をつらねて詩を構成したのかと質問されるなら、李商隠の方法にならって、次のように答えたく思う。フランスのある寓話に、ある貧しい少年が、魔法使いから一つの青い玉を授かった話がある。その玉は、耐え難い不幸に襲われた時に覗くと、世界の何処かで、いま自分が経験するのと同じ不幸を耐えている見知らぬ人の姿が浮んでくる。その少年は、その玉を唯一の富とし、その映像にのみ励まされて逆境に耐えてゆく。李商隠が夥しい故事を羅列するとき、それは概ね、彼の意識に浮んだ青い玉の像だと解してよい。」(pp.21-22)

うーむ…と、しばし瞑目しました。まあ齢を重ねたから、この話にひどく感動したのかもしれません。いずれにしても、今後「玉青」の由来を聞かれたら、私はこの話を披露しようと思います。亡き両親もあえてそれを否定することはないでしょう。私は今、私自身の創造者になろうとしているのです。

寝ぼけ声 ― 2023年08月29日 18時23分35秒

「ひょっとして、あいつは暑さで頓死したな?」と思われたかもしれません。

しかし、こうして無事生きています。生物界には冬眠と対になる「夏眠」というのがありますが、私も酷暑を避けてしばらく夏眠状態にあったわけです。でも、8月も終わりですから、そろそろ夏眠から覚めなくてはなりません。春の啓蟄に対し、秋の啓蟄がもう一つほしいところです。

しかし夏眠から覚めてあたりを見渡すと、世の中どうも芳しくないニュースが多いですね。目覚めの一言も、ちょっと無粋なところから始めます。

★

昔、中学だか高校だかの頃、アイザック・アシモフが「疑似科学」に論駁する本を読んで、おおいに溜飲を下げたことがあります。いわゆる「とんでも学説」を、まさに快刀乱麻を断つように切り捨てていく様は痛快であり、なんだか読んでいる自分まで賢くなったような気がしたものです。実際、アシモフはものすごく頭の切れる人だったのでしょう。

ただ、その中でひとつモヤっとするエピソードがありました。

健康食品に関する文章で、アシモフはヨーグルトが身体にいいという説を一蹴して、「ヨーグルトには牛乳に含まれる以上の栄養素はない!」と切って捨てていました。

それはそれで正しい陳述です。

腸内フローラの研究史は17世紀のレーウェンフックにまで遡るそうですが、その機能に関する研究はだいぶ紆余曲折があって、「ヨーグルトは不老長寿の霊薬」みたいな怪しげな言説も入り混じっていたので、アシモフがそれを疑似科学と切って捨てたのは、理解できなくもないです。ただ、結果的に彼が「食品がもたらすプラスの効果は、すべて栄養素の効果に還元できる」としたのは、あまりにも単純素朴な考えで、そこには大きな見落としがありました。

いかに既存の科学知識で武装しても――その武装がどれほど完璧なものであっても――そこには常に思考の盲点がありうるし、ときにその盲点は、広大な視野の欠落であると後に判明することもあります。アシモフほどの人でも、そこから逃れることはできませんでした。

この一件は私にとって非常に重要な教訓になっていて、今でも折に触れて思い出します。

★

原発「処理水」の海洋放出をめぐって、ネット上で半可通めいた人々が議論しているのを見ると、やっぱり上のことを思い出します。

最初に私の立場をはっきりさせておくと、私は海洋放出に反対です。

海洋中の物質動態は今も不明な点だらけのはずで、環境への影響を考えれば、放出には常に謙抑的であるべきです。それをごく狭い了見にもとづいて、「大丈夫、大丈夫!」と見切り発車するのは、盲者蛇に怖じずというか、蛮勇と呼ぶほかないのではないでしょうか。

★

仮に海洋放出のすべてのプロセスがオープンな状況で進んでも、上の疑念は残ります。ましてや、現在コトを司っているのは民間の一企業(および彼らと多くの利害を共有する関係者)なのです。

そこには巨額の賠償責任を逃れたいという、非常に大きなバイアスが常にかかっている事実を忘れるべきではありません。その意見はたとえ科学的相貌を帯びていても、およそ公平無私なものとは言えないし、そのことをカッコに入れたまま議論するのは相当危なっかしいと思います。

★

以上の文章は詮ずるところ情報量ゼロであり、なにか無責任な発言に聞こえるかもしれませんが、ことの重要性に鑑み、あえて「無知を正しく畏れよ」と私は申し上げたいです。

(記事の方は徐々に平常運転に戻します。)

【閑語】8月15日 ― 2023年08月15日 05時52分56秒

今年も8月15日を迎えました。今年は台風の中の8月15日です。

先の大戦が終わってから今年で78年。そして今年は明治156年ですから、あの敗戦を境に、日本の近・現代史はちょうど半々に分かれるわけです。すなわち、3度の対外戦争を経験した前半と、それがなかった後半と。

8月15日は月遅れのお盆でもあるので、先年亡くなった父母、そして祖父母や曽祖父母――まさに日本のザ・庶民といえる人々がたどった156年間を思い起こして、大いに感慨深いものがあります。

★

なんだかんだ言って、戦のない世が78年間も続いたのは江戸時代以来のことで、戦を知らぬまま天寿を全うした人も現に大勢いますから、これは大いに慶賀すべきことです。しかし、これからのことは、まったく予断を許しません。

憲法前文の冒頭第一文、

「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

…というのは、当時の人々が後世に託したメッセージにほかなりません。でも78年も経てば、人々の痛切な記憶も薄れ、心のありようも自ずと変わります。要は喉元すぎれば何とやらで、これは人間の性として、いかんともし難いところです。

★

ここで改めて自分の考え方を整理しておくと、「精神は単純でもよいが、ものの見方が単純であってはいけない」ということを強調したいです。

戦争で成り上がる人もいるし、戦争で大いに懐を肥やす人もいますが、多くの人は戦争で得るものなんてありはしません。戦争はすべきではないし、平和とはこの上なくありがたいものだ…というのが、単純な精神の例で、私自身が思っていることでもあります。

これに対して、「もちろん好きで戦争するわけじゃないけどさ、でも“向こう”が攻めてくる気満々なら、こっちも武器を取らざるを得ないんじゃないの?」という人も多いでしょう。これも単純な精神の例であって、あながちに否定はできません。

★

しかし、ここでさらに「ものの見方まで単純であってはいけない」ということを、私は言いたいのです。

たとえば「向こう」とは何か? 最近だと、もっぱら大陸中国が想定されているのでしょうが、習近平政権も決して永続的なものではないし、政権周辺にも一皮むけば、いろんな利害集団があって、到底一枚岩ではありません。それに共産党と人民解放軍のパワーバランスだって、相当微妙な均衡の上に成り立っているんだと思います。ましてや、そういう政治ゲームとは無縁の大多数の民衆は、われわれと同様「戦争なんて真っ平だ」と思っているはずで、もちろん同じことはロシアについても言えます。そういうのを引っくるめて「“向こう”は攻める気満々」と言ってしまうのが、単純なものの見方の例です。

平和を守りたいのだったら、互いにいろんなパイプを増やし、太くして、知恵を出し合わねばならないはずで、「“向こう”がその気なら…」と、やたら腕まくりをしたり、背後でそれを煽り立てたりするのは、賢明な振る舞いとは到底思えないです。

もちろん、交渉というのは単純な性善説でできることではなく、腹の探り合いもしょっちゅうでしょう。まあ、そこは知恵の使い所です。また信用できない輩もしばしば登場すると思いますが、でも、だからこそこちらの腹の底は、常にきれいにしておかなければならないのです。

あるいは、交渉カードとして軍備を考えるというなら、同時に軍を十分グリップできる算段をしておかないと危険であることを、我々は歴史から十分学んだはずで、そのことの目配りを欠くのは、やっぱり「単純な見方」の例だと思います。

★

人跡まれなブログの隅で、こんな床屋政談をしてもしょうがないとは思いますが、われらとわれらの子孫のために、あえて2023年現在の思いを書きつけました。

思えば、日本国憲法の精神というのもずいぶん単純なものであって、単純だからこそ、78年間も抑止力を発揮したのでしょう。単純なものの強さということを思います。

衰へたる末の世とはいへど… ― 2023年08月08日 22時11分19秒

日本の山野は気象条件に恵まれ、豊かな森林に覆われていました。

西日本であれば、常緑広葉樹が優占する、いわゆる「もののけの森」が広がっていたわけです。そこではいくら木を伐っても、後から後から植物は再生し、深い森が永続し…という時代が実際長かったように思いますが、中世以降、エネルギー源として大量の薪炭を森に求めるようになると、さしもの日本の植生も、収奪に耐えられなくなり、特に瀬戸内のように降水量の少ない地域では、はげ山化が急速に進みました。

ひとたび植物が消え、その根系が保持していた表土まで失われると、再び森が再生するには、非常に多くの努力と長い年月が必要になります。豊かな自然に甘え、「樹木なんて、ほっとけば勝手に生えて、勝手に茂るものだろう」と思って、じゃんじゃん伐りまくったツケは、必ず回ってくるものです。

(大阪府泉南市、昭和初期の山の様子。出典:大阪府の治山の歴史)

★

似たようなことを、現今の日本の「文化行政」にも感じます。

人々の熱意と好奇心と使命感の一方的収奪による、文化のはげ山化―。

今、我々が目にしているのは、要はそういうことでしょう。

科博のクラウドファンディングの件については、すでに多くの人が問題にしているので、そこに付け加えるべきことは、あまりありません。ただ、ここまではげ山化が進行してしまうと、「文化の森」が再生するのは、まことに前途遼遠だなあ…と嘆息したくなります。

身近なところで振り返ると、各地で図書館司書の非正規化が進行していたとき、もっと強い危機感をもって反対すべきでした。そのことに眉をひそめはしたものの、より大きな潮流の先触れという認識に欠けていました。これは私自身の大きな反省です。

博物館とともに、博物館に勤務する人も貧しくなれば、博物館や美術館の収蔵品が、いつのまにか市中やブラックマーケットに流出している…なんていう出来事が日常化するのも、もうじきでしょう。かつて先進国と呼ばれた国が、ここまで落ちぶれてしまうとは…。呆然とする他ありませんが、せめて他国の人は、以て他山の石とし、同じ轍を踏まないようにしていただきたいと願うばかりです。

★

そしてまた、文化は人の心の糧であり、文化が冷遇されるということは、とりも直さず「人」が冷遇されるということでもあります。現状を直視すれば、そのことに異を唱える人も少なかろうと思います。

★

以前もどこかで書きましたが、「文化で腹がふくれるか!」という人に対しては、「金銭で心が満たされるか!」と返したいと思います。(まあその金銭すら、今のわが国では乏しくなりつつあるわけで、貧すれば鈍すとは、よく言ったものです。)

最近のコメント