A Dreamy Blue Night ― 2017年06月02日 21時19分27秒

机の上に置かれた絵葉書の向うに広がる青い夜景。

白亜のドームと見渡す限りの光の海。

ドームの前を行き交う車が残した光曳。

★

1935年にオープンした、ロサンゼルスのグリフィス天文台。

ご覧のように都市の真ん中にある天文台ですから、星を眺めるには不適で、「天文台」とは名乗っていても、ここはプラネタリウムがメインの観光天文台です。

それにしても、この夢のような光景を見ると、「夜空の星も美しいが、地上の星もまた美しい」と、単純素朴に思います。

この絵葉書、ごく最近の景色のようにも見えますが、実際には1950年代のものですから、同時代の日本のことを振り返ると、当時のアメリカが世界に見せつけた、圧倒的な豊かさを感じないわけにはいきません。

★

言うまでもなく、「アメリカの夢」には、多くの光と影がありました。

今、「夢醒めてのち」、「宴のあと」を生きる人々の心情を思いやると、そこにはまたいろいろな感慨が浮かびます。

―それでも、やっぱりこれは美しい光景に違いないと、再度絵葉書を見て思います。

ニューヨーク、夢のプラネタリウム ― 2017年06月03日 16時45分57秒

勢いでプラネタリウムの絵葉書をさらに載せます。

1939年のニューヨーク万博(New York World's Fair of 1939)のパビリオンとして作られた巨大なプラネタリウム。

なんだかヒロ・ヤマガタの絵のような、カラフルな祝祭ムードにあふれています。

(絵葉書の地紙は、当時流行ったリネン(布目)調)

円天井は夜空を欺く星々をちりばめ、ドームの外では巨大な星条旗がはためく、これぞ世界に冠たる「星たちが輝くところ(WHERE STARS WILL SHINE)」。

アメリカの古いプラネタリウムといえば、まずはシカゴのアドラー(1930)、次いでロサンゼルスのグリフィス(1935)、そしてニューヨークのヘイデン(1935)が御三家で、それらに続くのが、このプラネタリウムということになります。

まことに壮大な、夢のような星の殿堂。

★

…と最初は思ったものの、調べてみると、どうも勝手が違います。

いくら検索しても、このプラネタリウムに関する情報が見つからないのです。

さらによくよく話を聞いてみると、この絵は計画段階のイメージ図に類するもので、実際に開設されたパビリオンは、直径55メートルの球体建築「ペリスフィアPerisphere」と、高さ186メートルの高塔「トライロンTrylon」から成る、ひどくモダンな姿に変身していたのでした。

そして展示内容も、夜空を鑑賞するプラネタリウムから、夢の未来都市のジオラマへと変更され、まあそれはそれで楽しかったでしょうが、結局、この絵葉書に描かれたプラネタリウムは、文字通り「夢のプラネタリウム」として終わった…というのが、この話のオチです。

ちなみに、現在、世界最大のプラネタリウムである名古屋市科学館の球形ドームが直径35メートルですから、かつてのペリスフィアがいかに大きかったか想像できます。こんなプラネタリウムが本当に作られたら、すごいでしょうね。

(撮影・名古屋太郎。Wikipediaより)

夜のプラネタリウム ― 2017年06月04日 10時08分48秒

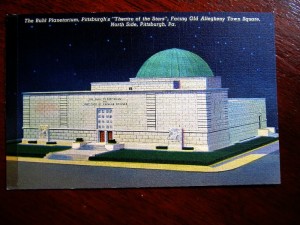

1939年、ニューヨーク万博でプラネタリウムを開設する計画が頓挫したこの年、無事開館にこぎつけたプラネタリウムがあります。

それがピッツバーグのブール・プラネタリウム。

昨日の絵葉書同様、これも開館と同時期に作られたリネンタイプの絵葉書ですが、そこに漂うムードはまったく異なります。昨日のにぎやかさに比べて、こちらは人っ子一人いない、無人のプラネタリウム。何だか静かすぎて怖いぐらいです。

森閑とした夜のしじま。

この無音の世界で活動するのは、青くまたたく星たちのみ。

昨日のニューヨーク万博のプラネタリウムは、現実のようでいながら、はかない幻に過ぎませんでした。ブールの方は確かな現実のはずなのに、やっぱりどこか夢で見る光景めいて、いっそ超現実的な感じすらします。

★

プラネタリウムが寝静まる頃、空には星が輝き出します。

夜空の星こそ、プラネタリウムが見る夢なのかもしれません。

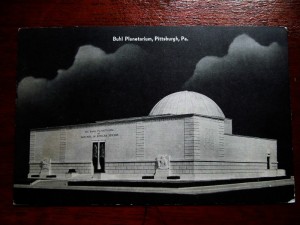

真夜中のプラネタリウム ― 2017年06月05日 22時37分29秒

ブール・プラネタリウムの第2弾。

昨日とほぼ同じ構図ですが、これまたガラッと雰囲気が変わって、こちらはモノトーンの闇が支配する光景です。

今宵は星の光も地に届かず、空に雲がうねっているのが見えるのみ。

楽しいはずのプラネタリウムを、なぜこれほどまでにダークな存在として描いたのか?

その真の意図は不明ですが、この背景を描いた画家は、おそらくプラネタリウムを「夜の世界の住人」としてイメージし、そのようなものとして視覚化したかったのでしょう。

たしかにプラネタリウムは、「人工の夜」を作り出す装置ですが、だからこそ本来は、「昼の世界の住人」であるべきで、その辺のイメージの混乱がプラネタリウム草創期にはあったのかなあ…と、そんなことをチラと思いました。

裏面の解説を見ると、このプラネタリウムが、当時全米に5館しかなかったうちの1つであること、そしてその建設には110万ドルの巨費が投じられたことを、誇らしげに書いています。

ブール・プラネタリウムの建設は、大富豪ヘンリー・ブール氏の篤志に加えて、多くのピッツバーグ市民の協力があってこその壮挙であり、ここにもまた希望に満ちた「アメリカの夢」を見てとることができます。

しかし―。

その後のブール・プラネタリウムのたどった足取りを記したのが以下の記事で、読み返すと、やっぱり「夢」を見続けるのは、なかなか難しいことだなあ…と感じます。

■ブール・プラネタリウム…アメリカの夢、理科少年の夢。(前編・後編)

夜明けのプラネタリウム ― 2017年06月07日 06時58分02秒

暗い夜が明け、鳥たちのさえずりが静かに聞こえます。

美しい朝焼け空を背景にしたブール・プラネタリウム。

プラネタリウムが目覚めると同時に、星たちは眠りにつき、今度は星々の見る夢が、はなやかに円天井に投影される番です。もうすぐ「夜の幻」の上演が始まり、子どもたちの歓声が、にぎやかに聞こえてくることでしょう。

★

…というふうに書いたら、一連の記事がきれいにまとまりそうですね。

でも、さっき方位を確認したら、ブール・プラネタリウム(現・ピッツバーグ子どもミュージアム別館)の建物は、南側が正面で、絵葉書に描かれている彩雲は、北の空に浮かんでいる格好になります。したがって「朝焼け空」と見なすのは一寸きびしいかも。

それに、上の絵葉書は過去記事(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/10/27/)の単なる使い回しに過ぎません。現実はなかなか思い通りには御しがたいです。

------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

織田がつき 羽柴がこねし 天下餅

座りしままに 食うは徳川

座りしままに 食うは徳川

安倍政権がいよいよ泥船化し、おそらく党内には「我こそ徳川たらん」と、情勢の見定めに余念のない御仁もチラホラいることでしょう(すでに観測気球らしきものも見受けられます)。しかし、「あっさり明智となって終わるのは御免だ…」ということで、さまざまな駆け引きが、水面下で必死に行われているように想像します。

こういうとき、世間が「安倍さん以外なら誰でもいい」という倦み疲れた気分に覆われていると、思わぬ奸雄・梟雄(かんゆう・きょうゆう)にしてやられる可能性があります。

「いざ!」と名乗りを上げた人を英雄視する前に、その心底をよくよく見定める必要があると、これは強い自戒を込めて思います。

心のかはず天にきこゆる ― 2017年06月08日 21時29分19秒

全国的に梅雨入り。

でも、昼過ぎには雨も上がり、帰り道には真珠色の月が光っていました。

★

今日の「天声人語」は、雨にちなんで蛙の記事でした。

私もカエルが好きです。カエルにどんな感じを抱くかは人それぞれでしょうが、子ども時代の私にとって、カエルは自然そのものの象徴――より正確には、当時憧れた「いなか」の象徴――でした(何と言っても昆虫少年でしたから)。

砂泥質の水底に光が揺らめく中を泳ぐオタマジャクシの群れ。

アカガエルの卵塊を手ですくったときの、くすぐったい感触。

水稲の青と競うトノサマガエルの鮮緑の斑紋。

アカガエルの卵塊を手ですくったときの、くすぐったい感触。

水稲の青と競うトノサマガエルの鮮緑の斑紋。

ウシガエルの大きなオタマジャクシを飼っていた時は、どんなに大きなカエルになるのだろうと楽しみでしたが、何だかカエルに近づくにつれて、だんだん身体が小さくなっていくのでガッカリした…なんていう幼い思い出に共感してくださる方も、きっといらっしゃるでしょう。

そして、これが今いる部屋の隅に座っている蛙です。

いわゆる「教育玩具」なのでしょうが、「4D VISION」という動物模型シリーズの1つ。

きっと3次元の生物も、4次元方向から見れば、こんなふうに中身が丸見えなんだよ…という意味で、「4D」と銘打ったのでしょう。いわば高次元生物の視知覚の疑似体験です。

まあ、これはこれで面白いんですが、やっぱり今の自分は、生き生きとした自然からは遠ざかっているなあ…という反省と、それを寂しく思う気持ちがあります。

(今日の「天声人語」 冒頭)

本邦解剖授業史(1) ― 2017年06月09日 21時50分16秒

医学史の古典、富士川游(著)『日本医学史綱要』(1933)によれば、宝暦4年(1754)、山脇東洋が京都西郊で刑死した屍を解剖し、『蔵志』を著したのが、我が国における解剖図譜の嚆矢であり、下って明和8年(1771)には、例の杉田玄白が、江戸小塚原の刑場で、女性刑死者の腑分けを行ない、『解体新書』の翻訳を志すきっかけとなったことが書かれています。

★

その後、100年の時を経て、近代教育制度がスタートすると、本邦の子供たちは、みな罪人の腑分けを経験し、以て人体生理の精妙さを学ぶようになった…なんてことはありませんが、その代わりに、理科室の隅っこには人体模型がぽつねんと立ち、死罪人の代わりに、カエルやフナがその身を犠牲にして、理科教育の進歩向上を図る時代が、けっこう長く続きました。

とはいえ、いかに「教育のため」という大義名分があっても、カエルにしろ、フナにしろ、生きながら解剖するのは残酷だし、一方で口を酸っぱくして命の大切さを説きながら、あっさり授業で生き物を殺しては話の筋が通らないじゃないか…という批判も強く、昭和が終わりを迎える頃には、理科の授業における解剖実習は、すっかり影をひそめたのでした。

(かつて初等教育で使われた解剖器セット)

小学校の懐かしい思い出を集めた、串間努氏の『まぼろし小学校』(小学館、1997)を参照すると、昭和45~6年生まれの人が、解剖経験のクリティカルポイントで、それよりも上の世代はカエルやフナの解剖を経験した世代、それよりも下の世代は未経験世代になるようです。

ただし、これまで文科省が公式に「解剖をしろ」とも「するな」とも通達した形跡はなく、ある年を境として、全国一斉にパッと切り替わったわけではありません。

解剖の取りやめは、あくまでも世間の声に配慮した、各学校個別の判断であり、一般的傾向としては、上記のようなことが言えそうだ…ということです。

実際、今でもカエルの解剖を“強行”している学校も少数ながらありますし、先生たちも授業の仕方を工夫して、食用魚の解剖と調理を、家庭科の授業を兼ねて行っているところも多いような話を聞きます(要は魚の下ろし方の勉強ですね。昔と違って食べる行為とセットになっているのがポイントです)。

★

医学教育における人体解剖実習をめぐっては、いろいろ都市伝説が生まれていますが、ここでは「そっち方面」の話は脇に置いて、理科の授業における解剖の話題を少し振り返ります。

(あやしいメスの輝き。なお、串間氏上掲書によれば、大正4年(1915)に、「博物用解剖器」というのが、実用新案として出願されている由。この手の学校用解剖セットは、少なくとも大正初期までさかのぼれるようです。)

(この項つづく)

本邦解剖授業史(2) ― 2017年06月10日 12時35分51秒

今もあるかもしれませんが、昔の理科室には、よく内臓全開のカエルやハツカネズミがホルマリン漬けになっていました。

あれはもちろん、脊椎動物のからだの構造を生徒に教えるための教材ですが、ふつうの感覚からすれば、いかにも陰惨な印象を伴うもので、人体模型とともに、昔の理科室に独特の陰影を与えていました。

まあ、グロテスクといえばグロテスクなのですが、ああやって1匹が犠牲になることで、毎年多くのカエルが解剖台の上で絶命することを免れるならば、その方がより「道徳的」だ…という、考え方もあったと思います。少なくとも、そうした意見が免罪符となって、理科室の標本は徐々に増えていったのでしょう。

とはいえ、標本を眺めるだけではなく、自らの手で生物を解剖し、生きた内臓を観察することの方が、いっそう理科の授業らしいと考えられたため(と想像します)、立派な壜詰め標本の前で、やっぱり毎年多くのカエルやフナが犠牲となっていました。

理科教育関係者は、ぜひカエル供養やフナ供養をせねばならんところですが、そもそもカエルやフナの解剖は、いつから初等教育で行われるようになったのか?

★

とりあえずフナは脇に置いて、カエルに話をしぼります。

カエルの解剖は、比較解剖学の授業の一環として、高等教育ではおなじみのもので、たぶん今でもそうでしょう。

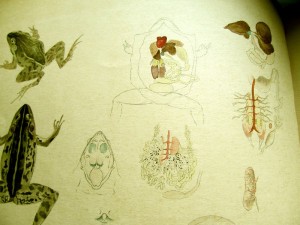

上の画像は、おそらく大学における動物学実習のために準備された講義ノートの一部で、明治30年代のものです(この美しい彩色手稿については、描き手のことも含めて、いずれじっくり書きます)。

ただし、そうした知識と技術が小学校の現場に下りてくるには、高等教育を受けた人が中等教育を担い、中等教育を受けた人が初等教育を担うようになるまでの時間差が、そこになければなりません。

尋常小学校で、カエルを解剖するというアイデアが、一部の先進的教師の脳裏にきざしたのは、おそらく明治も末のことで、明治40年(1907)に出た小野田伊久馬の『小学校六箇年 理科教材解説』には、簡単な説明図とともに、蛙の解剖について解説されています。

「蛙の解剖 蛙を解剖せんには、なるべく大形のものを捕へ、これを瓶に入れて、コロロホルム数滴を点下し、暫時蓋をなして、全く麻酔するを待ち、取り出して、腹部の中央より、縦に切開すべし。」

まあ、これだけの簡便な説明でカエルに挑んだとしたら、挑まれたカエルもいい迷惑で、相当無益な殺生を重ねないと、人に教えるだけの解剖術は身に着かなかったでしょう。何しろ解剖は手技を伴うものですから、実地に習うことがどうしても必要です。

★

いずれにしても、小学校の解剖授業に関していえば、明治時代はまだ萌芽期で、それが多いに進んだのは、次の大正時代のことだと思います。

(この項つづく)

本邦解剖授業史(3) ― 2017年06月11日 12時39分26秒

大正時代、特に第1次大戦後は、「児童実験」が盛んに言われた時期です。

すなわち、明治時代のように、単に絵図を見せたり、あるいは教卓上で先生が実験して見せたりするだけではなく、生徒自らが実験することの重要性が叫ばれた時代。

これが理科室の基本構造にも影響を及ぼし、4~5人で1つの机を囲み、グループ単位で先生の説明を聞きながら実験するという、現代に通じる理科室風景が誕生したのも大正時代のことです。

カエルの解剖が一般化したのも、やっぱりルーツは大正期だと思います。

この連載の1回目で、串間努氏の『まぼろし小学校』を引いて、大正4年(1915)に、「博物用解剖器」が実用新案として出願されたと書きましたが、それも1つの傍証になります。

もちろん、解剖実習はそれ以前から方々で行われていましたから、解剖器が大正4年に突如登場したわけではないでしょうけれど、「博物用」と銘打って、小・中学校用の教材として商品化されたのが、この前後だろうと思います(この「博物」は「物理・化学」と対になる語で、動・植・鉱物について学ぶ科目を指します)。

下は昭和に入ってからの例ですが、島津と並ぶ代表的理科教材メーカー、前川合名会社(後に「前川科学」→「マリス」と社名変更)が出した、昭和13年(1938)のカタログの一ページ。これを見ると、当時、さまざまなタイプの解剖器が作られ、学校に売り込みが図られていたことが分かります。まさに“需要のあるところに供給あり”というわけでしょう。

(昭和13(1938)、前川合名会社発行『理化学器械 博物学標本目録』より。5点セット・レザーサック入りの80銭から、17点セット木箱入りの最高級品20円まで、多様なラインナップ)

★

さらに、いっそう直接的な証拠としては、大正時代の後半になって、ずばりカエルの解剖をテーマにした理科教育書が出版されていることを挙げることができます。

■宮崎三郎(著)

『蛙を教材としたる人体生理解剖実験室』

中文館書店、大正12年(1923)

中文館書店、大正12年(1923)

この本は、序文に説くように、「小学並に中学に於ける人体生理解剖学教授上の一参考」として書かれたものです。そして、この本を書くに至った著者の思いが、序に続く「緒言」(pp.4-10)に、こう記されています(引用にあたって、一部読点を補いました)。

「世界大戦争の勃発後は、四囲の情況に影響されて、我国にては在来余り顧みらるゝこと少かった理科教育が、盛に奨励さるゝに至った。かゝる機運に促されて、中学、小学に於ける物理、化学の設備は其面目を一新し、実験といふことが大に重ぜらるゝ様になった。然しながら、之を動植物学の方面に見るに、如何なる状態であらうか。更に之を医学(人体生理、解剖、衛生)の方面に見るに如何?尚従来の教科書と掛図による説明の域を脱しないではないか。」

著者である宮崎の見る所、理科における「児童実験」ブームは、物理・化学に限られ、生物分野には依然として及んでいなかったというのです。「これではいかん」というのが、宮崎の問題意識であり、その主な原因は「その教材を得ること難きと、之が実験方法の困難なるべしと思惟さるゝ為」だというのが、彼の意見でした。

たとえば心臓の動きについて学ぶのでも、「生体解剖を人体に行ふわけにも行くまい」し、「模型といふものはどんなに上手に出来てゐてもやはり『模型』だ」。そこで、比較解剖学や比較生理学の考えを援用して、「私は蛙及蝦蟇〔がま〕を採らるゝことを御奨めしたいのである」と、宮崎は主張します。

「蛙ならば材料を得るにも容易である。田舎ならば裏の泥田に鳴いてゐる。都会ならば実験用の蛙を売る商人がゐて、頼めば幾十匹でも揃へる。

更に蛙は小さい故に、他試験動物に比してその取扱ひ極て簡単であり、〔…〕所謂生体解剖をやったとて、流血の惨を見ること少く、蛙ならば惨酷なといふ感じも起すこと少いであらう。」

更に蛙は小さい故に、他試験動物に比してその取扱ひ極て簡単であり、〔…〕所謂生体解剖をやったとて、流血の惨を見ること少く、蛙ならば惨酷なといふ感じも起すこと少いであらう。」

当時でも、「惨(残)酷」という観点を、まったく顧慮しなかったわけではありませんが、相対的に罪が軽いと思われたようです。さらに続けて、宮崎は下のように書くのですが、これも当時の意識のありようを伺わせる内容で、興味深いです。

「動物愛護の声の高い英国では、学者の研究室での実験にも、試験動物は必ず麻酔をかけることに規定されてゐる。時々其筋の役人が見廻りに来るとの事である。その英国ですら蛙の実験には麻酔を用ひないでよいことになってゐる。これは蛙は大脳の発達幼稚にして、疼痛を感じないからとの理由であるそうな。」

★

カエルの解剖は、その終焉がぼやけているのと同様、その始まりの時期も一寸はっきりしないところがあります。少なくとも、ある年を境に、全国でパッと行われるようになったわけではなく、大正時代いっぱいを通じて、各地の理科教師が研鑚を重ねる中、徐々に普及していったのが実態だろうと思います。

(次回、宮崎の本の中身をもう少し見てみます。この項つづく)

本邦解剖授業史(4) ― 2017年06月13日 21時09分38秒

前回に続き、宮崎三郎(著)、『蛙を教材としたる人体生理解剖実験室』(1923)の中身を見てみます。

(本書口絵。「蛙と人の脳の比較」および「蛙血液循環」の説明図)

当然の話ですが、その説明は相当具体的です。

まずは、「第二章 実験動物」の項にあるように、「等しく蛙といっても種類が多い」ので、解剖の対象とするカエルの種類を決めねばなりません。

「私たちの実験に都合のよいものは、形のなるたけ大きなものである。〔…〕この目的に叶ってゐるものは、まづ蝦蟇〔ひきがえる、がま〕が一等だ。」(p.12)

とあって、「あれ?ウシガエル(食用ガエル)は?」と思いますが、ウシガエルがアメリカから試験的に輸入されたのは1918年(大正7年)のことで、本書執筆の段階では、まだ全国に広まっていなかったのでしょう。

しかし、著者はいったん候補に挙げたヒキガエルをすぐに退けます。

「蝦蟇といふ奴はどうも私たち人間には気味の悪い動物である。両棲類や爬虫類の跋扈した前世紀、私たちの祖先がこの動物のため随分と苦しめられたので、その頃の恐怖感が今尚私たちのうちに潜在意識として存するからだそうな。芝居の天竺徳兵衛、児雷也、さては蝦蟇仙など、大きな奴の背に乗って現れる。のそりのそりと動き出し、口から火焔を吐いたりするのを見ては、子供の頃に恐ろしがったものだ。蝦蟇は悪気を吐くとか、背の疣にじゃ毒物があるとか(尤もこれは噂だけでなく、事実がま毒なるアルカロイドがあるそうだ。)兎に角よくない評判を立てられてゐる。」(同上)

アルカロイドを除けば、およそ科学の徒らしからぬ理由づけです。

別に天竺徳兵衛や児雷也を持ち出さんでも…とは思いますが、まあこれも時代でしょう。それに「子供たちを怖がらせてはいけない」という、一種の教育的配慮が働いているのかもしれません。

こうして、著者はトノサマガエルを第一候補に挙げ、「以下特に断り書きのなきところでは、蛙といへば常に殿さま蛙のことゝ思って頂きたい。」と宣言します(p.13)。

★

さて、ここからいよいよ解剖の実技に入っていきます。

解剖作業の最初は、カエルの固定です。

「実験動物の生きたまゝに手術を施さうといふのだから、荒れくるふのは想像に難くない。で手術を容易にするため、之を一定の板上に固定するのである。」(p.15)

…というわけで、カエルの四肢を上のような「蛙板」に糸で縛り付けるか、あるいはコルク板に直接ピンで打ち付けてしまうという、かなり荒っぽいことも可としています。

なお、著者は、「実験に差し支へを来さない限りは、動物を麻酔せしめて、然る後に手術を施すべきである」(p.29)という意見なので、麻酔をかけてから蛙板に固定するか、あるいは先に固定してから、鼻先にエーテルを嗅がせて麻酔することを勧めています。ただし、これは作業の便というよりも、もっぱら人道的な理由によるものです。

「私たち人間は他を殺さないでは生きて行かれない様に運命づけられてゐる、悲しき神の摂理である。私は故に、学問のためとか、人類の幸福のためとか、所謂「大の虫」を担ぎ出すことは避け難い。逃れ難きある宿命によって私たちは動物を殺すのである。決してよい事ではない。で、その際に当って、切〔ママ〕めても私たちの心の慰めは、その動物が割合に苦痛なく死んでくれることである。」(pp.28-29)

「だから麻酔が必要なのだ」…というのですが、この辺は現代の目で見ると、手前勝手な人間中心主義として退けられるべきところでしょう。でも、これが当時の意識でした。

(何だか書き出すと長くなりますね。この項、もう少しだけつづく)

最近のコメント