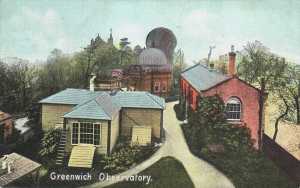

グリニッジの絵葉書 ― 2006年04月11日 05時48分47秒

グリニッジは何といっても、王立の栄誉を担ったイギリス最古の天文台であり(1675年創建)、かつまた首都ロンドンにあったので(1958年にサセックス州ハーストモンソーに移転)、一種の観光名所として、絵葉書も大量に作られました。

中にはいろいろ面白いデザインのものが見受けられます。

写真は裏面区画のある、1910年頃のもの。

巨大なドームのシルエットと、のっぺりしたチープな彩色が、お伽話の絵本のような愛らしさを生んでいます。と同時に、妙に遠近感の乏しい画面には、奇妙でシュールな味わいもあります。

夜のグリニッジ天文台 ― 2006年04月12日 05時34分57秒

一昨日につづき、これも絵入りロンドン新聞(1880年1月31日号)に載ったグリニッジの観測風景。

ただしここで観測しているのは「星」ではなく「風」。

グリニッジは天体観測をするだけでなく、1838年に設立された気象観測部門もありました。キャプションは、「風の計測:グリニッジ王立天文台におけるスケッチ」。

一心に計器示度を読む男。風で飛びそうな帽子を思わず手で押さえる男の頭上で、ちぎれ飛ぶ群雲のあいだから、冴えた三日月が一瞬顔を覗かせています。夜半にひと雨来たのか、開け放たれたドアからもれる光が、足元で濡れたように反射しています。

なかなかドラマチックな一瞬を切り取った絵柄。

画面から雨風交じりの夜の匂いが流れてきます。

気象観測 ― 2006年04月13日 06時23分46秒

天文台の絵葉書を探すときは‘observatory’をキーワードに探すのですが、この語で引っかかるのは、天文台のほかにも、「測候所」「展望台」「物見櫓」といろいろあるので、時には間違いも生じます。

写真は「天文台」のつもりで、うっかり「測候所」の絵葉書を買ってしまった例。

標高1465m、フランスのピュイ・ド・ドーム山頂にある気象観測所です(1910年ころ)。

■ □ ■ □ ■

これは私だけの感じ方かもしれませんが、天文よりも気象のほうが「通好み」というか「渋い」イメージがあって、この買い物なんかも「しまった」というよりは、何となく「面映(はゆ)い」気がします。

(この項つづく)

気象観測(2) ― 2006年04月14日 06時19分21秒

(前日の続き)

天文趣味には、星座神話にしろ、壮大な時空のスケールにしろ、月や土星をはじめとする役者たちにしろ、「あからさまなロマン」が豊富にありますが、気象学のロマンはそれよりもずっと控えめで、奥ゆかしいように感じられます。

■ □ ■ □ ■

校庭の隅に凛と白く立つ百葉箱の風情。

カラカラ回る風力計の音。

雨気を含んだ、湿った空気の匂い。

ラヂオから流れる眠たげな気象通報 「南大東島では西南西の風、風力3…」。

■ □ ■ □ ■

そこには確かに豊かな詩情があります。

しかしその詩情は俳味に近いというか、抽象度の高い知的な要素が多分にあるような気がして、自ずと遠慮の気持ちが働くわけです。

「趣が深いのは天文台より、断然測候所だね」と、事も無げに言える段階まで行ったら凄いな…と思います。(何だか訳がわかりませんが)

* * * * * * * *

ところで、今では全く忘却の淵に沈んでいますが、かつて気象観測が誇らしげな科学趣味として営まれた時期があります。

例えば19世紀の英国では、多くの地方ジェントルマンや聖職者たちが、計器示度を丹念に記録し、データをグリニッジに報告することに、知的な喜びと誇りを感じていました。

“自分は気象学の進歩に貢献しているのだ”という実感が、その活動を動機付けていたわけですが、天文の分野ならば、さしずめ変光星や黒点観測のようなフィールドと対になるものだと思います。

月世界の驚異 ― 2006年04月15日 09時48分41秒

「これは当時望遠鏡で明らかになった事実に基く、月のオリジナル銅版画です。この素晴らしい月の版画は1690年に印刷されたもので、状態は良好。コレクションにお加えいただくのに恰好の品です。」

…という業者の説明で、なかなか素敵な作品。

巨大な満月、馬車が動かす長大な望遠鏡、月世界の驚異にざわめく群集。

まさに17世紀好みの画題。

この業者(オランダ)は、立派な証明書まで付けてくれたのですが、しかし彼はその後同一作品を繰り返し売りに出しており、天上世界の美しさに引き換え、人間世界はつくづく世知辛いなあと思い知ったのです。

と同時に、抜け目ないオランダ商人の健在ぶりも見せ付けられました。

…という業者の説明で、なかなか素敵な作品。

巨大な満月、馬車が動かす長大な望遠鏡、月世界の驚異にざわめく群集。

まさに17世紀好みの画題。

この業者(オランダ)は、立派な証明書まで付けてくれたのですが、しかし彼はその後同一作品を繰り返し売りに出しており、天上世界の美しさに引き換え、人間世界はつくづく世知辛いなあと思い知ったのです。

と同時に、抜け目ないオランダ商人の健在ぶりも見せ付けられました。

フープ博士の月への旅 ― 2006年04月16日 07時41分06秒

「このブログについて」の欄に出てくる「フープ博士」を、ここでちょっとご紹介しておきます。

博士は、イラストレーター・絵本作家である、たむらしげる氏の作品に出てくるふしぎな科学者。

豊かなひげをたくわえ、常にシルクハットにモーニング。科学界の奇人にして独創的な発明家、そして夢見る旅人。

たむら氏の作品は、ミントブルーやミントグリーンの色使いがきれいで、ミントの清涼感漂う中で展開する、ときに形而上的なドラマには、稲垣足穂の影響が色濃く認められます。当然のことながら、天文趣味や鉱石趣味がモチーフとなった作品も多数あります。

掲出したのは、フープ博士を主人公にした(たぶん)最初の漫画。

マイナー系の王道を行った雑誌「ガロ」に1978年に掲載されたものです。

手品師タウンゼント、珍犬トッキー、船長カトウらを率いて、いかだに乗って月に行くという奇抜な冒険物語。

我が家にあるのは初期の、通称「青版」(初版1980年、青林堂)。

その後、表紙の色の違う「赤版」「黄版」というのも出たそうですが、そちらは見ていないので、内容の異同は不明です。

(ひょっとして初期の精神病院の描写が問題になった?)

博士は、イラストレーター・絵本作家である、たむらしげる氏の作品に出てくるふしぎな科学者。

豊かなひげをたくわえ、常にシルクハットにモーニング。科学界の奇人にして独創的な発明家、そして夢見る旅人。

たむら氏の作品は、ミントブルーやミントグリーンの色使いがきれいで、ミントの清涼感漂う中で展開する、ときに形而上的なドラマには、稲垣足穂の影響が色濃く認められます。当然のことながら、天文趣味や鉱石趣味がモチーフとなった作品も多数あります。

掲出したのは、フープ博士を主人公にした(たぶん)最初の漫画。

マイナー系の王道を行った雑誌「ガロ」に1978年に掲載されたものです。

手品師タウンゼント、珍犬トッキー、船長カトウらを率いて、いかだに乗って月に行くという奇抜な冒険物語。

我が家にあるのは初期の、通称「青版」(初版1980年、青林堂)。

その後、表紙の色の違う「赤版」「黄版」というのも出たそうですが、そちらは見ていないので、内容の異同は不明です。

(ひょっとして初期の精神病院の描写が問題になった?)

ブルックス天文台 ― 2006年04月17日 05時23分32秒

望遠鏡を操作する、いかにもフープ博士っぽい風体の天文家。

裏面区画のある、リトグラフ絵葉書です(1910年ごろ)。

さて、このフープ博士っぽい人の正体は、アメリカの天文学者、ウィリアム・ロバート・ブルックス博士(1844-1922)です。

博士は彗星が専門で、コメットハンターとして知られた人物。1888年にニューヨーク州ジェネヴァに作られたスミス天文台(別名ブルックス天文台)をあずかり、彗星観測に明け暮れました。

ところで、この絵葉書は、望遠鏡もドームもたぶん実物とは全く違う色に塗られていると思いますが、なかなかクールな良い雰囲気が出ていますね。

裏面区画のある、リトグラフ絵葉書です(1910年ごろ)。

さて、このフープ博士っぽい人の正体は、アメリカの天文学者、ウィリアム・ロバート・ブルックス博士(1844-1922)です。

博士は彗星が専門で、コメットハンターとして知られた人物。1888年にニューヨーク州ジェネヴァに作られたスミス天文台(別名ブルックス天文台)をあずかり、彗星観測に明け暮れました。

ところで、この絵葉書は、望遠鏡もドームもたぶん実物とは全く違う色に塗られていると思いますが、なかなかクールな良い雰囲気が出ていますね。

ブルックス彗星 ― 2006年04月18日 06時10分12秒

昨日登場したブルックス教授が発見した、ブルックス彗星の絵葉書です。

下の余白に書かれた説明文には、

「1911年のブルックス彗星。ウィスコンシン州、シカゴ大学ヤーキス天文台のブルース写真望遠鏡により撮られたネガより。この彗星は地球から6千6百万マイルの距離にある。なお短い線分は恒星の軌跡である。」

と、あります。

なお、この絵葉書は、以前の記事(06/2/19)でご説明した、周囲に余白の残る「ホワイトボーダー」タイプで、年代的には1915~20年代の品です。

下の余白に書かれた説明文には、

「1911年のブルックス彗星。ウィスコンシン州、シカゴ大学ヤーキス天文台のブルース写真望遠鏡により撮られたネガより。この彗星は地球から6千6百万マイルの距離にある。なお短い線分は恒星の軌跡である。」

と、あります。

なお、この絵葉書は、以前の記事(06/2/19)でご説明した、周囲に余白の残る「ホワイトボーダー」タイプで、年代的には1915~20年代の品です。

ブルックス天文台(2) ― 2006年04月19日 04時45分33秒

ついでにもう1枚。

ブルックス博士が根城にした天文台(中央左寄り、木々の間に小さなドームが見えます)と、博士の住居(左端の建物?)。

ニューヨーク州郊外、ジェネヴァの町にあるスミスカレッジ内の風景。天文台のほうは、絵葉書のキャプションでは「ブルックス天文台」ではなく、「スミス天文台」となっています。

まさに職住接近。博士の詳しい人となりは知らないのですが、きっと昼夜彗星のことばかり考えて日を送っていたのでしょう、実にうらやましい生き方であることよ…と、勝手に妄想がふくらんでいきます。

絵葉書としては比較的時代の古い、裏面区画のないタイプ(undivided-back)で、1900年代初頭のものです。

ブルックス天文台(スミス天文台) (3) ― 2006年04月20日 21時56分32秒

4連投になりますが、今日もブルックス天文台。

(ここでも、キャプションはスミス天文台となっています。やっぱりスミス天文台が正式名称なのでしょう。)

昨日の絵葉書の奥に進んで行くと、木立の影にこの建物がちょこんと立っていて、中に入ると3日前の光景が展開していることになります。

何となく新しい風情もありますが、1908年の消印のある、それなりに古い絵葉書。爽やかな色使いです。

最近のコメント