お知らせ ― 2013年03月13日 23時56分39秒

現在、生業が立てこんでいるため、記事の更新ならびにコメント・メールへのお返事は週明けになりそうです。どうぞ諸事情ご賢察くださいますよう、よろしくお願いいたします。

書斎プチ改造(2) ― 2013年03月16日 13時41分32秒

(ぼちぼち再開です。以下、前々回のつづき)

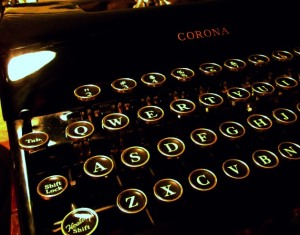

そんな思いを込めて迎えたわが家のタイプライター。

アメリカのスミス・コロナ社の「サイレント・ポータブル」。1930年代に売り出された静音設計のタイプライターです。静音といっても、標準機に比べれば…の話で、やっぱり音はパチパチと派手にします。また、そうでなければタイプライターの魅力は半減でしょう。

パトリック・ムーア卿の愛機に比べると、時代がちょっと若い分、よりモダンな印象です。この曲線的な造形は、おそらくアール・デコの影響を受けているのでしょう。つややかな黒のボディも相まって、いっそ肉感的な美しさを感じます。

キートップの表情もなかなか…。

★

このタイプライターを迎えるに当たって、最大の障壁はスペースの問題、すなわち今あるPCと共存できるかどうかでした。じっと腕組みをして眺めているうちに、「PCの上が空いているじゃないか」とふと気づいて、ラックを自作して、2段重ねにすることにしました。

たまたま本棚の棚板が1枚余っていたので、それに足を付けたら、ちょうど良いサイズでした。

PCはキャスター付きの板に乗っているので、簡単に引き出すことができます。

…と、やたらに自画自賛していますが、単なるゴミ屋敷から脱する一歩を踏み出したことで、若干気分が高揚しているのでしょう。

書斎プチ改造(3) ― 2013年03月17日 16時42分12秒

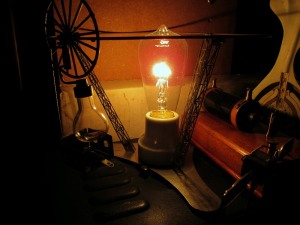

部屋の雰囲気は、照明によってガラッと変わると聞き、新たな照明器具を置こうと思いました。今まで暗がりになっていた一角に光を届ける、何か新たなデバイスがないか?いろいろ考えた末に、凝った照明はやめにして、素朴な電球をポツンと点すことにしました。

電球というのは、私の中ではたむらしげる氏の世界と結びついています。

それは氏が創造した幻影の世界「ファンタスマゴリア」に、巨大な電球が登場するのを見たせいでしょう。

(DVD版「a piece of PHANTASMAGORIA」パッケージ)

そこは4500年前の古代遺跡。砂に半ば埋もれた巨大なガラスの球体は、時々まばゆく発光するものの、何のために作られたかは解明されていない…という設定でした。

私はガラスドームが無性に好きなんですが、素通しの電球もそれと同じで、覗き込むと何かそこだけが独立した異世界のようで、不思議な気分になります。

そういえば、以前ご紹介した、コマツシンヤさんの『睡沌氣候(スイトンキコウ)』にも、ファンタジックな電球祭りの宵を描いた「でんじんさま」という作品が収録されていました。電球は一部の人の空想をいたく刺激する存在のようです。

(コマツシンヤ作「でんじんさま」より)

そんなわけで、時代には逆行しますが、白熱電球を買いに出かけ、たまたま見つけた復刻版エジソン電球というのを連れて帰りました。

(ガラスの中の別天地)

(フィラメントの知恵の輪)

★

この電球を部屋の隅に立てて、スイッチをひねれば…

さっと温かな光があふれ、部屋に不思議な表情を与えてくれます。

【おまけ】

我が家のタイプライターは基本的にディスプレイ用ですが、一応完動品と聞いたので、試しに打ってみました。

インクリボンが古いせいか、字がかすれていますが、とりあえず打てました。今後活用の機会があれば、またパチパチやってみようと思います。

日常を生きる ― 2013年03月19日 22時52分28秒

暑さ寒さも彼岸まで。

ここ数日間、この言葉が日本中でいったいどれだけ繰り返されたことか。

今さら感はありますが、でもやっぱり何度でも繰り返したくなるフレーズです。

流行語大賞が1000年単位で選出されるものなら、間違いなく上位にノミネートされるフレーズだと思います。

年度末は仕事も忙しく、今日もくたびれた心を抱えて家路につきました。

が、ふと気が付けば、おぼろに霞む半月に照らされて、桜のつぼみは夜目にもはっきりとピンクが差していますし、夜気には様々な植物の匂いが混じり、どうしようもなく春だなあ…と思いました。

★

このあいだ、離ればなれの男女が、星を見上げて思いを通わせる、可愛らしい古絵葉書を購入しました。星と人との関わりが感じられる、なかなか良い題材だと思いましたし、1940年代のカルチャーが色濃く出たデザインも面白いと思ったのです。届くのがふつうより遅かったので心配していましたが、昨日無事届いてホッと一安心。

でも、鼻歌まじりに封筒を開けたら、中から出てきたのは「マサチューセッツ州ナンタケット島、サンカティヘッド・ゴルフクラブのウォーターハザード」の古絵葉書でした。一面草ぼうぼうの中に、池らしきものがチラッと見える絵柄です。

「え、なんで?」と思いました。

「なんで、よりによってウォーターハザードの絵葉書が?」という意外感と、「そもそも、こんなものを絵葉書にする意味があるのか?」という不審の思いが頭の中をぐるぐる。.

アメリカの売り手に連絡すると、すぐに慇懃な返事が返ってきました。

「たいへん申し訳ございませんでした。何せ当店では常時7万点以上の絵葉書をオークションストアに出しており、毎週500枚から600枚の絵葉書を、わずか5人のスタッフで発送しているものですから、発送ミスもまま起きるような次第でして、不手際につきましては重ね重ねお詫びいたします。幸いご注文の絵葉書は在庫がございますので、さっそく本日発送させていただきたく、またお手数ながら誤配のカードをご返送いただければ、ただちに送料は返金いたしますので…」云々。

正しい絵葉書が送られてくるそうですから、別に問題はないし、たとえ送られてこなかったとしても、所詮は安絵葉書1枚ですから、そんなに「損した感」はありません。

でも何と言ったらいいのか、1920年代アメリカの片隅にあったゴルフ場の、そのまた片隅のウォーターハザードの景色や、7万点以上の在庫を抱えた古絵葉書ショップの店内、ささいなクレームに迅速に対応する店主の律儀さ…そういったものが一塊となって、私はそこに言い知れぬ倦怠感を覚えたのです。我々の「日常」を構成するものが何であるのか、それを目の前にグイと突き出されたような…と言いますか。

なんだか、どうでもいいことを長々と書きましたが、こんなことを感じたり、それをわざわざ文章にするのも、きっと春だからでしょう。

ここ数日間、この言葉が日本中でいったいどれだけ繰り返されたことか。

今さら感はありますが、でもやっぱり何度でも繰り返したくなるフレーズです。

流行語大賞が1000年単位で選出されるものなら、間違いなく上位にノミネートされるフレーズだと思います。

年度末は仕事も忙しく、今日もくたびれた心を抱えて家路につきました。

が、ふと気が付けば、おぼろに霞む半月に照らされて、桜のつぼみは夜目にもはっきりとピンクが差していますし、夜気には様々な植物の匂いが混じり、どうしようもなく春だなあ…と思いました。

★

このあいだ、離ればなれの男女が、星を見上げて思いを通わせる、可愛らしい古絵葉書を購入しました。星と人との関わりが感じられる、なかなか良い題材だと思いましたし、1940年代のカルチャーが色濃く出たデザインも面白いと思ったのです。届くのがふつうより遅かったので心配していましたが、昨日無事届いてホッと一安心。

でも、鼻歌まじりに封筒を開けたら、中から出てきたのは「マサチューセッツ州ナンタケット島、サンカティヘッド・ゴルフクラブのウォーターハザード」の古絵葉書でした。一面草ぼうぼうの中に、池らしきものがチラッと見える絵柄です。

「え、なんで?」と思いました。

「なんで、よりによってウォーターハザードの絵葉書が?」という意外感と、「そもそも、こんなものを絵葉書にする意味があるのか?」という不審の思いが頭の中をぐるぐる。.

アメリカの売り手に連絡すると、すぐに慇懃な返事が返ってきました。

「たいへん申し訳ございませんでした。何せ当店では常時7万点以上の絵葉書をオークションストアに出しており、毎週500枚から600枚の絵葉書を、わずか5人のスタッフで発送しているものですから、発送ミスもまま起きるような次第でして、不手際につきましては重ね重ねお詫びいたします。幸いご注文の絵葉書は在庫がございますので、さっそく本日発送させていただきたく、またお手数ながら誤配のカードをご返送いただければ、ただちに送料は返金いたしますので…」云々。

正しい絵葉書が送られてくるそうですから、別に問題はないし、たとえ送られてこなかったとしても、所詮は安絵葉書1枚ですから、そんなに「損した感」はありません。

でも何と言ったらいいのか、1920年代アメリカの片隅にあったゴルフ場の、そのまた片隅のウォーターハザードの景色や、7万点以上の在庫を抱えた古絵葉書ショップの店内、ささいなクレームに迅速に対応する店主の律儀さ…そういったものが一塊となって、私はそこに言い知れぬ倦怠感を覚えたのです。我々の「日常」を構成するものが何であるのか、それを目の前にグイと突き出されたような…と言いますか。

なんだか、どうでもいいことを長々と書きましたが、こんなことを感じたり、それをわざわざ文章にするのも、きっと春だからでしょう。

足穂が読んだ賢治 ― 2013年03月20日 16時39分11秒

2月24日の記事(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/02/24/6728939)で、足穂が戦後になって(たぶん昭和23年)、賢治作品を初めて読んだこと、そして「銀河鉄道の夜」に賛辞を惜しまなかったことを書きました。

そこで触れたように、足穂が賢治を読んだのは、雑誌編集者(当時)の草下英明氏の勧めによるもので、草下氏が自分の「十字屋版」宮沢賢治全集を足穂に貸し与えたのだと推測されます。

そこで触れたように、足穂が賢治を読んだのは、雑誌編集者(当時)の草下英明氏の勧めによるもので、草下氏が自分の「十字屋版」宮沢賢治全集を足穂に貸し与えたのだと推測されます。

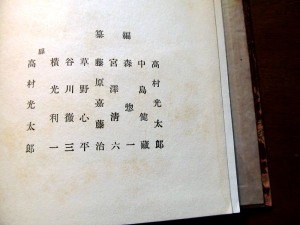

足穂が読んだ賢治作品はどんな姿かたちをしていたのか…という単純な好奇心から、昔の「十字屋版」全集を探してみました。もちろん全巻揃えればベストですが、お金も場所もないので、今回買ったのは第3巻(童話・寓話編)と別巻(雑編)だけです。

(↑「十字屋版全集」第3巻の外箱と中身。↓は箱裏のイラスト。)

厳密にいうと、草下氏が持っていたのは昭和21~23年に出た第2版で、上の写真は昭和28年に出た第3版なので、ちょっとブックデザインが異なる可能性もあります。でも、昭和19年に出た別巻(初版)もデザインは一緒なので、きっと第2版も同じでしょう。

(高村光太郎を筆頭にする編者の名前。)

そして、これぞ足穂が読んだ「銀河鉄道の夜」の冒頭第1ページです。彼はこういう文字面のものを、早大近くのアパートに籠居して読みふけったわけです。

★

上の写真は目次の一部。この巻には賢治の主要な童話作品が、ほぼ収められています。足穂は、この中で最もいいのが「銀河鉄道の夜」で、次点が「風の又三郎」だ…というようなことを後に書いています。

今これを書きながら思うのですが、足穂が「銀河鉄道の夜」に惚れこんだのは、その文学的価値以上に、それがすぐれて“足穂的”だったからではないでしょうか。

思うに、「銀河鉄道の夜」は賢治の代表作といわれながら、実は他の賢治作品とは少なからず趣を異にしています。

動物や植物が口をきいたり…という、おとぎ話的設定を一切排除していますし、二人の少年を共同主人公とするのも変わっています。そして、この星を愛する二人の間に流れるのは、あえて言えば同性愛的感情と嫉妬であり、彼らはそうした思いを抱えながら、ひたすら暗い闇の中を旅していきます。その途中で、ふと少女が現れて、少年たちの関係に波風を立てるというのも、あまり賢治らしからぬ趣向です。

そういうふうに、物語の要素や背景をばらして考えると、「銀河鉄道の夜」は、足穂が少年時代の思い出に取材して書いた、一連の「神戸もの」と呼ばれる作品群と重なる点が多い気がします。

「賢治さん、分かる、分かるで…」と、足穂はアパートで独りごちていたのかも。

★

以前も書いたように、十字屋版には現行版には出てこないブルカニロ博士が登場します。

ブルカニロ博士は、銀河鉄道全体を統御し、ジョバンニとカンパネルラの旅を陰から逐一観察していた謎の人物。その存在は、作品全体を捻じ曲げるだけのパワーを秘めているので、賢治もそこに危ういものを感じたのか、改稿の際に自らの手で抹殺しています。

しかし、依然として気になる人物であることは確かです。

時計屋の主人は博士が世を忍ぶ仮の姿である…とか、博士は時空を超えて現われた未来のジョバンニだった…とか、かつて自分なりにいろいろ空想したことがあります。

賢治が読んだ足穂 ― 2013年03月22日 05時45分57秒

順序として、次に「賢治は足穂を読んだか?」という問題を考えてみます。

確実なことは分かりません。

そもそも、賢治の読書体験というのは、あまり分かっていないのだそうです。大変な読書家であったことは確かにせよ、その具体像は、はなはだ茫洋としています。

その間の事情を、小倉豊文氏は以下のように書いています(「賢治の読んだ本」、初出:筑摩書房刊『宮沢賢治全集』月報 第10・11号、昭和32/所収:栗原敦編『日本文学研究資料新集26:宮沢賢治・童話の宇宙』、有精堂、1990)。

「伝聞によれば、生前の賢治は実によく本を買い且つ読んでいた。そして、読書の速力は執筆のそれと同様に異常にはやかった。それだけに読んだ本の量も多かった筈である。だが、彼は本がたまるとまとめて古本屋に売ってしまった。また、教え子や知人に次々に呉れてしまっている。だから、死後に残ったものは余り多くなかった。又、彼の読書は所蔵本ばかりでなく、各地の図書館の蔵書に及んでいる。読んだ量はむしろこの方が多いかも知れない。而も彼は普通の読書人のようにノートをとっていない。日記もつけていない。従って、そうした読書が何であったか、全く見当もつかない。作品からの推定が唯一の手懸りである。」

とはいえ、まったく手がかりがないわけでもありません。

というのは、賢治の死後、実弟である宮沢清六氏の手によって、賢治の手元に残されていた蔵書の目録が作られているからです。もちろん、それは賢治が読んだ本の一部にすぎませんし、またその全部を賢治が読んだ保証もありません(これから読もうと思い、とっておいたのに、病がそれを阻んだ可能性もありそうです)。ただ、少なくともこの目録によって、賢治の読書傾向の一端をうかがうことはできます。

残念なことに、目録の原本は戦災で失われてしまったのですが、上記の小倉氏が、それを筆写した写本が今に伝わっており、それを校訂したものを現在活字で読むことができます。(前掲『日本文学研究資料新集26』に収められた、奥田弘氏の「宮沢賢治の読んだ本―所蔵図書目録補訂―」という論考がそれです。)

★

で、これを凝視すると、足穂の単行本こそありませんが、春陽堂が出した『明治大正文学全集』(昭和2-7年刊)というのが目に付きます。

ここに足穂が潜んでいないか調べると、果たしてその第55巻が「現代作家篇 〔第1〕」 で、そこには足穂の「天体嗜好症」と「青い箱と紅い骸骨」が収録されていました。

繰り返しますが、賢治がそれに目を通した保証はありせん。が、少なくとも、賢治が足穂の作品を手元に置いていたのは確かな事実です。

(いかにも昭和戦前の円本ブームを思わせる造本)

★

(稲垣足穂篇、「天体嗜好症」の冒頭)

ここに「天体嗜好症」と「青い箱と紅い骸骨」が入っているのは、ちょっと気になる偶然です。

「天体嗜好症」は、星の世界に憧れる二人の少年を主人公とした作品。

彼らは常々、土星やホーキ星や月の品評に余念がないのですが、ある日、学校で天文台を見に行く約束をします。そして、夜になると一緒に電車に飛び乗って、天文台を目指し…という設定からして、ちょっと「銀河鉄道の夜」くさいのですが、特に下のような描写を読むと、いっそうその感が深いです。

「やがて自分の目のまへにひろげられる魔法のやうな機械に充ちたE氏の円屋根の内部と、そこでその人がきかせてくれる天上界のことと、今夜それを望遠鏡によってうかゞふ自分たちの住む地球といふ星の不思議さと、それこそ流星花火にのり白い銀河をこしてプーととんで行きたい心持を起させるであらう円屋根の手すりから見た狂はしい都会の夜景…を、胸元にヒラヒラするネクタイの夢心地のなかに考へ出してゐました。

「こゝだよ」と云はれて気がつくと、両側の腰かけにつまってゐた人もたった二三人になり、すいたビロードの上には天井の電燈がへんにものさびしい光を落してゐました。〔…〕終点だと思って私は下りたのですが、レールと交叉して幅二十間もあるやうな坦々とした路がまっすぐにのび、両側にはまた青いガス燈がずらりとともってゐるのです。そして、この陽気だといふのに、よくドイツの画などで見かける葉のない大きな木が、降るやうな星空の下にすかされます。」

なんだか「白鳥の停車場」のシーンそのままのような…。そして、細部の描写もさることながら、ストーリー全体を覆う、黒々としたイメージが、何とも「銀鉄」っぽい感じがします。

(箱をよく見ると、「天体嗜好病」と誤植されています。より病的な感じ?)

★

もう1つの「青い箱と紅い骸骨」は、足穂の「神戸もの」の1つで、少年時代の思い出―多分に創作も含まれているでしょうが―を土台にした、幻想味豊かな小品。筋というほどの筋もなく、また現実と夢の境もあいまいな作品です。

全体として見ると、これが賢治チックとは思えませんけれど、作品のテーマが「人の死」であり、描かれているのは友人の妹の葬送シーンだと聞けば、やっぱり気になります。

以下は、その友人が妹を悼む歌。

「いとしい妹よ

もうお前の心臓に笛のやうな音はしないでせう

それでよかった

けれどもお前はお兄さまたちを離れなければならないことになった

お前と自動車に乗りローソクをともして遊んだお友だちと一しょに

こゝまで送ってきたが

羽根のある人がお迎へにきていらっしゃる

お兄さまたちはこれ以上行けないのだ

それでは機嫌よくお伴をなさい」

物語はこのあと、一転して不気味でグロテスクなシーンへと変わるのですが、ここだけ見ると、これまた賢治の絶唱「永訣の朝」くさい。

★

この文学全集第55巻が出たのは昭和7年(1932)ですから、もちろん「銀河鉄道の夜」も「永訣の朝」も、賢治の脳髄から産み落とされた後のことです。

賢治がこのとき初めて足穂の作品をじっくり読んだとすると、彼はいくぶん微妙な思いを抱きつつ、「稲垣さん、分がる、分がるど…」と独りごちたんではないでしょうか。

転居のお知らせ ― 2013年03月23日 21時08分58秒

PCの引っ越しをしました。

以前から不調が目立っていたネットへの接続が、遂にダメになって、昨日から完全に不通となったので、いさぎよくマシンを買い替えることにしました。問題というのは、忙しい時に限って起きるので、まったく嫌になってしまいます。しかも、何かと物入りの時期だというのに。。。

今日は一日、データとアプリケーションの引っ越しで終わりました。

とりあえず生活に最低限必要なものだけは荷ほどきしたけれども、まだまだ部屋の中のあちこちに段ボールが積み上がっているような状態です。

そんなわけで、コメント、メールへのお返事は身辺が落ち着くまで、今しばらくお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。

以前から不調が目立っていたネットへの接続が、遂にダメになって、昨日から完全に不通となったので、いさぎよくマシンを買い替えることにしました。問題というのは、忙しい時に限って起きるので、まったく嫌になってしまいます。しかも、何かと物入りの時期だというのに。。。

今日は一日、データとアプリケーションの引っ越しで終わりました。

とりあえず生活に最低限必要なものだけは荷ほどきしたけれども、まだまだ部屋の中のあちこちに段ボールが積み上がっているような状態です。

そんなわけで、コメント、メールへのお返事は身辺が落ち着くまで、今しばらくお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。

ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(11) ― 2013年03月28日 23時04分19秒

水仙が匂い、桜が咲き、雪柳が輝き、

それらすべての上に雨が灌ぎ、また青空が広がり…

転変極まりない自然の姿に、自らの人生を重ねて物思いにふけることの多い時季です。

それらすべての上に雨が灌ぎ、また青空が広がり…

転変極まりない自然の姿に、自らの人生を重ねて物思いにふけることの多い時季です。

★

さて、しばらくぶりに記事を書きます。

今日は「大きな星座の図(8)」と題した、以下の記事の続きになります。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/03/04/6737144

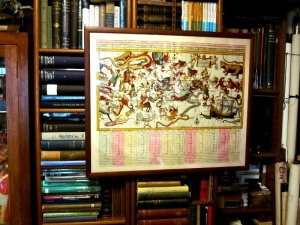

ジョバンニが時計屋の店先で眺めた大きな星座の図。

それは「空じゅうの星座をふしぎな獣や蛇や魚や瓶の形に書いた大きな図」であり、「蝎だの勇士だの」が「そらにぎっしり」と並んだ絢爛たるもので、それを見たジョバンニをして、「ああぼくはその中をどこまでも歩いて見たい」と言わしめたのでした。

その最終候補として、このブログでは、オランダのバッカー(Remmet Teunisse Backer)が出した、メルカトル式の方形星図を挙げました。

その主な根拠は、以前も書いたように、「南北両天の星座を1枚の図にすきまなく収めてあり、上の記述に合致する」こと、そして「手前に置かれた丸い星座早見盤とのコントラスト効果が、時計屋の主人の美的感覚にも叶うであろう」ことの2点です。(後付けの理由なので、あまり真に受けないでください。)

バッカーは伝のはっきりしない人ですが、17世紀の地図製作者で、この星図の初版も1684年ごろ、オランダのエンクホイゼンで出ています。さらに、その後も版元を変えながら1703年、1709年、1756年、1792年と、100年以上の長きにわたって、たびたび版を重ねた人気星図の1つ(初版以外はアムステルダムで出ています)。

他の主要星図が、南天・北天の2つの円形星図のペアとして作成される中、この星図が好評を博したのは、もちろん他の星図とうまく差別化を図ったというのが根本原因でしょうが、キャラが全部垂直に描かれているという絵柄の簡朴さや、メルカトル式世界地図と並べて掲示するのにうってつけと思われたせいかもしれません。

★

以前紹介したのは、その今出来のポスターでした。

(画像再掲)

しかし、「銀河鉄道の夜」の世界を再現するのに、安易にポスターに逃げてはいけないという反省もあり、また売られているポスターは解像度が低くて、近づいて見ると鑑賞に堪えないという実際的理由もあって、思い切って実物を購入することにした…というのが、前回までのあらすじ。

それがついに届きました。

届いたのは、この星図の最後のエディションである1792年版です。

比べると分かるように、サイズは実物のほうが一回り小さいです。同じポスター額(フレーム内寸は70cm x 58cm)に入れると、周囲の余白が大きくなりすぎるので、厚紙を適当にくり抜いた簡易マットで周囲を押さえてあります。

大きさを除けば、まあどっちも似た感じですが(当たり前)、問題となる細部はどうか?

(この項つづく。次回はポスター vs. 実物の細部比較編)

ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(12) ― 2013年03月30日 11時27分25秒

(一昨日のつづき)

さて、バッカー天球図の細部を見ていきます。

「ふしぎな獣や蛇や魚や瓶」や「蝎だの勇士だの」が居並ぶ星の世界。

(彩色には若干雑なところがあります。プロの彩色師ではなく、素人の手わざかもしれません。)

「あ孔雀が居るよ。」

「ええたくさん居たわ。」女の子がこたえました。

ジョバンニは〔…〕森の上にさっさっと青じろく時々光って その孔雀がはねをひろげたりとじたりする光の反射を見ました。 (「九、ジョバンニの切符」より)

+

新世界交響楽はいよいよはっきり地平線のはてから湧き そのまっ黒な野原のなかを一人のインデアンが白い鳥の羽根を頭につけ たくさんの石を腕と胸にかざり 小さな弓に矢を番えて一目散に汽車を追って来るのでした。

「あら、インデアンですよ。インデアンですよ。ごらんなさい。」 (同)

文字の部分を見れば、その鮮明な彫りと刷りが一目瞭然です。

彩色に関していうと、上の文字部分の背景に塗られた<桃・緑・褐・黄>は、この星図の他の品にも共通するので、版元のオリジナルであり、それ以外の星図部分については、買い手の注文に応じて、あるいは買い手自らが彩色を施したのだと想像します(星図部分がモノクロのまま残されている品も少なくありません)。

彩色に関していうと、上の文字部分の背景に塗られた<桃・緑・褐・黄>は、この星図の他の品にも共通するので、版元のオリジナルであり、それ以外の星図部分については、買い手の注文に応じて、あるいは買い手自らが彩色を施したのだと想像します(星図部分がモノクロのまま残されている品も少なくありません)。

★

実物とポスターでどれぐらい鮮明度に違いがあるか、直接比較してみます。

実物とポスターでどれぐらい鮮明度に違いがあるか、直接比較してみます。

左が実物、右がポスター(表示の縮尺は左右で異なります)。

繰り返しますが、右側はピントが外れているわけではなく、実際目で見てもこんな感じです。近くで見ると鑑賞に堪えないと言った理由がお分かりいただけるでしょう。

繰り返しますが、右側はピントが外れているわけではなく、実際目で見てもこんな感じです。近くで見ると鑑賞に堪えないと言った理由がお分かりいただけるでしょう。

上は文字の部分の比較ですが、ポスターでは判読不能なほど細部がぼやけてしまっています。ジョバンニは、バイト先の活版所で「虫めがね君」とあだ名されるぐらい目が良かったので、このポスターでは星界への憧れを誘われなかったことでしょう(もちろん、当時こんなポスターがあったはずはありませんが)。

こうして比べてみると、やはりこれはお粥を啜ってでも、実物を買ってよかったなあと思います。

こうして比べてみると、やはりこれはお粥を啜ってでも、実物を買ってよかったなあと思います。

澄み切った空の下、きれいに飾られた街並みの一角で、明るくネオンに照らされたショーウィンドーに掛っていたのは、こんな星座絵だったと想像します。

★

7年余り前から書き続けてきた「ジョバンニが見た世界」も、今日でひとまず終わりです。最終回と言っても、別に華やかな何かがあるわけではなく、ひっそりと終わるのですが、書き手の側にはちょっとした感慨があります。

今後は、番外編として「活版所」を取り上げたり、総集編としてこれまで登場したモノを振り返ってみたいと思いますが、もちろん、通常の天文古玩の記事はまだまだ続きます。

限りなく青い空に心ふるわせ ― 2013年03月30日 11時44分06秒

今日は二連投です。

★

飛行家、武石浩玻(たけいしこうは;1884-1913)。

彼が墜落死して、今年でちょうど100年になります。

少年時代、その報に接した稲垣足穂は、終生その経験を反芻し、そこに込められた意味を言葉にしようと努力し続けました。

コメント欄(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/03/22/6755018#c6761843)で、常連コメンテーターのS.U氏は、上の事実を敷衍して、我々の人生にとって大きな意味を持つのは、実は「劇的な体験」よりも、日常の「ふとした体験」なのではないか、だからこそ若い人は感性を研ぎ澄ませて、日々を大事にしてほしいと、卒業の時期にあたってエールを送っています。

そもそも、コメント欄への登場回数が最も多いS.U氏とはいったい何者なのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。氏は現役の物理学者であり、かたわら天文学史に造詣が深く、さらに足穂・賢治の深い読み手でもあるという、まことに得難い人で、私の師匠格にも当たるので、私は若くもなんともないですが、上記のコメントは私自身にも向けられたものと勝手解釈して、明後日からの新年度を迎えたいと思います。

そしてまた、今日は朝日新聞・土曜特別版「be」の記事に触発されて、「旅立ちの日に」をYouTubeで聞きながら、上記コメントを読ませていただいたので、武石の最後の飛行の情景や、それを思い浮かべてワクワクしていた足穂少年の心に思いをはせて、不覚にも落涙しそうになりました。

S.U氏とともに、私からも若い人たちに祝詞とエールをお送りします。

最近のコメント