飛び出す解剖絵本 ― 2015年05月17日 12時02分55秒

さて、急ぎの仕事も一段落したので、落ち着かぬ気分の中でも、強いて呑気な記事を続けます。

★

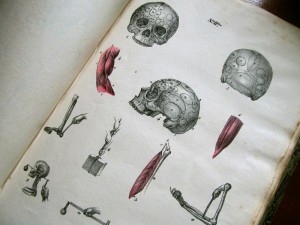

前回登場した、クロムリンクの解剖図集の中身を一瞥します。

図版は砂目石版で、銅版の鮮明さはありません。判型もB5 判よりちょっと大きいぐらいの、図譜としては小ぶりなものです。解剖図としては廉価版に属するものでしょう。

解剖図集というぐらいですから、こういう当たり前の図も載っているのですが、この本の特徴は、いろいろギミックがあって、仕掛け絵本になっていることです。

たとえば、この頭蓋と脊椎の絵は、

めくり上げると中から脳脊髄が出てきて、

さらに脳髄を二つに断ち割ることができます。

眼球の仕組みも、平面的な図ばかりでなく、

こういうのが

こうなったりして、その構造の理解をたすけてくれます。

こういうポップアップ式の人体絵本は今もありますし、20世紀の初頭には教育目的でずいぶんたくさん作られましたが、1841年という比較的古い年代にも、そうした例があることを知って、軽い驚きがありました。

そもそも仕掛け絵本の歴史はずいぶんと古く、中世にも先例があるそうです。

ことに書籍が大衆化した19世紀には、児童書を中心に大いに流行し、そうした嗜好が解剖図集にも波及していたことを、この本は教えてくれます。

ことに書籍が大衆化した19世紀には、児童書を中心に大いに流行し、そうした嗜好が解剖図集にも波及していたことを、この本は教えてくれます。

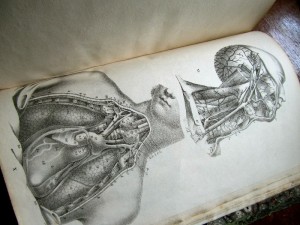

この本には、他にもたとえば腸を持ち上げて腸間膜を観察する頁があったり、

大口を開けた顔が上下するにつれて、食道が伸びたり縮んだりするという、何だかよく分からない仕掛けもあります。

★

解剖古書は熱心なコレクターも多く、私も比較解剖学の話題などは、大いに興味をそそられるのですが、個人的に人体解剖の話題はどうも苦手です。知らず知らずのうちに、対象に感情移入してしまうからでしょう。(そのわりに人体模型が好きなのは、彼らにはカラッと陽気な感じがあるからですが、この辺はちょっと説明が難しいです。)

最近のコメント