クシー君の夢の町(2) ― 2025年09月07日 09時00分08秒

以前、1枚の幻灯スライドを載せたことがあります。

(元記事: 無理矢理な月(第4夜)…夢の町へ)

1900年代初頭のアメリカのどこかの町らしいのですが、昼間写した普通の写真を、手彩色で無理やり夜景に仕立てたため、図らずも強い幻想性を帯びた1枚です。

記事の中で、私はやっぱり「夢の町」という言葉を使って、「この光景は、かつて鴨沢祐仁さんが筆にした夢の町そのもの」だと書いています。

(鴨沢祐仁「流れ星整備工場」の一コマ。出典: 同上)

ということは、過去のアメリカの某市こそ、クシー君の夢の町なのか?…と一瞬思いますけれど、でも「夢の町」は「幻の夜景」の中にのみ存在するので、仮にタイムマシンで100年余り遡って某市を訪ねても、それが昼だろうが夜だろうが、クシー君の世界を目にすることは決してないでしょう。

★

ともあれ、クシー君の夢の町に欠かせないのが路面電車です。

初期から晩年の作品に至るまで、クシー君はいつも電車通りを歩き、路面電車は電気火花をまき散らしながら、その脇を走り抜けていきました。

その躯体はたいていボギー車【LINK】で、ボギー車という言葉は別に路面電車に限るものではありませんが、私の中では何となく同義になっています。

私が「夢の町」を作るため手にしたのも、ミントグリーンを基調にした、まさしくボギー車。長さは約19センチ、鋳鉄製でずっしりと重いです。

売り手はウィスコンシンの業者で、1950年ころの品という触れ込みでしたが、メーカー名の記載がどこにもなく、値段もごく安かったので、これはレトロ市場を当て込んだ、今出来の中国製かもしれません。まあ無国籍なところが、夢の町にふさわしいといえばふさわしい。

(造りはかなり粗っぽいです)

クシー君を乗せてガタンゴトン、パンタグラフから火花がバチッバチッ。

★

それにしても、作者・鴨沢さんにとって、路面電車はどういう存在だったのでしょう。

新装版『クシー君の発明』(PARCO出版、1998)のあとがきで、鴨沢さんは次のように述べています(太字は引用者)。

「当時〔注:1975~77年〕のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベークライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

鴨沢さんにとって、路面電車は何よりも無垢なノスタルジーの世界の住人でした。

ただ、それが単なるインファンタイルな存在を超えて、「カッコいいもの」へと転じたのは、晩年の1970年代になって俄然ブームとなった稲垣足穂の影響が及んでいる気がします。足穂の「夢の町」――それは現実の神戸の反映でしたが――にも路面電車は欠かせぬ存在でした。

(西秋生(著)『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇』見返しより。作画は戸田勝久氏。元記事: 神戸の夢)

★

今日の記事は、妙に過去記事からの引用が多くなりました。

まこと、「地上とは思い出ならずや」。

(この項つづく)

クシー君の不思議な発見は今も続く ― 2025年09月05日 20時31分24秒

ブログを長く続けていてよかった…と、しみじみ嬉しく思うことがあります。

昔の記事にふとコメントを頂戴するのもそのひとつ。

★

今日、yama さまから頂いたのは、なんと15年前の記事に対するコメントです。

(元記事:永遠のクシー君憧憬)

そのこと自体うれしい驚きでしたし、そこでお知らせ頂いた内容が、当時見たくても見られなかった「幻のCM」が、今ならあっさりYouTubeで見られるという、これまた嬉しい驚きを伴うものでした。

その「幻のCM」とは、故・鴨沢祐仁氏の作品を代表するキャラクター「クシー君」と、相棒役であるウサギの「レプス君」を起用した、森下グリーン仁丹のCMです。

このCMが、横浜の放送ライブラリーに行けば視聴可能ということは、記事を書いた7年後(!)に、別の方からお教えいただきましたが、現物を見る機会は今日に至るまでついぞなかったのです。

それがYouTubeにアップされたのは、今から6年も前ですから、迂闊といえばずいぶん迂闊な話ですが、出会いはタイミングであり、こうしてお教えいただかなければ、一生見る機会はなかったかもしれません。(それにしても、6年間で再生回数が3,600回あまりとはいささか寂しい話。ぜひ皆さんにも視聴をお願いしたいと思います。)

放送ライブラリーのデータベース【LINK】を見ると、このCMは

○タイトル グリーン仁丹「クッシー君の不思議な発見」

○制昨年 1982年

○時間 30秒

○広告主 森下仁丹

○広告会社 博報堂

○制作会社 TCJ

○制昨年 1982年

○時間 30秒

○広告主 森下仁丹

○広告会社 博報堂

○制作会社 TCJ

となっています。ウィキによれば、TCJとは「Television Corporation of Japan Co.,Ltd.」の略で、老舗のCM会社として、かつてはアニメ制作部門も有し、スーパージェッターや鉄人28号を作ったのはこの会社だとあって、へえ…と思いました。

★

このCMはわずか30秒のショート作品ですが、そこにはいくつか注目すべき要素があります。

●紫のボウタイ姿で夜の散歩を楽しむクシー君(レプス君は赤いタイ)

●輪っかを取り落とす土星

●グリーン仁丹に変じた星粒を口にする二人

●夜の町を走り抜けるボギー車…

●輪っかを取り落とす土星

●グリーン仁丹に変じた星粒を口にする二人

●夜の町を走り抜けるボギー車…

これは鴨沢氏オリジナルであると同時に、かなり足穂色の濃い作品と感じます。

★

今回嬉しかった、もうひとつのこと。

私はきっと足穂も仁丹を作品中に登場させていると思い、「足穂 仁丹」で検索してみました。すると確かに、「タッチとダッシュ」(「文芸レビュー」1929年11月)の中で「お星様にしろ、仁丹ほどのつぶになって後頭部にはいってこそ、である」と、彼は書いていることを知りました。偶然とはいえ、グリーン仁丹のCMには、確かにその残響が感じられます。

★

上の事実を教えていただいたのは、下の論文です。

■川端あや(著)

「稲垣足穂の月・星・夜―「一千一秒物語」を中心に―」

『日本文學』(東京女子大學日本文學研究會 [編])

118号(2022.3.15発行)、 pp. 85-101.

「稲垣足穂の月・星・夜―「一千一秒物語」を中心に―」

『日本文學』(東京女子大學日本文學研究會 [編])

118号(2022.3.15発行)、 pp. 85-101.

川端氏は論文発表時、博士前期課程に在籍されていたそうで、足穂世界がこうして若い方にしっかり引き継がれていくのは、これまた嬉しいことです(ひどく老人めいた感慨ですが)。

そして何よりも、論題が拙ブログ的には絶対見逃せないものですから、深甚の興味をもって拝読しましたし、巻末の注の中に、常連コメンテーターであるS.U氏のお名前を見い出して、一種のスモール・ワールド現象を味わい、そのことも嬉しく感じられたのでした。

★

こうして嬉しい驚きの連鎖を与えていただいたyamaさまに、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

青色彗星倶楽部 ― 2025年02月24日 21時50分53秒

足穂の作品に登場する「赤色彗星倶楽部」ならぬ「青色彗星倶楽部」のピンバッジ。

見るなり、「む、これはタルホチック…」と思いました。

でも実際には、「Blue Comet Motorcycle Club」すなわち「青色彗星オートバイ倶楽部」と呼んだほうが、より正確です。このクラブはペンシルバニアに実在しており、立派なサイトも開設しています。

■Blue Comet Motorcycle Club

1937年に結成された、全米で最も古いオートバイクラブのひとつで、さらに歴史をさかのぼれば、1913年結成の「Black Cats」というオートバイクラブがその前身だそうです。Black Cats から Blue Comet へ―。これまた実にタルホチックな話ではないでしょうか。

★

足穂の「赤色彗星倶楽部」は、彼の自伝的小説『弥勒』の中で、主人公・江美留少年の脳内に萌した幻影として登場し、

またずばり『彗星倶楽部』と題された作品の中では、「「北郊の神怪」「山手通りの覆面団」として伝えられた赤色彗星倶楽部」として言及されています。

いずれもオートバイは出てきませんが、ではオートバイと彗星はまったく関係ないかといえば、なかなかどうして、『一千一秒物語』に出てくる「彗星を取りに行った話」の主人公は、モーターサイクルにまたがって彗星狩りに出かけるし、

現実の足穂氏もバイクを憎からず思っていた形跡があります。

(妙な着物姿でバイクにまたがる足穂。山科川堤防上にて。撮影・松村實。出典:『稲垣足穂の世界―タルホスコープ』、平凡社、2007より)

…というわけで、このバッジはやっぱり足穂氏に進呈するのが至当な気がします。

★

今日は草団子を作るのに、よもぎを摘みに行きました。

うららかな陽射しの中、近所の土手で草摘みをしながら、「こういうのを平和というのだろうなあ」としみじみ思いました。

ウクライナに限らず、どうか世界に平安が訪れますように。

この願いが叶うことは、おそらく私が生きている間にはないでしょうが、だからこそ祈る意味があるし、祈らずにはいられないのです。

憎らしい月 ― 2025年01月25日 10時15分11秒

記事の間が空きましたが、前回の続きです。

「月下の男女」の画題は、考えてみるとなかなか興味深いものがあって、男女の方はさておくとして、ここに登場するいわゆる「月の男(The man in the moon)」の描かれ方が、大いに気になります。

もう少し類例を見てみます。

(エンボス加工を施した多色石版。ニューヨークのA. S. Meeker社製)

こちらは月下の接吻。

1908年9月、バージニア州ノーフォークの James 君が Miss May に当てたもの。「O Glee! Be Sweet to me Kid.(おお、愛しの君よ!どうぞ僕に優しくしておくれ)」と、James 君はだいぶ気持ちが高ぶっているようですが、しかしこの月の表情はなかなかどうして、一筋縄ではいきそうにありません。

★

(1898年、ウィーンで創業したKohn 兄弟社(Brüder Kohn Wien I;BKWI)製の石版絵葉書。ちなみに「Wien I」は、創業地の「ウィーン一番区」の意味【LINK】)

こちらはペーパームーンの趣向によるコミック絵葉書で、ベルギーのリールの消印(1904年付け)が押されています。あて先は「Mademoiselle Elise」で、差出し人は表面に書かれた Peeraer 氏でしょう(見慣れぬ姓ですが、ベルギー由来の名前だそうです)。

ペーパームーンとは「張りぼての月」のことで、当時、夜空の書き割りの前でペーパームーンに坐って記念写真を撮ることが欧米で大層流行ったと聞きます。

絵葉書の画面では、せっかくいいムードなのに、突如“破局”が訪れて男女はびっくり、お月様もポロポロ泣いています。でもこれは、その身を傷つけられて痛がってるだけのようでもあり、そうなるとこのお月様にしても、カップルに対して同情的というよりも、単に迷惑千万と思っているに過ぎないことになります。

★

20世紀初頭とおぼしいアメリカ製の多色石版絵葉書。

このお月様が、地上のカップルを見守る表情もちょっと微妙です。

この絵葉書は仕掛け絵葉書になっていて、「夢が叶うかどうか、月にきいてごらん」という、その答は…

これはおめでたい画題といえますが、反面、甘いロマンスの時期はすぐに終わり、やがて現実に立ち向かうことになるぞ…という戒めのようでもあります。月の微妙な表情も、それを言わんとしているんじゃないでしょうか。

★

無論、西洋の人だって、月は美しいもの、ロマンチックなものと感じるからこそ、「月下の男女」という画題が成立するのでしょうけれど、絵葉書に登場する月は、妙に訳知り顔だったり、皮肉屋だったり、酷薄だったり、それ自体が一つの「型」になっている気配があります。

東洋情緒の月は、ひたすら皓々(こうこう)として、いろいろな思いを託す存在ではあっても、月そのものが何かよこしまな性格を持っているとは、思いもよらぬことでしょう。西行法師が詠んだ「嘆けとて月やはものを思はする かこち顔なるわが涙かな」という歌にしても、月を見て嘆いているのは自分自身であって、月そのものが嘆かわしい存在であるとは、一言も言っていないわけです

まあ、平安歌人と20世紀初頭のコミック絵葉書を比べて何か言うのも無理がありますが、でもこういう「憎らしい月」、「くせ者めいた月」は、日本の文芸の伝統には絶えて無い気がします。江戸の古川柳には、何かそんな“うがち”の句があるかと思いきや、『古川柳名句選』を見ても、見つかりませんでした、

★

日本における唯一の…とまでは言いませんが、顕著な例外が(そして西洋のお月様以上にくせ者感の強いのが)、稲垣足穂の『一千一秒物語』に出てくるお月様で、足穂が幼少期に見た「ステッドラー鉛筆の三日月」【LINK】から、独力でああいうイメージを構築したのだとしたら、彼の鋭い直感とイマジネーションは、大いに称揚されるべきです。

A Holy Night of Chocolate ― 2024年12月25日 09時27分49秒

1855年にフランス人、André Mauxion(1830-1905)がドイツで興したチョコレートの老舗、Mauxion社。他社に吸収合併された今も、ブランド名として生き残っています。社名としてはドイツ風に「マウクシオン」と読むのだと思いますが、下はそのマウクシオン社の広告(1925年)。

(シートサイズは25.5×20.5cm)

Mauxion wünscht fröhliche weihnachten!

マウクシオンから良いクリスマスを!

マウクシオンから良いクリスマスを!

キューピッド風の少女を引き連れ、チョコを配り歩く細身の麗人天使。

空には三日月と星、そして一筋の尾を引いて飛ぶ彗星が見えます。

冴え返った夜の気配を伝える、洒落た広告ですね。

この彗星の頭部は、西洋の城塔を模した同社のロゴで、これは創業家から経営を引き継いだエルンスト・ヒューター(Ernst Hüther)の頭文字、EとHの組み合わせだそうです。

★

この広告が出た前後、大戦間期のマウクシオン社は、高級チョコのブランドイメージ確立のため、広告戦略に力を入れており、世間の評判を呼ぶ広告を次々と発表していました。日本で言えば、後のサントリーや資生堂みたいな感じだったのでしょう。商業主義というと一寸浅薄な感じもしますが、その背景には平和な世と豊かな市民生活があったわけですから、必ずしも悪いことではありません。そして才能あるクリエイターにとっても良い時代だったと思います。

★

日本を振り返れば、稲垣足穂がまさに彗星のごとく現れた時代で、『一千一秒物語』(1923)、『星を売る店』(1926)、『第三半球物語』(1927)、『天体嗜好症』(1928)を立て続けに出した時期にあたります。

私がこの広告に惹かれた理由も、これがまさにタルホチックだからで、足穂の作品世界と、この広告の時代感覚は、必ずどこかでつながっている気がします。

One Hundred and One Year Stories ― 2024年07月02日 19時33分20秒

いよいよ7月、夏本番。

足穂好みの「六月の夜の都会の空」は幻のごとく飛び去りましたが、消夏にうってつけのタルホ関係のイベントを2件ご案内いただきました。

昨年は『一千一秒物語』刊行100周年で、関連するイベントがいろいろありました。

今年はさらに101周年で、「1001」にはむしろ「101」の方がお似合いです。

それに101は素数ですから、100のような卑俗な数よりも顔つきが上等だし、なんなら合成数である1001(7×11×13)よりも一層エライかもしれません。そんなわけで101周年は大いに祝う価値があるのです。

★

■kk life work 古多仁昴志 ライフワーク展

変容する(メタモルフォーゼ) 遊縁遊戯

変容する(メタモルフォーゼ) 遊縁遊戯

○参加出品者(敬称略):

小橋慶三、戸田勝久、パラモデル中野裕介、福本タダシ、溝渕眞一郎、

山下克彦 & 古多仁昴志

○会期: 2024年6月27日(木)~7月21日(日) 〔月火水は休廊〕

13:30~17:00

○会場: 喜多ギャラリー

奈良県大和郡山市額田部南町413 TEL:0743-56-0327

○MAP:

※JR大和小泉駅からタクシー8分/近鉄平瑞駅から徒歩18分

★

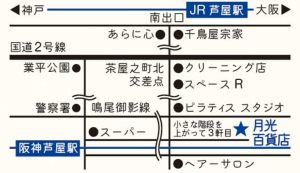

■稲垣足穂 オマージュ展2024 一千一秒奇譚

○参加出品者(敬称略):

erico、川島朗、戸田勝久、中川ユウヰチ、中野奈々恵、福本タダシ、

星野時環、百瀬靖子、山本佳世、よこやまぺん、よりそう

○会期: 2024年7月21日(日)~8月4日(日) 〔7/25, 29, 8/1休廊〕

14:00~20:00〔最終日は18:00まで〕

○会場: 月光百貨店(http://moon-shines.net)

兵庫県芦屋市茶屋之町12-2 TEL:070-5433-6961

○MAP:

※JR芦屋駅南出口から8分/阪神芦屋駅から6分

★

明石に生まれ、神戸で才を磨き、京都で亡くなった足穂。

関西はまさに足穂のホームグランドです。彼の後姿を思い浮かべながら、奈良と兵庫の両会場に足を運ぶだけでも、私のような他郷の人間には興の深いことと感じられます。

昨年の京都でのイベント、そしてそこでお会いした方々のお顔と声を思い出しながら、これは単なる懐旧ではない、これぞ宇宙的郷愁と呼ぶべきものだ…と思ったりもします。

青い月の物語 ― 2024年06月30日 15時10分33秒

じめじめ、じとじと、むしむし。

雨は雨で風情もありますけれど、当分すっきりした星空は望めそうにありません。

何かさわやかなものはないかな?と思って、一冊の小さな画集を手に取りました。

■小浦 昇 『青い月の物語 BLUE MOON』

ダイヤモンド社、1998

ダイヤモンド社、1998

巻末の紹介によると、小浦さんは1949年埼玉県の生まれ。多摩美大を出られたあと、1979年までは黒インクのみの版画制作をされていたそうですが、以後は一転して黒インクを使わない作品づくりをされるようになったとのこと。「あとがき」には、「実は個展のたびに画集を要望されていました。今回幸いにも、ダイヤモンド社から上梓する機会に恵まれ、ご期待にそえたのではないかと思います。」とあって、本書は小浦さんの第一作品集です。

実は最初拝見したとき、若い作家さんが最近出された本なのかな?と思ったんですが、小浦さんの経歴と本の出版年を見て、軽い驚きをおぼえました。それだけ作品すべてが、みずみずしい清新さにあふれていたからです。

それにしても、この作品世界、

いかにもタルホチックだなあ…と思いましたが、それも道理で、新潮文庫の『一千一秒物語』のカバー装画を担当されたのも小浦さんなのでした。

「あとがき」には、「人工の光が全くない月明かりだけの世界にいると、科学的物理的に疑いようのない存在でありながら、喜びや恐れなどの不可解な意識をもった自分を自覚するのです。私はそれをテーマに作品を制作してきました。」ともあります。

自分自身の存在の不確かさ。

現実世界の裂け目から顔をのぞかせる異界の気配。

現実世界の裂け目から顔をのぞかせる異界の気配。

月明かりは、それらを必然的にたぐり寄せてしまいます。

小浦さんの作品はモダンなファンタジーのようでいながら、そうしたヒトの記憶の古層に働きかける部分があって、そこに一種ただならぬ魅力があるのでしょう。

本書は小浦さんの作品に青居心さんが詩を添えた画文集にもなっています。

この時期におすすめしたい一冊。

草下英明と宮沢賢治(3) ― 2024年06月25日 21時21分14秒

昭和22年から23年にかけては、草下にとって変化の多い年でした。

昭和22年(1947)には、前述のとおり賢治についてまとめた文章が初めて活字化されたのをはじめ、野尻抱影に初めて会っています(それまでも手紙のやりとりはありました)。

六月二十一日 東京、上野の国立科学博物館で開催されていた天文学普及講座に野尻抱影先生の講演があるのを知って、聴講に参加。初めて野尻先生に挨拶。「家へいらっしゃい」などというお世辞に甘えて、二十九日、さっそく世田谷桜新町のお宅を訪問しているが、何を話したのか、聞いたのか、あがってしまって覚えがない。ただ、むにゃむにゃいって一時間ほど座っていただけだった。(『星日記』105頁)

(科博の天文ドーム。過去記事より)

抱影との絡みでいうと、8月にはこんな記述もあります。このとき草下は母校・都立六中の生徒を連れて、水泳指導教師という役割で千葉県館山付近に滞在していました。

八月一日 〔…〕この日、管理人のお爺さんから、「入定星」という星があることを訊いた。〔…〕もちろんこれは房総半島の南端一帯で「布良(めら)星」の名で知られる竜骨座のα(アルファ)カノープスの別名だ。しかも、江戸時代の文献にも、僧侶が死んで星になったという伝承が記載されているもので、後日、野尻先生に報告して、いたく喜ばれた。これでかなり先生の信用(?)を得たようである。「農民芸術」の原稿とともに学生生活の最後を飾るいいお土産であった。(同105—6頁)

こうして草下は学生生活を終え、社会人になります。当時の制度がよく分かりませんが、草下の場合、秋卒業だったようです、

十月一日 大学は出たが、就職先などまったくないので、いたしかたなく、大成建設(旧大倉組)に入社。経理課へ配属されてソロバンはじきをさせられた。父が長い間、大成建設の土木課にいて、そのコネでなんとか入れてもらったが、一銭、二銭が合ったとか合わないとか、およそ次元の異なる世界だった。二十五日、初めて給料をもらったが、金一三七五円五〇銭。(同106頁)

生活するために「いたしかたなく」建設会社の経理の仕事に就いてはみたものの、草下にはまるで肌の合わない世界で、1年もしないうちに転職を果たします。以下、昭和23年(1948)の『星日記』より。

七月九日 豊島区椎名町に在住の詩人、大江満雄氏の紹介で誠文堂新光社の「子供の科学」編集長、田村栄氏に紹介されて会うことになった。なんとしてでも編集部に入りたく、野尻先生に推薦状を書いてもらったり、別な知人でポプラ社の編集長をしていた水野静雄さんには、誠文堂の重役だった鈴木艮(こん)氏にも口をきいてもらった。十日後、首尾よく入社が決定したが、あとでよく聞いてみると、他にも競争者がいたらしいのだが、私の立ちまわり方、根まわしが抜群だったらしく、その抜け目なさが買われたということだった。私の性格とまったくあべこべの面が認められたというのは、いまだに信じられない。二十日に大成建設に辞表を出し、八月二日には、めでたく「子供の科学」編集部員として初出社した早業である。(同112頁)

まだ一介の新米編集部員とはいえ、これが科学ジャーナリスト・草下英明が誕生した瞬間でした。草下はその立場を活かして、人脈を徐々に広げていきます。

十一~十二月 「子供の科学」編集の仕事は楽しかったが、なにしろたった三人でやっているので、目のまわるほど忙しく、日曜日などほとんど休んでいられなかった。〔…〕

ただ編集にかこつけて、天文関係者に会えるのが嬉しく、国立科学博物館の村山定男、小山ひさ子、鈴木敬信(海上保安庁水路局、のち学芸大学)、神田茂(日本天文研究会)、アマチュアの中野繁、原恵、東京天文台の広瀬秀雄博士といった方々に初めてお目にかかったのも、この頃である。(同113—4頁)

ただ編集にかこつけて、天文関係者に会えるのが嬉しく、国立科学博物館の村山定男、小山ひさ子、鈴木敬信(海上保安庁水路局、のち学芸大学)、神田茂(日本天文研究会)、アマチュアの中野繁、原恵、東京天文台の広瀬秀雄博士といった方々に初めてお目にかかったのも、この頃である。(同113—4頁)

そればかりではありません。草下はこのブログと切っても切れないもう一人の人物とも、この年に会っています(「遭っています」と書くべきかも)。草下は上の記述に続けてこう記します。

だんぜん印象強烈だったのは、作家イナガキタルホ氏に会った時である。その日の日記から引用すると、次の如し。

十一月二十三日(月)晴 今日も晴れて暖かく、資源科学研究所へ行ってみたが、八巻氏に会えず、仕方なく戸塚をブラブラ。真盛ホテルへ行ってみる(新宿区戸塚一の五六七、今でも建物は残っているそうだ)。なんとイナガキタルホ先生あらわれる。よれよれの兵隊服に五十がらみのおやじ、ききしにまさる怪物なり。部屋には聖書と、二、三の雑誌と、三インチの反射鏡と少しの原稿用紙以外なんにもなし。いやはや、性欲論をひとくさり、美少年趣味は二週間前に転向せり、十八の女性と結婚するとか、何処(どこ)までホントかウソか。へんな喫茶店へ行って別れる。(同114頁)

十一月二十三日(月)晴 今日も晴れて暖かく、資源科学研究所へ行ってみたが、八巻氏に会えず、仕方なく戸塚をブラブラ。真盛ホテルへ行ってみる(新宿区戸塚一の五六七、今でも建物は残っているそうだ)。なんとイナガキタルホ先生あらわれる。よれよれの兵隊服に五十がらみのおやじ、ききしにまさる怪物なり。部屋には聖書と、二、三の雑誌と、三インチの反射鏡と少しの原稿用紙以外なんにもなし。いやはや、性欲論をひとくさり、美少年趣味は二週間前に転向せり、十八の女性と結婚するとか、何処(どこ)までホントかウソか。へんな喫茶店へ行って別れる。(同114頁)

なんだか無茶苦茶な感じもしますが、何せ時代の気分は坂口安吾で、畸人型の文士が横行しましたから、足穂も遠慮なく畸人として振る舞えたし、世間もそれをもてはやしたのかもしれません。しかし“作家、畸なるがゆえに貴からず”、足穂の本分というか、真骨頂はまた少し違ったところにあり、だからこそ草下は足穂を終生敬慕したし、謹厳な野尻抱影にしても、後に足穂をひとかどの作家と認めることになったのでしょう。

(所番地が変わったせいで正確な場所がすぐには分かりませんが、図の左寄り「早稲田大学国際会議場 井深大記念ホール」の建つ区画が昔の早大戸塚球場の跡地で、その脇を通る「グランド坂」に真盛ホテルはあった由。名前は立派ですが、ホテルとは名ばかりの安宿です。)

(真盛ホテルの自室に坐す、昭和23年当時の足穂。過去記事より)

★

「草下英明と宮沢賢治」というわりに、今日は賢治のことが全然出てきませんでしたが、草下の賢治への入れ込みはまだ続きます。

(この項つづく)

夜空の大四辺形(1) ― 2024年06月02日 10時23分20秒

「星の文学者」を日本で挙げると、野尻抱影、宮沢賢治、稲垣足穂の3人にまず指を屈することになり、この3人をかつて「夜空の大三角」と呼んだことがあります。

(宮沢賢治(1896-1933)、野尻抱影(1885-1977)、稲垣足穂(1900-1977))

■夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(1)

(記事の方はこのあと全5回にわたって続きました)

★

この3人の中で、立ち位置がちょっと異なるのは賢治です。

彼の文名が上がったのは死後のことで、生前は目立たぬ地方詩人に過ぎなかったからです。言葉を変えると、抱影と足穂が“自らの作家像を自らの手で築いた人たち”であるのに対して、賢治の作家像は、その作品を他の人たちが読み込み、銘々がそこに多様なイメージを投影した結果の集積に他ならず、その意味で「作家・宮沢賢治」という存在は、後世の人たちが共同制作したひとつの“作品”なのだと思います。

もちろん「英雄は英雄を知る」で、繊細な詩心を持った人たちにとって、賢治は独特の魅力を放つ先人たりえたと思いますが、戦中・戦後の賢治評価を虚心に見るとき、賢治が『風の又三郎』的な「ほのぼの系童話作家」や、『雨ニモマケズ』の「通俗道徳の人」として受容され、単にそれだけで終わっていた可能性も十分にあった気がします。

★

賢治が天才作家の列に加わったのは、そこに有能なプロモーターが存在したからだ…というと、賢治ファンに怒られるかもしれませんが、でも、賢治の才能に惚れぬいたプロモーターの純な心と、そのプロモーションの才能もまた正しく評価されねばなりません。

そのプロモーターとして外せないのが、草下英明(くさかひであき、1924-1991)氏です。草下氏は「科学ジャーナリスト」や「科学評論家」という肩書で語られることが多く、たしかにそうには違いありませんが、氏はそれだけにとどまらない異能の人です。賢治が「星の文学者」というイメージで語られるようになったのは、明確に草下氏の功績であり、氏がいなかったら、賢治イコール『銀河鉄道の夜』とはなっていなかったでしょう。

(「星の文学者、賢治」のイメージを決定づけた草下氏の『宮沢賢治と星』。初版は1953年に自費出版され、1975年に改稿版が学藝書林の「宮沢賢治研究叢書」に収められました。右は氏の回想録 『星日記―私の昭和天文史[1924~84]』)

そして、草下氏は賢治のみならず、抱影や足穂とも密な関係を保っていました。以下、氏を夜空の大三角に輔(そ)え星して、「夜空の大四辺形」と呼びたいと思います。そして、この大四辺形は単に見かけ上の配位ではなく、重力的にも緊密に結びついた四重連星を構成しているのです。

(中央が草下英明氏)

草下氏のことはすでに「夜空の大三角」の連載の折にも触れましたが、なぜその名を今再び持ち出したか? かなりずっしりした話なので、その詳細は次回に回します。

(この項つづく)

龍珠の伝言 ― 2023年07月27日 19時45分48秒

澁澤龍彦の『高丘親王航海記』。

その見開きには、澁澤自身が描いた地図が印刷されています。

この図と、先にeBayで見た地図との類似に刮目しつつ、やっぱりあれは高丘親王の地図だったなあ…と改めて思いました。

★

この作品はさほど長いものではありません。

雑誌「文學界」誌上で、昭和60年11月号(1985)から連載が始まり、昭和62年6月号(1987)で全7章が完結。同年10月に単行本化されました。

その間、昭和62年8月5日に澁澤龍彦は没し、本作が彼の遺作となりました。

この首尾が整っているような、整っていないような、全編が夢の中にあるような作品の中で、親王の乗った船は、ついにセイロン島のすぐ手前までたどり着きます。しかし、魔の海域に阻まれ、暴風で船が吹き戻された結果、親王は最後にマレー半島で虎に喰われて客死します。

といっても、不遇の死ではありません。

同地の虎は、空を飛ぶように天竺との間を往復していると聞かされた親王は、自ら虎に喰われることで、虎の肉体と一体化して天竺に渡ろうと計ったのです。その願いが叶い、親王の血に濡れた骨が山野に散らばっている上を、その身辺に仕えた侍童が、人面鳥身の迦陵頻伽と化して、親王の名を叫びながら天竺に飛び去る…という哀切な場面で全編は終わっています。

★

親王にとって、天竺行は求法の旅のようでありながら、その実、父・平城帝の愛人にして、親王にとっては永遠の女性だった藤原薬子への思慕を遂げるためのものであったことが、作中繰り返し描かれています。

そして、藤原薬子を象徴するものとして登場するのが「珠」です。

本作は、珠を仲立ちにして母なる存在と合一するというテーマを描きつつ、そこに鮮血のイメージや、どこまでも続く海原といった「母なるもの」の象徴が幾重にも重なっています。私はそこからさらに謡曲「海士(あま)」を連想し、「海士」を愛した稲垣足穂のことも思い浮かべますが、そこまで行くとさすがに過剰解釈のそしりを免れないでしょう。でも、気になるイメージなので、こうしてブログの隅に書いておきます。

★

作者とその作品を混同することは厳に慎まねばなりませんが、この場合、真珠を呑んで病を得た高丘親王が、咽頭がんに罹り「呑珠庵」と号した澁澤の分身であることは疑いようがなく、両者が死の間際に見たヴィジョンもまた共通するところが多いように思います。

そういえば、作家・澁澤龍彦の最初期の作品が「マドンナの真珠」(1959)であったことも、不思議といえば不思議なめぐりあわせです。

最近のコメント