光学の夕べ ― 2011年07月26日 22時37分01秒

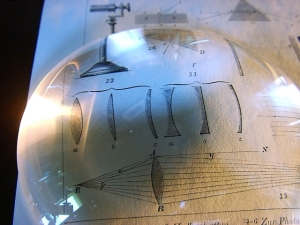

7月4日の記事は、押し入れの奥から引っぱり出してきたレンズが主人公でした。

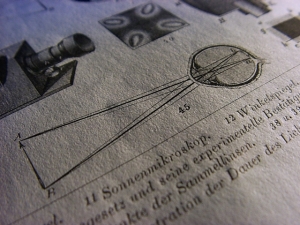

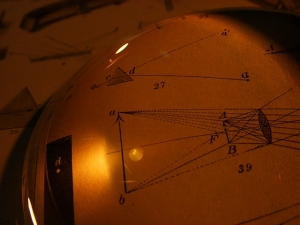

以下は、そのとき戯れに撮った写真。レンズからの単純な連想で、光学をテーマにした古い図版と取り合わせてみたものです。

以下は、そのとき戯れに撮った写真。レンズからの単純な連想で、光学をテーマにした古い図版と取り合わせてみたものです。

背景は、ライプツィヒで1870年頃刊行された、『科学・芸術図解大百科』(Bilder-Atlas: Ikonographische Encykloädie der Wissenschaft und Künste)の一葉。

大天文学者、ジョン・ハーシェル(1792-1871)は、父・ウィリアム(1738-1822)の跡を継いで天文学の道に進みましたが、本当は光学を究めたかったらしく、後年、鈍重な物体(=星)のために、初恋の人(=光)を見捨てたことを悔悟する言葉をもらしています。

光の方が、星そのものよりも一層純粋な存在だ…という感じ方は何となく分かるような気がします。

光は星よりもはるかに身近ですが、少なからず神秘的な存在です。

(まさに初恋のごとく…)

コメント

_ S.U ― 2011年07月27日 20時02分47秒

_ 玉青 ― 2011年07月28日 21時24分56秒

あれも光、これも光。

いい話です。

ド・ブロイは「物質は光だ」と言った…というのは、典型的な半可通の誤解でしょうけれど、最近でも『物質のすべては光』というようなタイトルの本がもてはやされているところを見ると、これは万人にアピールするイメージなのでしょう。(すみません、この辺はよく分からずに書き散らしています。)

それにしても、「光あれ!」と叫んだ神様はいても、ギリシャでも、印度でも、中国でも、古代の哲人がなぜ光を基本元素の内に含めなかったのか、あるいは「万物は光だ」と極論する学派が生まれなかったのか、考えてみれば不思議な気もします。(いや、私が知らないだけで、探せばあるかもしれません。)

いい話です。

ド・ブロイは「物質は光だ」と言った…というのは、典型的な半可通の誤解でしょうけれど、最近でも『物質のすべては光』というようなタイトルの本がもてはやされているところを見ると、これは万人にアピールするイメージなのでしょう。(すみません、この辺はよく分からずに書き散らしています。)

それにしても、「光あれ!」と叫んだ神様はいても、ギリシャでも、印度でも、中国でも、古代の哲人がなぜ光を基本元素の内に含めなかったのか、あるいは「万物は光だ」と極論する学派が生まれなかったのか、考えてみれば不思議な気もします。(いや、私が知らないだけで、探せばあるかもしれません。)

_ S.U ― 2011年07月29日 07時56分20秒

>「万物は光だ」 (??)

「天文古玩」さんのテーマは、「モノ」を手がかりにして人間と宇宙や科学との関係を考えることと理解しております。さて、ここでお尋ねですが、光は「モノ」に分類されるでしょうか?

これは、私が母校(京都の府立高校)で物理の講義をした時に生徒に尋ねた質問で、この問いかけはちょっと受けたようです。これは、物理学としても言語感覚の問題としても文化史においてもどういうことになっているのか興味をそそられる問題です。

物理学では、光はモノではない、とする人が大勢ではないかと思います。光も本来の物質と同様、波としても粒(光子)としても振る舞うのですが、光子であっても吸収されて無くなったり、あまりに数が多いと個数が不確定になるのが、典型的な理由であると思います。素粒子論では分類上の定義の問題になってしまいます。

他の学問、たとえば、言語や心理の方面ではどうなのか、あまり深く考えたことはありません。光は東洋自然哲学ではそれほど重要視されている様子はないように思います。人には「光もモノだ」と考えたくなる何らかの動機があるのかもしれません。

「天文古玩」さんのテーマは、「モノ」を手がかりにして人間と宇宙や科学との関係を考えることと理解しております。さて、ここでお尋ねですが、光は「モノ」に分類されるでしょうか?

これは、私が母校(京都の府立高校)で物理の講義をした時に生徒に尋ねた質問で、この問いかけはちょっと受けたようです。これは、物理学としても言語感覚の問題としても文化史においてもどういうことになっているのか興味をそそられる問題です。

物理学では、光はモノではない、とする人が大勢ではないかと思います。光も本来の物質と同様、波としても粒(光子)としても振る舞うのですが、光子であっても吸収されて無くなったり、あまりに数が多いと個数が不確定になるのが、典型的な理由であると思います。素粒子論では分類上の定義の問題になってしまいます。

他の学問、たとえば、言語や心理の方面ではどうなのか、あまり深く考えたことはありません。光は東洋自然哲学ではそれほど重要視されている様子はないように思います。人には「光もモノだ」と考えたくなる何らかの動機があるのかもしれません。

_ 玉青 ― 2011年07月29日 09時57分35秒

“目に見えるものの総体が世界だ!”という風に考えると、「万物は水だ」の向こうを張って「万物は光だ」と考える人がいても不思議ではない…と思ったのですが、改めて考えると、それは「物から直接・間接に到達した光が網膜に像を結び、その結果として対象が見える」という近代的な視角理論を元にして考えた理屈(屁理屈?)で、古代ギリシャではそもそも「見る/見える」という現象を全く別な風に考えていたらしいですね(よく覚えていませんが、目から何かが放たれて、それが対象の一部をつかみ取って戻って来る…というようなイメージではなかったかと思います)。

赤々と燃える炎、眩しい太陽、「光」とはそうした「まさに光っているもの」であって、薄暗い部屋の壁や、目の前に座った友人の顔も、目に見えるものは全て光に他ならないということは、歴史的にはなかなか理解されにくい事実だったろうと思います(日常の感覚では今でもそうでしょう。「ひかり」という語自体、「ピカッ、ピカピカ、ビカビカ…」といった擬態語由来ですし)。

結局、古代の人は「光」を「炎」と半ば同一視していたのかもしれず、それならばギリシャでも、印度でも、中国でも、「火」は一貫して基本元素の1つですから、昨日書いたコメントはちょっと訂正を要するな、と考え直しました。

もし上の考えが正しければ、光や炎は(たとえ土や水や金属のように手で触れることはできなくとも)、物理的実体を備えたもの、日本語の「モノ」と「コト」の区分で云えば、明らかに「モノ」に属する存在だと、通文化的に見なされてきたのでしょう。

ところで、S.Uさんのお話の冒頭に戻って、現代的な意味での光は果してモノなのか?

これは仰るように定義の問題に尽きますね。

心理の話が出たので思い出しましたが、心理哲学の分野では「心はモノか?」という古典的議論があって、これは「カテゴリー錯誤」というタームで、一応の整理と決着が付いています。要は、「心」と「モノ」は言語学的には同じ普通名詞ではあるけれでも、そもそも異なるカテゴリーに属する概念なので、一方を他方に帰属させることはできない、この問いは最初から無意味な問いであった、ということです。(ご参考までにウィキの関連ページは以下。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E9%8C%AF%E8%AA%A4)

赤々と燃える炎、眩しい太陽、「光」とはそうした「まさに光っているもの」であって、薄暗い部屋の壁や、目の前に座った友人の顔も、目に見えるものは全て光に他ならないということは、歴史的にはなかなか理解されにくい事実だったろうと思います(日常の感覚では今でもそうでしょう。「ひかり」という語自体、「ピカッ、ピカピカ、ビカビカ…」といった擬態語由来ですし)。

結局、古代の人は「光」を「炎」と半ば同一視していたのかもしれず、それならばギリシャでも、印度でも、中国でも、「火」は一貫して基本元素の1つですから、昨日書いたコメントはちょっと訂正を要するな、と考え直しました。

もし上の考えが正しければ、光や炎は(たとえ土や水や金属のように手で触れることはできなくとも)、物理的実体を備えたもの、日本語の「モノ」と「コト」の区分で云えば、明らかに「モノ」に属する存在だと、通文化的に見なされてきたのでしょう。

ところで、S.Uさんのお話の冒頭に戻って、現代的な意味での光は果してモノなのか?

これは仰るように定義の問題に尽きますね。

心理の話が出たので思い出しましたが、心理哲学の分野では「心はモノか?」という古典的議論があって、これは「カテゴリー錯誤」というタームで、一応の整理と決着が付いています。要は、「心」と「モノ」は言語学的には同じ普通名詞ではあるけれでも、そもそも異なるカテゴリーに属する概念なので、一方を他方に帰属させることはできない、この問いは最初から無意味な問いであった、ということです。(ご参考までにウィキの関連ページは以下。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E9%8C%AF%E8%AA%A4)

_ S.U ― 2011年07月29日 21時51分36秒

お陰様で、何となく「物事の光」が見えてきました。

「光はモノか」という問いはカテゴリー錯誤ではないので、物理学では本質的に用語の定義の問題なのですね。高校生に用語の定義を押しつけても仕方がないので、光とその他の物質の特徴を具体的に挙げて話を進めました。私の場合、「光は粒子である」というところが共感を得たらしく、大半の生徒さんは「光はモノだ」という気持ちに傾いたのではないかと思います。

結局は、玉青さんの挙げられたのと同じことかもしれませんが、おおざっぱにいって、社会一般の歴史を見ますに、3種くらいの流派が確かにあるように思います。

近世日本の東洋哲学では(宋学も同じ?)、光は「気」の一種で、「水」の水蒸気(湿り気)に対応するものが、「火」の一形態である「熱」であり「光」である、と考えられていたのではないかと思います。これでは光は物質の一形態にすぎないことになってしまいますが、それで満足ならそれで済むのでしょう。

また、別に、新科学、超心理学、新興宗教(用語がわかりませんので適当に汲み取って下さい)の一部には、光を絶対化するような傾向があります。「万物は光だ」などというのは、新興宗教っぽい新しい思考かもしれません。疑似科学にも光に特権的地位を与えるものがしばしば見受けられます。これは相対性理論の影響を受けたものが多いようです。しかし、現代物理では、光のモノとしての意義は素粒子の統一理論から説明されることになっていて、新科学よりもむしろ東洋哲学のほうに近いと言えます。

もうひとつは、人間の感覚を主体に置く考え方で、古くにあった目から何か出るというような考えも含めて、それはナイーブな感覚として現代人の心理にも残っているのかもしれません。これについては、私はもはや物理に染まりすぎていて、コメントできません。

「光はモノか」という問いはカテゴリー錯誤ではないので、物理学では本質的に用語の定義の問題なのですね。高校生に用語の定義を押しつけても仕方がないので、光とその他の物質の特徴を具体的に挙げて話を進めました。私の場合、「光は粒子である」というところが共感を得たらしく、大半の生徒さんは「光はモノだ」という気持ちに傾いたのではないかと思います。

結局は、玉青さんの挙げられたのと同じことかもしれませんが、おおざっぱにいって、社会一般の歴史を見ますに、3種くらいの流派が確かにあるように思います。

近世日本の東洋哲学では(宋学も同じ?)、光は「気」の一種で、「水」の水蒸気(湿り気)に対応するものが、「火」の一形態である「熱」であり「光」である、と考えられていたのではないかと思います。これでは光は物質の一形態にすぎないことになってしまいますが、それで満足ならそれで済むのでしょう。

また、別に、新科学、超心理学、新興宗教(用語がわかりませんので適当に汲み取って下さい)の一部には、光を絶対化するような傾向があります。「万物は光だ」などというのは、新興宗教っぽい新しい思考かもしれません。疑似科学にも光に特権的地位を与えるものがしばしば見受けられます。これは相対性理論の影響を受けたものが多いようです。しかし、現代物理では、光のモノとしての意義は素粒子の統一理論から説明されることになっていて、新科学よりもむしろ東洋哲学のほうに近いと言えます。

もうひとつは、人間の感覚を主体に置く考え方で、古くにあった目から何か出るというような考えも含めて、それはナイーブな感覚として現代人の心理にも残っているのかもしれません。これについては、私はもはや物理に染まりすぎていて、コメントできません。

_ 玉青 ― 2011年07月30日 19時48分32秒

光と人間の関わりについては、長く複雑な歴史が描けそうですね。

それもヒトが視覚的動物であることの必然的帰結なのでしょう。

もし人間が嗅覚的動物であったら、「万物は匂いだ」というような新興宗教が生み出されたりして、甚だしまりのない話になりそうです。(笑)

それもヒトが視覚的動物であることの必然的帰結なのでしょう。

もし人間が嗅覚的動物であったら、「万物は匂いだ」というような新興宗教が生み出されたりして、甚だしまりのない話になりそうです。(笑)

_ S.U ― 2011年07月31日 08時55分53秒

日本人なら文学者ならずとも誰でも日本語に一家言あると言われているように、人はみな光に一家言あるかもしれません。

そうだとすると、学校の理科で習う「光は電磁波の一種で、電波やX線と同じもの(仲間)です」というのは、それ自身、偉大な事実ではありますが、子どもたちには多少インパクトが足らないかもしれません。ちょっと工夫を加えることが必要だと思いました。

そうだとすると、学校の理科で習う「光は電磁波の一種で、電波やX線と同じもの(仲間)です」というのは、それ自身、偉大な事実ではありますが、子どもたちには多少インパクトが足らないかもしれません。ちょっと工夫を加えることが必要だと思いました。

_ 玉青 ― 2011年07月31日 18時59分03秒

こういう世界の根っこに触れることは、低学年のうちからやった方がいいですね。

理想を言えば、子どもたち自身にじっくり考えてもらいたいのですが、今のカリキュラムだとなかなか難しいんでしょうか。

★

▼光って何?なんだと思う?

●うーんとね、ピカーッて光るもの、まぶしいもの。

▼そうね。でもまぶしくない光もあるわ。みんなは蛍が光るのを見たことある?…じゃあ、テレビのここに付いてるランプ、LEDっていうんだけど、これなんかぜんぜんまぶしくないけど、これも光よね。

●うーん、じゃあ、暗い所でも見えるもの。ちょっとでも明るいと、夜でも見えるよ。

▼そうね。光っていうのは、どうやら目に見えるような何かが、そこから出ていることのようね。…じゃあ、目に見えるものは全部光っているのかしら?

●ううん、違う。先生の顔は見えるけど光ってない。

▼(ニコリ)でも、真っ暗で、電気もなかったら、先生の顔は見える?

●見えない。

▼じゃあ、今はどうして見えるのかな?

…こうして我々の目に見える世界は光でできていること、それが我々に一定の情報を伝えるものであることを押さえてから、入射角と反射角の話など幾何光学の話題に入るのも悪くないように思います。

理想を言えば、子どもたち自身にじっくり考えてもらいたいのですが、今のカリキュラムだとなかなか難しいんでしょうか。

★

▼光って何?なんだと思う?

●うーんとね、ピカーッて光るもの、まぶしいもの。

▼そうね。でもまぶしくない光もあるわ。みんなは蛍が光るのを見たことある?…じゃあ、テレビのここに付いてるランプ、LEDっていうんだけど、これなんかぜんぜんまぶしくないけど、これも光よね。

●うーん、じゃあ、暗い所でも見えるもの。ちょっとでも明るいと、夜でも見えるよ。

▼そうね。光っていうのは、どうやら目に見えるような何かが、そこから出ていることのようね。…じゃあ、目に見えるものは全部光っているのかしら?

●ううん、違う。先生の顔は見えるけど光ってない。

▼(ニコリ)でも、真っ暗で、電気もなかったら、先生の顔は見える?

●見えない。

▼じゃあ、今はどうして見えるのかな?

…こうして我々の目に見える世界は光でできていること、それが我々に一定の情報を伝えるものであることを押さえてから、入射角と反射角の話など幾何光学の話題に入るのも悪くないように思います。

_ S.U ― 2011年08月01日 07時34分00秒

教育現場のシミュレーションありがとうございました。また、機会があれば小学生に試してみます。(これで試されるほうの人生が変わったら結構な迷惑です)

自分のことを言えば、たしか中学生の時に、机や椅子が見えるのは、そこで光が乱反射しているのだと習った時に、どうにも信じられなかったことを憶えています。何らかの光が目に届いて見えている、というのはずっと知っていましたが、そのへんじゅうで乱反射(というけったいなこと)が起こっていて、その効果でものが「普通に見える」というのはただちに信じがたいことでした。

小学生の場合は、そこまで突っ込まずとも、何らかのかたちで跳ね返った光が目に届いてものが見えていることを発見できれば十分かもしれません。足穂氏の珠玉作「水晶物語」冒頭のように針穴写真機で美しい友だちの顔を見る機会があればただちに理解できるでしょう。

自分のことを言えば、たしか中学生の時に、机や椅子が見えるのは、そこで光が乱反射しているのだと習った時に、どうにも信じられなかったことを憶えています。何らかの光が目に届いて見えている、というのはずっと知っていましたが、そのへんじゅうで乱反射(というけったいなこと)が起こっていて、その効果でものが「普通に見える」というのはただちに信じがたいことでした。

小学生の場合は、そこまで突っ込まずとも、何らかのかたちで跳ね返った光が目に届いてものが見えていることを発見できれば十分かもしれません。足穂氏の珠玉作「水晶物語」冒頭のように針穴写真機で美しい友だちの顔を見る機会があればただちに理解できるでしょう。

_ 玉青 ― 2011年08月01日 22時05分05秒

ということは、私も乱反射と視知覚について、中学で習ったんでしょうか…うーん、全く記憶にありません。少なくとも私の人生は、それであまり影響を受けなかったみたいですね。

いっぽう、ピンホールカメラははっきり記憶に残っています。といっても、本当のカメラではなくて、家の雨戸の穴を通して、外の景色がいくつも(雨戸が穴だらけだったんですね・笑)、幻のように摺りガラスに投影されている光景ですが、私はそれこそまだ低学年でしたが、本当に幻惑されました。(そこから光学の理に思いを馳せたら素晴らしいのですが、残念ながら、それほど才のある少年ではありませんでした。)

いっぽう、ピンホールカメラははっきり記憶に残っています。といっても、本当のカメラではなくて、家の雨戸の穴を通して、外の景色がいくつも(雨戸が穴だらけだったんですね・笑)、幻のように摺りガラスに投影されている光景ですが、私はそれこそまだ低学年でしたが、本当に幻惑されました。(そこから光学の理に思いを馳せたら素晴らしいのですが、残念ながら、それほど才のある少年ではありませんでした。)

_ S.U ― 2011年08月02日 07時34分54秒

雨戸のピンホールは実は光学の普及に相当の貢献をしているかもしれませんね。

いっぽうの「乱反射」ですが、最初に小学校で習った時(鏡の反射と同じ時で教科書にもあったと思います)と、普遍的な視覚との関係を初めて聞いた時(たぶん中学校)との間には何年かの間隔があいていたように思います。こちらの普遍的な効果についてはほとんど語られないので、なにかインパクトのある教え方やデモを考案すべきかもしれません。webを見てもすぐには見つからないので、また考えてみます。

いっぽうの「乱反射」ですが、最初に小学校で習った時(鏡の反射と同じ時で教科書にもあったと思います)と、普遍的な視覚との関係を初めて聞いた時(たぶん中学校)との間には何年かの間隔があいていたように思います。こちらの普遍的な効果についてはほとんど語られないので、なにかインパクトのある教え方やデモを考案すべきかもしれません。webを見てもすぐには見つからないので、また考えてみます。

_ 玉青 ― 2011年08月02日 21時20分47秒

最近の雨戸はなかなか穴が開きませんからねえ…

その辺が理科衰退の遠因でしょうか。(笑)

その辺が理科衰退の遠因でしょうか。(笑)

_ S.U ― 2011年08月03日 06時48分54秒

このために人工的に穴を開けた雨戸の特許は出ているようですが、

http://www.patentjp.com/10/N/N101236/DA10002.html

商品は確認できません。理科衰退を食い止めるため、科学博物館などのロビーの壁面に採用することを推奨します。

http://www.patentjp.com/10/N/N101236/DA10002.html

商品は確認できません。理科衰退を食い止めるため、科学博物館などのロビーの壁面に採用することを推奨します。

_ 玉青 ― 2011年08月04日 06時56分32秒

あっははははは。

「ピンホール雨戸」!

S.Uさん、よく見つけましたねえ。

節穴がもたらす「情緒と美」から出発しているところが、実に素敵な発明です。

「ピンホール雨戸」!

S.Uさん、よく見つけましたねえ。

節穴がもたらす「情緒と美」から出発しているところが、実に素敵な発明です。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

私ごとで恐縮ですが、私は星を見るのが好きだったのがなんらかの因果をなして、のちに光の研究をすることになりました。といっても、光学ではなくガンマ線の作用なのですが、レンズの面で折れ曲がり、美しい虹をつくる光と、素粒子の構造を見せる近寄りがたいガンマ線が実は同じものだということを時々思い出すようにしています。光の楽しみ方はほんとうに幅広いです。