千年の古都で、博物ヴンダー散歩…益富地学会館(2) ― 2011年10月19日 22時47分57秒

この展示室の空気。

これはある世代の人にはとても懐かしく感じられると思います。

端的に言うと、昭和40~50年代を、理科好きな少年少女として送った人たち。

スチール製の棚、チープな陳列ケース、手書きのラベルや説明ボード…こういったものに、一種の郷愁を感じることも可能ですし、それはそれで甘美な体験に違いありません。

ただ、私はそれに加えて、この展示に何か微妙な感じも味わいました。

「昭和40年代的チープさ」ということを上で書きましたが、しかしそのコレクションの水準は高く、規模の大きな科学館と比べても遜色ありません(と、素人判断ながら思います)。ただ、その展示原理や姿勢において、ここには最近の科学館とは明らかに違うものがある。…いったい何がどう違うのか?

「昭和40年代的チープさ」ということを上で書きましたが、しかしそのコレクションの水準は高く、規模の大きな科学館と比べても遜色ありません(と、素人判断ながら思います)。ただ、その展示原理や姿勢において、ここには最近の科学館とは明らかに違うものがある。…いったい何がどう違うのか?

個人博物館(に準ずる場所)の常として、その展示のトーンは「過剰」を旨とし、明らかに脱抑制が働いています。そして標本の配列は、秩序を志向しながらも、きわめて「混沌」としています。要は、その根幹にあるものは「理」ではなく、強烈な「情」だ!…ということを、その場では言葉になりませんでしたが、私は漠然と感じ取ったのです。

こう書けばお分かりでしょうが、その意味で、ここはすぐれてヴンダーカンマー的な場所として、私の眼には映りました。

こう書けばお分かりでしょうが、その意味で、ここはすぐれてヴンダーカンマー的な場所として、私の眼には映りました。

以上のようなことに思いをはせることができたので、ここをヴンダー散歩の起点にしたのは、正解だったと思います。

★

ところで、この展示室で、私はとても感動するものに出会いました。

と言っても、「見事な標本」ではありません(ある意味、見事な標本ですが)。

(この項つづく)

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…益富地学会館(3) ― 2011年10月20日 20時30分05秒

この展示室で私が心底感動したのは、子どもたちの地学研究の成果でした。

これは益富地学会館主催の「益富地学賞」の受賞作品の展示です。

公式サイトによれば、「地球科学(岩石・鉱物・地質・火山・地震・古生物など)、地球および地球環境に関する研究や発見に対する寄与を対象とする科学賞及び科学奨励賞」で、少年少女ばかりでなく、広く一般からも応募を募っているものですが、やはり目に付くのは子どもたちの奮闘ぶりです。

教科としての地学そのものが消滅しようとしている今、現代の「石っ子」たちがこうして頑張っている姿を見るのは、実に頼もしいことです。

がんばれ地学!がんばれ子どもたち!

…と心の中で勝手に盛り上がっていました。

この日も、多くの子どもや親子連れが展示室にやって来て、解説員さんとのやりとりを楽しんでいました。同館は地域でも大いに親しまれる存在のようです。昨日は「チープ」とか、「ヴンダーカンマー」とか、勝手な感想を述べましたが、こうした「活きの良さ」こそ同館の身上かもしれません。

実際、同館のイベント案内のページ(http://www.masutomi.or.jp/event.html)を見ると、ものすごく多彩な行事が、驚くほどの頻度で行われています。同館は「箱物=ハード」よりも、ソフトの充実ぶりが特色で、しかもそれが大変うまく機能しているという、日本ではかなり稀な例だと思います。関係者の情熱と努力に深い敬意を表したいと思います。

★

話が脇にそれますが、なぜそれが可能になっているのか?は興味深い点です。

天文趣味に関して言うと、近年趣味人口そのものの減少に加え、これまで情報を得る目的で同好会に参加していた人が、ネット時代になって、ネットから豊富な情報を得ることができるようになったため、同好会活動が急速に衰えたという話を耳にします。

でも同じことは、鉱物趣味に関しても当てはまるはずなので、両者の差がいったい何によるのかは気になるところです。

まあ単純に、夜間に活動する天文趣味は、集うこと自体が最初から難しく、その点でハンデがあるのかもしれませんが、ひょっとして鉱物ファンと天文ファンでは、基本的なメンタリティに差があるとか?(イメージで言うと、天文好きの人は群れることを嫌う傾向があるような気もします。)

★

さて、次回は京都市役所のそばの「島津製作所創業記念資料館」へと向かいます。

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…島津創業記念館(1) ― 2011年10月21日 21時27分16秒

島津製作所といえば、ノーベル化学賞をとった田中耕一さんのいる会社。

で、何をやっている会社だね?…と重ねて問われると、あまり明瞭なイメージがない方もいらっしゃるでしょう。私も五十歩百歩です。

その名の通り、ここは基本的に機械メーカーです。現在は分析・計測・医用・産業の4分野にわたって、先端的な科学機器の製造販売を行っています。

で、何をやっている会社だね?…と重ねて問われると、あまり明瞭なイメージがない方もいらっしゃるでしょう。私も五十歩百歩です。

その名の通り、ここは基本的に機械メーカーです。現在は分析・計測・医用・産業の4分野にわたって、先端的な科学機器の製造販売を行っています。

しかし、天文古玩的には「理科教材メーカー」の印象が強く、実際、創業当初はそれが本業でした。まあ、当時はそれこそが「先端的な科学機器」だったので、その意味では事業へのスタンスは不変だともいえます。

同社の創業は明治8年(1875)。

創業者は初代・島津源蔵(1839-1894)。没後は息子が二代目・島津源蔵(1869-1951)を襲名し、この2人の源蔵が古都に根を張り、明治日本の科学の進歩を側面から支え続けたのでした。

その島津製作所創業の地、京都木屋町二条に建つ「島津製作所創業記念資料館」(以下、島津創業記念館)に行ってきました。ここは明治時代の木屋町本店の建物を、そのまま生かした造りになっていて、内部には古風な科学機器が詰まっています。益富地学会館に続き、ヴンダー趣味満載の場所です。

(リーフレットと入場券)

★

ところで、創業記念館に向かう途中で、そのすぐそばに立っている、島津製作所の旧本社も見たいと思ったのですが、残念ながら改装中で、見ることができませんでした。

この旧本社は、すぐそばの京都市庁舎と同じく武田五一(名和昆虫博物館の設計も彼)の手がけたもので、いずれも昭和2年(1927)の竣工。

ここは、何となく長野まゆみ氏の『天体議会』に登場する「鉱石倶楽部」に通じる空気を感じたのですが(関連記事はこちら)、まあ近々商業施設として生まれ変わるそうなので、いずれ内部も含めてじっくり見る機会もあるでしょう。

ここは、何となく長野まゆみ氏の『天体議会』に登場する「鉱石倶楽部」に通じる空気を感じたのですが(関連記事はこちら)、まあ近々商業施設として生まれ変わるそうなので、いずれ内部も含めてじっくり見る機会もあるでしょう。

(京都市役所)

(改装中の島津製作所旧本社)

在りし日の旧本社の表情は、以下のページで見ることができます。

(この項つづく)

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…島津創業記念館(2) ― 2011年10月22日 16時49分37秒

観光地然とした高瀬川のほとりに、記念館はあります。

中に入るとすぐに照度を落とした、怪しい科学の部屋のムードが漂います。

X線装置「ダイアナ号」(大正7年)の操作盤。大正科学の面構え。

現存する国内最古の顕微鏡(天明元年=1781製造)。

古いステンドガラスの明かりを横目に

コツコツと2階に上がっていくと…

愛らしい科学教材がずらり。明治期の島津の製品群です。

展示は原則として時代順になっているのですが、明治時代の展示室には、特に「芸術的・玩具的な理化学器械」というコーナーがあります。言い得て妙ですね。

そこにあった品。「昼夜の長短説明器」だそうです。

豆人形の先生と生徒が、空を見上げてその説明の真っ最中。これを囲んで、実際の先生と生徒がまた説明を行うのですから、なんだかややこしい話です。

それにしても何と愛らしい教具でしょうか!

(この項つづく)

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…島津創業記念館(3) ― 2011年10月23日 17時58分57秒

■S.Uさん、たつきさんからのコメントへのお答に代えて■

昨日、島津製作所と科学ロマンについて、お二人からコメント欄で言及がありました。

「島津製作所には科学に対するロマンの香りがある!」

実に素晴らしいことです。ただ、この「香り」が、馥郁と香っているのか、はたまた単なる残り香なのか、ふと気になりました。

科学に対する人々の思いが、不安と不信に塗りつぶされようとしている今、科学へのロマンはどんな形をとりうるのか?あるいは、どんな形で再生するのか?

昨日、島津製作所と科学ロマンについて、お二人からコメント欄で言及がありました。

「島津製作所には科学に対するロマンの香りがある!」

実に素晴らしいことです。ただ、この「香り」が、馥郁と香っているのか、はたまた単なる残り香なのか、ふと気になりました。

科学に対する人々の思いが、不安と不信に塗りつぶされようとしている今、科学へのロマンはどんな形をとりうるのか?あるいは、どんな形で再生するのか?

昨日何気なく手に取った本に、その「答」が書かれていました。

その本は冒頭で、「今日、科学と社会の間の界面(インターフェース)を活性化させるために、われわれに足りないもの、それは「もうひとりの○○○○」である」と力強く宣言していました。○○○○に入るのは、初代・島津源蔵(1839-1894)の11年前に生まれ、11年後に死んだ、あるフランス人の名前です。

その名は「ジュール・ヴェルヌ(1828-1905)」。

文化と研究を、無知な文科系と教養なき科学者を和解させ、縫合し、知識と同時に魅惑と驚異をもたらす人、それが今こそ必要なのだ!と、この一文の筆者ミシェル・セールは言います(私市保彦監訳、『ジュール・ヴェルヌの世紀―科学・冒険・《驚異の旅》』、東洋書林、2009、序文)。

島津源蔵の生涯は、そっくり「ヴェルヌの時代」と重なっていた…というのが、私なりの発見で、源蔵の夢とヴェルヌのそれは、必ずどこかでつながっている気がします。ひとつの時代精神とでもいいますか。

源蔵の衣鉢を継ぐ者はいますが、果たしてヴェルヌの方はどうか?

上の本の尻馬に乗って恐縮ですが、現代のヴェルヌの登場が待ち遠しいです。

★

さて、創業記念館の見学をつづけます。

現在の京都科学(株)の前身は、明治28年(1895)に設立された島津製作所標本部です。当時の島津製作所は、物理・化学系の実験器具に加えて、生物標本や模型も手掛ける総合理科教材メーカーでした。そうした歴史を物語るのがこの展示です。

日本的な面ざしの人体模型。一種の殿様顔ですね。

(これには時代表記がありませんが、人体模型愛好家として言わせてもらうと、これは島津の製品でも後期に属するもの、たぶん昭和に入ってからの品ではないでしょうか。)

各種キノコの模型(蝋製か)。

哺乳類前脚比較標本(アシカ、ネコ、サル、モグラ、コウモリ)。

生物標本の展示ケースの前には、誘導機電機(ウィムシャースト感応起電機)が置かれています。ふつう教室で使うものよりもはるかに大型サイズで、バリバリ放電しそうです。

2階部分は小屋組がむき出しです。

島津の歴史をつぶさに見てきた、黒々とした木材。

創業資料館は、各地に残る自社製品の積極的な収集活動や、寄贈受け入れによって、コレクションを充実させてきました。そして館内には、寄贈品だけからなる展示コーナーができています。

たとえば上は、大谷高校が寄贈した「ワインホールド氏 水の底圧力試験器」。

このコーナーの傍らには次のような解説板がありました。

「歴史遺産として 保存に向けた取り組み

当館は、製品保存や寄贈の受け入れ、収集活動により約1100点の理化学器械を収蔵しており、国内最多の展示数を誇っています。

これらは、島津の歴史を語る品々として意義深いというだけのものではありません。近代日本を牽引してきた科学・技術と工業がどのように誕生し成長してきたかを、雄弁に物語ってくれる貴重な資料なのです。

他にも国内には、京都大学所蔵の三高コレクションをはじめとして、各地の旧制高校由来の実験器具群が点在しており、それぞれについて関係者による調査、研究が行われてきました。理化学器械を貴重な歴史遺産として見直し、大切に保存する気運が高まっています。」

まさに然り。そして、このことは旧制高校レベルばかりでなく、戦前・戦後の小・中学校でも同じことだと思います。各地でポイポイ古い理科教材が捨てられていますが、ぜひ一考をお願いしたいところです。

★

さてさて、博物ヴンダー散歩は、このあとジリジリ東へと向かいます。

次なる目的地は「京都大学総合博物館」。

2011 足穂忌 ― 2011年10月25日 07時17分11秒

今日は稲垣足穂(1900-1977)の命日。

京都ヴンダー散歩の連載は1回お休みして、故人を偲ぶ一日とします。

京都ヴンダー散歩の連載は1回お休みして、故人を偲ぶ一日とします。

「天文古玩」では、この日、彼にちなむ品を仏前に供えるのが例ですが、今年はまた至極好適な品を見つけました。

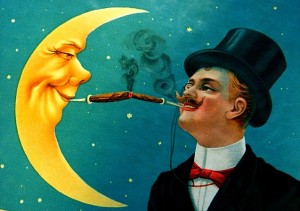

↓は1870年代の古いシガーラベル、すなわち箱詰め葉巻に貼られた商標ラベルです。

アメリカ製のリトグラフで、サイズは約15×23cm。

タルホ氏も今年で111歳の川寿(せんじゅ)を迎えられます。

そろそろシガレットばかりでなく、三日月相手にシガーでも嗜んでいただいてはいかがかと、僭越ながら思いました。

(自らに焼香。あるいはシガーで乾杯。)

それにしても何とニクイ絵柄ではありませんか。

【おまけ/10月26日記】

上の絵から連想する足穂作品は、「月とシガレット」(『一千一秒物語』 所収)

ある晩 ムーヴィから帰りに石を投げた

その石が 煙突の上で唄をうたっていたお月様に当たった お月様の端がかけてしまった お月様は赤くなって怒った

「さあ元にかえせ!」

「どうもすみません」

「すまないよ」

「後生ですから」

「いや元にかえせ」

お月様は許しそうになかった けれどもとうとう巻タバコ一本でかんにんして貰った

上の絵ではご両人とも、妙に和気あいあいとしています。

まあ、折れた巻タバコよりは、「葉巻をどうぞ…」とやった方が、相手も悪い気はしないでしょう(たぶん)。

ある晩 ムーヴィから帰りに石を投げた

その石が 煙突の上で唄をうたっていたお月様に当たった お月様の端がかけてしまった お月様は赤くなって怒った

「さあ元にかえせ!」

「どうもすみません」

「すまないよ」

「後生ですから」

「いや元にかえせ」

お月様は許しそうになかった けれどもとうとう巻タバコ一本でかんにんして貰った

上の絵ではご両人とも、妙に和気あいあいとしています。

まあ、折れた巻タバコよりは、「葉巻をどうぞ…」とやった方が、相手も悪い気はしないでしょう(たぶん)。

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…京大総合博物館 ― 2011年10月26日 21時34分21秒

島津創業記念館を後にし、祇園北の骨董街で用を足してから、京阪鴨東線に乗り込み、出町柳の駅から、テクテクと京大まで歩きます。

「自然史」、「文化史」、「技術史」の3部門からなる総合博物館が、組織として発足したのは平成9年。さらに現在の建物が完成し、正式にオープンしたのは平成13年とのことです。つまり今年でめでたく開館10周年。なお、今回私がのぞいたのは、自然史と技術史の展示だけです。

★

自然史部門は、以下のようなテーマにそった展示となっています。

地震(地球の鼓動)

化石(化石から見た進化)

霊長類(京大が生み出した霊長類学)

動物植物(栽培植物の起源)

動物植物(温帯林の生物多様性と共生系)

ランビルの森(熱帯雨林の生態多様性と共生系)

昆虫

統一テーマはあるような、ないような…。

しかし、生態学はやはり大きな柱の1つではあるのでしょう。

今西錦司氏のフィールドノート(1958)。こういうのを、京大の至宝と呼ぶべきか。

京都の哺乳類の展示コーナー。館内はかなり照度を落としています。

★

館内を回って強く感じたのは、展示に「遊び」がなくて、全体が「お勉強モード」になっていることです。つまり、標本類の傍らにビッシリと細かい文字の解説パネルがあって、それをいちいち読まないと、展示内容が理解できない仕組み。

正直、気力・体力が充実していないと、見て回るのはしんどいと思います。

個々のテーマには、もちろん深い学問的意義があると思いますが、展示そのものを一つの「アート」と考えていないことは明らかで、この点で東大の総合研究博物館とは著しく対照的です。

けっこう珍奇な物もあるんですが、展示の仕方が地味(無雑作)なので、あまりおもしろそうに見えないのは一寸残念。

シロアリの標本。

何だか分からない写真ですが、アリの標本。

ナナフシ類の標本。

他にも南方に生息するゴキブリ類やら、糞虫の仲間やら、興味深い標本がズラズラ並んでいますが、「何となく並んでいる」だけなので、見る人は「ふーん」で終わってしまいます。

他にも南方に生息するゴキブリ類やら、糞虫の仲間やら、興味深い標本がズラズラ並んでいますが、「何となく並んでいる」だけなので、見る人は「ふーん」で終わってしまいます。

展示物の中で、ボルネオに広がる「ランビルの森」の実物大ジオラマは、唯一力が入っていましたが、これも厳しいことを言えば「子供だまし」の類で、「見るたびに新しい発見がある」という性質のものではありません。

★

技術史の展示室は完全に手抜きです。

京大では、『近代日本と物理実験機器―京都大学所蔵明治・大正期物理実験機器』(京大出版会)という単行本を出していて、旧制三高以来の備品調査は非常に進んでいるはずですが、こと博物館の展示に関しては、小さな部屋の、小さな棚に、ごく少数の器具が無造作に置かれているだけです。

展示品に1つ1つラベルが付けられているのは、上記調査の成果でしょうが、配列には何の必然性もなく、展示意図が不明です。

どうもブーブー文句ばかり言っていますが、建物は立派なのに、京大の本気具合がさっぱり感じられず、いかにも「片手間感」がぬぐえないので、ちょっと点数が辛くなりました。

(館内から見えた味のある建物)

★

★

京大の奮起に期待しつつ博物館を後にし、さらに今出川通りを東へ。

今回の旅の最後の目的地、Lagado(ラガード)研究所へと向かいます。

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…ラガード研究所(1) ― 2011年10月27日 22時49分35秒

今回の京都行きで最も楽しみにしていた場所、ラガード研究所。

広大な京大キャンパスが尽き、大文字山が間近に見えるころ、ラガード研究所は出現します。

広大な京大キャンパスが尽き、大文字山が間近に見えるころ、ラガード研究所は出現します。

と言っても、道行く人は絶対に気付かないでしょう。

同研究所はビルの2階(2.5階?)にあって、ビルの入口付近には、一応「welcome」と書かれた看板が出ているのですが、所長の淡嶋さんに指摘されるまで、私はそれに気づきませんでした。もはや看板の用をなしていません(笑)。訪問の際は、事前に地図やストリートビューで十分予習して行かれることをお勧めします。

ラガード研究所は、世間的にはアンティーク・ショップと呼ぶのが、たぶんいちばん近い言い方ですが、その枠に収まらない奇妙なお店です。淡嶋さんご自身は「喫茶室が併設された天文・理科系古道具屋」と表現されています。

■Lagado研究所 http://lagado.jp/

以前は何のお店だったのか、何となく会員制クラブを思わせる、重々しい木の扉を開けて店内に足を踏み入れると、聞きしにまさる怪しいムードです。

(「商品」という言葉の概念が歪む店内)

私が訪問した時、店内には全く人気がなく、静かな音楽が流れているばかりでした。

無用心な店だなあ…といぶかりつつ、狐につままれたような気分で、喫茶コーナーで待つことしばし。

(コーヒーとジンジャーエールが供される喫茶室)

それでも一向に誰も現れないので、昨年、淡嶋さんとお会いしたとき(参照 http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/08/29/5312806)にお聞きした携帯の番号にかけてみました。

(この項つづく)

千年の古都で、博物ヴンダー散歩…ラガード研究所(2) ― 2011年10月28日 23時50分38秒

(昨日のつづき)

電話をかけると、「あ…ちょっと待ってください」と仰ったかと思うと、淡嶋さんが即座に登場しました。淡嶋さんは別に店を放擲されていたわけではなくて、店の奥の「隠し部屋」で、ドアベルの音も耳に入らないほど創作活動に集中されていたのでした。

そんな折にお邪魔したことを詫びつつ、結局長居して、フクシマのこと、創作のこと、古玩のこと…いろいろ話しこんでしまいました。(愉しい時間とコーヒーをありがとうございました。)

好奇心に負けて、つい失礼なこともお聞きしてみました。

「ずばり、経営的にはどうですか?」

「黒字というほどでもないですけど、とりあえず赤字ではないですよ。」

すごい。このお店で(失礼!)、収支トントンというのは、それだけでも驚きです。

「黒字というほどでもないですけど、とりあえず赤字ではないですよ。」

すごい。このお店で(失礼!)、収支トントンというのは、それだけでも驚きです。

「でも、通りかかりのフリのお客さんなんていないですよね?」

「ええ(笑)」

淡嶋さんは、穏やかな常識的な話し方をされる方ですが、やっていることが(いい意味で)非常識というか、世間の物差しでは測れない方だなあ…と、改めて思いました。

★

さて、以下は研究所の内部です。

喫茶コーナーのテーブル。ここでゆっくりお話を伺いました。

目にしているものの意味を把握しがたい店舗内風景。

イッタイコレハナンデアルカ…

ラガード研究所における研究の最前線。

レジのすぐ脇の光景です。ここで古物や自然素材を加工した、不思議なオリジナル作品が日々生まれています。(さらに奥の「隠し部屋」がどうなっているかは謎。)

店内には淡嶋さんがセレクトしたアンティークと、淡嶋さんの作品が同居しています。

歯車、真空管、種子、紙箱、古書、星図、標本、化石…。

数々の奇なるモノ。

それらは玲瓏たる理知と、赤熱する情念のアマルガムであり、それ自体人の心を強くゆさぶります。そして、実はそれらはモノであって、モノでなく、その遙か向こうに存在する不可思議世界の断片であり象徴なのであろう…と、ヴンダー散歩の終りに思いました。

京都ヴンダーみやげ ― 2011年10月29日 21時25分22秒

取り置きを頼んでおいた古書をオーダーしたら、

「先に別口から正式発注を受けたので、もうありません」

という返事。そんな馬鹿な!それでは取り置きの意味がない。唖然。。。

★

…という愚痴はさておき、旅の楽しみはお土産です。

まあ、これは普段ほとんど外出しない、私のような人間だからこその楽しみで、旅行好きの人がその都度お土産を買っていたら、あっという間に部屋がいっぱいになってしまうのではないでしょうか。

「先に別口から正式発注を受けたので、もうありません」

という返事。そんな馬鹿な!それでは取り置きの意味がない。唖然。。。

★

…という愚痴はさておき、旅の楽しみはお土産です。

まあ、これは普段ほとんど外出しない、私のような人間だからこその楽しみで、旅行好きの人がその都度お土産を買っていたら、あっという間に部屋がいっぱいになってしまうのではないでしょうか。

さて、今回の京都みやげは以下の品々です。

益富地学会館では、ささやかな値段の鉱物標本を、京大博物館ではシーボルトの『日本植物誌』をもとにしたオリジナル絵葉書を買い求めました。

奈良県柳生産の水晶。

ニュートリノとスーパーカミオカンデに敬意を表して、岐阜県神岡鉱山の異極鉱。

シーボルトといえばアジサイ…と思っていましたが、今wikipedia↓を見たら、それについては喧しい議論もあるようです。「シーボルトとあじさいと牧野富太郎」の項参照。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4

(もう1つの品は次回詳細に)

最近のコメント