空の旅(17)…『スミスの図解天文学』異聞 ― 2017年05月05日 10時10分50秒

(今日は2連投です。以下、前の記事のつづき)

『スミスの図解天文学』についての新知識、それはこの本で最も有名で、最も人気のある最初の図版↓には、元絵があるということです。

このことは、会場でメルキュール骨董店さんに教えていただいたのですが、その元絵とは、Duncan Bradford という人が著した、『宇宙の驚異(The Wonders of the Heavens)』(1837年、ボストン)という本に収められたもの。

(ダンカン・ブラッドフォード著、『宇宙の驚異』 タイトルページ)

スミスの本の正確な初版年は不明ですが(※)、ダンカンの本は、スミスの本におよそ10年先行しているので、こちらが元絵であることは揺るぎません。

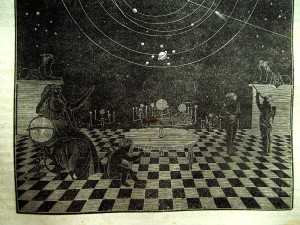

その絵がこちらです。

(上図部分拡大)

印刷のかすれが激しいですが、確かにほとんど同じ絵です。

しかし、その舞台背景はエジプトの神殿風ですし、先生役は黒い女神、そして生徒たちは黒いキューピットと、何だかすごい絵です。思わずため息が出る、奔放な想像力。

ブラッドフォードの本を手にしたのは、ずいぶん前のことですが、この挿絵の存在は、メルキュールさんの慧眼によって指摘されるまで気づかずにいました。メルキュールさんには、この場を借りて改めてお礼を申し上げます。

★

ところで、ブラッドフォードとスミスの絵には、舞台設定の違い以外にも、天文学史上の時代差が出ています。それは、前者には1846年に発見された海王星が描かれていないことです。

(ブラッドフォードの挿絵・部分。最外周を回るのは1781年に発見された天王星)

片やスミスの方には、当時最大の発見・海王星が、発見者の名をとって「ルヴェリエ」として記載されています(天王星の方は同じく「ハーシェル」)。

(スミスの挿絵・部分)

ちなみに日本の『星学図彙』ではどうかと思ったら、こちらは「海王」「天王」となっていました。

(『星学図彙』・部分)

「Neptune/海王星」、「Uranus/天王星」という新惑星の表記は、欧米でも日本でも、いろいろ揺れながら定着しましたが、日本に限って言うと、この直後(明治9年、1876)に出た『百科全書 天文学』(文部省印行)という本では、すでに「海王星」「天王星」となっているので、神田によるこの過渡的な表記は、ちょっと面白いと思いました。

★

さて、いろいろな時代、いろいろな国をたどってきた「空の旅」も終わりが近づいてきました。次回は20世紀に足を踏み入れます。

(※) 連邦議会図書館には、1850年刊のものしか所蔵されていません。手元にあるのは1849年刊で、それでも「第4版(Fourth Edition)」となっています。年1回以上版を重ねることもあるので、おそらく初版は1848年~47年頃と推測します(さっき古書検索サイトを覗いたら、1848年に出たものが売られていました)。

コメント

_ ofugutan ― 2023年09月18日 19時09分42秒

_ 玉青 ― 2023年09月19日 18時07分45秒

これもひとえにメルキュールさんのおかげですが、こうして文字にしておいたことがお役に立ったのであれば、嬉しく光栄に思います。素敵なコレクションが増えたこと、ご同慶の至りです!

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

もともと、スミスの絵の方が欲しかったんですけど、これも縁かなあと購入。すると、一月後に別ショップで、スミスの絵の方が売り出されていて、入手しました。もちろん、どちらも100年超えの印刷物です。2枚並べて飾ろうかなと思っています。