珪藻愛 ― 2017年09月12日 06時41分53秒

上野の国立科学博物館のミクロ分館で、「大珪藻展」が好評開催中と聞いて、見に行って来ました。

(上空から見たミクロ分館)

夏休みも終わったというのに、会場は大勢の親子連れで賑わい、入場するまでちょっと待たされました。

中に入ると、壁面に珪藻の実物がずらりと並び、その迫力に圧倒される思いです。

不思議な形の珪藻たちが、黒い闇をバックに光り輝く様は、美しくもあり、怖ろしくもあり、これが自分と共通祖先を持つ生物だとは、とても思えません。

★

…と、しょうもないことを書きましたが、珪藻というのは、確かに不思議な生き物です。

私が買ったのは、カリフォルニアの海辺で採取された、85個体を1枚のプレパラートに封入したものですが、それを一瞥しただけでも、その多様性に目を見張らされます。

(スマホでは広い視野が撮れないので、購入時の商品写真を流用)

その多様性から、珪藻は昔から顕微鏡ファンには人気で、その集合プレパラートもたくさん作られました。

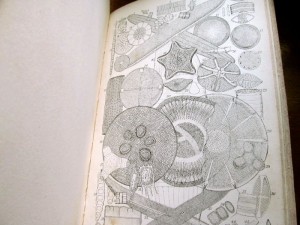

(A. Pritchard、『滴虫類誌(History of Infusoria)』第4版(1861)より)

(同上。プリチャードのこの本には図版が40枚載っていますが、珪藻の図は、そのうちの実に14枚を占めています。)

その人気は、今も衰えを知りません。

下の写真はeBayで見かけたものを勝手に貼らせてもらっていますが、この100個体を封入したプレパラートは、その色形の美しさからグングン値を上げ、何と6万円近くの値段で落札されました(たった1枚のプレパラートがですよ)。本当に口あんぐりです。

まあ、これは巧みな暗視野写真が、美しさに下駄を履かせている部分もあるでしょう。

私も真似したかったのですが、手元の安価な顕微鏡は、暗視野観察装置を欠いており、冒頭の写真は、絞りを中途半端な位置に置いて擬似的に暗視野とし、後から画像をいじったものです。

それにしても、見れば見るほど素敵な連中じゃありませんか。

★

現実の国立科学博物館に「ミクロ分館」はありませんが、珪藻の一大標本コレクションは実際に収蔵されており(現在は同館の筑波研究施設に置かれているようです)、過去には「珪藻カフェ」なんていう素敵な催しもありました。

そして本邦には、珪藻を専門とする「日本珪藻学会」があり、珪藻学(diatomology)の発展に日々邁進しているのです。

コメント

_ S.U ― 2017年09月12日 20時00分40秒

_ 玉青 ― 2017年09月14日 00時00分38秒

珪藻の珪は、珪素の珪ですからね。

それに珪藻土は、珪藻という生物種が知られる前から、一種の鉱物資源として使われていたと思いますから、まさに生物中でも最も鉱物に近い存在と言えるんじゃないでしょうか。

それに珪藻土は、珪藻という生物種が知られる前から、一種の鉱物資源として使われていたと思いますから、まさに生物中でも最も鉱物に近い存在と言えるんじゃないでしょうか。

_ S.U ― 2017年09月14日 07時22分44秒

なるほど、生物はいずれ一種の鉱物そのものになれるのですね。

それでは、結晶鉱物中の生物 と呼べるようなものはあるでしょうか。

オパール、孔雀石、菱マンガン鉱あたりはどうでしょうか。

それでは、結晶鉱物中の生物 と呼べるようなものはあるでしょうか。

オパール、孔雀石、菱マンガン鉱あたりはどうでしょうか。

_ 玉青 ― 2017年09月15日 23時46分38秒

>結晶鉱物中の生物

生き物っぽい形象の鉱物って、確かにありますね。

S.Uさんが挙げられた例もそうですし、「しのぶ石」なんて、まさに植物そのものですよね。

また、その在り様が生物っぽいものだと、酸素を取り入れて成長し、増殖する「錆」なんかは、大いに生物臭いですね。あと、定義によっては「水」もそうでしょうか。

生き物っぽい形象の鉱物って、確かにありますね。

S.Uさんが挙げられた例もそうですし、「しのぶ石」なんて、まさに植物そのものですよね。

また、その在り様が生物っぽいものだと、酸素を取り入れて成長し、増殖する「錆」なんかは、大いに生物臭いですね。あと、定義によっては「水」もそうでしょうか。

_ S.U ― 2017年09月16日 06時59分32秒

生物っぽい鉱物、いろいろあるんですね。

オパールとかマンガン鉱など、賢治さんが好きそうです。

足穂さんは、微妙な顔をしそうです。

オパールとかマンガン鉱など、賢治さんが好きそうです。

足穂さんは、微妙な顔をしそうです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

ケイソウは生物中の鉱物だと思います。

かつての東洋の自然哲学者がケイソウを知っていたら、そのように分類したでしょう。