ガラスの底の宇宙 ― 2022年02月04日 18時14分19秒

大自然の猛威を前に、人々はなすすべもなく立ち尽くしていた…。

今回のコロナ騒動を眺めていると、そんなステロタイプな言い回しが自ずと心に浮かんできます。確かにcovid-19も自然の一部には違いありません。

でも、それを言うなら、我々だって自然の一部です。

人は自然を何となく自分の外にあるものと思って、「ヒト 対 自然」の構図で物事を考えがちですが、covid-19の場合、外にあると思っていた自然が、実は自らの肉体の内部にまで広がっていることを痛感させてくれました。人とウイルスの主戦場は、ワクチン接種会場や医療機関などではなくて、我々自身の肉体の内部です。ウイルスにとっては、我々の肉体そのものが広大な「環境」であり、我々は宇宙の階層構造にしっかり組み込まれているのでした。

オミクロンに振り回されて、この間まったくブログも放置状態でしたが、ようやく第6波もピークが近い兆しがあります。何とかこのまま終息し、我々を取り巻くささやかな宇宙に早く平穏が戻ってきてほしいです。

★

そんなこんなで、久しぶりに自ブログを開いたら、新しいコメントを頂戴しているのに気づきました(尚桃さま、ありがとうございました)。それは実に16年前の記事へのコメントで、内容は星座早見盤を組み込んだペーパーウェイトの紹介記事です。

■銀河鉄道の地図

読み返すまでもなく、記事を書いたことも、記事を書いたときの気分もはっきり覚えています。と同時に、しみじみ懐かしさを感じました。文章もそうだし、書き手である私も、今よりずっと素朴な感じがします。

この16年間、何が変わって、何が変わらないのか?

変ったものは、何といってもモノの量です。まあ、16年間も天文古玩周りの品を探し続けていれば、いい加減モノも増えます。それにまつわる知識の方は、必ずしもモノの量に比例しないので、増え方は緩やかですが、これもまあちょっとは増えました。

一方、変わらないもの。それはやっぱり「星ごころ」であり、賢治や足穂を慕う思いです。だから例のペーパーウェイトを前にすれば、昔と同じようにいいなあ…と思うし、銀河を旅する少年たちの面影をそこに感じるのです。その気持ちがある間は、まだまだ天文古玩をめぐる旅は続くでしょう。

部屋の窓から見上げれば、そこには宇宙がどこまでも広がっています。

そして机上のガラス塊を覗き込めば、その底にも漆黒の宇宙があり、銀河が悠然と流れているのが見えます。そのとき銀河は私の瞳や心の中をも同時に流れ、そこを旅する少年たちの声が、すぐ耳元で聞こえるのです。

学校幻灯会…1955日本 ― 2022年02月06日 22時19分05秒

少し前まで幻灯の話をしていて、そこで書き洩らしたことがあるので、この機会に書いておきます。それは戦後、1950年代の小・中学校で、幻灯がどのように受容・活用されていたかについてです。

これまでも再々引用してきた、1955年に発行された学校教材カタログ(『日本教育用品総覧1956年版』、教育通信社)に、ここで再び登場してもらいます。

先に述べたように、天文分野では1960年代になってもガラスの幻灯スライドが現役でしたが、初等教育の現場は、だいぶ様相が違いました。

以下は上記カタログ掲載のスライド映写機の数々。いずれもすでに「幻灯機」というよりは、「スライドプロジェクター」というカタカナ語がふさわしい面構えになっています。

高いのも安いのもありますが、注目すべきはそのスライドサイズで、だいたい35mmシングル、ダブル、2インチ角がデフォルト。さらに6×6サイズが映写できるものもありました。

注釈しておくと、35mmは今でも流通している銀塩写真の標準フィルムサイズ。フィルムの幅が35mmで、そこに24×36mmの横長の画像が写し込まれます。

ただし、昔はこの半分の画面サイズで、倍の枚数の写真が撮れるカメラも大層人気がありました。フィルム代の節約になったからです。通常の「フルサイズ」に対して「ハーフサイズ」カメラと言いますが、上でいう「シングル」と「ダブル」は、このハーフサイズとフルサイズのことでしょう。これらは長いロールフィルムのまま、巻き上げながら映写しました。

(フルサイズとハーフサイズ)

そして、「2インチ角」というのは、フィルムのサイズではなしに、35mmスライドを挟み込んだ「マウント」のサイズを言います。スライドを整理するには、ロールフィルムよりも、1枚ずつ裁断して、金属や紙(後にはプラスチック)のマウントに挟んだほうが便利で、そのマウントの標準サイズが2インチ(5cm)角でした。これは私自身も親しく経験していて、私がイメージするスライドはまさにこれです。

(1980年代に出たとおぼしい彗星に関するスライドセット。サイズは2インチ=5cm角)

残る「6×6(ろくろく)」というのは、中判カメラで使う、より大型のフィルムで、画面サイズが6cm×6cm(有効画面サイズは56mm四方)のものです。いずれにしても、1955年当時、もはや教育現場からガラススライドは退場していて、フィルムスライドに置き換わっていたことが分かります(ただし、後述のように例外もあります)。

なお、上記の教材カタログの広告ページには、

「又6×6版の映写が出来ます故、先生方の自作スライド上映にはなくてはならない映写機です。」という文言があって、6×6判の需要がどの辺にあったかうかがい知れます。

★

さて、これらの映写機を使って、どんなものを映写していたのか?

以下はカタログの広告ページに出てくる、いろいろなメーカーの口上です。

「都会に 農村に オール学芸スライド」と意気込む学芸社は、名作映画や、農村生活改善のスライド、日本民話全集などをそろえていますし、東映社は「社長自ら編集したスライド、使い易く手ごたえある、考えさせるスライド」を謳い、「幻灯の事なら何でも」と胸を張る幻灯協会は、各種機材とともに実に幻灯画4000種を商っていました。

他にも、なじみの学研を始め、大小無数のメーカーがあって、せっせと学校に売り込みを図っていたのです。いかにその需要が大きかった分かります。

具体的な題目と価格のリストも膨大ですが、その一端だけ見ておくと、たとえば園児のための物語シリーズは下のような感じで、

(「天」は天然色(カラー)、「単」は単色(モノクロ)、「彩」は彩色(モノクロに着色)の意でしょう。「コニ」(=コニカ)と「フジ」はフィルムのメーカー名。)

理科関係だと下のような感じです。

これらのうち「1コマ」と断ってないものは、おそらくすべてロールフィルム式のもので、1タイトルが複数巻に及ぶものもあります。

★

既成のスライドばかりではありません。

先生たちはせっせとスライドを手作りして、授業で使っていました。もちろん、先生自らカメラを構えて撮影したフィルムもスライド化されたでしょうし、他にも手描きのスライドがありました。

上はそのための製作用具類です。

左下の「膜面つき透しスライド」というのは、5cm角のガラス板の表面に、特殊な膜面を作って、インキで描彩できるようにしたものです。上で「もはや教育現場からガラススライドは退場していて、フィルムスライドに置き換わっていた」と書きましたが、その例外がこれです。

さらに手描きのスライドには、フィルムを用いたものもあって、そのためには右上の「白ぬきフィルム」というのを使いました。要はリバーサルフィルムに白紙を写したもので、その真っ白な画面に専用の「幻灯インキ」(左上)で絵を描きました。

あるいは、「紙フィルム」(左下)というのもあって、こちらは半透明の薄葉紙に描画するものです。

フィルムの場合はそのまま上映してもよく、1コマずつ切断して、フィルムマウントにはさんで上映することもできます。前述のように、その標準サイズが2インチ(5cm)角で、右下に各種マウントの記載があります。

★

知らないことを知ったかぶりして書いているので、上の記述には間違いがあるかもしれませんが、大体の様相はこんなところでしょう。

(この項さらにつづく)

学校幻灯会…1947アメリカ ― 2022年02月08日 06時03分37秒

(前回のつづき)

1955年の日本の状況は、かなりの程度まで同時代のアメリカの状況の反映だと思いますが、その少し前、1947年のアメリカの幻灯事情を示す動画をYouTubeで見つけました。

■手作りのランタンスライドの作り方

インディアナ大学のオーディオ・ビジュアルセンターがかつて制作したもので、上の動画には制作年がありませんが、同じ動画のモノクロ版には、1947年というコピーライト表示があります。

先生や生徒が、いろいろな技法を使って、せっせとスライドを手作りしている動画ですが、ここに登場するのは、すべて昔ながらの4×3.25インチ(10×8.25cm)のアメリカン・サイズのガラススライドです。つまり、この頃までは戦前とひとつながりで、ガラススライドが教育の場でも健在だったことが分かります。

となると、フィルムスライドへの移行は、1947年から1955年までの数年間でかなり急速に生じたことになります。

そして、フィルムスライドの全盛期も長くは続かず、映画が登場し、テレビが登場し、先生たちの手作り教材はOHP(オーバーヘッドプロジェクター)に置き換わり、それもまたネットとパワポに駆逐されて現在に至る…というわけでしょう。(もっとも、フィルムスライド自体は、小中学校の授業から消えた後も、大学の講義や学会発表では長く重宝された気がしますが、それも今となっては昔語りです。)

とはいえ、1947年の先生や生徒たちの表情や手元を見ていると、何だか楽しそうだし、教育のあり様としても、そう悪くない気がします。

(この項おわり)

指先の宇宙 ― 2022年02月13日 18時10分41秒

スライドの歴史を駆け足で振り返ったので、ここで登場させたい品があります。

8年前にドイツの人から購入したもので、この木製のスライドケースの中に、全部で74枚のフィルムスライドが収まっています。

内容はすべて天体写真。

標準的な5cm角のマウントに貼られたシールには、それぞれ細かいデータが書かれています。

反対方向から見ると、オレンジに白抜きのアグファ(Agfa)のロゴがずらり。

アグファはドイツのフィルムメーカーで、フィルムだけでなく、こうしたスライド用品も販売していました。

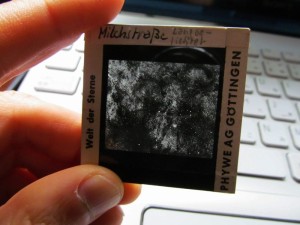

もっとも、ここに並ぶのは、全部がアグファ製マウントに収まったスライド――これらは以前の持ち主の自作のようです――ばかりではなく、理科機器メーカーのPHYWE社(本社ゲッティンゲン)が制作販売した、「星の世界(Welt der Sterne)」というシリーズ物や、何の表示もないものが混在しています。

★

5cm角の中に程よく収まった月面。

指先に輝く天の川、あるいは白い乳の道、「ミルヒシュトラッセ」。

おおぐま座のNGC2685。銀河面に直交してリング状構造が存在する特異な銀河です。

ガラススライドは「掌の宇宙」でしたが、こちらはさらにコンパクトな「指頭(しとう)の宇宙」です。小さな小さな画面に、広大無辺な空間が封じ込められているという、そのコントラストが強く想像力を掻き立てます。

★

これらのスライドで特徴的なのは、フィルムを封じたマウントがすべてガラス板であることで、何となくガラススライドをドールハウスサイズに縮めたような感じを受けます。

特にアグファのマウントは、薄い鉛色の金属片でフィルムをはさんだ上から、さらにガラス板でサンドしており、いかにも重厚な印象です。

(アグファのスライドを横から見たところ)

私が身近で接したスライドは、どれもペラペラのフィルムを、厚紙やプラスチック板ではさんだだけのものなので、その感触はだいぶ違います。

気になるのはこれらのスライドの制作年代で、その点を改めて考えてみます。

(この項つづく)

フィルムスライドの歴史について ― 2022年02月15日 22時24分24秒

(前回のつづき)

暗闇の中で子どもたちの目と心を引きつけた幻灯会。

その「主役」であるスライドの材質とサイズが、1940年代後半から50年代半ばにかけて大きく変わったこと、すなわちその頃に大判のガラススライドから小型のフィルムスライドへの移行があったことを、先日の記事で書きました。

ただし、これは初等教育の現場という、わりと限られたフィールドでの話です。

ガラススライドの下限は天文スライドでは60~70年代まで伸びていたことを、少し前に書きました。一方、フィルムスライドの上限は40年代以前にさかのぼるのではないか…ということを、今日は書きます。

★

フィルムスライドには大型の6×6判もありましたが、主役は35mmリバーサルフィルムを使ったものです。その登場がいつ頃だったか、それによってフィルムスライドの上限も決まります。手っ取り早く日本語版ウィキペディアの関連ページから抜き出してみます。

まずは、(映画撮影用ではなく)スチール写真用に開発された35mmフィルムである「135フィルム」の項目から。

「135(ISO1007)は、写真フィルムの一種。135という用語は1934年にコダックが35mm幅のスチル写真用カートリッジ式フィルム用として初めて使用した。」

次いで「リバーサルフィルム」の項より。

「イーストマン・コダック社は、世界で最初にカラーリバーサルフィルムを製造した会社である。」「〔コダクロームは〕1936年より発売されていた世界初のカラー写真フィルムであり、日本で最後まで販売されていた外式リバーサルフィルム。」

フィルムの開発史も細部に立ち入ると、なかなか難しそうですが、大雑把にいって1930年代半ばに写真撮影用の35mmカラーリバーサルが登場し、その頃から初期のフィルムスライドもあったように思えます。つまり、ガラススライドの終期とフィルムスライドの始期はかなりかぶっていて、両者の共存する時代が20年前後は続いたと想像します。

★

ここで前回の記事と関連して、英語版Wikipediaから「Agfacolor」の項も見ておきます(以下は適当訳)。

「アグファカラーは、ドイツのAgfa社が製造していた一連のカラーフィルムの名称である。1932年に発表された最初のアグファカラーは、アグファカラープレート(独:Agfa-Farbenplatt)、すなわちフランスのオートクローム〔※〕に類するスクリーンプレート〔※※〕のフィルムベース版だった。1936年後半に、Agfaは「アグファカラー・ノイ」を発表し、これは今日でも使われている一般的なカラーフィルムの先駆けとなった。

アグファカラー・ノイは、元々は「スライド」やホームムービー、あるいはショートドキュメンタリー用のリバーサルフィルムだったが、1939年の頃には、ドイツの映画産業によってネガフィルムや映写フィルムとしても採用されていた。」

アグファカラー・ノイは、元々は「スライド」やホームムービー、あるいはショートドキュメンタリー用のリバーサルフィルムだったが、1939年の頃には、ドイツの映画産業によってネガフィルムや映写フィルムとしても採用されていた。」

ここでも1930年代という数字は動かなくて、やっぱりその頃にはフィルムスライドはあちこちで使われるようになっていたのでしょう。

★

ここまで書くと、前回の重厚なフィルムスライドも、1930年代にさかのぼる品では…と思いたくなりますが、それはちょっと早計です。どうやら私が知らなかっただけで、金属とガラスを使ったアグファのスライドフレームは、eBayでもデッドストック品をちょくちょく見かけるので、1960年代ぐらいまで結構使われていた形跡があります。(そもそも、私に昨日のスライドセットを売ってくれた人も、「これは1950~60年代のものだ」と言っていました。)

(eBayの商品写真を寸借)

そんなわけで時代的には戦後に下るもののようですが、そこから発する透明で硬質な空気は捨てがたく、なかなかの逸品だと自分では思っています。

--------------------------------------------------------

〔※〕リュミエール兄弟が発明した、三原色に染色したデンプン細粒をガラス板に散布したものを原板として用いる、最初期のカラー写真技術。コダックのコダクロームが登場する1930年代まで用いられた。(参照 https://ja.wikipedia.org/wiki/オートクローム)

〔※※〕オートクロームで使われたデンプン細粒の代わりに、アグファは三原色に染色したゴム溶液を混和してガラス板に塗布することで、ガラス表面に三原色の微細なモザイク模様を作り出した。それが光のふるい(スクリーン)として働くことから、スクリーンプレートの名がある。(参照 https://filmcolors.org/timeline-entry/1337/)

近況 ― 2022年02月20日 07時01分55秒

よく人を評して、「熱しやすく冷めやすい」と言います。

人に限らず液体でも固体でも、熱しやすいものは概して冷めやすいものです。

今回のコロナ第6波も、直感的には「急に患者が増えたんだから、患者が減るのも急だろう…」と思ってたんですが、残念ながらこちらは「熱しやすく、冷めにくい」ようで、ピークを迎えた後の減り幅が至極ゆるやかです。そして、重症者と死亡者の増加が遅れてやってきたことと相まって、対応の現場は相変わらずあたふたしています。

私の身辺もその例にもれません。

辛抱する木に花が咲く、明けない夜はない…とは思えども、まことにいつまで続くぬかるみぞ。心を亡くすと書いて「忙」。そんな手垢のついた言い回しに、大きく頷いている自分がいます。

神仏にすがりたくなるのは、こういう精神状態のときかもしれませんね。

(でも、あちこちでお祭りが中止になっているのを見ると、神仏の験にも限りがあるようです。)

星の豆皿を手に文人を気取る ― 2022年02月20日 09時57分33秒

気分を変えて、ちょっと風雅な話題です。

天文和骨董を探しているときに、こういう染付の豆皿を見つけました。

時代的には江戸中~後期のものと思います。

(径8.5cm)

簡略化された絵柄ですが、目を凝らすと、船で川遊びをしている上に星が出ている場面のようです。しかし、それだけ分かっても、なんだかモヤモヤした気分が続きました。

(裏面)

考えてみると、こういう品は絵柄が分かっただけでは不十分で、その文化史的背景が分かって、初めてストンと肚(はら)に落ちるものです。(例えば、“お爺さんとお婆さんが掃除をしてる絵だなあ”…と思っても、「高砂」の伝承を知らなければ、その絵を十分理解したとは言えないでしょう。)

件の皿もしばらくそんな状態でしたが、あれこれ検索しているうちに、じきにその正体が知れました。これは「赤壁賦(せきへきのふ)」をテーマにした絵だそうです。

「赤壁」とは、三国志に出てくる「赤壁の戦い」の舞台。すなわち西暦208年に、劉備と孫権の連合軍が、長江(揚子江)中流域で曹操軍を迎え撃ち、劣勢を跳ね返して勝利を収めた故地です。

そして「赤壁賦」の方は、それから800年以上も経ってから――中国は実に歴史が長いです――、宋代の文人・蘇軾(そしょく、1037-1101)が、赤壁の地で舟遊びをした際に詠んだ詩の題名です。全体は、旧暦7月16日に詠んだ前編と、同じく10月15日に詠んだ後編から成ります。

その前編の一節を、マナペディア【LINK】から引用させていただきます。

(以下、原文・読み下し・現代語訳の順)

----------------------------------------------------------------

壬戌之秋、七月既望、蘇子与客泛舟、遊於赤壁之下。

清風徐来、水波不興。

挙酒属客、誦明月之詩、歌窈窕之章。

少焉、月出於東山之上、徘徊於斗牛之間。

白露横江、水光接天。

清風徐来、水波不興。

挙酒属客、誦明月之詩、歌窈窕之章。

少焉、月出於東山之上、徘徊於斗牛之間。

白露横江、水光接天。

壬戌(じんじゅつ)の秋、七月既望(きぼう)、蘇子(そし)客と舟を泛(うか)べて、赤壁の下に遊ぶ。

清風徐(おもむろ)に来たりて、水波興(おこ)らず。

酒を挙げて客に属(すす)め、明月の詩を誦(しょう)し、窈窕(ようちょう)の章を歌ふ。

少焉(しばらく)にして、月東山の上に出で、斗牛の間に徘徊す。

白露江に横たはり、水光天に接す。

清風徐(おもむろ)に来たりて、水波興(おこ)らず。

酒を挙げて客に属(すす)め、明月の詩を誦(しょう)し、窈窕(ようちょう)の章を歌ふ。

少焉(しばらく)にして、月東山の上に出で、斗牛の間に徘徊す。

白露江に横たはり、水光天に接す。

1082年の秋、7月16日、私は客人とともに舟を浮かべて赤壁の辺りで遊びました。

すがすがしい風がゆっくりと吹いてきましたが、水面には波がたっていません。

酒をあげて客人に勧め、「名月」の詩を唱えて、「窈窕」の詩を歌いました。

しばらくして、月が東の山の上に出て、射手座と山羊座の間を動いていきます。

きらきらと光る露が川面に広がり、水面の輝きは(水平線の彼方で)天と接しています。

すがすがしい風がゆっくりと吹いてきましたが、水面には波がたっていません。

酒をあげて客人に勧め、「名月」の詩を唱えて、「窈窕」の詩を歌いました。

しばらくして、月が東の山の上に出て、射手座と山羊座の間を動いていきます。

きらきらと光る露が川面に広がり、水面の輝きは(水平線の彼方で)天と接しています。

----------------------------------------------------------------

まさに清遊。当時の蘇軾は政争の果てに、左遷というか、事実上流罪の身でしたが、それだけに気の置けない友人との交流や、偽りのない自然の美しさに、一層感じるものがあったのでしょう。

ここで、「斗牛の間」というのが、天文史的に興味深いです。

これは、中国天文学でいう二十八宿のうちの「斗宿」と「牛宿」を指します。二十八宿は天空全体を経度(赤経)に基づいて28に区分する座標システムで、これに従うと、月は毎日1つずつ隣の宿へと移動し、28日間でぐるっと天球を一周する計算になります。そして、これを黄道十二星座に当てはめると、今宵の月はいて座とやぎ座の間を移動中だ…と蘇軾は詠っているわけです。

★

この皿は雑器の類でしょうけれど、そんなところにまでこうした絵柄が登場するところに、江戸の文人趣味や中国趣味――いわば「江戸のハイカラ趣味」――の隆盛をうかがうことができます。「赤壁賦」は古来愛唱されたので、当時の識字層は、こうした器物を見ても、それが何なのかすぐに分かったのでしょう。

やむを得ないこととはいえ、こういう素養は、現代の我々にはうまく引き継がれませんでした。かくいう私にしても、最初はポカーンとしていたので、大いに恥じています。でも、天文和骨董というごく狭い切り口からでもその一端を覗き見て、文人の気分を味わえれば、それはそれで意味があることと思います。

鬼と星 ― 2022年02月22日 23時01分11秒

前回の品のように、その素性が分かるものはいいですが、染付の器の絵柄には、何だかよく分からないものもたくさんあります。たとえばこれ。

(最大径8cm)

これも星の文様に目を留めて、天文和骨董のひとつとして手にしたのですが、これは一体何でしょう?ここに描かれているのは、儒教の聖典である「五経」の名称、怪しい鬼の姿、そして星の模様です。でも、果たしてこれが全体として何を意味しているのか、いまだに謎です。

(底面はいわゆる「蛇の目高台」。18世紀以降に登場した器形といいます)

この絵なんかは、太鼓をかついだ雷神のようにも見えますが、下のような類例を見ると、この点々は太鼓ではなくて、やっぱり星模様であり、星宿図で間違いありません。

(ネット上で見かけた画像を寸借。以下も同じ)

上で「類例」と書きましたけれど、この種の絵柄は決して珍しいものではなくて、探すと同じような品はたくさん見つかります。

上は「鬼文様火入れ」という名称で売られていた品。

こちらは明治以降の印判手の皿ですが、鬼らしきものは生白い足を長く伸ばしているし、星々も自由奔放すぎて、もはや何がなんだか分かりません。

★

おそらく前回の皿のように、これだって昔の人にはその意味が分かっていたと思うんですが、いつの間にか伝承が途絶えて、一種のミッシングリンク化している感じです。

鬼とか星とかいうと、儒教よりも道教に親和性があると思うので、そこに五経が登場するのも釈然としません。あるいはいっそ、「斧(よき)、琴、菊」の絵を描いて「良きこと聞く」に掛ける類の、駄洒落的な品なのかな…と思ったり。まあ、何にせよ天文古玩的には、ここに登場する星の意味合いをぜひ知りたいところです。

★

以下余談です。

この小碗はもともと煎茶碗でしょうが、当時の煎茶道は「江戸のハイカラ趣味」の最たるもので、特に蕪村や池大雅なんかが活躍した頃は、中国趣味と緊密に結びついた煎茶道は、古臭い抹茶道に対するアンチテーゼとして、当時のスノッブたちに強くアピールしたと聞きます。

今の煎茶道は、家元制度を取り入れたりして、すっかり抹茶道のエピゴーネン化していますが、煎茶道本来のあり方からすると、幾分おかしな感じがします。

船と星 ― 2022年02月26日 08時59分16秒

染付の話ばかりで何ですが、ついでなのでもう少し話を続けます。

例の鬼と星と五経の図。似たような絵柄が、皿やら碗やら、あちこちに登場するということは、あれは一種の吉祥文様として描かれ、受容されたのだろう…ということを、前回の記事のコメント欄で書きました。

日用の器に登場するのは、たいていは松竹梅のようなおめでたい絵か、あるいは前々回の「赤壁賦」のように、風雅な画題のどちらかで、そこには「佳図」の意識が明瞭です。(そこからひるがえって、あれは「鬼」ではなくて、水と実りをもたらす「雷様」じゃないか…というやりとりもさせていただきました。)

★

絵付けに星が登場する場合も、やっぱり縁起の良さとか、風流な景物という意味合いで描き込まれているはずで、それがやや明瞭な例を挙げます。

(径17.5cm、高さ8cm)

(底面)

時代ははっきりしませんが、幕末頃のものでしょうか。

器形としては鉢と呼ぶべき品で、見込みには旗をなびかせて堂々と進む船と、空に輝く北斗が描かれています。あまり柄杓の形には見えませんが、古図の北斗で、これぐらいの形のくずれは普通で、七星ではなく八星なのは、輔星のアルコルを加えているからでしょう。

(側面に描かれた蝙蝠。「蝠」が「福」に通じるとかで、これまた代表的な吉祥図)

北斗七星は妙見菩薩の象徴であり、北極星と共に道教的宇宙における至高の存在としてあつく崇敬されました。さらに時刻と方位を知る目印として、実生活でも重視された星です。

ということは、これは航海の無事を祈り、平穏裡に航海が成就したことを祝う絵柄だと思います。まあ、実際にこれが船乗りの家で使われる必要はなくて、「順風満帆」な「おめでたい絵」というメッセージが使い手に伝われば、作り手の意図は十分成功したことになるでしょう。

★

星に願いを…といえばディズニーの歌のタイトルですが、古今東西その思いは共通しています。ウクライナでも、多くの人が祈るような気持ちで星を見上げていることでしょう。そして多くの国でもそのはずです。

緊急メッセージ ― 2022年02月26日 09時32分46秒

ウクライナを拠点に、アストロラーベや四分儀といった歴史的な天文機器を、丁寧な手仕事で復元制作していた、ブゼボロード・ブラフチェンコ(Vsevolod Bravchenko)氏が、Etsy上に開設したオンライン店舗、「MasterTerebrus」が閉店になると同時に、氏のメッセージがトップに掲載されていました。

MY COUNTRY IS UNDER INVASION !

Please if you have any sympathy for us, make you governments take actions !

Please if you have any sympathy for us, make you governments take actions !

私は氏に多くのことを教えられ、その素敵な品の数々をお譲りいただいたことで、非常な恩義を感じています。改めて今回のロシアの軍事行動を非難すると共に、ブラフチェンコ氏の無事を祈ります。

最近のコメント