ヴォルベルのこと ― 2016年12月03日 14時06分47秒

身過ぎ世過ぎと言いますが、なかなか人として世を送るのは大変なことです。

今週は生業が突沸して、記事を書く余裕が持てませんでした。

その間も政権周辺はまさにやりたい放題、トランプやプーチンに恥を掻かされた恨みを、ここぞとばかりに国内で晴らして、溜飲を下げているようにも見えますが、結局は恥の上塗りをしているだけのことです。まあ、廉恥心のかけらもない手合いですから、その辺はどうでもよいのでしょう。

それにしても、お上公認の賭場を開帳するとなると、その周辺で蠢く有象無象の懐には、いったい幾らぐらい入るものなのでしょうか。そんないかがわしい利権のために、我々の身過ぎ世過ぎの成果を使うのはやめてくれと、声を大にして言いたいです。

★

…と、怒りをあらわにしたところで、おもむろに記事を再開します。

前回までの記事で、アピアヌスの『皇帝天文学』を眺めましたが、あそこで多用されていたのが「回転盤」、横文字でいうと「ヴォルベル(volvelle)」で、紙製の円形パーツをクルクル回すことで、天文現象をシミュレートする仕掛けでした。

天体とその運行は、基本的に球と円(あるいは楕円)に還元できる部分が多いので、素朴なヴォルヴェルでも、かなりの精度で各種の現象を再現できる…というのが、ヴォルベル盛行の要因でしょう。

今、「盛行」と書きましたが、実際ヴォルベルはアピアヌスの前からあちこちで用いられていたようです。英語版Wikipediaの「volvelle」の項を見ると、ヴォルベルは、アブー・ラインハーン・ビールニーといった碩学の働きによって、すでに11世紀のイスラム世界では多用されていたようなことが書かれています。そして、オリエント世界でヴォルベルから生まれた傑作が、あのアストロラーベというわけです。

アナログ計算機としてのヴォルベルは今も現役です。

お馴染みのところでは、星座早見盤がその直系の子孫。

なお、星座早見盤のルーツをアストロラーベとする資料もあって、たしかに両者は似ているのですが、アストロラーベからダイレクトに星座早見盤が生まれたというよりは、ヴォルベル一族の多様な進化の中で、片やアストロラーベが生じ、片や星座早見盤が作られ、両者が似ているのは、多分に偶然の産物だ…というのが真実に近いと思います。

★

日本にもヴォルベルはあります。

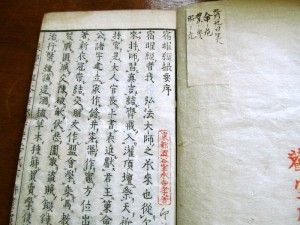

上は嘉永2年(1849)の序文を持つ『宿曜経撮要』という和本。

内容はさっぱり分かりませんが、要は日の吉凶を卜す、密教占星書の類でしょう。

その中に、和式ヴォルベルが登場します。

右側のは(最外周から)二十八宿、七曜、日付の3層構造、左側のも同じく3層構造で、こちらは本命星(占いの際は二十八宿から牛宿を除いて二十七宿として扱う由)と「運勢」の対応を見る「三九秘要法」のためのものらしいです。

まあ、何のことやらですが、宇宙と人間の照応関係をめぐる省察の歴史は、ヴォルベルの歴史以上に長く、他愛ない星占いとは言え、その根はなかなか深いです。

(でも、最近は人々の意識のあり様もちょっと変わって来て、外界が人間に与える影響の大きさよりも、むしろ人間が外界に与える影響の方を重視して、思いひとつで世界は変る…みたいな物言いを好むようです。人間の力が相対的に強まったせいでしょう。)

「ヴォルベルのこと」への補足 ― 2016年12月04日 10時32分19秒

【補足1】

星座早見盤を「アナログ計算機」と書きましたが、あんまり計算機っぽく見えないなあ…と感じる方もいらっしゃると思います。

星座早見盤の普通の使い方は、日付と時刻を合せて、そのとき空に見えている星座を知る…というものでしょうが、これは見方を変えると、日付と時刻から、各恒星の地平座標上の位置(方位と高度)を読み取っていることに他なりません。(実際、現在市販されている早見盤の多くは、地平座標を読み取りやすいよう目盛が入っています。)

(地平座標線が入った渡辺教具製の早見盤)

星座早見盤に可能なのは、星の見え方を知ることだけではありません。

特定の星が南中するのは今日の何時か、あるいは同じ星が午後7時に地平線から昇るのは何月何日か、早見盤を使えばたちどころにその答が分かります。

結局、このシンプルな装置の中には、日付・時刻・星の地平座標上の位置という、3つの変数の取り得る組合せが全て格納されており、円盤を回すことで、知りたい情報を自在に取り出せるという意味で、これは非常に高度で洗練された計算機なのです。

【補足2】

昨日、和式ヴォルベルとして密教占星術の本を載せましたが、天文学の本流からすれば、いかにも「変格」であることは否めません。でも、「正格」な作例もいろいろあります。

オランダ・バロック絵画と古地図・天文資料のコレクターであるtoshiさんについては、以前ご紹介しましたが、toshiさんはこの和式ヴォルベルに関しても、資料をいろいろ蒐集されていて、ご自身のブログ「泰西古典絵画紀行」(http://blog.goo.ne.jp/dbaroque)で、その見事な例を紹介されています。

発明の才にかけては、江戸の人もイスラム黄金時代やルネサンス期の人におさおさ劣らぬものがあって、ちょん髷を結った人が、こういうハイカラな道具をクルクル回している姿を想像するのは、ちょっと楽しいものです。

フィリップス問題(1) ― 2016年12月06日 11時52分40秒

星座早見盤は、天文アンティークの王道。

中でもフィリップス社の星座早見盤は、今や天文アンティークの店では「標準装備」となっていて、実際に購入される方も多いでしょう。

中でもフィリップス社の星座早見盤は、今や天文アンティークの店では「標準装備」となっていて、実際に購入される方も多いでしょう。

しかし、私の中で長くくすぶっている問題があります。

それはフィリップス社の星座早見盤が作られたのはいつか?という問題です。

それはフィリップス社の星座早見盤が作られたのはいつか?という問題です。

ネット等でフィリップス社の星座早見盤が売られているとき、その製造年代に関する商品説明は、しばしば曖昧で、ときに互いに矛盾します。これは国内・国外を問わずそうで、売り手は先行するネット情報を参照して書くことが多いのでしょうが、その先行情報自体があいまいなので、いきおいそういうことになります。

それに売り手の立場に身を置くと、できるだけ商品に箔を付けたい――すなわちより古い時代のものと主張したい誘惑にかられることもないとは言えませんから、その辺で情報の不確かさが増幅される面もあるのでしょう。

フィリップス社の古い星座早見盤にも、いくつかタイプがあって、基本的には装飾的なフリルのついたタイプ(左)と、フリルのないスッキリしたタイプ(右)の2種に分けられます。さらに現行のものは(私は持っていませんが)下のように全体が丸い形をしています。これらをそれぞれ「フリルタイプ」、「スクエアタイプ」、「ラウンドタイプ」と呼ぶことにしましょう。

(1982年版としてeBayに出品されていた品)

私はこれまで漠然と、フリルタイプは1890~1920年代、スクエアタイプは1920~1950年代、ラウンドタイプは1960年代以降のものと見なしていたのですが、それをしっかり跡付けたことはありませんでした。

今回、その点にちょっと深入りをします。

(Wikipediaの「Planisphere」の項(https://en.wikipedia.org/wiki/Planisphere)に出ているスクエアタイプの品。果たしてこれをキャプション通り「1900年頃」としてよいか?)

(この項つづく)

フィリップス問題(2) ― 2016年12月07日 07時16分50秒

まず、少し回り道をして、フィリップス社の歴史を振り返っておきます。

この点については、以下のページに簡潔なまとめがあったので、それをそのまま摘録しておきます。

この点については、以下のページに簡潔なまとめがあったので、それをそのまま摘録しておきます。

■Grace’s Guide to British Industrial History:George Philip and Son

http://www.gracesguide.co.uk/George_Philip_and_Son

http://www.gracesguide.co.uk/George_Philip_and_Son

★

フィリップス社の初代、ジョージ・フィリップ(彼には同名の息子がいますが、ここでは父親の方)は、1800年にスコットランドのアバディーンシャー在のハントリーの町に生まれ、19歳でリバプールに出て、書店奉公をしたあと、1834年に同地で自分の店を持ちました。

彼は本の販売ばかりでなく、地図・教育書の出版事業にも手を広げ、著名な地図製作者の協力を得て、地図の版元としてのし上がります。この間、1848年には息子のジョージ2世(1823-1902)が、1851年には甥のトーマス(1829-1913)が商売に加わり、ここに「Philip, Son and Nephew」社が成立したのでした(1859年)。

フィリップス社といえば、リバプールよりもロンドンの印象が強いですが、同社がロンドンのフリート街に進出したのは1851~52年のことです。最終的に、出版・販売部門はロンドン、印刷部門はリバプールと、機能分化を図りました。さらに最新の多色石版を高速でこなす蒸気駆動の印刷機を導入して、その商売はいよいよ盛んになっていったのでした。

1870年には、学校向け教育用品の卸販売がそのビジネスに加わります。

そんな中、1882年に初代ジョージ・フィリップが死去。1800年生まれの彼は、まさに19世紀とともに生き、産業化の進む英国社会の真っ只中を歩んだ人、と言えそうです。

そんな中、1882年に初代ジョージ・フィリップが死去。1800年生まれの彼は、まさに19世紀とともに生き、産業化の進む英国社会の真っ只中を歩んだ人、と言えそうです。

父の死後も、息子のジョージは亡父の路線を継承して、地図の出版や教育用品の販売を続け、20世紀に入り、息子のジョージや、そのいとこ(初代の甥)であるトーマスが亡くなった後も、同社は長きにわたって同族経営を続け、商売は順調でした。

上記のリンク先ページには、戦後の1947年に開かれた「英国産業博」に同社が出展した際の紹介文が引用されていますが、そこには「地図、地図帳、海図、球儀、レリーフ模型、および地理・教育・海事関連の出版社(Publishers of Maps, Atlases, Charts, Globes, Relief Models and Geographical, Educational and Nautical Works.)」とあり、その商売内容に、いささかのブレもないことが見てとれます。

そんな同社ですが、創業150年を超えた1988年、ついにオクトパス出版(ロンドンのリード・インターナショナル・グループ・オブ・カンパニーズ傘下)に身売りし、初代ジョージ・フィリップの血脈は絶えました。しかし、社名は今も「ジョージ・フィリップ社」の看板のまま商売を続けています。

★

…というのが、「フィリップス社(今は単数形のフィリップ社(※))」の足掛け3世紀に及ぶ歩みです。

上記の記事には、星座早見盤への言及は特にありませんが、この歴史の中でそれが登場するのはいつか?

(この項つづく)

(※)そのため、昔は「Philips' Planisphere」と書きましたが、現行製品では「Philip's Planisphere」と表示されます。

フィリップス問題(3) ― 2016年12月08日 07時11分11秒

フィリップス社の星座早見盤の時代判定については、かつてこのブログでも簡単な考証を試みたことがあります。

フリルタイプについては以下。

拙文を引用すると、

「裏面の出版案内を元に考証すると、1892年から1905年の間に出た品と分かります。 (裏面には、使用法の説明と、自社の出版案内などが書かれています。)ちなみに、1896年に出た同社の広告中では、この早見盤が「既に25,000部売れた」と自慢しています。なかなかのヒット商品。」

…とあります。

続いてスクエアタイプについては以下に登場します。

同じく記事を引用すると、

「20世紀初頭(~1920年代ぐらい)のもの〔…〕という風に、これまで思い、またそう称する業者もいたのですが、裏面の出版物の案内を改めて調べてみたら、私が持っているのは1950年頃の品と判明。意外に新しいものでした。しかし、もっと古い品があるのも確かで、要するに、同じデザインが何十年も息長く使われ続けたということです。」

…と昔の自分は書いています。

いずれにしても、フリルタイプがスクエアタイプに先行することは間違いありません。

いずれにしても、フリルタイプがスクエアタイプに先行することは間違いありません。

★

では、フィリップス社の星座早見盤(=フリルタイプ)が誕生したのはいつか?

手元の品を見る限り、上に書いた以上の情報はないのですが、フリルタイプが何度も版を重ねているとしたら、私が持っている品よりも、さらに古いもの(すなわち1892年以前のもの)が存在することは、ほぼ確実です。

手元の品を見る限り、上に書いた以上の情報はないのですが、フリルタイプが何度も版を重ねているとしたら、私が持っている品よりも、さらに古いもの(すなわち1892年以前のもの)が存在することは、ほぼ確実です。

この点については、ネットで検索したら、あっさり答が分かりました。

グーグルの書籍検索によると、「Bookseller」(J. Whitaker and Sons Limited, 1886)という刊行物に、以下のような記事が載っていて、これが今のところフィリップス社の星座早見盤に関する最初の記事です。

フィリップス社の星座早見盤を「独創的な発明品(ingenious contrivance)」として紹介する内容で、この製品がおそらく1886年中に発売されたことを示唆しています。

この推測は、「The Journal of Education」誌の1887年1月1日号の広告欄に、「新刊(Just Published)」の字句と共に、同じ品が掲載されていることからも裏付けられます。

この推測は、「The Journal of Education」誌の1887年1月1日号の広告欄に、「新刊(Just Published)」の字句と共に、同じ品が掲載されていることからも裏付けられます。

さらに、同年(1887)に出た、「王立地理学会紀要ならびに地理学月次記録(Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography)」第 9 巻の「新刊地図(New maps)」紹介欄には、以下のような記事が載っています。

これを読むと、フィリップス社の星座早見盤は、星図盤の中心をピン留めする代わりに、フレームの中を円盤が回転することで、スムーズな回転の持続が可能になっていること、小型で持ち運びが容易なこと、配色の工夫や星座絵の省略によって星座の視認性が高まっていること…等が、プラスの要素として評価されています。

こうして大方の好評を得て、発売後10年間で2万5千部が売れるヒット商品になったことは、上で書いたとおりです。

★

さて、ではこの「フリルタイプ」はいつまで作られ続けたのか?

後続の「スクエアタイプ」と入れ替わったのはいつか?

後続の「スクエアタイプ」と入れ替わったのはいつか?

…という点について、考証を進めていきます。

(この項つづく。次回いよいよ問題の核心に)

フィリップス問題(4) ― 2016年12月09日 06時47分15秒

今回の記事を書くために、先日しげしげと手元の星座早見盤を見ていたら、1つ重要な事実を見落としていたことに気づきました。

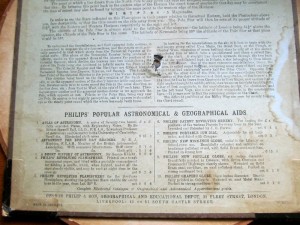

(フリルタイプの裏面)

(同上拡大)

それは、フリルタイプの裏面に「MADE IN GERMANY」の文字があることです。これは同じフリルタイプである南天用の早見盤を見ても同様です。

(左・北天用、右・南天用)

(南天用裏面)

これを見て、もうひとつモヤモヤしていたことに、はっきりと答が出ました。

(左・ドイツ語版、右・英語版)

それはすなわち、この英独の「そっくり早見盤」が、何故そっくりなのか?という点です。

(同上。言語を除けば、細かい点までそっくり同じです。)

結論を言えば、フリルタイプはフィリップス社のオリジナルではありません。その本家はドイツであり、フィリップス社はその版元である、ドルトムントのクリッペル社(A. Klippel)に、英語版の製造を委託していたに違いありません。いわゆるOEMです。

(ドイツ語版・裏面。中央上部に「A. Klippel in Dortmund」のメーカー表示)

私の手元にあるドイツ語版は、(本体に年代を示す記載はないものの)およそ1800年代末のものと思いますが、この時点ですでに26版(Sechsundzwanzigste Ausgabe)を重ねており、このタイプの早見盤に関しては、クリッペル社が、少なくともフィリップス社よりも10年は先行していたように想像します。

(ドイツ語版・部分。「年間常用星図・中央ヨーロッパ用/第26版」)

★

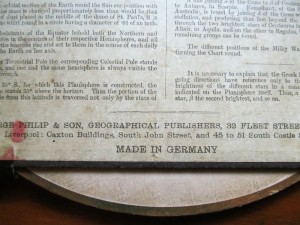

いっぽう、スクエアタイプでは、表示が「PRINTED IN GREAT BRITAIN」に変っています。

(中央下部に注目)

これはスクエアタイプから派生した、他の小型早見盤等でも同様です。

(小型早見盤と惑星の位置を示すポインターを備えた「Philips’ Revolving Orrery」)

(同上裏面・部分)

直接的な証拠は未だないものの、フリルタイプからスクエアタイプへのデザインの変更が、生産国の違いに因るものとすれば、それが生じた時期は、かなりの確度で推定できます。

すなわち、その背景にあったのは、第一次世界大戦(1914~1918)の勃発による、英-独間の貿易の途絶に、まず間違いなかろうと思います。それによって、フィリップス社は星座早見盤の製造拠点を、イギリス国内に移すことになったのでしょう。

(さらにこの項つづく。次回完結編)

フィリップス問題(5) ― 2016年12月10日 09時50分40秒

これまでのところを、推測も交えてまとめておきます。

フィリップス社の星座早見盤の歴史は、ドイツのメーカーの製品を元に、その英語版をドイツの版元に依頼する形で1886年に始まり、当初はドイツ版と全く同じデザイン(フリルタイプ)を踏襲していました。

その後、第1次世界大戦の勃発によって、ドイツからの製品供給が困難になると、同社はイギリス国内での製造に切り替えて、1910年代後半からは新しい「スクエアタイプ」が同社の「顔」になりました。

このスクエアタイプは、第2次大戦後も健在で、1950年代になってもその製造が続けられていたことは、前々回の記事で書いたとおりです。

残された課題は、このスクエアタイプが、現行のデザインにつながる「ラウンドタイプ」にいつの時点で切り替わったか?ですが、これもネットの恩恵ですぐに調べがつきます。

ラウンドタイプの初見は1959年です。

下はネットで販売されていた品の画像を寸借したもの。

下はネットで販売されていた品の画像を寸借したもの。

(上の品の裏面)

これによって、ほぼ1950年代いっぱいはスクエアタイプの製造が続き、60年代を目前にして、ラウンドタイプに切り替わったことが窺えます。その後、ラウンドタイプは、素材・フォント・カラーデザイン等、細部に変更がいろいろありましたが、現在売っているのは下のような品です。

フィリップス社の星座早見盤がこの世に登場して、今年でちょうど130年。

イギリスと日本に限っても、この間本当にいろいろなことがありましたし、星見のスタイルもずいぶん変わりましたが、夜空の星と、それを見上げるスターゲイザーの「心意気」はいささかも変らないぞ…と、新旧の星座早見盤を見て思います。

イギリスと日本に限っても、この間本当にいろいろなことがありましたし、星見のスタイルもずいぶん変わりましたが、夜空の星と、それを見上げるスターゲイザーの「心意気」はいささかも変らないぞ…と、新旧の星座早見盤を見て思います。

(この項ひとまず完結)

フィリップス異聞…幻灯早見盤 ― 2016年12月12日 07時04分01秒

今年はなかなか収穫の多い年だった…ということを、前にチラッと書きました。

まあ、収穫が多いと言っても、珍品がザクザクと集まった…なんてことはありませんが、これまで全く未知のモノに、いくつか巡り合うことができて、ちょっと見聞が広がりました。以下の品もそのひとつ。

まあ、収穫が多いと言っても、珍品がザクザクと集まった…なんてことはありませんが、これまで全く未知のモノに、いくつか巡り合うことができて、ちょっと見聞が広がりました。以下の品もそのひとつ。

★

フィリップス社の古い星座早見盤は、ドイツ製のパクリだ…というと、何となく独創性に欠ける会社のように聞こえますが、決してそんなことはありません。フィリップス社は、単に受け身的にドイツの後追いをしたのではなく、それを応用して、大いに独創的な品も生み出しています。

それ如実に物語るのが、「幻灯の星座早見盤」。

(タイプライターの上で撮ったので、背景がゴチャついています)

木枠の全体は約11.5×18cm、中央のガラス板は直径約7.5cm。

ガラスの表面には、さらに星座早見盤でおなじみの楕円形の「窓」が見えます。

ガラスの表面には、さらに星座早見盤でおなじみの楕円形の「窓」が見えます。

星座早見の幻灯というのは、これまで見たことがなくて、そういうものが存在することすら知りませんでした。いわば、ブログ開設11年目にして知った珍品。

上のスライドを裏返したところ。

この品は単純に絵柄を投影するだけでなく、歯車で絵柄を回転させる仕掛けを備えた「メカニカル・ランタン」と呼ばれるタイプのものです。

この品は単純に絵柄を投影するだけでなく、歯車で絵柄を回転させる仕掛けを備えた「メカニカル・ランタン」と呼ばれるタイプのものです。

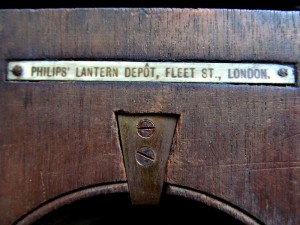

銘板を見ると、フィリップス社には一時、「幻灯部(Lantern Depôt)」という、幻灯製造の専門部門があったことが分かります。

このクランクをくるくる回すと…

このギアが回転して、歯車を仕込んだガラス円板がゆっくりと回ります。

暗闇に浮かぶのは、お馴染みの早見盤そのものですが、星空が回転するのを見ながら、星座の移り変わりの解説を聞くという経験は、その後の投影式プラネタリウムに通じるものがあり、いわばその前身と言えるものでしょう。その点でも興味深い品だと思いました。

小さな星図に思うこと ― 2016年12月13日 21時20分01秒

昨日は吐く息が白かったです。

そして今日は一日冷たい雨。

そして今日は一日冷たい雨。

★

「星座早見盤」の意味で「planisphere」を使うのは、ごく一般的な用法ですが、この語で画像検索すると、普通の世界地図もたくさん出てきます。

この語の大元は、ラテン語の「planisphaerium」で、英語圏では「planisperie」の形で14世紀の文献に初登場…というようなことが、ネット辞書を見ると書いてあります。

いずれにしても、「planisphere」は、「plani=plane(平面)」と「sphere(球)」を組み合わせた語ですから、地球にしろ、天球にしろ、球体を平面に投影した図であれば、なんでもプラニスフィアと呼ばれる資格があるわけです。

★

ときに、私が持っている中で最も他愛ない星図がこれ。

2×2サイズのレゴタイルです。

これもまあ「planisphere」と言って言えないことはないのでしょう。

(描かれているのは、こぐまとカシオペヤ、それにケフェウス?)

★

レゴの世界に星図があることの意味を、さっきまで風呂の中で考えていました。

そして悟ったのは、星図があるからには、レゴの世界には星があり、夜があるに違いないということです。

そして悟ったのは、星図があるからには、レゴの世界には星があり、夜があるに違いないということです。

レゴ人は、恐らく自分たちの宇宙が、レゴという基本単位からできていることを理解しているでしょう。そして、遠方の恒星もレゴの組合せから出来ていることや、そこから大量の光が生まれるメカニズムを、その進化の過程のどこかで解明しているはずです。そうしたメカニズムの存在は、我々の宇宙とレゴ宇宙との物理的な性質の違いを示唆するものです。

一方、レゴの世界にも夜があるという事実は、レゴ宇宙が我々の宇宙と同じく「膨張宇宙」であるに違いない…と、「オルバースのパラドックス」について見聞きした人なら想像するのではないでしょうか。

★

忙中閑あり。

暇とは自ら能動的に作り出すものです。

暇とは自ら能動的に作り出すものです。

ケプラーの入れ子(前編) ― 2016年12月15日 10時50分31秒

お釈迦様がいみじくも説かれたように、人の生の本質は「苦」であり、この世はあらゆる業苦に満ちています。今の世界を見渡せば、その言葉の正しさをあえて否定できなかろうと思います。そして、人間の心のうちには、それとは反対のものを求める心がありますから、優しい光を投げかける満月を見上げれば、ふと欣求浄土の念がきざしたりします。昨夜は家路をたどりながら、そんな思いで月を眺めていました。

★

さて、ケプラーが「多面体の入れ子」として太陽系をイメージしたことは、これまで折に触れて記事のネタにしてきました。その中でわりとまとまっているのが以下の記事。

(画像再掲)

ケプラーの説をいちいち言葉にすれば、こういうことです。

☿ まず太陽の周囲を回る水星軌道を大円とする球を描いてごらん。

♀ 次にこの「水星球」に外接する正八面体と、それに外接する球を描いてごらん。

そこに金星軌道が浮かび上がるだろう。

そこに金星軌道が浮かび上がるだろう。

♁ 今度は「金星球」に外接する正二十面体と、それに外接する球を描いてごらん。

そこに地球軌道が浮かび上がるだろう。

そこに地球軌道が浮かび上がるだろう。

♂ 続けて「地球球」に外接する正十二面体と、それに外接する球を描いてごらん。

そこに火星軌道が浮かび上がるだろう。

そこに火星軌道が浮かび上がるだろう。

♃ さらに「火星球」に外接する正四面体と、それに外接する球を描いてごらん。

そこに木星軌道が浮かび上がるだろう。

そこに木星軌道が浮かび上がるだろう。

♄ 最後に「木星球」に外接する正六面体と、それに外接する球を描いてごらん。

そこに土星軌道が浮かび上がるだろう。

そこに土星軌道が浮かび上がるだろう。

…そして「土星球」の外側に、もはや惑星は存在しない。

なぜなら、正多面体はこの5種類でおしまいだからだ。これが宇宙の摂理なのだ。

なぜなら、正多面体はこの5種類でおしまいだからだ。これが宇宙の摂理なのだ。

★

もちろん土星外の惑星が発見された今、これは単なる奇説に過ぎません(もし発見されてなくたって、十分奇説でしょう)。

でも奇説にしても、ちょっと美しい奇説です。

この奇説を手に取って眺めたいと思い立ち、いろいろ探しました。

それが黒い箱に入って届いたので、ここで眺めておきます。

それが黒い箱に入って届いたので、ここで眺めておきます。

(後編につづく)

最近のコメント