天文トランプ初期の佳品: ハルスデルファーの星座トランプ(1) ― 2016年11月01日 07時15分07秒

一昨日の記事で引用した Darin Hayton 氏によれば、17世紀後半、モクソン以外に天文学・地理学に関するトランプを作った人として、地理学者のJohn Adler と数学者のThomas Tuttelの名が挙がっていました。

イギリスで、モクソンが星座トランプを出したのは1676年前後のことですが、その20年前、ドイツでも星座をデザインしたトランプが出ていたことは、わりとマイナーな事柄と思いますので、書いておきます。

★

原著者は、ニュルンベルグの法律家・文筆家である、ゲオルグ・フィリップ・ハルスデルファー(Georg Philipp Harsdörfer、1607-1658)。そのトランプの表題は、当時の常で以下のように長いものです。

『Das Astronomische Kartenspiel: Das ist Kunstrichtige Abbidung aller Gestirne am Himmel / oder und unter der Erden: Zu Behuf der lehrgierigen Jugend / Gleich dem Geographischen und Historischen Spielkarten verfasset.』 (天文カードゲーム。即ち天上ならびに地平線下のすべての星に関する芸術的かつ正確な描写。地理学・歴史学のトランプと同様、これを好学の若者に捧ぐ。)

最後の一句は、トランプの教具化に関しては、地理学や歴史学が先行しており、天文学関係のものは、当時新機軸だったことをうかがわせます。

★

ハルスデルファーの星座トランプのことは、以下の本で知りました。

■Adam McLean(編・彩色)、Paul Ferguson(訳)

The Astronomical Card Game

私家版、2011

The Astronomical Card Game

私家版、2011

これは、イギリスのアダム・マクリーンという人が私家版で出した、ちょっと変わった本です。マクリーン氏は、天文学の専門家でも、トランプの専門家でもなくて、錬金術やヘルメス学の研究者であり、これまであまり知られていない古い文献を「アートブックシリーズ」と銘打って、小部数(各50部)出す試みを続けており、上の本はその6冊目に当たります。

出版にあたって、氏は自らの美意識で彩色も手掛け、上に「編・彩色」と記したのは、そういうわけです。(なお、ファーガソン氏による「訳」というのは、オリジナルのトランプ1枚1枚に書かれたドイツ語の説明文を、英訳したものを指し、本書各ページ下部に書かれたテキストがそれに当たります。)

さて、前置きはこれぐらいにして、その中身を見にいきます。

(この項つづく)

天文トランプ初期の佳品: ハルスデルファーの星座トランプ(2) ― 2016年11月02日 07時03分53秒

昨日の文章はちょっと舌足らずだったので補足しておきます。

マクリーン氏の『The Astronomical Card Game』という本は、書名からすると、何となく天文トランプ総説のような感じですが、実際には1656年に出たハルスデルファーの星座トランプを、その絵柄とともにひたすら紹介している本です。

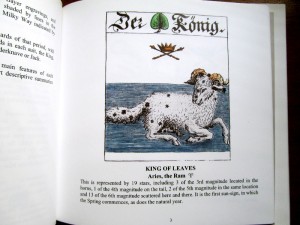

上は冒頭に登場する、おひつじ座を描いた、「木の葉のキング」。

ドイツでも、今や英米式のトランプが一般的だと思いますが、本来は「ダイヤ・ハート・クラブ・スペード」の代りに、「鈴・ハート・木の葉・ドングリ」のスートを用いるのがドイツ式。数字の方は、英米式と同じく各スート13枚から成り、このハルスデルファーのトランプも、都合52枚のカードから構成されています。

★

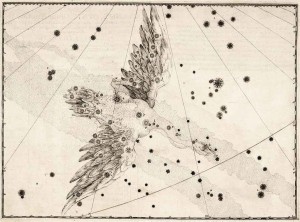

ハルスデルファーのトランプの絵柄は、ドイツのヨハン・バイエルの『ウラノメトリア』(1603年)の図を踏襲し、それを簡略化したものです。

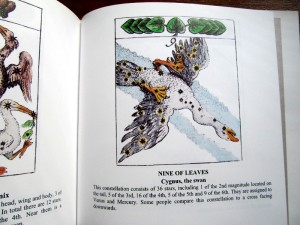

サンプルとして、「はくちょう座」の図で比較してみます(参考としてモクソンの図も挙げておきます)。

(バイエルの『ウラノメトリア』)

(ハルスデルファーの星座トランプ)

(モクソンの星座トランプ)

並べてみると、モクソンのトランプは、20年前のハルスデルファーのそれよりも、むしろ古拙な感じを受けます。

★

17世紀は、銅版による挿絵印刷技術の進歩を受けて、それまで「星表」という、単なる数字の羅列として記録されてきた恒星の位置データが、正確な星図として表現されるようになった時代です。

中でも、バイエルの『ウラノメトリア』は、後続のヘヴェリウス『ソビエスキの蒼穹―ウラノグラフィア』(1687)や、フラムスティード『天球図譜』(1729)、そしてボーデの『ウラノグラフィア』(1801)と並ぶ、<四大星図>の一角を占め、その嚆矢となった金字塔(※)。

(※)四大星図については、以下を参照。

■四天王の共通点 http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/11/09/

■四天王の共通点 http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/11/09/

こうした精緻な星図隆盛の余波が、17世紀中葉以降トランプ界にも及び、星座トランプという新趣向を生み出した…ということなのでしょう。

ついでなので、他にもいくつか内容をサンプルとして挙げておきます。

(この項つづく)

天文トランプ初期の佳品: ハルスデルファーの星座トランプ(3) ― 2016年11月03日 06時08分03秒

昨日の記事を読み返したら、「ハルスデルファー」という人名を、自分は途中から「ハデルスファー」と書いているのに気づき、修正しました。こういうことが最近多くて、話し言葉だけでなく、書き言葉でも「ロレツが回らない」状態というのはあるのだなあ…と、身の衰えを感じます。最近は「てにをは」も一寸おかしいです。

★

さて、ぼやきはこれぐらいにして、昨日のつづき。

(左:へびつかい座、右:オリオン座)

これもバイエルの図そのままです。

余談ですが、これを見てバイエル星図の不思議さを悟りました。

バイエル星図は地球視点――いわゆる geocentric orientation ――で、星の配列は地上から空を見上げたとおりの形に描かれています(つまり、天球儀上の星座のように、左右が反転していません)。

バイエル星図は地球視点――いわゆる geocentric orientation ――で、星の配列は地上から空を見上げたとおりの形に描かれています(つまり、天球儀上の星座のように、左右が反転していません)。

それなのに、星座絵の方は、天球儀と同じく背中向きに描かれています。結果として、天界の住人は左利きが優勢になって、オリオンもヘルクレスも左手に棍棒を持ち、ペルセウスは左手で剣を構えるという、ちょっと不自然な絵柄になっています。

天球儀を見慣れた目には、背中向きの方が星座絵らしい…と感じたせいかもしれませんが、常にお尻を向けられている地上の人間にとっては、微妙な絵柄。(でも、ふたご座、おとめ座、カシオペヤ、アンドロメダは、ちゃんと正面向きです。一方、むくつけき男性陣は後ろ向き。そこには或る意図が働いているようです。)

(左:ぎょしゃ座、右:くじら座)

昨日も述べたとおり、この美しい彩色は、オリジナルのトランプにはなく、復刻版の著者であるマクリーン氏が、自ら施したものです。ただし、版画に手彩色することは、昔から広く行われたので、オリジナル出版当時も、彩色した例はきっとあるでしょう。

本の最後に登場するのは「ドングリの10」。

羽の生えた奇怪な魚が描かれていますが、これは「とびうお座(Volans)」です。

羽の生えた奇怪な魚が描かれていますが、これは「とびうお座(Volans)」です。

その脇を泳ぐ、これまた変な魚は「かじき座(Dorado)」。

トビウオの方は、変は変なりに言いたいことは分かります。

むしろ「かじき座」の方が、昔から今に至るまで正体のはっきりしない星座で、文字通りカジキを指すとも、本当は全然別のシイラを指すとも言われます(mahi-mahiはハワイの現地語でシイラのこと)。南海に住む巨魚は、ほとんど区別のつけようがなかった時代ですから、それも止むを得ません。むしろ、この星座絵に漂う奇怪さこそ、南の空と海に対する、当時のヨーロッパ人の<異界感>そのものなのでしょう。

むしろ「かじき座」の方が、昔から今に至るまで正体のはっきりしない星座で、文字通りカジキを指すとも、本当は全然別のシイラを指すとも言われます(mahi-mahiはハワイの現地語でシイラのこと)。南海に住む巨魚は、ほとんど区別のつけようがなかった時代ですから、それも止むを得ません。むしろ、この星座絵に漂う奇怪さこそ、南の空と海に対する、当時のヨーロッパ人の<異界感>そのものなのでしょう。

★

一組の星座トランプも、仔細に見れば、そこにはいろいろな発見があり、大げさに言えば「時代相」を読み取れる気がします。

天文トランプ初期の佳品: ハルスデルファーの星座トランプ(補遺) ― 2016年11月04日 06時46分01秒

今日はオマケの話題。

ハルスデルファーの星座トランプが売られているのを見つけました。

といっても、それは4年前のサザビーズのオークションに登場したもので、現物はすでにどこかの誰かの元に旅立っています。

ハルスデルファーの星座トランプが売られているのを見つけました。

といっても、それは4年前のサザビーズのオークションに登場したもので、現物はすでにどこかの誰かの元に旅立っています。

サザビーズの説明では刊年が1674年となっており、マクリーン氏の本では1656年でしたから、両方正しいとすれば、このトランプは、少なくとも20年近く版を重ねたことになります。(以下、それぞれ「マクリーン本」、「サザビーズ本」と呼ぶことにします。)

サザビーズ本は無彩色なので、パッと見の印象はずいぶん違いますが、画像をズームして仔細に比べると、マクリーン本と寸分たがわぬことが分かります。(サザビーズ本には、星名を表すギリシャ文字がありますが、これは後からペンで書き足したものでしょう。)

サザビーズ本が、マクリーン本と明らかに違うのは、星座絵の上部のスート部分を欠くことですが、サザビーズ本のふたご座のカードの上部には、木の葉のスートの葉柄や、髭文字の痕跡が見られるので、もともとスート絵は確かに存在し、それを誰かが切り取ったことが明らかです。

(マクリーン本(部分))

(サザビーズ本(同)。矢印がスートの痕跡)

その真意は不明ですが、その誰かは、これを遊び道具のトランプではない、純粋な「星座カード」として手元に置きたかったのではないでしょうか。そして、詳細に星名を書き加えたのも彼の仕業であり、彼は高価なバイエルの星図帖は買えないけれど、星座トランプなら何とか買える…という、昔の貧しい星好きだったと空想すると、心に温かいものが通います。

★

しかし、この星座トランプ。

販売当時は安かったかもしれませんが、今では相当なことになっていて、サザビーズによる評価額は1万~1万5千ポンド。ポンド安の今でも126万~190万円に相当します。実際の落札額は不明ですが、価格だけ見れば、今や本家・バイエルの星図帖に迫る勢いです。

販売当時は安かったかもしれませんが、今では相当なことになっていて、サザビーズによる評価額は1万~1万5千ポンド。ポンド安の今でも126万~190万円に相当します。実際の落札額は不明ですが、価格だけ見れば、今や本家・バイエルの星図帖に迫る勢いです。

参考として、サザビーズによる解説を一部引用。

「極めてまれな17世紀の天文トランプの完全セット。〔…〕他にセットで存在するのは、1991年に、ドイツ・トランプ博物館(Deutsches Spielkarten-Museum)で展示された、シルヴィア・マン・コレクション中のセットが唯一(ただし表題カードを欠く)。ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館には、1枚だけ所蔵されている。」

トランプは、豪華な星図帖のように恭しくしまい込まれるものでもないので、後代に伝わりにくく、後になってみればすこぶる貴重な存在です。(我が家のエフェメラだって、いつかは…と、ひそかに思わなくもないですが、まあ価値が出るのは、さらに300年ぐらい後のことでしょう。)

巨砲、星を撃つ ― 2016年11月05日 09時25分52秒

ベルリンにある、鏡筒長22メートルの巨大な望遠鏡を、かつて話題にしました。

この怪物じみた「巨人砲」の85年前の姿を、しかもそれがゴゴゴゴ…と動いて空の一点に照準を合わせるさまを、動画で見られるよ…と、先日、天文学史のメーリングリストで教えてもらいました。

フルスクリーンモードで見ると、ものすごい迫力です。

観測台が接眼部にぶら下がって動くので、筒先が空のどこを向いても楽々観測できるというこの望遠鏡のメリットも、動画で見ればただちに納得です。

そして、映像の中に登場する白ひげの男性こそ、この望遠鏡の建造者であるフリードリヒ・アルヒェンホルト博士(1860-1939)の晩年の姿の由。

そして、映像の中に登場する白ひげの男性こそ、この望遠鏡の建造者であるフリードリヒ・アルヒェンホルト博士(1860-1939)の晩年の姿の由。

★

ひとたびこの巨砲が火を噴けば、小惑星なんか木っ端みじんだし、そこから放たれた砲弾は、たちどころに月面に突き刺さるはずです。

賢治童話ビジュアル事典 ― 2016年11月06日 11時30分14秒

最近出た、こんな本を手にしました。

■中地 文(監修)

『賢治童話ビジュアル事典』

岩崎書店、2016

『賢治童話ビジュアル事典』

岩崎書店、2016

この本は子供向きの本ですが、ふつうの子どもには買えません。

そしてまた、本屋さんの店頭に並ぶことも少ないでしょう。

なぜなら、定価が6千円もするし、主に学校図書館に置かれることを想定した本だからです。

そしてまた、本屋さんの店頭に並ぶことも少ないでしょう。

なぜなら、定価が6千円もするし、主に学校図書館に置かれることを想定した本だからです。

巻末広告を見ると、版元の岩崎書店では、これまでも“「昔しらべ」に役立つ本”と銘打って、『昔の子どものくらし事典』とか、『日本のくらしの知恵事典』とか、『昔のくらしの道具事典』とかを、シリーズで出しています。賢治の事典もその一冊として編まれたようです。

たしかに、賢治作品は今や、国語・社会・理科にまたがる、総合学習にふさわしい教材なのかもしれません。

★

子供向けの本とはいえ、この本はとても読みごたえがあります。

知っているようで知らなかったことを、私はこの本でたくさん学びました。なんだか急に物識りになった気分です。

知っているようで知らなかったことを、私はこの本でたくさん学びました。なんだか急に物識りになった気分です。

たとえば、私はこれまで「やまなし」というものを、何となく知っている気になっていましたが、考えてみたら、その実物を目にしたことはありませんでした。

この事典を見ると、やまなしの写真があって、その脇に、やまなしというのは栽培品種の原種であり、日本では少なくとも奈良時代から食べられていたこと、中国では「百果の長」と呼び、その薬効を尊ばれたこと、そして東北では飢饉にそなえて、保存食として大事にされてきたことなどが、簡潔に書かれています。

また賢治作品の『やまなし』を理解する豆知識として、この「五月」と「十二月」の2つの章から成る童話は、初稿では「五月」と「十一月」となっており、イワテヤマナシの完熟期を考えれば、これはたしかに「十一月」が正しく、発表時の誤植がそのまま残ってしまったのだろう…という説が紹介されています。

「おお、なるほど!」という感じです。

「ふいご」というのも、手でブカブカやる小型のふいごは知ってても、鍛冶屋さんが使う大型のふいごの構造なんて、まるで知らずにいました。あれはレバーを押しても引いても風を送れるようになってたんですね。(ご存知でしたか?)

★

「オリザ」のページを開けば、賢治が高く評価した米の品種、「陸羽132号」は、今のコシヒカリの祖父母に当る品種だと分かりますし、「赤い毛布」のページを開けば、田舎出の人を軽侮する「赤毛布(あかげっと)」という称は、日清戦争後に、軍用の赤い毛布が大量に民間に払い下げられて、寒い土地の人が、それで防寒着を作って重宝したことに由来する…というのも、この本で初めて知ったことです。

(「すぎな」と「ひきざくら」。寒い土地では桜のかわりに辛夷(こぶし)の花で種まきの時期を知り、「種まき桜」と呼んだ由。『なめとこ山のくま』に出てくる「ひきざくら」も辛夷のこと。)

(「活字」の項。絣の着物を着た子供たちが活字を拾う、明治40年頃の写真が目を惹きます。)

★

以下、目次を一部紹介。

1 光と空の章

幻燈、まわり燈籠、アセチレンランプ、ネオン燈、電信ばしら、かがり…

2 土と草の章

モリブデン、火山弾、いちょう、やどりぎ、かしわばやし、狼(おいの)…

3 しごとの章

稲こき器械、めっき、鉄砲、発破、毒もみ、つるはし、糸車…

4 くらしの章

萱ぶきの小屋、みの帽子、雪ぐつ、かんじき、陣羽織、ラッコの上着…

5 食べものの章

西洋料理店、カリメラ、電気菓子、玄米四合、粟もち、ラムネ…

幻燈、まわり燈籠、アセチレンランプ、ネオン燈、電信ばしら、かがり…

2 土と草の章

モリブデン、火山弾、いちょう、やどりぎ、かしわばやし、狼(おいの)…

3 しごとの章

稲こき器械、めっき、鉄砲、発破、毒もみ、つるはし、糸車…

4 くらしの章

萱ぶきの小屋、みの帽子、雪ぐつ、かんじき、陣羽織、ラッコの上着…

5 食べものの章

西洋料理店、カリメラ、電気菓子、玄米四合、粟もち、ラムネ…

★

最後に、この本が我が家に届いた経緯に触れておくと、それは「星座早見盤」の項に、写真を1枚だけ提供したお礼として頂戴したのでした。

こういうのを、「海老で鯛を釣る」というのだと、年少の読者には、ぜひ「昔の日本のことわざ」として覚えていただきたい。

あるいは賢治ファンには、「思いがけず、黄金のどんぐりを一升もらった気分だよ」と言ってもいいですが、この本は一郎がもらったドングリのように、家に持ち帰っても色あせたりせず、今もこうしてピカピカ輝いているので、「こんな拙いブログでも、やっぱり続けてみるものだなあ…」と、あらためて思いました。

きのこの思い出 ― 2016年11月07日 20時01分26秒

ちょっと話題のエアポケットに入ったので、HDの隅にあった画像を貼っておきます。

季節柄、キノコの写真です。

1876年創業のドイツの理科模型の老舗、SOMSO(ソムソ)社製の「ベニテングタケ」。

1876年創業のドイツの理科模型の老舗、SOMSO(ソムソ)社製の「ベニテングタケ」。

キノコらしいキノコといえばベニテングタケ…という単純な発想で発注したのですが、ドイツ本社も、たまたま在庫を切らしていて、届くまで随分待たされた記憶があります。

この写真を撮ったのは2010年で、発注したのはもうちょっと前だと思いますが、あの頃、小石川の「驚異の部屋展」には、立派なキノコの模型が鎮座していて(インターメディアテクに今も並んでいます)、理科趣味の部屋には、キノコがなければいけない…みたいな思い込みがあったのだと思います。

思えば、つい先日のことのようでもありますが、当時はまだアンティークのキノコ模型は流通量が少なくて、思い通りのイメージの模型を入手するには、新品を購入するしか手がありませんでした。そんなところにも、微妙な時代の変化を感じます。

ライティングの加減で、妙に暖色系になった写真。

記憶の中の光景をノスタルジーが色付けすると、ちょうどこんな感じになりますね。

記憶の中の光景をノスタルジーが色付けすると、ちょうどこんな感じになりますね。

ここに写っているモノたちも、その後の時の流れの中で、ずいぶん配置が変りました。

他人からすれば、どうでもいいことでしょうが、自分の身辺に起こったそういう些細な変化にも、6年間という時の重みをジワッと感じます。

他人からすれば、どうでもいいことでしょうが、自分の身辺に起こったそういう些細な変化にも、6年間という時の重みをジワッと感じます。

なんだか、キノコのことを取り上げながら、キノコのことを何も語っていませんが、そもそもが形から入ったことなので、「きのこの思い出」もせいぜいこんなところです。

★

…と書くそばから、「いや、そんなことはない!」という内なる声が聞こえます。

「キミは子供ころ、一生懸命キノコの乾燥標本を作ったじゃないか。お菓子の缶に大事にしまっておいた、あの標本のことを忘れたのか?『キノコの人工栽培』という本を図書室から何度も何度も借り出したのは、いったいどこの誰だ?朽木の上に列をなすオレンジ色の不思議な菌類をじっと観察したのは?キノコだけじゃない、シャーレに入れたパンや、牛乳瓶に流し込んだ寒天培地に生えてくるカビを飽かず眺めたのは、他ならぬキミじゃないか?」

――6年や7年どころではない、何十年も前の遠い記憶。

こういう思い出は、ふだんはほとんど忘れていますが、何かをきっかけに脳味噌の芯から噴き出すように涌いてきます。そして、こうして忘れずにいるということは、やっぱり大切な思い出なのでしょう。

こういう思い出は、ふだんはほとんど忘れていますが、何かをきっかけに脳味噌の芯から噴き出すように涌いてきます。そして、こうして忘れずにいるということは、やっぱり大切な思い出なのでしょう。

キノコ本(1) ― 2016年11月09日 07時15分07秒

博物趣味の世界も広いですが、その中で巨峰を形成しているのは、昆虫とか、貝とか、化石とか、何となく蒐集欲をそそり、かつ実際に蒐集行為が成立しやすい対象だ…という共通点があります。(歴史的に見れば、博物趣味と収集行為は双子のきょうだいのようなものです。)

それらと並んで、キノコも、昔から熱い博物趣味的視線を向けられた存在です。

しかし、(少なくとも19世紀のナチュラリストにとって)キノコはなかなか保存が難しい相手で、蒐集とは結びつきにくかったように思います。

それでもなおかつキノコが人気を誇ったという事実は、いかにキノコそのものが、人々にとって魅力に富む対象であったかを物語るものでしょう。

★

色・形の保存が難しいキノコを前に、人々は盛んに絵筆を走らせ、あのファーブル先生も、たくさんのスケッチを残した…ということは、前に書きました。

一般の出版物としても、キノコの図譜はいろいろ出ていて、今も古書市場の人気者です。高価な図譜とは無縁にしろ、私もそうした本を何冊か手にしたことがあります。

談がたまたまキノコに及んだので、この機会に、キノコ本の世界を覗き見ることにします。

(この項つづく)

ジョーカー登場 ― 2016年11月10日 06時49分38秒

キノコよりも何よりも、トランプ・ショック。

24時間前、誰が今の世界の到来を予想したでしょう?

24時間前、誰が今の世界の到来を予想したでしょう?

「トランプさんて、メキシコとの国境に壁を作るって息巻いてたよね。で、他には何をしたいの?」と、思っている人も多いでしょう。私もそうです。結局、トランプ氏が何をしようとしているのか分からないので、皆途方に暮れている…そんな構図じゃないでしょうか。彼の真意は何なのか?それとも真意なんてないのか?

今朝はまだ朝刊を開いてませんが、開けば記者諸氏が眠い目をこすりながら書いた、そんな記事が並んでいることでしょう。

面白うてやがてかなしき…になることはほぼ確実ですが、当面は、トランプその人の動きに加え――あるいはそれ以上に――彼の取り巻きの動きを注視したいです。仮にロシアや中国が「トランプ御し易し」と思っているなら、彼の周囲の有象無象だってそう思っているに違いないからです。(そして、やっぱりショックを受けているらしい、我が首相周辺はどう動くのか?)

★

…というような政治評論めいたことは、いったん脇に置くにしても、ドナルド・トランプは「一人の人間」であると同時に、「一個の現象」でもあることは、忘れずにいたい点です。彼が体現している、人間の「暗い想念」は、彼が来たり、そして去った後も、人間の心の中に依然淀み続けるはずで、トランプ氏の存在に、もし意味があるとすれば、我々は彼を通して、それをより明瞭に見つめ、対峙することができるという点にある気がします。

キノコ本(2) ― 2016年11月11日 21時43分55秒

トランプ情勢を注視しつつ、キノコ本の話題を続けます。

といって、私はそっち方面に詳しいわけでは全然ありません。

先日の「きのこの思い出」では、キノコに関する思い出を、熱っぽく語りましたが、少なくともキノコ本に関しては、キノコ愛に燃えたというよりも、単に流行りに乗っただけの面が強いです。

先日の「きのこの思い出」では、キノコに関する思い出を、熱っぽく語りましたが、少なくともキノコ本に関しては、キノコ愛に燃えたというよりも、単に流行りに乗っただけの面が強いです。

★

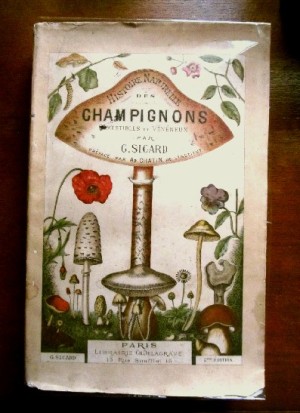

下は「いかにも」な1冊。

■Guillaume Sicard,

Histoire Naturelle des Champignons Comestibles et Vénéneux

(食用及び有毒キノコの博物誌)

Delegrave (Paris), 1884(第2版)、判型 27.5×17.5cm、308p.

Histoire Naturelle des Champignons Comestibles et Vénéneux

(食用及び有毒キノコの博物誌)

Delegrave (Paris), 1884(第2版)、判型 27.5×17.5cm、308p.

この表紙に横溢するメッセージ性がすごいですね。

キノコはまさに「花ならぬ花」であり、花と競い合う存在だ…というわけでしょう。

キノコはまさに「花ならぬ花」であり、花と競い合う存在だ…というわけでしょう。

以前、素晴らしいルリユール(美装幀)の施された本書を目にしたことがありますが、私の手元にあるのは、傷みと染みの目立つ仮綴じ本です。

それでも、74枚もの多色石版画を収めた、この本の美質を愛でるには十分です。

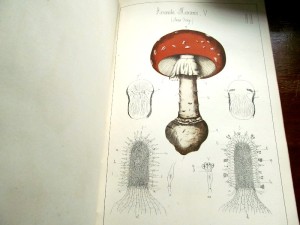

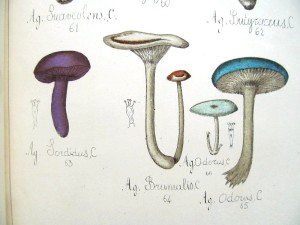

この本は、キノコ本の世界では有名らしく、検索すればその画像をたくさん見ることができますが、以下サンプル的に中身を覗いておきます。

この本は、キノコ本の世界では有名らしく、検索すればその画像をたくさん見ることができますが、以下サンプル的に中身を覗いておきます。

大きいキノコに小さいキノコ。

紅、青、紫、若草…鮮明なキノコのスペクトル。

キノコは、生命が取りうる形態の驚くべき多様性を教えてくれます。

こんな姿を目にすれば、人々がキノコに魅せられるのも当然で、ましてやそこに舌の喜びや、妖しい幻覚が伴うとすれば、もはや何をかいわんや…という感じです。

こんな姿を目にすれば、人々がキノコに魅せられるのも当然で、ましてやそこに舌の喜びや、妖しい幻覚が伴うとすれば、もはや何をかいわんや…という感じです。

★

著者のギヨーム・シカールは、フランス国立図書館のデータによれば、「1830年生まれ、1886年没。植物学者。フランス植物学会会員」とありますが、本書以外の著作は、「リンゴとナシの発酵と腐敗」という雑誌論文と、フランスの薬学者、アルフォンス・シュヴァリエの評伝がある程度です。肩書も「ドクトル」ではなく「ムッシュ」ですから、おそらくはアマチュア、あるいはアマチュアに近い立場で活躍した人でしょう。

それだけに、この『キノコの博物誌』は彼畢生の代表作。その熱い思いが、本書の序文や前書きには綴られているんじゃないかと思うのですが、残念ながらフランス語なので、読み取れません。

ともあれ、私はこういう人が好きです。

きっと満ち足りた一生を送ったのだろうと、まあ本当のところは分からないですが、何となくそんな風に思い、かつ憧れます。

きっと満ち足りた一生を送ったのだろうと、まあ本当のところは分からないですが、何となくそんな風に思い、かつ憧れます。

最近のコメント