七夕短冊考(その7) ― 2022年08月04日 18時39分24秒

身近にひたひたとコロナの足音が迫るのを聞いたかと思うと、気が付いたら自分自身が斃れていた…。まあ本当に斃れたわけじゃありませんが、布団に倒れ込んでいたのは本当です。先週の金曜日から様子がおかしくて、土曜日に検査したら陽性。39度台の高熱が出たのは最初の2日間ぐらいで、今はこうして机の前で普通に過ごしています。

この間ずっと、いつもブログの写真に写り込んでいる書斎に布団を持ち込んで、そこで缶詰になっているんですが、この部屋は元々狭いうえに、いろいろなモノが集積しているので、布団をきちんと敷くこともままなりません。そして自分の趣味とはいえ、剥製とか標本とか人体模型とかに見下ろされて、その隙間で体をくの字にして寝るというのは、病気療養のあり方として好ましいものではありません。呼吸器の病気にはことによろしくない感じです。

一晩だけならまだしも、連日連夜この空間に閉ざされていると、何だかいたたまれない気になって、このままここで入定して即身仏と化すんじゃないか…という気すらしました。今は気分的に楽になりましたが、一昨日ぐらいは残りの療養期間が途方もなく長く感じられたということもあります。

そこで即身仏の積ん読本を読み出したら、現実のミイラ仏の背後には、なかなか切実な事情があることを知って、粛然としました。即身仏になるのも大変です。(でも、条件がそろうと、人間の遺体は意外と簡単にミイラ化するそうですね。沙漠地帯ばかりでなく、湿潤な日本でも、お寺の土塀のくぼみとか、橋の下とか、ひょんなところからミイラが発見された例が本には書かれていました。)

★

さて、ブログを放置しているうちに、今日はいつの間にか8月4日です。

以前書いた旧暦の七夕がいよいよ今日。だらだら書いた短冊の話も、ちょっと中だるみの感があるので、この辺で話をおしまいにしなければなりません。以下、はしょって書きます。

戦後の幼児教育の本として、今回以下の3冊を眺めてみました。

■松石治子(著)『子供のための幼児教育十二か月』(ひかりのくに昭和出版、1958)

■富永正(監修)・奈良女子大学幼稚園(編)『園の年中行事』(同、1962)

■舘紅(監修)『心にのこる園行事(保育専科別冊)』(フレーベル館、1979)

これらの中に「短冊の謎」はもちろん書いてなくて、そもそも短冊への言及もほとんどありません。力が入っているのは、むしろ各種の七夕飾りの製作です。

例えば1962年に出た『園の年中行事』を見ると、「ささ飾りをするにしても、従来のきまりきった短冊などにこだわらず、画紙・色紙・セロファン紙などを使って工夫創作することを教え」云々とあって(p.104)、短冊は雑魚キャラというかモブ扱いですね。ただ裏返すと、この書きぶりからは旧来の「天の川」「七夕さま」式の短冊が、まだこの頃は健在だったのかな…という推測も成り立ちます。

(園行事としての七夕。『園の年中行事』より)

以下は、そのもうちょっと前、1958年に出た『子供のための幼児教育十二か月』の1ページです。

イラストの笹飾りには、たしかに「天の川」と書かれた短冊がぶら下がっています(p.111)。さらに、同じページには、「七夕まつりの仕事」として、以下の活動例が挙がっています。

○短冊形の紙に画をかく(自分のすきな画をたてにかく)

○折紙で輪つなぎを作る

○折紙ですきな物を折る

○色紙で短冊やあみ等を作る

○色紙できものやほおずきを作る

○画用紙で星や胡瓜やすいか等を作る

○大きい星形の冠を作って彩色をして、それを冠ってリズムあそびをする

○笹竹を飾ってみんなで歌やリズムやおはなしなどをしてあそぶ

○折紙で輪つなぎを作る

○折紙ですきな物を折る

○色紙で短冊やあみ等を作る

○色紙できものやほおずきを作る

○画用紙で星や胡瓜やすいか等を作る

○大きい星形の冠を作って彩色をして、それを冠ってリズムあそびをする

○笹竹を飾ってみんなで歌やリズムやおはなしなどをしてあそぶ

今とあまり変わらない感じもしますが、ただ戦後13年が経過したこの時点でも、「短冊イコール願い事」という定型(お約束)の成立は、まだ確認できません(別の個所(p.113)には、「七夕の笹に、色紙や短冊をかざりますね。短冊に自分の名前や、天の川、と書きますね。」ともあって、やっぱり願い事は書いてなかったようです)。ただ、短冊形の紙に自由画を描くという活動が、その萌芽のようにも思えます。(余談ながら、ここに出てくる「きものやほおずきを作る」とか、「胡瓜やすいか等を作る」とかは、相当古い習俗をとどめていますね。民俗が園の中で生きていた時代でもありました。)

最後の『心にのこる園行事』(1979)を見ると、七夕飾りにもプラスチック工作が登場していたり、すっかり今風になっています。

(p.86。左上のプラボトル製の魚に注目)

この本で興味深く思ったのは、「七夕のいわれ」というコラム記事です。

そこには「〔…〕江戸時代になると、一般にも広く行われるようになって、現在のように竹や笹の枝にいろいろな願いを書いた短冊などを結びつけて飾ったり、これを川に流したりするようになりました。」と書かれていました(p.83)。

もちろん、こんなふうに話が単純だったら、私がここまで字数を費やす必要もないわけで、この記述は明らかに事実誤認を含むのですが、この1979年の時点では、保育現場で短冊に願い事を書くことが自明視されるまでになっていたことを示すものだと思います。

★

他にも、これは小学校での例ですが、毎年七夕の時期になると、教え子に願いごとを作文に書かせ、それを文集にまとめた先生の実践記録とか[1]、班ごとに七夕飾りを製作し、短冊に書いてある自分の願い事を発表しあった例とか[2]を目にしました。いずれも1960年代後半のことです。

ひょっとしたら、短冊に願いごとを書くのは、小学校での教育実践が先行しており、それが幼稚園・保育園に下りてきた可能性もあります。いずれにしても、全国津々浦々で、七夕竹に願いごとを書いた短冊がぶら下がるようになったのは、1960年代を画期として始まり、70年代に入ると、それが新たな習俗として確固たるものとなった…という新たな仮説を提示して、一応この項を結んでおきます。

無理やり七夕に間に合わせましたが、どうもあまりパッとしない内容で、空の方も今夜は涙模様ですね。今年の七夕はいろいろあかんかったです。

(この項おわり)

--------------------------------

【註】

[1] 鴨井康雄(編)『明日を呼ぶ子ら―重い障害をもつ子どもと教師の記録』、明治図書、1970. pp.58-59.及びpp.102-110.

[2] 今回の記事はGoogleの書籍検索にだいぶ助けられました。その中で見つけたのが、次の引用文です。

「できあがってから七夕祭をしました。各班ごとにできあがるまでのようすを発表しあい、ひとりひとりが立ちあがってたんざくに書いてある自分の願いを読みあげぎ(とうもろこし)早くくいたいなあ」。はじめ子どもたちは前の経験から「七夕 ...」

これが引用の全文で、前後は一切分かりません。Googleの書籍検索でひっかかる古い資料は、たいていアメリカの大学がスキャニングしたもので、著作権の関係で日本からだと断片しか読むことができません。しかも、多様なレイアウトの資料を無理やり機械に読ませているので、意味不明の判じ物のようなものが多く、内容を確かめるには別途原典に当たらないといけないのですが、これはまだ原典に行きついていません。

一応の出典は、「Bunka hyōron - 第 76~81 号 - 12 ページ - 1968」となっていて、おそらくは「文化評論」(新日本出版)第78号(1968年3月号、特集・教師の記録―次代の日本のために)掲載の文章ではないかと想像しています。ちなみに同号の12ページは吉成健児氏による「分校の子どもたち」という記事です。国会図書館からコピーを送ってもらえばはっきりするのですが、そこまでするか?という気もするので、これは今のところ参考引用です。

青い鳥 ― 2022年08月06日 08時10分24秒

最近の買い物から。

いささか季節外れですが、オリオン星雲の幻灯スライドです。

販売者は、イーストロンドンのモーティマー通り82番地にあった幻灯機器の店、「W. C. ヒューズ商店」(創業者はWilliam Charles Hughes、1844-1908 【LINK】)で、ラベルを見ると「天文学シリーズ」の第49番にあたるようです。

オリオン星雲は人気の被写体ですから、そのスライドも無数に存在しますが、このスライドの特徴は、なんといってもその色合いです。青い光をまとった、ほの白い姿。空をゆく巨大な鳥のようでもあり、蝙蝠のようでもあり、天使のようでもあります。もちろん、実際の夜空はこんなふうに青みを帯びているわけではありませんから、これは人々のイメージの中だけに存在する姿です。

★

今日は8月6日。

あの日焼かれた無数の魂を、天の翼がどうか平安の彼岸へと導いてくれますように。

(ルネ・マグリット「大家族」、1963)

北の海へ ― 2022年08月07日 18時16分28秒

夏の風物詩である、甲子園の熱闘が始まりました。

特に野球ファンでなくても、スイカやかき氷を食べながら甲子園を観戦することは、歳時記的な感興を催すことで、このひとときの平和に感謝しながら、ついテレビに見入ってしまいます。

★

今日は涼を呼ぶ品を載せます。

昨日につづき、古い幻灯スライドです。

ハンドルを回すことで絵柄が変化する「メカニカル・ランタン」の一種で、カーペンター・アンド・ウェストリー社(ロンドン)が、19世紀半ばに売り出したものです。

その絵柄は、北の海をただよう氷山の景。

氷山は南極にも北極にもありますが、南極の氷山は、平らな棚氷がそのまま海中に漂い出したものであるのに対し、氷河がちぎれてできた北極の氷山は、こんなふうにてっぺんがギザギザしているのだそうです。

メカニカル・ランタンといえば、はでな視覚効果で見る人を楽しませるのが常ですが、この幻灯スライドは、ハンドルをくるくる回しても、「あれ?壊れているのかな?」と思うぐらい、変化がありません。でも、よーく見ているとその変化に気づきます。

下の写真は購入時の商品写真の流用で、ボックス式の外蓋を外して、内部の仕組みを見たところです(私自身はまだ中を見たことはありません)。

スライドは絵柄が3枚重ねになっていて、固定された背景の上を、2枚の絵柄がゆっくりと上下左右に、微妙に回転運動をします。それによって、手前の波の絵と、遠くを舞い飛ぶ海鳥が、妙にリアルな動きを見せてくれます(いわゆる「ぬるぬるした動き」ですね)。

その動きは決して派手ではありませんが、それだけに臨場感に富んでいて、水の音や、鳴き交わす鳥の声が、すぐ耳元で聞こえてくるような気がします。

七宝十二星座 ― 2022年08月08日 11時34分19秒

あまり話の流れに必然性がありませんが、暇にあかせて、日ごろ登場する機会のない品を載せます。

(直径20センチ)

いつもは物陰に隠れている七宝(エナメル)の絵皿です。

5年前にふと見つけたもので、売ってくれたのはカナダのバンクーバー島の人ですから、まあ「北の海」つながりではあるかもしれません。

織部調というか、九谷調というか、緑を中心としたその美しい色合いに惹かれたのですが、いまだに「きれい」という以上の使い道はなくて、そもそもが「飾り皿」なので、飾る以外の用途は、最初から無いのかもしれません。

(皿は全体が金属製で、飾るためのフックが付いています。)

売り手は「エスニック」とか「ミッドセンチュリー」をキーワードにしていました。このフォークアートっぽい感じは、私の記憶にも触れるものがあって、あるいは1960~70年代ぐらいのものかもしれません。

周囲のうろこ模様は、内側から白・緑・黄で塗り分ける予定だったのでしょう。でも、途中から釉薬が塗られず空白のままになっています。よく見ると、星座の絵柄もところどころそうなっていて、途中で面倒臭くなったのか、色彩に変化を出したかったのか、正確な理由は不明ですが、そのいかにも気まぐれな感じが、ものぐさな私の共感を呼びます。

愛鳥趣味と鳥のゲーム ― 2022年08月11日 14時56分42秒

バードウォッチングを楽しんだりする愛鳥趣味というのがあります。

手っ取り早く、ウィキペディアの「野鳥観察」の項【LINK】を参照すると、以下のように記述されています。

「趣味としての探鳥は、1889年英国王立鳥類保護協会が設立され、野鳥を捕殺したり飼育することを禁止しようということで、鳥を見て楽しむことが奨励された。20世紀に入り、欧米を中心に広がった。日本においては、昭和10年〔1935〕ごろ中西悟堂らによって提唱され現在に至る。」

まあ大枠はこういうことなのですが、さらに「英国王立鳥類保護協会(RSPB)」のサイトを見に行ったら、私がぼんやり考えていたこととは、いささか違うことが書かれていて、大いに蒙をひらかれました。

■The Royal Society for the Protection of Birds(RSPB)のサイトより

「Our history」のページトップ

「Our history」のページトップ

同協会の歴史のページには、冒頭に2人の女性の写真が掲げられています。

左の女性はEmily Williamson(1855-1936)、右の女性はEtta Lemon(”Etta”は通称。本名はMargaretta Louisa Lemon、1860-1953)で、さらにもう一人、Eliza Phillips(1823-1916)を加えた3人の女性がRSPBの創設者です。

協会が創設された1889年当時、はなやかなファッションの世界では、鳥の羽毛や鮮やかな飾り羽が大量に消費されていました。そのため、野生の鳥類、コサギやカンムリカイツブリ、ゴクラクチョウなどは実際絶滅の危機に瀕していたのです。しかも、そうした深刻な事態に対して、男性のみに門戸を開いていた英国鳥類学会は、何のアクションも起こさない―。そのことに業を煮やした末に、彼女たちは立ち上がったのです。

その動きは一時の激情にかられたものではなく、非常に息の長いものでした。

1904年には勅許を得て「王立」を名乗ることが許され、鳥類保護協会は「王立鳥類保護協会」になり、そして多年の努力が実って、「羽毛輸入(禁止)法(The Importation of Plumage (Prohibition) Act)」が議会で成立したのは、実に1921年のことでした。

ピ-ターラビットの作者、ビアトリクス・ポッター(1866-1943)は、若い頃生物学への関心が強く、特にキノコの研究では立派な業績も上げていたのに、学会が女性の参加を拒んだために、やむなく絵本作家に転じたことはよく知られています。それだけ学問の世界が女性に対して抑圧的だったわけです。その抑圧されたエネルギーが正当な出口を見出した時、いかに大きなことが成就されるか、RSPBの歴史はそのことも物語っているように思います。

そしてこの間、世界の潮流も大きく変わりました。1899年にはドイツ鳥類保護協会とオランダ鳥類保護協会が、1905年にはアメリカではオーデュボン協会が、1912年にはフランス鳥類保護連盟が誕生し、民間主導の自然保護運動は商業主義に対抗し、多くの成果を挙げたのでした。(この段落は、日本大百科全書「動物保護」の項を参照しました。)

★

穏やかな愛鳥趣味の背後に目を向ければ、そこには熱い歴史があります。

下はそんな熱い時代に生まれた「鳥のゲーム(Game of Birds)」です。

(チョコレート色の箱の大きさは9.5×20.5cm)

発売元の「パーカー・ブラザース」は、1880年代創業のアメリカの老舗ゲームメーカーで、1935年にはあの「モノポリー」を手がけて大儲けしたそうです。同社が20世紀の始めに売り出したのがこの鳥のゲームで、これも当時かなり売れたらしく、今でもeBayでは普通に売られています。

このゲームが人気を博したという事実と、上のような鳥類保護の歴史を考え合わせると、この他愛ないカードゲームに対する見方もいくぶん変わる気がします。

(黄色のチップがビニール袋に入っているのは、後の持ち主の工夫です)

トランプと同様、カードは4種類のスートから成り、各スートは1~13の数字が振られています(すなわちカードは全部で52枚です)。4つのスートはAシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズ、Dシリーズと呼ばれ、Aは「攻撃的な鳥(fighting birds)」、Bは「派手な色の鳥(birds of bright plumage)」、Cは「森や荒れ地に住む鳥(birds who haunt the woods or wilds)」、Dは「身近な鳴く鳥(our song birds)」を表しています。

(A~Cの3種のスートについて、1番から5番まで並べたところ)

ゲームは、すべてのカードをプレイヤーに配ったあと、プレイヤーが順番に「親」となって、1枚ずつ手札を場に出しながら進みます。場に出すのは、原則として「親」が出したのと同じスートのカードですが、スートA(攻撃的な鳥)はいつでも出すことができ、他にAのカードが出ていなければ、その場のカードを全取りできます(A同士だと数字の大きい方が勝ちます)。しかし、やみくもカードを取ればいいというわけではなくて、カードの中にはババ、すなわち手元にあると減点になるカードがいくつかあって、それをどのタイミングで相手に取らせるか、その辺の駆け引きがゲームを面白くしています。

(ゲームの詳細はこちら【LINK】を参照のこと。)

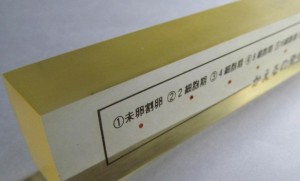

(2つ折り4ページのゲーム解説。左上に写っているのはカードの裏面で、すべてのカードで共通です)

★

日ごろ登場しないものを簡単に紹介しようと思いましたが、他愛ないように見えても、調べ始めると、やっぱりいろいろな歴史がそこにはあって、モノがたりは尽きることがありません。

ぎょちょうもく、申すか申すか ― 2022年08月13日 11時00分30秒

みんなで輪になって座り、魚・鳥・木の名前を言い合う「魚鳥木(ぎょちょうもく)」という伝承遊びがあります。考えてみれば、あれはなかなか博物趣味に富んだ遊びでした。

★

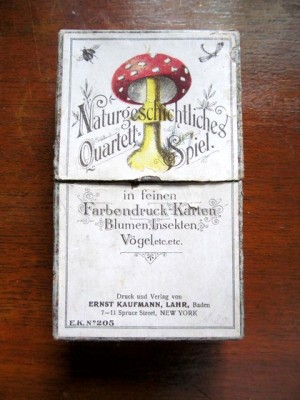

ドイツのカードゲームを見ながら、そんなことを思い出しました。

外箱には愛らしいベニテングタケの絵の脇に「Naturgeschichtliches Quartett Spiel」(博物学カルテットゲーム)とあって、さらに、「美麗な多色カード。花、虫、鳥、などなど」、「印刷・発行 エルンスト・カウフマン社 バーデン州ラール市/ニューヨーク、スプルースストリート7-11」と書かれています。

カウフマン社は1816年の創業。驚くべきことに現在も盛業中です【公式サイト】。

初代はあの石版技術の発明者・ゼネフェルダーに直接学び、その後、多色石版の流行とともに事業を拡大し、ニューヨークを含む海外に出店したのは1880年のことだそうです。このカードゲームも1880~90年代のものと思います。

中身のカードは、いろいろな生物が4枚1グループになっていて、全15グループ、総計60枚のカードから成ります。

Iグループは甲虫の仲間です。絵の下に2列4行にわたって生物名が書かれていますが、一番上に書かれているのが、当該カードの生物名です。左側はドイツ語、右側はフランス語の一般名。そして残り3行が、同じグループを構成する他の生物名で、これを手がかりに「仲間集め」をするわけです。

上段からV(果樹)、VI(野菜)、VII(実のなる木)の各グループ。

同じくXII(キノコ)、XIII(野の花)、XIV(ベリー類)。

カウフマン社ご自慢の多色石版技術が光っています。

中にはちょっと不思議なグループもあって、中段(IX)の鳥の巣も突飛だし、上段(VIII)は蝶グループのようですが、左端には蛾が1匹まじっています。まあ、分類学的に両者は同じ仲間だし、ドイツ語では蝶と蛾を区別しないので、これは理解できます。でも、下段(X)の蜂グループに、トンボが1匹まじっているのは、かなり苦しいです。

このXIグループになると、毛虫、アリ、クモ、バッタと、強いて言えば「雑多な虫」でしょうが、もはやグループの体をなしていません。

まあ、ごく少数のカードで博物趣味を語るとすれば、多少正確さが犠牲になるのもやむを得ません。それよりも、こういう愛らしいカードで身近な生物に対する関心を育み、ゲームを通じて「分類」という作業に慣れ親しむのは、大いに是とすべきことで、その意気に感じます。

★

以下、おまけです。

カルテットゲームは、カードをやりとりしながら、4枚1グループの「仲間」をできるだけ揃えた人が勝ちという遊びです。これまで天文モチーフのカルテットゲームを集めていた関係で、手元には既に何種類もあるのですが、実のところ、その詳細な遊び方はよく知りませんでした。この機会にそれを調べてみたので、メモ書きしておきます。

カルテットゲーム(Quartett Spiel)は、上述のように4枚1グループの「仲間」集めをすることからその名があります。でも、ゲームの性質を考えると、これは別に5枚1グループでも、6枚1グループでもよく、またグループ数も、たまたま今回のものは15グループですが、これまた任意のグループ数で差し支えないわけです。

カルテットゲームはドイツの専売特許ではなくて、英米にも、フランスにもあって、英語圏だと「ゴーフィッシュ」の名称がポピュラーで、そう聞くと、私もかすかに遊んだ記憶があります。あれは普通のトランプを使って、同じ数字のカード4枚をグループに見立てて遊ぶカルテットゲームの一種だったわけです。

あるいは「ハッピー・ファミリーズ」という、専用のカードを使って遊ぶゲームもあります。こちらは「○○家」の家族メンバーを揃えていくという遊びですが、こちらは5枚で1グループだったり、6枚で1グループだったり、いろいろバリエーションがあります。

で、私は知らなかったのですが、この「ハッピー・ファミリーズ」は日本にも古くから移入されていて、「家族合わせ」の名称で、戦前から親しまれていたそうです。その家族合わせゲームの詳細を、ネットで解説されている方がいて、そこから遡って本家のカルテットゲームの遊び方も、ようやく見当が付いた次第です。

■伝統ゲーム紹介:家族合わせ(概要)

■同:家族合わせの遊び方

(ここには3種類の遊び方が解説されています。カルテットゲームもきっと同じでしょう。)

名も知らぬ遠き島より ― 2022年08月14日 09時58分29秒

身近にありながら、これまで登場する機会のなかったモノたち。

このところ、それらを意識して紹介していますが、机の脇にころがっている、このヤシの実もそのひとつです。たぶん25年ぐらい前にLOFTの雑貨屋で買ったもので、考えてみればずいぶん長い付き合いです。

★

ヤシの実ときくと、すぐに島崎藤村の詩が口をついて出たり、柳田国男の「海上の道」を連想する方も多いでしょう。私より上の世代にとって、それはいわばデフォルトの連想かもしれません。もちろん、私にもそういう「南方ロマン」の影響は及んでいます。

でも、ヤシの実の向こうに見え隠れするもの、そして私の情動を一層掻き立てるのは、さらに個人的な経験です。

まず、何といっても、ヤシの実は私の通った学校の理科室にも置かれていました。

戦前の旧校舎にあった、あの古風な理科室は、私の価値観の根幹を形作っているので、理科室の棚にあったというだけで、ヤシの実の評価は個人的に爆上がりです。

それと、もう一つの思い出。

あれは確か小学校3年生ぐらいのときでした。ある日、父親がヤシの実をもらってきたことがあります。当時、ヤシの実は今よりもはるかに珍しい存在でしたから、ぜひ子どもたちに体験させてやりたいと考えたのでしょう。そして、ヤシの実の水はとても甘くて美味しいのだ…と言って、包丁を突き立てて周囲の繊維を苦労して取り除き、中の硬い殻にキリで穴を開けて、それを子どもたちに飲ませてくれました。

(ウィキペディアから借りてきたココヤシとその実。分厚い繊維層の下に硬い殻があり、その内部にココナツジュースやココナツミルクが入っています。)

その果汁は油臭いような、青臭いような、決して父が言うような美味しいものではありませんでしたが、とにかく貴重な味ではありました。それぞれの家庭には、それぞれ晴れがましい思い出があると思いますが、あのヤシの実は、確かに我が家にとって晴れがましいエピソードのひとつでした。(いま、この文章を書きながら、そのときの匂いと味をまざまざと思い出した自分自身に驚きました)。

そして、私は残った殻を貴重な品として貰い受け、「これは磨くと立派な置物になるよ。油をつけて磨くといい」という祖父の言葉にしたがって、食用油をつけては、せっせと布で磨いたのでした。でこぼこした、細かい凹凸のあるヤシの殻は、磨いてもそんなに艶は出なかったし、父や祖父がいうほど立派な風格も生じませんでしたが、私はあくまでもそれを貴重な品と信じて、結構長いこと手元に置いていました。

★

ヤシの実にまつわる思い出は、かように複雑で多義的です。

手元のヤシの実を一瞥すると、子供時代のあれこれや、今はもういない人々のことが一瞬にして思い出されて、しばし感慨にふける自分がいます。

そういえば、今はちょうど死者を迎えるお盆の時期ですね。

ツクツクボウシが鳴き、晩夏の哀愁を感じる時期でもあります。

臆面のはなし ― 2022年08月14日 12時15分05秒

今朝の朝日新聞の朝刊を見ていて、ひどく驚いたので記事を書きます。

驚いたのは本紙の内容ではなく、1面の下に載っている書籍広告欄で、そこに載った著者の名前を見て、大いに驚いたのです。

そこには、『アルコール症―病院精神医学の四十年―』(メディカル・ジャーナル社)の著者として、石川文之進の名前がありました。しかも、その隣の隣には、『精神医学と俳句』(幻冬舎ルネッサンス新社)と題して、そこにも「石川文之進・著」とあります。

石川という人は、あの酸鼻をきわめた「宇都宮病院事件」の舞台となった報徳会宇都宮病院の当時の院長です。宇都宮病院事件は、日本の精神医療行政の曲がり角となった事件として記憶に刻まれ、今も関係書籍には必ず記載されていますが、その人の著書がなぜ今こうして広告欄に登場するのか? しかも、『アルコール症』は2003年、『精神医学と俳句』は2008年に出た本で、新刊書でも何でもありません。その辺のからくりが謎といえば謎です。

石川氏は、自身の文章【LINK】で、「昭和59年のいわゆる宇都宮病院事件の折には、諸先生方、医学会及び精神科学会各位に大変御迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。」と述べており、「諸先生方」、「医学会及び精神科学会各位」には頭を下げていますが、患者さんには一言も反省の弁がないことに、その姿勢がよく現れています。そして、事件によって病院の経営から身を引くでもなく、驚くべきことに96歳の現在も「社主」として病院のトップにいます。

★

世間には「臆面もなく」という言葉があります。

「臆面」というのは「気おくれした顔つき」のことで、人間あんまりおどおどしても良くないのかもしれませんが、多少は臆面があったほうが人間らしいし、好感が持てます。

ポスト安倍の政局において、いろいろな人間模様を見るにつけ、「よくもまあ臆面もなく」と思うことがしばしばですが、この新聞広告にも似た感慨を覚えました。

カエルの発生 ― 2022年08月16日 06時09分05秒

そういえば、こんなものもあったなあ…というシリーズ。

今回はカエルの発生過程を、1本のアクリル棒に封じ込めたものです。

(長さ153mm)

これはいつ、どこで手に入れたのかはっきり覚えていません。いかにも印象が薄いのは、カエルの発生標本としては別の品がすでに手元にあって、そちらの方がモノとしては確かだからです。それは発生段階ごとに個別にプレパラート化したもので、このブログでは6年ばかり前に登場済み。

■めぐる命

今回の品も顕微鏡で覗けば、いくぶん鮮明さを欠くものの、卵割の様子を観察することはできます。でも、たぶんこれは観察目的の品というよりも、多分にシンボリックな存在というか、生命の不思議がこうして1本のアクリル棒に封じ込められているのを眺めて、「ほお…」と感慨にふけるための品のような気がします。

昔の理科室には(今も?)、オタマジャクシから、後肢が出て、前肢が出て、さらに尻尾が短くなって、立派な親ガエルになるまでの過程を液浸標本にしたものが飾られていましたが、今回の品はあれと対になるものでしょう。

(戦前の理科教材カタログより。「蛙発育順序標本:卵ヨリ成長迄ノ順序ヲ十一段ニ表ハセルモノ」)

標本はアクリル棒の中心ではなく、一つの面に偏って(およそその2ミリ下に)埋め込まれています。

全体は飴色というか、寒天色というか、薄い黄色みを帯びています。

いかにも時代を経た感じが、個人的には好ましいのですが、アクリルの真骨頂はあくまでも無色透明さにあるので、このように黄変することは一般的には望ましくないでしょう。

そもそも何で黄変するかといえば、多くの場合、紫外線が原因だと耳にします。

改めてネットを徘徊すると、高分子化合物が吸収した紫外線のエネルギーが、ポリマーの水素原子を切断してラジカルを生成し、そのラジカルと空気中の酸素が結合することでペルオキシラジカルが生じ、さらに…というようなことが書いてあります。しかとは分かりませんが、平たくいえば、紫外線は一連の光化学作用により、アクリル内部に酸化劣化をもたらすということのようです。

それによって、化合物内部にカルボニル基・アゾ基等、可視領域に吸収スペクトルを持つ「発色団」が生成され、色づいて見える…というのも、私には理解の及ばない事柄ですが、分かる人には分かるのでしょう。

カエルの発生も、いったんサイクルが回り出すと、一連のステップが自動的に繰り広げられ、不可逆に進むという点では、アクリルの黄変と似たものを感じますが、それは単なる比喩に過ぎないのか、あるいは比喩以上の意味があるのか、この辺はもう少し思案が必要です。

七夕短冊考(補遺) ― 2022年08月20日 08時51分15秒

先日まで7回にわたって書き継いだ「七夕短冊考」。

“戦前は、七夕の短冊に願いごとを書く習慣はなかった”

“いや、一部には確かにあった”

“でも、大勢としてはなかったはず。戦後の幼児教育の影響が大きいのでは?”

“いや、一部には確かにあった”

“でも、大勢としてはなかったはず。戦後の幼児教育の影響が大きいのでは?”

…みたいなことを書きましたが、その流れにうまく接合できなかった情報があり、何となくモヤモヤしているので、ここに補遺として挙げておきます。

★

連載第5回で、歌人の鮎貝久仁子氏が書かれた「甦る七夕祭(東京)」という文章を引きました。東京で育った鮎貝氏が、少女時代(大正時代)に家庭内で短冊に願い事を書くよう勧められた…という回想記です。

鮎貝氏の文章は、雑誌「短歌研究」1972年7月号に掲載されたものですが、この号は「夏の歳時記Ⅲ」と称して、一種の七夕随筆特集を組んでいます。鮎貝氏の文章ももちろんそのひとつです。

で、私が気になったのは、同じ号に収められた、中原勇夫氏(1907-1981)による「佐賀平野の七夕まで」という文章です(pp.134-137)。これは氏の思い出話ではなくて、1972年現在の佐賀近郊の情景を叙したものです。

(出典:ウィキペディア「佐賀平野」の項より)

以下、いささか長文になりますが、一部を引かせていただきます(pp.136-137、太字は引用者)。

「街や村の小店には、やはり八月に入ると、「七夕紙あります」という貼り紙が出る。子供たちは五十円ほどのお金を手にして楽しげに連れ立ってそれを買いに行く。七夕紙には赤、黄、緑、紫色のものと、薄桃の地色に星をちりばめたものの五種があって、全体にくすんだ色調のヒキの強い紙からできている。

八月六日、七夕の前日には、どの家も家族全員で準備にかかる。〔…〕

七夕の当日、八月七日はどの家も早く起きる。日の出前に、大人たちに連れられて子供たちは、容器を持参して露をとりに行くのである。〔…〕持ち帰った露の水は用途が二つあって、家族みんながそれで顔を洗うのと、それで墨をするのとである。その墨で短冊を書くのであるが、短冊には天の川、家内安全、八月七日、おりひめさま、ひこぼしさま、自分の願いごと、自分の名前、いろは文字などをそれぞれ年齢に応じて書く。女の子たちは「早く一年生になれますように」とか「くつを買ってもらえますように」とかわいいことを書いたりする。また男の子たちは、将来の希望の職業(おまわりさんとか新幹線の運転手とか)などを書いたりする。これらの願いごとは、朝露ですった墨で書かないとかなわないと言われる。書きはじめるのは、年長者からで、祖父がいれば祖父からはじめるのが常である。七夕竿につるすときには、「七夕さま、どうか私の願いをかなえてください」あるいは「字が上手になりますように」などと祈ってつるすのである。〔…〕書き損じた失敗作の短冊もやはりみんな残らずつるすならわしである。〔…〕

七夕様にお願いした願いごとは、短冊が早く切れて落ちるほど、早くかなえられると言われている。また、落ちた短冊を拾いあげたら願い事がかなえられぬというので、女の子たちは自分の願い事を他人に見られて恥ずかしくてもじっとがまんして拾わずにいるのは可憐である。〔…〕

以上の、部落、一家をあげての七夕の風習がまだまだ佐賀平野、とくに西南部の白石地方に滅びずに残っているのはうれしいことだと思う。」

八月六日、七夕の前日には、どの家も家族全員で準備にかかる。〔…〕

七夕の当日、八月七日はどの家も早く起きる。日の出前に、大人たちに連れられて子供たちは、容器を持参して露をとりに行くのである。〔…〕持ち帰った露の水は用途が二つあって、家族みんながそれで顔を洗うのと、それで墨をするのとである。その墨で短冊を書くのであるが、短冊には天の川、家内安全、八月七日、おりひめさま、ひこぼしさま、自分の願いごと、自分の名前、いろは文字などをそれぞれ年齢に応じて書く。女の子たちは「早く一年生になれますように」とか「くつを買ってもらえますように」とかわいいことを書いたりする。また男の子たちは、将来の希望の職業(おまわりさんとか新幹線の運転手とか)などを書いたりする。これらの願いごとは、朝露ですった墨で書かないとかなわないと言われる。書きはじめるのは、年長者からで、祖父がいれば祖父からはじめるのが常である。七夕竿につるすときには、「七夕さま、どうか私の願いをかなえてください」あるいは「字が上手になりますように」などと祈ってつるすのである。〔…〕書き損じた失敗作の短冊もやはりみんな残らずつるすならわしである。〔…〕

七夕様にお願いした願いごとは、短冊が早く切れて落ちるほど、早くかなえられると言われている。また、落ちた短冊を拾いあげたら願い事がかなえられぬというので、女の子たちは自分の願い事を他人に見られて恥ずかしくてもじっとがまんして拾わずにいるのは可憐である。〔…〕

以上の、部落、一家をあげての七夕の風習がまだまだ佐賀平野、とくに西南部の白石地方に滅びずに残っているのはうれしいことだと思う。」

これを読んでただちに分かるのは、学校や園の行事とは別に、伝統的な民俗行事としての七夕にも、短冊に願い事を書く風習はたしかに入り込んでいたという事実です。この点で、自分が以前書いた記事は、若干修正が必要です。

ただし、これは1972年現在の風習ですから、それが戦前まで遡るかどうかは分かりません。でも、少なくとも明治生まれの中原氏が、特にそれを異としている気配はありませんし、各家庭の年長者たちも、「そういうもの」と当然視しているように読めます。

また、「願いごとは、短冊が早く切れて落ちるほど、早くかなえられる」云々とあるのは、連載第5回で引用した、「〔願いを書いた短冊が〕行き方も分からないようになったら願いは叶う」という、幕末期の江戸の庶民の観念を彷彿とさせます。幕末の江戸と昭和の佐賀とで、似たようなことを信じていたということは、そうした観念が時間的・空間的に一定の広がりを持つことを推測させるもので、この辺はもうちょっと探りを入れてみたいです。

★

それにしても、1972年といえば、私の子ども時代とかぶっていますが、私自身はこんな経験をしたことはありません。でも、これぞ私が思い浮かべる「懐かしい七夕」のベタなイメージで、何となく昔の「新日本紀行」を見ているような気分になります。

最近のコメント