宇宙の謝肉祭(その2) ― 2017年11月12日 10時51分17秒

昨日登場した、「Mars communiquant avec la Terre(火星と地球の交感)」と題されたカーニヴァルの山車。別テイクの絵葉書も購入したので、そちらも貼っておきます。

(一部拡大)

まあるい地球に覆いかぶさるように、巨大な星が接近しています。

この星が火星なのでしょう。作り物の星の中央やギザギザの先っぽには穴が開いていて、子供たちが顔をのぞかせています。そして、とんがり帽子の可愛い天文学者が、望遠鏡でそれを眺めているという趣向。

昨日も書いたように、この火星の山車が町を練り歩いたのは1912年のことです。日本でいえば、ちょうど大正元年。それにしても、この年になぜ火星の演目が登場したのでしょう?

★

火星の公転周期は2年弱。いっぽう地球の公転周期は1年ですから、火星がゆっくり公転している脇を、地球が2年2か月にいっぺんの割合で、シュッと追い抜く格好になります。この追い抜く瞬間が、地球が火星に最も接近する時で、天文学用語でいうところの「衝(しょう)」です。

地球や火星の軌道がまん丸なら、地球と火星が最接近する距離はいつも同一のはずですが、実際には楕円ですから、衝の際の距離も、そのタイミングによってずいぶん伸び縮みします。両者が目立って接近するのが、いわゆる「火星の大接近」で、近年の大接近の例は、あすとろけいさんの以下のページに載っています。

リンク先の表によれば、1909年にかなり目立つ大接近があったことが分かります。ただ、それにしても「歴史に残る超大接近」というほどではありませんでした。

それでも、この時期に、火星がお祭りに登場するぐらい世間の注目を集めたのは、この1909年に行われた観測が、くすぶり続ける火星の運河論争に改めて火をつけて、いよいよ1870年代末から続く「火星の運河をめぐる三十年戦争」の最終決戦が幕を開け、学界における論争が、新聞報道を通じて市民に伝わったからだ…と想像します。

★

そもそも火星の運河論争は、1877年に勃発しました。

この年も火星大接近のときで、火付け役はイタリアのジョヴァンニ・スキャパレリ(1835-1910)です。このときスキャパレリは、口径20cmの望遠鏡で火星を観測し、翌1878年に、彼がそこで見たとする「運河」について、大部な報告を行ないました。

続く1880年代、このスキャパレリと、その説に惚れ込んだフランスのカミーユ・フラマリオン(1842-1925)が、運河説を大いに唱道しました。さらに下って1890年代には、視力の衰えたスキャパレリに代わって、アメリカのパーシヴァル・ローエル(1855-1916)が参戦し、運河派は大いに気勢を挙げたのです。

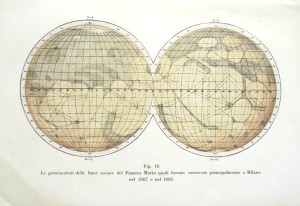

(スキャパレリの火星図。http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/10/21/)

それに対して、イギリスのナサニエル・E.グリーン(1823-1899)やエドワード・モーンダー(1851-1928)といった天文学者は、「それは目の錯覚に過ぎない」という論陣を張りました。(といっても、これは国別対抗で争ったわけではなく、各国で運河派と錯覚派が入り乱れていたのです。)

この論争は、結局のところ「見える」「見えない」の水掛け論になりがちです。

錯覚派の「もし運河があるなら、運河派の観測者が互いに独立にスケッチをした時、そこに共通した図が描かれるはずなのに、あまりにも結果が食い違うじゃないか」という主張は、大いに筋が通っていましたが、「火星の知的生命」に対する憧れは、あまりにも強く、また運河派領袖の世間的名声は大したものでしたから、錯覚派が運河派を圧倒することは、なかなか困難だったのです。

しかしその間にも、火星の分光学的観測に基づいて、火星に水が存在することを否定する論が強まるなど、学界における運河派包囲網は、ひそかにせばまりつつありました。そんな中で迎えたのが1909年の大接近です。

以下、マイケル・J.クロウの『地球外生命論争』(邦訳2001、工作舎)から引用します(引用に当り、漢数字を算用数字に置き換え、文中の傍点部は太字で表記しました)。

------------------------------------------------------

1909年のすばらしい火星の衝は、1909年にほぼ90の、そして1910年にも同数の出版物の洪水をもたらした。アントニアディは24あるいはそれ以上の論文を著した。〔…〕32.7インチのムドン屈折望遠鏡で火星を観測し、〔…〕1909年12月23日付けの論文の中で、次のように主張している。巨大望遠鏡の高解像度の下で運河が消滅したことから、次の結論が正当化される。

①[火星の]真の外観は、…地球や月の外観と似ている。

②良い視界の下では、幾何学的なネットワークのいかなる痕跡も存在しない。

①[火星の]真の外観は、…地球や月の外観と似ている。

②良い視界の下では、幾何学的なネットワークのいかなる痕跡も存在しない。

そして、

③惑星の「大陸部分」は、非常に不規則な外観や明暗度を持った無数の薄暗い点によって斑になっている。その散発的な集まりは、小さな望遠鏡の場合、スキアパレッリの「運河」組織に見える。

そして彼は「われわれは疑いもなく、いまだかつて一つの真正の運河をも火星に見たことはない…」という。 (上掲書、pp885-6)

③惑星の「大陸部分」は、非常に不規則な外観や明暗度を持った無数の薄暗い点によって斑になっている。その散発的な集まりは、小さな望遠鏡の場合、スキアパレッリの「運河」組織に見える。

そして彼は「われわれは疑いもなく、いまだかつて一つの真正の運河をも火星に見たことはない…」という。 (上掲書、pp885-6)

------------------------------------------------------

運河派に強力な一撃を加えたのが、誰あろう、かつての運河派の一人で、フラマリオンの腹心でもあったウジェーヌ・アントニアディ(1870-1944)であり、彼が拠って立ったのが、パリ近郊のムードン天文台であった…ということが、フランスの人々に一種独特の感慨をもたらしたんではないかなあ…と、これまた想像ですが、そんな気がします。そして、そういう一種独特のムードの中で、エクスの町の人は、あの火星の山車を作り、そして歓呼の中、練り歩いたわけです。

運河があればあったで、そして無ければ無いで、火星はこの間常に地球に影響を及ぼしてきました。まさに、それこそが「Mars communiquant avec la Terre(火星と地球の交感)」です。

(エクスの絵葉書の話題はまだ続きます)

コメント

_ L4RI_JP ― 2017年11月13日 17時47分11秒

_ 玉青 ― 2017年11月13日 21時00分25秒

確かに丸い惑星像は19世紀にはすっかりポピュラーなイメージでしたから、五芒星で表現するのは変といえば変なのですが、こうやって星型をしていれば、パッと見「星を表現してるんだな」と分かりますし、ひょっとして前年の「流れ星の天文学」の屋台組みをそのまま流用したんじゃないか…という疑念もかすかにあります。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

このように「まるくない惑星」の表現というのは、西洋には結構あるものなのでしょうか。試しに貴ブログの惑星カテゴリ過去ログを遡ってみたところでは、そのようなものは見当たらないようでしたが。