古画再見 ― 2019年03月02日 21時14分56秒

この「天文古玩」の良くないところは、一度登場したモノがそのままスッと消えてしまうところです。つまり、話題の蒸し返しはあっても、そこに登場するモノ自体は、たいてい1回きりの登場で、その扱いがいかにも粗略です。

これはブログ上のことに限りません。

実生活においても、いったんブログで記事にすると安心してしまい、そのままどこかにしまい込んで、その後まったく目にする機会がない…というのがお決りのパターンで、これでは「愛蔵」には程遠く、まさに「死蔵」でしょう。

そんな反省から、ちょっとお蔵入りの品を見直してみます。

★

今さらながら、世界のデジタル化は甚だ急ですね。

検索エンジンで到達できる情報に限っても、「天文古玩」がスタートした2006年から、13年後の現在に至るまでの間に、ネット空間に新たに蓄積された情報は膨大な量でしょう。おかげで、昔は分からなかったことでも、今の目で見返すと簡単に分かるようになった事柄がたくさんあります。

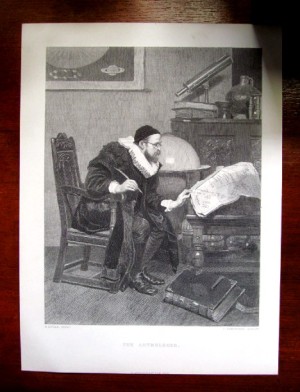

例えば、以前登場した「The Astronomer」と題された一枚の版画。

■似て非なるもの

あるいは、似た雰囲気の別の一枚。

こちらはAstronomer(天文学者)ならぬAstrologer(占星術師)を描いたものです。

■ブログ開設半年

過去記事は、いずれもその素性に全く触れていません。

でも、これらの版画がいったい何なのか、私の中ではずっと疑問がくすぶっていました。―「いったい何なのかって、別にふつうに19世紀の版画でしょ?隅っこには、作者名もちゃんと入っているじゃない」と思われるかもしれませんが、これが19世紀当時、一個の商品としてどう流通し、どういう人が、何の目的で購入したのか…というのが、私には分かっていなかったのです。

でも、今調べれば、その素性はたちどころに分かります。

★

まず「Astronomer」の方ですが、これはHenry Wyatt(1794-1840)が描いた油彩画をもとにしており、原画は現在テート・ギャラリーに所蔵されています。

現在のタイトルは「アルキメデス」。作者自身がどう呼んだかは不明ですが、モデルはガリレオかな…と、何となく思っていたので、アルキメデスと聞いてちょっとびっくりしました。)

それを版画にしたのはRobert Charles Bell(1806-1872)という人で、その目的は美術雑誌に収録するためでした。すなわち、19世紀の市民社会の到来によって、ファイン・アートが広く大衆のものとなり、その広範な需要に応えて、こうした複製画が当時盛んに作られていたのです。(さらに時代が下ると、写真術を応用したコロタイプ印刷や、さらにオフセットでカラー印刷も簡単にできるようになりますが、この時代の複製画はもっぱら版画です。)

収録誌は、ロンドンで出た当時の代表的な美術誌、「The Art Journal」。

同誌は1839年から1902年まで続いたと言いますから、ヴィクトリア時代(1837-1902)とまるまる重なります(1881年にはアメリカ版も出ています)。

この版画、かの大英博物館にも収蔵されていて、データとともに画像が公開されています。

でも、見比べると細部が微妙に違うので(例えば大英博物館の品には、「The Astronomer」のタイトルがありません)、手元の品は後刷りかな?と思います。あるいはアメリカ版のために、原版に手を加えて刷り増ししたのかもしれません。

eBayで天文アンティークを渉猟していると、この版画を頻繁に目にするので、「なんでこんなにたくさん流通しているんだろう?」と不思議でしたが、雑誌の付録と聞けば納得です。そして、この版画がいったい何なのか、当初の疑問がようやく解けた気になります。

★

そうと分かれば、「Astrologer」の方も、当然同じ性質のものと当たりがつきます。

Googleの書籍検索によれば、こちらは「The Art Journal」誌の1879年9月号に収録されたもので、原画の作者はJohn Seymour Lucas(1849-1923)、版画作者はJoseph Desmannez(1826-1902)。

ただし、用紙の下部を見ると、こちらはアプルトン社の発行になっていて、ここは同誌のアメリカ版・版元ですから、これまた1881年以降、アメリカ版のために作られた後刷りなのでしょう。

いささか残念なのは、ネットの力を借りても原画の所在が依然不明なことです。

できれば元絵の色彩を見たかったのですが、これはしばらくお預け。まあ、これも遠からず分かる日が来るでしょう。

古画発見 ― 2019年03月03日 08時15分09秒

今日は雨模様のひな祭り。

啓蟄にはまだちょっと間がありますが、ゆうべ驚いたのは、今年初めて蚊が飛んできたことです。我が家はことのほか蚊が多いので、少なからず憂鬱な気分です。

★

さて、昨日の「ネットでいろんなことが分かるようになったね」という話の続きで、最近、こんな発見もありました。

以前、「ロイヤル・コメット」というイギリス生まれのボードゲームを紹介したことがあります。

■ちょっと気取った彗星ゲーム

ゲーム自体は、1996年発売のごく新しいものですが、その箱絵やボード絵が古雅で、なかなか良いなあと思って、取り上げたものです。上で言う「発見」とは、その箱絵のオリジナルを見つけたこと。

【2024.7.14、元記事リンク切れのため、リンク先とサムネ画像修正】

元絵は版画なので、オックスフォード科学史博物館が唯一の所蔵先とは言えませんが、とりあえず見つけたのは、同館のアーカイヴです。ざっとあらましを書いておくと、原題はずばり「Astronomy」で、形態は銅版手彩色。ロンドンのF. Bull, J. Boydell, & W. Herbertが版元となって、1766~1775年頃出版されました。これはフランス革命前ですから、相当古風は古風で、出版当時は「同時代の風俗画」という認識でしょう。

版元に名を連ねる3人のうち、たぶん最も有名なのは、John Boydell(1719-1804)で、その名は日本語版のウィキにも載っています[ LINK ]。

ボイデルは元々自身が版画家でしたが、後には他の版画家を起用して、芝居絵や風景画、あるいは古の名画の複製版画を作って、大いに儲けたという、なかなか商才に長けた人の由。(…となると、複製芸術の流行は19世紀に限らず、18世紀には既に大いに花開いていたことになります。この点で、昨日の記事はちょっと留保が必要かも。)

★

以前は、過去と言えば「遠く霞んでいくもの」でしたが、最近は「徐々に鮮明になるもの」に変わったようです。でも、戦災の記憶も、震災の記憶も、日々霞んでいく現状を見ると、それも対象によりけりなのでしょう。

ギザギザの額縁に入った細密画 ― 2019年03月05日 19時20分27秒

eBayの商品カテゴリーを見ると、絵葉書やら、おまけカードやら、マッチラベルやら、雑誌広告やら、その他およそ蒐集の対象となりそうな「紙モノ」は、全部ひっくるめて「Collectible」というカテゴリーに含まれます。

しかし、切手は別格で、他のもろもろの紙モノとは別に、「Stamp」という独立のカテゴリーが作られています。個人的には、切手も他の紙モノも、そう違いを感じないのですが、切手は趣味としての歴史も長いし、何せ国が発行した立派な「証紙」ですから、コレクターに言わせれば、「ほかの紙切れ風情と一緒にしないでくれよ」という気分なのかもしれません。

★

だから、切手の蒐集というのは安易に踏み込んではいけない領域で、私も積極的に集めることはしてないんですが、天文モチーフだったり、理科趣味的なものは、時々手にすることがあります。そして切手に関しては、あまり時代にこだわらず、最近のものでも、いいなと思うものはパッと買ってしまいます。

そんな切手たちがストックブックに少しずつ増えていき、たまにストックブックを開くと、「ああ、切手もなかなかいいものだなあ…」と、しみじみ思います。

何といっても、あの小さな画面にきっちり絵が収まっているのがいいし、その絵柄も国がお金をかけているだけあって、秀逸なデザインが多いです(凝ったデザインには、偽造防止の意味もあるらしい)。そしてあのミシン目の美しさ。ミシン目がない切手は、只のシールみたいで、魅力半減だと思うのは、私一人にとどまらないでしょう。

★

私が子供時代に経験した昭和の郵趣ブームは、多分に投機的な色彩がありました(値上がりを期待して買う人が多かったそうです)。だから、ちょっと不純なものがあったのですが、今はそういうのが(たぶん)下火になったおかげで、心静かに切手を愛でることができます。そして、やっぱり個人的に子供時代の記憶と結びついているので、そこに甘いノスタルジーが漂います。

★

たとえば、以前も登場した「プラハのオルロイ(天文時計)」の切手。

そこに最近付け加わった、新顔切手の伊達者ぶりといったらどうでしょう。

(2010年発行のチェコ切手)

とにかく切手の世界は広いですから、こんな「カッコいい」切手がザクザクあって、しかも総じて安価だと聞けば――切手の実売価格の規定因は、どうも「カッコよさ」ではないらしい――、切手収集に精を出す人がいるのも、むべなるかなです。

★

政情不穏の折柄、小市民的な、まことに「こまい」話で恐縮です。

でも、私のような小市民が、こういう小芸術を心おきなく愉しめる世こそあらまほしけれ…と、いつもの繰り言ですが、強く望みます。

切手の中の宇宙旅行 ― 2019年03月06日 22時05分27秒

コレクションの間口と奥行き ― 2019年03月07日 21時22分41秒

蒐集行為は2次元空間を構成していて、「間口」と「奥行き」があります。

そして、間口も奥行きもある「堂々たる大コレクター」もいれば、間口は狭いけれども、鰻の寝床式にずっと奥まで続いている「その道の達人」的なコレクターもいます。

数学モデルとしては、間口と奥行きの2つの次元に、特に優劣はないはずですが、どうも世間では間口よりも奥行きを評価する傾向があり、間口は広いが奥行きのないコレクターは、往々にして「ガラクタ蒐集」とか「何でも屋」と軽侮され、「底が浅い」とさげすまれるようです。

世間がそう思うのは、たぶん蒐集とは一種の自己完成の手段であり、それは「蒐集道」とも呼ぶべき険阻で尊貴なものなんだ…という暗黙の前提があるからでしょう。何でもホイホイ集めるガラクタ蒐集はストイックさに欠けるし、てんでダメだよね…というわけです。

★

こんな風に書くのは天に唾する行為で、客観的に見れば、私のやっていることは、文字通りガラクタ蒐集であり、底が浅いことは明白です。私には特に自己卑下の癖(へき)もなければ、卑下すると見せかけて自慢したいわけでもないのですが、客観的に見ればやっぱりガラクタ蒐集です。

しかし、あえて自己弁護させてもらうと、博物趣味とは定義からして「間口が広い」ものであり、「間口の狭い博物趣味」は形容矛盾です。そして、いにしえのヴンダーカンマーは、ずばりガラクタ蒐集に他ならず、そこに奥行きを求めるのは、完全に筋違いです。

私の場合、天文アンティークに限っていえば、もっと対象を絞って攻める行き方もあったとは思います(実際、アンティーク望遠鏡コレクターとか、古星図コレクターとか、星座早見コレクターとか、分野を限ったコレクターは多いです)。ただ、同時に博物趣味ないし理科室趣味に惹かれるものがあったため、モノがごちゃつくのは必然であり、避けがたい運命でした。要は、私の天文古玩趣味は、博物趣味的相貌を帯びているということです。

ここでさらに強気で言わせてもらうと、博物趣味というのは、間口と奥行きが逆転する世界であって、間口こそが奥行きなんだ、間口の広さにこそ求道性がほとばしるんだ…と強弁したい気もしますが、これはさすがに牽強付会のそしりを免れないでしょう。(でも、半分ぐらい本気です。)

彗星燃ゆ ― 2019年03月09日 08時14分36秒

「こまい」話といえば、私はこまいモノの収集家だったのを思い出しました。

それは「彗星のマッチラベル」という、こまいと言えば相当こまいもので、最近はちょっとご無沙汰していますが、一時はずいぶん熱心に探したものです。私はたぶん世界でも五指に入る「彗星マッチラベルのコレクター」でしょう。というか、ひょっとしたら、他にはいないかもしれません。(これまでネットオークションで競り合った記憶がないので。)

ただ、これらも単に集めたばかりで、個々の素性は調べてないので、コレクションとして中途半端な感はあります。おおざっぱに言えば、いずれも戦前~戦後しばらくにかけてのもので、同じデザインでも多言語で印刷されているのは、それが輸出仕様だからでしょう。

まあ、この辺はあまり色を成して調べるのも興ざめかも。

というのも、彗星マッチのラベル収集は、足穂趣味から派生しており、ここで追求されているのは、実在の彗星というよりも、「非在の彗星」、「想念の彗星」であり、肝心のマッチにしても、多分に想念の世界に属するからです。

異国の夜空に壮麗な尾を曳く彗星。

昔はマッチ大国だった日本の製品も頑張っています。

右は足穂のホームグラウンド、兵庫の小林燐寸製コメットマッチ。左はどこかのカフェー、あるいはバーの広告マッチでしょう。いずれも大正~昭和初期のもの。

★

マッチのデザインに彗星が取り入れられたという事実は、かつて忌むべき凶星だったものが、20世紀に入って、すっかり「カッコいい」存在になったことを示しています。でも、ハレー彗星騒動やら何やらで、妖しく危ないイメージも一方には依然あって、だからこそいっそう謎めいた魅力を感じたのでしょう。足穂氏が魅かれたのも、まさにそこでしょう。

多彩な彗星マッチの世界。

こまいながらも、なかなか心憎い連中です。

彗星シガーにシュッと火を点すのにも好いですね。

(画像再掲。元記事:http://mononoke.asablo.jp/blog/2017/09/16/)

指先にともす彗星 ― 2019年03月10日 11時20分37秒

彗星マッチの中でちょっと異彩を放つのが、このミニマッチ。

まりの・るうにい装画の小さな小さなマッチ箱。

昨日登場したマッチラベルとくらべると、どれだけ小さいかお分かりになるでしょう。

作品名は「マッチの彗星」。

これぞタルホ趣味の最たるもの。

マッチの炎が暗夜を走り、それがいつしか彗星と化している…この小さな箱が物語るのは、そんな状景です。

この品は以前、Librairie6(シス書店)さんのオンラインストアで見つけました(現在も販売中。「LIBRAIRIE6オリジナル」のカテゴリーをご覧ください)。

★

今日3月10日は、昭和20年(1945)に恐るべき東京大空襲があった日です。

10万を超える死者が出た惨劇の夜。

その業火を想像し、手元のマッチを眺めていると、炎の向こうにいろいろな想念が浮かんできます。結句、炎というのは、指先にともしたり、燗酒をつけたりするぐらいが丁度良くて、憎悪をこめて街を焼き尽くすなどというのは論外です。

でも、その論外の所業がしれっと出来てしまう人間の心は、紅蓮の炎より一層恐るべきもので、こうなるとやっぱり足穂氏と差し向かいで、語り明かさねばなりません。

天文アンティークの広大な世界 ― 2019年03月11日 22時02分45秒

3.11。今日は職場に弔旗が掲げられました。朝からの雨も上がり、薄日に照らされて、ポールの先で黒い布きれが揺れているのを窓越しに眺めていたら、窓に一匹のカゲロウが止まっているのに気づきました。それは命の儚さの象徴であり、刹那に「ああ、結局誰もかれも、みな死んでしまうんだなあ…」と思いましたが、でも風に吹き飛ばされないよう、ガラスに必死にしがみついているその姿を見るにつけ、「それにしたって、やっぱりこうして生きていくしかないんだな…」とも同時に思いました。

★

さて、天文アンティークを取り上げて間口が広い…というと、この「天文古玩」もそうですが、それ以上に間口の広いところは当然たくさんあって、やっぱり世間は広いです。

たとえば、「History of Astronomy」(@ HistAstro)というツイッターアカウントが、その一例。フォロアー数2万を超える有名どころですから、ご存知の方も多いでしょう。

アカウントの主はVoula Saridakisさんという女性で、本業はシカゴのサイエンス・インダストリー博物館で学芸員をされている方です。

プロフィール欄に「Multidisciplinary & multicultural history of astronomy」とあるとおり、さまざまな分野・地域・文化を往来しながら、天文学史のあらゆる事象を取り上げているアカウントです。2015年3月の開設以来、この4年間でツイート数は1万を超え、まあ日常瑣事をつぶやくだけなら、いくらでもツイート数は伸びますけれど、すべて中身のある話題で、このツイート数はすごいです。

私がサリダキスさん(ちょっと変わった姓ですが、ギリシャ系かも)のツイートに、一方的に親近感を覚えるのは、彼女がやっぱりモノに強く惹かれているように見えるからです。これは学芸員という仕事柄もあるでしょうし、ツイッターという媒体の特性にも因るのでしょうが、サリダキスさんが天文学史の話題を語るとき、そこには常に形あるモノが伴っています。ですから、そのツイートをさかのぼれば、広義の天文アンティーク総まくりに近く、これは好きな人にとって実に頼もしく、且つありがたい話です。

★

ちょうど一昨日がアカウント開設4周年で、それを記念して、直近1年間の「トップ10ツイート」が発表されていました。その顔ぶれは以下のとおり。

1 金・赤・青で彩色された、15世紀の医師の懐中暦に描かれた食現象のダイアグラム

2 サクロボスコ著『コンプトゥス』に描かれた月相図(1230~1399年)

3 ジャン・マルティノ作の天球儀(1609年)

4 医神アスクレピオスの胸像を刻んだビザンツのホロスコープリング(4世紀)

5 「賢者の石」の異なる錬成段階に適合した占星図(15世紀)

6 真鍮球に銀で星を象嵌したインド-ペルシャ製天球儀(1700年頃)

7 ドイツのロストックに立つ聖マリア教会の天文時計

8 紀元前190年3月14日の日食を記録した楔形文字粘土板

9 アルカズヴィーニ著『創造の驚異』(16世紀の写本)に収められた、擬人化された太陽・月・惑星

10 12世紀英国の『アストロラーベ論』に描かれた12星座のダイアグラム

2 サクロボスコ著『コンプトゥス』に描かれた月相図(1230~1399年)

3 ジャン・マルティノ作の天球儀(1609年)

4 医神アスクレピオスの胸像を刻んだビザンツのホロスコープリング(4世紀)

5 「賢者の石」の異なる錬成段階に適合した占星図(15世紀)

6 真鍮球に銀で星を象嵌したインド-ペルシャ製天球儀(1700年頃)

7 ドイツのロストックに立つ聖マリア教会の天文時計

8 紀元前190年3月14日の日食を記録した楔形文字粘土板

9 アルカズヴィーニ著『創造の驚異』(16世紀の写本)に収められた、擬人化された太陽・月・惑星

10 12世紀英国の『アストロラーベ論』に描かれた12星座のダイアグラム

渋い選択です。そして渋いばかりでなく、その画像を見ると、いずれも目と好奇心に訴えかける、不思議な美しさにあふれています。このラインナップだけだと、ヨーロッパの、それもかなり古い時代に偏っている印象ですが、実際には文字通り古今東西、その視野の広がりに圧倒されます。

★

別に較べてどうこういう問題でもないですが、「天文古玩」の方は、現に手元にある品の紹介に力点を置いている点が、サリダキスさんとは少しく異なります。まあ、博物館を飾るようなお宝とは無縁でも、その点は酔狂なモノ好きの徒として、一本筋が通っていると言えなくもないかな…と、これはちょっと自己弁護です。

中世チックな天文趣味を考える ― 2019年03月12日 21時41分05秒

昨日の記事を書いてから、しばし考えました。

昨日登場したような「中世チックな天文趣味」は、なぜ現代人の心を引き付けるのか?

(「History of Astronomy」の直近1年間のトップツイートより。画像出典は大英図書館。http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_937)

単純に考えれば、その主因は「いわゆる中世ロマン」なのでしょう。

すなわち、騎士や、お姫様や、魔法使いが活躍する、RPG的な冒険譚に彩られた中世ロマンの香り―これは19世紀に流行した中世趣味の直系の子孫でもあります―が、退屈な日常からの逃避を与えてくれるからだ…というわけです。

しかし、「いわゆる中世ロマン」の内実は、なかなか複雑です。

例えば、星にまつわる中世ロマンといえば、天文学と占星術が混淆した時代の、妖しくもマジカルな匂いが肝でしょうが、この点はよくよく吟味が必要です。なぜなら、中世における占星術の流行は、むしろ中世という時代を否定するものであり、新時代への曙光に他ならないからです。ですから、それを「中世ロマン」の語でくくると、ちょっとおかしなことになります。

★

ヨーロッパにおける「中世的世界」とは、「キリスト教的世界」とほぼ同義でしょう。

教科書風にいえば、中世はキリスト教という単一の世界観・価値観が世を覆った時代で、一方には封建諸侯を上回る絶対的な権力を誇る教会が、他方には抑圧された個人がいました。

しかし、中世後期になって、この強固な世界に徐々にひびが入ります。

そのひびの一つが占星術に他なりません。12星座にしても、神格化された惑星にしても、キリスト教の正当教義からすれば明らかに異教的要素であり、教会権威にとって不穏なものをはらんでいました。占星術の側からすれば、自らの学問体系は、観察と思索に裏打ちされた立派な経験科学であり、一途な宗教的信念を蒙昧視する傾向が無きにしも非ず。したがって、両者の間には常に緊張関係があったのです。(と言っても、当時の占星術研究者は、たいてい学僧であり、自ら教会に属していましたから、その緊張関係の在り様も単純ではありません。)

いずれにしても、いわゆる12世紀ルネサンスを迎えるころ、イスラム圏を経由して、古代のギリシャ・ローマの学問がヨーロッパ世界に流入し、本格的なルネサンスが開花する下準備が整いつつありました。もちろん占星術もギリシャ・ローマから吹き寄せる風の一つであり、各地に大学が生まれたのもこの時期です。

★

「中世チックな天文趣味」が美しく、ロマンに富んでいるのは、宗教的圧力を撥ねのけるまでに、中世後期のヨーロッパ人の「星ごころ」が沸騰していたからではないでしょうか。そこには古さと同時に清新さがあり、それが我々の心を打つのだ…というのは、定説でも何でもない、個人的感想にすぎませんけれど、私なりにぼんやり考えたことです。

教条主義が幅を利かせた中世前期、そこでは「光輝く星空はすべて神様が作ったもので、そこに不思議な要素は何もない」とする静的世界観が優勢でした。しかし、占星術という新奇な学問は、そこに「星空には人間が探求すべき謎と不思議が満ちている」という動的世界観をもたらした…そんな風に言い換えることもできそうです。

★

ここで、ひとつ連想することがあります。

18世紀、ニュートン力学が鮮やかに世界を席巻し、天体の運行はすべて万有引力によって説明がつくようになりました。果ては、「この宇宙に新たに探求すべきことはない」とまで言われるようになったのですが、同時にそれは天文学からワクワク感を奪い、それを退屈な学問にしてしまいました。

しかし、19世紀の「新天文学」、すなわち天体物理学の誕生は、星空を新たな不思議で満たし、天文学は再びワクワクする学問になったのです。

アナロジカルに考えれば、かつての占星術は、近代の天体物理学に等しい存在です。

19世紀の天文趣味に純な「星ごころ」が満ちているように、中世の占星術に純な「星ごころ」の発露を見る…というのは、一見奇説めいていますが、あながち無茶な説でもなかろうと、自分では思っています。

(「ヨーロッパ」とか、「中世」とか、妙に大きい主語を持ち出す話は、大抵ヨタか不正確と相場が決まっています。もちろんこの記事も例外ではありません。)

中世チックな天文趣味に親しむ ― 2019年03月16日 11時54分20秒

前回は知ったかぶりして、ちょっといい加減な記事を書いてしまいましたが、それはさておき、「中世チックな天文趣味」を親しく味わうことは、果たして可能なんでしょうか?

普通に考えると、それはもっぱら本やネットの世界の住人であり、実物を眺めようと思えば、海外の博物館に行くしかありません(日本にいる限り、充実したコレクションは拝みがたいでしょう)。

しかし、世の中には複製本、いわゆるファクシミリ版という便利なものがあって、ホンモノは無理でも、その似姿なら手元に置けないことはありません。

その一例は、以前も登場した『皇帝天文学』の複製です。

ただし、あれはルネサンス期も後期、活版印刷の時代になってからのものでした。

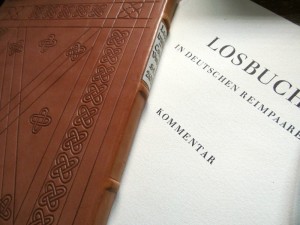

もっと中世チックなものというと、たとえばこんな一冊。

■Losbuch in Deutschen Reimpaaren.

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA), 1972

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA), 1972

14世紀の第4四半期に制作されたと推測される彩色写本です。原本はウィーン国立図書館所蔵。複製本の方は、オーストリアのグラーツにあるADEVA社から1972年に出ていますが、ちょっと驚くのは、半世紀近く経った今も、定価390ユーロで版元から購入可能なことです(http://www.adeva.com/faks_detail_en.asp?id=90)。特に稀書ではないので、古書店でも普通に売っています。

ページを開いても何が書かれているのかまったく分からないし、付属の解説書もドイツ語なので、これまたよくは分からないのですが、とりあえずタイトルは『ドイツ語韻文対句による占いの書』といった意味らしいです。要は、個人の星回りを見て、その身にこれから起きることを占おうという本です。

で、その星回りを見るための道具として、表紙の内側には、天体の運行を示すヴォルヴェル(回転盤)が取り付けられています。

今では痕跡を残すのみですが、昔はここにあった円盤をグルグルやって、その指し示す該当ページを読みに行くと、それらしい託宣が書かれている…という体裁。こういう託宣書というのは、古代ギリシャからあって、それがイスラム圏を経由してラテン語に翻訳され、さらに口語たるドイツ語に移されて…という歴史が本書の背後にはあります。東方風の人物像は、そうした歴史の反映でしょう。

こうした占星の書と純粋な天文趣味との間には、もちろん大きな距離がありますが、これはこれで昔の人の「星ごころ」の発露だというのは、原本の装丁に見て取れます。実に素敵な月星尽くし。

(付属解説書より)

何せ当時の人は、星界と人間界(あるいは個人)の相関を説く新学問に幻惑され、星の声を聞き取ろうと必死だったので、用いる解釈原理は違えども、星への憧れと熱意において、後代の天文趣味人と大いに重なる部分があるわけです。

最近のコメント