ロシアの寒暑先生 ― 2020年08月02日 17時27分18秒

8月の到来。

梅雨が明け、青空が戻り、夏らしい夏がやってきました。

これで開放感がみなぎっていれば、なお良いのですが、なかなか難しいですね。

こういうときは、逼塞感を味わい尽くすしかないのかも。

★

逼塞感といえば、最近、自分の手元にあるモノたちを把握しきれなくなって、自分が買ったことすら忘れているものや、あるいは買ったはずなのに、どこにいったか全く分からないものが増えてきました。

実際上すこぶる不便ですが、でも、「自分も結構な物持ちになったんだなあ…」と、そこに一種の感慨がなくもないです。まことに愚かしい感慨ですけれど、ごみごみした集積の中から一種の「発見」をしたときは、一瞬うれしいような、得をしたような気分になります。

★

そんな風にして、ふと発見したものを眺めてみます。

題名は、『Der Temperatur-verhältnisse des Russischen Reiches(ロシア帝国における気温の状況)』。

幅は37cm、高さは52cmという巨大な判型の本で、そこだけ‘ニョキッ’と飛び出ていたので、存在に気づいたのですが、今となっては自分がなぜこれを買ったかは謎。購入記録を調べると、8年前にエストニアの人から買ったことになっています。

ロシアの帝国科学アカデミーの名で出版されたもので、1881年にサンクトペテルブルグで刊行されました。タイトルばかりでなく、中身もドイツ語で書かれています。編著者はスイス出身で、30年近くをロシアで過ごし、ロシアの近代気象学の発展に尽くした、ハインリッヒ・ヴィルト(Heinrich Wild、1833-1902)。

★

気象データの中で、気温はいちばん基本的なものの1つです。

それを測るのに、それほど高度な技術や装置を要するわけでもありません。ただし、それは点として見た場合の話です。

ある日、ある時刻、ある場所での気温を測るのは簡単ですが、気温は時々刻々変わり、鹿児島より札幌の方が暑い日だってあります。じゃあ、札幌の方が鹿児島よりも暑いのかといえば、やっぱり鹿児島の方が暑いです。それはデータを集積して、その平均や偏差を比べて、初めて言えることです。

このヴィルトの本は、ロシア全土の気温の経年変化を図示したもので、言ってみれば、ただそれだけの本なんですが、広い広いロシアの国土を俯瞰して、その気温のありようを正確に知ることが、19世紀にあって、どれだけ大変なことだったか。それを実現したヴィルトの奮闘を、ここでは想像してみたいです。(さっき発見したばかりのものから、訳知り顔に歴史と教訓を語るなんて、ずいぶん厚かましいですが、私なりに正直に感じたことです。)

それを可能にした観測所網がこちら。

地図上にパラパラ散っている青丸が各地の測候所です。

(上図拡大)

(同)

東欧~ヨーロッパロシアにかけては、さすがに密ですが、シベリアからアジアにかけても点々と測候所が分布し、北京や天津のデータも参照されています。

報告されたデータを足したり、引いたり、グラフを描いたり、さまざまに整約して、ようやく描き上げたのが、本書に収められた月ごとの等温図というわけです。

上は8月の等温図。ユーラシア大陸を、ほぼ東西平行に等温線が走っているのが分かります。

日本付近の拡大。日本列島は、20度(いちばん上の太い赤線)から28度の間にほぼ収まっています。(この値は最高・最低気温ではなくて、平均気温です。ちなみに気象庁のデータベースを見ると、当時の8月平均気温は、札幌21.4℃(1881年)、鹿児島26.8℃(1883年)でした。)

これが真冬の1月になると、様相がガラリと変わって、単純に「北に行くほど寒くなる」のではないことが分かります。すなわち、寒さの極は北極ではなく、シベリア東部の内陸部にあって、そこから同心円状に等温線が分布しています。(したがって寒極北側では、「北に行くほど暖かい」ことになります。)

寒極付近の拡大。その中心にはマイナス46℃という、信じがたい数字が記されています。これで「平均気温」なのですから、まったくいやはやです。北半球で史上最も低温が記録されたオイミャコン村(記録マイナス71.2℃)や、ベルホヤンスクの町(同マイナス67.8℃)は、まさにこの付近にあります。

日本付近も拡大してみます。太い青線は、北から順にマイナス20℃、マイナス10℃、0℃で、その間の細線は2℃間隔で引かれています。したがって、岩手・秋田から北は氷点下、九州・四国を通るのが6℃の線です。

そして、この寒暑の差をとると「等差線」を描くことができ、ユーラシア東部は非常に寒暑の差が激しい土地であることが分かります。

必然的に寒極は、その差も極大で、夏と冬の気温差は実に66℃。「日本は四季のはっきりした国だ」と言いますが、激烈なまでにはっきりしているのは、むしろこの地域で、日本は「穏やかな変化が楽しめる」ところに良さがあるのでしょう。

★

こんな風に2℃刻みで考えた場合は、140年前も、現在も、そこに描かれる等温図自体はあまり変わりません。21世紀の人は、「このところ温暖化で暑いなあ!」としきりに口にし、明治の東京はずいぶん涼しかったように想像しがちです。実際、そうには違いありませんが、それはアスファルトの照り返しとか、エアコンの排熱とか、より局地的な要因によるところが大きいでしょう。

地球温暖化の問題は、それとはまたちょっと違った性質の問題です。

地球大の「面」で考えたとき、平均気温1℃の上昇は、巨大な環境の変化をもたらす…というのが事柄の本質で、それはヒトの皮膚感覚では容易に分からないことが、問題を見えにくくしています。(何せ各個人は、自分の住んでいる「点」でしか、気温を感じ取ることができませんから。)

★

暑いときこそ、暑さについて考える好機です。そして、暑さについて考えれば、おのずとシベリアの冬も思い起こされて、この暑さがどこか慕わしく思えてくる…かどうかはわかりませんが、それでも多少の暑気払いにはなります。

気球に乗って(前編) ― 2020年08月06日 19時38分19秒

この時期にふさわしい、素敵な本を見つけました。

■Gebhard A. Guyer(写真・解説)

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

何と言っても、タイトルがいいですね。

『気球に乗って。ユングフラウを越えてイタリアへ』―

夢を誘う、涼しげな感じがあります。

本書は、文字通り気球によってアルプス越えをした冒険飛行の記録です。

本の表情も魅力的で、凝った空圧し模様や、

立体感のある「窓」に写真を貼り込んだ、実にぜいたくな造本。

内容は後で見ることにしますが、写真印刷がこれまた見事で、テーマといい、内容といい、当時としてはかなり破格な本だと思います(これは著者グイヤーが、下記のような事情から、相当お金を出したんじゃないでしょうか)。

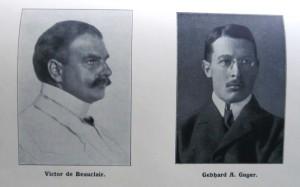

この冒険に参加したのは、ユングフラウ鉄道支配人で、写真術に長けたゲプハルト・グイヤー(Gebhard A. Guyer、1880-1960)、有名な登山家で気球乗りのビクトール・ド・ボークレア(Victor de Beauclair、1874-1929)、スイスの著述家コンラート・ファルケ(Konrad Falke、1880-1942)、さらにグイヤーの婚約者であるマリー・レーベンベルク嬢(Marie Löbenberg、1878-1959)の総勢4名。

驚くべきは、この冒険がゲプハルトとマリーの婚約旅行を兼ねていたという事実で、なんと破天荒なカップルでしょうか。

(ボークレアとグイヤーの肖像。本書より)

彼らが気球「コニャック号」に乗ってアルプス越えをしたのは、1906年6月29日から30日にかけての2日間です。

彼らが見下ろした、峩々たる山並みと白雲の群れ。

その壮大な光景を、我々もさっそく一緒に見てみましょう。

(この項つづく)

余滴 ― 2020年08月06日 21時17分51秒

一昨日の8月4日は九州豪雨1か月で、「鎮魂」の文字が紙面に載っていました。

そして今日は8月6日。今日も鎮魂の二文字を重ねて目にしました。

1か月と75年の差は大きいです。

でも、痛恨の思いを抱く人にとって、そこには何ほどの違いもないでしょう。

★

ふと、「では、間の8月5日はどうなんだろう?」と思って、8月5日の出来事をネットに教えてもらうと、「1945年 前橋・高崎空襲」というのが目につきました。さらに、そこからリンクをたどっていくと、1945年8月に限っても、毎日どこかで空襲が続いていたことを知ります。私は毎年8月6日や9日になると、判でついたように戦争の惨禍を思い起こしますが、その連想の陰に隠れている死者の群れにふと出会って、身のすくむ思いでした。

以下、ウィキペディアの「日本本土空襲」の項から、死者数のみ転記します。

8月1日 水戸空襲 死者242人。

8月1日 八王子空襲 死者445人。

8月1日 長岡空襲 死者1486人。

8月2日 富山大空襲 死者2737人。

8月5日 前橋・高崎空襲 死傷者1323人(死者のみの数は不掲載)。

8月5-6日 今治空襲 死者454人。

(8月6日 広島原爆)

8月7日 豊川空襲 死者2477人。

8月8日 福山大空襲 死者354人。

8月8日 八幡大空襲 死者2952人。

(8月9日 長崎原爆)

8月9日 大湊空襲 死者129名。

8月9日 釜石艦砲射撃 少なくとも死者301人。

8月11日 久留米空襲 死者約210人。

8月11日 加治木空襲 死者26人。

8月12日 阿久根空襲 死者14名。

8月14日 山口県光市 光海軍工廠空襲 死者738人。

8月14-15日 熊谷空襲 死傷者687人。

8月14-15日 小田原空襲 死者30-50人。

8月14-15日 土崎空襲 死者250人超。

この人たちはいったい何のために亡くなったんだろう…と思います。

すでに戦況は確定していたのに、日本に白旗を下ろさせないために、ただそれだけのために死なざるを得なかったのか? 痛切に不条理な死だと感じます。8月15日が近づくにつれ、その不条理の度はいっそう強まります。その非人道性を、アメリカは決して正当化できないでしょう。

もちろん、アメリカの非人道性を糾弾したとたん、その刃は我が日本にも向くことになります。後知恵と言われるかもしれませんが、終戦の決断を遅らせたことは、やはり蒙昧だったと思います。そして、日本がどれほど国の内外で無茶をし、それを人道の物差しで測ったら、どんな数字が読み取れることか。

とはいえ、被害者だから加害責任を免れるわけでもないし、加害者だから被害を訴えられないわけでもありません。両者は二つながらに追求されるべきことです。

★

上にあげた死者の数(一部概数を含む)は、広島と長崎を除き14,875人。

7月以前も空襲は連日のように続き、沖縄では地上戦があり、死者はまさに累々。

その向こうには、戦死、戦病死した兵士たちの群れ。

その脇を埋め尽くす、無残な死を遂げた異国の人々。

さらに死を免れても、心と体に癒えることのない傷を負った人々の顔、顔、顔。

★

戦争を避けるために武器をとれと言う人もいるし、武器を捨てろという人もいます。

どちらの主張をなすにしろ、今も続く戦争と紛争で傷つく人々のことを、リアリティをもって想像しないと、すべての議論はウソになると思います。

★

何はともあれ、今宵は鎮魂の思いを凝らします。

気球に乗って(中編) ― 2020年08月08日 13時26分37秒

前回、「さっそく見てみましょう」と調子のいいことを言いましたが、ドイツ語がネックになって、気球の旅はいきなり逆風を受けています。まあ、あまり深く考えず、雰囲気だけでもアルプス気分を味わうことにします。

★

この本には、全部で48枚の記録写真が収められています。いずれも大判の2LないしKG判相当で、1ページにつき1枚、裏面はブランクという贅沢な造り。ですから、本書は「写真集」と呼んだ方が正確です。

そのうち第1図から34図までが、この1906年6月29日から30日にかけての冒険飛行の記録で、第35図から48図までは、著者グイヤーが別の機会に空撮した、同様の山岳写真になっています。

冒険の記録は時系列に沿って並べられています。

(上の写真を含め、以下周囲に余白がないものは、原図の一部をトリミングしたもの)

第1図「充填開始」。

6月29日朝、アイガーの高峰(3974m)を背景に、いよいよ「コニャック号」にガスの充填が始まりました。場所はユングフラウ鉄道のアイガーグレッチャー駅の脇です(現在は延伸されていますが、当時はここが終着駅でした)。

第3図「出発前」。

飛行直前の記念撮影です。気球のバスケットに立つのが、船長のド・ボークレア。その手前、腰に手をやった偉丈夫はファルケ。左側の男女二人が、ある意味、今回の主役であるゲプハルト・グイヤーと婚約者のマリーのカップル(マリーは恥ずかしいのか顔を伏せています)。

(使用したインクの違いによって、同じ本の中でも写真によって色合いがずいぶん違います。以下、手元のディスプレイ上で、なるべく原図に近くなるよう調整しました。)

第4図「アイガーグレッチャー駅の鳥瞰」。

いよいよ気球は上昇を始めます。

★

ここで改めて、今回の旅の航跡を確認しておきます。下がその地図。

といっても、これだけだと画面上では何だか分からないので、航跡を書き入れた図と、グーグルマップを並べてみます。

右側の地図で、青い三角形がユングフラウ。その右上、丸で囲ったのがスタート地点・アイガーグレッチャー。そして右下の丸がゴール地点であるジニェーゼの村。

グーグルマップの方は、両地点を今なら最速4時間で車で移動できることを示していますが、グイヤーたちは、気球に乗ってのんびり1泊2日の空の旅です。でも、結構危なっかしい場面もあって、途中風にあおられたかして、航跡がグニャグニャになっている箇所があります。そして、イタリア国境を越えた後で大きく南に迂回し、いったん地図の外に飛び出してから、再び北上してジニェーゼに到達しています。

この旅の途中で、グイヤーがバスケットの中でパチリパチリと撮ったのが、一連の雄大な山岳写真です。

第6図「ユングフラウ」。

気球はスタート直後からすみやかに高度を上げ、高度4000mに達したところで、目の前の乙女の姿を捉えました。大地の峰々と、雲の峰々の壮麗な対照に心が躍ります。

ユングフラウは、アイガー、メンヒと並ぶ「オーバーラント三山」の一つで、その最高峰。高さは4158m。(…というのは知ったかぶりで、私はユングフラウがどこにあるのか、さっきまで知らずにいました。以下の説明も同様です。)

モノとしての本にも言及しておくと、この図はフォトグラビュール(グラビア印刷)で制作されています(全48枚中6枚がフォトグラビュール)。

「グラビア」と聞くと、今の日本では安っぽいイメージがありますけれど、本来の「グラビア印刷」は、それとは全く別物です。その制作は、腐食銅版画を応用した職人の手わざによるもので、そこから生まれる網点のない美しい連続諧調表現は、高級美術印刷や、芸術写真のプリントに用いられました。

ですから版画と同じく、版の周囲に印刷時の圧痕が見えます。

第7図「雲の戦い(Wolkenschlacht)」。

高度はさらに4300mに達し、ユングフラウ(画面左端)を足下に見下ろす位置まで来ました。しかし、その上にさらに積み重なる入道雲の群れ。雲は絶えず形を変え、雷光を放ち、自然の恐るべき力を見せつけています。

(後編につづく)

気球に乗って(後編) ― 2020年08月09日 12時38分10秒

今日も気球の旅を続けます。

第14図 「エーベニフルーとグレチャーホルン」

我々はスイスのベルン州を出発し、その南のヴァレー州に入ろうとしています。エーベニフルー(3962m)とグレチャーホルン(3983m)は、その州境にそびえる峰々。

山々を覆うのは白雲ばかりではありません。不気味な黒雲も飛来して、気球に迫ります。

第18図 「ユングフラウから見たメンヒとアイガー」

「オーバーラント三山」と呼ばれる、ユングフラウ(4158m)、アイガー(3970m)、メンヒ(4107m)を一望しながらの空の旅。写真に写っているのは、アイガーとメンヒで、ユングフラウは、今我々の真下にあります。現在の高度は4300m。(オーバーラント三山の名を意訳すれば、「乙女岳」、「剱岳」、「坊主岳」ですから、こうして見ると、山の名前というのは東西よく似ていますね。)

第21図 「フィンシュターアールホルン」

高度は4500mに上がりました。どちらを向いても万年雪をいただく山また山です。中央の峰は4274mのフィンシュターアールホルン。気球の位置からは、おそらく7~8km東に位置するはずですが、ここまで広い視野を獲得すると、すぐ間近に感じられます。

★

ひょっとしたら、山岳写真を見慣れている人には、上の写真もあまりインパクトがないかもしれません。テレビの山番組を見ても、似たような画像には事欠きませんから。

しかし、ここで想像力を働かせてください。我々は今、グイヤーのカメラの目を借りて、114年前の気球に乗ってるんですよ。あたりは身も凍る冷気に包まれ、風の音だけがヒューヒューと鳴り、頭上には青黒い空が広がり、目の前には巨大な入道雲が見え、眼下には雪をいただく高山が果てしもなく連なっているのです。

しかも、我が身を託す「かご」はフラフラと覚束ないし、ちょっと歩けばギシギシいうし、何か突発事態が生じたら一巻の終わりだし、想像力を発揮しすぎると、即座に恐怖で縮み上がってしまいます。こんなに避暑にふさわしい場所も他にちょっとありません。

★

第22図 「北東から見たアレーチュホルン」

これまた4193mの高峰です。山もすごいが、雲もすごいですね。凄絶といおうか、凄涼といおうか、間近で見たらかなり怖いでしょう。

第26図 「アレッチ氷河とメルイェレン湖」

毎年高山に供給される雪が氷となって流れ下るのが氷河です。ヴァレー州――その南はもうイタリア――にあるアレッチ氷河は、ヨーロッパ・アルプス最大の氷河。写真の手前が氷河で、そこから直角に切れ込んだ谷筋に、小湖が連なっているのがメルイェレン湖。氷河を間近で見るために、降下しながらの撮影。

第27図 「牽引してアレッチ氷河を縦走」

一行は、南北に延びるアレッチ氷河に沿って、地面すれすれの高さを飛び、一部は地上から気球を牽引して進みました(単純に、より近くから氷河を見たかったからです)。

第28図 「アレッチ氷河」

地上から見た光景。

第29図 「アレッチ氷河を振り返ったところ」

一行は氷河をあとにし、ふたたび気球に乗って上昇します。

昼過ぎに出発した旅は、現在午後6時を回ったところです。6月のスイスの日の入りは、午後9時過ぎですから、まだ辺りは明るいです。

第31図 「ブリーク上空の黄昏」

谷あいの町ブリークに差し掛かりました。日が長いとはいえ、山の端に日が沈むと、山麓は、早くも夕闇に包まれます。現在午後7時、高度は4400m。イタリアとの国境が徐々に近づいてきます。

第32図 「ベルナー・アルプス〔スイス側〕を振り返ったところ」

ブリークを過ぎ、もう一山越えればイタリアです。高度4500mから振り返ったスイスの山々。この後、本格的に夜を迎えますが、夜間も気球は休まず南下を続け、その間にイタリア入りをします。当然のことながら、夜間は写真撮影も休止です。

第33図 「アルプスの南、高度6000m」

イタリアに入り、標高1000m前後のなだらかな丘陵が続きます。夜間は低高度を保った気球ですが、夜明け前に一気に上昇し、午前8時30分には、これまでで最高の高度6000mに達しました。ちっぽけな入道雲なら、その頭頂を見下ろす高さです。これが冒険のフィナーレ。

第34図 「ジニェーゼに着陸」

その後、気球は一気に降下態勢に入り、午前9時30分、ジニェーゼの村(標高707m)に無事到着。野花の咲き乱れる下界に帰ってきました。正味21時間の空の旅でした。この後、気球もロープも一切合財をかご詰めして、陸路帰還します。

★

非日常から日常に戻るのはちょっぴり寂しいような、ホッとするような、微妙な感情が交錯しますね。今年の夏は、帰省もまかりならぬという、これまた非日常の夏ですが、こちらの方は、極力早く日常に戻ってほしいです。

ともあれ、こうして文字にしたら、暑中にちょっとした涼が得られました。

(この項おわり)

墓参り ― 2020年08月10日 11時13分30秒

今年の夏はこんな有様ですから、帰省もお墓参りもできません。

しょうがないので、よその家のお墓参りをすることにします。

★

『気球に乗って。ユングフラウを越えてイタリアへ』の紹介記事を書くにあたって、著者ゲプハルト・グイヤーのことを調べていたら、ひょっこり彼のお墓の前に出ました。もちろんネット世界でのことです。

場所はチューリッヒ東郊、バウマの町の一角。

グイヤー家は鉄道事業で成功した、地元の名望家でしたから、そのお墓も立派で、ゲプハルトのお父さんにあたるアドルフ・ハインリヒの肖像を中心に、一族の名前がずらりと刻まれています。ヨーロッパにも、「○○家先祖代々の墓」みたいなのが、やっぱりあるんですね。

20代でユングフラウ鉄道の支配人を務めた、我らがゲプハルト・グイヤーは同家の三男坊。墓石を見ていくと、一族の名前の中に、ゲプハルトと妻マリーの名が、「GEBHARD GUYER 1880 – 1960」、「MARIE GUYER-LÖBENBERG 1878 – 1959」として読み取ることができます。

★

ゲプハルト・グイヤーは気球に乗って広大な視野を獲得しました。

現代の我々は、たとえ懐が素寒貧でも、ネットによってさらに広大な視野を得ることに成功しています。それが良いか悪いか、まあせいぜい良いと思って、より良いものとなるよう努めるしかないんでしょうね。

★

縁あってお墓に詣でたので、夫妻に花を一輪手向けておきます。

グイヤーも日ごろ目にしたであろうエーデルワイス。

花言葉は「大切な思い出」。

それ自体が花のように美しい『Atlas der Alpenflora(アルプス植物図鑑)』(Anton Hartinger & Dalla Torre(著)、Eigenthum und Verlag des Deutschen und Oester(Wien)刊、1884)の表紙から採りました。

流星の夜 ― 2020年08月13日 06時52分30秒

ゆうべ夜中に目が覚めて、ふと「流れ星が見えるかな」と、寝室のブラインドを上げました。そのまま寝床に寝そべって、四角く切り取られた小さな空を、ガラス越しにじいっと見ていました。

月がやけに明るく、薄雲も広がっていましたが、雲間から明るい星がチラチラ見えていたので、はずみでひょいと見えるんじゃないか…と、かすかに期待したんですが、小半時のうちに流星は見えませんでした。

ときどき視界のすみを、光点がひょいと動くんですが、それは「そらし目」――光に鋭敏な周辺視野――に映った星が、眼球運動によってブレただけらしく、いわば私の願望が生み出した“偽りの流星”なのでした。

しかし、流星は見えなくとも、下弦の月が指し示す地平線下の太陽と、その周囲を旋回する彗星(スイフト・タットル彗星)を思い、我々の地球は今、宇宙空間を旅しながら、彼が残したダスト・トレイルに突入したんだな…と想像するのは、なかなか豪壮味のある経験で、寝苦しさをいっとき忘れました。

(古城を照らす下弦の月。フランス・シュノンソー城の古絵葉書。1910年ごろ)

★

流星こそ見えなかったものの、そのとき確かに私の感覚を捉えたものがあります。

リーリーと鳴く、コオロギの声です。

そういえばすでに先週、暦は立秋を迎えていたのでしたね。

秋が来たと目にはっきり見えるわけではありませんが、虫の声にぞ驚かれぬる…というわけで、熱帯夜にも秋の兆しは明瞭でした。

涼を期待すると同時に、ちょっと寂しいものが混じります。

夏の日の研究室にて ― 2020年08月15日 11時49分22秒

昨日、よんどころない事情があって――というのは、プリンターのインクカートリッジを取り換える必要があって――机脇の本を移動させました。その過程で、1冊の本が顔を出して、「おっ」と思いました。

(装丁は著者自ら行い、表紙絵も著者)

■中谷宇吉郎(著) 『寺田寅彦の追想』、甲文社、昭和22(1947)

雪の研究で知られる中谷宇吉郎(1900-1962)が、恩師・寺田寅彦(1878-1935)に寄せた随筆を、一書にまとめた文集です。(個々の文章自体は、昭和13年(1938)に出た『冬の華』(岩波書店)をはじめ、既刊の自著からの再録が多いです。)

それをパラパラ読んで、「うーむ、読書というのは良いものだな」と思いました。

名手の文章を読むのは、本当に贅沢な時間です。なんだか心に滋養分がしみこむような感じがします。

★

季節柄、「寅彦夏話」というのを読んでみます(初出は昭和12年8月)。

「先生は夏になると見違へるほど元気になられて、休み中も毎日のやうに実験室へ顔を出された。そしてビーカーに入れた紅茶を汚なさうに飲みながら、二時間くらゐ実験とはとんでもなく懸けはなれた話をしては帰って行かれた。」

‘理科系あるある’で「ビーカーでコーヒーを飲む」というのがありますが、あの風習は、どうも戦前からあるみたいですね。で、そこで出たのが「化物の話」。(〔 〕は引用者)

「僕〔=寅彦〕も幽霊の居ることだけは認める。然しそれが電磁波の光を出すので眼に見へるとはどうも考へられない。幽霊写真といふやうなものもあるが、幽霊が銀の粒子に作用するやうな電磁波を出すので写真に写るといふ結論にはなかなかならないよ。」

寅彦先生は歯切れがいいですね。

「海坊主なんていふものも、あれは実際にあるものだよ。よく港口へ来ていくら漕いでも舟が動かなかったといふ話があるが、あれなんかは、上に真水の層があって、その下に濃い鹽水の層があると、その不連続面の所で波が出来る為なんだ。漕いだ時の勢力(エネルギー)が全部、その不連続面で定常波を作ることに費やされてしまふので、舟はちっとも進まないといふやうなことが起るのだ。」

こんなふうに怪異を科学的に解説するところが、理学者らしいわけですが、寅彦の真骨頂は、むしろそうした尤もらしい解説以前に、現象への向き合い方に現れています。

「人魂なんか化物の中ぢゃ一番普通なものだよ。あれなんかいくらでも説明の出来るものだ。確か、古いPhil. Mag.(物理の専門雑誌)に」

…と、具体的な誌名を挙げて、人魂に関する原論文を読むよう、若き日の中谷博士に勧め、博士はさっそくそれを実行します。

「読んでみたら、その著者が人魂に遭ったので、ステッキの先をその中に突っ込んで暫くして抜いて、先の金具を握って見たら少し暖かかったとかいふ話なのである。〔…〕要するにそれだけのことで案外つまらなかったと云ったら、大変叱られた。」

寅彦は弟子をこう諭します。

「それがつまらないと思ふのか、非常に重要な論文ぢゃないか。さういふ咄嗟の間に、ステッキ一本で立派な実験をしてゐるぢゃないか。それに昔から人魂の中へステッキを突っ込んだといふやうな人は一人も居ないぢゃないか。

先生の胃の為には悪かったかもしれないが、自分にとってはこれは非常に良い教訓であった。自分は急に眼が一つ開いたやうな気がした。」

先生の胃の為には悪かったかもしれないが、自分にとってはこれは非常に良い教訓であった。自分は急に眼が一つ開いたやうな気がした。」

こんな風に、寅彦は暑中休暇のつれづれに弟子たちと閑談し、目の前の平凡な現象の奥に、いかに重要な論点がひそんでいるか、それを実に面白くてたまらないといった口調で語りつづけ、「時間があれば自分で実験したいのだが…」と、弟子を盛んに焚きつけます。

そこで出た話題は、線香花火の火花の形、金平糖の角の生成、墨流し(マーブリング)の膠質学的研究…等々で、その論を聞いて中谷博士もまた大いに悟るところがあったのでした。いかにも暢気なようですが、そこには真剣で切り結ぶような真率さもあり、真剣なようでいて、やっぱり暢気さが感じられる。実にうらやましい環境です。

★

この本は中谷博士の自筆献辞入りなので、大切にしていたものです。

(献呈先は丁寧に削り取られています。贈られた人が本を売り払うとき、いろいろ斟酌したのでしょう)

しかし、本の山の中に埋もれさせることを、ふつう「大切にしていた」とは言わないので、ここは中谷博士に赦しを乞わなければなりません。

--------------------------------------------------------

【閑語】

今年は夏休みが短いので、夏休みの宿題も例年とはずいぶん違うのでしょう。

ともあれ、夏休みの宿題への取り組み方は、その後の人生の縮図です。

最初にパッとやってしまう子、コンスタントにやり続ける子、最後の最後にようやく腰を上げる子、最初にパッとやろうとして根気が続かず、結局最後になってしまう子…そういう傾向は、大人になっても変わらないことを、私は会う人ごとに確認して、大半から「まさにその通りだ」という証言を得ています。

みんな違って、みんないい…かどうかは分かりませんが、人間、そういうものなのです。

★

ここに来てしきりに思うのは、「人生の宿題」への取り組み方も、同様だということです。私は最後の最後にようやく腰を上げるタイプなので、まだ全く手つかずで、だからこそ「早くやらなくちゃ」と、ジリジリ焦りを感じています。

ただ問題は、「人生の宿題」が何であったか、忘れてしまっていることで、確かに何か宿題を与えられた気はするのですが、それが何だか思い出せません。

★

夏休みも、人生も、宿題が完成しようがしまいが、容赦なく終わってしまいます。

「だから、やらなくてもいいんだ」とまで悟れれば別ですが、なかなかその境地にも達しがたいです。

明治科学の肖像 ― 2020年08月16日 10時57分19秒

寺田寅彦といえば、彼の写っている「生写真」が手元にあります。

といっても、集合写真の一角に写っているだけですが。

(写真の要部拡大)

上は当時の「東京帝国大学理科大学」(現・東大理学部)の卒業写真。

年次は明治39年(1906)で、当時は9月から学校年度が始まったので、この写真は7月の撮影です。写真の大きさは21.5×28cm、台紙も含めると33.5×41.5cmと、かなり大きなものです。

その一番後ろに写っているのが寺田寅彦。

当時の肩書は「物理学講師」で、まだ博士号を取得する前の一理学士の頃です。

漱石は彼をモデルに、『吾輩は猫である』に出てくる「理学士・水島寒月」を造形しましたが、『猫』は当時リアルタイムで連載中だったので、まさにこれがリアル寒月君の風貌ということになります。

★

寅彦もさることながら、この写真自体、明治科学の歴史を伝える興味深いものなので、もう少し仔細に見てみます。

この写真は、日本地質学会の会長も務めた、地質学者の中村新太郎博士(1881-1941)の手元にあったもので、そのご遺族から出たものと思います。私はたまたまヤフオクで見つけました(他にも旧制高校時代の写真や、家族写真なんかと一括で出品されていました)。

写真のいちばん右下に写っているのが、卒業生の一人である中村博士です。

(下の名前一覧と対照しやすいように再掲)

この写真で興味深いのは、写真の台紙裏面に、中村博士自筆のメモが貼付されていて、人物をすべて特定できることです。

(裏面のメモ)

画像では読み取りにくいので、全員書き起こしてみます。(分かりやすいよう、教員は太字にしました。原文にあるカッコ書きは、卒業生の所属学科です。)

▼第5列=最後列

辻卓尓(化)、西澤勇志智(化)、門岡速雄(物)、勝山秀尾(物)、寺田寅彦

▼第4列

山本豊次(化)、大友幸助(化)、吉田得一(物)、粟野宗太郎〔(植)〕、田畑助四朗(植)、川村清(植)、横飛私城(物)、内藤丈吉(数)、柴山本弥(数)

▼第3列

長俊一(化)、坂井英太郎、松原行一、守屋物四郎、本多光太郎、飯塚啓、高木貞治、藤井健次郎、田丸卓郎

▼第2列

垪和為昌、坪井正五郎、三好学、田中館愛橘、箕作佳吉、櫻井錠二、小藤文次郎、鶴田賢次、渡瀬庄三郎、中村清二

▼第1列=最前列

細井貫了(物)、磯野正登(数)、北山心寂(物)、福田為造(物)、石原純(物)、野田勢次郎(質)、中村新太郎(質)

大雑把に言うと、後ろ2列と最前列が学生で、それ以外は教員なのですが、なぜか寺田寅彦だけ最後列の端っこに並んでいて、この辺が彼の奇人ぽいところです。

当時の教職員や学生名簿は、国会図書館デジタルライブラリに収められている『東京帝国大学一覧(明治39-40年)』にすべて掲載されています。それを見ると、この明治39年(1906)に晴れて理科大学を卒業したのは、学科別に、数学科(4)、星学科(0)、理論物理学科(1)、実験物理学科(8)、化学科(6)、動物学科(0)、植物学科(3)、地質学科(3)の計25名で、写真に写っているのは、そのうちの21名です。

それにしても、錚々たる顔触れですね。

当時の最高学府ですから、当然といえば当然ですが、日本の近代科学を牽引した人々がずらり並んでいます。ちなみに3列目の右端に写っている田丸卓郎(1872-1932)は、以前、熊本の旧制五高で物理を教えた人で、同僚の夏目漱石とともに、その頃から寺田寅彦の恩師にあたります。

★

昨日、日本の原爆開発を下敷きにしたドラマ「太陽の子」をNHKでやっていました。

登場人物たちは、軍事研究をめぐる疑問と葛藤を心に抱きつつも、時代はそうした個々人の苦悩をすべて押し流し、日本の科学立国の夢もまた烏有に帰した時代を描く内容でした。

1945年といえば、上の写真に写っている学生たちですら、すでに退官した老先生になっている頃ですが、中には最年長の田中舘愛橘(たなかだてあいきつ、1856-1952)のように、江戸時代に生まれ、戦後まで長く生きた人もいます。

彼らにとって、自らの人生を捧げた科学とは果たして何であったのか? 科学の目的や価値を、突き詰めて考えた人もいるでしょうし、そうでなかった人もいるとは思いますが、そんなことが1枚の写真からいろいろ想像されるのです。

酷暑のみぎり、心に平安を ― 2020年08月17日 09時20分03秒

今日は夏休みなので、のんびりしようと思います。

というか、こう暑くてはのんびりするしかできません。

本当に酷暑でどうにかなってしまいそうです。

★

そういえば、昔、明治時代にあった雪中行軍遭難事件を描いた「八甲田山」という映画がありました(1977年公開)。北大路欣也さんと高倉健さんの渋い演技もさることながら、あの映画で最も印象に残っているのが、極限の低温下で兵士が発狂するシーンです。酷寒の中、絶叫しながら軍服を脱ぎ棄て、褌一丁で走り出す兵士の異様な姿。

「あれは『矛盾脱衣』と呼ばれる現象で、あまりにも寒いと、人間は逆に暑いと勘違いして、服を脱いでしまうのだ」…という趣旨の説明が、ウィキペディアには載っていますが、「寒さで狂ってしまう」あるいは「狂うほど寒い」というのが、なんとも恐ろしく感じられました。

★

一方、「暑さで狂ってしまう」というのは、寒さで狂うよりもポピュラーな気がするんですが、本当に暑さで人間は精神に異常をきたすものなのか?

試みに「暑さ 発狂」で検索すると、こんな画面がパッと出てきます。

どうも、やたらに「発狂」していますね。

その医学的なメカニズムは不明ですが、昔から世間一般がそれを「事実」と受け止めていたことは確かなようです。そして、それを現代において話題にしているのが、もっぱらツイッター界隈であり、ツイッターを好む人は、そういう話題に親和性があることも推測されました。

★

ときに、上の画像検索結果の中で、漫画の一コマが引用されていますが、いずれも日野日出志さんの「ウロコのない魚」(単行本『まだらの卵』所収)からの引用で、これは私の本棚にもあります。

「ものすごく暑い夏がつづいていた…」「その暑さの中で少年は毎夜恐ろしい夢にうなされていた」という冒頭から、「ゆ、夢の内容を…!!」「思い出したーーっ!!」と絶叫するラストに至るまで、本当に悪夢のような暑さと狂気を感じさせる作品でした。でも、読むとちょっと汗がひきます。

最近のコメント