ヴンダー日和 ― 2013年03月08日 08時37分25秒

温かくなりました。

心が浮き立つ一方、薄曇りの空、おぼろな日差しに、何となく頭がどんよりとします。

心が浮き立つ一方、薄曇りの空、おぼろな日差しに、何となく頭がどんよりとします。

★

ロンドン在住のジュエリーデザイナー&フォトグラファーの Kotomicreations さんが、美しい写真と平明な文章で、英国内外の「美&驚」スポットを紹介するブログ、「Visual 標本箱」。2010年にスタートして、いまや膨大な画像と情報の集積場所となっています。

その最近の記事で、オランダのレンブラント・ハウス博物館が紹介されているのですが、それを拝見して、あの画家のレンブラント(1606-1669)が、自宅兼アトリエにヴンダーカンマー(彼はオランダ人ですから、そうは呼ばなかったでしょうが)を築いていたことを知りました。

■Rembrandt House Museum(レンブラント・ハウス博物館)-2-

http://kotomicreations.blog69.fc2.com/blog-date-20130305.html

彼は著しい浪費家であり(ヴンダーカンマーはその原因であり、同時に結果でもありました)、晩年は経済的に完全に破綻してしまい、その珍奇コレクションも競売に付されたため、現在はその跡をとどめていません。しかし、その際作られた競売リストによって、彼のコレクションの全容をうかがうことができるらしいです。

上の記事によれば、それは「アウグストゥス帝、ネロ帝の胸像、東インド会社経由のアジアの皿、鉱物・貝類標本、版画類、本、写本、剥製、昆虫・植物標本、地球儀、ガラス器、コイン、メダル…等々」から構成されており、人工物と自然物が混淆した、まさに絵に描いたようなヴンダーカンマーであったようです。現在、博物館となっている旧居には、それをもとに、彼のコレクション室が再現されています。

私は美術については淡白な方ですが、この一事を以て、レンブラントがいっぺんに好きになりました。ヴンダー好きであり、そして後先考えぬ浪費家であった(らしい)ところが、床しい先達として身近に感じられます。

★

そんなわけで、レンブラントとは全然関係ありませんが、今日はちょっとヴンダー味の濃い一角を撮ってみました。

私が憧れるのは、もちろん自然物中心の「理科室風驚異の部屋」であることはまちがいありません。でも、人の手になる珍物っぽい品も嫌いではありません(むしろ好きです)。

ここの主は何といっても、この目玉ボルト。

ドールアイを螺子(ねじ)に埋め込んだもので、元は某アーティスト氏が手慰みに作ったものと聞きました。

ドールアイを螺子(ねじ)に埋め込んだもので、元は某アーティスト氏が手慰みに作ったものと聞きました。

倒せば眠り、起こせばゆっくりと目を開けます。

だから何だという気もしますが、春の日永に、こちらも半眼で対話するにはちょうどいい相手のような気がします。

休日はデロールへ(附・国書刊行会からの挑戦状) ― 2012年11月03日 17時15分46秒

最近、みんなが実感をこめて口にする言葉。「今年は秋がなかった。」

ええ、本当に寒くなりました。

★

さて、久しぶりにパリの老舗博物商の話題。

「休日はデロールへ」と言っても、実店舗は日曜は休みだそうですが、しかし、日曜だろうと盆正月だろうと、いつでもデロールに行ける時代がついにやって来ました。各地の博物館ではお約束のヴァーチャルツアーが、ついにデロールでも始まったからです。

ええ、本当に寒くなりました。

★

さて、久しぶりにパリの老舗博物商の話題。

「休日はデロールへ」と言っても、実店舗は日曜は休みだそうですが、しかし、日曜だろうと盆正月だろうと、いつでもデロールに行ける時代がついにやって来ました。各地の博物館ではお約束のヴァーチャルツアーが、ついにデロールでも始まったからです。

ペパーミントグリーンの壁。

デコラティブな漆喰仕上げの天井。

木製の什器類。

その空間全体に満ちあふれる、剥製・剥製・剥製、標本・標本・標本。

美しくも不思議な世界がそこにはあります。

強いて難点を言えば、ちょっと小綺麗すぎる気がしなくもありません(火事で修繕されたばかりのせいもあるでしょう)。個人的にはもう少しアヤシサが欲しいのですが、稀有な空間であることは間違いありません。

★

この情報、実は私のオリジナルではなくて、Tizit さんに教えていただきました。

どうもありがとうございました。

Tizit さんの熱い思いが伝わる元記事は以下。(なお、投稿者は fumi さん名義になっていますが、ここでは以前から耳に親しい Tizit さんという HN でお呼びします。)

★

で、さらに Tizit さんの別記事に便乗ですが、以下は、これまたとびきり濃厚なヴンダー風味の内容で、驚異の部屋に関心のある人であれば、目を剥くこと必定。

記事の表題にある「私が選ぶ国書刊行会の3冊」という小冊子、その内容は各界著名人が、同社の刊行物について語るというもののようですが、ここで問題となるのはその表紙です。上の Tizit さんの記事でご覧いただけるように、これが古今東西の珍物を配列した、まさに「紙のヴンダーカンマー」とも呼ぶべきデザインで、しかも個々のアイテムについては一切の説明がありません。いかにも謎めいています。

「国書刊行会っていうのはな、そんな簡単に分かった気になってもらっちゃ困るんだよ。どうだ、そこのお前さん、こいつらの正体が分かるか?」という、高踏的な挑戦状のようにも感じられます。

その挑戦に応えられた Tizit さんの赫たる戦果が、上の記事では報告されています。何せモノの正体に加えて、できればその直接的な画像ソースまで特定しようというのですから、これはものすごい難仕事で、Tizit さんの力技には只々呆然です。

さらに私の功績(笑)にも言及していただいた、その追加報告は以下。

しかし、Tizit さんの奮戦にもかかわらず、陥落しないモノたちがまだまだ複数あって、依然不敵な、そして奇怪な笑みを浮かべています。

博識自慢の方、検索自慢の方、ぜひ勇を奮って、この挑戦に応じられんことを!

理想の理科室風書斎を求め、世界のライブラリーに分け入る ― 2012年08月19日 18時19分49秒

私は書斎や図書館の写真集やウェブサイトが好きで、わりと見ているほうだと思いますが、このサイトの存在は、今日はじめて知りました。

■Beautiful-Libraries.com : The Most Beautiful Libraries in the World

http://www.beautiful-libraries.com/index.html

管理人のBeth さんは、かなり執念を持ってこれらの画像を集めたのでしょう。画像ソースもネットあり、雑誌あり、写真集ありと、多様です。私もまったく初めて見る画像がたくさんあって、見ていて驚きの連続でした。

一般家庭から大邸宅まで、さまざまな規模の個人ライブラリー。大学や教会や国家が威信をかけて築いた巨大な図書館。どれもそれぞれに素晴らしい空間です。

で、私の最大関心事は、「理科室風書斎」づくりの参考になるような、理科趣味、あるいはヴンダー趣味と、書斎空間を融合させたような例はあるだろうか?という点にあったので、膨大な量の画像を見て回りながら、そこに興味を一点集中させていました。

しかし、これがなかなかありません。

博物コレクションの形成は、19世紀にあっては非常にポピュラーな趣味だったので、そうしたものが本の山と共存している例が、今でもちょっとぐらいあってもいいはずなのに、現時点では非常に稀なようです。それ自体一つの発見でした。

私は敢然と我が道を行くほど強くないので、どうしても何かお手本が欲しいのですが、どうもなかなか道は険しいです。

★

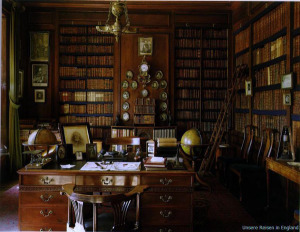

そんな中、いくつかお気に入りの画像を見つけたので、とりあえずメモ代わりに貼っておきます。

(English Country House Libraries>page1より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-1.html)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-1.html)

イングランド北西部、リバプールとマンチェスターの中間にある旧領主館「ダナム・マジー Dunham Massey 」に設けられたライブラリーの光景。専用のガラスケースに入ったアーミラリー・スフィア(左)とオーラリー(右)が、天文古玩的に心惹かれます。古風な科学機器類がさらに充実していたら、言うことなしですね。

(English Country House Libraries>page9より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-9.html)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-9.html)

こちらは、ウェールズの北方、イングランドとの境に近いレクサム郊外に立つ、Erddig House(Erddig はアーシッグまたはエアシッグと発音するらしい)の邸内。天球儀と地球儀のペア、それと写真右端の机上に、18世紀前半のものと思われる古風な顕微鏡(通称カルペパー・タイプ)が見えるのがポイントです。

(それと、いろいろ画像を見比べてみて、こういうダークブラウンを基調とした部屋が、自分としてはいちばん落ち着くことを再認識しました。こういう点では意外に保守的です。)

(English Country House Libraries>page11より

http://www.beautiful-libraries.com/3500-11.html)

顕微鏡が出たので、望遠鏡のある書斎の例も見てみます。

写真は、アイルランド中部のウェストミースにあるタリナリー(Tullynally)城の書斎。

窓辺に真鍮製の小さな屈折望遠鏡が置かれていますが、この手の望遠鏡は、文字通り ”library telescope” とも呼ばれます。書斎の主はここに腰を下して、昼間は地上の景色を、夜は月を眺めたりしたのでしょう。(はっきりしませんが、像は正立かな?と思います。)

http://www.beautiful-libraries.com/3500-11.html)

顕微鏡が出たので、望遠鏡のある書斎の例も見てみます。

写真は、アイルランド中部のウェストミースにあるタリナリー(Tullynally)城の書斎。

窓辺に真鍮製の小さな屈折望遠鏡が置かれていますが、この手の望遠鏡は、文字通り ”library telescope” とも呼ばれます。書斎の主はここに腰を下して、昼間は地上の景色を、夜は月を眺めたりしたのでしょう。(はっきりしませんが、像は正立かな?と思います。)

この写真から思い出すのは、アイルランド貴族のウォード夫人が著した『望遠鏡指南』(1859)(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/03/26/304129)の表紙絵↓です。

ささやかなベランダ観望派の方も、いっときアイルランド貴族になったつもりで筒先を天に向ければ、豪奢な気分が味わえるのではないでしょうか。

★

敢然と、とはいきませんが、これからも少しずつ手探りで、我が道を進みたいと思います。理想に達することは永遠にないにしても…。

「宇宙の夢」…スペースエイジを彩った児童書の世界 ― 2012年06月21日 21時00分46秒

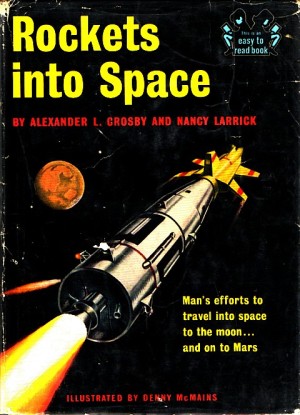

(Crosby & Larrick, Rockets into Space, 1959.)

宇宙船、ロケット、人工衛星、宇宙ステーション、月旅行、火星探検…

東西冷戦を背景に、妖しくも華麗に咲いた「宇宙時代」のイメージ群。

それに関しては、下記のような驚くべきサイトが存在します。

宇宙船、ロケット、人工衛星、宇宙ステーション、月旅行、火星探検…

東西冷戦を背景に、妖しくも華麗に咲いた「宇宙時代」のイメージ群。

それに関しては、下記のような驚くべきサイトが存在します。

■Dreams of Space - Books and Ephemera

Non-fiction children's books about space flight from 1945-1975.

http://dreamsofspace.blogspot.jp/

タイトルには「1945~1975」とありますが、実際にはもうちょっと幅広く、1930年代から80年代初頭にかけて発行された、宇宙飛行に関する児童書類をひたすら紹介しているサイトです。

ブログ主のJohn Sisson さんは、UCI(カリフォルニア大学アーバイン校)の司書をされている方だそうで、さすがに情報の整理が行き届いています。ページの右側にある“Labels”欄を見ると、紹介資料が発行年別に整然と配列されていて、イメージの時代的発展や変化が一目瞭然。

解説は英語ですが、全編ほとんど画像で埋まっているので、眺めるだけでも楽しいサイトです。

上記のラベルをたよりに、「ええと、自分が生まれた年には…ふむふむ。じゃあ、小学4年生の頃は…ああ、なるほど」 という風にご覧いただくと、いろいろ新しい発見があるかもしれません。当然のことながら、日本と共通する部分も、違う部分もあって、当時を思い起こすといろいろ感興を催します。(この辺は R40 の話題です。。。)

ジョバンニが見た世界(番外編)…くるみの化石 ― 2012年04月15日 14時12分53秒

ちょっと表題と離れますが、一時休載されていた「スチームパンク大百科」 (http://steampunk.seesaa.net/)が、先月から再開されたことを、大変喜んでいます。

「古雅にして奇」である、そのコンテンツも素敵ですし、また管理人である麻理さんが「身辺日常を、お気に入りの世界に作り替えていく」姿勢を堅持され、日々たゆまず実践されているのを拝見するたびに、とても勇気づけられる思いです。

その最近の記事の中で、麻理さんは理科室趣味をテーマとして取り上げ、東京北区にある不思議なお店 Café SAYA と、そのオンライン店舗である「きらら舎」を紹介されています(手前味噌で言うと、「天文古玩」もチラリと言及されています)。

Café SAYA については、以前「URANOIA」というイベントをご紹介したことがありますが(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/10/28/5455091)、その後も気になりながら、いまだ訪問の機会を得られない、私にとっては依然夢幻的な場所です。

こういう風に、私の中で気になっている(でも、その色合いにおいて少なからず異なっている)2つのサイトが結び目を作っているのを知ると、「不思議さの自乗」で、不思議さがいっそう際立つ感じです。

★

その不思議な気分にあやかって、私も連想で記事を書くことにします。

私自身のもとに「きらら舎」さんから届いたモノといえば、これまで何回か言及した、フジイキョウコさんの快著『鉱物アソビ(Ishi-Asobi)』、それに下のクルミの化石。

もちろん、これを買おうと思い立ったのは、『銀河鉄道の夜』の次のシーンからの連想であることは言うまでもありません(以下、引用は「青空文庫」より)。

◆ □ ◆

「行ってみよう。」二人は、まるで一度に叫んで、そっちの方へ走りました。その白い岩になった処の入口に、〔プリオシン海岸〕という、瀬戸物のつるつるした標札が立って、向うの渚には、ところどころ、細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。

「おや、変なものがあるよ。」カムパネルラが、不思議そうに立ちどまって、岩から黒い細長いさきの尖ったくるみの実のようなものをひろいました。

「くるみの実だよ。そら、沢山ある。流れて来たんじゃない。岩の中に入ってるんだ。」

「大きいね、このくるみ、倍あるね。こいつはすこしもいたんでない。」

「早くあすこへ行って見よう。きっと何か掘ってるから。」

二人は、ぎざぎざの黒いくるみの実を持ちながら、またさっきの方へ近よって行きました。左手の渚には、波がやさしい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には、いちめん銀や貝殻でこさえたようなすすきの穂がゆれたのです。

◆ □ ◆

銀河旅行の途中で、二人の少年が立ち寄ったプリオシン海岸。

「プリオシン」とは、新生代第三紀の「鮮新世」を指す地質学上の用語です。ざっと500万年から260万年の昔。

このクルミも、ちょうどその時代にユーラシア大陸の西の端(付記参照)で実ったもの。

この品は東京サイエンス社から仕入れたものらしく、届いた時には同社標準の灰白色のプラスチックケースに入っていました。しかし、何といっても『銀河鉄道』ゆかりの品ですから、改めてガラスドームにうやうやしく収めることにしました。

このドームはウォッチコレクション用のもので、時計をぶら下げる金具が最初から付属します。そこに針金で吊るしてみたのですが、我ながら、なかなか良い風情(自画自賛)。

★

ときに余談ながら、『銀河鉄道』の世界では、眼鏡をかけた大学士とその調査チームが、プリオシン海岸で盛んに化石の発掘を進めています。あの人たちはいったい何者なのでしょう? 銀河鉄道に乗って彼岸に達することを許されない、永遠に化石発掘の妄執にとらわれた、業の深い学者の幽魂なのでしょうか?

私はあのシーンを読むと、昔読んだ小松左京の「骨(こつ)」という作品を思い出して、ヒヤッとします。「骨」の舞台も、死の匂いが漂う不思議な世界です。そこで骨の発掘作業に取り組む学者と、その後を継いだ男が最後に知った真実とは…。もう少しで、もう少しで真実に達する…と、憑かれたように、男がつるはしを振るい続けるシーンが、子ども心に怖かったです。

【付記】 ラベルには「Bas-Rhin, France」の産地表示があります。しかし、Bas-Rhin(下ライン;ライン川下流域)が位置するのはドイツ~オランダ国内ですから、「フランス」というのは産地ではなくて、輸出元を示すのでしょう。

驚異の「驚異の部屋コレクション」 ― 2012年01月25日 21時09分08秒

(望遠鏡がいっぱいの驚異の部屋。

出典:http://www.kunstkamera.ru/exposition/4floor/observatory/4_XVI_03/)

ゆうべは6周年の祝いで、すっかりテンションが上がりました。

ここはひとつ気を落ち着けていきましょう。

(ちなみに誰もつっこんでくれないので、自分で書きますが、前回の童子は私です。)

とはいえ、なかなか気を落ち着けるどころの話ではありません。

何と、こんなページがあったとは!

↓のサイトを一目見るなり、己の不明を恥じて死にたくなりました(でも死にません)。

まさに驚異の部屋総まくり。

ついに世界中のヴンダーカンマーを、PC上でいつでも召喚できる時代となりました。

■【驚異の部屋】現存するヴンダーカンマーまとめ【珍品蒐集室】

http://matome.naver.jp/odai/2131755669132466801?&page=1

それにしても… うーむ…

言葉が出てくるまでちょっと時間がかかりますね。

後ほどゆっくり拝見するつもりですが、これを全部見て回ったら、心と脳にかなり深刻な影響があるんじゃないでしょうか。

紹介されている対象もすごいですが、これを集積された方(Sakaeeeeeeさん)には心底敬意を表します。

出典:http://www.kunstkamera.ru/exposition/4floor/observatory/4_XVI_03/)

ゆうべは6周年の祝いで、すっかりテンションが上がりました。

ここはひとつ気を落ち着けていきましょう。

(ちなみに誰もつっこんでくれないので、自分で書きますが、前回の童子は私です。)

とはいえ、なかなか気を落ち着けるどころの話ではありません。

何と、こんなページがあったとは!

↓のサイトを一目見るなり、己の不明を恥じて死にたくなりました(でも死にません)。

まさに驚異の部屋総まくり。

ついに世界中のヴンダーカンマーを、PC上でいつでも召喚できる時代となりました。

■【驚異の部屋】現存するヴンダーカンマーまとめ【珍品蒐集室】

http://matome.naver.jp/odai/2131755669132466801?&page=1

それにしても… うーむ…

言葉が出てくるまでちょっと時間がかかりますね。

後ほどゆっくり拝見するつもりですが、これを全部見て回ったら、心と脳にかなり深刻な影響があるんじゃないでしょうか。

紹介されている対象もすごいですが、これを集積された方(Sakaeeeeeeさん)には心底敬意を表します。

真・天文古玩…スウェーデンに住む驚異のコレクター ― 2011年05月27日 21時15分12秒

例の仕事は全然片付きませんが、気分転換に記事を書いてみます。

このブログは「天文古玩」を看板にかかげているものの、これはいわば羊頭狗肉の類で、世の中には、本当に天文古玩の名にふさわしい場所や人が、他にいろいろと存在しています。

たとえば、スウェーデンのThomas Sandberg(トマス・サンドベリ)さんの驚きのサイト。

「スウェーデンと驚異科学の世界へようこそ!

私は、主に科学の歴史と、19世紀に関連した品に興味を持っています。

私たち夫婦は、ともに珍奇なものや非凡なものに惹かれており、

そのことは以下の各項目をご覧いただければお分かりでしょう。

私たちのコレクションの一部を展示した、この小旅行を

皆さんが楽しんでいただければ幸いです。」 (トップページのサイト紹介文より)

サンドベリさんの蒐集は、オーラリーや天文古書といった天文系のモノに加えて、光学応用玩具(optical toys)や、解剖モノ、オカルト関係、吸血鬼グッズなど、まさにヴンダーな品揃えで、見ているだけで子供のようにワクワクしてきます。しかも量だけでなく、質の方もすばらしい。いずれも保存状態の良い美品ぞろいで、きっとお値段の方もすばらしいに違いありません。

このサイトを知ってから、私もマネをして同じ(と言っても、保存状態は今イチの)古書を買ってみたり、あるいは、サンドベリさんから直接モノを購入させてもらったこともありますが、スケールの違いは明々白々。まあ、目標とするには余りにも険峻な存在ですけれども、こういう人を知るにつけ、天文古玩の世界の奥深さをしみじみと感じます。

それに、サンドベリさんは、「モノとしての天文古書」の魅力を説いて止まぬ人であり、しかも「学問的な著作よりも、通俗天文学(Popular Astronomy)の本こそ、自分の関心の的だ!」と公言する、私が知る限りでは唯一の人なので、その点でも頼もしい先達として、勝手に私淑しているような次第です。

皆さんも、是非そのコレクションの凄さを味わってみて下さい。

電脳惑星儀 ― 2011年04月16日 11時15分01秒

窓から外を眺めていたら、どこからか盛んに桜の花びらが舞ってくるのが見えます。

「落花枝にかえらず」というのは、どうも男女の仲について云う、情に絡んだ表現らしいですが、「覆水盆にかえらず」という即物的な言い回しよりも、ずっと優しい感じがします。

生きていく中で、時計の針を逆転させたいと願うことは多々ありますが、そういうときに「落花枝にかえらず」と静かに呟くのが、人生の知恵というものかもしれません。

「落花枝にかえらず」というのは、どうも男女の仲について云う、情に絡んだ表現らしいですが、「覆水盆にかえらず」という即物的な言い回しよりも、ずっと優しい感じがします。

生きていく中で、時計の針を逆転させたいと願うことは多々ありますが、そういうときに「落花枝にかえらず」と静かに呟くのが、人生の知恵というものかもしれません。

★

さて、前の記事はあまり内容がなかったので、「モノ」ではありませんが、美しいイメージだけでも載せておきます。

つい先日、人から教えてもらったページ。

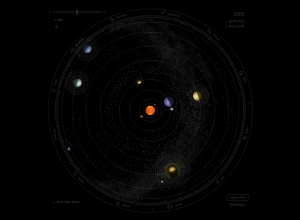

http://dd.dynamicdiagrams.com/wp-content/uploads/2011/01/orrery_2006.swf

http://dd.dynamicdiagrams.com/wp-content/uploads/2011/01/orrery_2006.swf

漆黒の宇宙を静かに回る惑星たち。PC上で動作する現代のオーラリーです。

惑星ばかりでなく、小惑星もザラザラと流れるように回る姿が美しい。

右下に、Copernican と Tychonian の切り替えボタンがあって、コペルニクスの太陽中心モデルと、ティコ・ブラーエの地球中心モデルが比較できるようになっています。その他、年月日の指定や回転速度の変更も自由にできるので、いろいろな使い方ができそうです。

物憂い春の宵にぼんやりと眺めて、時の移ろいに思いを馳せるのもいいですね。

乱反射するイメージの海 ― 2011年01月04日 20時36分50秒

以前、Lagado研究所さんに教えていただいたページ。

■Black-pool http://black-pool.tumblr.com/

いろいろなサイトから、美しくもちょっと奇妙なイメージを切り取っては、ひたすら貼り続けるというページです。

どういう風に運営されているのかよく分からないんですが、毎日たくさんの画像が登場しては消えていきます(でもArchiveを開けば、過去の分も見ることができます)。

ここで最近ある画像を見つけて、リンクをたどっていくうちに…

…ということを書こうと思ったのですが、何だか風邪の引き始めのようなので、思わせぶりに次回以降に続きます。

天文骨董と大コレクターの世界 ― 2010年12月29日 14時15分08秒

(↑アンドレアス・セラリウスの星図帳より南天星座図。ウィキメディアコモンズより転載。ちなみに、図の左下で望遠鏡を覗いているのは、以前ペーパー・アストロラーベの記事で触れた人物です。http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/11/28/5545383 あれの出典はセラリウスだったんですね。)

一気に「気」を放出してしまいボーっとしていますが、結局、年末年始もブログの方は通常ペースで営業することになりそうです。

★ ★

豪華な彩色を施した古星図、アンティークの天球儀、ブラスの輝きもまばゆい18世紀の反射望遠鏡…。滋味豊かな、そして夢のある天文骨董の世界。

そういう世界に憧れつつも、まあ普通は図録を眺めたり、それらしい復刻品でムードを味わうだけで満足するのが、普通の古玩好きの生態ではないかと思います。もちろん私もその一人です。

しかし、世の中にはそうしたチンマリした世界を超えて、図録の世界から飛び出したような「正真正銘、金箔つきのホンモノ」(何せ本当に豪華な金彩が施されていたりするのです)を、個人で入手され、愛蔵される方もいらっしゃるのです。

量の違いは質の違いを生むと言いますが、蒐集の世界に関して、それは完全に当てはまります(ここでいう「量」は、主に資力のそれです)。同じ蒐集という言葉で呼ばれても、大コレクターのそれは、小市民的蒐集とは全く別の世界です。まあ、だからこそ小市民的なコレクターであっても、それは大コレクターのミミックではなく、独自の価値を持ち得るとも言えますが、それにしてもスゴイです。驚嘆です。

以前、コメントを頂戴した toshiさんのブログ、「泰西古典絵画紀行」。

■泰西古典絵画紀行 http://blog.goo.ne.jp/dbaroque

ブログタイトルからも分かるように、toshiさんは、もともと筋金入りの美術コレクターで、主にオランダ・バロック絵画を中心にコレクションを構築されてきたのですが、そこにかつて天文少年だった「星ごころ」が加わり、最近は天文関係の品々の蒐集にも力を入れておられる…というのを最新の記事(※)を拝見して再度知りました。

(※)天球儀と古星図(1)

http://blog.goo.ne.jp/dbaroque/e/986ce89bf2e6029ddda5f4f5bd2ddc8e)

グロティウスの星座図帳(第2版、1621)、セラリウスの(シラーに基づく)キリスト教天球図(1660)、フラムスティード天球図譜(パリ版第2版、1795)といった品々が、「天球儀と古星図(1)」には登場しています。とても豪華です。(1)というからには、(2)以下もあるはずで、そちらにはいったいどんな名品が登場するのか、今から期待が高まります。

★

うーん、それにしてもスゴイですね。

そういうコレクターの存在自体が、何だか遠い異国のもののようにも感じられます。

一気に「気」を放出してしまいボーっとしていますが、結局、年末年始もブログの方は通常ペースで営業することになりそうです。

★ ★

豪華な彩色を施した古星図、アンティークの天球儀、ブラスの輝きもまばゆい18世紀の反射望遠鏡…。滋味豊かな、そして夢のある天文骨董の世界。

そういう世界に憧れつつも、まあ普通は図録を眺めたり、それらしい復刻品でムードを味わうだけで満足するのが、普通の古玩好きの生態ではないかと思います。もちろん私もその一人です。

しかし、世の中にはそうしたチンマリした世界を超えて、図録の世界から飛び出したような「正真正銘、金箔つきのホンモノ」(何せ本当に豪華な金彩が施されていたりするのです)を、個人で入手され、愛蔵される方もいらっしゃるのです。

量の違いは質の違いを生むと言いますが、蒐集の世界に関して、それは完全に当てはまります(ここでいう「量」は、主に資力のそれです)。同じ蒐集という言葉で呼ばれても、大コレクターのそれは、小市民的蒐集とは全く別の世界です。まあ、だからこそ小市民的なコレクターであっても、それは大コレクターのミミックではなく、独自の価値を持ち得るとも言えますが、それにしてもスゴイです。驚嘆です。

以前、コメントを頂戴した toshiさんのブログ、「泰西古典絵画紀行」。

■泰西古典絵画紀行 http://blog.goo.ne.jp/dbaroque

ブログタイトルからも分かるように、toshiさんは、もともと筋金入りの美術コレクターで、主にオランダ・バロック絵画を中心にコレクションを構築されてきたのですが、そこにかつて天文少年だった「星ごころ」が加わり、最近は天文関係の品々の蒐集にも力を入れておられる…というのを最新の記事(※)を拝見して再度知りました。

(※)天球儀と古星図(1)

http://blog.goo.ne.jp/dbaroque/e/986ce89bf2e6029ddda5f4f5bd2ddc8e)

グロティウスの星座図帳(第2版、1621)、セラリウスの(シラーに基づく)キリスト教天球図(1660)、フラムスティード天球図譜(パリ版第2版、1795)といった品々が、「天球儀と古星図(1)」には登場しています。とても豪華です。(1)というからには、(2)以下もあるはずで、そちらにはいったいどんな名品が登場するのか、今から期待が高まります。

★

うーん、それにしてもスゴイですね。

そういうコレクターの存在自体が、何だか遠い異国のもののようにも感じられます。

最近のコメント