南京・紫金山天文台 ― 2006年05月17日 05時54分36秒

昨日の夜中、無事中国から帰ってきました。

今回は天文とは直接関係のない旅でしたが、現地で時間に余裕ができたので南京の紫金山天文台を見てきました。

ここは、中華民国時代の1934年に創建された、中国では最も歴史のある近代的天文台の一つ。

美しい緑の中に点在する、重厚な石造りの建物群が予想以上に良い雰囲気でした。メイン機材がドイツ製(カール・ツァイス)ということもあり、何となく全体のムードもドイツ風。

上の写真は子午儀室の入口。「子午儀」の書体と、古風なランプの取り合わせがアンティークな味わいです。

訪問する前は、同天文台は現役で活動しているのかと思っていたのですが、すでに活動を終えて久しいらしく、今では一種の記念館のようになっていました。ただし、あまり整備が行き届いておらず、廃墟のような趣の建物も多いのですが、そこがまた私には好ましかったです。

紫金山天文台には、日本の昭和天文史と切り離せない歴史的エピソードもあるので、その辺のことは稿を改めて記述したいと思います。

■5月18日付記

いいかげんなことを書いてすみません。

よくよく話を聞いてみると、組織としての紫金山天文台は健在で、各地に観測サイトを設けて、今も最先端の研究に取り組んでいますが、南京市内にある紫金山頂の施設群はすでに現役を終えた、というのが真相のようです。

(東京天文台と同じような感じですね。)

同天文台公式サイト http://www.pmo.ac.cn/index.asp (中文)

イライジャ・バリット著 『宇宙の地理学』(1) ― 2006年05月18日 05時58分02秒

Elijah Burritt

The Geography of the Heavens and Class Book of Astronomy.

New York, Huntington & Savage, 1843 (5th ed.)

教科書というのは、あまり面白くないのが相場ですが、そこには自ずと時代の刻印も押されています。

掲出したのは、イライジャ・バリット(1794-1838)による『宇宙の地理学』(1833初版)。

バリットは天文学者として将来のある人でしたが、この本の出版後まもなくして、テキサス共和国(1836年メキシコから独立、1845年合衆国に併合)への遠征旅行中に黄熱病で客死しました。

著者の死後もこの本は売れに売れ、H・マッティソンによる1856年改訂版の序には、「改訂以前にすでに25万部が売れた」とあります。当時としては大変なベストセラーで、アメリカにおける19世紀前半の代表的テキストといえるでしょう。

全体にまじめな記述が多いのは教科書だから当然ですが、いっぽうには当時の怪しげな説も随所に引用されています。

★火星が赤いのは大気の層が極端に厚く、濃いからである。

★最近の観測によれば、土星の輪は液体から成る。…この液体の輪はいつか土星に落下し、大洪水を引き起こすだろう。地球の輪がノアの洪水を引き起こしたように。

★太陽の輝きは、太陽大気中に浮かぶ光る雲から生まれる。黒点は大気の隙間から見える太陽の本体に他ならない。

★月の東部には大都市があり、赤道のすぐ北側には運河が伸び、また植物の繁茂している地域もあるらしい。

…等々。これも時代でしょう。

The Geography of the Heavens and Class Book of Astronomy.

New York, Huntington & Savage, 1843 (5th ed.)

教科書というのは、あまり面白くないのが相場ですが、そこには自ずと時代の刻印も押されています。

掲出したのは、イライジャ・バリット(1794-1838)による『宇宙の地理学』(1833初版)。

バリットは天文学者として将来のある人でしたが、この本の出版後まもなくして、テキサス共和国(1836年メキシコから独立、1845年合衆国に併合)への遠征旅行中に黄熱病で客死しました。

著者の死後もこの本は売れに売れ、H・マッティソンによる1856年改訂版の序には、「改訂以前にすでに25万部が売れた」とあります。当時としては大変なベストセラーで、アメリカにおける19世紀前半の代表的テキストといえるでしょう。

全体にまじめな記述が多いのは教科書だから当然ですが、いっぽうには当時の怪しげな説も随所に引用されています。

★火星が赤いのは大気の層が極端に厚く、濃いからである。

★最近の観測によれば、土星の輪は液体から成る。…この液体の輪はいつか土星に落下し、大洪水を引き起こすだろう。地球の輪がノアの洪水を引き起こしたように。

★太陽の輝きは、太陽大気中に浮かぶ光る雲から生まれる。黒点は大気の隙間から見える太陽の本体に他ならない。

★月の東部には大都市があり、赤道のすぐ北側には運河が伸び、また植物の繁茂している地域もあるらしい。

…等々。これも時代でしょう。

イライジャ・バリット著 『宇宙の地理学』(2)…ラブクラフトのことなど ― 2006年05月19日 04時09分34秒

ときに余談ながら、あの怪奇作家H・P・ラブクラフト(1890-1937)も、この本に魅せられた一人だそうです。(このことは、彼の愛好家のサイトで知りました。 http://www.hplovecraft.com/life/interest/astrnmy.asp)

■ ■ ■

「母方の祖母は私が6歳の時に亡くなりましたが、彼女は熱心な天文愛好家でした。

その専門知識を、祖母はレイファム女学校―彼女はそこで教育を受けました―で身に付けたのです。

祖母は自ら空の美しさについて教えてくれることはありませんでしたが、私の宇宙科学への嗜好は、彼女の素晴らしい、しかしいささか古臭い天文学書のコレクションに多くを負っているのです。

祖母が持っていたバリットの『宇宙の地理学』は、今私の書斎で最も価値のある本です。」

(1915年付け知人あて書簡)

■ ■ ■

ラブクラフトは、「クトゥルー神話」に結実する異教的な怪物世界を創造した人。その嗜好に前世紀の天文学書が影響していたとは意外ですが、聞けばナルホドという感じもします。

(とはいえ、上記サイトには彼がアインシュタインやパロマー望遠鏡のように尖端的なものにも関心があったことが書かれています)。

南京・紫金山天文台と昭和の憂鬱 ― 2006年05月20日 18時34分06秒

(紫金山天文台に残る カール・ツァイス製60cm反射望遠鏡)

先日(5月17日)書いた紫金山天文台の件について書きます。

内容的に「リリカルな郷愁の天文趣味」というには、あまりにも現実的な話なのですが、これも昭和天文側面史と思い、敢て掲載しました。なお、以下の通り関連情報がごく断片的なので、識者のご教示を得られれば幸いです。

紫金山天文台は、前身の国立中央研究院天文研究所まで遡れば、1928年以来の歴史を持ちます。

当時の蒋介石政権はドイツから軍事顧問団を受け入れるなどドイツと密な関係にあり、ドイツ商人も中国国内で盛んに兵器や工業製品の売込みをしていました。紫金山天文台の観測機器類も、ドイツ資本の「南京カルロヴィッツ商会」が納入したものであり、ツァイスが採用されたのにはそうした背景があるようです。(参考サイト 「ラーベは武器商人か」 http://www.geocities.jp/yu77799/rabe3.html )

天文台完成後まもなく勃発した戦争の影響は、この機材の運命に濃い影を落としています。

1937年(昭和12)、日本軍の猛攻による南京陥落を前にして、この機材の破壊を免れるために、中国側はこれを箱詰めにし、遠く雲南省昆明まで運びました。翌1938年8月、天文学者である荒木俊馬博士(1897-1978)は、現地で以下のような述懐をもらしています。(『天文と宇宙』第7版、昭和16年)

■ ■ ■ ■

陸軍特務機関の厚意による自動車を駆って南京城外紫金山頂を訪れたが、正義皇軍の攻撃精神に文化を愛する細心の注意が払われたものか、天文台の建物は完全に残って居るのに、内部の諸観測器械が無惨乱暴に奪取運び去られた跡を目撃して、支那人の誤てる抗日意識がかくも非文化的であるかに一驚した。

■ ■ ■ ■

時あたかも、荒木博士の師・新城新蔵博士(1873-1938)が、病を得て南京で客死した直後のことでした。新城博士は戦時の混乱から文化資産の散逸を防ぐため、死の間際まで中国現地で尽力しており、その努力は確かに貴いものだったろうと思いますが、しかしながら、そもそもの混乱の原因を無視することはできませんし、ましてや機材の疎開を「無惨乱暴に奪取…かくも非文化的」と筆誅するのはいかがなものかと、個人的には思います。

さて、その後、このツァイス望遠鏡を復活させようという日本側の動きがありました。その製作に当たった人物こそ鏡面磨きの達人と謳われた木辺成磨氏(1912-1990)だったのです。

この件については、木辺氏自身が詳しく書き残しています。(『改訂版日本アマチュア天文史』1995、305-306頁)

▲ ▽ ▲ ▽ ▲

その年には支那事変がいよいよ拡大の一路を辿りつつあった。そこヘ一つの転機が生じた。

それはこの戦争で日本軍が南京を占領した際,同市郊外の紫金山天文台にあった60cm反射望遼鏡の主鏡だけ外され,昆明に持ち去られていたので,我が国で60cm鏡を新しく作って補充しようというのであった。

この話は定かではないが,当時の東京天文台長関口鯉吉先生も一枚噛んでいたらしい。そこで同氏の知人逓信省(郵政省)元技宮須山正躬氏を頭に小糸製作所という当時海軍へ探照灯を納入していた会社を引請会社として構想が立てられ,筆者と服部博がスタッフとして指名された。

(中略)

研磨機械も二台小糸で新作することにした。もちろん原型は中村〔要〕が作らせた花山天文台の研磨機だったが,研磨運動が楕円になるからどうしても手磨のごとく,直線運動にしようかと考えていた際,須山氏が機関車のピストンの理を利用したらどうかといったので、その方法を採用して設計し,同年秋頃手始めに20cm,次いで翌年には30cm鏡も試作した。ガラス材は同社のガラス工場で素材から作った。実作業は多く前田〔静雄〕が行った。これが軌道に乗ると,筆者の学業の時間はなくなった。

(中略)

しかし時局はそれどころではない。何とか我が国の名誉のためにといった気持につつまれて,1942年中は頻繁に小糸へ通った。前田も割合早く召集解除になって戻ってきた。遮二無二に20cmや30cm,中にはカセグレン用の穴あき鏡も作ったし,凸の副鏡も磨いた。工場内で夜明ししたことすら2~3度はあった。しかし製品は会社に収められ,手許には今は何も残っていない。磨いた鏡の正確な記録すらない。

1943年に入ると戦局は傾いてきた。公けの発表こそないが,明らかに不利になった。60cm用の素材の試作はできたが,研磨器の大型化が必要だが、末だ完成していない。会社は軍需品に追われてそれどころではなくなってきていた。筆者も多少身体の調子を損ね,砂ズリもできないうちに60cm鏡の話は雲霧のごとく消えた。正に幻の60cmであった。仏典にある「覚了一切法 猶如夢幻響 満足諸妙願 必成如是刹」とややパラドキシカルな句を思いうかべながら,静かに小糸から去った。

後は我が国の敗戦と混乱である。しかしこの小糸製作所での経験は復興後に我が国での60cm鏡完成へと結果的には再生、生きてきていたのである。個人的な記述が過ぎたが,今この戦時中のことを感覚的におぼえている人は,少なくなってきた。小史の一駒としてあえて書き加えた。それにここの節に名を挙げた人達もほとんど今は故人となってしまった。

〔行頭1字下げした箇所は原文の改段落、それ以外は引用者による便宜的改行〕

▲ ▽ ▲ ▽ ▲

なお、昆明に運ばれた問題の主鏡ですが、新中国成立(1949)後に修復され再使用されたと、紫金山天文台に置かれている説明板には書かれていました。

先日(5月17日)書いた紫金山天文台の件について書きます。

内容的に「リリカルな郷愁の天文趣味」というには、あまりにも現実的な話なのですが、これも昭和天文側面史と思い、敢て掲載しました。なお、以下の通り関連情報がごく断片的なので、識者のご教示を得られれば幸いです。

紫金山天文台は、前身の国立中央研究院天文研究所まで遡れば、1928年以来の歴史を持ちます。

当時の蒋介石政権はドイツから軍事顧問団を受け入れるなどドイツと密な関係にあり、ドイツ商人も中国国内で盛んに兵器や工業製品の売込みをしていました。紫金山天文台の観測機器類も、ドイツ資本の「南京カルロヴィッツ商会」が納入したものであり、ツァイスが採用されたのにはそうした背景があるようです。(参考サイト 「ラーベは武器商人か」 http://www.geocities.jp/yu77799/rabe3.html )

天文台完成後まもなく勃発した戦争の影響は、この機材の運命に濃い影を落としています。

1937年(昭和12)、日本軍の猛攻による南京陥落を前にして、この機材の破壊を免れるために、中国側はこれを箱詰めにし、遠く雲南省昆明まで運びました。翌1938年8月、天文学者である荒木俊馬博士(1897-1978)は、現地で以下のような述懐をもらしています。(『天文と宇宙』第7版、昭和16年)

■ ■ ■ ■

陸軍特務機関の厚意による自動車を駆って南京城外紫金山頂を訪れたが、正義皇軍の攻撃精神に文化を愛する細心の注意が払われたものか、天文台の建物は完全に残って居るのに、内部の諸観測器械が無惨乱暴に奪取運び去られた跡を目撃して、支那人の誤てる抗日意識がかくも非文化的であるかに一驚した。

■ ■ ■ ■

時あたかも、荒木博士の師・新城新蔵博士(1873-1938)が、病を得て南京で客死した直後のことでした。新城博士は戦時の混乱から文化資産の散逸を防ぐため、死の間際まで中国現地で尽力しており、その努力は確かに貴いものだったろうと思いますが、しかしながら、そもそもの混乱の原因を無視することはできませんし、ましてや機材の疎開を「無惨乱暴に奪取…かくも非文化的」と筆誅するのはいかがなものかと、個人的には思います。

さて、その後、このツァイス望遠鏡を復活させようという日本側の動きがありました。その製作に当たった人物こそ鏡面磨きの達人と謳われた木辺成磨氏(1912-1990)だったのです。

この件については、木辺氏自身が詳しく書き残しています。(『改訂版日本アマチュア天文史』1995、305-306頁)

▲ ▽ ▲ ▽ ▲

その年には支那事変がいよいよ拡大の一路を辿りつつあった。そこヘ一つの転機が生じた。

それはこの戦争で日本軍が南京を占領した際,同市郊外の紫金山天文台にあった60cm反射望遼鏡の主鏡だけ外され,昆明に持ち去られていたので,我が国で60cm鏡を新しく作って補充しようというのであった。

この話は定かではないが,当時の東京天文台長関口鯉吉先生も一枚噛んでいたらしい。そこで同氏の知人逓信省(郵政省)元技宮須山正躬氏を頭に小糸製作所という当時海軍へ探照灯を納入していた会社を引請会社として構想が立てられ,筆者と服部博がスタッフとして指名された。

(中略)

研磨機械も二台小糸で新作することにした。もちろん原型は中村〔要〕が作らせた花山天文台の研磨機だったが,研磨運動が楕円になるからどうしても手磨のごとく,直線運動にしようかと考えていた際,須山氏が機関車のピストンの理を利用したらどうかといったので、その方法を採用して設計し,同年秋頃手始めに20cm,次いで翌年には30cm鏡も試作した。ガラス材は同社のガラス工場で素材から作った。実作業は多く前田〔静雄〕が行った。これが軌道に乗ると,筆者の学業の時間はなくなった。

(中略)

しかし時局はそれどころではない。何とか我が国の名誉のためにといった気持につつまれて,1942年中は頻繁に小糸へ通った。前田も割合早く召集解除になって戻ってきた。遮二無二に20cmや30cm,中にはカセグレン用の穴あき鏡も作ったし,凸の副鏡も磨いた。工場内で夜明ししたことすら2~3度はあった。しかし製品は会社に収められ,手許には今は何も残っていない。磨いた鏡の正確な記録すらない。

1943年に入ると戦局は傾いてきた。公けの発表こそないが,明らかに不利になった。60cm用の素材の試作はできたが,研磨器の大型化が必要だが、末だ完成していない。会社は軍需品に追われてそれどころではなくなってきていた。筆者も多少身体の調子を損ね,砂ズリもできないうちに60cm鏡の話は雲霧のごとく消えた。正に幻の60cmであった。仏典にある「覚了一切法 猶如夢幻響 満足諸妙願 必成如是刹」とややパラドキシカルな句を思いうかべながら,静かに小糸から去った。

後は我が国の敗戦と混乱である。しかしこの小糸製作所での経験は復興後に我が国での60cm鏡完成へと結果的には再生、生きてきていたのである。個人的な記述が過ぎたが,今この戦時中のことを感覚的におぼえている人は,少なくなってきた。小史の一駒としてあえて書き加えた。それにここの節に名を挙げた人達もほとんど今は故人となってしまった。

〔行頭1字下げした箇所は原文の改段落、それ以外は引用者による便宜的改行〕

▲ ▽ ▲ ▽ ▲

なお、昆明に運ばれた問題の主鏡ですが、新中国成立(1949)後に修復され再使用されたと、紫金山天文台に置かれている説明板には書かれていました。

紫金山天文台(おまけ) ― 2006年05月21日 04時57分56秒

昨日が長かったので、今日はあっさり。

高いところから見ると、爽やかな新緑をバックにこんな感じのドームがいくつか見えました。

石造りのドラム(円形基部)がクラシックでとても素敵。

(この項一応終わり)

人体解剖掛図 ― 2006年05月22日 05時19分50秒

●データ●

大阪大学教授 高木耕三(校閲)/三井鉱山山田川病院長 松井 新(画)

『最新 人体解剖掛図 第三巻 内臓(浅部・深部)』

発行所 株式会社・南山堂(昭和28年)

* * * * *

以前、ヤフーオークションで人体解剖模型が出た際、かなり頑張ったんですが、結局落札できませんでした。小学校の理科室で実際に使われていたものという触れ込みで、とてもいい感じだったんですが…

今でもときどきその模型の立ち姿を部屋の隅に幻視して、「ああ、今あそこにあれが立っていたら…」と想像することがあります。

いずれその願いは果たすつもりですが、今はそれまでの虫やしない(腹の虫を黙らせるための軽食の意也)として、ときどきこの解剖図を壁にかけて眺めています。掛軸状になっていて、全長は約155センチと、かなり大きいです。

血色の悪い皮膚、紫っぽい内臓、黒々とした筆書きの文字。画面全体から発する何ともじめっとした暗い空気が魅力です。(小学生の息子は最初これを見たとき「うぁ!やめてよお父さん!!」と叫びました。まさに思った通りの反応だったのでニヤリ。)

紙背に昭和28年当時の日本の「時代相」をも感じます。

大阪大学教授 高木耕三(校閲)/三井鉱山山田川病院長 松井 新(画)

『最新 人体解剖掛図 第三巻 内臓(浅部・深部)』

発行所 株式会社・南山堂(昭和28年)

* * * * *

以前、ヤフーオークションで人体解剖模型が出た際、かなり頑張ったんですが、結局落札できませんでした。小学校の理科室で実際に使われていたものという触れ込みで、とてもいい感じだったんですが…

今でもときどきその模型の立ち姿を部屋の隅に幻視して、「ああ、今あそこにあれが立っていたら…」と想像することがあります。

いずれその願いは果たすつもりですが、今はそれまでの虫やしない(腹の虫を黙らせるための軽食の意也)として、ときどきこの解剖図を壁にかけて眺めています。掛軸状になっていて、全長は約155センチと、かなり大きいです。

血色の悪い皮膚、紫っぽい内臓、黒々とした筆書きの文字。画面全体から発する何ともじめっとした暗い空気が魅力です。(小学生の息子は最初これを見たとき「うぁ!やめてよお父さん!!」と叫びました。まさに思った通りの反応だったのでニヤリ。)

紙背に昭和28年当時の日本の「時代相」をも感じます。

謎の人体アート ― 2006年05月23日 05時09分58秒

ヤフオクといえば、以前こんな品を買ったことがあります。

「人体アート」というタイトルで出品されたものですが、詳細は全く不明です。

アクリルキューブ(4.8cm角)の中に、人間の頭部と胃袋の形が収まっています。

頭頂部には、白い粒々が浮いて「脳」を形成していますし、褐色の胃液の表面には、薄青い液が層を成すように浮いています。

それにしても、作者の制作意図はいったい何なんでしょうか?

一応「ペーパーウェイト」だろうと思うんですが、考えてみるとペーパーウェイトって、いい加減な括り方ですね。何でもとりあえずそう言っておけば済む…みたいな。(「オブジェ」という言い方もそうですね。)

シガレットカード…ROMANCE OF THE HEAVENS ― 2006年05月24日 05時27分56秒

シガレットカードというのは、昔(1890~1940年ごろ)の煙草の箱に、おまけで入っていたカードです。つまり当時の販促グッズですね。蝶や花や車や、いろいろシリーズになっていて、今も熱心なコレクターが多いと聞きます。欧米では、ちょっと「めんこ」集めに似た、ノスタルジックな趣味のようです。

おまけカードまで集め出しては、本来の天文趣味から、ますます遠くなるような気もしますが、でも、「シガレット」という言葉は一寸いいですね。タルホ(=稲垣足穂)っぽい感じがします。

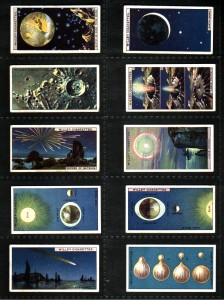

上に示したのは、"Romance of the Heavens"(1928)と題した50枚セットのシリーズで、宇宙モノを代表する品です。リトグラフの潤んだような色彩が、最近のカラー印刷にはない味わいを出しています。

☆左列上から…

★月から見た地球★典型的な月のクレーター★流星雨★小潮★ハレー彗星

☆右列上から…

★地球照★月のクレーター★月の暈★大潮★月の形成に関する一説

(各カード 3.5 x 6.7cm)

おまけカードまで集め出しては、本来の天文趣味から、ますます遠くなるような気もしますが、でも、「シガレット」という言葉は一寸いいですね。タルホ(=稲垣足穂)っぽい感じがします。

上に示したのは、"Romance of the Heavens"(1928)と題した50枚セットのシリーズで、宇宙モノを代表する品です。リトグラフの潤んだような色彩が、最近のカラー印刷にはない味わいを出しています。

☆左列上から…

★月から見た地球★典型的な月のクレーター★流星雨★小潮★ハレー彗星

☆右列上から…

★地球照★月のクレーター★月の暈★大潮★月の形成に関する一説

(各カード 3.5 x 6.7cm)

シガレットカード(2)…THOSE PEARLS OF HEAVEN ― 2006年05月25日 04時52分00秒

こちらは、"Those Pearls of Heaven"(1916)と題した25枚セット。

2色刷りで昨日のものに比べると地味ですが、グラフィカルなデザインがクール。

☆上段左から…

★さそり座★射手座とやぎ座★水瓶座、魚座、牡羊座★有名な変光星〔アルゴル〕★軌跡と真珠〔日周運動と南十字〕

☆下段左から…

★惑星★太陽系の仲間の一部★水星★宵の(または明けの)明星の満ち欠け★月

2色刷りで昨日のものに比べると地味ですが、グラフィカルなデザインがクール。

☆上段左から…

★さそり座★射手座とやぎ座★水瓶座、魚座、牡羊座★有名な変光星〔アルゴル〕★軌跡と真珠〔日周運動と南十字〕

☆下段左から…

★惑星★太陽系の仲間の一部★水星★宵の(または明けの)明星の満ち欠け★月

シガレットカード(3) ― 2006年05月26日 05時34分39秒

カードの裏面は、こんな具合に図柄の説明が書いてあって、豆知識を伝授してくれる仕組み。

(左)John Player & sons 発行の THOSE PEARLS OF HEAVEN (1916)より

【昨日紹介】

(右)W.D. & H.O. Wills 発行の ROMANCE OF HEAVENS (1928)より

【一昨日紹介】

豆知識とはいえ、たとえば1916年発行の前者には、

「恒星は日周運動をするほか、実際に動いてもいる。カプタインによれば、互いに反対方向に向かう2つの巨大な星の流れが存在し、それぞれのグループの中で星たちはめいめい固有の運動をしているのだとされる。これまで知られている中で2番目に速い動きを示す恒星は、イングランドとウェールズの最も離れた地点を約2秒でひとッ飛びする!」

といったことが書かれています。

カプタイン(1851-1922)が2つの星の流れを発見したのが1904年ですから、当時の新知識をも織り込んだ、なかなか啓発的な内容になっています。

(左)John Player & sons 発行の THOSE PEARLS OF HEAVEN (1916)より

【昨日紹介】

(右)W.D. & H.O. Wills 発行の ROMANCE OF HEAVENS (1928)より

【一昨日紹介】

豆知識とはいえ、たとえば1916年発行の前者には、

「恒星は日周運動をするほか、実際に動いてもいる。カプタインによれば、互いに反対方向に向かう2つの巨大な星の流れが存在し、それぞれのグループの中で星たちはめいめい固有の運動をしているのだとされる。これまで知られている中で2番目に速い動きを示す恒星は、イングランドとウェールズの最も離れた地点を約2秒でひとッ飛びする!」

といったことが書かれています。

カプタイン(1851-1922)が2つの星の流れを発見したのが1904年ですから、当時の新知識をも織り込んだ、なかなか啓発的な内容になっています。

最近のコメント